DNA条形码技术结合形态学特征鉴定中国一新纪录种-艾弗斯曼多眼蝶

2021-04-01郭文韬努日耶木合太尔罗顺刚胡红英

郭文韬,努日耶·木合太尔,罗顺刚,钟 问,胡红英

(新疆大学生命科学与技术学院/新疆生物资源基因工程重点实验室,乌鲁木齐 830046)

0 引 言

【研究意义】多眼蝶属KiriniaMoore隶属于鳞翅目Lepidoptera、眼蝶科Satyridae,世界已知6种均分布于古北区,中国目前已知1种:多眼蝶Kiriniaepaminondas,主要分布于北京、黑龙江、辽宁、山东、河南等地[1]。通过对近年来在新疆伊犁哈萨克自治州霍城县中华福寿山景区采集的蝴蝶标本进行整理,发现了该属1中国新纪录种:艾弗斯曼多眼蝶Kiriniaeversmanni。目前关于鳞翅目中的分类鉴定主要依据翅和雄性外生殖器的特征[2],主要以物种间因外生殖器的不同形成的种间生殖隔离为出发点,雄性外生殖器的结构复杂且种间差异明显为据[3]。研究将雄性外生殖器的形态特征与DNA条形码技术相结合,对艾弗斯曼多眼蝶进行识别和鉴定,为其鉴定提供可靠依据,同时丰富国内多眼蝶属物种记录情况,为该属物种的相关研究奠定基础。 【前人研究进展】目前国内外对于多眼蝶属物种的相关研究工作甚少,且关于该属的详细鉴定工作暂无研究。Hebert等[4]在提出DNA条形码技术后将这一技术应用到昆虫鉴定,分析了200个亲缘关系较近的鳞翅目昆虫的COI片段,结果表明,200个鳞翅目昆虫100%被准确区分;Hajibabaei等[5]研究了鳞翅目中的弄蝶科(Hesperiidae)、天蛾科(Sphingidae)和大蛾科(Saturniidae)521个物种4 260个样本,97.9% 的物种能够准确无误的被鉴定,证明DNA条形码对于物种鉴定的有效性;Vladimir等[6]研究发现当地理覆盖范围扩大后并不妨碍物种分子水平的鉴定,结果表明,即使是在一个大的地理区域的分类单元采样,DNA条形码仍然是一个有效的识别工具。武宇鹏[7]为检验DNA条形码在鳞翅目中鉴定的可行性选取71头夜蛾科Noctuidae标本利用系统发育树、遗传距离、阈值等方法进行了鉴定和比较分析,发现基于cox1基因的鉴定成功率达到了100% ,而基于28S则很低,为64.8%。用不同方法构建的系统发育树,鉴定结果均相同。然而DNA条形码也有一些争议,有些分类学家认为DNA条形码作为物种分类鉴定依据时其分子数据权重过大,片段单一,以及受限于数据库中参照序列的多少等[8]。DNA条形码仍不失为一种极为有效的昆虫物种鉴定工具,如ITS2[9]、rRNA[10]以及cytb[11]等适当增加和补充一些其他基因序列信息也很必要。Bonfantt等[12]研究了新热带螯蛱蝶亚科Charaxinae 13属31种的雄性外生殖器超微结构,发现其在属、种之间均有明显差异。洪健等[13]对虎凤蝶属Luehdorfia雄外生殖器的超微结构进行了比较,认为抱握器,钩形突、阳茎、阳茎轭片等部位超微结构的差异可作为虎凤蝶属不同种的形态鉴定依据;蒋玲玲、曹文秋等[14-15]通过对雄性外生殖器的结构比较对云粉蝶属Pontiadaplidice以及新疆7种具有代表性的蛱蝶科(Nymphalidae)进行准确鉴定并制作检索表。随着对整合分类学的认识不断加深,对于物种的鉴定技术的综合运用也越来越广泛,集形态、分子及生态数据为一体的综合分类法将会使昆虫未来物种鉴定更为科学和准确[16-18]。如陈光辉[19 ]等通过DNA条形码技术与外生殖器特征鉴定相结合的方法成功鉴定榆绿毛萤叶甲Pyrrhaltaaenescens。 【本研究切入点】目前国内对多眼蝶属的相关研究极少。在新疆伊犁州霍城县清水河镇发现该属中国新纪录种,利用DNA条形码技术结合其雄性外生殖器特征和翅面结构对该物种进行描述鉴定,为该物种提供更多的分类特征。 【拟解决的关键问题】采集艾弗斯曼多眼蝶标本, 运用整合分类学方法,为该中国新纪录种提供可靠鉴定依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

1.1.1 昆虫

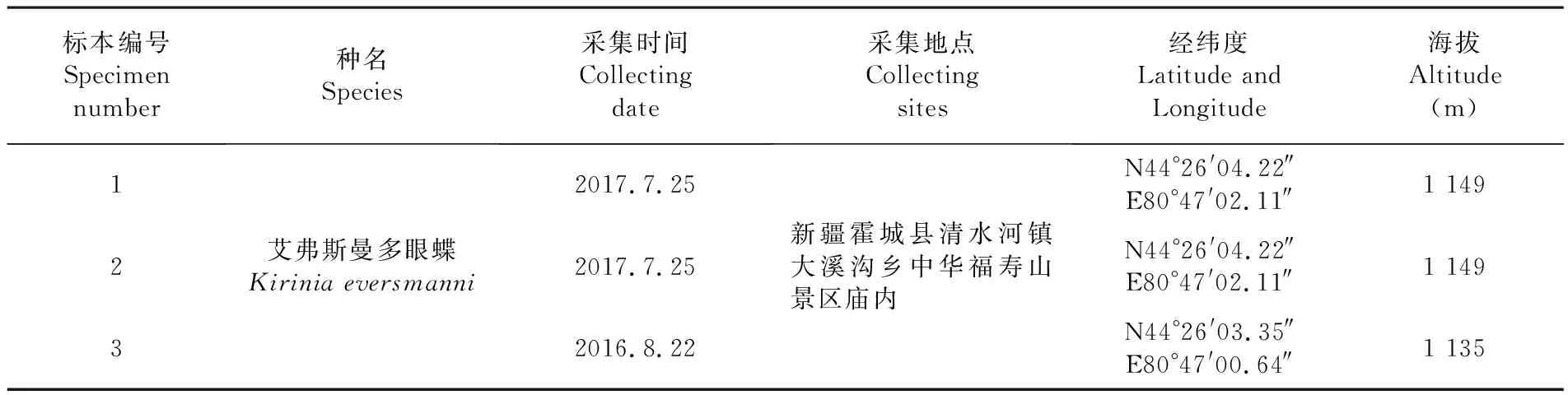

艾弗斯曼多眼蝶标本采于2016~2017年,采集地点为新疆霍城县清水河镇大西沟乡中华福寿山景区庙内。标本保存于新疆大学生命科学与技术学院昆虫标本馆。表1

表1 标本采集信息Table 1 Collecting information of specimens

1.1.2 仪器设备与试剂

捕虫网、三角纸袋、体视显微镜、解剖镜、酒精灯、试管、铁架台、试管夹、10%KOH溶液、75%酒精、木馏油、丁香油、加拿大树胶、PCR仪;电泳仪;凝胶成像仪等。

1.2 方 法

1.2.1 标本采集与前期处理

通过捕虫网采集到蝴蝶后,用双手捏蝴蝶翅基部使其失去飞行能力,将蝴蝶装至三角袋临时保存至蝴蝶死亡后利用昆虫针三角片和展翅板进行展翅,放在通风处使其干燥,附上标签后收入标本盒保存。

1.2.2 雄性外生殖器标本的制作、观察及保存

将艾弗斯曼多眼蝶标本编号1,2,3,剪下腹部末端1/3处(一般蝶类雄性外生殖器位于第9~10腹节)剪下放置于试管中,加入约试管1/5容积的10%KOH溶液,将试管放置于酒精灯上均匀加热直至溶液沸腾后保持7~8 min以溶解其肌肉组织,待溶液冷却后用镊子取出腹部置于75%酒精溶液中,在解剖镜下用解剖针取出雄性外生殖器,用75%的酒精反复清洗去除附着于雄性外生殖器的透明絮状物[12,20]。使用体视显微镜观察洗净的雄性外生殖器并进行不同角度的拍照,之后在75%酒精中拆除雄性外生殖器,观察并拍摄各个结构。表1

永久保存,需将解剖处理后的雄性外生殖器置于木馏油中脱水20~25 min,之后取出置于丁香油中,待置于载玻片上吸干多余的丁香油用盖玻片固定,用加拿大树胶封片,最后将载玻片移入35℃的恒温箱中烘干3~4 d后附上标签放入切片盒中保存。

1.2.3 DNA 的提取

将艾弗斯曼多眼蝶剩余腹部组织分别剪下于干净离心管中研磨编号1,2,3,利用按照凯杰(QIAGEN)公司生产的血液/组织基因组DNA提取试剂盒说明书操作提取艾弗斯曼多眼蝶DNA。

1.2.4 目的片段扩增、检测及测序

选用线粒体基因细胞色素氧化酶I(COI)的部分片段作为分子标记,选用扩增该片段的通用引物LCO1490/HCO2198作为引物,上游引物碱基序列:5’-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’,下游引物碱基序列:5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’。

PCR反应体系总体积为20 μL;上、下游引物各0.5 μL(引物浓度10 μmol/ L),2×PCRMix预混液10 μL,DNA模板5 μL,用灭菌双蒸水补足体积至20 μL。扩增程序:95℃ 5 min,94℃50s,45~50℃退火,72℃50s,35℃循环,72℃10 min,4℃保存,PCR产物均用2%的琼脂糖凝胶进行电泳,电压110V 20 min,待电泳结束后,将琼脂糖凝胶置于凝胶成像系统的紫外灯下观察,并拍照。利用纯化试剂盒将目的片段电泳条带单一且明亮的PCR产物再次纯化。委托上海生工生物工程股份有限公司进行PCR产物双向测序。

1.2.5 目的序列拼接与确认

利用DNAStar7.1.0的SeqMan Pro软件查看序列峰图质量并进行人工校对,将校对后的正、反向序列进行序列拼接。将拼接好的艾弗斯曼多眼蝶COI基因序列分别与GenBank数据库数据进行同源性比对与分析,进一步确认测定的目标序列来自多眼蝶属昆虫,排除因试验污染而导致测序结果不准确。

2 结果与分析

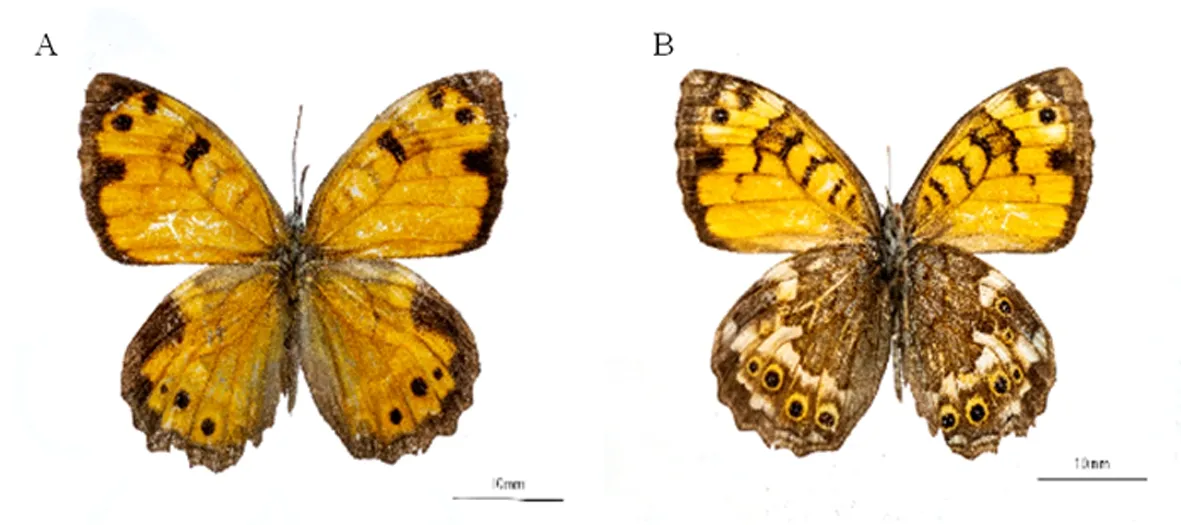

2.1 艾弗斯曼多眼蝶雄虫翅面特征

研究表明,翅正面呈黄褐色,前后翅外缘呈黑色。前翅亚顶区有3个黑斑,中区具1个黑斑;后翅亚外缘区有1列黑圆斑。前翅反面中室有4条黑色竖纹,后翅反面中区到基区为黑褐色。前缘中区斑纹外带白色,亚外缘区有6个黑色眼斑,黄眶白瞳。图1

注:A:背面观;B:腹面观

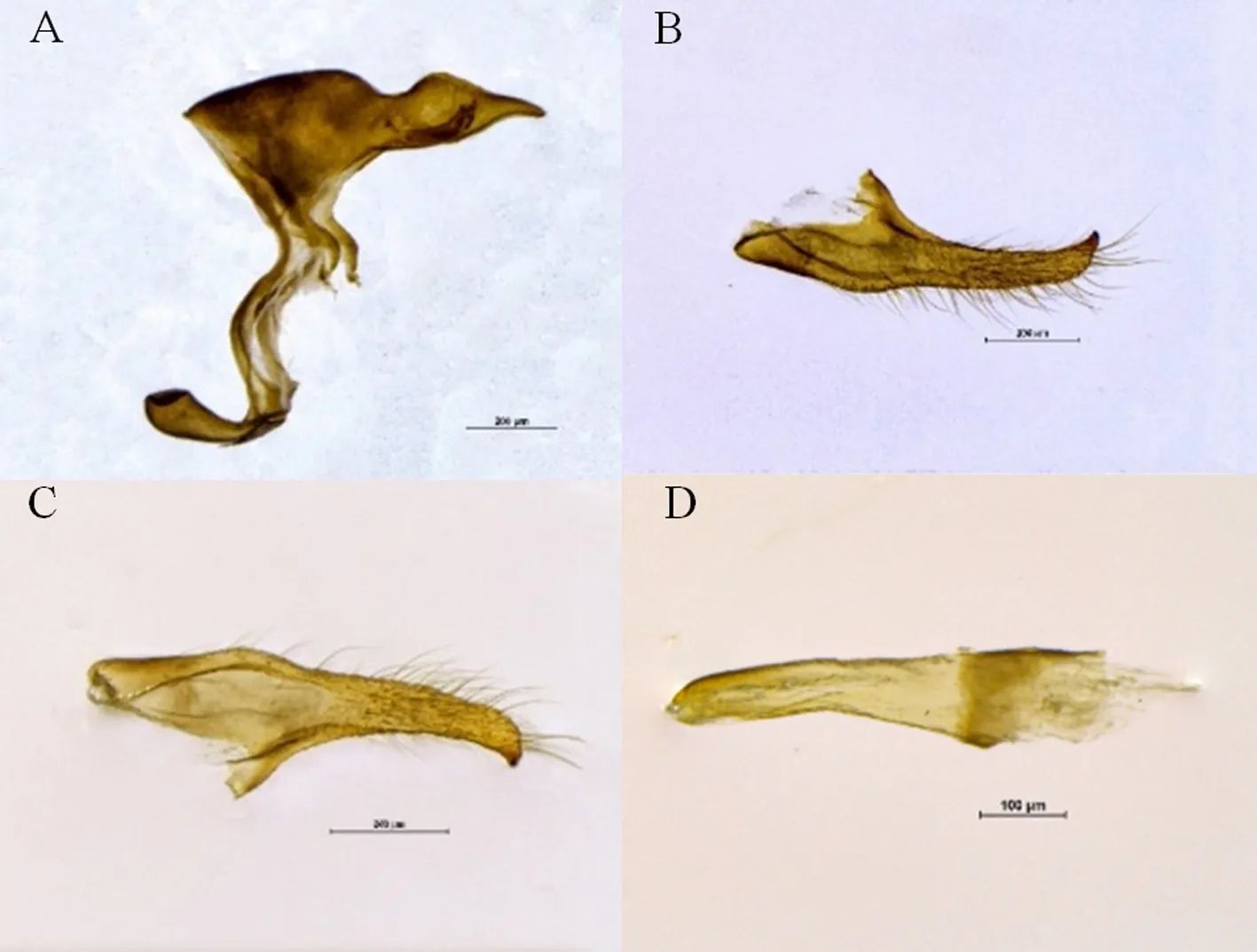

2.2 艾弗斯曼多眼蝶雄性外生殖器结构特征

研究表明,与鳞翅目大多数种类一样,艾弗斯曼多眼蝶的雄性外生殖器由第9、10腹节特化而成,基本结构主要由背兜 (tegumen)、基腹弧(vinculum)、阳茎(aedeagus)、钩形突(uncus)、阳茎轭片(juxta)、囊形突(saccus) 、抱器瓣(valvae)等几部分构成。基腹弧条状呈U型结构;背兜较宽为马鞍状,腹面光滑;囊形突为头粗尾细的管状突起,长宽比约为2∶1;抱器瓣为扁平囊状,基部开口,抱器端圆滑,外缘外侧着生密集而整齐的刚毛(图3B,C);钩形突为末端尖钩状结构,呈三角形,两侧外缘平滑;阳茎为棒状,表面粗糙近透明段部位斜截式开口(图3D);阳茎轭片为盾状结构,正面呈U型。图2,图3

注:tg:背兜;vin:基腹弧;ae:阳茎;un:钩形突;jx:阳茎轭片;sa:囊形突; vla:抱器瓣

注:A:基腹弧将背兜与囊形突相连;B-C:抱器瓣侧面观;D:阳茎

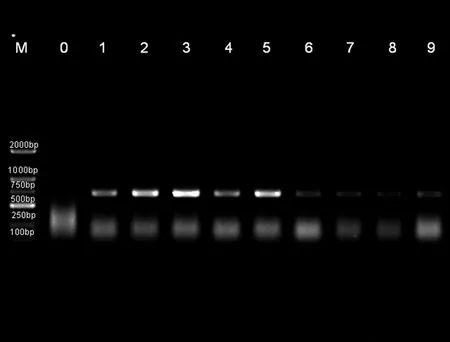

2.3 艾弗斯曼多眼蝶COI基因条形码

研究表明,用1%的琼脂糖凝胶电泳检测试验选取的艾弗斯曼多眼蝶COI基因PCR扩增产物。其中1~3条带为1号样本,4~6条带为2号样本,7~9条带为3号样本。1,2号样本条带亮度强且单一,3号条带亮度一般,均无其他干扰带。图4

图4 艾弗斯曼多眼蝶COI基因PCR产物电泳图Fig.4 Electrophoresis of COI gene PCR products of Kirinia eversmanni

2.4 艾弗斯曼多眼蝶基因组序列

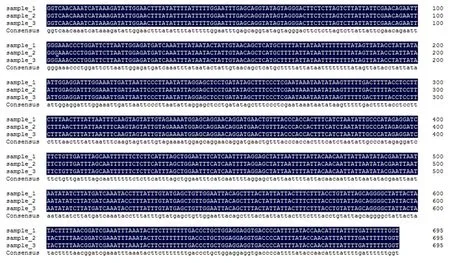

研究表明,3头艾弗斯曼多眼蝶的基因序列相似性达到100%,其片段大小为696 bp,碱基平均含量分别为:A30%、C15%、G15%及T41%;序列中G+C含量为30%,A+T含量为71%,表现出明显的A/T偏向性。通过与NCBI数据库进行比对,发现所获得的基因序列与数据库所记录物种Kiriniaeversmanni(登入号:FJ663540.1)的COI基因长度相同且相似度高达99.70%,仅有部分单个碱基存在差异,说明试验所获得的基因片段与数据库中所记录种为同一物种。图5,图6

图5 3头艾弗斯曼多眼蝶的COI基因序列对比Fig.5 COI gene sequence comparison between three Kirinia eversmanni

图6 试验样本COI基因与NCBI中艾弗斯曼多眼蝶序列比对Fig.6 Comparison results between the COI gene of the experimental sample and the sequence of Kirinia eversmanni in NCBI

艾弗斯曼多眼蝶翅面正面呈黄褐色,前后翅外缘呈黑色,前翅亚顶区有3个黑斑,中区具1个黑斑,后翅反面中区到基区为黑褐色;雄性外生殖器囊形突为头粗尾细的管状突起,长宽比约为2∶1,抱器瓣抱器端圆滑,外缘外侧着生密集而整齐的刚毛,钩形突为末端尖钩状结构,呈三角形,阳茎为棒状,盲囊端无弯曲;COI基因序列长度为696 bp,表现出明显的A/T偏向性。

3 讨 论

3.1 艾弗斯曼多眼蝶的准确鉴定

研究中,DNA条形码与雄性外生殖器特征相结合,准确鉴定了中国新纪录种艾弗斯曼多眼蝶并对翅面特征进行完整描述。胡晓雯、刘德星等[20-21]利用DNA条形码技术与外生殖器特征鉴定相结合分别对8种蛾类和国内新纪录种澳洲麻蝇(Sarcophagaaustralis)进行快速、准确的鉴定。与前人不同,研究中对物种成虫翅面特征进行了描述,一方面丰富了艾弗斯曼多眼蝶的纪录情况,另一方面也对今后学者对艾弗斯曼多眼蝶的研究奠定基础提供便利。

国内外有关多眼蝶属的研究极少,而关于艾弗斯曼多眼蝶,仅有Vladimir等[6]在研究随着地理区域覆盖范围扩大DNA条形码是否仍然是一个有效的识别工具时,选择了艾弗斯曼多眼蝶作为研究对象之一,并将艾弗斯曼多眼蝶的DNA条形码上传至NCBI数据库。研究中得到的艾弗斯曼多眼蝶的COI基因序列与Vladimir的结果比对相吻合,丰富了国内艾弗斯曼多眼蝶的DNA条形码记录信息。

在对艾弗斯曼多眼蝶雄性外生殖器进行解剖过程中,易对外生殖器官结构造成损伤,但可以直观展现其雄性外生殖器结构,便于描述及研究借鉴引用。利用DNA条形码技术对艾弗斯曼多眼蝶进行鉴定,试验操作流程简单方便,对于标本完整度的要求小于传统形态学分类,效率高,结果准确性高。结合翅面特征的描述,准确的对艾弗斯曼多眼蝶进行描述鉴定,弥补了国内关于该物种记录的空白,同时在形态及分子鉴定层面给出鉴定依据。

3.2 DNA条形码技术的应用

DNA条形码技术在鳞翅目昆虫的分类鉴定过程中运用最为广泛。国内外关于鳞翅目昆虫DNA条形码的研究,极大的推动了DNA条形码技术的发展,使其逐步成为高效的物种鉴定工具。在研究中,基于艾弗斯曼多眼蝶线粒体COI基因与NCBI中已记录的基因序列对比结果,结合近年来在物种鉴定及系统发育的相关研究,相较于DNA条形码技术刚提出时引起的争议,在今天该技术已取得了较好的效果。但目前已登录至GenBank系统中用于鉴定的COI序列有限,也为该技术带来了一定的局限性。已有研究尝试将ITS、Cytb等多基因片段用于DNA条形码鉴定中,并取得较好效果。黄蓬英等[22]利用ITS1和ITS2序列成功对刺桐姬小蜂(Quadrastichuserythrinae)进行快速分子鉴定;王利华等[23]利用COI与Cytb基因片段对6种鲌属鱼类进行有效区分,COI序列和Cytb序列相结合进行物种鉴定的可行性;陈光辉[24]利用ITS1、ITS2、Cytb、COI、COII5种基因片段成功鉴定玉米象Sitophiluszeamais。同时DNA条形码技术在物种的不同发育阶段的基因条形码识别、物种的系统发育分析等方面也有很大的研究前景。陈珊等[25]选取巨疖蝙蛾(Endoclitadavidi)的成虫、卵、幼虫、蛹不同时期的COI基因片段进行测序比对,并选取NCBI 中记录的6 种蝙蝠蛾科蛾类以邻接法(neighbor-joining,NJ)和最大简约法(maximumparsimony,MP)2种方法构建系统发育树,聚类分析与形态学鉴定结果均一致。

形态学鉴定过程中对分类学家的知识和经验依赖性很强,对标本外部形态特征的完整性要求很高,而DNA条形码技术操作简单高效,这便使得形态学发展面临巨大挑战。虽然DNA条形码技术相较于传统形态学分类存在较多优点并且有一定的应用前景[26],但其并不能取代传统分类方法,在分类鉴定中,仍需综合形态学特征来确保鉴定的准确性,二者相辅相成,保持相互补充的关系。通过DNA条形码技术可以直接鉴定至种级水平,但单纯依据分子鉴定仍存有局限性,有些物种进化时间较短,表现出较小的种间遗传距离以及物种基因杂交等情况均会出现,实际鉴定中,不能仅仅依据分子数据,脱离形态学鉴定的复核确认[27,28]。传统的形态学鉴定作为昆虫鉴定的经典方法仍不失为在物种鉴定过程中的重要手段之一,在集形态分子为一体的整合分类法也会使得物种鉴定更为科学和准确。

4 结 论

获得的艾弗斯曼多眼蝶的COI基因序列与NCBI数据库中已记录物种Kiriniaeversmanni对比,二者为同一物种。在DNA条形码技术的基础上,结合艾弗斯曼多眼蝶翅面特征及雄外生殖器的形态描述,对艾弗斯曼多眼蝶进行了准确的鉴定,确定其为中国新纪录种。