是什么点燃生命?

2021-03-31邵峰

邵峰

45.5亿年前,刚刚成形的太阳系一片混乱。当时的地球频遭系内小行星狂轰滥炸,是一颗炽热的行星,根本不适宜生物生存。此后的十亿年间,太阳系逐渐稳定下来,地球表面的环境也变得越来越适宜微生物生存。今天,生命已经遍布地球。那么,是什么导致了生命诞生在地球上?

生命并不神秘

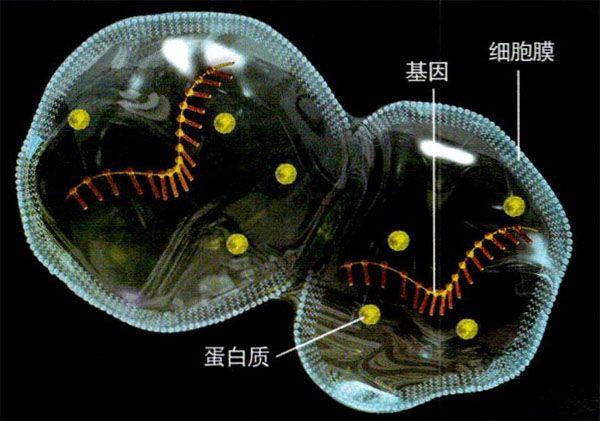

科学界目前公认的最古老的生物化石形成于35亿年前,是一种类似现代细菌的单细胞微生物。作为生命的基本单元,细胞有三大特征:细胞膜、新陈代谢和基因。这些特征的主要成分也已经明晰:细胞膜的主要成分是脂类;新陈代谢的实施者主要是各种酶(蛋白质);基因则由核苷酸链构成。

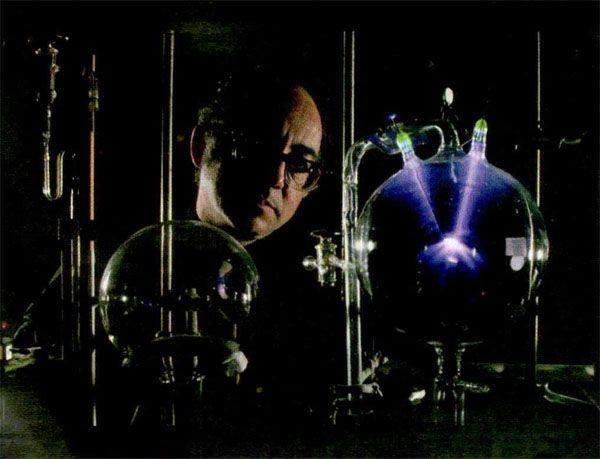

史丹利·米勒和他设计的米勒实验。

20世纪50年代,一名叫作史丹利·米勒的科学家在甲烷、氨气和氢气组成的混合气体中进行放电实验,结果得到了甘氨酸和丙氨酸等氨基酸,这个实验也被称为“米勒实验”。在他之后,另一些科学家用不同的简单化合物进行了类似实验,合成了包括糖和脱氧核糖核酸等在内的更复杂有机物。

2001年,科学家发现,在蒙脱石的催化和160℃的高温下,甲酰胺(宇宙中的一种常见有机物)能形成构成RNA(核糖核酸)的基础成分。不仅如此,甲酰胺在其他条件下还能形成氨基酸。此外,在含有紫外线、水、热源和简单化合物的环境中,氨基氰(也是一种常见有机物)可以生成核苷酸、氨基酸和脂类的前驱物。无数实验告诉人们:生命并不神秘,因为构筑生命的“材料”在大自然中随处可见。

哪个特征最早出现?

因为细胞的三大特征十分复杂,所以许多科学家认为三者并非同时形成。因此,肯定是最先出现的那个特征创造出了其他两个特征。

一种早期观点认为,蛋白质在细胞中发挥着举足轻重的作用,因此蛋白质很可能最先出现。20世纪50年代,美国生化学家福克斯发现,加热氨基酸可以得到类似蛋白质的肽链分子,进而形成类似细胞的球体。这种分子可以催化某些化学反应。他将其称为“类蛋白质”。然而,类蛋白质能够实现的功能也仅限于此,并未展现出更多可能性。

因为基因负责指导细胞合成蛋白质,所以基因先出现也是有可能的。近年来,许多科学家开始关注“RNA世界假说”,也就是说地球历史上曾经存在一个只有RNA分子的时期。和DNA一样,RNA也能携带基因,并且某些RNA也具有一定的催化化学反应的能力,这意味着最初的RNA分子或许能够催化复制自身的化学反应,并促使生命诞生。不过,科学家用了几十年时间,也没能合成这个被称为“分子生物学之梦”的RNA分子。

细胞膜为细胞提供稳定的内环境。那么,有没有可能细胞膜最先形成?20世纪70年代,一位美国科学家发现。在水中加入氨基氰和甘油这两种简单化合物,并将溶液加热至65℃,可以得到类似细胞膜磷脂层的结构。随后,科学家将这些物质置于盐水中并充分摇晃,得到了具有双磷脂层的球形结构——和细胞膜的结构一样。这个实验表明,常见化合物组合在并不苛刻的条件下可以自发形成细胞膜。但负责该实验的科学家也表示。细胞膜无法完成基因的工作,也无法构成酶。因此。即便细胞膜最先形成,也无法自我复制。

在细胞的三大特征中。哪个特征最先出现?

三者可能同时出现

在寻找“原始生命物质”的过程中不斷受挫,让一些科学家开始反思:细胞就如同汽车,两者都是有机的整体,但汽车底盘不会自动形成轮胎和发动机,因此,细胞中的一种物质创造其他物质的可能性应该也不大。

因为细胞的三大特征都可以通过简单的碳基化学反应实现,所以一些科学家大胆提出:生命诞生之初就集齐了细胞形成所需的所有要素。这种观点被称为“同时生成论”。在脂类、RNA和蛋白质共同存在的情况下,三者能够互相配合,保持彼此稳定:脂类形成的细胞膜结构有助于RNA和蛋白质形成,并帮助RNA复制,RNA则负责保持细胞膜的稳定。三者如果同时形成,生命会有更大概率存活下来。

诞生于实验室的“始细胞”。

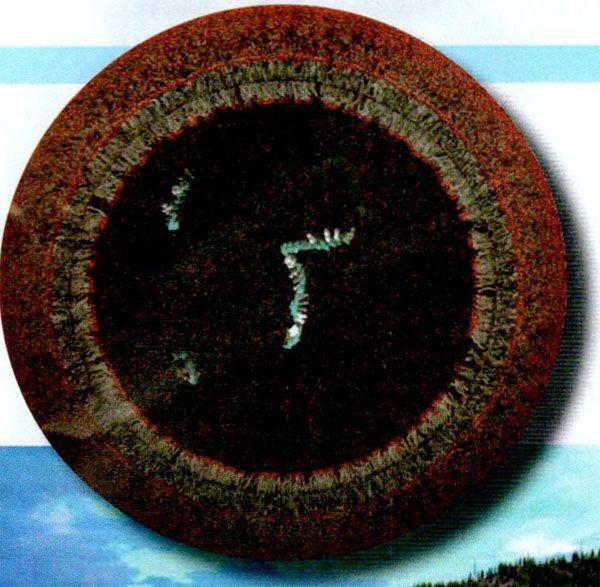

最初的生命可能诞生自火山附近的地热池。

2003年.美国科学家用脂类搭建出了多个始细胞,其内部能够包裹RNA分子。在蒙脱石分子的帮助下,这些始细胞的形成速度非常快,而蒙脱石本身也会和RNA分子一起被包裹在始细胞中。包含RNA越多的始细胞长得越大,这些始细胞之间存在竞争。不仅如此。这些始细胞还能自我复制RNA,并分裂形成后代。这表明细胞的生长和复制可以依靠简单的化学物理反应进行。

“同时生成论”唯一无法解释的是新陈代谢。新陈代谢不像其他两个特征可以有简化版本,而是必须包含完整的化学反应过程。现代生物的新陈代谢由大量蛋白酶精准调控,第一个细胞不可能具备这样复杂的调控系统。不过,近年来科学家开始寻找如何不依靠蛋白质完成新陈代谢。研究表明,新陈代谢的许多重要化学反应可以在铁等金属元素(往往还有硫元素参与)的帮助下完成。这无疑是个振奋人心的消息,因为地壳富含铁元素。

如果“同时生成论”是正确的,那么我们就能大致描绘出地球生命摇篮的环境。目前始细胞研究中涉及的大部分反应都需要紫外线参与,一些关键的反应步骤需要干燥条件。这表明,要让生命自发形成,首先要有固体矿物表面,最好还能有蒙脱石等黏土矿物,然后需要日照来提供一定量的紫外线辐射。环境温度不能太低,否则水无法周期性蒸发,也就无法形成干燥条件。一些支持“同时生成论”的科学家认为,生命最初形成于化合物丰富的池塘中,比如有小溪流经的陨石坑,或位于火山区域的温暖的地热池。

虽然“同时生成论”得到了许多科学家的支持,但依然有许多问题有待解答。也许,生命起源的真相远比我们想象的更复杂。

陨石补充生命原料

构成生命的三大基础物质一核苷酸、蛋白质和脂类互相之间差异巨大,因此不少科学家认为,三者不可能同时生成于同一个环境中。不过,陨石可能为生命最初诞生的“原始汤”中补充了必要的生命原料。

2012年发现于南极地表的“明日香12236”陨石(简称12236)形成于至少45亿年前的某次小行星相互撞击事件。科学家在12236样本内部发现了包括甘氨酸、丙氨酸、丝氨酸和谷氨酸在内的多种氨基酸,其含量甚至是之前一块名为“巴黎”的陨石氨基酸含量的2倍。

科学家猜测,12236的母体小行星为氨基酸的合成提供了完美条件。12236的母体小行星中含有的放射性元素在衰变过程中释放的热量融化了小行星上的一些冰,导致适量水渗入小行星内部。科学家相信,12236很可能来自一颗小行星温度较低的外层区域,这里的温度和水分刚好符合氯基酸形成所需的条件。