古人都使用过哪些“通行证”

2021-03-30刘疆

老年博览·上半月 2021年3期

刘疆

自2020年以来,因为疫情防控,“健康绿码”和小区通行证成了人们出行时的必备之物。其实,早在战国时期,人们出行时就需要携带官方出具的出行证明。那么,古人都使用过哪些“通行证”呢?

早在先秦时期,人们出行,就需要出示相应的通行凭证了。战国时期的通行证称为“节”。最初,古人截取一段有节的竹子剖分为二,各取一半作为信物,这就是“节”的起源。在外通行的人都要持有“节”,没有“节”的人,遇到检查就不能通过。

汉代的通行证称为“传”。最初,“传”是“节”的补充,后来成了普通吏民出入关津的凭证。“传”一般由木片制成,上面會写上颁发的日期、颁发官员的名字、持有者的姓名、过关的事由等内容。

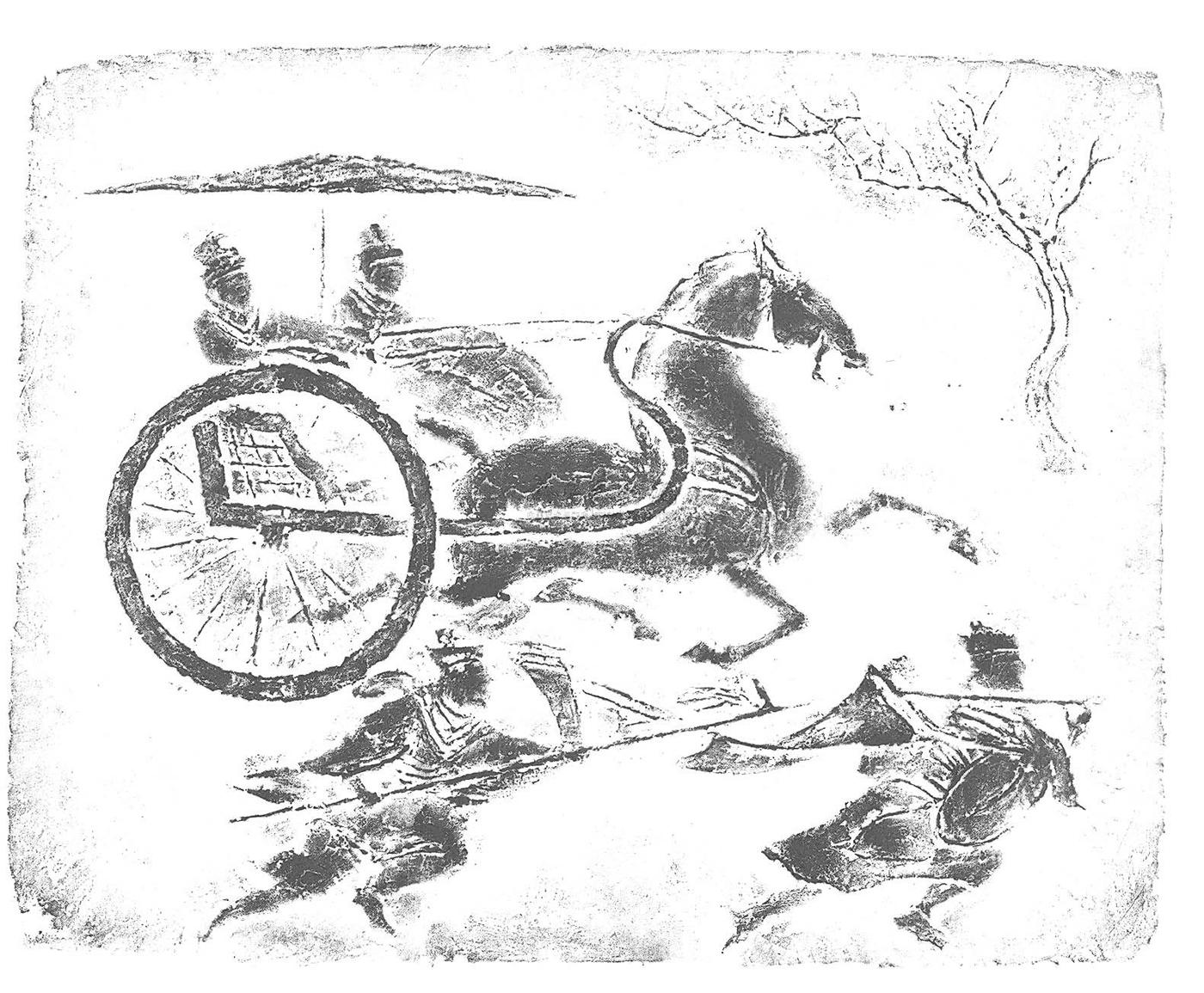

“传”分为公务用传和私事用传。公务用传主要是颁给官吏使用,以执行采购物资、追捕逃犯、押送民夫、官员赴任等任务,根据行经的范围分别由县一级、郡一级或中央颁发。持有公务用传的高级官员还有权调用公家的马车使用。

在私事用传中,一般会有“移过所”这一公文习语,意思是移经所过之地。于是,东汉时期又出现了新的通行凭证—过所。“过所”一式两份,正本和副本都必须由主管官员和协管官员签名盖章,确认无误后才可出入。

到了唐朝中后期,另一种通行证明“公验”开始和“过所”同时使用。

宋代的“公验”也称为“公据”“公移”“公凭”等,除了保留通行证的作用,“公据”还能作为证明文书使用,适用范围更加广泛。

明代的通行证称为“引”,也叫“路引”“文引”。明代对于人口流动的限制较为严格,离开家乡百里之外就要办理“引”。清代保留了明代的“路引”制度,所有人出行都要申领“路引”。

(摘自《文萃报·周二版》2021年第2期,从容荐)