余友涵是不怕“减”的

2021-03-30

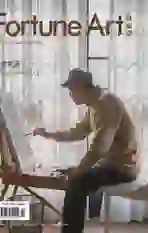

老房子,钢窗蜡地,阳光从高处斜射进屋,照耀一只原色木质画架和简约的椅子;不算宽敞的房间四周,堆放着瓶瓶罐罐的颜料、一卷卷画布以及几幅黑灰调作品,其中左侧一巨幅“涂鸦”画格外抢眼……这是蒋文毅2016年拍摄的余友涵工作室。

钱钟书有个广为人知的故事:一位西方女读者喜欢他的书,想登门拜访,他在电话里拒绝这位女士,大意是:当你吃了鸡蛋,觉得味道不错,何必去认识那只下蛋的母鸡?

事实上,我多年以来遇见喜欢的绘画作品,偏偏渴望“认识”艺术家,还特想去他们的工作室——艺术“产房”看看,奇妙作品究竟是怎样无中生有的,画家喜好啥牌子的颜料,作画用刮刀、毛笔抑或针筒、扫帚,提神靠咖啡还是威士忌,等等。诸如此类的“一地鸡毛”与最终呈现聚光灯下的作品并无联系,我却不这么认为。我一旦了解艺术家玩“嗨”的过程,再看其作品,会觉得“不一样”,至于为什么——“讲大勿清”,反正就是喜欢!

说回余友涵,我一直喜欢他的作品,遗憾没机缘认识,更遑论踏入他的工作室,不过,今天有幸收到PSA赠寄的一册《余友涵》画册,一翻便翻到他的工作室照,瞬间像被电流击中。余友涵身穿黄毛衣,戴一顶灰鸭舌帽,坐在落地纱窗边笃悠悠地画画。此情此景,真实而温暖,不知是蒋文毅摆拍还是偶然抓拍,却令我乍一看立刻被“带入”,一见如故。工作室如人,他的诸多奇思怪画所给予我的感觉,也如这幅图所赐,狂放且古典。

余友涵曾说,“塞尚是当代艺术的分水岭,理解了,跨过去了,就是当代艺术。”基于此,我们看余友涵的抽象与圆,隐约能看到他的绘画出发点和逻辑性。他从主观表现起步,尝试以点、线构置,营造“远取其势、近取其质”的样貌,令人联想“看山是山,看山不是山,看山还是山”抑或“看水是水,看水不是水,看水还是水。”这是他八十年代长达10年左右的实验和探索。后来我看到他的一些波普,表象呈玩世和反讽,内里却是怀疑和思考。再后来,我又看到他的“数风流人物还看今朝”系列,沂蒙山之行“自然与风景”系列,以及以半圆、小方块等构成的二度抽象系列。纵观余友涵的创作,像一条河流,有哗哗东流,也有就地徘徊,最终则奔着人生表达这一目标,体现了一个艺术信徒的虔诚跋涉和思想认识。

余友涵,1940年代生人。这一代经历无数运动,饱经跌宕起伏,“跟着时代走”渐渐就成长为以集体目标超越个体得失的“觉悟的一代”。他的艺术创作关乎社会、哲理和文化,裹挟理想与抱负,希冀“画以载道”。譬如“圆”,起源于老子的运动与灵性,探讨世界本质。又譬如带有书写意味的几何图,并非无意识的自由视觉,而是体现“空”与“无”,“雅”和“美”,隐喻了古已有之的中国道教美学思想。比利·安娜·思瑞克曾问余友涵:“你脑子里的艺术是怎么样的?”他脱口而出的是:“要对社会有推动作用。”我相信,这恰恰是他们一代根深蒂固的艺术观,任凭再怎么表白“我更关注‘形式”,本质上,艺术的意义乃至魅力,在他们看来,即关注现实。由此回望他的“啊,我们”“沂蒙山”等等便很容易感同身受,他对于社会以及身边的各式人等,寄予了深深的關注和同情。他说过:“我的眼睛,不管睁开还是闭上,看到的都是人,我们是中国人。我也是中国人,我是他们当中的一个。”

无论是关注社会的“啊,我们”等,还是出于哲思的“圆”抽象,余友涵的艺术实践,被评论家爱德华·路希·史密斯评论道:他是中国最先(指“文革”结束后)将‘西方风格化为自己的艺术语言的画家之一,正因这点,他很可能在中国艺术史上占据重要地位。”

诚然,所谓历史,就是不断做减法。而余友涵是不怕“减”的,我想。