细粒沉积物及其古地理研究进展与展望*

2021-03-30郭英海赵迪斐陈世悦

郭英海 赵迪斐,3 陈世悦

1 中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州 221116 2 中国矿业大学煤层气资源与成藏过程教育部重点实验室,江苏徐州 221008 3 中国矿业大学人工智能研究院,江苏徐州 221008 4 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266555

细粒沉积物是以粒度细小为关键特征的一类特殊沉积物,其构成了沉积岩的主体。随着以泥页岩、致密粉砂岩等为代表的非常规储层研究的兴起,细粒沉积物特殊的沉积方式、发育机理、力学与结构特征、特殊表征测试方法等,成为沉积学、油气地质学领域的研究热点与难点(Aplin and Macquaker,2011;姜在兴等,2013;贾承造等,2014;邹才能等,2015a;朱筱敏等,2016;朱如凯等,2017)。细粒沉积物的发育特征、含气与渗透特征、勘探与工业开发方式等引起了学界与工业界的广泛关注,尤其是富有机质或含油气细粒沉积物(朱筱敏等,2016)。随着油气勘探不断向深水细粒沉积相区推进,细粒沉积岩作为“源储一体”的连续型油气藏,被证实蕴含着巨大勘探潜力,极大地促进了非常规油气领域的快速发展,在世界范围内对能源供需格局产生了重要影响(Macquaker and Adams,2003;Jarvieetal.,2007;Nelson,2009;姜在兴等,2013;贾承造等,2014)。对微纳米尺度油气储集空间的认识,极大地促进了非常规油气的勘探与开发,使对含油气细粒沉积物的认识从盖层/烃源岩或无法开发的含油气岩系转变为可以水力压裂等特殊开发工艺进行商业化开发的储层(Loucksetal.,2009,2012;Passeyetal.,2010)。在自然属性上,细粒沉积物组分复杂,微观非均质性强,孔隙性、渗透性较差,储集空间集中在纳米尺度,故对细粒沉积物的自然属性分类、识别和预测对含油气细粒沉积的勘探开发意义重大,其可以作为优质储层识别、有利区预测、储层精细评价、开采层位优选、资源精确评价与开发技术的科学依据(Wangetal.,2009;Loucksetal.,2012;Leietal.,2015)。

目前,对细粒沉积的研究涉及到物源、沉积环境与古地理、沉积过程、岩石表征、结构物性等方面,随着对特殊类型含油气细粒沉积研究的不断深入与细化,形成了一个跨地质学、油气工程学、计算机与数据科学、材料学与仪器科学的庞大知识体系。在小尺度上,微纳米精细量化表征与孔渗、演化模拟成为研究热点;在大尺度上,如何实现细粒沉积物控制影响因素的刻画、表征,明确该因素对沉积过程以及沉积物本身特征的控制机理与影响机制,成为细粒沉积物研究的重要方向(庞军刚等,2014;梁超,2015;朱筱敏等,2016;赵贤正等,2017;陈世悦等,2017;刘可禹与刘畅,2019)。在《古地理学报》组织“中国岩相古地理十年进展”系统文献报道的背景下,笔者尝试总结细粒沉积物尤其是含油气细粒沉积物的定义、分类与特征,理清相关知识文献结构的发展变化,探讨细粒沉积物及古地理恢复的研究方法与进展。

1 细粒沉积物的定义、分类与特征

“细粒沉积”(fine-grained sediments)一词是由Krumbein(1932)在粒度分析中首次提出的,随后多种不同的先进分析技术被应用于细粒沉积物特征的研究(Wright,1957)。20世纪50年代后,出现了许多以烃源岩特征为研究目标的细粒沉积研究成果(Picard,1971;Potteretal.,1980);之后,进入以现代沉积为重点的细粒沉积研究阶段,主要关注细粒物质搬运机制、形成环境等问题(Krancketal.,1996;Macquakeretal.,2010a;Schieber,2011;Ghadeer and Macquaker,2011;Allison,2012)。

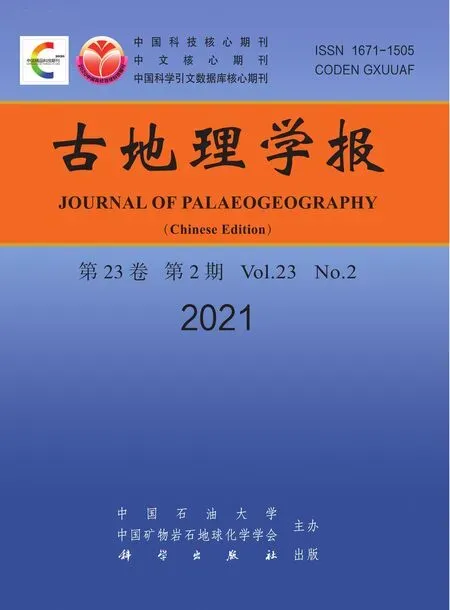

表 1 细粒沉积物的主要岩石学类型及特征Table1 Petrological types and characteristics of fine-grained sediments

依据沉积环境与沉积方式、沉积物组分及含量等特征,可对细粒沉积物进行分类。如依据粒度与沉积结构将细粒沉积物划分泥岩、页岩、油页岩、黏土岩、泥灰岩、粉砂岩、泥质粉砂岩等岩石类型(表 1),或依据沉积环境划分为海相、陆相或过渡相细粒沉积物(贾承造等,2014)。在泥质或粉砂质沉积物中,矿物组分的差异和有机质的含量常被用于划分细粒沉积物的岩相与类型,虽然其控制影响了由细粒沉积物构成的烃源岩或储层的生气潜力、含气性能以及力学性质,但依据矿物组分等对细粒沉积物进行划分时可能存在不同类型细粒沉积物微观组分相似的问题,因此沉积方式、成因、岩石结构与粒度也是细粒沉积物分类必须考虑的因素(Blott and Pye,2012;姜在兴等,2013;梁超,2015;蒲秀刚等,2016;周立宏等,2016)。

页岩气研究成为热点后,页岩与页岩储层的定义和概念一度存在争议,争议焦点主要包括非常规油气与常规油气的本质区别、层理结构是否能作为页岩气勘探目标层系定名依据、富有机质页岩层系中的粉砂质沉积是否作为“页岩”的一部分、页岩与其他细粒沉积如何进行区分及界定等,这导致非常规油气地质学与传统岩石学、工程与生产实用性之间产生了概念与应用上的分歧(邹才能等,2015a;李建忠等,2015)。“页岩”(shale)一词常被用来笼统地表示各类由细粒物质组成的岩石,无法反映岩石的真实组构,给研究和交流造成了不便。

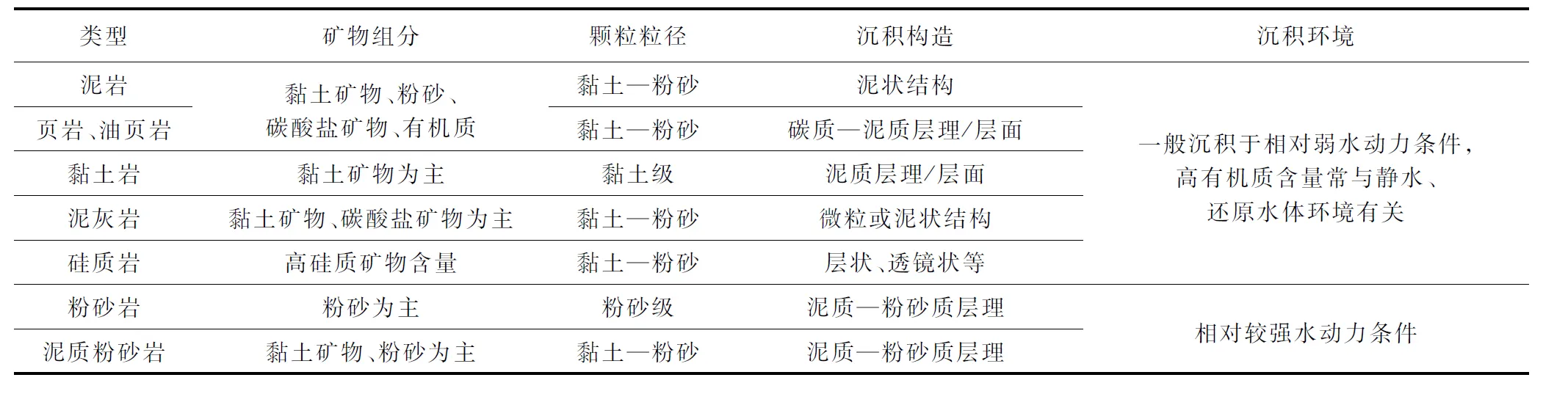

对细粒沉积物、页岩、页岩储层、致密储层等概念进行限定,有利于减小资源评价的难度,尤其是面对岩性过渡时天然气类型判定的问题,如页岩气与致密气(Speight,2013)。三端元投点法常被应用于细粒沉积物的划分(陈世悦等,2015;鄢继华等,2015)(图 1)。

图 1 细粒沉积岩的岩性分类三角图(据鄢继华等,2015)Fig.1 Triangles of lithological classification of fine-grained sedimentary rocks(after Yan et al.,2015)

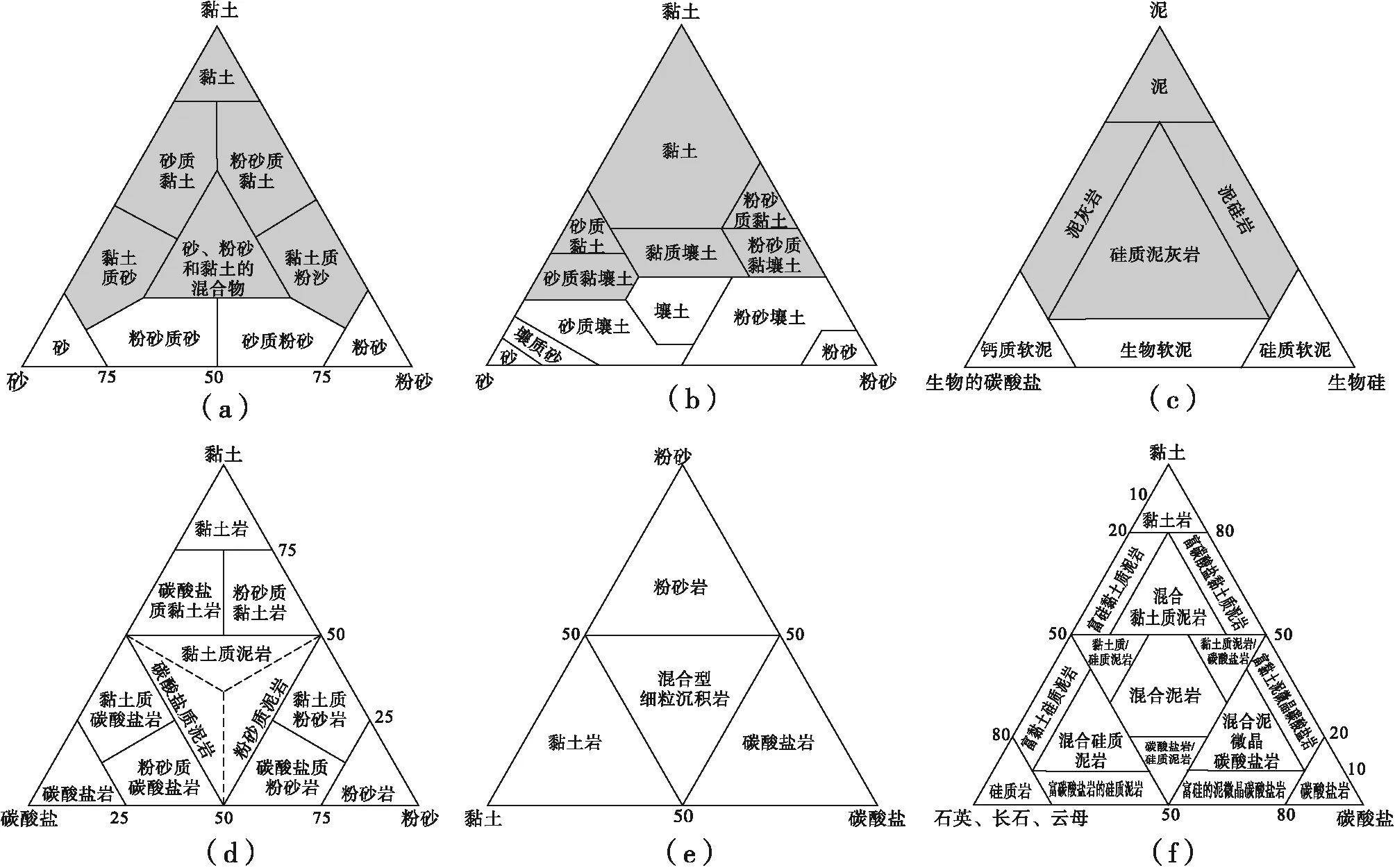

表 2 代表性含油气细粒沉积类型及特征Table2 Sedimentary types and characteristics of main oil and gas bearing fine grains

除研究较为广泛的含油气细粒沉积物之外,近年来特殊细粒沉积物也逐渐受到重视: 煤系细粒沉积物可以形成于海相、陆相或过渡相等多种沉积环境(表 2),并在煤的沉积与成岩过程中形成包括煤层气—页岩气—致密气在内的多层含油气系统(沈玉林等,2012;秦勇等,2016,2018);而油页岩则属于有机质含量更高的含油气细粒沉积物,具有富油、生油、含油的特性,可以以干馏等手段进行开发。需要注意的是,细粒沉积物沉积动力条件敏感,常是多种细粒沉积物的组合,但细粒沉积地层属性的整体判定仍然依据的是主要沉积环境及沉积条件。近年来,对含油气细粒沉积物的研究,深化、改变了“含油气系统”的基本理论框架,带来了细粒沉积体系(Liuetal.,2018)、非常规油气赋存富集机理、微纳米储集空间、微尺度油气运移、沉积过程与成岩演化等一系列新的研究热点问题,也产生了对细粒沉积物类型界定方法、高精度研究手段等相关研究的急切需求。

1.1 泥页岩、页岩层系与页岩储集层

在沉积岩石学中,页岩曾指代具有页理或层理构造、易破裂的“纹层状黏土岩”,黏土—粉砂级粒径与易剥蚀是其主要辨识特征(Blatt and Tracy,1982)。但岩石学研究表明,页理结构并不存在于地层条件中,页岩“页理”的形成是原始力学薄弱面在应力及风化作用下改造的结果(Weaver,1989),因此,页岩层系实际指代由泥级颗粒构成的(Tourtelot,1960)、发育大量沉积成因力学薄弱面的沉积岩层系,这样的定义有利于黏土—粉砂级沉积层系的油气勘探开发(Rezaee,2015)。页岩的经典分类一般基于有机质及其中黏土矿物、碳酸盐岩矿物以及硅质矿物含量的比例,具有油气意义的页岩一般至少具有0.5%以上的有机质丰度;具有深色、细粒、富含有机质特征的页岩可以称为黑色页岩,并经过地层演化形成传统油气理论中的烃源岩以及非常规油气地质理论体系中的非常规储集层,在实际应用中黑色页岩还经常用于指代富有机质泥岩、泥灰岩等非页岩岩性(Rezaee,2015),是一个不同类型、成因岩石的集合名词(Trabucho-Alexandreetal.,2012)。显然,页岩的名词词义在地质研究过程中发生了变化,由最初的纹层状黏土岩演化为一个集合名词,即指代具有油气赋存潜力、常含有机质的泥页岩地层或一套由不同细粒沉积物构成的复杂地层,也可以被称为“页岩层系”。

页岩储集层则指代微纳米孔隙发育、赋存有天然气或页岩油的、以富有机质细粒泥页岩为主要岩性的储层类型。在描述储集层时,页岩并不仅指代岩性,而是指代页岩发育层系的整体,可以包含有泥页岩、粉砂岩、泥灰岩乃至少量细—中砂岩、硅质岩、钙质岩等其他岩性,发育模式含有包夹、间层或互层等多种形式(Speight,2013)。正是由于页岩储集层岩性的复杂性,页岩储层的含油气特征有时也较为复杂,如美国巴肯页岩储层实际上由上、下2段页岩与中部砂岩构成,夹于顶底板之间的白云岩还同时构成一套石油储集层,层系内天然裂隙不发育,岩性、物性变化显著(Kumar,2013;Peischletal.,2016)。弗洛伊德页岩(Floyd shale)是在地质勘探与开发中对重点含页岩气层的专门命名,本身属于海相黑色页岩层系,岩性较为复杂,在不同的地区分别包含有Tuscumbia灰岩、Hartselle砂岩等其他岩性,但由于勘探目标层位主要是高有机质含量的弗洛伊德下部页岩,因此,在实际勘探与开发中,对作为页岩气勘探目标的弗洛伊德下部页岩进行了专门命名(Neal shale),用以精准表示作为烃源岩与页岩气储层的目标层段(Pashin,1994;Caton,2011)。中国四川盆地五峰组—龙马溪组页岩层系中,高有机质含量、高孔隙度与高脆性的优质层段同样发育在五峰组及龙马溪组底部,在地质勘探与工程开发时,针对复杂非均质细粒沉积地层中的优质层段,可以参考这种方法进行专门命名,目前在实际勘探中常以龙马溪组内的笔石带作为限制优质储集层段的依据,命名为龙1段等(何陈诚等,2018;王超等,2018;赵迪斐等,2020a)。明确优质目标层段并进行定义,有助于精准勘探、预测以及工程设计(高全芳,2019)。

目前,限制页岩成因分类的主要原因是研究手段的匮乏。页岩粒度细小、成分复杂,结构差异也在细微尺度下增强。近年来,岩石显微研究的进展表明,页岩并不一定反映静水沉积条件(Potteretal.,2005),虽然优质黑色页岩的沉积常与相对静水沉积有关,但页岩地层的沉积环境、沉积条件、物质来源非常复杂,宏观均质的页岩往往具有复杂的微观组构,存在多个尺度上的非均质性特征(Macquaker and Gawthorpe,1993;郭英海和赵迪斐,2015;赵迪斐等,2018)。细粒沉积物的沉积过程常存在物质的混合和结构的混合,属于混积岩的范畴(陈世悦等,2017)。

1.2 细粒致密砂岩/灰岩储集层与煤系细粒沉积物

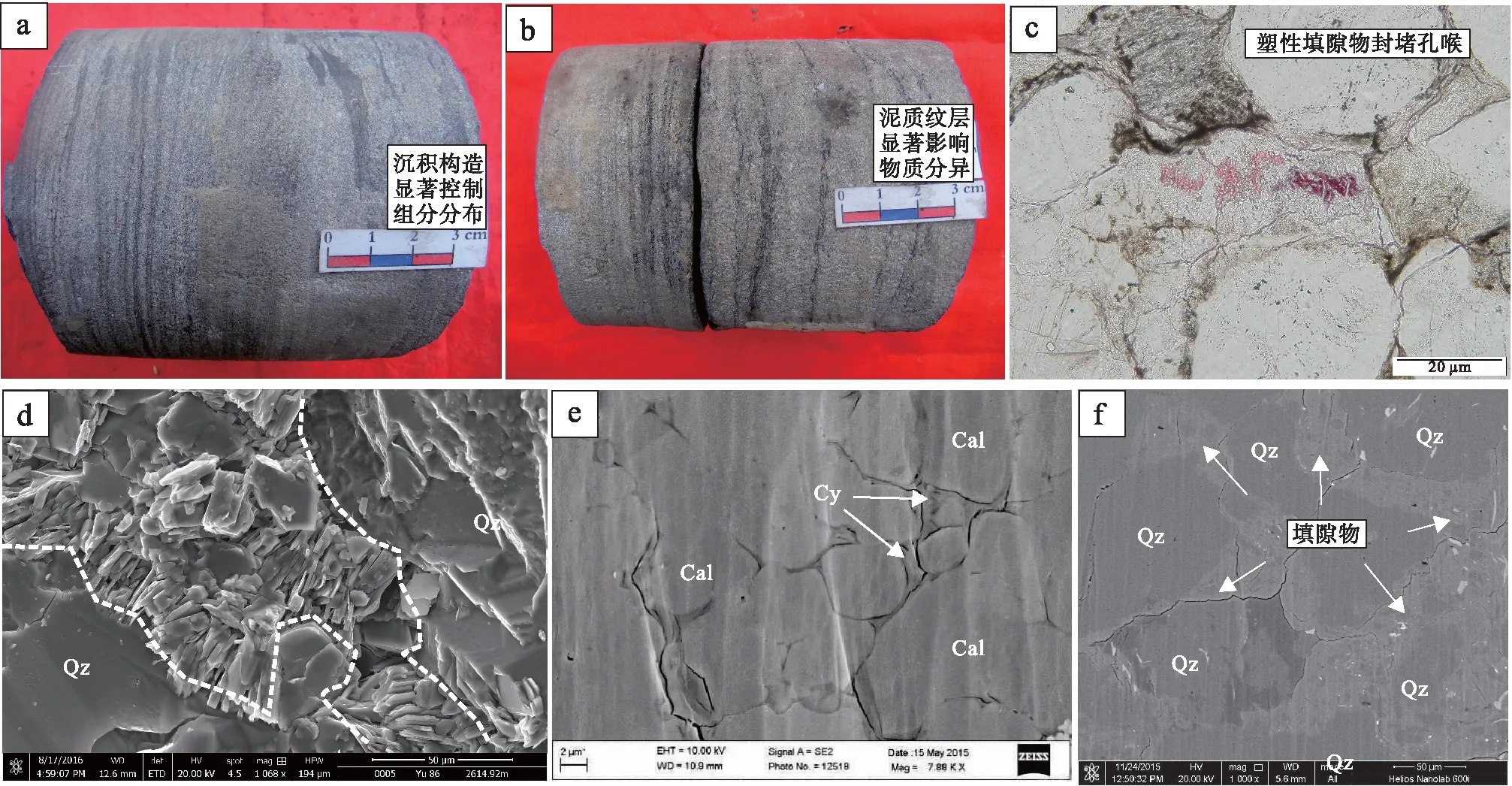

a—泥质粉砂岩,山西组,Y-54井,2585.1im;b—泥质粉砂岩,山西组,Y-54井,2536.85im;c—泥质粉砂岩,山西组,Y106井, 2008.32im,单偏光;d—泥质细砂岩,石盒子组,Y106井,1918.5im;e,f—致密泥灰岩,五峰组观音桥段,JY-1井,2411im图 2 细粒致密储集层的宏微观特征Fig.2 Macro and micro characteristics of fine-grained tight reservoir

致密储集层矿物组分的粒径跨度较大,可以在粉砂岩—粗砂岩、泥质粉砂岩、泥灰岩—灰岩等岩性中发育,低孔低渗、成岩作用影响强度大、微纳米储集空间、次生孔隙为主、非均质性强是细粒致密储集层的主要特征(曹喆,2014;马剑等,2015;朱筱敏等,2018)。对致密储集层的判定主要依据储层孔渗特性(孔隙度小于10%,渗透率小于0.1×103 ̄ ̄μm2)。致密储集层蕴含资源量较大、分布广泛,但成岩—成藏机理复杂,对致密储集层的勘探重点是寻找相对高孔隙度带或裂缝带等物性甜点(朱筱敏等,2018)。从致密机理来看,致密储集层可以划分为由于原始组分粒度细小而形成的低渗透性致密储集层和受到储集层成岩作用致密化影响而发育的致密储集层2类,前者物性与含气性受到填隙物或杂基性质的显著影响(Soeder and Randolph,1987),软岩屑等在细粒致密砂岩内的分布显著受到沉积构造的控制(图 2-a,2-b),如在鄂尔多斯盆地的山西组—上石盒子组致密砂岩储集层中,填隙物的类型与力学性质显著影响了部分致密储集层的物性,由于骨架矿物颗粒间软岩屑或自生黏土矿物等较强的塑性变形作用可以显著封堵孔隙(图 2-c,2-d),形成了部分开发难度较大的细粒致密储集层(李杪等,2013;赵会涛等,2014;王怀厂等,2015)。目前,在鄂尔多斯盆地等中国重要的致密储集层分布地区,对致密储集层的勘探已经从在中粒—粗粒砂岩中进行开发或寻找优质甜点,逐渐转向在粉砂岩、泥质粉砂岩、泥灰岩中寻找可开发甜点、层位或进行针对这些储集层的工程改造尝试,川中地区大安寨段、西山地区太原组等地层中均发现了处于细粒层系中的致密泥灰岩储集层,其骨架—填隙物主要由碳酸盐岩矿物—黏土矿物构成(倪超等,2015;杨亦浩,2018),如图 2-e示四川盆地五峰组观音桥段致密泥灰岩的矿物组分与细粒致密砂岩的格架结构类型,矿物间的连通性降低是由于黏土矿物的封堵作用(图 2-f)。

储集层成岩作用是塑造储集层致密性质的重要因素,压实作用、胶结作用、矿物转化与变性作用等破坏性成岩作用造成储集空间的减少与渗透性的降低,而溶蚀作用、破裂作用、沥青充填作用等则是形成高孔隙度带或裂缝带等物性甜点的主要建设性储层成岩作用类型(潘荣等,2014;万友利,2014;古娜,2015;赵岳,2018)。复杂的致密机理与岩石结构使细粒致密储集层的受控因素众多,除矿物组分、粒度、分选、填隙物或杂基性质等孔渗特性直接影响因素以外,控制这些性质的物源、沉积过程、沉积环境、古地理特征等间接影响因素的刻画也更为复杂(Makhloufietal.,2013;Wangetal.,2015;朱筱敏等,2018)。中国形成细粒致密沉积物的环境广泛,往往发育于大型陆相坳陷盆地斜坡带的稳定构造背景中(朱筱敏等,2018)。

细粒致密沉积物的发育环境包括湖泊、三角洲、河流等(图 3),而这些环境也往往发育有煤系地层,可以形成含煤细粒沉积层系(Fine-grained coal-bearing sediments)(Legun and Rust,1982;Heward,2010;Baietal.,2015),因此煤系地层内多类型非常规天然气的协同勘探开发成为中国含油气细粒沉积的重要创新方向之一(沈玉林等,2012;秦勇等,2016,2018)。对煤系地层内页岩储集层、致密储集层的表征以及对含气系统、开发方式的研究进展表明,在明确含气系统边界的条件下进行分层或合成开采设计,可以大幅提高煤系地层的气产能(傅雪海等,2013;张政等,2014;秦勇等,2016;申建等,2017)。

图 3 山西太原西山地区页-5钻孔山西组煤—页岩—致密砂岩层系(据赵迪斐等,2018)Fig.3 Coal-shale-tight sandstone reservoirs of the Shanxi Formation from Well xishanye-5 in Taiyuan, Shanxi Province(after Zhao et al.,2018)

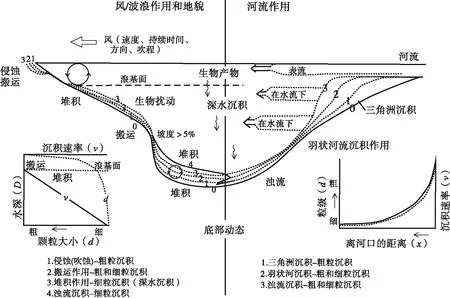

图 4 湖泊内主要沉积作用和沉积物类型(沉积顺序: 0-1-2-3)Fig.4 Main sedimentation process and bottom dynamics in lakes(sedimentary order: 0-1-2-3)

1.3 细粒沉积物的搬运、沉积与成岩作用

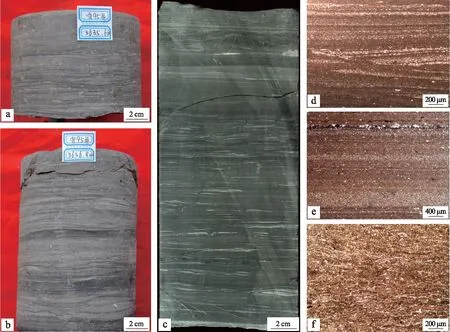

a—多期次长英质纹层与黏土纹层相互叠置,G95井,3635.6im;b—多期次长英质纹层与黏土纹层相互叠置,局部发育脉状层理,G95井,3636.8im;c—薄层长英质呈透镜状、条带状产出,GD12井,3823.25im;d—小型交错层理,G108-8井,2982.75im,单偏光;e—长英质 纹层与黏土纹层相互叠置,G108-8井,3211.05im,单偏光;f—定向排列的介形虫化石层,GD12井,3792.15im,单偏光图 5 沧州坳陷孔店组二段细粒沉积岩中底流作用特征Fig.5 Characteristics of bottom current in fine-grained mixed sedimentary rocks in the Member 2 of Kongdian Formation in Cangzhou Depression

湖相、海相等水体条件下的细粒沉积物(常以“页岩层系”的形式赋存)搬运作用、沉积模式研究进展表明,细粒沉积岩形成机理复杂且沉积环境多变(图 4),在矿物组成、沉积构造、混积样式与垂向序列等方面具有多样性,“页岩层系”的物源输入(母岩类型、供给强度等)、沉积时的古气候(干湿程度、降雨量等)、水体表层环境和底层环境(温度、盐度、氧化还原条件、生物活动等)以及沉积过程(流体搬运、化学沉淀、悬浮沉降等)与成岩作用(压实作用、胶结作用、溶蚀作用等)等方面的差异,塑造了储集层强烈的多尺度非均质性(李祥辉等,2009;陈世悦等,2015;郭英海和赵迪斐,2015;张顺等,2015;赵迪斐等,2019)。细粒沉积物的沉积水体常存在多种复杂的流体类型,如底流、碎屑流、浊流等,不同类型流体可以对碎屑物质进行搬运、改造、剥蚀或再搬运,来自陆源的碎屑物质与来自水体或其他来源的物质组分经由不同的水体动力条件,在沉积盆地的不同位置沉积下来,形成细粒沉积物层系,如陆相湖盆中的大规模砂体常与多种复杂动力流的发育有关。在不同的驱动力下,沉积物实际上存在悬浮沉积、底流、碎屑流、浊流等多种方式的叠合(龚峤林等,2018),如在半深湖—深湖环境,底流可以搬运陆源碎屑物质(长英质矿物与黏土矿物)与湖盆中的自生碳酸盐矿物发生混合,以多期次、频繁发育的长英质条带或纹层(图 5-a,5-b,5-c)、脉状层理、波状层理等典型的牵引流构造(图 5-c,5-d)和化石定向等为主要特征;浊流可以在湖盆深水区形成大规模分布的浊积砂体,造成正粒序、冲刷—侵蚀现象、混杂堆积等现象;异重流可以将细粒物质进行长距离搬运,特别是在相对深水区的沉积远端,以持续沉积为主(Yangetal.,2015;杨仁超等,2015;栾国强等,2018),成对出现的逆粒序—正粒序组合是其典型特征。多种流体作用综合控制了沉积盆地中水体对细粒沉积物原始物质组分的搬运,构成小尺度组合关系复杂的细粒沉积层系(图 5-e,5-f),最终影响细粒沉积储集层的品质。沉积环境的其他要素也是影响细粒沉积的重要因素,包括古地理格局、古气候条件、水体性质(滞留程度、水体分层、氧化还原条件等)、事件性地质作用以及生物作用等(郭英海等,2004;Lietal.,2017)。

图 6 储集空间表征技术有效测量范围Fig.6 Measuring range of different reservoir space characterization technique

值得注意的是,近年来泥岩形成于低能环境的观点遭到质疑。Schieber等(2007)通过泥岩的水槽实验,提出了黏土矿物以絮凝方式搬运的机制;沉积在相对浅水区的泥质沉积物存在侵蚀—再搬运成因的透镜状组构,反映了洋流或者湖流的再搬运过程(Schieberetal.,2010);Macquaker等(2010b)发现,大陆架上泥岩的岩石显微结构多表现出的三元正粒序结构特征,指示了波浪增强沉积物重力流的成因。其烃源岩特征、泥页岩油气储集及烃类运聚等意义有待深入探讨。

在沉积环境与水体条件控制下,不同环境中形成不同类型的细粒沉积物,并经由复杂成岩作用的改造和构造作用的影响,最终形成细粒沉积储层,压实作用、矿物转化作用、有机质生烃演化、溶蚀作用、重结晶作用等储层成岩作用塑造了储层的微观孔隙系统,属于相对封闭的地化体系(Bjørlykke and Jahren,2012;孔令明等,2015;赵迪斐等,2016),微观尺度的有机—无机协同成岩作用使得细粒沉积岩储集空间形成、演化的规律性远比常规储层复杂(Peltonenetal.,2009;Taylor and Macquaker,2014)。沉积环境、储层成岩作用以及构造作用的综合影响,塑造了细粒沉积物“纳米储层”低孔低渗、孔喉尺寸小、孔隙结构复杂且非均质性强的特点,也对应地促进了多方法联合表征、定性与定量相结合的方法技术体系(图 6),使细粒沉积物储集空间的精细化表征得到大幅提升,有机质热成因孔隙、矿物溶蚀孔隙、晶间孔隙、微裂隙等多种不同成因—形貌的孔隙被识别出来,丰富了对细粒沉积物储集空间发育机理、优质脆性发育机理等的认识(Curtisetal.,2012;李庆辉等,2012;Loucksetal.,2012;Mastalerz,2013;Lin,2016;赵迪斐等,2020b)。

2 基于文献计量学的研究动态分析

2.1 细粒沉积物研究的结构、热点与知识图谱

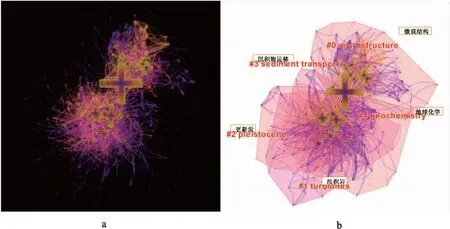

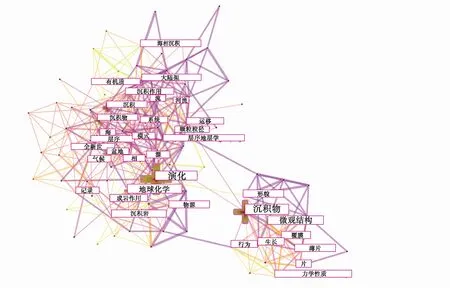

a—文献整体结构;b—关键词热点图 7 细粒沉积物文献计量学反映的文献结构与关键词热点Fig.7 Major types and characteristics of fine-grained sediments Literature structure and keyword hotspots reflected by bibliometrics of fine-grained sediments

利用Web of Science检索平台,对细粒沉积的研究进展与知识结构进行文献计量学研究,检索关键词设置为“Fine-grained deposition”。通过检索,获取以“Fine-grained deposition”为关键词的文献共计3905篇,基于Citespace软件对数据进行分析,构成细粒沉积的文献知识群(图 7-a)。由图 7-a可知,细粒沉积的文献知识群为一个二元结构,文献具有数个较大的、集中的中心,以2个中心延展出一系列研究热点关键词。进一步分析各关键词对应的文献数量(图 7-b),最大的文献中心对应关键词为微观结构(microstructure),与沉积物运移(sediment transport)共同构成一个文献中心,微观结构与形成机理是细粒沉积物研究的难点,细粒沉积物因其粒径细小、微观结构复杂而具有极为复杂的岩石小尺度结构以及微纳米孔隙结构,岩石本身以及孔隙的微观结构影响、制约油气在储层基质内的储存、富集、运移机理。地球化学(geochemistry)、更新世(Pleistocene)、浊积岩(turbidites)等相对分散的热点关键词构成第2个文献中心,地球化学手段是研究细粒沉积物沉积环境、沉积条件的重要手段,在探究细粒沉积物有机质富集机制、元素富集机制、地层成因与演化等方面具有不可替代的作用;更新世以来的沉积物则为细粒沉积物的形成过程提供了早期证据;细粒浊积体可以形成良好的油气贮存地质体(姜涛和解习农,2003),是细粒沉积物研究的重要热点。因此,从细粒沉积物研究文献的整体情况来看,细粒沉积研究主要关注微结构、成因、具有油气意义的特殊细粒沉积物等几个方面。

共被引(Author Co-citation Analysis,ACA)是指2篇文献共同被第3篇文献引用,这2篇文献也因而具有耦合关系,对研究方向或领域的全文献共被引分析,可以形成静态的文献耦合结构网络(Small,1973;赵迪斐等,2020c)。细粒沉积物国际研究进展的共被引分析(图 8)显示,对细粒沉积物的研究主要包括3个共被引相关群体,分别为石炭纪沉积—冲刷作用—源到汇、细粒沉积年代学、沉积方式与特殊沉积物(如浊流沉积、河道沉积等)。

图 8 细粒沉积物国际研究进展的共被引分析Fig.8 Co-citation analysis of international research progress in fine sediments

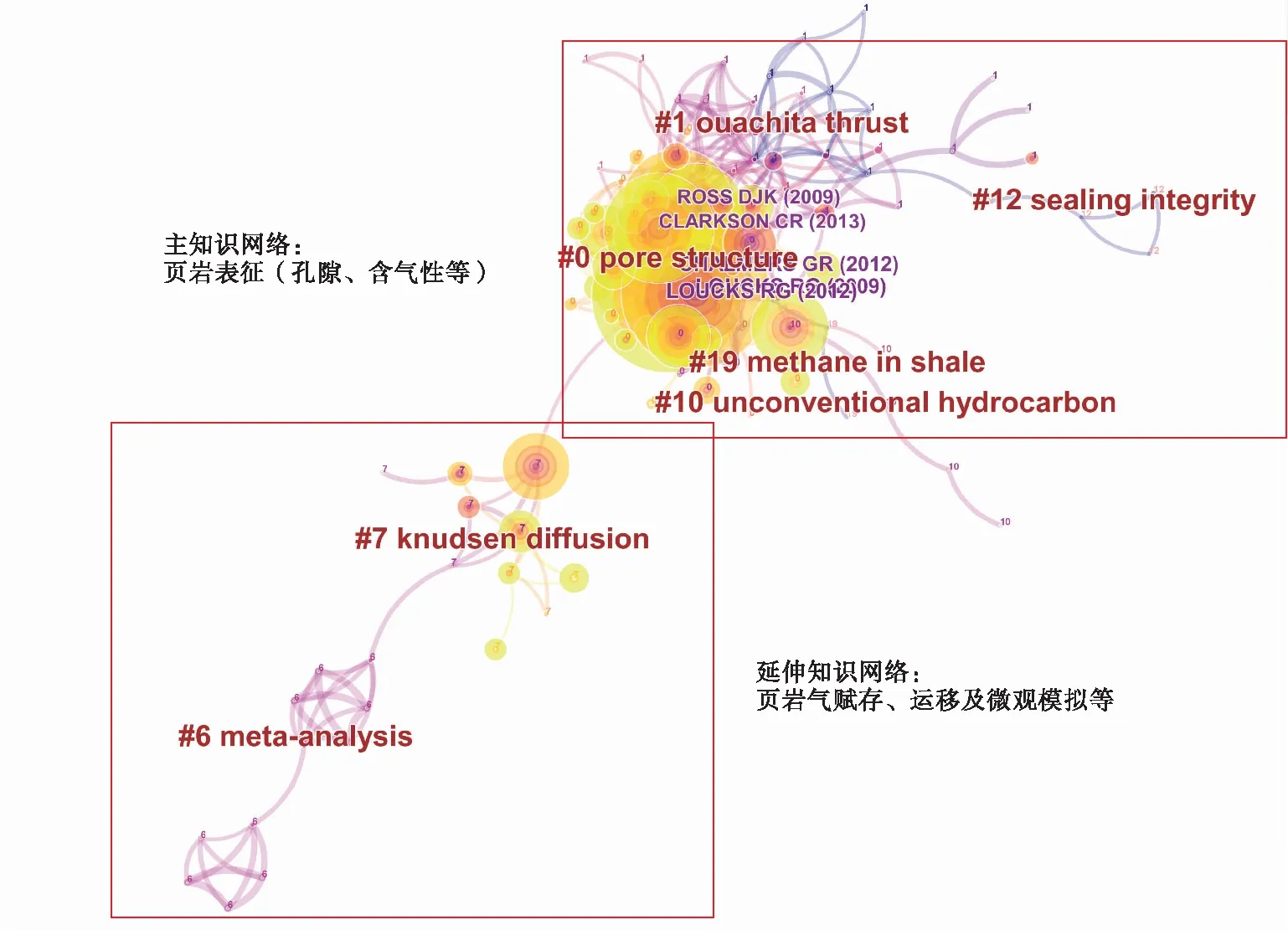

图 9 页岩地质研究的主要关键词节点与知识网络Fig.9 Key word nodes and knowledge networks in shale geology research

2.2 页岩研究的结构、热点与知识图谱

页岩的代表性类型与致密砂岩不同,致密砂岩等储层发生的致密化作用可以使细粒、中粒、粗粒等多尺度粒径储层形成致密储集层,即致密储集层不一定属于细粒沉积物。在非常规油气资源的勘探开发与利用兴起后,对页岩等特殊含油气细粒沉积展开的地质研究成为细粒沉积研究的新兴热点(邹才能等,2015b)。对页岩研究的国际文献进行系统调研,共提取核心论文6695篇,对文献进行关键词分析(图 9),结果表明: 页岩的研究知识网络可以分为大小2个子网络,网络1以“演化”(evolution)构成核心节点,主要关键词包括地球化学(geochemistry)、沉积(sediment)、来源(origin)、盆地(basin)、运移(transport)、模型(model)、海相沉积(marine sediment)、有机质(organic matter)等;网络2则以“沉积物”(deposition)为核心节点,主要关键词包括形貌(morphology)、微观结构(microstructure)、力学性质(mechanical property)等。由此可见,对页岩的研究主要包含沉积与演化、沉积物与结构这两大主题,前者是对页岩沉积物形成过程与形成机理的研究,后者则是对页岩本身结构特性的研究。

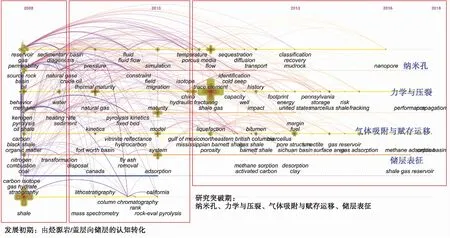

图 10 基于时间切片的页岩地质研究的主要关键词节点与知识网络Fig.10 Key word nodes and knowledge networks in shale geology research using time-slice

基于时间切片,拆分页岩地质领域内的主要知识节点并追踪其发展演化。页岩相关地质研究的时间切片(图 10)显示,页岩研究在2010—2012年间存在一个较大的转折,研究热点与方向出现差异,因此,页岩研究可以据此划分为2个阶段: 在2008年,页岩研究方向较为杂乱,主要包括页岩本身、烃源岩、有机质、渗透性等多个研究角度,至2011年间衍生出热成熟度、模型、系统等多个新知识节点;但在2012年左右,页岩研究出现了1个显著的新节点——页岩气(shale gas),其在页岩相关研究知识贡献量年度占比可以达到90%以上,其他重要节点则包括多孔介质(porous media)、液化(liquefaction,如页岩油气液化等)、沥青(bitumen)、孔隙结构(pore structure)等,并最终形成纳米孔(nanopore)、力学与压裂、气体吸附与赋存运移、储层表征等主要发展方向与最新热点。从页岩相关研究的内容和节点来看,对页岩的认知显著存在有烃源岩或盖层向页岩油气储集层的变化。

进一步对页岩相关文献进行知识网络聚类分析(图 11)的结果表明,从宏观聚类的角度,页岩相关文献可以划分为以页岩表征(孔隙结构、含气性等)为代表的主知识网络和以页岩气赋存、渗流、运移及微观模拟等构成的延伸知识网络。

2.3 从成分、结构、物性到构造-沉积-古地理研究

图 11 页岩研究的知识网络聚类分析Fig.11 Knowledge network clustering analysis of shale research

从细粒沉积物与页岩的研究热点来看,结构、物性及影响机理等主要研究方向都与服务含油气细粒沉积物的地质勘探、评价以及形成非常规油气地质理论紧密结合。细粒沉积物的含油气性能与生烃潜力等,是油气地质勘探与选区评价的主要依据。在细粒沉积物的烃源岩评价以及储层评价中,沉积物的矿物构成、有机质含量、孔隙结构、孔渗物性、岩石厚度与空间展布等,是用于评价优选的主要指标(李玉喜等,2012;涂乙等,2014)。细粒沉积物储集空间与力学性质都受到了物质分异与方向性的影响,如页岩地层在平行或垂直层理方向具有显著不同的物性、力学性质,结构的各向异性与物质成分特征的差异使页岩储层普遍具有强烈的小尺度非均质性(郭英海和赵迪斐,2015);除静态表征孔隙发育程度、宏观渗透性等参数外,微观孔隙的连通性、含气有效性等也成为储层表征的重要依据。因此,对细粒沉积物的储层表征相对常规储层更为复杂,需要综合成分、结构、物性乃至不能直接测试观察的间接自然属性,如评价孔隙时的分形特征、非均质性特征等,也形成了一系列针对细粒沉积物进行观测、表征、评价的技术方法(Chenetal.,2011;Freemanetal.,2011;Fengetal.,2014;赵迪斐等,2018;Zhaoetal.,2019a)。对细粒沉积物含油气性能的评价涉及岩石成分、结构、物性等直接影响因素,也在更大尺度上受到沉积环境—储层成岩作用—构造改造作用等间接影响因素的控制,且间接因素通过影响直接因素而控制岩石的宏微观发育特征。值得注意的是,沉积环境的演化可以导致细粒沉积物层系内含油气性质与储层性质的改变,如四川盆地龙马溪组页岩沉积时水体环境向上变浅,并在龙马溪组顶部—新滩组等层位过渡为海陆过渡环境,形成细粒致密砂岩,在渝东南地区龚地1井等新滩组层位见良好的气显示,对应含气性质由页岩气过渡为致密气(林拓等,2017;赵迪斐等,2018)。构造-沉积-古地理特征综合控制细粒沉积物的物质组分与空间分布,因此,可以用于指导储层评价与优选(牟传龙等,2016;王秀平等,2018)。细粒沉积物特殊的开发方式使储层力学脆性成为重要评价指标,优质脆性有利于压裂时形成网络裂隙,可以大幅提高赋存气体的释放量与排出效率,对力学脆性的评价也同样形成了结合多个直接控制因素与间接影响因素的综合评价方法(Chandleretal.,2013;王鹏等,2013;赵迪斐等,2016;周顺林等,2017;赖富强等,2019; Zhaoetal.,2019b)。

3 细粒沉积物古地理重建方法与进展

含油气细粒沉积物开发尤其需要注意资源的经济性,各类主要评价方法对细粒沉积物有利区的评价预测,都离不开细粒沉积物的古地理还原(冯增昭,2005,2016;贾承造等,2014)。沉积控相、相控储层,对页岩油气地质评价至关重要的有机质、矿物组分、沉积构造等特征,均受控于细粒沉积物沉积时的古环境特征。因此,通过沉积相研究与古环境重建,可以明确具有特定特征细粒沉积物的自然分布规律,进而作为指导含油气细粒沉积物勘探开发与评价预测的依据与指南(郭英海等,2004;Guoetal.,2004;牟传龙等,2016;施振生等,2018;王秀平等,2018)。古地理研究通过重建沉积时期地理环境面貌,如古海洋、古陆、古气候、古生物面貌、古水体条件以及古自然地理带的分布与格局,进而获知影响细粒沉积物沉积方式的主要因素。半深湖—深湖细粒沉积物的岩相古地理取得了进展,通过岩相类型的科学划分和宏观、微观基本特征研究,提取关于沉积微环境的地质信息和环境参数,合理匹配古地理环境中的古湖盆底形、水动力差异等重要因素(张顺等,2014),取得了良好效果。

含油气细粒沉积物一般具有复杂的地质条件与勘探开发环境,对其展开有利区预测或甜点评价亟待精度提高。古地理图是反映古地理特征的主要媒介,可以划分为岩相古地理图、生物古地理图、构造古地理图、定性古地理图、定量古地理图、“固定论”古地理图、“活动论”古地理图等复杂类型,岩相古地理图通常以时间地层单位内占统治的、平均的或特殊的岩相类型来表示古地理环境的变化规律,在标志层(index bed)等的限定下可以表征地质时间里的“瞬时”特征,可以反映沉积古地理特征及岩石矿产资源分布特征,对油气以及层控沉积矿产具有良好的指示意义(冯增昭,2016)。平衡剖面法、相比法、等时面优势相带成图法、层序—岩相法、单因素分析综合作图法、古地磁学三维古地形再造法等是进行岩相古地理恢复的主要方法,各方法各有优劣: 平剖面法基于第一手资料,但工作量大、量化程度低;相比法主要适用于厚度较大、地层稳定的沉积物古地理恢复;等时面优势相带成图法瞬时性强,但针对矿层时难以确保等时面存在;层序—岩相法等时性好,但指导勘探意义仍需深化研究;单因素分析综合作图法量化程度与可信度均较好,应用范围较广;古地磁学三维古地形再造法等可以实现三维古地理恢复,具有空间恢复的优势(冯增昭,2004;康学武,2013)。目前,在细粒沉积的古地理恢复方法中,冯增昭(2004)对古地理恢复做出了基础性的、卓著的贡献,其所倡导的单因素分析多因素综合作图法是应用效果好、应用范围广泛的重要恢复方法,该方法基于第一手地质资料,可以实现厚度、岩石类型、结构组分、古生物与生态组合等单因素的多因素综合分析,对于油、气、沉积矿产勘探具有极好的指导意义。随着研究资料的不断丰富和数据处理、挖掘技术的不断进步,以基于数据库和GIS绘制高精度古地理图等方法成为数字化古地理研究的最新方法。在地质大数据时代逐渐来临的背景下,海量地质数据处理及高精度古地理图件成为古地理恢复的新要求,其具有数据计算能力强、精度高、定量分析结果可叠加等独特优点,可以有效结合不同类型的地质数据,将位置、岩性、古生物等信息有机结合还原古地理条件(李少华等,2008;孙莎莎等,2018)。在GIS等制图平台上,计算机成图技术还可以与其他传统古地理恢复方法结合,提高古地理成图的准确性。

恢复沉积盆地面貌与古地理特征,是中国油气沉积学面临的重要挑战(朱筱敏等,2016)。在经过多年发展成型的主要古地理恢复方法的基础上,计算机处理、数据量化、大数据恢复技术的进一步成熟,也将促进细粒沉积物古地理恢复精确度与合理性的不断提高,建立地层数据库、应用大数据古地理恢复方法可以集成古生物、岩性、古地磁、年代数据、沉积构造以及厚度等地层特征,大幅增加古地理面貌的可信度与真实性。通过大数据与计算机辅助技术进行古地理恢复的一个主要问题是恢复过程与计算结果是否符合地质经验,在数据较为缺乏、控制程度不足的区域以及区域边缘,计算机与软件辅助成图方法中通过克里金插值法等计算获得的古地理重建结果往往与人工经验差异显著,虽然数据量的丰富可以增加重建结果的可信度,但由于这些区域往往是深埋或构造复杂区域,地质资料稀缺,因此将人为经验引入计算机辅助制图是解决此问题的关键,专家知识系统等人工智能方法将是解决此问题的可行方法,改进古地理重建过程中的插值方法等关键运算方法,也是提高古地理恢复精度与合理程度的重要途径。

古地理可以作为页岩等细粒沉积物地质勘察的指南(王秀平等,2018)。目前,通过古地理特征预测油气甜点区或有利区的应用显示,古地理特征作为古沉积环境与沉积过程的主要影响因素,可以较好地指示优质细粒沉积物的空间分布(钱劲等,2013;张海全等,2013;邱小松等,2014;田硕夫和杨瑞东,2016;王秀平等,2018)。

4 结论与展望

1)细粒沉积物微观矿物组分处于黏土—粉砂尺度,在不同沉积环境与沉积条件下可以形成泥岩、页岩、粉砂岩等多种不同岩性类型,但非常规油气地质学等新兴地学学科兴起后,带来了细粒沉积物类型界定、定义、含油气系统变革以及储层评价表征等方面的革新,也引申出煤系细粒沉积、细粒致密储层等新的关注增长点以及细粒沉积物搬运、沉积与成岩过程等新的研究难点。

2)基于文献计量学对细粒沉积物的知识结构、热点与图谱展开研究,表明细粒沉积研究关注微观结构、成因以及具有油气意义的特殊细粒沉积物等方向,页岩等特殊细粒沉积物是近年来细粒沉积研究的关键进展,细粒沉积物的研究热点与服务含油气细粒沉积物的地质勘探、评价以及形成非常规油气地质理论紧密结合,对页岩的研究过程可以分为以页岩表征为代表的主知识网络和以页岩气赋存、运移等构成的延伸知识网络。

3)细粒沉积物的古地理还原对细粒沉积物有利区的评价预测至关重要,沉积相研究与古环境重建可以明确具有特定特征的细粒沉积物的自然分布规律,进而作为指导含油气细粒沉积物勘探开发与评价预测的依据与指南。细粒沉积物古地理恢复方法丰富,适用性存在差异,但量化、多因素综合、数据集成与深度挖掘、人工智能化将是细粒沉积古地理恢复方法的研究进展方向。

近10年来,中国在细粒沉积模式、微纳米油气储层地质以及“人工油气藏”的勘探开发方面的进展,已经形成非常规油气地质学及细粒沉积学的理论体系框架,并仍有广阔的发展空间。细粒沉积物的研究将向“更宏观”与“更微观”2个主要方向发展。在“更宏观”上,大数据、数据库、数据挖掘与计算机制图技术的进步以及对细粒沉积地层理论与测试数据的不断积累,逐步建立起地学大数据的数据库成为可能,目前,GBDB作为代表性数据库已经尝试对全球范围内的报道文献数据进行了收集与整合,全球化对比、大数据精细重建、计算机辅助方法改进、人工智能介入等,都是可能产生重要突破的知识节点。在“更微观”上,从细粒沉积物的控制影响因素出发,到对细粒沉积物本身的精细表征,其精细程度、全面程度、量化程度将得到不断提升,优质含油气细粒沉积物的形成过程与发育机理也将继续成为研究热点。总体来说,近年来细粒沉积物在表征、成因、评价、预测等方面都取得了丰富进展,宏微观研究方法与技术体系不断完善,前沿关注热点不断演变,机理研究、量化研究、创新方法研究不断推进对细粒沉积物的认识深度。含油气细粒沉积的持续开发、细粒沉积物的复杂成因与结构特性,将使针对细粒沉积物的研究继续成为沉积学与古地理学、油气地质学、纳米地球科学等领域的热点与难点,并继续催生领域内宏微观不同尺度的技术进步。