玉米须采收时期对其功能成分、可收集产量及玉米产量的影响

2021-03-26钱春荣姜宇博郝玉波宫秀杰葛选良吕国依王伟明来永才

钱春荣,李 梁,姜宇博,于 洋,郝玉波,宫秀杰,葛选良,吕国依,王伟明,来永才

(1黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所/农业农村部东北地区作物栽培科学观测实验站,哈尔滨150028;2黑龙江省中医药科学院,哈尔滨150036)

0 引言

玉米须是玉米的花柱和柱头,富含黄酮、多糖、甾醇、皂苷以及微量元素等多种有效成分[1-2],具有利尿、降压、止血等功能[3-4],是治疗慢性肾炎、糖尿病、高血压等药物的原料[5-6],被1985版《中华人民共和国卫生部药材标准》收录为常用的药材品种。玉米须是玉米生产中的副产品,来源丰富,其产量约为玉米产量的5%[7]。玉米须的保健作用、药用价值日益为人们所看重,充分利用好玉米须这一有益资源,开发其在食品、保健品领域的应用,对延伸玉米产业链、增加玉米附加值、提高种植效益具有重要意义。

国内外对玉米须的研究主要侧重于其药理作用和功能性成分分析。前人研究表明,总黄酮、总糖类是玉米须的主要功能成分[6-8],不同的玉米品种间、相同品种不同生长期,玉米须多糖的含量均有差异[9]。玉米须未授粉时黄酮含量最高,且含量有逐步降低的趋势,成熟期含量最低[2]。朱宇等[10]研究发现,大部分品种的玉米须授粉期多糖含量最高,且随玉米须的不断生长存在逐渐下降的趋势;诸多研究表明,鲜嫩玉米须功能成分含量高,保健、药用价值大,可见玉米须的采摘时期直接影响玉米须的药用品质。

尽管玉米须具有广阔的应用前景,资源丰富且易获取,但目前对玉米须开发利用还十分有限,如产量不稳定、品质参差不齐和采收困难等。如何在玉米种植过程中获得药用价值高、采摘成本低的玉米须,对开发玉米须相关产品、扩大玉米须的应用范围具有重要意义。本研究以不同品种为试验材料,研究控制授粉时间对玉米须可收集产量、功能成分及玉米产量的影响,旨在为兼顾玉米高产的同时获取大量品质优良玉米须提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验时间、地点

试验于2017、2018年在黑龙江省哈尔滨市民主乡黑龙江省农业科学院农业科技园区(45°50′N,126°50′E)进行。

1.2 试验材料

试验选用黑龙江省大面积推广的2个玉米品种‘德美亚3号’和‘京农科728’为试验材料,‘德美亚3号’来源于北大荒垦丰种业股份有限公司,‘京农科728’来源于北京市农林科学院玉米研究中心。

1.3 试验设计

1.3.1 不同采收时期玉米须功能成分试验 2017年以‘德美亚3号’和‘京农科728’为试验材料,种植密度60000株/hm2,每个品种20行,行长10 m,行距65 cm,不设重复,自然授粉,分别于吐丝当日和吐丝后10、20、30、40、50天取玉米苞叶内及苞叶外玉米须,进行主要功能成分测定。

1.3.2 控制授粉苞叶外可收集的玉米须产量试验 2018年以‘德美亚3号’和‘京农科728’为试验材料,种植密度60000株/hm2,每个品种20行,行长20 m,行距65 cm,不设重复,中间8行区吐丝前雌穗套袋控制授粉。分别于吐丝后3、6、9、12、15天摘袋,剪下苞叶外玉米须,风干后测量玉米须干重。

1.3.3 不同品种苞叶外可收集的玉米须产量试验 2018年选用黑龙江省目前大面积推广和新近育成表现突出的20个玉米品种为试验材料,种植密度60000株/hm2,采用随机区组设计,3次重复,每个小区4行,行长4 m,行距65 cm,自然授粉,成熟期测定果穗苞叶外可收集玉米须干重。

1.4 田间管理

试验田采用秋季耕翻整地,秸秆还田,秋施肥,每公顷施入控释掺混肥料(N-P2O5-K2O=26-10-12)600 kg。2017年4月29日和2018年4月27日人工播种,每穴3粒,种植密度60000株/hm2,出苗后于三叶期按设计密度定苗。其他管理措施与当地大田高产栽培技术措施一致。

1.5 测试项目与取样方法

1.5.1 不同采收时期玉米须功能成分试验 2017年玉米吐丝期挑选同一天吐丝的果穗挂牌标记,分别于吐丝当日和吐丝后10、20、30、40、50天取玉米苞叶内及苞叶外玉米须,10株为1组混合样品,每次取3组作为3次重复。玉米须自然阴干,粉碎,过40目筛,用于总黄酮、总糖含量测定。总黄酮含量参照三氯化铝显色法[11-12]测定,多糖含量参照蒽酮-浓硫酸法[13]测定。

1.5.2 控制授粉苞叶外可收集的玉米须产量试验 玉米吐丝前将每个品种中间8行,每行中间14 m范围内的雌穗套袋,记录每株雌穗吐丝日期,分别于吐丝后3、6、9、12、15天摘除雌穗上的纸袋,每次摘除30个,每10个为1组,3组作为3次重复,摘除纸袋同时剪下玉米苞叶外的玉米须,玉米须自然阴干后称重,计算单株可收集玉米须的干重;剪断玉米须后的雌穗自然授粉,秋季收获时计数果穗结实粒数。

1.5.3 不同品种苞叶外可收集的玉米须产量试验 2018年玉米籽粒收获前人工采集每穗玉米苞叶外玉米须,计数小区收集穗数,玉米须样品混合,风干后称重,计算单穗苞叶外可收集的玉米须干重。

2 结果与分析

2.1 采收时期对玉米须功能成分的影响

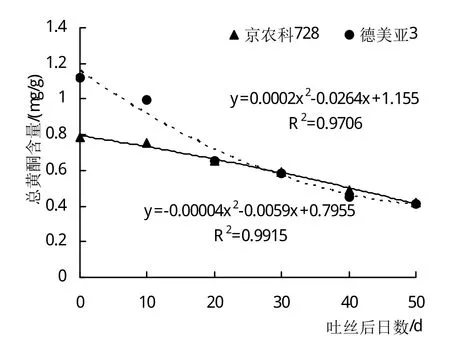

总黄酮和总多糖含量是评价玉米功能成分的2个重要指标。从图1可见‘,京农科728’和‘德美亚3号’2个品种玉米须总黄酮含量均以刚吐丝时为最高,且随吐丝日数延长而降低‘,京农科728’和‘德美亚3号’吐丝后50天总黄酮含量分别比吐丝期下降46%和63%‘,德美亚3号’下降幅度更明显。总多糖含量与总黄酮含量变化趋势相反(图2),表现为随吐丝日数延长而增加的趋势,从吐丝当日至吐丝后50天‘京农科728’和‘德美亚3号’总多糖含量分别增长14%和15%。对比2个品种不同生长时期总黄酮和总多糖含量的变异系数‘,京农科728’和‘德美亚3号’玉米须总黄酮含量的变异系数分别为23.5%和41.5%,总多糖含量变异系数分别为4.5%和6.0%。以上结果说明,不同采收时期对总黄酮含量影响更明显,在选择最佳采收期时重点参考总黄酮的变化,以鲜嫩玉米须为最佳。

图1 吐丝后玉米须总黄酮含量的变化

图2 吐丝后玉米须多糖含量的变化

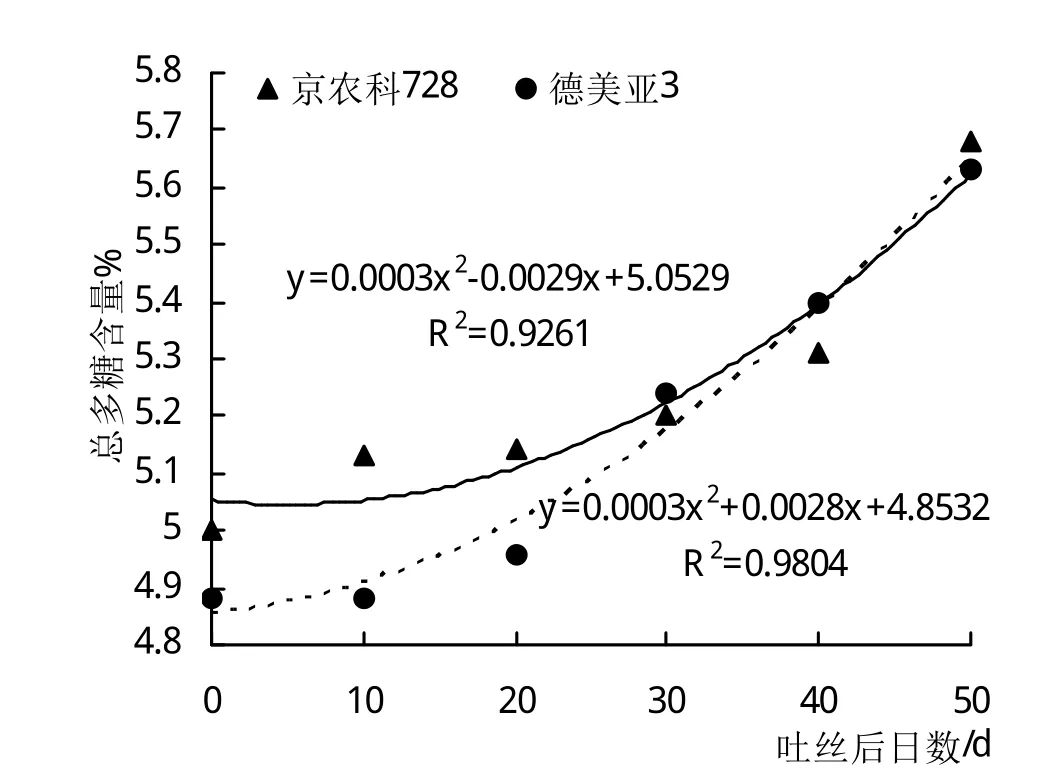

2.2 控制授粉对玉米须产量的影响

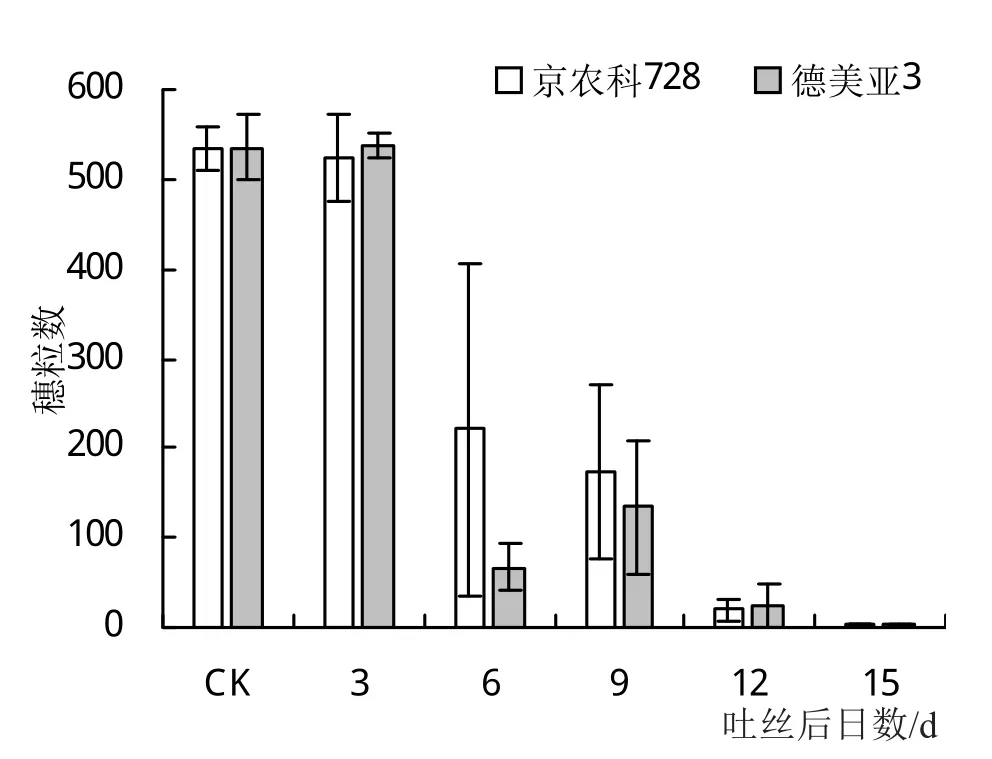

玉米须完成授粉后逐渐停止生长,试验以套袋方式控制授粉,从而促进玉米须的生长。从图3可见,2个玉米品种花丝均随套袋时间延长而持续生长,‘京农科728’和‘德美亚3号’套袋6天的玉米须产量比自然授粉后成熟期玉米须产量分别增长79.2%和65.5%,套袋12天的玉米须产量比自然授粉的玉米须产量分别增长107.6%和74.8%,说明通过控制授粉时间可以有效增加玉米须产量。

图3 控制授粉后玉米须可收集量

2.3 控制授粉对玉米产量的影响

试验以雌穗套袋方式人为制造了雌雄花期间隔。从图4可见,花丝吐丝3天后解除套袋,花丝自然授粉后果穗结实未受影响,‘京农科728’和‘德美亚3号’平均穗粒数分别为523和572,与未套袋自然授粉果穗穗粒数无显著差异;花丝吐丝6天以后解除套袋,果穗结实显著下降,套袋6天与套袋3天相比,‘京农科728’和‘德美亚3号’穗粒数分别下降了57.8%和88.2%,套袋9天穗粒数分别下降66.7%和76.7%,套袋12天分别下降96.1%和96.0%,套袋15天分别下降99.3%和99.5%。

图4 控制授粉后玉米穗粒数

2.4 不同品种苞叶外可收集的玉米须产量比较

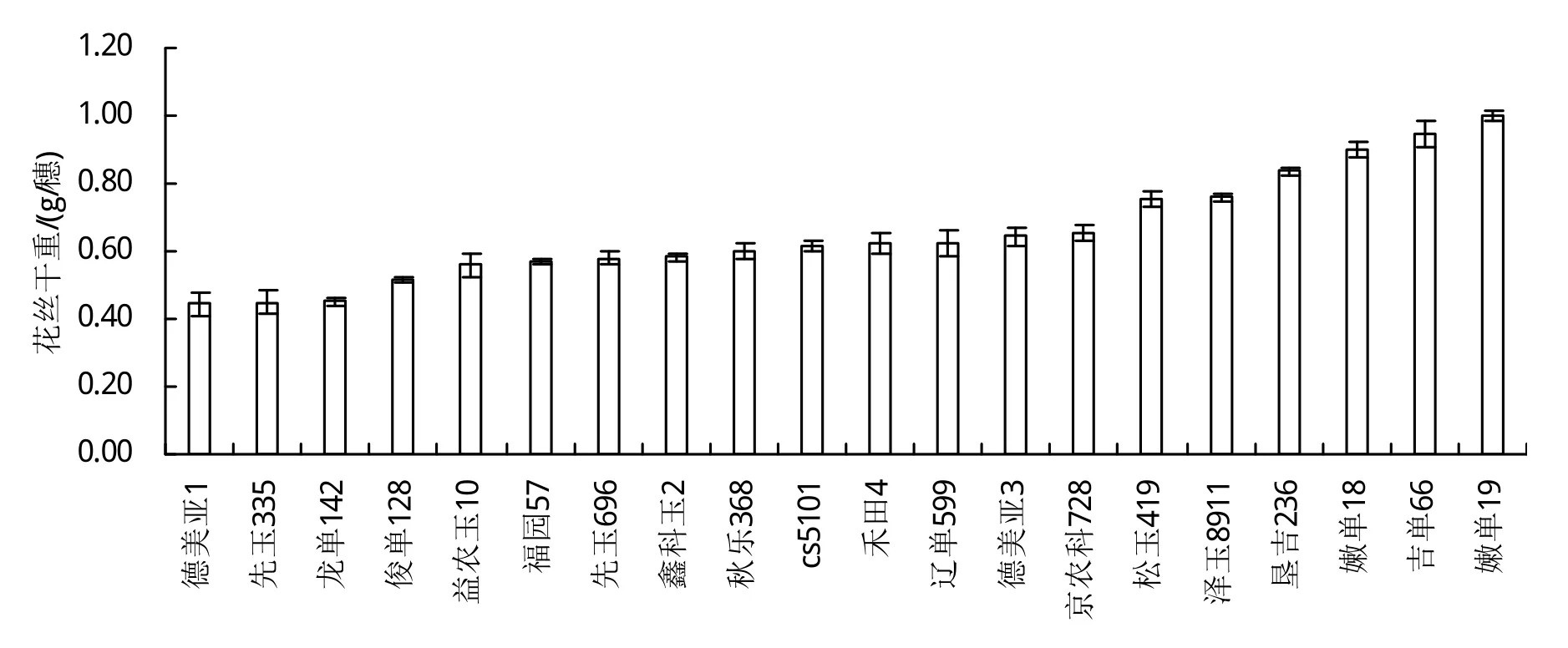

20个玉米品种单穗苞叶外可收集的玉米须产量差异显著(图5),单穗玉米须产量变异范围界于0.443~1.003 g/穗之间,平均值为0.655 g/穗,变异系数24.78%,其中‘京农科728’、‘松玉419’、‘泽玉8911’、‘垦吉236’、‘嫩单18’、‘吉单66’和‘嫩单19’单穗可收集的玉米须产量超过平均值。以上结果说明,玉米生产中选择品种时,可以兼顾籽粒产量和玉米须产量双高的品种,通过采收玉米须增加玉米种植效益。

图5 不同玉米品种收获期单穗玉米须可收集量

3 结论与讨论

3.1 采收时期对玉米须功能成分的影响

玉米须是一种传统的中草药[14],其主要成分为碳水化合物,约占干重的65%~70%,其中纤维占干重的39%~53%[15-16]。花丝中含有多糖类、多酚类、植物甾醇类、有机酸、矿物质、生物碱和隐黄素等多种具有药用保健功能的有效成分[17-20],其中多糖和黄酮类物质是主要功能成分,具有抗癌、利胆退黄、降血压、利尿消水肿、降血糖、止血、美容护肤和提高免疫力等作用且无任何副作用[6,21-27]。前人研究已证实玉米须采收时期直接影响玉米须的功能成分含量[2,10,28],姚英政等[2]研究表明,大部分品种在未授粉时的总黄酮含量最高,且含量有逐步降低的趋势,成熟期的总黄酮含量明显低于其他时期;本研究结果中黄酮的变化趋势与前人研究一致。朱宇等[10]研究表明,大部分品种玉米须在授粉期时多糖含量最高,且随玉米须的不断生长存在逐渐下降的趋势,成熟期与授粉期的含量存在显著性差异;刘玮等[29]研究表明,成熟期玉米须多糖含量较乳熟期玉米须多糖含量显著降低;吴华等[30]研究表明,玉米须多糖含量在出须后0~44天内呈先升高后降低趋势;本研究结果显示,玉米须多糖含量在吐丝0~50天内呈递增趋势。可见,关于不同生长时期玉米多糖含量的变化研究结论不尽相同,这些研究结果的差异性可能来源于供试品种不同、玉米须产地不同,以及测试方法不同。前人研究已明确不同品种玉米须多糖含量差异显著[10,29-30],朱宇等[10]的研究中玉米须多糖含量最高仅为19 mg/g;刘玮等[29]的研究中玉米须多糖最高达6.34%;董金香等[31]研究表明,玉米须黄酮含量随产地不同差异很大。由此可见,玉米须作为一种药材,它的最佳采收时期因产地、因品种而异,在本研究实施地点哈尔滨,玉米须采收期以吐丝后3~5天为最佳。

3.2 “粒须双高”品种与“粒须双高”调控技术

玉米须的获得完全依靠人工采收,玉米须的产量直接影响采收效率与效益。玉米须用于产品加工,要在不影响玉米产量的前提下得到优质玉米须原料,所以要筛选籽粒产量与玉米须产量双高的品种。本研究表明,不同玉米品种可收集的玉米须产量存在显著差异,玉米须产量变异范围界于0.443~1.003 g/穗之间,平均值为0.655 g/穗,变异系数24.78%,本研究中‘嫩单19’、‘吉单66’、‘泽玉8911’、‘京农科728’等优质高产品种具有较高的玉米须产量,可作为药食同源、“粒须双高”型玉米品种进行种植,以玉米须产值进一步提高玉米种植效益。

本研究表明,通过控制授粉可以显著提高玉米须产量,生产中可以通过品种搭配、去雄等技术措施调控玉米须生长,实现“粒须”产量双高目标,如何构建“粒须”产量双高栽培技术模式,相关理论与技术有待于进一步研究。