基于InVEST模型的大理州生境质量时空演化研究

2021-03-25高庆彦潘玉君

高庆彦,潘玉君

(云南师范大学地理学部,云南 昆明 650500)

随着我国城镇化进程不断加快,区域土地利用类型在不断解构与重构,极大地影响区域生态服务水平[1]。生境质量能从整体上反映地区“三生空间”适宜程度,是生态系统服务的前提条件,是优化生态安全格局和提升人类福祉的重要保障。由于我国山地面积占陆域国土面积的65%[2],且山地生态系统脆弱,对自然和人文干扰具有放大效应,因此研究山地土地利用变化对生境质量变化的影响,对权衡区域生态保护与发展具有重要理论和实践意义[3]。

目前,关于生境质量的研究,在研究尺度层面主要包括自然保护区[4]、省域尺度[5]、流域尺度[6]、自然区[1]和市域尺度[7]等。研究内容主要涉及基于土地利用重建的生境质量分析[8]、城市扩张对生境质量的影响[9]、基于生境质量的城市边界确定[10]、生态敏感区的生境质量研究[11]、自然过渡带的生境质量研究[12]和生境质量与生态安全格局构建研究[13]。评估方法主要涉及InVEST模型[7,13]、格网尺度与GWR回归分析相结合[14]、生境质量与景观格局指数相结合[15]以及基于主成分法的生境质量研究[16]等。虽然关于区域生境质量的研究已取得一些初步成果,但研究区域主要集中于自然保护区、流域区和都市区,对以山地为主要国土空间、自然灾害频发、长期实施退耕还林还草工程、低缓坡山地城镇建设和以旅游业为主导产业的大理州生境质量研究较少。因此,选取自然与人文干扰相对明显的大理州作为研究区,以揭示在长期退耕还林还草和短期城镇上山政策干预下的大理州整体生境质量演化内在规律,为大理州,尤其是洱海流域生态系统及国土空间保护与开发提供参考。

1 研究区概况

大理州为云南省西部重要城市,是云南大滇西旅游环线的重要节点城市,位于滇西横断山脉与滇西主要坝子过渡地带,是纵向岭谷区的重要组成部分,地势整体呈西北高、东南低的格局。大理州为西南地区典型山地区,山地面积占总面积的93.4%,坝区占6.6%[17],人地关系矛盾突出。随着云南省城镇上山重点示范区工程的推进,局部区域人地关系矛盾尤为显著。研究区气候为西南季风气候区,生物资源丰富,是全球生物多样性的热点区域[18]。同时,山地区域生态环境脆弱,地质灾害频发,水土流失严重,严重影响区域生境质量的提高。大理州2018年户籍总人口为362.78万人,地区生产总值为1 122.4亿元,其中,第一、二、三产业产值分别为224.8亿、424.8亿和472.8亿元。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/Default.aspx)提供的1980、1990、1995、2000、2005、2010和2018年7期30 m分辨率的栅格数据集,综合精度达90%以上[19]。土地利用数据采用二级分类系统,共6个一级类,25个二级类。高速公路、国道、省道、县道和铁路等矢量数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心提供的1995、2012和2018年道路空间分布数据。2018年地质灾害数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心。大理州地图矢量数据来源于云南省地图院编制的《云南省标准地图(1∶400万云南省地图(无水系版))》,水系图来自于2004年云南省行政区划矢量化图(1∶75万)。将各地图坐标统一为GCS_Beijing_1954,分辨率统一为30 m×30 m。

2.2 研究方法

2.2.1生境质量模型

采用InVEST 3.8软件中Habitat Quality模块对大理州1980、1990、1995、2000、2005、2010和2018年生境质量进行时空演化评价。

(1)生境退化度(Dxj)计算公式[8,20]为

(1)

(2)

(3)

式(1)~(3)中,Dxj为土地利用类型j中栅格x的生境退化度指数;wr为各个威胁因素权重;ry为威胁因子强度;βx为生境抗干扰水平;Sjr为不同生境对不同威胁因子的相对敏感程度;irxy为栅格y中威胁因子r对栅格x的影响;r为生境威胁因子;dxy为栅格x与栅格y之间距离;drmax为威胁因子r影响范围。

(2)生境质量计算公式[20]为

(4)

式(4)中,Qxj为土地利用类型j中栅格x的生境质量指数;Dxj为生境退化度,代表土地利用类型j栅格x的生境退化程度;Hxj为土地利用类型j中栅格x的生境适应性;k为半饱和常数。结合文献[21],将生境质量指数分为差[0,0.2]、较差(0.2,0.4]、一般(0.4,0.6]、良好(0.6,0.8]和优(0.8,1.0]5个等级。

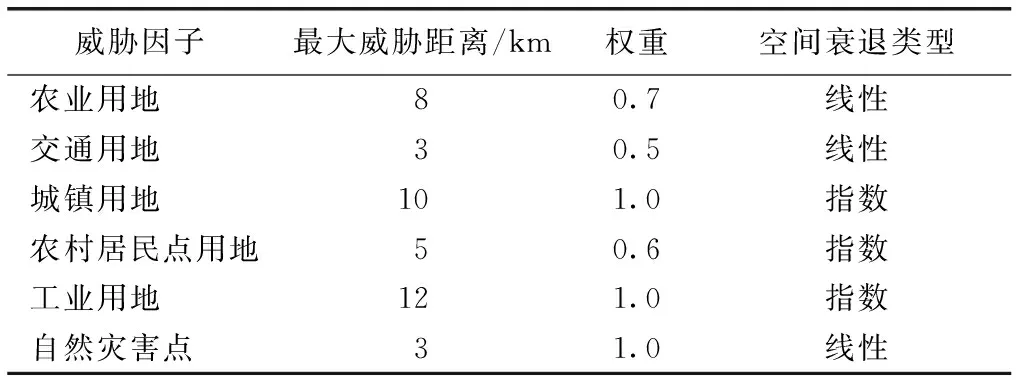

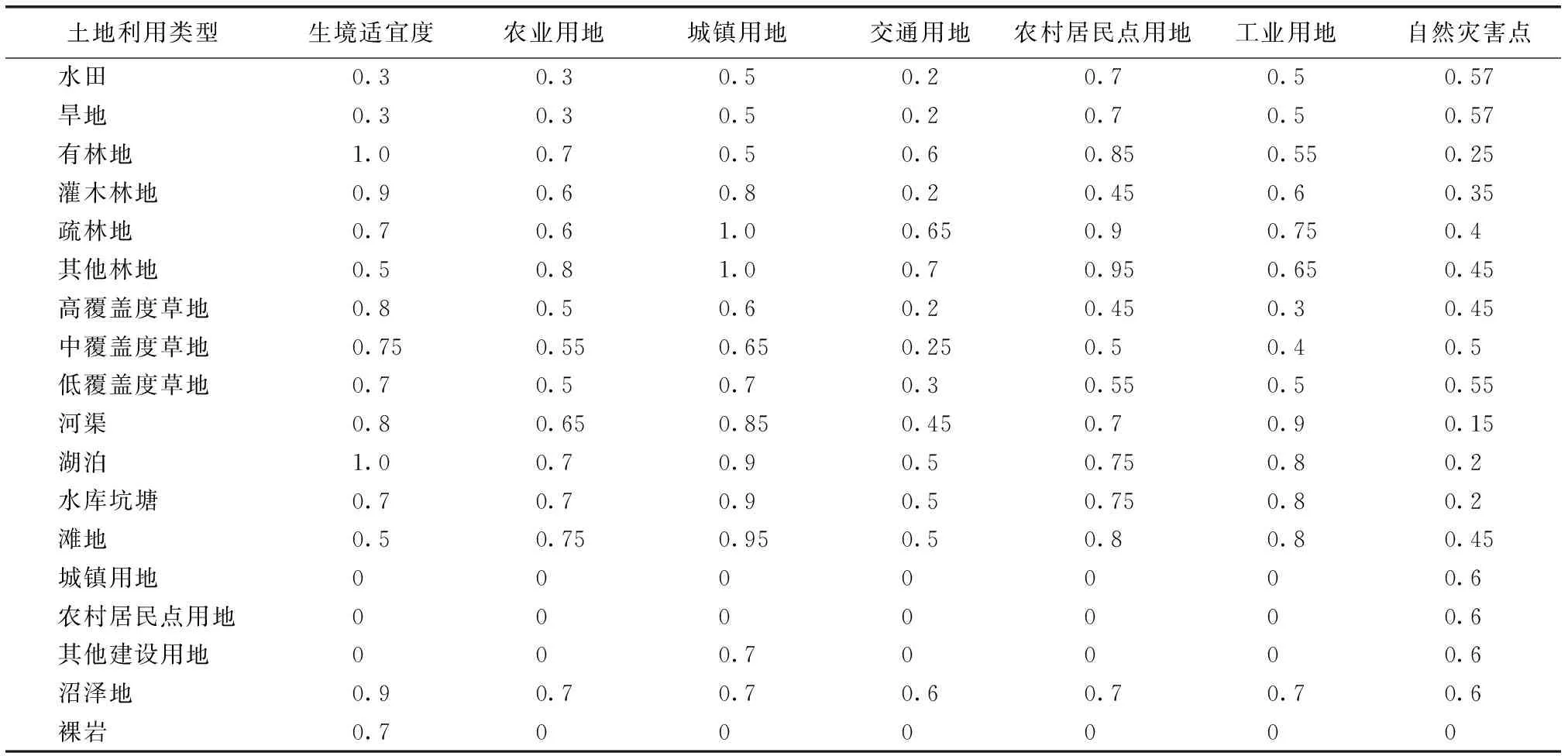

综合考虑研究区自然灾害多发的客观情况,结合文献[22],选择农业用地、交通用地、城镇用地、农村居民点用地、工业用地和自然灾害点作为胁迫因子。主要参考InVEST模型手册[23]及相关研究[22,24]进行胁迫因子参数及各类土地对胁迫因子敏感度参数设置(表1~2)。

表1 威胁因子及其胁迫强度

表2 土地利用类型对生境威胁因子敏感度

2.2.2生境质量变化模型

生境质量变化是某一时期内末期研究区生境质量与初期生境质量之间的变化量,其计算公式为

△QH=QH1-QH0。

(5)

式(5)中,△QH为研究区末、始期之间生境变化量,能够反映同一像元生境质量变化;QH1和QH0分别为研究区末期和初期生境质量指数,采用1980和2018年研究区生境质量指数图层进行栅格图层运算得到。

3 结果与分析

3.1 生境质量变化

生境质量指数为0~1,值越大表明区域生境质量越好。采用分区统计得到1980—2018年大理州生境质量指数,并计算其变化率。1980、1990、1995、2000、2005、2010和2018年大理州生境质量指数分别为0.728、0.727、0.734、0.728、0.728、0.727和0.738,呈先增加后减小再增加的演变趋势。其中,生境质量指数于1990—1995年和2010—2018年分别提高0.900%和1.549%。同时,研究期间大理州生境质量指数长期在0.730附近呈微小波动变化,表明研究区生境质量整体较为稳定,这得益于大理州长期的退耕还林工程建设和旅游业发展。

3.1.1生境质量时空变化

由图1可知,从空间分布来看,大理州生境质量指数高值区均位于大理州西部和东南部山地,集中分布在怒山、雪盘山、云岭和点苍山等地区。生境质量指数低值区主要集中于大理州东部大理坝、祥云坝、宾川坝、弥渡坝、剑川坝、洱源坝和鹤庆坝等地区。同时,1980—2018年研究区生境质量指数减小区域集中在大理州中部,生境质量提高区域主要分布在研究区边缘山地,生境质量指数不发生变化区域集中在已建城镇地区,空间分布较为分散。这主要是因为坝区是大理州城乡发展的主要地域空间载体,是人地关系冲突最为激烈的区域。从生境质量斑块时空变化来看,1980—2018年研究区生境质量波动变化明显。1980—1995年研究区生境质量整体呈现下降趋势;1995—2000年呈现上升趋势;2000—2005年保持稳定;2005—2010年呈现下降趋势;2010—2018年呈现上升趋势,尤其是2018年提升更为明显。2018年,下关镇为大理市新城区城市建设用地集中分布区,凤仪镇为城镇上山工业用地集中区,这两地生境质量指数较低,除此以外,研究区其他地区生境质量有明显提高。这主要得益于大理州长期实施的退耕还林工程和坡耕地转为水果生产用地的举措。同时,随着洱海流域保护工程不断推进,流域生态廊道不断完善,洱海流域生境质量有所提高。另外,结合对洱海西岸S226道路沿线的实地考察发现,洱海西岸土地利用转化较为复杂,以耕地转为果园或苗圃为主,如崇益村主要将耕地用于苗圃等绿化植物种植,月溪村以耕地转为果园用地为主。此外,洱海西岸出现极少数耕地撂荒现象,由于洱海西岸地区生态区位较好,撂荒能促进植物群落和土壤恢复,丰富生物与景观多样性[25]。所以,撂荒对洱海流域生境质量有一定的正向促进作用。随着洱海流域治理和保护工作不断推进,研究区生境质量有望得到进一步改善。

3.1.2生境质量等级的面积变化

1980—2018年研究区生境质量等级为良好级及以上区域面积占比约为80%,长期处于稳定状态,说明研究区生境质量整体水平较高。由图2可知,1980、2000和2018年研究区生境质量处于良好和优等级区域面积占总面积比例均较高,良好级区域面积占比分别为42.819%、42.922%和43.726%,优等级区域面积占比分别为36.640%、36.708%和37.036%。整体上看,研究区生境质量良好和优等级区域面积占比呈增加趋势,这表明研究区生境质量朝好的方向转化,但速率较慢。研究区生境质量处于差和较差等级区域面积占比高达19%,这说明研究区因受山地环境和人类活动双重干预,生态脆弱区域面积较大。这主要是因为大理州山地面积与坝区面积比为14.152∶1,导致山地地区人类活动强度相对较低,生境质量较好;而有限的坝区面积造成农业用地和城镇建设用地矛盾突出。同时,由图2可知,研究区生境质量处于较差及以下等级区域面积整体上保持稳定。这可能是由于:(1)大理州旅游业发展水平较高,大量劳动力从事旅游相关产业活动,缓解第一产业的人地关系矛盾;(2)农业生产以发展柑橘、核桃、提子和桃子等亚热带高原特色农业转型为主,使大理成为云南水果的优势产区[26],水果种植极大地改变了耕作用地生境质量低的情况。第一产业结构由传统农业升级为以水果生产为主的高原特色农业,极大缓解耕地对区域生境质量的影响程度。如宾川县江股地区,将耕地转为以种植提子、桃子等水果为主。(3)研究区一般等级区域面积减小且部分转化为较差及以下等级,其面积由2010年的0.389 km2减少为2018年的0.064 km2,减少83.672%。

3.2 生境质量等级转移分析

3.2.1生境质量等级空间变化

由图3可知,1980—2018年研究区生境质量等级转为优等的区域以良转为优等为主,其面积为561.746 km2,主要分布在大理州边缘地带,尤以云龙县西北部和西南部、祥云县东南部、宾川县东北部、鹤庆县南部和北部、洱源县中部以及剑川县中部最为集中;一般级转为优等的区域主要分布在南涧县西南部;较差级转为优等的区域主要分布在永平县与云龙县交界地区以及洱源县中北部地区。生境质量等级转为良等级的区域以优等转为良等级为主,其面积为501.999 km2,主要分布在大理州主要河流或坝子边缘的山地,尤以祥云坝围绕的山地、大理市南端、宾川县西北部、剑川县黑惠河附近山地和云龙县旧州镇澜沧江河谷附近山地为主,这说明人类活动已从坝区及河谷地区向周围低海拔山地扩张;一般级转为良等级区域面积为319.121 km2,集中分布在大理州边缘地区、云龙县西部民建乡、永平县西南部、南涧县西南部、弥渡县南部和鹤庆县东北部。良等级转为较差等级的区域面积为277.400 km2,主要分布在云龙县东部、永平县中东部、鹤庆县中东部和洱源县中部地区。

3.2.2生境质量等级转移分析

(1)由表3可知,1980年生境质量为优等级区域有0.054%和1.036%的面积分别转为差和较差等级,有0.121%和4.838%的面积分别转为一般和良好等级,有93.951%的面积仍以优等级作为区域主体空间存在。由优等级转为差和较差等级的区域主要分布在洱源县茈碧湖镇,这是由于城市用地扩张引起。

表3 1980—2018年大理州生境质量等级面积占比变化转移矩阵

(2)1980年生境质量为良好等级区域有0.376%和2.286%的面积分别转为差和较差等级,0.216%和4.631%的面积分别转为一般和优等级,有92.491%的面积仍以良好等级作为区域主体空间存在。由良好等级转化为差和较差等级主要是由于公路修建及新区开发,尤其是凤仪镇和海东地区工业区的新建。

(3)1980年生境质量为较差等级区域有3.298%的面积转为差等级,有6.526%和3.039%的面积分别转为良好和优等级,有87.012%的面积仍以较差等级作为区域主体空间存在。由较差转为差等级的区域主要分布于县城所在乡镇附近、大理镇、凤仪镇和海东镇,主要是由于城市扩张引起的生境质量降低。由较差转为良好和优等级区域主要分布在远离县城和乡镇的山地,这是由于大理州长期开展的退耕还林、耕地用地结构变化和扶贫异地搬迁等工作,修复了区域生态环境,使得生境质量提高。

(4)1980年生境质量为差等级区域有15.428%的面积转为较差等级,有1.534%和1.483%的面积分别转为良好和优等级,有81.538%的面积仍以差等级作为区域主体空间存在。由差转为较差等级的区域主要分布在弥渡坝、祥云坝、大理坝、宾川坝、洱源坝和鹤庆坝内交通线路沿线附近,这是由于这些地区土地利用类型由耕地转为果园或苗圃用地,格局生境质量有所改善。

4 结论

分析山地生境质量时空特征及其空间变化规律对山地耕地保护、城镇高效绿色发展具有重要意义,对以坝区作为人类经济活动主要地域空间载体的民族地区城乡融合发展更具现实意义。采用生境质量模型及生境质量变化模型剖析大理州生境质量演化,得出以下结论:

(1)1980—2018年大理州生境质量指数整体在0.730附近波动,整体处于良好等级,生态系统稳定性较强,对来自自然和人类活动的干扰抵御能力较强,生境质量明显向良好及优等级方向演进。

(2)1980—2018年,由于小范围城镇化推进和旅游基础设施新建,大理州局部地区生境质量呈恶化趋势。整体上,研究区生境质量由较高等级降为较低等级的区域面积很小,且呈零星分布,对研究区整体生境质量影响不明显。

(3)自1980年以来,大理州边缘地区生境质量明显提高,整体向优等级方向演进,这些区域也集中分布在山地上。而大理州坝子已有城镇附近以及坝子和河流边缘低缓山地区域生境质量明显下降,需在这些区域开展生态修复工程。