移动互联网环境下村民的社会参与及主体性建构研究

——以中国西部L村抖音使用为例

2021-03-25舒洪磊

舒洪磊,陈 玥

(贵州大学文学与传媒学院,贵州贵阳550025)

一、研究背景

随着互联网市场的不断下沉与渗透,数字化交往空间在乡村得以延伸与扩展,乡村与现代性之间的文化隔离状态正在被改变。以手机为代表的数字媒体时代的到来,打破了以城市为叙事主体的话语传播模式,同时也在一定程度上弥合了城市与农村的二元区隔状态。由于技术赋权,视频生产与传播的技术门槛降低,原来仅仅由大众媒体单向生产和传输影像世界的单一模式逐渐被打破,短视频已经成为人们日常表达的重要形式。[1]随着城乡网络基础设施的逐渐完善,乡土资源为短视频生产与传播提供了另一片天地,其中一些关于乡村的内容勾起了城市用户对乡土记忆的眷恋,对美好田园生活的向往。这是脱离实体物理空间与现实生活场景的成功美学事件,对乡村真实具体的社会关系有所“隐没”,并且对乡村形象的自我重塑起着重要作用。然而,普通乡民生活那些并无深度美学的视频内容,与个人境遇、自我情感抒发、媒介体验的改变、交往方式的不同以及社会关系的变化等密切相关。年轻人的离去导致乡村社区的老龄化趋势日益明显,中老年群体已经成为乡村人口的主体部分,他们参与短视频拍摄与观看,一方面是为了获取更多的精神文化生活体验,另一方面,他们用短视频建立起了新的线上交往空间,同时互联网也正改变着他们与世界的连接方式。

二、关于乡村传播、主体性与文化主体性研究的文献梳理

在人们以往的思维定式中,乡村往往与隔绝、慢节奏等“前现代”社会状态相联系,而“数字化”总是和链接、全球流动与快节奏等“后现代”状况相勾连。然而,这两个从传统农耕社会到后现代信息社会线性历史观中看似“风马牛不相及”的概念,在21世纪的中国奇妙地、历史性地结合在了一起。[2]随着互联网对个体社会关系的逐渐渗透,也让我们重新思考受众主体性的问题,网络受众主体性的发展有利于建立积极健康的媒介生态,同时也对网络道德教育提出了新的挑战,对现代民主制度的发展起到了一定的促进作用。[3]一些学者开始注意到新的传播形式给传统文化重焕生机带来了新的可能。刘楠、周小普认为:在农村互联网普及和农村网民增长的背景下,农民在自我主体表达、新“身体叙事”、商业逻辑“异化”之间博弈和调适,发挥农民的文化主体性,挖掘乡村内生力,有利于乡村文化传播新生态的建构。[4]在媒体融合趋势下,尚处于初级阶段的乡村旅游短视频必须充分发挥各种媒介形态的优势,进行整合传播,通过拓展信息覆盖实现最佳传播效果,一方面要将优质短视频内容借助传统媒体如电视、广播、报纸进行二次宣传,另一方面要集中力量全面拥抱新媒体,建立族群式传播渠道,让乡村旅游品牌在微信、微博等新媒体渠道获得集中式的曝光。[5]目前学界对乡村传播的研究都源于两种研究范式——发展传播学和人类学研究的乡村传播学研究范式。其中,发展传播学遵循内在拯救的逻辑,主张让乡村接触和使用现代媒介,从而解决乡村发展问题,使乡村实现现代化;乡村传播学则是在向人类学寻求借鉴的同时,一方面强化了传播学的乡土情怀,另一方面又借鉴了人类学“他者化”这一根深蒂固的弊端,所以乡村传播必须对人类学范式进行超越。[6]

主体是一个与文化权力相关的学术术语。福柯认为:“主体有两层意思:屈从于他人的控制和依赖关系,并通过良心和自知之明依赖他自己的身份。”[7]可见,权力和自由是“主体”中的核心意涵。学界最早探讨农民主体性概念的是赵泉民,他认为:农民主体性是农民作为活动体的一种质的规定性,是在与客体相互作用中得到发展的农民的自觉能动性和创造性的特征。[8]黄琳认为传统农民主体性发展到现代主体性经历了近代起点以前的阶段、以传统为主但有发展可能的阶段、以传统为主而转向现实性阶段、现代主体性为主但仍受传统影响阶段以及现代主体性完全确立等五个阶段。[9]主体性按构成要素可以分为经济主体性、政治主体性、社会主体性、文化主体性等,而目前学界探讨最多的是农民的道德主体性与市场主体性。如田瑞华探讨了农村社会经济发展中的农民道德主体性问题,指出应发挥农民自主性、能动性、创造性的道德主体作用,推动新农村建设。[10]钱莉探讨了农民市场主体性,认为农民市场主体性的确立是农村改革的必然结果,提高农民个人素质是确立农民市场主体性的有效途径。[11]

主体性之于媒介和受众而言,在大众传媒时期的受众主体性已不能和社会化媒体时期同日而语。隋岩、常启云认为,社会化媒体是媒介发展史上最具革命性的变革,它不仅将人们带入一个众声喧哗的群体传播时代,还带来了一种新的社群组织方式,即围绕群体认同所构成的共同体。与传统媒介时代不同,社会化媒体的群体传播促进了个体主体性意识的崛起,导致了话语权力的变迁和传统认同危机,同时也重构了新的以对话代替对抗的群体认同模式。[12]技术赋予个体表达的权力,也让群体在媒介中建构对自己的形象认知,张鸣对互联网女性广告的研究发现,要改变广告中女性形象定位偏颇的问题,必须要从提升媒介的社会道德感、责任感,强化媒介作为信息“把关人”角色的功能作用的同时,还要注重基于媒介与女性发展的互动性,注意提高女性自身的素质。[13]可见,网络不仅促使媒介技术的变迁,也让社会结构和知识观念有重构的可能。吴飞面对互联网发展浪潮,也强调学科建设者的自主性问题,他认为人与技术之间似乎总存在着隐形的较量和张力,面对信息传播技术如此快速地发展,整个新闻传播研究的概念框架、思想观念和知识体系都需要重构,新闻传播学教育和研究的未来方向也应随之调整,而学科教育者应主动反思这些新技术给人类社会带来的影响。[14]

而文化主体性常常与民族传统文化、国家发展、民族振兴等较为宏大的概念联系在一起使用。“文化主体”是生活在社会文化之中的有意识的个体或者个体的自我意识,也可以是社会文化自成其类的社会整体或文化群体,以及在社会文化中文化“权力和话语”的持有者。[15]在乡村中,文化的主体就是村民。对乡村和农民的关注不能只是体制与制度的完善,更要让来自乡村的声音和生活形态以他们自身的方式进行媒介呈现,发挥其主体性意识,使其走上历史的前台。这便是费孝通先生晚年强调的文化自觉,他认为,文化自觉就是文化主体性,即对现代化的“自主的适应”,“文化自觉”指生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,“明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它的发展趋向”,“自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代对文化选择的自主地位”。[16]人是文化的存在物,苗伟认为在文化发展过程中,人类始终处于主体地位,起着主导性的作用。人之文化主体之所以为主体,就在于人之主体存在是“能动的自然存在物”,具有能动性、自觉性和创造性。[17]在国家提出乡村振兴战略以来,学者们意识到乡村振兴离不开文化的主体性,文化遗产和文化景观构成其显性记忆与符号表达,而社会结构和非物质文化遗产则是其隐性基础与活力象征,综合而成文化生态区。保护和振兴文化主体性,需基于文化自觉,处理好“保人”与“保文化”的关系,避免“见物不见人”。[18]

通过这些研究与论述,为我们看待短视频与乡村关系提供了多种视角。但是,目前学界还无人涉足乡村中老年人与短视频相关方面的研究,这也是本文重点探讨的地方。对于乡村中老年人来说,他们接触短视频是否有不同的使用和呈现?短视频对于他们来说被赋予了怎样的功能和意义?新的媒介形态在激发他们的社会参与及文化主体性方面有无更多可能?为此,本文试图对刚接触短视频的乡村中老年人进行探访,对以上问题进行探讨。

三、对乡村中老年短视频用户的形象勾勒

本文以我国西部地区一个刚接通宽带的L村M组为研究对象。该村现有常住人口4087人,茶叶是其主要的经济来源,2019年人均可支配收入12350元,下辖8个村民小组。其中M组共有常住人口850人,中老年人635人,占比74.5%,其余多为学龄儿童。笔者选取居住较近的20户村民进行观察与访谈,这样更有利于观察与分析新媒介在这种以人际传播为主的乡村场域中所发挥的作用。笔者了解到该地常住居民年龄集中在45岁至78岁之间,大多是“生于斯,长于斯”,其中6位有过外出务工的经历。

2019年春节期间,该组基本实现了宽带户户通,告别了以往通过“锅盖”(电视广播卫星信号接收设备)接收外部世界信息的媒介使用方式。他们当中有3位是文盲,11位接受过小学教育,6位接受过中学教育,其中15位的子女在外务工或求学。17位访谈对象主要的任务除了务农还要照顾孙子,他们的生活节奏和模式基本保持着传统农民的生活样态。自从村里通了宽带,基本人手一部智能手机,手机上除了一些惯常通用的软件外,还有让他们感觉与观看电视完全不同体验的手机应用APP——抖音,抖音带给他们不同的媒介体验。这样的媒介体验不仅正在重构他们的关系结构和形态,还激发起他们对新媒介的接触欲望。

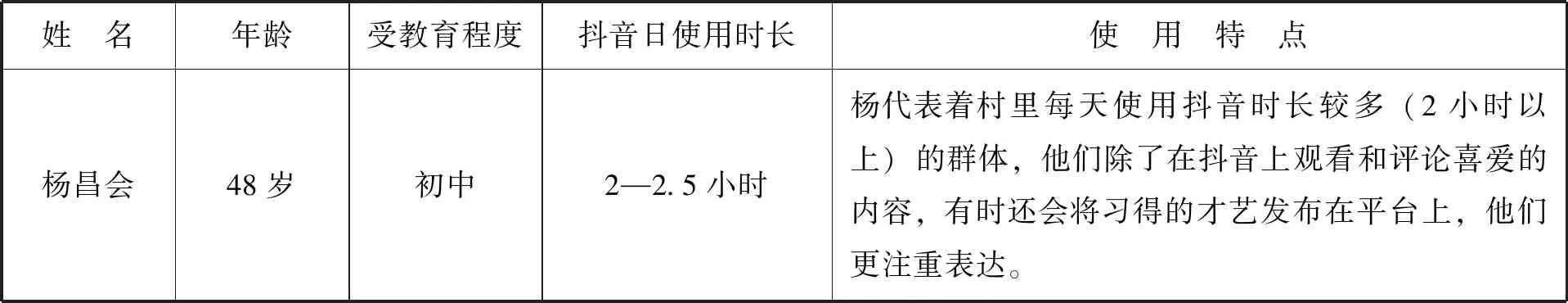

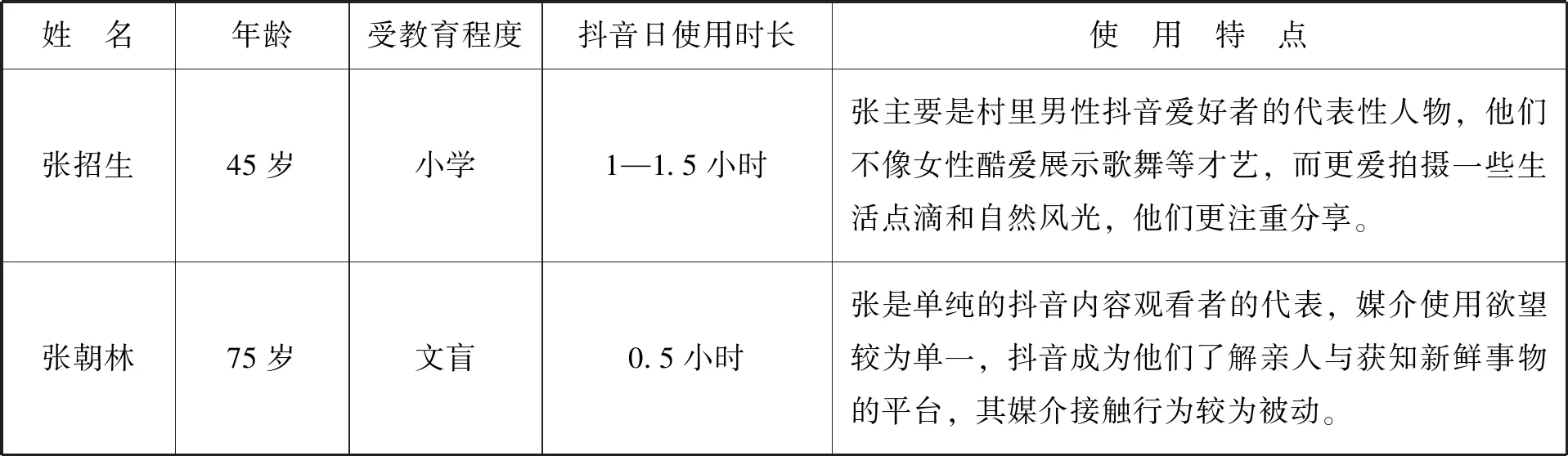

在对这20位短视频用户进行观察和访谈后,笔者将用户分为三个具有代表性的群体,并从中找到三位代表人物(表1),他们代表了乡村中老年短视频用户的大致的使用习惯和类型。

表1 受访者的媒介使用及特点

续表

(一)依然年轻的杨昌会(1)文中人名均为化名,下同。

杨昌会是村里发抖音比较多的一位,村里人都看过她的舞蹈视频,是村里的抖音“红人”,还是村里文化程度比较高的妇女。35岁时她的家庭遭遇变故,后来与老潘相识重组家庭。谈到拍抖音,她的情绪瞬间高涨起来,她第一个视频是几个简单的舞蹈动作,由于经常在抖音上看到城里人伴乐舞蹈,于是自己也跟着视频扭了起来。刚开始还有些难为情,后来点赞评论她视频的人越来越多,收到的赞美让她逐渐找到了自信,村里人有时见面还会请教她跳舞和拍摄技巧。她谈及一次让她难忘的经历:那天穿着新买的淡粉色长裙,在自家的客厅录制新学的舞蹈动作,录制好后配上文字“岁月无情,几经沧桑,好像变回当年模样”,优美的舞蹈配上文字,让她收获了三百多个赞和六十多条评论。其中一条让她备受鼓舞:“优美曼妙舞姿跳出了女人的韵味,定不输当年风采。”这是来自她小学学习较好的同学的评论,她们已有十几年没有相见。这种夸赞的评论让她在抖音里找到了不一样的乐趣,此后每天茶余饭后她都要花近两个小时来观看别人的舞蹈视频和排练自己的舞蹈。

儿子和女儿长大后都不在自己身边,一年只能见一两次,大多数时间都是我和老潘四眼相对的生活。自从村里通了宽带以后,村里人逐渐开始玩抖音了,像我现在算得上是村里的“老玩家”了,偶尔女儿在评论里叫我注意身体,心里还是好过点,儿子不经常主动与我联系,但是前几天还在给我评论,也叫我注意身体,我当时特别感动,我觉得我是对不起他的。(2)笔者访谈资料。

杨昌会总给人阳光朝气的感觉,她很少在别人面前谈起自己的过往和辛酸,她玩抖音也不仅仅是为了找回年轻,找点娱乐,更多时候是想在这个新的平台上找到属于她们这个年纪的肯定与赞美。她现在抖音粉丝已接近3000人,大多数与她素不相识,但她珍惜他们的每一个点赞和评论,她还与云南一位年龄相仿的女人成了线上“闺蜜”,两人经常私下交流舞蹈技巧,觉得精彩的视频还会互相转发。虚拟空间里的友谊让杨昌会收获了感动,让她们的社会交往欲望不再因地区的闭塞而被阻隔。

(二)名扬村外的张招生

张招生是观察和访谈对象中最年轻的一位,刚45岁出头的他是村里最早玩抖音的人,他也是村民小组组长。张招生建了一个村民微信群,平时不管大事小情都在这个群里面通知,没用微信的就在田间地头口头传达一下,偶尔也会在微信群里转发他认为幽默有内涵的抖音短视频。最近有一件让他觉得特别高兴的事:前几天去镇上赶集,集市上一个素未谋面的陌生人突然叫住他说:“我在抖音上看见过你,你拍的抖音挺不错的,我有关注你哦,没想到你也是这里的人。”这让他觉得不可思议,原来自己的抖音视频还是给自己增加了一些“名气”的。翻看他拍摄的视频内容和点赞喜欢的视频内容发现,他拍摄的91个视频当中,有近60个是记录自己农忙生活的点滴,其余部分或是转发幽默励志视频,或是全家出游时拍摄的自然风景视频;在他喜欢的视频列表中,绝大多数是亲朋同乡拍摄的视频,他认为这也是维持友谊及邻里关系的方式之一。

抖音不仅改变了他们平时的娱乐方式,更挑战着他们对外面世界的认知。在谈到抖音推送的内容时,他选择了辩证看待这个“花花世界”,一些短视频确实增长了他们的见闻,但是还有一些视频他对其嗤之以鼻,比如总有一些女人衣着暴露对着屏幕扭动身体,他觉得这是极其低俗的,对社会有不良影响。有一次他的妻子发了一条穿着睡衣唱歌的抖音,他看到后立刻打电话让她删除,他觉得看抖音和拍抖音都要有一定的底线。

我比较喜欢看一些有教育意义的视频,但是有时候打开总会出现一些我觉得比较低俗的视频,而且还获得那么多的点赞,不知道那些人怎么想的,这种视频就不应该发出来。(3)笔者访谈资料。

看到好看的视频他总会把它分享到朋友圈或微信群里,他觉得好的视频应该让更多的人看到。他拍抖音时不爱虚假做作,而是把生活的有趣点滴用视频的方式记录下来,他觉得这就是他的日记。

(三)屏幕前期盼的张朝林

张朝林是本次观察访谈对象中年龄最大的一位,与老伴一起生活在木质结构的老房子里,是村里的精准扶贫对象,左邻右舍有时也会帮他们做一些力所能及的农活。张朝林儿子常年在外打工,有一个5岁的孙女,他现在最牵挂的就是随父母外出的孙女。年初村里安装宽带,本不打算安装的张朝林拗不过儿子的劝说,最终花了400元购买了一年期的宽带使用权。刚开始他对数字电视与智能手机的使用极不熟悉,后来在邻居的多次指导下,才学会了电视转台和拨打电话。邻居还帮老张下载了抖音APP,他在抖音上经常看到儿子发的视频,有时还会看到可爱的孙女,看着两年没见面的孙女,老张两眼泛起了泪花。

以前我和儿子通电话要去村口的张老师家借用他家的座机,后来买了按键手机,勉强学会了拨打电话,但是根本看不到他们,总觉得少点什么。现在有时在抖音上还能看到他们,只要健健康康的就好。(4)笔者访谈资料。

他的关注列表里只有儿子一人,最期待儿子更新视频,有时在上面看到推送的搞笑视频,还会笑不拢嘴,并将搞笑有趣的内容作为与同乡的谈资。他与老伴也想拍两个视频让儿子看看,但是对智能手机操作的不熟悉导致他们一直是抖音里期待的看客。研究者帮助两位老人拍了第一条抖音,在门前大枇杷树下,老两口表情木讷,面对镜头有些许羞涩,最后还是不好意思地笑了。他们希望这个没有文案、没有背景音乐的15秒视频儿子能看到,这是他们一生中的第一个视频影像,却承载着满满的思念。

通过对以上三个较有代表性的抖音用户的观察与访谈,发现他们除了享受新媒体带给他们更有接近性的媒介体验外,还利用这些媒介互动巩固和延伸了自身的社会关系结构。当乡村中的多数个体在抖音中逐渐建立起一个线上社交场域,那么村民就会主动在这一场域中保证自身线上社会关系的“在场”,这也是村民利用新媒体进行社会参与及主体性建构的动因所在。

四、短视频使用带来的村民社会参与度的提高以及乡村文化主体性的建构

(一)短视频使用激发出更加主动的社会参与及主体性建构

社会参与是人参与社会活动的同时提供社会互动关系的介入程度。[19]社会参与也是衡量乡村与现代主流文化契合的程度。随着社会和技术的变迁,乡村社会无法在现代化进程中保持绝对的真空。[20]乡村中的中老年人在很大程度上仍保持着以地缘与血缘为纽带的社会交往关系,他们并不像年轻人在社会参与中拥有多样的媒介接触欲望。他们通过拍抖音短视频不仅与同乡亲朋建立起线上交往空间,还与有共同兴趣爱好的远方“陌生人”建立起共通的意义空间,视频里点赞和评论就是村民在新的场域里所进行的社会互动,对新的社会关系进行自我调适。访谈对象中,有母亲因为抖音而与多年未联系的儿子进行简单的寒暄,母子关系渐渐缓和,短视频成为他们表达情感的方式,在收获欢乐的同时,也给这对母子建立起新的情感连接方式。在他们的视频中,媒介形象与本真的农民形象存在着一定的差距,视频内容与都市语境有些许契合,新的媒介也重构着他们新的媒介接触欲望。面对一直以来受都市主流群体凝视的乡村场域,“农民”从淳朴的“伯伯”形象转变为底层群体的代名词,乡村形象引发了乡村的集体焦虑。戴杨认为“被看见的权利”是基本的人权,而以抖音为代表的短视频平台为人们提供了一个“以自己的方式被看见的权利”[21]。

乡村里的中老年人通过短视频展现他们的活力,在另一个社会空间中展示自身的价值。改革开放以来,乡村里的青年人一批又一批赶赴沿海地区寻求生存和发展机会,留下父母和儿女守着故乡。随着乡村现代化建设的不断推进,各项基础设施的逐步完善,村里的中老年人有了更多打发闲暇时光的娱乐方式,他们也开始接触社交媒体以寻求与年轻人新的情感连接方式,他们通过镜头在新的场域中展现着主体性建构。

笔者研究的这群乡村中老年村民中,6人有外出务工的经历,其余大部分村民一辈子都生活在村庄里,他们的社会关系很难突破地缘限制,与在外务工的儿女只是偶尔电话联系。他们希望跨越因年龄界限带来的种种交往壁垒,以新的形象与年轻人建立起新的对话空间。一位访谈对象的女儿对笔者说:“母亲有时候穿着我的衣服拍抖音,还让我和她一起拍,拍好后让我转发她的短视频,有时候感觉她比我还年轻。”他们在短视频里抒发着对年轻岁月的追忆与眷念,而不是希望社会将他们放到“固定的、已成成规的角色”[22]中去,他们运用短视频与乡村的闭塞做抗争,用镜头实现自身的主体性建构。

一方面,他们利用抖音在相同年龄层用户中通过自身的兴趣爱好凸显自己的个性,讲述自己的故事,使他们线上线下的交往关系得以叠加与融合,抖音为他们提供了展示自我的个体性建构平台。另一方面,中老年人在利用抖音进行群体的主体性建构的同时,也在促进乡村形象的主体性建构,他们挑选具有一定美感的拍摄地点,身着干净整洁的服饰,模仿着城市群体的媒介内容生产,种种场景与人物特点正在消解城市群体对乡村固有的认知结构。总之,比起传统媒体时代的他者叙事模式,数字媒体时代让不同生活空间与不同阶层的个体能自我建构媒介话语,让每个群体的媒介形象更加多元。融合了多元文化的抖音或许在消解社会二元对立关系上拥有更多的可能性。互联网如今正在朝着万物互联的方向发展,然而,最动人的还是那充满温度的关于人的故事。抖音的初衷是“美好”,我想这应该是所有互联网从业者和用户的价值取向——人与技术的结合才能创造人类命运的美好。

(二)短视频平台展现的乡村文化主体性

交互式的新媒介在一定程度上也给予了他们为本土文化代言的权力,这是政治赋权、经济赋权之后的能促进乡村中人的现代化发展的文化赋权,媒介上的乡土文化景观不再是以他者视角叙事与感知的“阳春白雪”。如今乡村村民利用短视频这种新媒介呈现个体对本土文化的实践,更能让观看者体会乡土文化中“见人见物见生活”的真实一面。笔者在一位研究对象的抖音视频中看到大量关于她81岁母亲采茶、制茶、烘茶等展现本土传统文化的视频内容,视频中的老母亲凭她自身的记忆还原过去手工制茶的工艺步骤。可见,乡土的个人记忆和本土文化在与短视频“相遇”时,技术变成了留存乡村记忆的手段,这些记忆将时代背景、个人境遇与本土文化杂糅在一起,催生出新的文化景观;同时也展现出个体对技术的自我适应与革新。在笔者调查访谈期间,正值该村举办首届农民丰收节,活动期间,村委会管理人员发动村民利用社交软件与短视频应用为活动做宣传,据该村村委会副主任介绍,在为期10天的活动中共吸引游客超10万人次。笔者在现场看到,不少游客会打开抖音对展演的传统技艺进行拍摄,这在一定程度上也增加了活动的曝光度。此次活动的成功举办不仅得益于新媒体对乡村的赋权,还有政府在激发村民对传统文化关注方面的赋能,村民利用抖音将自己平时知而不熟的传统技艺“搬”到线上,既促进了自我与视频观看者对本土传统文化的认知,也使这种线上社会关系释放出新的能量。这需要媒介满足村民以血缘和地缘关系为主的社交需求,这也是激发村民接受数字新媒介能动性的重要前提。实现乡村文化主体性的前提是对本土文化的“自知”,之后才能谈适应与革新。诚然,要想让文化走近人心,不仅需要技术的赋权与制度的赋能,还需要让人的线上媒介体验与社交欲望得到双重满足,才能让文化以较为本真的形态走近媒介,走向世界。

过去的中国乡土社会,本土传统文化的传承活力主要是靠亲属或熟人的社会关系供养,这样的社会结构是乡土社会文化主体性得以延续的载体,这种社会结构的核心要素就是费孝通先生所言的“亲属制度”[16](387-388)。随着现代化浪潮席卷乡村,政府将乡村振兴提上重要议事日程,在这过程中,乡村面对不同于传统生活观念的现代性元素,也会在亘古不变的传统中形塑着适应时代的生活方式与文化传承路径。在笔者探访的研究对象中,有两位研究对象将祖辈流传下来的农事谚语编成顺口的歌谣呈现在抖音上。如遇季节变化时唱起:“五月南风满大水,六月南风河也枯;小暑南风十八朝,晒得南山草也焦。”遇天气变化时便会唱起:“云随风头跑,云跑东,雨落空;云跑西,披雨衣;云跑南,雨成团;云跑北,好晒谷。”配上具有民歌特色的背景音乐,这些农事谚语不仅滋养着他们生活着的这片土地,也同样为数字媒介内容生产提供了另一种文化底色。数字媒介为他们提供了一种文化再造的动机与平台,他们将这些原本乡村中口口相传的“文化碎片”,经过自身的“加工”使其以另一种方式传承,充满乡村特色的视频内容也会引起城市群体中拥有乡土文化基因用户的怀念与反馈,村民在这种“线上激励”下也增加了其进行再创造的能动性。

联想到乡村一直以来被生产、被改造、被表征、被言说的历史宿命,乡村短视频的出现意味着深刻的空间生产问题。[23]短视频激发了村民进行媒介内容生产的主体意识,让他们成为更为主动的文化实践者。只有让媒介融入他们的生活,利用媒介进行自我发声,才能让他们主动自我记录并参与到文化实践以及文化传承中来,让传统文化不再只是作为传统媒介中存在的历史底片。短视频让传统文化以更加鲜活的姿态示人,让其成为屏幕中与生活里仍在延续的生活切片。费孝通先生主张文化发展的方向应该是“中和位育”[24],即文化主体应在道德层面上发展自我、减少冲突、增进理解、促进交流,这不仅适用于今天的世界舞台,也适用于快速发展的城乡之间,文化主体性就是“中与西、古与今、城与乡、同化与异化”二元关系中的根脉与灵魂。虽然乡村的“出场”方式仍然会受到主流话语与技术操控的影响,但是浸润着乡村文化的媒介内容仍能在以城市主流群体作为主要消费者的媒介空间中寻得一方天地,逆向“哺育”城市主流群体对乡村文化的需求。抖音总裁张楠对抖音怀揣的期望是让抖音成为未来观察现在这个时代表达的载体,承载时代情绪的全民媒介。笔者认为,以短视频为代表的数字媒介或能成为记录乡村记忆的“乡村脑”,人们以主动、本真的态度记录生活,数字媒介便成为文化传承、演变、发掘的重要载体。