烽火恋情

2021-03-24方全林

1991年10月的一天,临近下班了,办公桌上电话铃却响了,是老部长沈亚威打来的:“方全林,你明天到上海来一趟,我有事找你。”我说:“沈部长,事情急吗?”他说:“你来吧!来了就知道了。”老部长既然这么说,那一定是有事。我忙说:“好的,我明天去上海。”

翌日,我到上海已是中午时分。敲开了沈部长的家门,给我开门的正是沈部长。见到他的那一刻,我惊得不知所措。沈部长像是刚从战场上下来的伤员。我进屋在书房坐下,这时沈部长爱人郭卓也进来了,我忙问:“沈部长,你这是怎么了?”沈部长瞥了一眼郭卓说:“这都是她抓的。”郭卓瞪着老伴说:“你这个老不死的,就是该打、该抓。”说着说着就哽咽了:“小方,你这个老部长,真不是东西,这么大年纪了,还在外面花……”沈部长铁青着脸在一旁冷冷地说:“方全林,我叫你来,是要你给我做主,我要离婚。”郭卓一听,跳起来:“你想离婚,没门,没那么便宜的事!”

在我印象中,郭卓是一位优雅的知识女性,这次完全变样了,粗声大嗓。沈部长与郭卓在我面前,你一言,我一语,互不相让,我看这架势就劝说:“沈部长,郭阿姨,你们这样讲话,我没法听明白,你们看这样好不好,你们俩先分开,一个一个跟我说。”

沈部长开始给我讲那遥远的往事。

1938年,抗日战争爆发不久,18岁的沈亚威从浙江南浔来到皖南,参加新四军。因他是文艺青年,就编入了新四军战地服务团,在训练班学习。训练班有一个叫阿珍的姑娘,比沈亚威小两岁,正是二八年龄,长得清纯秀丽,正值锦瑟年华的他俩一见钟情。当时因不准学员谈恋爱,他们都没有向对方表达,只能私下悄悄地说几句爱慕的话,更多的是眉目传情。半年的训练很快就结束了,在结束前的一天晚上,两人偷偷地相约在村庄的一棵老香樟树下。月光皎洁,树影婆娑,两人依偎在一起相约终身,海枯石烂不变心。几十年来,沈亚威一直记得那次相约的感觉,那种触电的感觉伴随他终身。

训练班结束后,沈亚威被新四军江南指挥部战地服务团抽调做民运工作,阿珍随先遣队东进抗日,两人各奔东西。

沈亚威随新四军江南指挥部到处打游击做民运,后又随部队参加了黄桥决战。战争年代,部队飘忽不定,他俩没有办法通信联络。直到1940年的秋天,在一片金黄色中他俩终于见面了。

沈亚威所在的部队与阿珍所在部队在皖南一个村庄会合了,他俩随部队会合也重逢了。当天晚上,两人相约村头。多少个日夜思念,这晚终于相见,两人激动不已,互相倾诉相思之情。沈亚威此时已是小有名气的作曲家了,他向阿珍说:这两年我每时每刻都在想念你啊。阿珍听闻喜极而泣,捶着沈亚威的胸说:这两年我担心死了,我不知道你的生死,只要有机会,我就会打听你的消息。这个夜晚,村头的月亮又明又亮,看着月光下的阿珍,沈亚威觉得再也不能离开阿珍了,遂向阿珍提出两人结婚,再也不分离。阿珍非常赞同他的想法。

第二天,沈亚威就向所在部队递交了结婚申请报告。很快领导找他谈话:“新四军有规定,抗战期间,结婚须“二五八团”,即男方须25岁,有8年军龄,团级干部,符合一条可批准结婚,你不符合以上3个条件中的任何一条,你今年才20岁,参军才两年,所以组织上不能批准结婚。”结果让沈亚威和阿珍非常失望。两人再次相约,相互等待,非你不娶非他不嫁。

相逢是短暂的。很快,两人所在部队接到军令奔赴不同的战场,这一对恋人也随各自部队奔赴远方。

风度翩翩才华横溢的沈亚威是许多新四军女兵倾慕追求的对象,可他心无旁骛,不为所动,他心里只有清纯美丽的阿珍。他把对阿珍的爱深藏在心底,倾吐于笔端,化作优美的旋律、动听的歌曲。如有一点可能,他就向人打听阿珍的消息。但是战火纷飞,音讯阻隔,他得不到阿珍的任何消息,只有默默地等待和无尽的想念。

1945年夏天,抗战胜利,沈亚威和一师战地服务团带着《甲申记》到新四军总部所在地演出。也许是上天的眷念,阿珍所在部队上演历史剧《李闯王》,而剧中的主角陈圆圆就是阿珍饰演,他们也到军部所在地演出。一对恋人又重逢了,两人拥抱在一起,喜极而泣。沈亚威捧起阿珍的脸,久久地看着,几年不见,阿珍更加漂亮了。沈亚威向阿珍倾诉相思之情:“几年苦等,终于见到了,现在我们参军已快八年,符合新四军结婚的规定,我们终于可以结婚了,永远不再分开。” 闻此言,阿珍的脸色刹那间变了,沈亚威的心一下子悬了起来,忙问:“怎么了?”阿珍蹲在地上,掩面而泣,久久地说不出话。沈亚威慌了,忙安慰说:“有什么事,你直说好了,没关系。”慢慢地阿珍站起来,擦擦脸上的泪水说:“亚威,对不起,我已经结婚了。”聞言,沈亚威如五雷轰顶。“这怎么可能,我们不是说好的吗?互相等待,你怎么?”阿珍说:“结婚就是几个月前的事,这几年我一直是等你的,也有人追求我,我都拒绝了,我心里只有你。但是一年前,部队领导找我谈话,给我介绍部队一个主力团团长,说他30岁了,还未结婚,他看上我,非要和我好。我不同意,但部队政委说,这是组织决定,现在是战争时期,一切个人利益,包括感情都必须服从战争和部队需要。我想不通,默默地抗拒,部队领导包括剧团领导动员我,周边的好友劝我,说这个团长不错,他出身于皖南一个开明绅士家庭,家境富裕,是个大学生,投笔从戎,参加了新四军,人也长得英俊,在主力部队任团长,很有指挥才能,因为挑剔,30岁了尚未婚娶,他看上你,是你们的缘分。我对他们说,不管他有多优秀,我都不嫁,因为我心里有人了。女友们问我,心里人是谁。我告诉她们,是沈亚威。我们早就相识了,并且相互有誓约的。女友们听说是沈亚威,都笑了,说你找了一个大作曲家啊!他现在在哪儿?你知道他的情况吗?他那么有才华,写了那么多好歌曲,身边又有好多漂亮的小姑娘,你知道他一直在守着你吗?搞文艺的人都是靠不住的。女友们这样劝我,而我不知道你究竟是不是和别人好了,这几年,你成了新四军和根据地的名人,我感到自己有点配不上你了。再加上部队领导一再地以组织的名义要求我,我心一软,在几个月前就和这个团长结婚了。”阿珍断断续续地说着,说着说着又忍不住地哭了起来。沈亚威听着,心里非常难过,这些年,他苦等着阿珍,想不到见了面,她却成了别人的新娘。但他看到阿珍泪如梨花的模样,心中不忍,坚毅地说:“结婚又怎样?你们是组织上的拉郎配,我们是真心相爱,结婚可以离婚,你离婚我仍可以和你好。”阿珍闻听此言,止住哭,抬起头望着沈亚威,低声说:“亚威,谢谢你。但现在已经晚了,我已有身孕了。”沈亚威说:“没关系,你离婚,我就娶你。”阿珍一听扑进沈亚威怀里,动情地说:“你真好,我当然是爱你的,你有这样决心,那我将肚子里的孩子打掉,离婚和你好。”沈亚威说:“孩子是无辜的,不要打掉,就是有了孩子,我也可以和你好,就当这个孩子是我们的孩子。”阿珍感动极了,抱着沈亚威哭得昏天黑地。

第二天,阿珍找剧团领导,递交了离婚申请。领导一看就火了:你是瞎胡闹,结婚是儿戏吗?结婚几个月就要离婚,这怎么可能?阿珍向领导汇报了和沈亚威的事,领导一听,说这更不可能了,你们文艺青年就是浪漫,你考虑过后果吗?你和一个主力团团长离婚,带着他的孩子,和一个作曲家结婚,这对主力团团长是多大的打击?你负得起这个责任吗?阿珍单位领导非但不准,反而将阿珍一顿批评。剧团女同伴都劝阿珍:“生米都煮成熟饭了,后悔也来不及了。”大家轮番做阿珍工作。阿珍无奈,后悔抗战胜利晚了几个月,能早点和沈亚威重逢就好了。

剧团领导怕阿珍出事,派人看着阿珍不准她与沈亚威见面。这边沈亚威心急如焚,不知阿珍与领导谈得怎么样,就找上门,找了阿珍所在剧团领导。领导对沈亚威说:“阿珍离婚是不可能的事,组织上不会批准的,也不允许。”并开导沈亚威说:“你这么年轻,又这么有才华,天涯何处无芳草,又何必缠着一个阿珍呢?”沈亚威非常沮丧,他想约阿珍见面,又见不着,心如刀绞般痛苦难过。

欢庆胜利的盛典很快就过完了,到新四军总部庆祝的各部队剧团也重返原部队驻地,沈亚威与阿珍又分别了,这次分别是彻底告别青年时代的爱情和恋人。

1949年5月,部队解放上海,沈亚威随陈毅司令员进了上海。在老战友的牵线下,他与上海文管会年轻的女干部郭卓相识恋爱了。郭卓是北京大学进步女学生,向往革命,参军南下,随部队进驻上海,关键是和阿珍有几分相像。在新中国诞生的欢呼声中,沈亚威和郭卓结婚了。婚后,郭卓在上海从事文学写作和编辑工作。沈亚威随部队进驻南京,两人分居在上海、南京两地。有了一个儿子与一个女儿。

再说阿珍。全国解放不久,她和丈夫转业到南京。她从报纸上看到沈亚威的动态,心中卷起涟漪。阿珍仍在深深地爱着沈亚威,有时悄悄地乘车到卫岗,到前线歌舞团驻地,在沈亚威住的宿舍外,静静地站在郁郁葱葱的松树下,深情地注视着沈亚威在灯下晃动的身影,心里搅动着说不出的感情。

沈亚威当然不知道这一切。他也没有忘记阿珍,有一天,事情发生了。战友聚会时,老战友对他说,在南京的一个菜场看见一个模样长得像阿珍的人,正在卖菜。沈亚威一听阿珍在南京,多年深藏在心灵深处的感情翻动了起来。他想要找阿珍,看看她现在怎么样了。于是,他借了一辆自行车,骑车到南京各个菜场里去找阿珍,他找了一个又一个菜场,都没找到阿珍。他很失望,以为老战友认错了人。

其实,阿珍真的是在菜场卖过菜。阿珍转业到南京蔬菜公司当了党委副书记,这次是下基层劳动被战友发现的。

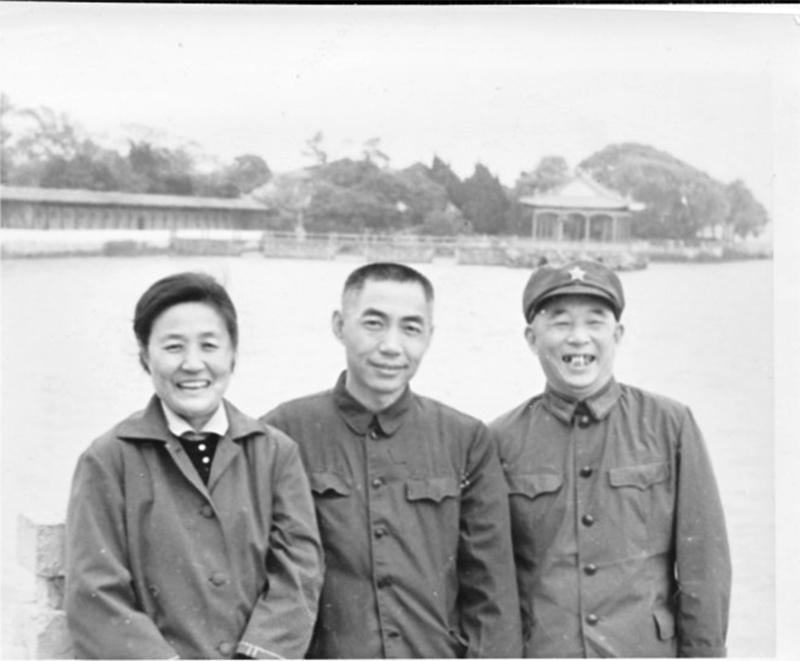

1987年春天,沈亚威在皖南泾县举办的新四军战地服务团老战士联谊会上,竟然见到了阿珍。两人心里顿时涌动着难以表述的重逢喜悦之情。沈亚威这才知道,阿珍的女儿在澳洲工作,丈夫因癌症刚刚去世,如今她孤独一人在南京生活。

沈亚威离休后把家也安在了南京,所以,从泾县老战友聚会上回来,沈亚威担心阿珍的生活,默默在关心着她。

1990年秋天,沈亚威70岁生日前夕,老伴郭卓来到南京。当她打开沈亚威的家门时,立刻被眼前的一切惊呆了,只见家中的墙壁上,床头上都挂着阿珍的照片,拉开抽屉也是一叠叠沈亚威与阿珍外出游览的照片,还有阿珍给他写的信件。郭卓气坏了,多年来的委屈愤懑涌上心头。她下楼让人通知沈亚威回家,此时沈亚威正在何仿家,与何仿等人谈音乐创作,一听郭卓突然到了南京,知道坏事了,赶忙回家。刚关上房门,郭卓就扑上来……

沈亚威心里感到惭愧,面对郭卓打骂,不敢吭声。闹到最后,郭卓要沈亚威向她认错,今后不再和阿珍来往了。郭卓找了纸笔,写了三条契约:一、沈亚威立即申请搬回上海干休所居住,不在南京居住;二、今后保证不和阿珍来往;三、今后沈亚威离休金等钱款交由郭卓保管,统一使用。沈亚威无奈签了字,这样一场风波才算平息下去。

1990年底,沈亚威搬到上海居住。

人虽到了上海,他心里仍然想念着南京的阿珍。

1991年秋天,终于有个机会,军区前线歌舞团老团长何仿,还有作曲家龙飞、张慕鲁等人邀请他到南京,一起参加江苏农垦局举办的采风笔会活动。他向郭卓请假,郭卓不放心他,要求陪着一起去,何仿答应了。沈亚威和郭卓一起乘火车到南京,被安顿住在南京农垦局逸仙桥附近的宾馆里。

这天凌晨,沈亚威醒来,窗外晨曦初露,他躺在床上心里踌躇不定,他很想去看看阿珍,又怕郭卓知道。但如果今天不去看以后就没机会了,他看看身边的郭卓,睡得正香。沈亚威想,按往常惯例,郭卓一般在6点多钟醒来,他看看表,是早上5点,正好赶早上第一班公共汽车去看阿珍,看一眼就回来。于是,他蹑手蹑脚地起床,赶往公共汽车站,来到阿珍家。 “哪位?”“沈亚威!”阿珍开门,顿时泪目。

这边郭卓在宾馆房间熟睡,按往常她6点多醒来,但这天她似乎有感应,不到6点就醒了,醒后往旁边一摸,沈亚威不在,她立刻想到,沈亚威是到阿珍家去了。她越想越气,迅速穿衣出门,赶往阿珍家。可以想到的是又爆发了一场家庭战争。沈亚威被郭卓追赶到了何仿家,何仿又将龙飞请了来。何仿、龙飞与郭卓也是几十年朋友,劝她不要激动,有话慢慢说。郭卓止不住满腹的心酸,一个劲地数落责骂。何仿、龙飞劝解说:“沈部长与阿珍是老战友,就算过去谈过恋爱,现在到家中去看看她也不为过,这没有什么,不要想得那么严重……”经过一番劝解,郭卓情绪慢慢平复下来,何仿、龙飞招待他们一起吃了早饭。在这种情况下,沈亚威不可能再参加采风笔会,何仿、龙飞将沈亚威、郭卓送上火车,让他们返回上海。

回到上海的家后,忍耐已久的郭卓又爆发了……郭卓说:“这事没完,要向组织说清楚。”沈亚威说:“行,那就叫方全林来,看他怎么说。”于是,就有了此文开头的一幕。

我听了两人激动冗长的叙述,说实话,我并没有感到此事有什么丑陋或难堪,相反,我听着听着,心里涌动着一种莫名的感动。沈亚威、阿珍和郭卓的命运,这是特殊的历史所造成的悲剧。沈亚威和郭卓其实都没有什么过错,他们都是非常值得尊敬和同情的人。我从心底里很敬佩沈亚威,我觉得他真的很了不起,那么纯情、那么坚贞、那么专一,时光、岁月都没有侵蚀、改变他对阿珍的感情。几十年了,他始终如一地爱着阿珍,阿珍是他的向往,是他心中的痛,只要和阿珍在一起,他就感到由衷地幸福、快乐、甜蜜,到老了,他都怀着这样一种深深的恋情。失去了阿珍,他痛苦、难过、只能在他钟爱的音乐创作中寻求寄托。沈亚威的叙述,让我突然明白了,为什么他几十年不回上海,他宁可长期与郭卓分居留在南京,因为南京有他的音乐创作老搭档,与他们在一起可以排遣内心深处对阿珍的眷念以及失去恋人的痛楚。郭卓也是值得尊敬和同情的,当年的她,北大学生、青春貌美、才情斐然、卓尔不群,不乏追求者,但她倾慕沈亚威一表人才,与沈亚威结合,没想到沈亚威内心深处并不爱她。两人夫妻相处几十年可心始终没在一起,她饱经孤独之苦。她是个作家,但她根本没精力、没心思写作,她的心都放在两个孩子的成长上了。到老了,沈亚威心思还在别的女人身上,她的怨和恨,她泼妇般的哭骂,是她内心绝望的哀嚎,是她对爱的极度失望啊!

聽了两位老前辈、老夫妻的陈述,我觉得我很难调解他们的矛盾,几十年的心灵伤痛不是能用语言抚平的。说心里话,我既敬佩又同情沈亚威,认为最合适最符合人性的办法,是遂了沈亚威的心愿:离婚。尽管这对郭卓很残忍,但如果沈亚威与阿珍好,他们一对相恋相爱几十年,到老了两人如愿在一起,可以弥补一辈子的遗憾,两人可以享受幸福快乐的晚年。可我知道,沈亚威嘴里说离婚,实际上他很难做到这一点,他很顾及自己的身份和面子,他下不了这个决心的。看到沈亚威这个态度,我劝他好好陪陪郭卓阿姨,在一起生活。郭卓听了,频频点头,沈亚威也说不出什么话来。我又劝郭卓说:“郭阿姨,你是我非常尊敬的长辈,你这么多年真的辛苦了,真的不容易。但你也要体谅沈部长,年轻时的感情是忘不掉的,他和阿珍是老战友、老同事,他们现在有些接触交往也是正常的,你要给沈部长一点空间,一点自由,他都那么大年纪了,他和阿珍有点交往又能怎么样呢?他已经给你承诺了,他不会离开这个家,他会对你负责任,你要理解他、体谅他,给他一点自由空间。好吗?”

这时,天色已晚,已是吃晚饭的时间了,我请沈亚威和郭卓到附近的静安宾馆一起用餐。回南京后,我立刻找到创作室青年诗人葛逊,让他到军区上海文化器材供应站领一笔钱,陪沈部长、郭卓到他们感兴趣的地方走一圈,负责陪同照料,沿途可创作些歌词与沈部长一起进行音乐创作,吃住行等费用实报实销。葛逊高兴地领命而去。然后我又找了创作室老同志、剧作家俞观潮(原前线话剧团团长),他很小就参加了新四军,认识阿珍。我与他商量怎么做阿珍的工作。我俩都认为,沈亚威既然无法离婚与阿珍在一起,这样拖着阿珍,对阿珍也不公平,阿珍孑然一身在南京会想念沈亚威的,而沈亚威是个多愁善感的人,也会非常牵挂阿珍,两人说不定又会闹出什么事来。不如劝阿珍到澳大利亚女儿家,和女儿在一起,感情有所寄托,生活又有人照料,俞观潮表示他去做做阿珍工作。

过了几天,俞观潮打电话给我说:阿珍同意去澳洲,她已经和女儿联系过了,会与女儿住在一起,她已定好去澳洲的机票……

(注:本文有删节)(本专辑责任编辑 孙月红)