新时代广州市耕地多功能评价及时空演变分析

2021-03-23唐春云臧俊梅

唐春云,臧俊梅

(华南理工大学公共管理学院,广州 510640)

城乡融合发展是城乡价值重塑的过程,其本质是通过城乡互动互补实现城乡地域功能的整体优化[1]。目前我国已进入以提升城市化质量、促进城乡融合发展为特征的新时代[2]。而耕地作为人类依存度最高的复合生态系统[3],具有多重功能[4-6]。2018 年中央一号文件提出大力开发农业多种功能,建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区等,这表明耕地多功能利用成为提升农业发展质量、促进城乡融合发展的重要途径。2019年4月,《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》强调以城乡融合发展推进城市生态文明建设。2020年4月,《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》要求加快推进城乡融合发展,促进城乡生产要素双向自由流动和公共资源合理配置。如何实现耕地多功能利用以促进城乡融合发展值得研究与思考。

随着城乡融合发展,传统农业生产功能不断扩展,以耕地单一形态利用为核心的模式已难以适应日渐多元化的需求,而基于耕地多功能角度探讨新型耕地利用策略已受到国内外学者的关注[7-8]。国外学者对农业多功能[9-10]、耕地多功能类型转化过程以及功能之间的相互作用[11-12]已有报道。国内耕地多功能研究主要立足于耕地多功能的内涵[13]、指标体系构建及评价[14-15]、耕地利用功能转型[16]、多功能演变及协调性[17]、耕地多功能权衡/协同分析[18]、空间差异和影响因素[19-20]等方面。研究方法上,杨雪等[21]运用改进的灰色T 关联度法分析了北京市耕地各功能之间的关联性;马才学等[22]采用全排列多边形图示指标法,从耕地多功能的综合强度和协调度两方面评价了湖北省耕地利用多功能情况;朱庆莹等[23]则运用Spearman秩相关和空间自相关方法,对湖北省耕地多功能权衡与协同的时空格局及变化规律进行了分析。上述研究为本研究提供了参考和借鉴,但这些研究对区域内部功能差异的分析有待深化。同时,在考虑新背景及多空间尺度下,耕地多功能演变的原因分析还需进一步深入,尤其是新时代城乡融合发展背景下的高度城市化地区耕地多功能评价的相关研究尚不多见。

广州是城乡融合发展程度较高[24]的超大型城市,其耕地功能利用已逐渐发生变化。2019 年增城、花都和从化三区入选国家城乡融合发展试验区,要求搭建城乡产业协同发展平台,耕地作为产业发展基础面临功能转型困境。同时,在新时代及生态文明建设背景下,高度城市化地区的耕地多功能利用特点及耕地多功能变化的原因尚不清楚。基于此,本研究以广州市为例,构建耕地多功能评价指标体系,对耕地多功能水平及其子功能进行综合评价,运用CRITIC-熵权法组合模型进行权重计算,采用TOPSIS 模型测度广州市耕地多功能水平,并结合GIS(地理信息系统)分析技术探索2000—2018 年耕地多功能及其子功能的时空演变特征,了解广州市耕地多功能的时空演变规律,以期为未来制定区域耕地多功能利用和管理政策提供参考和借鉴。

1 研究区域概况

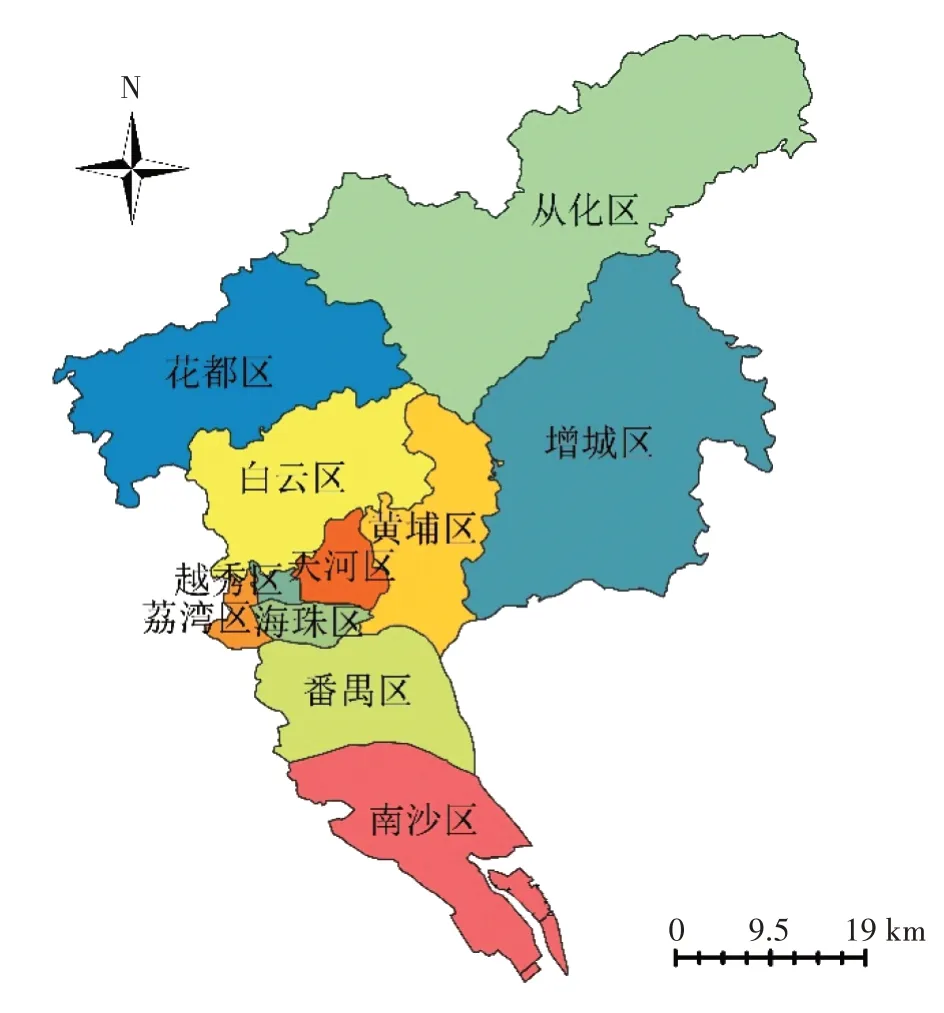

广州市是广东省省会,位于我国南部,濒临南海。截至2018年,全市下辖11个区,总面积7 434.4 km2,建成区面积1 249.11 km2,常住人口1 490.44 万,城镇化率为86.38%。越秀区为广州政治、科技、教育、文化中心,区内无耕地;天河、海珠区为金融商贸中心区;荔湾区为历史文化核心区;白云区为产业集聚中心区;黄埔区定位为湾区科技创新枢纽;南沙区为广州对外开放门户枢纽,上述为“老七区”。番禺为旧城功能疏解拓展区;花都、从化、增城则为国家城乡融合发展试验区,以上称为“新四区”(图1)。

图1 广州市行政区划图Figure 1 Administrative divisions of Guangzhou City

广州作为粤港澳大湾区中心城市之一,城乡融合产业转型和经济快速发展。一二三产业稳步增长,2018 年第一产业生产总值223.44 万元,同比增长2.5%;第二产业6 234.07万元,同比增长5.4%;第三产业16 401.84 万元,同比增长6.6%,区域生产总值达22 859.35 亿元。农业方面,2018 年全市粮食作物播种面积26 310 hm2,粮食产量13.01万t,都市农业总收入1 953.8亿元,同比增长2.7%。收入方面,城市常住居民人均可支配收入为59 982.1 元,农村常住居民人均可支配收入为26 020.1 元。此外,广州市扎实推进乡村振兴工作,大力发展乡村特色旅游和休闲农业,全市实现乡村休闲旅游收入97 409万元。然而,在经济发展和城镇化进程中,2000—2018 年广州市耕地面积由159 115 hm2下降至90 486 hm2,降幅达43.13%。粮食安全保障、城乡居民高质量生活需求等对耕地多功能利用提出了严峻挑战,并成为公众和政策制定者密切关注的问题。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法与模型选择

2.1.1 CRITIC-熵权法组合权重模型

CRITIC 法是一种客观赋权法,通过评价指标内部对比强度和冲突性来衡量指标的客观权重[25]。但CRITIC 方法无法衡量指标之间的离散程度,而熵权法可根据指标间的离散程度来确定指标权重,综合运用CRITIC 法和熵权法能够更加客观反映指标权重[26]。因此,本研究选用CRITIC-熵权法计算耕地多功能评价指标的权重。

设有m个评价对象,n个评价指标,原始数据为xij,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n。首先采用极差法对原始数据进行处理,其次根据CRITIC 方法计算权重,计算第j项指标的权重:

式中:σj、分别为第j项指标的标准差和平均值;rij为第i项指标与第j项指标之间的相关系数。

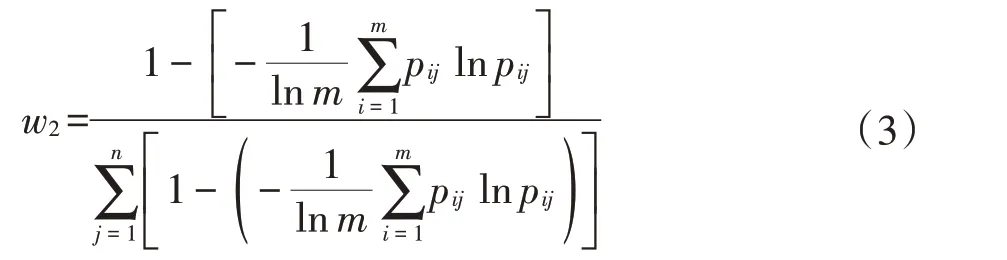

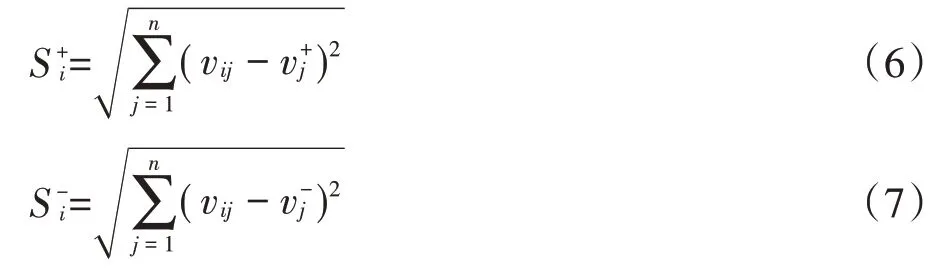

计算第i个评价对象第j项指标出现的概率:

计算第j项指标的权重:

计算第j项指标的组合权重:

本研究中假设两种赋权方法具有相同的重要性,取β=0.5。

2.1.2 TOPSIS模型

TOPSIS 方法是根据有限评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法[27]。综合运用改进的CRITIC-熵权法和TOPSIS 模型,可有效地克服传统TOPSIS 模型无法反映变量之间相关性和重要程度的缺点。

计算加权矩阵:

计算评价对象到正、负理想解的距离:

计算第i个评价对象与理想解的相对贴近度:

2.1.3 分级标准

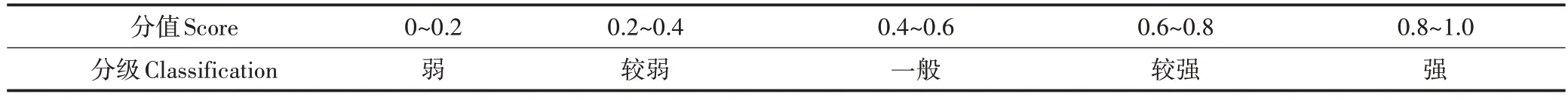

参考文献[19,21]建立耕地功能分级评价标准(表1)。

2.2 评价指标体系构建

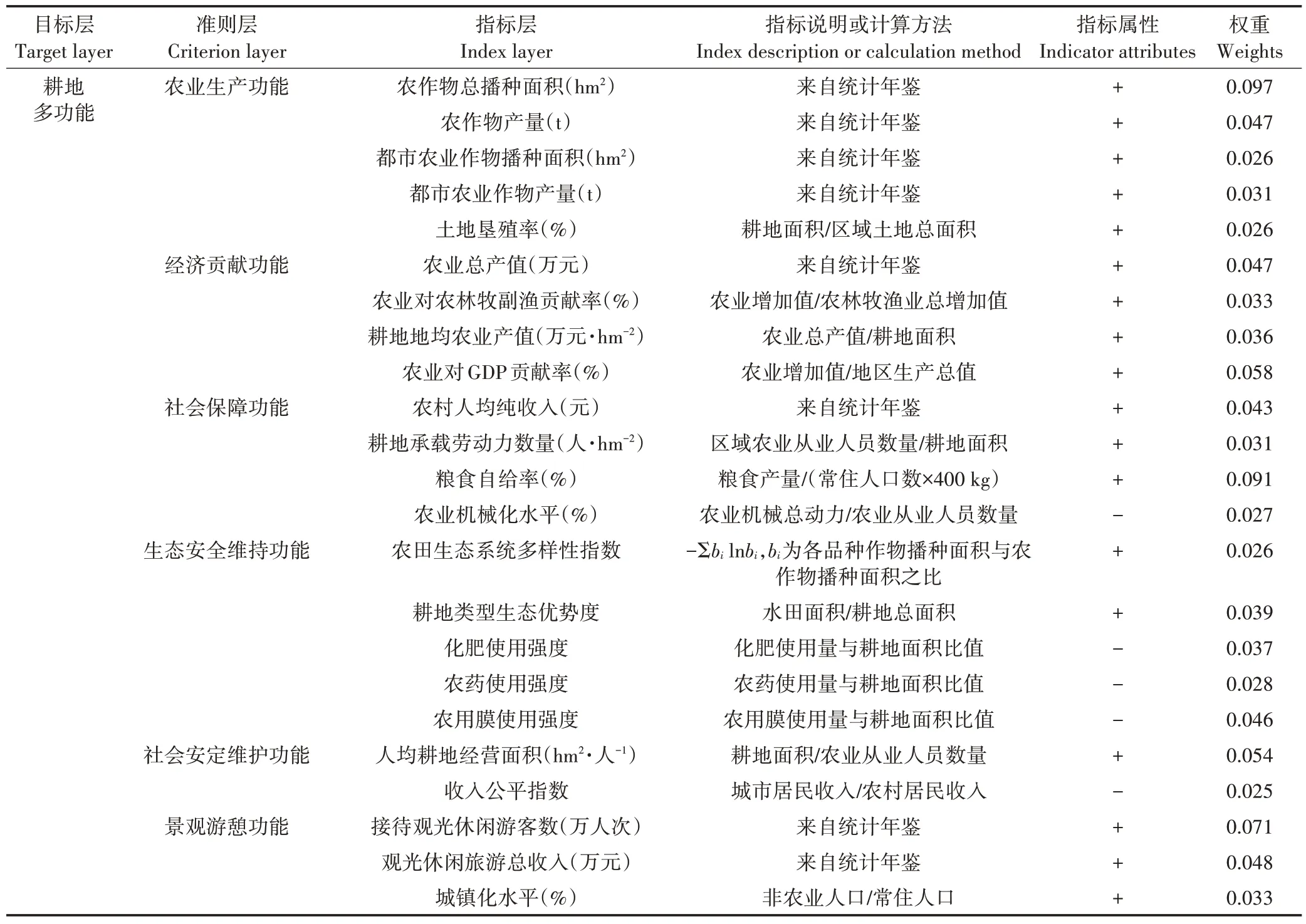

本研究借鉴已有研究成果[28-31],基于科学性、全面性、可比性、可获得性等原则,结合广州市耕地可持续利用和保护的要求,从新时代城乡融合发展角度入手,将耕地多功能划分为农业生产、经济贡献、社会保障、生态安全维持、社会安定维护和景观游憩6 大功能,在此基础上构建包括农作物总播种面积、农业对GDP 贡献、农村人均纯收入、农田生态系统多样性指数、人均耕地经营面积和城镇化水平等23 个指标的广州市耕地多功能评价指标体系(表2)。

农业生产功能指以耕地为基础生产资料,生产粮食、蔬菜、花卉等多种农作物以满足人们需求的能力。广州市为典型的超大城市,虽然农业生产功能趋于弱化,但这是以全国粮食供给相对充足为前提的,如遇重大突发事件,例如新冠肺炎疫情造成的经济停摆、粮食生产供应和运输受到影响等,居民对耕地的主要需求必然回归农业粮食生产,这是人们对粮食的本能需求。另外,城乡高度融合的广州市,以耕地特别是水田为依托的各类农产品及其附加产品供应丰富,因而本研究选择农作物总播种面积、农作物产量、都市农业作物播种面积及都市农业作物产量作为衡量广州市耕地农业生产功能的基底及产出情况指标。此外,土地垦殖率的高低也反映了对区域土地资源利用程度的高低。

经济贡献功能反映了农业生产对社会经济的贡献度。都市农业作为一种新的生产方式和经济形态,将传统农业由单一向多功能化发展,是生态文明背景下城乡融合发展的新趋势。广州大力发展都市型现代农业,近年来都市农业经济实力明显增强,耕地经济贡献功能不容忽视。据统计,2019年广州都市农业总收入235.98 亿元,都市农业总产值达1 672.23 亿元,因此选取农业对GDP 贡献来反映耕地的农业产出对GDP 的贡献水平。此外,农业总产值可以反映区域耕地农业产出价值情况。农业对农林牧副渔贡献率表示种植业对农林牧渔业的贡献水平;耕地地均农业产值表征区域耕地的经济产出水平。

社会保障功能指耕地保障农民生活水平的能力,及其对基本生活的粮食保障能力和就业保障能力。城乡融合发展重在促进城乡要素自由流动,农村农民利用耕地进行创收,耕地产出流向城市,农村资源变为“无形资产”与城市互动。三权分置后,农民凭借耕地承包权出租或作价入股,而自己“洗脚上田”转型为新型产业工人融入城市,即便是老人也能凭借耕地承包经营权的反向抵押贷款实现“以地养老”,从而形成农民的生活和就业保障。农村人均纯收入表征农民收入水平;耕地承载劳动力数量体现耕地对区域农业就业人员具有的就业保障能力;农村粮食自给率衡量区域耕地的人均需求水平及粮食自给能力;农业机械化水平则体现耕地对农民就业的承载能力,表征耕地对农民就业的吸纳能力、农业机械对劳动力的替代能力。

生态安全维持功能体现耕地在生物多样性的产生与保护、气候调节、环境净化等方面发挥的重要作用[6]。新时代都市竞争本质是人才竞争,城市环境宜居是吸引人才的关键,耕地生态文明建设在此过程中能够起到重要作用。因而从耕地的正效应和负效应进行指标选取。农田生态系统多样性指数、耕地类型生态优势度表征耕地生态系统恢复能力和生物多样性程度,其中农田生态系统多样性指数即-Σbilnbi,bi为各品种作物播种面积与农作物播种面积之比,本研究选取粮食作物、经济作物等7 种作物进行计算[29]。化肥使用强度、农药使用强度、农用膜使用强度反映耕地利用环境负荷情况。

表1 分级评价标准Table 1 Classification and evaluation criteria

表2 广州市耕地多功能评价指标体系Table 2 Multifunctional evaluation index system of cultivated land in Guangzhou

社会安定维护功能指耕地促进农民增收、缩小城乡收入差距所起到的作用,是依托生产及经济功能所衍生的。城乡融合发展体制机制改革的目标是缩小城乡发展差距和居民生活水平差距,而耕地是农民最基本的安全保障。城乡融合程度较高的广州市,农村社会保障体系虽然较为健全,但也存在城市就业收入多元化和农村农业生产经营单一化的矛盾。此外,耕地作为生产经营资本是农村农民收入的主要来源,因而耕地资源也发挥了辅助城市发展及维护社会安定的功能[30],尤其是在后疫情时代。故选取人均耕地经营面积与收入公平指数两个指标对广州市耕地社会安定维护功能进行衡量。

景观游憩功能是指耕地作为人文景观、旅游休闲地,能够满足人类精神需求的功能。城镇化发展至今,人们对精神文明生活的追求越来越高,现今耕地利用具有向都市型农业转变的态势,出现了以游览、观光体验为主的休闲农业模式,耕地的景观游憩功能也逐渐显化[30]。广州市一二三产业融合发展程度高,加速了耕地景观游憩功能的凸显。因此本研究选取城镇化水平、接待观光休闲游客人次及观光休闲旅游总收入3个指标反映耕地的景观游憩功能。

2.3 数据来源

本研究原始数据主要来源于《广州统计年鉴(2001—2019)》及各区统计年鉴、广州市政府年度工作报告(2001—2019)、广州市各区年度国民经济和社会发展统计公报(2001—2019)、广州市(区)两级政府官方网站的统计资料,以及《广州市土地利用总体规划(2006—2020 年)》等社会经济资料。部分缺失数据采用线性插值或均值插补法予以填补。广州市县级行政区划数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/data.aspx?DATAID=202)。部分区域历经区划调整,但不影响同一地区各年份统计数据间的连续性与兼容性。

3 结果与分析

3.1 广州市耕地多功能动态变化分析

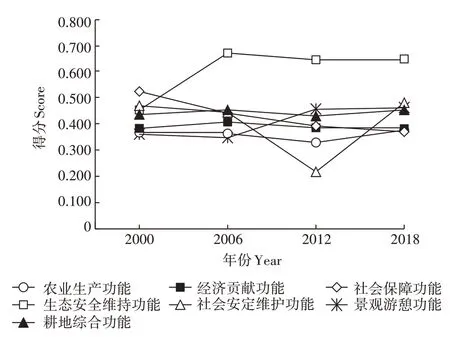

由图2 可知,2000—2018 年,广州市耕地综合功能整体呈现小幅波动但总体平稳的趋势,功能水平得分基本稳定在0.442左右,为一般功能等级。其中,农业生产功能总体处于较弱水平,呈现先下降后上升趋势,得分由2000年的0.366上升至2018年的0.375;经济贡献功能除2006 年上升为一般水平外,其余年份基本保持在较弱水平不变,得分由2000 年的0.382 小幅下降至2018 年的0.381;社会保障功能呈现连年下降趋势,得分由2000 年的0.522 下降至2018 年的0.369,从一般等级降低为较弱等级;生态安全维持功能总体呈现先上升后平稳的趋势,得分由2000 年的0.452上升为2018年的0.646,从一般等级上升为较强等级;社会安定维护功能变化幅度较大,2012 年为突变年,得分最高值为2018 年的0.480,最低值为2012年的0.217,多功能等级由一般等级降低为较弱等级再升为一般等级;景观游憩功能呈现小幅下降又大幅上升趋势,得分由2000 年的0.360 上升为2018 年的0.461,功能等级也由较弱等级上升为一般等级。综上,2000—2018 年广州市耕地多功能水平发生明显变化,其中社会保障功能、生态安全维持功能、社会安定维护功能和景观游憩功能变化较明显,农业生产功能和经济贡献功能稳定发展。

图2 广州市2000—2018年耕地多功能的变化趋势Figure 2 The change trend of arable land functions in Guangzhou from 2000 to 2018

2000—2018 年,在广州市耕地多功能结构(图3)中,生态安全维持功能占比逐年增加,从2000 年的17.72%上升到2018 年的23.82%。社会保障功能占比逐年下降,由2000 年的高于20%降低为2018 年的13.61%;社会安定维护功能占比呈现先下降后上升的趋势,2012年占比最低,为8.97%,其余年份占比均超过15%;景观游憩功能占比总体呈现上升趋势,由2000年的14.12%上升至2018年的17.01%;而农业生产功能和经济贡献功能占比变化不明显。综上看出,2000—2018 年,广州市耕地多功能结构变化明显,生态安全维持功能、社会安定维护功能和景观游憩功能是占耕地多功能比例最高的三类功能。

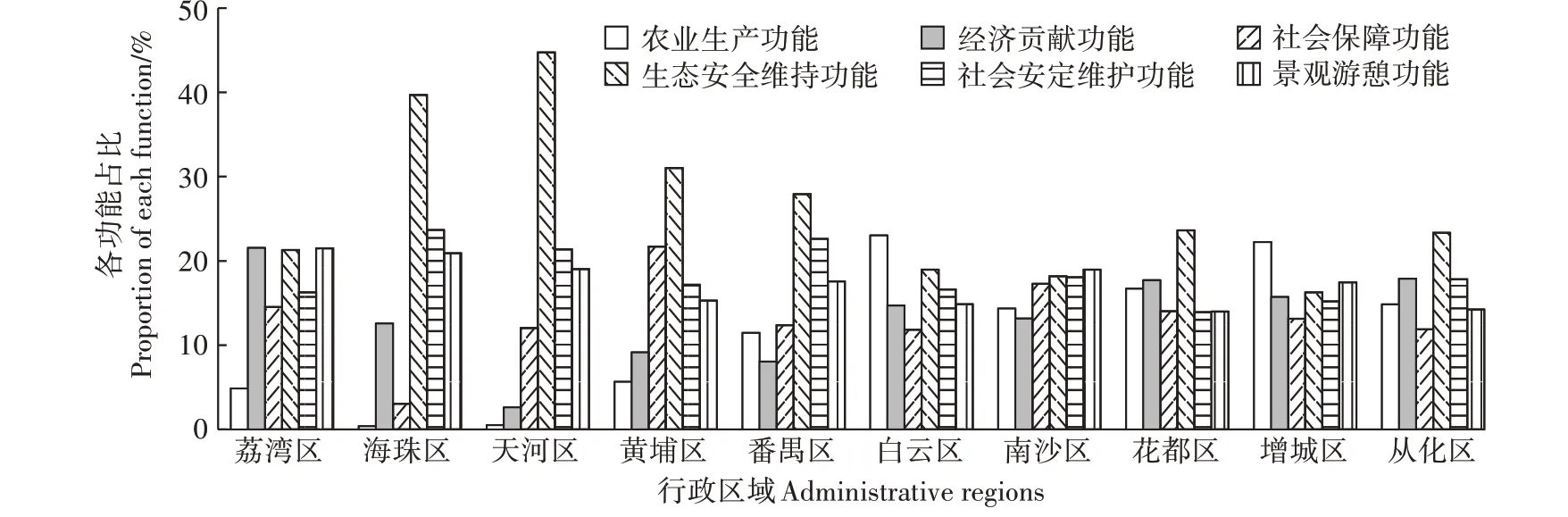

在2018 年区域耕地多功能结构中,各区子功能占比情况如图4 所示。荔湾区经济贡献、生态安全维持及景观游憩功能为其主导功能,占比均超过21%;生态安全维持功能为海珠区、天河区、黄埔区和番禺区的主导功能,平均占比超过35%;白云区主导功能为农业生产功能,占比为23.01%;南沙区社会保障功能、生态安全维持功能、社会安定维护功能及景观游憩功能为其主导功能,占比均超过17%;生态安全维持功能为花都区和从化区主导功能,占比分别为23.62%和23.34%;增城区主导功能为农业生产功能,占比为22.23%。综上,广州市各区耕地多功能结构中主导功能不同,受到区域耕地数量及产业的多方面影响,可根据功能类型因地制宜地利用耕地。

3.2 广州市耕地子功能时空演变趋势分析

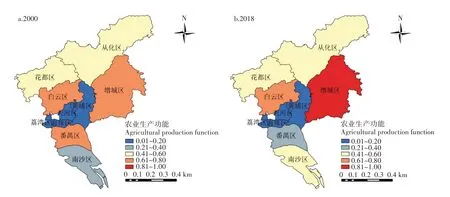

3.2.1 农业生产功能

图3 广州市2000—2018年耕地多功能结构Figure 3 Multifunctional structure of cultivated land in Guangzhou from 2000 to 2018

图4 广州市各区2018年子功能占比情况Figure 4 The proportion of sub-functions in each district of Guangzhou in 2018

图5 农业生产功能时空变化Figure 5 Spatio-temporal variation of agricultural production function

2000—2018 年,广州市农业生产功能总体较为稳定,2000 年与2018 年分布情况差异不大(图5)。2000—2018 年,荔湾区、海珠区、天河区和黄埔区一直处于弱水平等级,这几个区属于“老七区”,其农作物种植面积、农作物总产量分别仅占广州全市的3.59%和5.29%,占比较低;花都区、从化区处于一般水平等级,这两区距离中心城区较远,农作物播种面积及产量相对较高;白云区是广州最大的“城乡接合部”,农业生产功能为较强水平等级,其农业产业化经营水平较高,已建成中、远郊菜田基地及优质无公害和反季节蔬菜种植区。2000—2018 年,番禺区、南沙区和增城区功能水平变动较大,其中番禺区由较强水平等级下降为较弱水平等级,南沙区由较弱水平等级上升为一般水平等级,增城区则由较强水平等级上升为强水平等级。究其原因,番禺区地方政府和农户积极“种房”、消极“种粮”,因此该区域耕地担负的农业生产功能在弱化,2018 年番禺区农业种植面积及农作物产量与2000 年相比,分别下降了74.01% 和72.85%,此外土地垦殖率也明显下降。南沙区2018年农作物产量为广州市第一位,促进了农业生产功能的提升。增城区近年来积极实施农业产业发展规划,引进和培育都市现代农业,拥有多个“菜篮子”基地,城乡供需互动性较高。

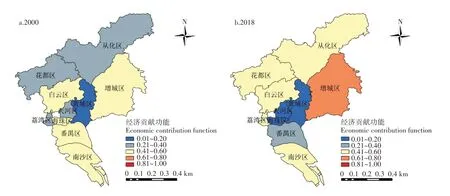

3.2.2 经济贡献功能

2000—2018 年,广州市经济贡献功能总体变化幅度明显,呈现外部向中心减弱的特征(图6)。2000年,较弱水平等级和一般水平等级区域数量较多,分别为天河区、荔湾区、花都区、从化区四区和白云区、海珠区、番禺区、南沙区、增城区五区,较强和强水平等级数量则为零。2000—2018 年,黄埔区一直为弱水平等级,白云区和南沙区则一直处于一般水平等级。2018 年天河区、海珠区及番禺区功能水平等级下降,荔湾区、花都区、从化区及增城区则等级水平上升。究其原因,功能等级水平下降的区域历经产业结构调整、耕地减少等,农业占比进一步下降;功能等级水平上升的区域农地价值不断显化,例如荔湾区为“千年花乡”,近年大力发展高附加值花卉产业;花都区、从化区和增城区则由于其农业产业条件较好,不断推进一二三产业融合,城乡经济互促性高,农业种植结构不断优化,农业产业得到增效增收。

3.2.3 社会保障功能

2000—2018 年,广州市社会保障功能空间上为中心弱外围强并呈现不同程度等级变化趋势(图7)。2000 年主要有弱、较弱及较强三个等级水平,其中较强等级区域数量最多且全部分布在外围,其余等级则处于中心地带。2018 年功能等级水平分化明显,其中海珠区、荔湾区及南沙区水平等级保持不变,黄埔区功能等级有所上升,原因在于2002年黄埔区5万多农民“洗脚上田”转制成为城市居民,农民农业收入占比不断下降,二三产业收入占比上升;天河区、白云区、番禺区、从化区、花都区及增城区六区功能等级则呈现下降的特点,这些区域城乡融合速度快、程度高,部分农业剩余劳动力转向乡村和城镇的非农部门,外来人口不断流入,加之本身人均耕地面积少,耕地的就业承载能力持续减弱;此外,非农支柱产业的区域进口各类农产品,其中所蕴含的虚拟耕地量[32]足以满足人们对粮食的需求和依赖,因而实际的耕地社会保障功能出现下降。特别是白云区、番禺区及从化区三区,从较强水平等级下降为较弱水平等级,这些区域城乡产业互联性强,已形成城乡合理分工、有机融合的产业体系,农民非农就业机会得到增加,农民社会保障体系日趋健全,加之农地三权分置后农民兼业化程度较高,部分农户离农退村进城,也弱化了农户对耕地的社会保障功能需求。

图6 经济贡献功能时空变化Figure 6 Spatio-temporal variation of economic contribution function

图7 社会保障功能时空变化Figure 7 Spatio-temporal variation of social security function

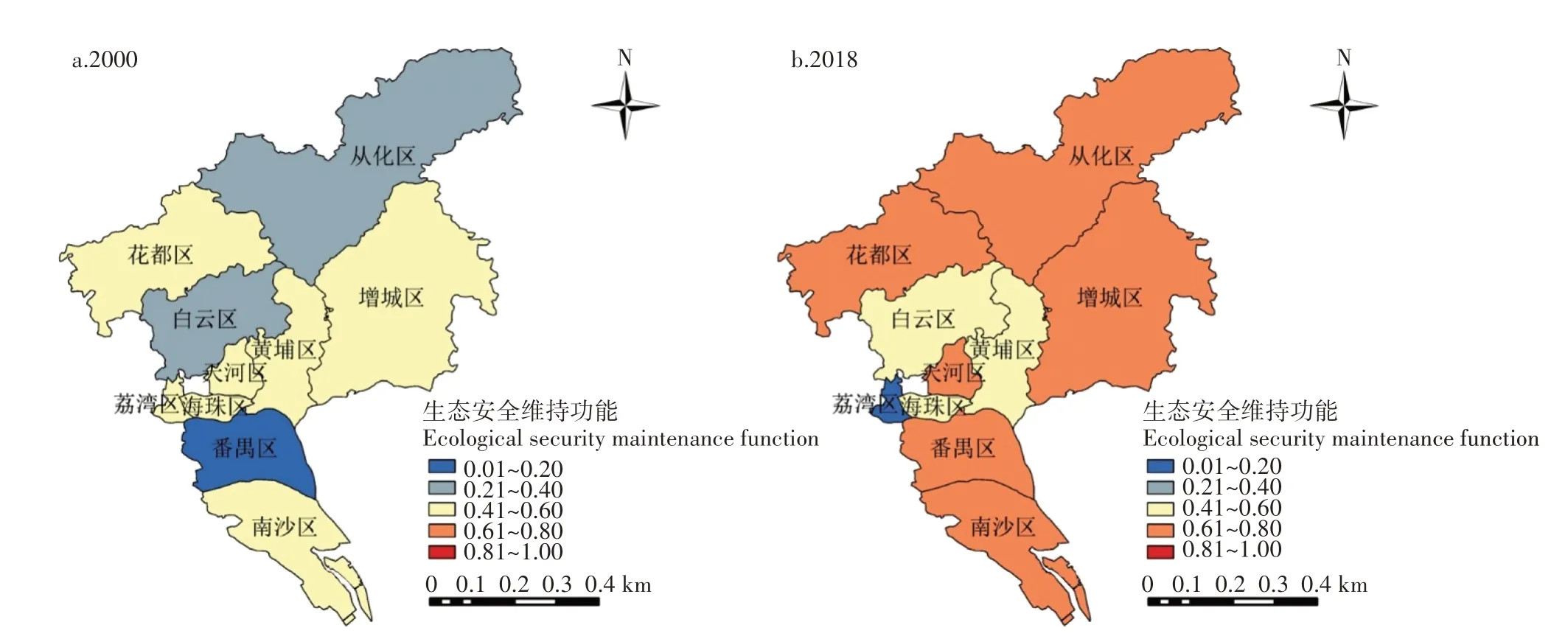

3.2.4 生态安全维持功能

2000—2018 年,广州市生态安全维持功能空间上表现出不规律的等级分布特点(图8)。2000 年弱和较弱水平等级的区域主要有番禺区和白云区、从化区,一般及以上水平等级的区域主要分布在中东部、西北部和南部。2018 年功能等级则大致呈现出由中心城区向外围区域升高的趋势。其中,海珠区、黄埔区在研究期内功能等级保持不变,在于这两区主要种植作物仅为蔬菜和微量花卉,生态系统多样性指数较低,变化不大;功能等级下降的主要是荔湾区,原因在于该区耕地主要以单一作物花卉种植为主,且农药施用强度较高;功能等级上升的主要有白云区、从化区、天河区、增城区、花都区、南沙区及番禺区七区,外围区域主要因为近年来广州积极推进森林碳汇建设,建设多个国家级湿地公园,耕地生态多样性得到提升,此外,耕地生态补偿机制也得到推进;而中心城区,例如天河区,由一般变为较强功能等级水平,主要因为该区耕地日渐减少,且仅种植少量蔬菜,加之农药、化肥、农膜使用量较低,因而功能水平有所提升;番禺区变化最为明显,由弱等级上升为较强等级,该区率先划定粮食生产功能区并予以保护,耕地提质改造工作成绩喜人,耕地生态质量得到提升。

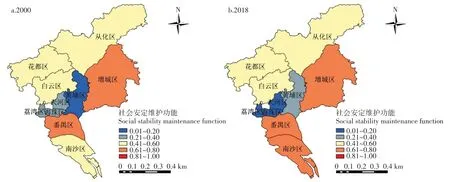

3.2.5 社会安定维护功能

2000—2018 年,广州市社会安定维护功能在空间上呈中心城区低、外围城区高的特点(图9)。2000年处于较弱和弱等级的主要为荔湾区、海珠区、天河区和黄埔区,其他六区为一般及较强等级。2018 年除花都区、白云区和从化区保持在一般等级,以及增城区和番禺区保持在较强等级外,其余区域均发生不同程度变化。等级上升的区域主要为黄埔区及南沙区,随着城乡融合的推进,这两区耕地规模经营化程度不断提高,部分农民能够依靠耕地来稳定就业及收入,此外由于黄埔区农民转制及南沙区国家级经济技术开发区的设立,为农民提供更多的就业机会,缩小了农民与城市居民的收入差距;等级下降的区域,例如荔湾区、海珠区和天河区,为广州市传统老城区,居民全部为城镇居民,无城乡收入差距,没有因耕地带来的社会安定维护功能,故而等级持续降低。后疫情时代,耕地社会安定维护功能显得尤为重要。

3.2.6 景观游憩功能

图8 生态安全维持功能时空变化Figure 8 Spatio-temporal variation of ecological security maintenance function

图9 社会安定维护功能时空变化Figure 9 Spatio-temporal variation of social stability maintenance function

图10 景观游憩功能时空变化Figure 10 Spatio-temporal variation of landscape rest function

2000—2018 年,广州市景观游憩功能空间差异明显,表现出自市中心老城区地带向外围呈近似圈层结构逐渐递增的特征(图10)。2000—2018 年功能等级不变的仅为天河区,功能等级下降的为海珠区,功能等级上升的为其他八区。上升趋势按中心城区、近郊区、远郊区分布,说明景观游憩功能由中心城区向外逐渐增强,受距市中心距离的影响较大,其地域分异更为显著。例如海珠区由于农业产业园较少,旅游观光收入较低,景观游憩功能随之降低;而功能等级上升较为明显的增城区和南沙区,拥有7 个市级农业公园(首批共20 个),此外近年来创意休闲农业发展迅猛,增城区的大埔围村和南沙区的种业小镇就是其中的代表项目。可见,应当重视耕地的多种功能,促进乡村多元价值的彰显,特别是城乡融合区域的休闲观光农业、休闲观光旅游产业,要充分发掘其功能。

4 结论

(1)2000—2018 年,广州市耕地综合功能呈现小幅波动但总体平稳的趋势,功能水平基本稳定在0.442左右。子功能变化趋势方面,农业生产功能、经济贡献功能基本保持在较弱等级;社会保障功能呈下降趋势;生态安全维持功能总体呈先上升后平稳的趋势,并上升为较强等级;社会安定维护功能变化幅度较大,呈现“一般-较弱-一般”的特征;景观游憩功能呈先小幅下降后大幅上升趋势。

(2)整体来看,广州市2000—2018 年耕地多功能结构变化明显,其中生态安全维持功能、社会安定维护功能和景观游憩功能是占耕地多功能比例最高的三类功能。从区域上看,经济贡献、生态安全维持及景观游憩功能为荔湾区主导功能;生态安全维持功能为耕地资源较少的海珠区、天河区、黄埔区和番禺区主导功能;白云区、增城区农业产业园较多,其主导功能为农业生产功能;城乡融合发展速度较快的南沙区主导功能则为社会保障功能、生态安全维持功能、社会安定维护功能及景观游憩功能;拥有耕地资源较多的花都区、从化区主导功能为生态安全维持功能。

(3)从时空演变来看,2000—2018 年广州市农业生产功能空间分布情况差异不大,但各区农业生产功能差异较大。经济贡献功能、社会保障功能、社会安定维护功能和景观游憩功能表现出自中心老城区地带向外围呈近似圈层结构逐渐递增的特征;生态安全维持功能等级在中心城区、近郊及远郊依次呈现“低-低-高”的特征。

(4)广州市耕地多功能变化受区域耕地数量、产业发展、城市规划及城乡融合发展等多方面的影响。各区功能定位不同,对耕地利用具有空间差异性,使得耕地多功能结构中主导功能产生不同程度的变化。未来广州市各区可因地制宜地对耕地进行统筹安排和利用。