喇嘛甸油田采出水药剂杀菌技术优化研究

2021-03-23

大庆油田有限责任公司第六采油厂规划设计研究所

细菌是影响污水回注的主要指标之一,根据大庆油田企业标准Q/SY DQ0605—2006《大庆油田油藏水驱注水水质指标及分析方法》中的注水指标要求,注水水质要满足7 项控制指标、5 项辅助性指标,12 项指标中对细菌的指标要求占指标总数的33.3%,突显出杀菌效果的优劣在生产中的重要性。喇嘛甸油田投入杀菌剂的成本占污水处理成本的9.7%左右,且在运污水站的硫酸盐还原菌(SRB)含量均大于公司指标要求(≤100 mL-1),普遍在1 000 mL-1以上。过高的SRB 数量会对不同渗透率油藏产生危害,造成地层堵塞,还会破坏有机聚合物分子链上的自由基,使之产生大幅度降解(黏损40%),其产物H2S对金属管道及处理设备也会产生严重腐蚀(腐蚀速率0.15 mm/a)。因此考虑开展杀菌剂优化研究,在有效地控制硫酸盐还原菌数量的基础上降低药剂费用,以延长物理杀菌装置使用寿命,改善注水水质,提高采收率。

1 油田采出水中细菌危害及杀菌机理

油田采出水中的细菌按呼吸类型大致可分为三类:好氧性细菌、厌氧性细菌[1]、兼性细菌。三种细菌在油田开发和生产中主要造成以下危害:恶化水质、腐蚀管线设备、堵塞地层[2-4]、降低注入黏度、降解驱油化学药剂、降低聚合物注入黏度等。需对油田污水中细菌进行有效治理,根据细菌特性有针对性杀菌。

根据杀菌剂种类不同,主要有以下4种杀菌机理:阻碍菌体呼吸、抑制蛋白质合成、破坏细胞壁结构、阻碍核酸的合成。杀菌剂具有上述四项中的任何一种功能,均能使细菌被抑制或致死[5-7]。化学杀菌剂按作用机理分为氧化型杀菌剂和非氧化型杀菌剂。氧化型杀菌剂的特点是价格便宜、见效快,污染较小,不易产生抗药性等,但该型药剂具有受环境影响因素大,药效短等缺点。非氧化型杀菌剂的杀菌机理是以致毒作用于微生物的特殊部位[8-11],该类型杀菌剂范围广、高效、易溶于水、作用时间长,且有一定缓蚀作用,但价格昂贵。喇嘛甸油田在用的杀菌剂以非氧化型杀菌剂为主,主要为有机溴类杀菌剂。

2 细菌含量监测分析

各油井产出液汇集到联合站,在油站进行油水分离后,污水进入水站,经沉降和过滤处理后变成回注污水输送到注水站,最后通过注水井回注到地层中[12],这实质上是污水在地面和地下循环的过程,整个过程是在一个密闭系统中进行的,该密闭系统为细菌的滋生提供了有利条件。

为更好地了解污水系统各环节细菌的分布状态,对喇嘛甸油田在运的24 座污水站来水,一次沉降后、二次沉降后、滤后等节点的采出水细菌含量进行化验分析,具体情况见表1。

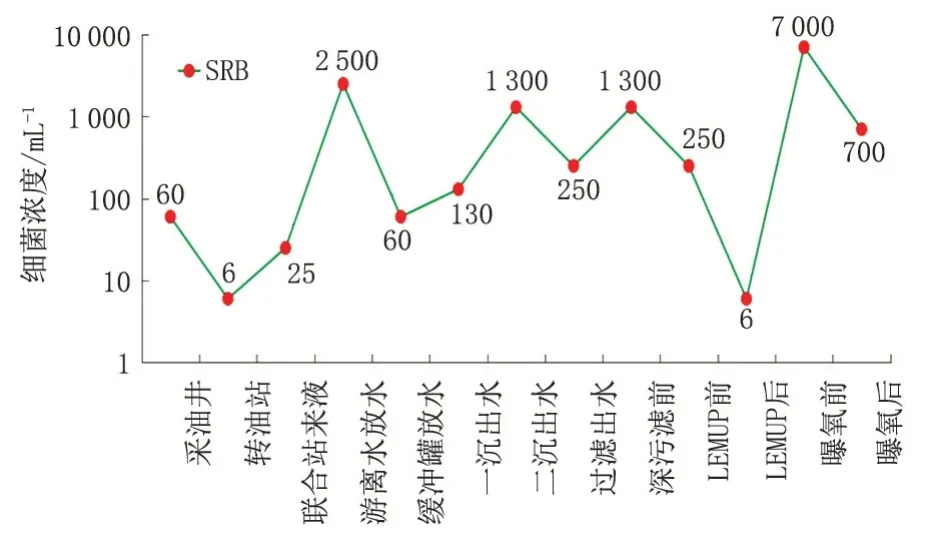

从化验数据来看,各污水站节点硫酸盐还原菌变化规律并不一致,但54.2%的污水站节点外输菌类含量高于来水时含量,57.1%的污水站节点沉降罐后菌类含量上升。为掌握细菌在油田地面处理流程中的变化情况,选取了从采出井到深度污水站流程中的13 个节点,对SRB、FB 分布情况进行检测分析,为后续的优化杀菌工艺和改善水质现状提供技术数据。取样位置见图1,SRB、FB分布情况见图2、图3。

表1 污水站各节点SRB含量Tab.1 SRB content at each node of the sewage station

图1 取样节点Fig.1 Sampling node

从图2、图3 中可以看出,SRB、FB 两种细菌在所测节点曲线图上的前期变趋势较为相似,两种细菌主要在游离水、二次沉降罐、深污过滤罐、外输水罐4个环节滋生,其中在二次沉降罐、深污过滤罐的滋生情况最为严重,FB 细菌值最高达到110 00 mL-1,SRB细菌值相对于前一测量节点也高出数倍,达到1 300 mL-1。由此得出,以储罐或沉积物下方为主的水流较慢区域或死水区为细菌繁殖区域。

图2 各节点SRB细菌分布Fig.2 SRB bacteria distribution of each node

图3 各节点FB细菌分布Fig.3 FB bacteria distribution of each node

3 杀菌剂室内优选实验

3.1 细菌增长趋势室内研究

对细菌的生长环境开展室内实验研究,通过观察不同物性条件下污水中细菌的变化情况,分析细菌的生长环境,研究细菌在各节点上的生长变化趋势,以此来控制生产各环节的细菌滋生。取喇嘛甸油田某转油放水站(聚驱)污水,取样点为过滤罐出口和一次沉降罐进口,进行实验分析得出:当污水中含油浓度为4.9~56.8 mg/L时,三种细菌均呈正增长;悬浮物浓度为4.8~25.9 mg/L时,三种细菌含量变化不明显;矿化度为4 780~5 662 mg/L 时,三种细菌均呈正增长;温度在30~40 ℃时,三种细菌均呈正增长,35 ℃时含量最高;氧含浓度为1.9~5.8 mg/L时,三种细菌0~8 h内呈负增长,22 h时呈正增长。由此可知,含油多、温度适宜且缺氧是细菌适宜生长的条件。通过室内研究发现,前段减少放水原油含量,中段增大容器清淤力度,末端增设杀菌工艺可以降低细菌滋生量。

3.2 杀菌剂室内筛选

由于购买渠道的问题,目前采出水处理现场往往只投加同一类型杀菌剂,而长期使用同一类型杀菌剂会令微生物的细胞膜发生变化,导致杀菌剂不能透入,同时微生物也会发生遗传变异,对杀菌剂产生免疫力。通过室内实验,针对喇嘛甸油田污水性质,优选出几种高效杀菌剂,以避免长期使用同一种杀菌剂产生抗药性。共选取七种非氧化型杀菌剂分别对水驱、聚驱两种水样开展类型优选实验,并以喇嘛甸油田在用的有机溴类杀菌剂的吨水处理成本(0.34元)为基准,确定其他杀菌剂的加药浓度。具体选取情况见图4,评价结果见表2。

图4 优选杀菌剂类型Fig.4 Preferred fungicide type

通过分析得出,水驱污水处理中,季铵盐类杀菌剂效果较好,其中DQSSJ-11 效果最优;聚驱污水处理中季铵盐、有机杂环、有机醛杀菌效果较好,其中季铵盐最优。

表2 七种杀菌剂评价结果对比Tab.2 Comparison of seven fungicides evaluation results

4 现场投加方式及杀菌效果验证

将物理杀菌技术与化学杀菌技术合理匹配,应用于生产情况良好、工艺设备配套完善、供水管网结构更加复杂的区域开展多点加药投加方式研究。试验内容主要分为两方面:区域多点加药研究和单支管线多点加药研究。以污水岗、注水站、配水间、注水井为节点指标,测量不同杀菌剂投加浓度下各节点的SRB含量。

根据以上条件,在充分考虑站库从属关系及注水管网走向的情况下确定了包括2 座普通污水站、1座深度污水站、2座注水站、4座配水间和8口注水井共计17个取样点作为监测点(表3)。

表3 站库从属关系统计Tab.3 Statistics of station subordinate relationship

4.1 区域多点加药试验

开展区域多点加药试验后,从细菌含量来看,17 个监测点位中有4 个监测点细菌浓度在101 mL-1以下,有13 个监测点细菌浓度在102 mL-1以下,综合上述结果表明:投加浓度为0.7%(体积分数)的杀菌剂尽管不能使各节点细菌含量达标,但可有效减少各节点细菌含量。

图5 区域多点加药杀菌效果分析图Fig.5 Regional multi-point dosing effect analysis chart

从图5可知,开展区域多点加药后,随着杀菌剂投加浓度的逐渐增加,达标监测点逐渐增加,由投加药剂浓度为0.2%时1个监测点达标增加至投加0.7%时4个监测点达标。细菌含量下降点占比由于含油变化,先减少后增加,从投加0.2%时的41.2%增加至投加0.7%时的80.4%。由此可以认为,在供水管网相对复杂的污水系统,杀菌剂投加浓度为0.7%时,尽管无法使大面积监测点细菌含量达标,但区域细菌含量水平总体下降。

4.2 单支管线多点加药试验

以“污水站+注水站”多点加药为原则,选取污水站1、注水站1、配水间1、喇配水间4 及4 口注水井作为受效监测点,根据区域多点加药结果,以具有杀菌效果的0.7%为投加浓度、试验前空白水样为对比开展单支管线多点加药试验,具体试验结果见表4。

表4 单支管线多点加药试验监测点化验结果对比Tab.4 Comparison of test results of single pipeline multi-point dosing test at monitoring point

8 个监测点中,有2 个监测点细菌含量达标,细菌达标率25%,与区域多点加药一致。在达标点位分布上,区域多点加药达标点位为污水站与注水站,单支管线多点加药达标点位为污水站与喇配水间4。

对比单支管线多点加药水样与空白水样发现:8 监测点中3 个点细菌含量下降,占总数的37.5%;3个点细菌含量不变,占总数的37.5%;2个点细菌含量增加,占总数的25.0%。

从细菌含量来看,8 个监测点位中有1 个监测点细菌浓度在100 mL-1以下;有1 个监测点细菌浓度在101 mL-1以下;有6 个监测点细菌浓度在102 mL-1以下,该结果与区域多点加药相似。

相比区域多点加药,单支管线多点加药缩短了杀菌周期,杀菌效果更好。这是由于多区域多点加药情况下,7 ml/L杀菌剂经污水站、注水站、配水间流向井口,注水站内杀菌剂消耗大,药效虽能延伸至配水间、井口,但无法使下游水质达标。

4.3 杀菌剂现场投加效果

为了验证物理杀菌、化学杀菌的联合效果,在深度污水站开展联合杀菌试验。优选了16 个取样点,化验在不同杀菌方式下各节点的SRB含量。具体效果见表5。

表5 杀菌效果对比Tab.5 Comparison of sterilization effect

从试验结果可以看出,联合杀菌方式效果好于单独使用一种杀菌方式,且杀菌剂用量相应减少30%左右,从而为油田节省了生产运行成本,是较为合理的杀菌方式。

5 结论及建议

经过上述研究得出:以储罐或沉积物下方为主的水流较慢的区域或死水区是细菌繁殖区域,是细菌治理的重要区域。污水处理前段减少放水原油含量,中段增大容器清淤力度,末端增设杀菌工艺可以减少细菌滋生;在投加相同浓度杀菌剂的条件下,单支管线多点加药效果优于区域多点加药;在加药时间相同情况下,联合杀菌效果优于单独一种杀菌效果,杀菌剂的用量可减少30%左右。

通过进行油田采出水药剂杀菌技术研究,对喇嘛甸油田污水细菌治理提出如下建议:持续推进精细化、规范化管理;单纯的依靠杀菌工艺解决污水细菌问题治标不治本,需要加强生产环境管理,为污水处理创造清洁的环境,避免细菌的大量滋生;物理法、化学法、生物处理法等杀菌方法各有特点,应倾向于杀菌剂和杀菌方式的联合使用,选择具有杀菌、缓蚀、阻垢等不同机理的药剂进行复配,在节约成本的同时降低微生物的抗药性。