澳大利亚NAP-ICTL测评项目分析及启示

2021-03-21陈莉谢惜珍盛瑶

陈莉 谢惜珍 盛瑶

摘 要:澳大利亚NAP-ICTL是国家级大规模测评学生ICT素养的项目。文章重点分析了澳大利亚课程、评估与报告委员会(ACARA)发布的NAP-ICTL测评报告,通过探究其中的测评框架、测评模块、测评标准和相关课程的设计、开发与实施,为我国进行国家级大规模信息素养测评提供了启示与借鉴。研究表明:第一,测评框架的开发是关键,是测评模块、测评标准和课程内容设计与开发的核心;第二,创建测评内容时,需以现实生活为背景,设计项目式问题模块;第三,应积极探索在线测评方式,充分利用在线资源开展测评;第四,应从生态发展的视角营造ICT终身学习氛围,将ICT技能从顶层到底层逐级设计,贯穿终身发展的ICT素养培养理念;第五,应加强教师的ICT技能培训,并制定出合理的考核与评价机制。

关键词:澳大利亚;NAP-ICTL;ICT素养

中图分类号:G40-058.1 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2021)12-0022-06

学生信息素养的提升是教育信息化建设中的重要内容之一。2018年4月,教育部制定并颁布了《教育信息化2.0行动计划》,明确指出要全面提高师生信息素养,制定学生信息素养评价指标体系,开展规模化测评。测评不仅能掌握不同学段的学生信息素养发展情况,还能为提升信息素养奠定基础[1]。澳大利亚作为较早关注学生能力素养并实施相关测评的国家,早在2005年就开始开展了学生信息素养测评,至今已进行过五轮测评。该测评的设计与开发过程科学且完整,从测评框架的制定、样本的筛选、测评内容的设计、测评标准的界定到测评报告的发布等一系列操作形成了一套完整严密的流程。

鉴于此,本文以澳大利亚于2018年发布的ICT素养测评框架(NAP-ICT Literacy assessment framework)、测评报告(NAP-ICT Literacy Report)等文件为依据,对其测评的框架、内容、形式等进行分析,以期从他们的实践中学习可借鉴到我国中学生信息素养测评的经验。

一、NAP-ICTL概述

澳大利亚在1999年拉开了国家评估项目(National Assessment Program,简称 NAP)的序幕,其诞生之初是为了衡量与国家目标相关的学生成绩,包括收集、分析和报告关于学生在识字、算术、科学、ICT以及公民和公民意识方面的全国性成绩。随着时代的发展,ICT素养越来越受到重视,被认为是“所有学习领域成功的基础”。[2]ICT素养测评项目(NAP-ICT Literacy,简称NAP-ICTL)是NAP中的抽样评估项目之一,对ICT素养的测评包括:评价学生的ICT知识掌握程度、理解能力、技能水平和是否具有创造、批判以及负责任地使用ICT的能力。

ICT素养从2005年开展测评,每三年进行一次,至今已经开展了五次测评,最近一次是在2017年。2017年10月16日至11月3日,澳大利亚全国城市、乡村和偏远地区在内的所有州和地区的600多所政府和非政府学校、近11000名六年级和十年级学生参加了在线评估。评估结束后,澳大利亚政府将在次年发布相关的评估报告,报告中的测评结果能从多维度了解学生的ICT素养情况。因为NAP-ICTL包含了来自全国不同地区和层次学校的学生,所得出的评估结果信度较高,因此该评估的结果在全国范围内都具有可比性。即将到来的第六次NAP-ICTL由于受新冠肺炎疫情影响,原计划拟定于2020年10月或11月进行的测评将推迟一年举行,预计在2021年10月开始进行测评。[3][4]

二、NAP-ICTL框架与评价标准

1.NAP-ICTL框架

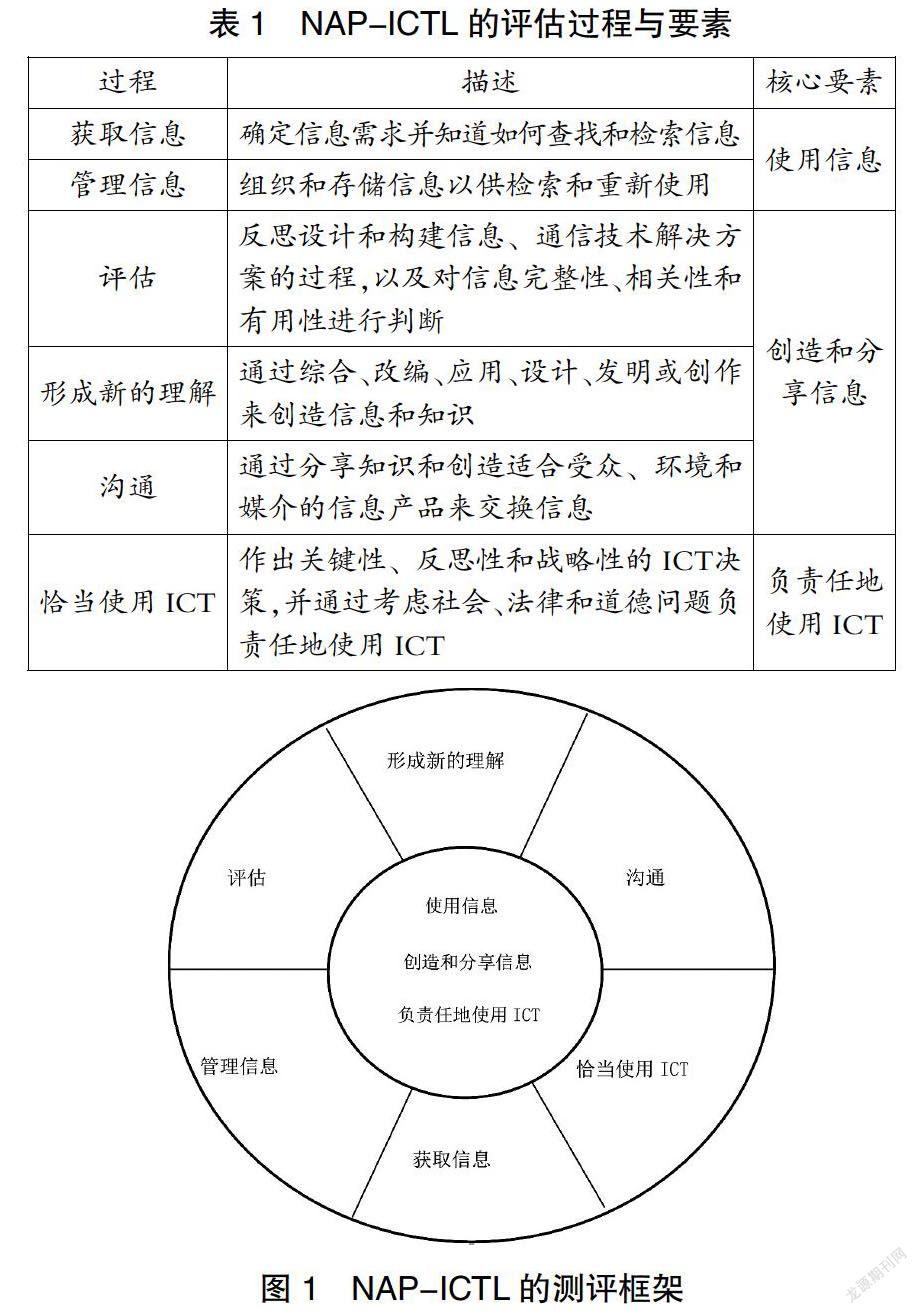

ICT素养框架是對ICT相关能力集合的详细阐述,蕴含着ICT素养的内涵和本质[5]。NAP-ICTL的框架是评估工具开发的核心参考依据,ICT素养的定义、三大核心要素和六个评估过程共同构成了NAP-ICTL的框架。

首先,对于ICT素养的定义,澳大利亚课程、评估与报告委员会(Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority,简称ACARA)将ICT素养定义为:个人适当使用ICT获取、管理、评估信息、形成新的理解以及与他人沟通以有效参与社会的能力[6]。其次,三大核心要素是实施评估的重要依据。其内容包括:①使用信息:确定所需信息;制定和执行查找信息的战略;对信息源和内容的完整性作出判断;组织和存储信息以供检索和重用。②创造和分享信息:适应和创作信息;分析和选择信息产品的本质;重新定义和扩展现有信息以形成新的理解;与他人合作和交流。③负责任地使用ICT:了解ICT对个人和社会产生影响的能力,以及由此产生的符合法律和道德方式使用和交流信息的责任意识。其中,前两个要素的定位是逻辑层,即如何恰当地使用合适的信息来有效完成任务并分享交流。第三个要素的定位是理解层,即从道德意识方面思考与理解,使用ICT将会产生怎样的社会影响和后果。这些均为学生ICT素养的全面发展建立了良好的实施标准。最后,NAP-ICTL开发了六个评估过程,它们与三大核心要素相对应,具体如表1所示。[6] NAP-ICTL的测评框架[6]如图1所示。

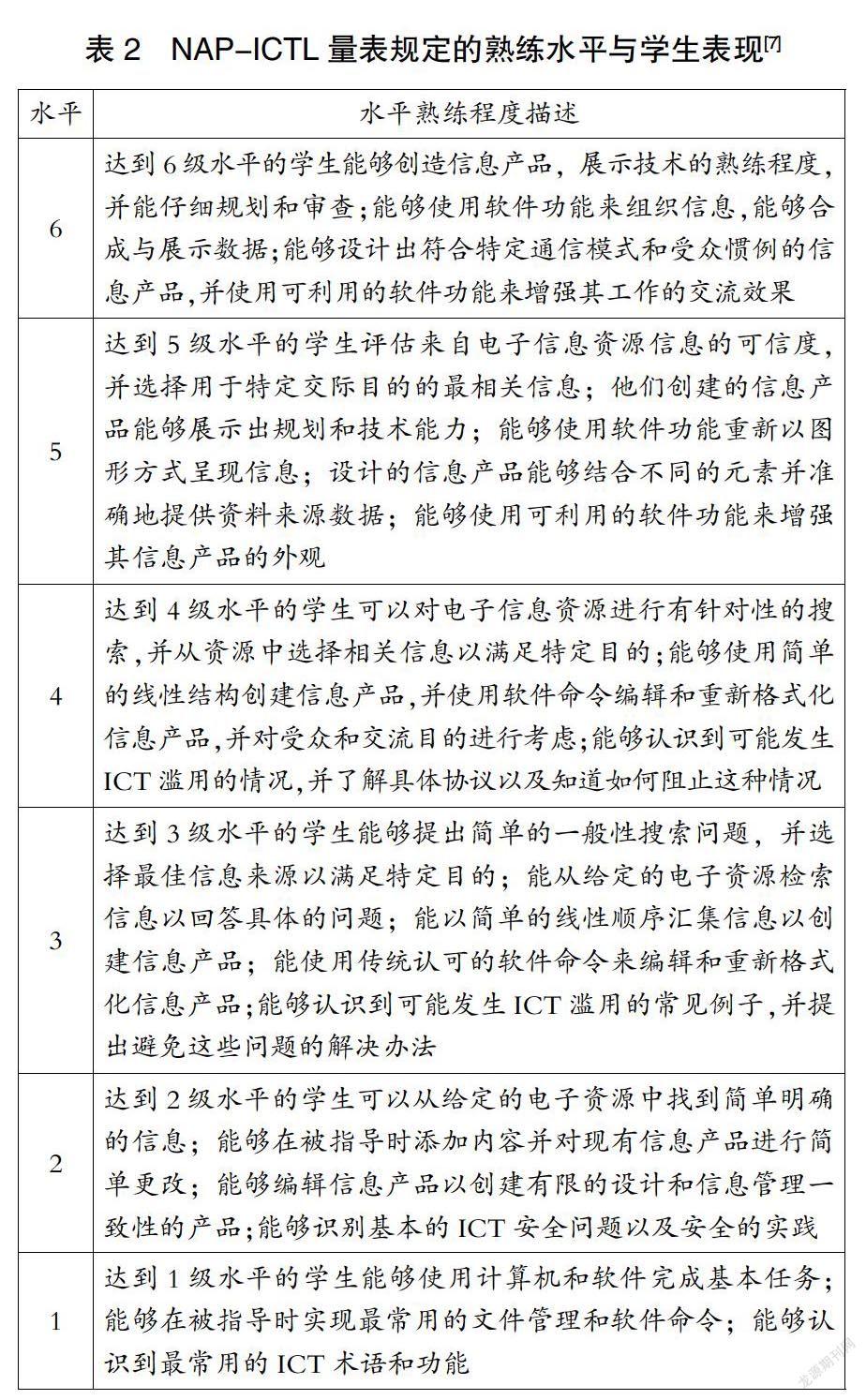

2.NAP-ICTL评价标准

NAP-ICTL量表是基于首次NAP-ICTL期间收集的测试内容和心理测量数据而制定的,并通过不断调整与修改来更好地适应现阶段的测评。虽然测评的任务和软件由于技术的发展与进步发生了变化,但NAP-ICTL中衡量ICT素养的基本理念仍然保持不变。NAP-ICTL中定义了六个熟练水平,并描述了每个水平等级较为典型的学生表现,如表2所示。

可以看出,该评估量表基于NAP-ICTL框架对水平熟练程度进行了描述,所划分的熟练等级也与布卢姆教育目标中关于认知领域目标的分类基本一致。这种循序渐进的评价标准为适应学生的认知发展提供了合理的发展区间,同时对每个水平清晰明了的描述为实施者提供了明确的指导与参考依据。但该量表侧重于考察学生认知领域的目标达成,测评学生对ICT素养的知识、技能和理解的复杂应用,学生在负责任地使用ICT的理解层中,主要考虑ICT的滥用情况以及采用何种方法阻止,但这主要体现在中低级水平的目标中,高级水平的目标仍以技能掌握与应用为主。由此可见,即使同为三大核心要素,在不同水平阶段的安排中仍有主次之分,而这种安排可能也与学生的自身发展和当前社会对人才的用人需求息息相关。

三、NAP-ICTL测评流程

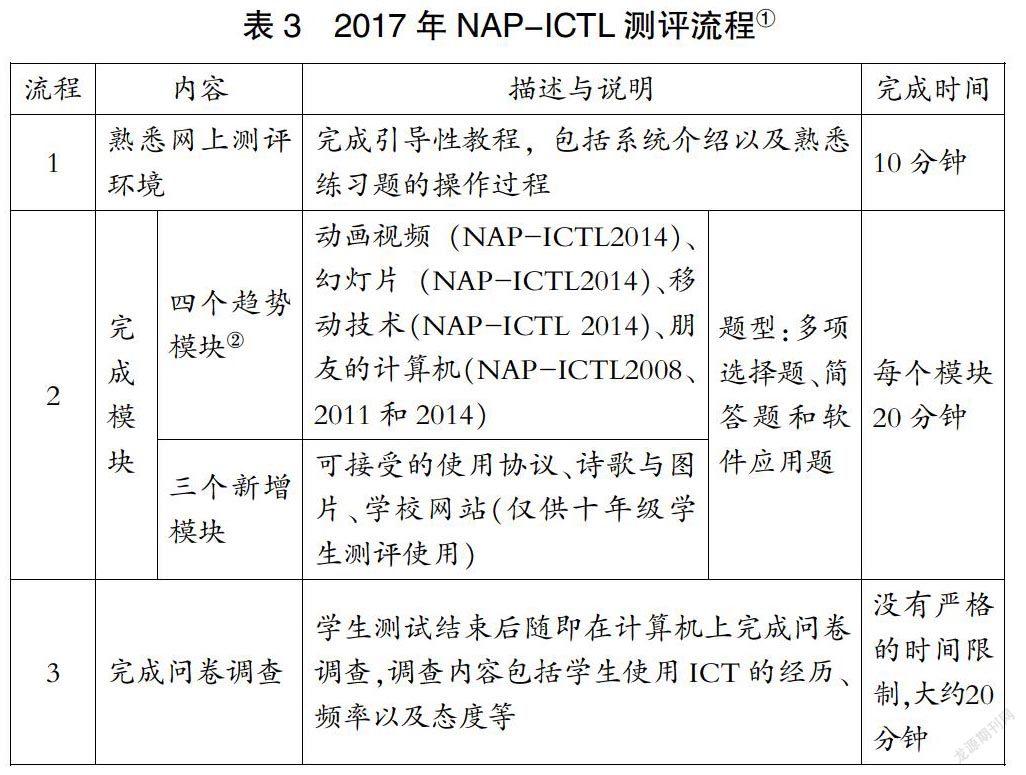

NAP-ICTL测评的内容是根据三大核心要素组织的,即处理信息、创造和分享信息以及负责任地使用ICT。测评内容以NAP-ICTL框架为重点参考,通过模块化设计的形式进行测评。模块并不都是新设计的,也会借用之前测评周期的模块作为测评内容。学生以在线操作的方式完成并提交模块,之后还需完成一项调查问卷,至此学生结束测评,测评流程如表3所示。

1.测评内容

在整个测评内容中,学生需要通过完成测评模块实现测评,其中共有七个独立的测试模块,包括四个趋势模块和三个新增模块,每个学生会被随机分配到两个趋势模块和两个适应学生年级水平的新增模块。趋势模块的内容随着时间的推移,保持与之前测评周期的相关性,且使用趋势模块能方便地与之前周期的测评结果有一个直观的对比,以了解学生的学习情况。

四个趋势模块的内容包括:①动画视频(NAP-ICTL2014):学生使用动画软件,利用背景、人物、道具和场景转换来传达湖泊和水坝周围的水安全提示。学生制作的动画视频文件将上传到视频共享网站,这需要技术和交流实践,如设置隐私和命名。②幻灯片(NAP-ICTL2014):该模块包括打开和保存文件、搜索网站以获取有关主题的信息、制作一个基于主题的简短幻灯片以及编写幻灯片所需的注释。③移动技术(NAP-ICTL 2014):学生被要求配置平板电脑以接入互联网,安装一些应用程序,其中一个应用程序来收集天气数据,并使用软件创建数据的可视化效果。④朋友的计算机(NAP-ICTL2008、2011和2014):学生被要求完成一系列有关在计算机上安装软件的技术任务,并最终使用一个图像编辑软件对图像进行特定的更改。[8]

三个新增的模块包括:①可接受的使用协议:学生被要求使用互联网搜索引擎和资源来寻找有关学校可接受使用协议的信息,然后学生根据协议的一些要求,制作一张促进人们积极使用ICT的数字海报。②诗歌与图片:学生的任务是制作一本包含诗歌和图像的数字相册,主题是提高大家对无家可归者的意识与关注。③学校网站:学生被要求分析网站分析报告,找出学校网页存在的问题,并提出改进网站导航结构的建议。最后,学生需要创建一个网页来推广一项体育赛事,包括注册体育赛事的网页表单。

每一个模块都包含了一系列小的操作任务和一个需要使用专门软件应用程序完成的大型任务。模块内容遵循线性叙述的顺序,与真实生活中发生的事件一样,不能返回去重复经历,学生在该顺序中完成任务,此举旨在反映ICT在典型的“现实世界”中的使用。最后学生需要完成一项调查,调查的内容包括使用ICT的经验、频率和使用态度等问题,以上所有测评内容都需要在同一天完成。[8]

2.测评方式

在测评方式上,NAP-ICTL通过专门设计的应用软件在校内进行在线测评,如果学校无法支持在线评估,则可使用连接到本地学校计算机的USB驱动器(USB驱动器充当学生计算机的Web服务器)或使用一组便携式计算机,该模式确保了每个参与的学生都能以平等的机会参加考试,避免了网络连接速度低或学校计算机资源不足而影响学生答题的情况。软件设计出学生所熟悉的“现实世界”的ICT环境来贴近学生的真实生活,侧重于对学生进行情境性评价,学生需亲自体验问题解决的过程并形成对复杂问题的理解,有利于培养真正的问题解决能力。

由于情境性评价不是评价学生的考试成绩,而是考察其认知的增长程度和心智的成熟度,因此评价必须更接近真实的生活任务,并引发比较复杂和具有挑战性的心智过程[9]。此外,对于偏远地区的学校,相关部门进行了灵活的管理,每个学生要完成的模块数量从四个减少到两个,操作不计时以便学生有更多的时间完成任务,最后的结果由教师来进行评估。[8]

3.NAP-ICTL模块介绍

每个模块都包含选择题和简答题,这些问题用于评估学生对特定ICT知识的理解,例如让学生分析判断网页上的信息是否可信。所有的选择题均自动评分,简答题由受过培训的评分员进行评分。

下面是ACARA在YouTube网站上所发布的2017年NAP-ICTL中一个评估模块介绍,模块任务的名称是“诗歌与图片”,学生的任务是创作一本包含诗歌和图片的数字化图画书,任务的重点是在社会公平正义的大背景下,来提高人们对无家可归者问题的认识。学生需要在一个在线共享驱动器上进行文件管理和存储操作,准备好用于制作数字相册的图像,并最终将内容从在线驱动器移动到数字相册,同时使用软件上的功能来控制内容的设计和布局。[10]一开始,系统会对本模块的任务要求作一个简要介绍以帮助学生明确目标,模块任务内包含十项小的操作任务和一个大型任务,其中每一项任务都要与NAP-ICTL评估量表规定的熟练水平相对应。每一个任务对应不同的ICT熟练等级,笔者将其进行归类,如表4所示。

从中可知,每项任务主要是针对学生不同熟练等级来设计的,任务所考察的熟练等级分布大致均匀,基本全面考察了学生运用ICT的能力。大型任务主要对熟练等级为3、4和5级的学生进行考察,可见大型任务所测评的学生群体并不是以拥有顶级熟练水平的学生为主,而是面向中上等级水平的学生,这样能为大多数中等水平的学生提供测评并促进中高水平学生ICT素养的发展。此外,该模块中任务的操作性技巧难度不大,更侧重于考察和培养学生对ICT与社会影响关系的认识。

四、NAP-ICTL与澳大利亚相关课程的联系

NAP-ICTL与澳大利亞的两门课程《ICT能力》和《数字技术》密切相关。在这两门课程中,学生将学习与NAP-ICTL相关的ICT知识、技能和对它的理解。此外,为了让学生有充足的时间来发展ICT能力,这两门课程都会从基础年级开始教授,采用循证教学策略和过程性评价进行教学和评估,这为学生提供了有效的反馈并促进了该技能学习的持续性发展。[8]

1.课程介绍

《ICT能力》课程于2012年发布,该课程将ICT视为一种多学科交叉的能力范畴,此间包含着多且广的相互关联、相互交叉的各要素,这些要素不仅涵盖了怎样高效、适时地利用ICT获取、创造和相互交流信息、启迪思想,还能够有助于学生在学校学习和校外生活中学会解决问题与合作。《ICT能力》课程内容包括学习如何最大限度地利用数字技术,以及随着技术的发展人们该怎样适应新的环境、形成新的处事方式,并在数字环境中如何对自己和他人可能遇到的风险进行把控。该课程内容包含五个要素:合乎伦理道德地应用ICT、运用ICT进行调查、创造、交流以及管理和操作ICT。[8]

《数字技术》课程在2015年发布,该课程的目标是发展学生的知识、理解和技能,以确保学生能自主学习和合作。《数字技术》课程分为两个部分:知识与理解、过程和生产技能。《数字技术》不仅是澳大利亚培养学生ICT素养的基础课程,其内容也被列入NAP-ICTL中进行考察。在数字技术的环境中,学生使用计算思维和信息系统来定义、设计和实现数字解决方案,同时,创建数字解决方案也为学生提供了一个学习新的ICT平台,并将其应用于现实世界中。该课程通过教授影响当代的新兴信息系统是如何实践以及应用的,来满足当前和未来的需求。对信息系统的深入了解能够使学生在选择、使用和管理数据、信息、流程和数字系统,以满足现实需求和学会创造,促进学生未来成为富有创造力和洞察力的决策者。在九年级和十年级,《数字技术》课程将作为选修课程,因此在低年级中,尤其是在七年级和八年级的《数字技术》课程中,教师需要保持对ICT使用的敏感性和积极性,努力为学生创造将ICT应用于各个领域的机会。[8]

2.NAP-ICTL与两门课程的联系

NAP-ICTL于2005年首次开展,比《ICT能力》这门课程的推出要早七年,也比《数字技术》课程的推出早十年,因此NAP-ICTL不是对这两门课程的直接评估,但其评估和报告了与《ICT能力》课程密切相关的学生成绩的信息,且和《数字技术》课程有一个共同的核心理念,即对现实世界的问题用数字化的方式来解决。

此外,NAP-ICTL的六个测评过程也与这两门课程的核心素养存在映射关系,而且为了更好地与课程的核心素养相对应,NAP-ICTL框架中对六个过程进行了适当的顺序调整与整合。例如,将框架内的“获取信息”和“评估信息”这两个过程整合在一起,以便更好地符合《ICT能力》课程中的“用ICT进行调查”的核心素养。[8]可见,ICT素养框架理念不仅为教学的实施提供了参考依据,同时为评估教学目标的完成提供了便利。这种框架体系、课程目标和测评指标三位一体的结合,让ICT素养的教学评估显得更加完整和合理。

五、对我国ICT素养测评的启示

NAP-ICTL自2005年至今,历经了十余年的发展,为促进澳大利亚公民适应现代化社会的发展发挥了积极的作用。NAP-ICTL为ICT素养的教育与培训提供了指导与方向,并与澳大利亚相关课程的课程内容、教学目标、如何对资源进行合理使用以及教师的培训方式和学生的评价方式等方面产生了密不可分的联系。通过对澳大利亚NAP-ICTL的梳理与分析,本文主要得出以下启示:

1.以框架为关键开展测评项目

在NAP-ICTL中,实施步骤依据测评框架而展开,框架设计是否得当直接影响着测评效果和学校相关课程的未来走向。虽然技术与设备在不断地更新与迭代,ICT知识的应用环境也在不断地变化,测评的具体内容也紧跟时代进行了调整和创新,但关键的核心要素一直保持不变,且与最初的框架设计一脉相承。

从NAP-ICTL框架可知,首先,测评框架的设计体现了将培养学生ICT素养的综合性与可持续发展性置于主导地位。其次,依据测评框架,划分评价学生信息素养的水平标准并详细描述水平操作,能为测评内容的开发者与评价者提供参考模板与蓝本。最后,测评框架内容与课程的核心素养相连接,从“以评促教”中更好地推进与完善课程的教学目标,从“以教助评”中通过实际的教学培养经验,为框架的发展提供修正与改进建议。

在所有测评环节中,框架的核心要素是整个测评的关键所在,且与测评内容和课程环环相扣,三者的紧密联系是完成并深化测评的重要条件。我国在制定框架时,不仅要通过专家学者对相关方案进行多次研讨、设计、实践与修正,还要以框架为核心,探讨相关课程的设计与评价,以核心素养为标准,分级划分教学内容与教学目标,强调利用数字化思维解决现实生活中的问题,努力推动教育信息化均衡发展,让信息技术课程的教学成果得到全国统一的检验。

2.设计以现实生活为背景的项目式的问题模块

情境认知理论认为,任何脱离真实情境的知识或探究活动都是毫无价值的。NAP-ICTL的测评模块贴近现实生活,为学生完成模块任务创设了情境,其优势在于,当学生面对相似的社会情境时,可以自然迁移相关技能,而不是把所学的知识、技能与现实世界割裂开来。同时,情境中也包含了对伦理道德、社交能力等的理解与运用,通过对大量真实问题情境的学习与思考,为弥补课堂教学中的非良构问题提供了补充与锻炼的机会。

此外,对ICT素养的测评大都与问题解决相关,“君子性非异也,善假于物也”,此中的“物”从信息化社会的角度来看就是ICT,随着ICT与社会生活的耦合性发展,如何运用合适的技术与理念解决问题,将在未来的学习与生活中占据越来越重要的位置。为了培养这种问题解决能力,在问题设计的过程中应考虑问题解决过程的整體性与流畅性,从问题情节的递进和技术使用方式的深入上,不但要符合学生的最近发展区,也需在围绕主题问题上做到有的放矢,让学生围绕着主题去设计解决方案,将任务细分为可实施、逻辑接洽的子任务,进而整理分析相关素材和数据,选择最优的解决方案。经过这一套操作后,学生会获得一种具体而完整的体验,从而能更清晰地迁移到其他场景中去。

3.充分利用计算机和在线资源进行测评

计算机和网络的高速发展,让世界变得更加互联互通的同时,也让知识、技术传播的成本变得越来越低。目前使用较为广泛的线上测评项目有全国普通话水平测试、全国计算机等级考试等,这种测试类型无疑在应对大规模测评时展现出了相较于传统线下测评的高效率和低误差率,而且线上测评能清楚完整地展示测评内容以及设计实验流程,方便对学生的回答进行数据统计与分析。

NAP-ICTL是基于计算机和网络进行的,测评系统为学生提供了丰富的图片、视频、操作工具等资料,将网络资源与具体内容结合发挥了资源的巨大潜力。同时,通过在线操作,不仅考察了学生运用ICT相关知识的能力,也让学生意识到利用计算机和在线资源解决现实问题的可行性,潜移默化地培养了学生的ICT核心素养。

在我国,利用计算机和在线资源进行大规模ICT素养测评尚处于起步阶段,相关试题和在线平台的设立还需完善与跟进,需要根据我国的网络设施和软硬件配比的实际情况,结合计算机的特点,合理选择与构建适应我国中学生ICT素养发展的试题,并与技术型企业合作,共同搭建在线教学与测评结合的“教评一体化平台”。

4.从生态发展视角营造ICT终身学习氛围

ICT素养不仅是解决信息化、数字化问题的能力,更是学习其他任何科目和知识必备的技能,应成为学生成长发展的一部分。正如教育生态学所提倡的观点,学校也是一个生态系统,各因子、各要素在系统中相互协调、共同生长,且教育生态系统处在一个动态平衡中,任何一个要素的改变都有可能影响其他要素的状态。[11]由于系统组成的动态联动的特性,导致任何结果的发生都具有一定的或然性,所以技术作为过程性因素,不应将之视为改善教学的“灵丹妙药”,更应将其有机融合于系统中,内化于学生的能力中,为学习者的学习提供支持。在这个过程中,人的知识技能和认知方式在不断改变,周围可使用的ICT技能也在不断发展,因此掌握核心素养是关键。但这种核心素养的获得与形成往往不是一蹴而就的,它需要长期的习得并实践,所以ICT素养的培养应从顶层到底层逐级设计,贯穿终身发展的ICT素養培养理念。如澳大利亚在对学生ICT素养培养的课程中,教师采取的是螺旋式、逐级递增的教学方式,为学生ICT技能的学习奠定了可持续发展的基础。

我国主要承担学生ICT素养培养的主体是信息技术课程,但课程所体现的发展性与澳大利亚相关课程相比仍有欠缺,比如教学目标不明确、所学内容重复率高、重热门技能的学习却缺乏长远应用的教授与练习,所以,对于信息技术课程,阶段性内容的教学固然重要,但以核心素养为重心的发展更不容忽视,应统筹规划ICT素养教育的地位和角色,制定发展学生能力和兴趣的教学大纲,将ICT素养融入课堂教学和学校系统的整体中去。

5.加强教师ICT技能的培训

NAP-ICTL是在国家政策的宏观调控之下,由国家、教育部门、学校和教师一起合作完成的,当然还包括学生家长的支持。教师作为直接教导和监督学生学习ICT的首要角色,其自身的专业知识水平和自我迭代知识的能力至关重要。现阶段,我国教师信息技术应用能力基本具备,但信息化教学创新能力尚显不足,技术与学科的深层次融合尚且不够[1],缺乏针对培养学生ICT素养的专业人才和教师队伍。

为改善这种情况,我国应加强对所有教师ICT技能的培训,虽然承担ICT技能教学的往往是信息技术教师,但ICT技能作为一项解决问题的通用技能,应该让所有的教师将其运用到自己的课堂教学中。学校、地方各部门需组织丰富多样的教研活动和知识、技能培训,也可利用教师工作坊为教师提供针对性的课堂教学方法培训,通过课程与资源互补、理论与实践结合,为教师ICT技能的发展营造良好的学习与交流环境。此外,国家与社会需加快推进教师信息化应用能力发展,制定出合理的考核与评价机制,让教师乐而学、学而为、为而精、精而进,形成良性的教学环路。

参考文献:

[1]教技[2018]6号.教育部关于印发《教育信息化2.0 行动计划》的通知[Z].

[2]Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians[EB/OL]. https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2008-12/apo-nid29859.pdf.

[3]NAP-ICT literacy[EB/OL]. https://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-literacy.

[4]Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority.Key dates[EB/OL].https://www.nap.edu.au/naplan/key-dates.

[5]时燕妮,石映辉,吴砥.面向未来教育的新能力发展:ICT素养内涵、演化及其启示[J].比较教育研究,2018(3):3-11.

[6]Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority.National Assessment Program—ICT Literacy Assessment Framework 2017[EB/OL]. https://nap.edu.au/docs/default-source/resources/napictl-assessment-framework-2020.pdf?sfvrsn=d545635e_2.

[7]Proficiency levels - ICT literacy[EB/OL].https://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-literacy/proficiency-levels.

[8]Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority.NAP Sample Assessment ICT Literacy[EB/OL].https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/2017napictlreport_final.pdf?sfvrsn=b5696d5e_2.

[9]高文.情境认知中激励与评价的作用——试论情境认知的理论基础与学习环境的设计之二[J].外国教育资料,1997(5):26-29.

[10]NAP ICT Literacy Poetry and Pictures module demonstration video[EB/OL].https://www.youtube.com/watch?v=z9H7jW92FmU&feature=youtu.be.

[11]余胜泉,陈莉.构建和谐“信息生态”突围教育信息化困境[J].中国远程教育,2006(5):19-24+78.

(编辑:李晓萍)