19世纪传教士斐姑娘与《汕头方言词典》的编纂

2021-03-19张坚

张坚

摘 要 1883年美国传教士斐姑娘编纂出版的《汕头方言词典》收录了48393条词句,是迄今为止体量最大的潮州方言词典。文章考述了斐姑娘编写词典的过程,从全书体例与收录的内容讨论词典对《汉英韵府》的继承及特点,并以此为中心讨论斐姑娘的词典编纂思想。

关键词 斐姑娘 《汕头方言词典》 潮州方言 辞书编纂

1860年,汕头被辟为通商口岸,德、美、英、法国家的一些教会也陆续派遣传教士到汕头传播基督福音。为了更好地与当地民众沟通,传教士们编纂出版了一大批方言教材及辞书供外国人学习潮州方言及潮州文化。这些双语教材及辞书面向外国学习者,大多用汉字或罗马字写出,再用英文或其他外文释义,记录详尽,种类、数量繁多,成为19世纪到清末的重要文化现象。

辞书之中,莅汕传教的美北浸信会(American Baptist Foreign Mission Society)女传教士斐姑娘[1](Adele Marion Fielde, 1839—1916)编纂的潮州方言汉英词典《汕头方言词典》(A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect Arranged according to Syllables and Tones,以下简称《词典》)(1883)即是其中的一部重要著作。该书是迄今为止收词最多最全、释义最为详尽的潮州方言词典,具有重要的学术价值。但由于发现该书的时间较晚,学界对其研究及论述尚未充分展开。目前对斐姑娘的研究主要集中在其作为女性主义者、社会活动家、科学家上的成就[2],而对于其在语言学特别是词典学的贡献则论述相对不足。

本文钩沉相关史料,以斐姑娘与《词典》的编写为个案,考述作者的语言学习经历及《词典》的编纂出版过程,从《词典》的内容及体例入手,比較同时期出版的其他辞书,从宏观结构与微观结构两方面窥探近代传教士辞书的编纂思想。

一、 斐姑娘的生平与语言学习经历

1839年3月30日,斐姑娘出生于美国纽约。1859年,斐姑娘进入奥尔巴尼师范学院(Albany Normal College)学习,并于第二年获得教学资格证,在长岛的一所学校任教。1864年,斐姑娘与她好友的哥哥——美北浸信会传教士旨先生(Rev. Cyrus Chilcott, 1835—1865)相恋订婚,同年8月,旨先生被教会派遣前往泰国曼谷传教。1865年,斐姑娘从纽约启程前往香港,准备在香港与未婚夫完婚,但在经过100天漂洋过海抵达香港之后,却传来旨先生不幸染病去世的噩耗,斐姑娘决定只身前往曼谷为浸信会服务。此后她一直未婚,终生以“旨先生娘”自居。

斐姑娘到达曼谷之前,美北浸信会在暹罗传教已长达三十余年。当时曼谷的华人约有25—40万人,潮州人占了其中的三分之二。(Dean1841)潮州话几乎是唯一可以在曼谷听到的汉语方言。(Williams1874)为了向讲潮州方言的华人传教,传教士璘为仁(Williams Dean, 1807—1895)编写了一本面向外国人学习潮州方言的教材《潮州话》(First Lessons in Tiechiw),这是目前所见最早的潮州方言课本。几年后,从新加坡到曼谷的传教士高德(Josiah Goddard, 1813—1854)也出版了《汉英潮州方言字典》(A Chinese and English Vocabulary in the Tie-chiu Dialect)。璘为仁与高德均是美北浸信会的传教士。1839年,高德在新加坡跟随一名叫陈理存(Tan Li-chun)的教书先生学习潮州话,次年他离开新加坡前往曼谷,并于1847年出版了该书。(苏精2010)

这两部出版于19世纪中叶的潮州方言辞书是斐姑娘当时学习潮州话的重要参考材料,它们均以东南亚地区的潮州方言为记录对象。在曼谷期间,斐姑娘每天花费大量的时间和精力学习汉语(潮州方言),研究汉字特点。在学习潮州话时,璘为仁和一位姓顾的华人助手给了斐姑娘很大的帮助。由于极具语言学禀赋,斐姑娘仅用了一年时间便基本掌握了潮州话。

从史实推断,与璘为仁、高德一样,斐姑娘一开始学习的也是一种海外的潮州话,不过当时正值大量潮州府移民迁徙海外,本土与海外的潮州方言面貌并不像今天差异如此之大。斐姑娘在曼谷所学的潮州话足以应付她未来到约有600万人(Fielde1884)讲潮州话的地区传教。

斐姑娘浸淫汉语学习多年,认识到汉字书面语与方言口语间的重要关系,对汉语及汉语方言的学习有自己独到的心得。在《真光初临》(Pagoda Shadows:Studies from Life in China)一书中,斐姑娘讲道:“只要掌握一种书面语言和七种方言(指北京、上海、宁波、福州、汕头、广州和客家地区),你就能够在中国与占世界三分之一强的人口交流。”(Fielde1884)199斐姑娘认为学习汉语方言最主要的困难在于声调:同一个音节,念出来的声调不同,词义也不一样。她列举了潮州方言的8个声调,并且讲了一个传教士学习潮州方言混淆“锄头”与“猪头”、“杨梅”与“羊尾”的笑话。

斐姑娘个性不羁,在曼谷时经常出入欧洲人圈子参与打牌、跳舞等活动,她的言行在当时15名传教士中显得很出格,所以虽然她的工作卓有成效,但仍于1872年被教会勒令回国休假。

回国途中,船只停靠汕头港,斐姑娘顺道访问了汕头教会,当地教会希望斐姑娘回国后能返回到汕头服务。1873年2月,斐姑娘接受汕头浸信会创始人兼主持牧师耶士摩(William Ashmore Sr., 1824—1909)之邀来到汕头传教。当时汕头已经聚集了来自英国长老会(English Presbyterian Mission)和浸信会的传教士。耶士摩早斐姑娘十年到达汕头传教,潮州话娴熟,对潮汕地区的风土人情也较为熟悉。在传教工作上,耶士摩对远道而来的斐姑娘十分支持,次年他们一起合作编纂了潮州方言传教读物《福音四书合串》(Fuh yin sze shoo ho chuén/Compendium of the Four Gospels)[3]。该书署名为耶士摩,但斐姑娘做了大量的前期工作。全书共202页,第一版共印刷了500册,主要供学习圣经的妇女使用。

当时的汕头埠已经成为开放港口之一,城市规划建设进入了现代化历程。来潮的传教士多在妈屿、礐石一带居住、活动,斐姑娘也来到中心布道点礐石定居并创办了世界第一个为妇女开办的圣经学校——明道女校。(吴立乐1936)1876年斐姑娘又开办了男子学校,后与明道妇女学校合并为礐光中学。1877年,斐姑娘开始在客家人中传教,此时她或许已掌握了客家方言。

二、 《词典》的成书过程

1878年,斐姑娘编写的潮州方言教材《汕头方言初阶》(First Lessons in the Swatow Dialect)由汕头印务公司(Swatow Printing Office Company)出版印行。该书是一本零基础学习潮州方言的英文教程,以汉字、罗马字及英文释义编排,侧重日常会话的口语训练。每一课均列举12条意义相近或相关的词语进行音义解释,再设计20多个句子训练这些词语的运用。教程分六个阶段进阶学习——先跟随当地教师从8个声调入手,依次学习罗马字拼音方法、韵母、声母的发音,数字、时间读法,最后才是学习词句。该书的词句编排设计从最常用的口语入手,由浅入深,体现出作者在娴熟掌握潮州方言的基础上,遵循教学规律编写教材的精湛水平。

《汕头方言初阶》出版后的第二年,斐姑娘即着手准备编纂一部体量更大、内容更全面的潮州方言词典。斐姑娘编写这部大型方言辞书的初衷源于她对已有出版物的不满:她希望这部词典的用途不仅限于传教,且能供讲英语的商人、外交官、探险家和旅行者日常工作和生活使用,以便更好地与说潮州方言的人沟通。斐姑娘的这一想法绝非偶然。以往传教士编写的几种辞书(如《潮州话》《汉英潮州方言字典》)从内容到体量均无法满足全面记录潮州方言的字音、字义的需要,客观上限制了外國人深入学习潮州话和潮州文化。从辞书发展史来看,为了适应交际的需要,汉外词典的功能也渐从提供对应词求解为主,扩展到兼具汉语学习与教育的功能。汉外词典中对字形、字音、字义的全面记载是入华传教士赖以学习汉语的重要资料。(徐时仪2016)因此,编写这样一部大型辞书有其内在的时代诉求。

《词典》的编纂计划遭到了耶士摩及教会其他同人的反对。耶士摩认为编纂词典不仅浪费时间,而且所需的经费不菲,若要编写潮州方言词典,这个人也应该是他本人——因为他才是西方教会中公认的汉学家。此外,在教会因休假和生病而人手严重不足时,斐姑娘仍占用本该为教会服务的工作时间去编纂词典,这也遭到其他同人的强烈不满。耶士摩希望斐姑娘能推迟这项花费巨大的计划,把资金用在其他有需要的事情上。但斐姑娘仍不顾教会的反对,决定力排众议,全身心投入到词典的编纂工作中去。为此,斐姑娘推掉了明道女校的工作,离开汕头前往印书馆所在地上海全职进行词典的编纂工作。

由于受各种条件所限,且缺少懂潮州话的助手,《词典》的编写、输入、校对都得依靠斐姑娘一手独力完成,因此编纂时间超出了原先的计划。斐姑娘在一封信中写道,词典编写的进度很慢,打字员对汕头方言不熟悉,他们不懂所输入的词的含义,所以只能她亲力亲为。斐姑娘因此患上“化脓性眼炎”,一段时间内病情恶化,视力严重下降。

1883年3月份,斐姑娘终于完成《词典》的编纂工作并由上海美华书馆(American Presbyterian Mission Press)出版发行。斐姑娘在该书的前言写道:

编纂这部收录有5442个字头的词典以及其他的相关工作一共耗费了作者四年的时间。感谢许许多多协助作者完成这部书的人,尤其要感谢卫三畏博士,他倾注的更大心血丰富了作者的汉语知识;耶士摩博士向作者提供了许多关于汕头方言的宝贵建议;感谢那些在作者生病期间关怀作者的人;感谢为作者出版本书筹措资金的人;感谢晏玛太博士[4]及太太,作者在他们家中完成了此书的出版工作。

斐姑娘致谢的三个人分别是美国新教传教士、汉学家卫三畏(Samuel Wells Williams,1812—1884)、耶士摩和晏玛太(Matthew Tyson Yates, 1819—1888)。前两位为斐姑娘提供了词典编纂的范本与思路,后者则提供了词典编写的工作场所。序言不长,编写过程被作者一笔带过。当时即有书评指出,“没有一本倾注如此大的学问与辛劳的辞书有着如此谦逊朴素的序言”。[5]《词典》出版之后,斐姑娘即返回美国休假,直至1885年再度回到汕头工作。

《词典》出版的同一年,英国长老会的卓威廉(William Duffus)也在汕头英华书局(English Presbyterian Mission Press)出版了一部名为《英汉汕头方言口语词典》(English-Chinese Vocabulary of the Vernacular or Spoken Language of Swatow)的潮州方言英汉词典,这部词典的编纂体例、编写过程与《词典》均有所不同——据该书前言,词典是根据约三十年前巴色差会(Basel Missionary Society)第一位到潮州地区传教的黎力基(Rudolph Lechler, 1824—1908)的手稿编写而成,收词约3万条。也是在同一年,美华书馆再版了《英汉潮州方言字典》,第二版更换了原书的汉字印刷字体并增删了个别读音。

从斐姑娘编写词典的过程来看,并没有任何助手参与她的工作,词典所记录的潮州方言应该是她过去十多年所学习积累的全部内容,同她的生活经历息息相关。在编写过程中,斐姑娘也借鉴了卫三畏《汉英韵府》(A Syllabic Dictionary of the Chinese Language)的体例与释义。《汉英韵府》是一部按注音检索、参考清末樊腾凤的《五方元音》编排汉字的官话词典,1874年由美华书馆出版。卫三畏在该书前言说明,编写《汉英韵府》的目的在于“给每个字词(word)释义,提供短语例证,增加可保证正确的口语语法”(Williams1874)。《词典》的编纂延续了卫三畏的编纂思想。

三、 《词典》的内容与体例

《词典》全名A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect Arranged according to Syllables and Tones,[6]从书名可知,该词典侧重“发音”及“释义”,编排顺序按“音节”与“声调”排列。

《词典》全书分为致谢、序言(Preface)、导言(Introduction)、正文四部分。导言部分共15页,作者详细介绍了潮州方言的声调(Tones)、声调发音训练(Exercises in the Tones)、罗马字母(Roman Letters)、汉字(The Chinese Characters)、字母发音(Sounds of the Letters)、送气音发音训练(Exercise in the Aspirates)、鼻化韵发音训练(Exercise in Nasal Sounds)、送气鼻化韵(Nasal and Aspirated)、连读变调(Tones in Combination)及部首“字母”(The Radicals)。与《汕头方言初阶》相比,《词典》用于训练发音的例字更加丰富完善,并且增加了连读变调的内容。

《词典》的正文共617页,每页分2栏。每个条目先列出汉字,这些汉字参酌了《康熙字典》的字形,汉字之后使用罗马字拼音注音,字音之下的数字为该字在《汉英韵府》中所在的页码,读者可参照查检;再接着列出一个分数A/B,数字A表示部首“字母”(The Radicals)的序号,即《康熙字典》中的部首,字母B表示除去该部首之外余下的笔画数。[7]这些都是借鉴了《汉英韵府》的做法。分数之后是字(词)的英文释义,释义的首写字母大写,不同义项使用分号隔开。字(词)之下的释例用罗马字母注出词语、短语或句子的发音,读音之后是对词句的英文解释。一般而言,问句开头的使用大写字母,其余的一律使用小写字母。以该词典的第一条“阿”为例:

阿 a 170 A prefix to names of persons

1068 5 a-non; my child. a-non-kían;

an infant. a-hian; elder brother. a-pe; father.

a为“阿”的潮州话读音[a],1068表示“阿”字在《汉英韵府》中第1068页,在《康熙字典》中第170部“阜/阝”部,“可”的笔画数为5。作者用连字符连接的音节被认为是一个完整的词,表示读音不可拆解。

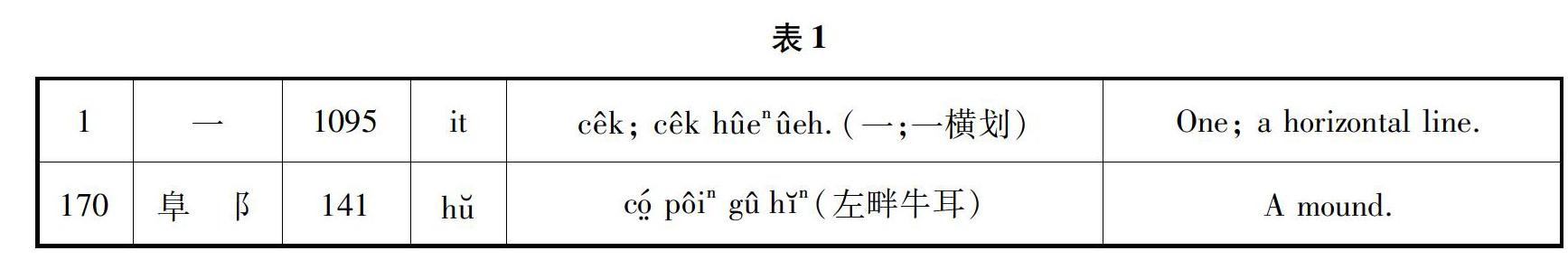

斐姑娘在词典中将汉字部首称为“字母”,在导言的最后一部分依《康熙字典》的順序按笔画数先后排列了214个汉字部首。如表1所示。

表1中依次为部首序号,部首字形、《汉英韵府》页码、部首读音(潮州话读书音)、说解部首义(潮州话白话音)、英文释义。这些读音当来自当地文人的教习。

《词典》按注音检索。音节按声调的顺序编排,阴声韵、鼻化韵、阳声韵音节按阴平、阴上、阴去、阳平、阳上、阳去的顺序排列,入声韵音节按阴入、阳入排列。

下文从微观角度,分三方面讨论该书的体例:

(一) 词典的拼音方案及音系

编纂方言辞书首先会面临代表点及口音的选择问题。由于潮汕地区口音内部差异较大,传教士编写的潮州方言圣经、字典、词典往往选择府城所在地的口音作为基础音系。《词典》也在前言明确宣称选择“府城话”作为该书的代表口音[8],并忠实记录了19世纪末潮州府城方言的语音。值得一提的是,当时潮州方言正在发生的一项an/at并入a/ak韵母的音变被斐姑娘敏锐地捕捉到,同时她还使用特殊符号区别了府城话中的/wt[ut]韵母,为探讨一百多年来潮州方言语音的演变规则提供了重要的实证,体现出作者忠实于口语和记音的精湛水平。

《词典》以注音字母排序法为主编排汉字词目,故此在词典里使用拼音方案是实现字母排序的关键。与同时期的其他潮州方言罗马字拼音方案相比,《词典》的方案也显得与众不同。

(二) 词的用字及释义

《字典》的用字主要依据《汉英韵府》里使用的《康熙字典》中的字形。用字主要是本字及训读字,少用当时民间流行的俗字。[9]一些潮州方言中没有本字或本字未明的词语,斐姑娘借用了《汉英韵府》中意义相同或相关的字(词)形记录。例如“呾说话”[ta~]和“刣杀”[thai]二词,斐姑娘用了《汉英韵府》中同义的“講”“殺”二字;一些方言词有多个义项,《词典》用不同的字形区分词义。例如“柴”[tsha]使用了“柴”“呆”两个字形;此外,也有多个近义词或同义词使用同一个字(词)形的“同形异词”情况。如表“杀”义的[thai/sua/sa]均使用“殺”字;表“打”义的[pha/pia/piak]均使用“拍”字。究其原因,一方面是因为潮州方言中有音无字的词太多,本字难以考求;另一方面,则是当时通行的汉字印刷字体没有涵盖方言俗字字体,所以词典只能采用《汉英韵府》里的字形。

汉字的植入大大方便了词典的使用。英国长老会传教士杜嘉德(Carstairs Douglas, 1830—1877)就曾反思《厦英大辞典》(Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy)的最大不足在于全书没有汉字。作者解释这是由于三分之一到四分之一的词条找不到相应的汉字来表示,而且在伦敦无法用汉字排版。(Douglas1873)《词典》的用字情况与杜嘉德对闽南方言的估计基本一致,[10]没有本字或本字不明的词汇只能借用同义字(词)来表示。《词典》对汉字的植入还得益于美华书馆的印刷技术,这所当时全国规模最大、设备最先进的印书馆使用电镀法制作了大量的铅活字模,字形完美、笔锋清晰,为词典的印刷提供了极大的便利。

《词典》中的释义系统同样也深受《汉英韵府》的影响。卫三畏在《汉英韵府》的前言中提到,该书的释义参考了《康熙字典》及麦都思(Walter Henry Medhurst, 1796—1857)对《康熙字典》的翻译,词源方面则参考了《艺文备览》。(Williams1874)这些均是当时权威或流行的汉语辞书,《词典》中每个字(词)的释义均可追溯到这些著作中去。

以“馅”一词为例,斐姑娘在解释该字(词)的基本词义使用了《汉英韵府》里的释义,但又根据潮州方言的实际剔除了a secret、a hidden thing(“事情的底细、隐秘”)这一义项(潮州方言中的“馅”没有这一含義),所举的例子皆与《汉英韵府》不同,如表2所示。

其中,《汉英韵府》列举了“饼馅”“点心馅”“剫馅”“拌馅子”“果子馅”“果馅子”“肉馅饽饽”“不知是什么馅儿”“露了馅儿”等7条官话例子;《词典》则收录了“甜馅”“咸馅”“包馅个饼”“豆沙馅”“□[so]豆馅”“秫米馅”“猪肉馅”“绿豆馅”“粿馅、饼馅”“许底包馅”“无馅个包,叫做实心包”“馅包较饱馅包太多了”“馅□[boi]饱馅料不足”“皮较薄,伊个馅就□[kiu]出来皮太薄的话馅就会漏”等14条词(句),与《汉英韵府》完全不同。

可见,作者并未简单翻抄《汉英韵府》,而是根据自身的学习经验进行了选择分析,增删了《汉英韵府》的释义使之与潮州方言的词义一致,满足英语人士的学习需要。斐姑娘对每个汉字的释义大体可以分为三种。

第一种,完全按照《汉英韵府》的释义。如“怜”,见表3所示。

这一类词在使用本字的情况下占小部分,主要是方言与官话词义相同或相差不大的字词。

第二种,部分参考《汉英韵府》的释义,部分再加入作者自己的解释。这一类词与官话词的词义相近,但字形、字音的来源均不相同。这些词语的释义除了与字形相关,往往还与字音有关。这一类情况以训读字居多。

例如,潮州方言中表示“用物品塞住小孔或垫起使其稳定”的动词“□本字未明”[soi]和表示“苍穹”的名词“□本字未明”[bou],斐姑娘分别使用了《汉英韵府》中的官话词条“”“窿”来对应,但在释义上结合实际,对原书的词义做了较大增删,如表4所示。

此外,《词典》根据词义的差别把方言中同一个词拆分为两个或多个字(词)形,使用不同的字(词)形来分别词义,立为与《汉英韵府》中释义对应的词条,以此来分散词义。例如潮州方言中表示“木头”的“柴”[tsha]可引申为“呆板;不灵活”;“煎”[tsien]从“用火苗舔着烧”义引申为“晒”义,《词典》分别使用了不同的字形来区分词义的差别中,如表5所示。

而对于一字多音的文白异读词,若文白读词汇分别表示不同的意义,《词典》则选用了《汉英韵府》中的释义为不同读音的词汇注释,如表6所示。

第三种,没有参考《汉英韵府》的释义,这一类主要是方言与共同语词义较大不同或完全不同的词。如“细”,见表7所示。

词典的主要功能是解释词义,这是决定一部词典质量好坏的关键环节。《词典》与大多数同时期出版的英汉词典一样,释义时既参考了中国传统辞书,又结合了英文语境的对应解释。在《词典》中,作者将词汇置于不同短语、句子的语境之中,展示不同的词义。这

些释义详实地记录了19世纪潮州方言词义系统。

此外,与英文中没有直接相对应或意义较虚、文化义较浓的字词(如“叫”“过”“力”“灵”“龙”“理”“厘”“临”“立”“礼”“落”“名”“面”“丝”“仙”“神”“收”“受”“顺”“达”“道”“点”“当”“头”“天”“调”“胞”“运”等),作者都花了较多的笔墨解释词义。

(三) 收词的原则及范围

19世纪的汉外词典有一个共同特点,即多以表达为主,既有字、词,也有短语形式的对应,还在设计中兼顾了使用者学习的需求。(徐时仪2016)斐姑娘的《词典》延续了自马礼逊以来传教士词典的收词方式,释词既收录正式的文言词语和书面词语,也收录日常交流的口语和俚俗词语,既有专有名词,也有成语、谚语等。此外,为方便西方传教士学习潮汕地区的方言文化、了解潮州府社会政治、熟悉潮州风俗习惯,收录的词句还涉及宗教、科举、官职、医学、礼仪、传统、艺术、时令、风俗、体制等方面。《词典》早已超越传教的单纯目的,旨在涵盖社会生活的方方面面。据我们统计,全书共收录词句48393条,远超过同时期其他潮州方言词典的体量,如表8所示。

《词典》中的释例记录了19世纪末潮汕社会的民风民情。例如“潮州城内分作七隅,一隅一个地保”一条记录了府城的行政管理;“妈屿个行铺拢总徙入汕头”一条记录了1862年之后妈屿岛上的商铺总体迁入汕头市区的史实;“潮阳有一块曲水流觞个景致”一条则记录了潮阳县东山的一处旅游胜地;“阖郡公启”一条则记录了1860年为反对英国领事馆进入潮州府城而颁布《潮州阖郡公启》的历史事件。这些记录显示出《词典》鲜明的时代及地域特色。

上文提到,《词典》并非单纯供传教士传播福音使用,因而释例的传教色彩不浓,反而收录了颇多具有儒、释、道三教文化色彩的词句。例如反映清末潮汕地区诸神崇拜:“老爷”“祀老爷”“奉老爷”“营老爷是营日无营暝”“老爷出游”“降乩”“童乩”“童身上刀梯”“行火路”“落油汤”“出神”“老爷符”“老爷圣诞”“青龙庙”“烧香”“去宫庙块拜”“带银锭、香、烛、靠神佛保佑”。道教词语如:“建醮”“拍醮”“平安醮”“醮棚”“阴骘文”;佛教词语如:“阿弥陀佛”“佛祖”“韦陀爷”“佛事”等。

此外,一些日常重要的生活细节也见诸《词典》的释词。如潮州人种茶、喝茶的风俗,就被斐姑娘巨细靡遗地记录了下来。在“茶”这一条词目之下,收录的词条就有以下100余条:

茶丛、茶箬、茶米、食茶、冲茶、做茶、烳茶、茶盅、茶杯、茶罐、茶盘、茶洗、茶瓯、茶炉、茶锅、茶垫、茶具、茶船、茶几、茶壶、茶桶、茶瓿、茶米罐、茶橱、一泡茶、茶渣、酾茶、倒盅茶来、牵茶来、茶馆、茶居、茶房、茶铺、茶林、茶麸、炒茶、焙茶、茶花、茶油、茶籽枯、茶箱、担茶担、试茶、等食盅茶了、茶客、茶师、奇种茶、名丛茶、名种茶、乌龙茶、小种茶、大杯茶、功夫茶、鸟喙茶、黄茶、悬山茶高山茶、内山茶、药茶、茶仪、送伊买茶、茶包、挈块饼来配茶、伊个茶是有瘾个、茶个香头好在、只泡茶冲出来盅面好、茶盅底、只泡茶有喉底、只泡茶个香就清、茶囥久失香、茶水冲出来无么色、茶落厚一下、伊平时是食厚茶、落一泡好个茶来冲、只个人老讲究食茶、茶粕、新茶、老茶、旧茶箬漉掉、茶色、有茶色个饶纱么、种若侪丛茶、春茶、秋茶、采茶、摘茶、茶籽、一帖茶、茶柴、茶柴炭、茶筛、水烳滚烫茶盅罐落茶箬冲了猛猛就酾清洁:勿禁□him着□him久就□kha涩茶泡太久会苦涩、米甘茶、采茶歌、武夷茶

这些关于茶的方言词汇反映了清末潮人嗜茶的生活习惯,也看出功夫茶文化的独特与悠久。

除了方言词汇,当地丰富的方言俗谚也是《词典》收录的重要内容。例如“有人掠鹌鹑破家,有人掠鹌鹑发家”“天光寅,日出卯”“工字出头,磨成老猴”“早雨早晴,晏雨留暝”“百赊唔如五十现”“行船走马三分命”等,这些民间俗语、谚语反映了士农工商和世间百态的生活。斐姑娘在《真光初临》中提到:“广大群众不识字,但他们懂得大量谚语,这些影响着他们的性格、行为、习惯和思想。由经验而得的智慧,以民谚的形式不断积累,互相传播,最后人们个个饱学,如堂吉诃德的仆人一样饱满。”(Fielde1884)199《词典》对俗谚的大量收录侧面反映出斐姑娘对潮州方言与文化的了解掌握程度。

四、 结语

19世纪末,汉英方言词典的宏观结构已经基本稳固,《词典》参考了同时期体例与内容均较为完善的官话辞书《汉英韵府》,无论从宏观体例的设计到用字和词条的挑选、释义,完整程度都胜于同时期出版的其他传教士潮州方言辞书。《词典》既是一部蕴含丰富文化信息的外向型方言词典,又兼具了求解型词典和学习型词典的特点,它的出版与重新发现,无疑可以丰富汉语方言辞书编纂史的理论与实践。

《词典》一出版即受到关注。当时的主流英文报刊给予《词典》较高的评价,特别是对斐姑娘作为一名女传教士,克服种种困难,花费大量心血编纂词典的事迹做了大量的报道。但同时潮州的传教圈针对斐姑娘的《词典》的定价、销量、拼音方案及实用性方面也提出尖锐的批评。(聂利2016)

以今天的眼光来看,《词典》仍存在一些不足。例如检索系统的设计不够科学,若一个人对潮州方言的音节不熟悉,则难以使用该词典快速查找到字词;除此之外,斐姑娘对例证的取舍具有个人主观性,未能更充分仔细斟酌收录的词条及范围,甚至有一些条目重复收词等。不过,将《词典》置于19世纪末的汉英辞书中考察,则可以发现这些问题难以避免。

《词典》毫无疑问是史无前例的潮州方言词典,它收录的大量口语化、生活化词汇和语句,为我们今天保留了一份十分珍贵的19世纪末潮州方言口语语料。此外,《词典》对19世纪末潮汕地区的社会文化记录同样值得关注,它与斐姑娘的其他著作(《真光初临》《天朝一隅》《潮汕夜话》)一道,是记录晚清潮汕社会历史文化的重要影像作品,无论是对语言学及辞书史的研究,还是对文化史的研究,都具有重要意义。

附 注

[1]19世纪浸信会的档案材料记录A.M.Fielde为“斐姑娘”,本地人至今也如此称呼。(林伦伦2013)

[2]主要成果有: Stevens(1918)、Warren(2002/2014)与聂利(2016)。本文介绍斐姑娘生平及经历部分参考了这几种相关成果。

[3]该书是The Consolidated Gospels的潮州方言翻译版本,现藏于日本东北大学图书馆。在游汝杰(2002)中被误归入“福州土白”类。条目: “福音四书合串,福州美华书馆铅印,1874年,201页,一册,线装,东北。”

[4]晏玛太,美南浸信会传教士,主要在上海传教。著有上海话教材《中西译语妙法》(First Lessons in Chinese)。晏玛太去世后,斐姑娘曾为他写过一篇传记。

[5]原文为: “A more modest and unpretentious preface to a book involving such an amount of scholarship and labor, we do not ever remember to have seen.”(Stevens1918)35

[6]该书正文页眉为“Dictionary of the Swatow Dialect”,我们据此将其翻译为《汕头方言词典》(有的学者翻译为《汕头方言音义辞典》)。

[7]原文为: “The figures under the syllable refer to the page on which the same Chinese character may be found in Williams Syllabic Dictionary, which has been largely used in the preparation of this one, and from which the definitions here given are mainly derived. The upper figure on the right hand is the number of the radical under which the character stands in Khang His dictionary, and the lower figure indicates the number of strokes beside the radical.”

[8]原文為: “the Department whose chief port is Swatow... The pronunciation given in this Dictionary is that of Chau-chau-fu, the Department City.”张屏生(2020)认为因澄海当时是“最具有广泛代表性的口音”,所以成为编纂潮州话辞书的主体音系。这一说法有误。具体讨论见徐宇航(2018)。

[9]据徐晓娴(2016)统计,《词典》的用字中,本字3673个,训读字1108个,借用字191个,同音或近音字29个,方言俗字10个,错别字6个。

[10]据徐晓娴(2016)统计,《词典》共有汉字5442个,使用本字的汉字词目有3673条,占总数73.21%。

参考文献

1. 斐姑娘.真光初临.郭甦译.香港:砚峰文化出版社,2016.

2. 林伦伦.斐姑娘及其《汕头方言词典》.汕头特区晚报,20131229.

3. 聂利.科学、性别与文化:斐姑娘的传教生涯及其回美以后.香港中文大学博士学位论文,2016:40-41.

4. 苏精.基督教与新加坡华人(1819—1846).台北:台湾清华大学出版社,2010:67.

5. 吴立乐编.浸会在华布道百年略史.上海:中华浸会书局,1936:58.

6. 辛世彪.十九世纪美国女传教士斐姑娘.http:∥blog.sina.com.cn/s/blog_49d8b29801015z7t.html,2012(访问日期:20171123).

7. 徐时仪.明清传教士与辞书编纂.辞书研究,2016(1).

8. 徐晓娴.19世纪美北浸信会潮汕方言文献方言用字的比较.韩山师范学院学报,2016(5).

9. 徐宇航.潮州方言一百多年来的音韵变迁.北京: 商务印书馆,2018: 11-17.

10. 游汝杰.西洋传教士汉语方言学著作书目考述.哈尔滨:黑龙江教育出版社,2002:67.

11. 张屏生.菲尔德《汕头方言音义辞典》的音系及其相关问题.潮学研究,北京: 社会科学文献出版社,2020.

12. 庄金凤. 《汕头方言辞典》音系研究.台湾大学硕士学位论文,2005.

13. Dean W. First Lessons in the Tie-chiw Dialect. Bangkok:Mission, 1841.

14. Douglas C. Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy, 1873.

15. Duffus W. English-Chinese Vocabulary of the Vernacular or Spoken Language of Swatow. Swatow:English Presbyterian Mission Press, 1883.

16. Fielde A M. A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect Arranged according to Syllables and Tones. Shanghai:American Presbyterian Mission Press, 1883.

17. Fielde A M. First Lessons in the Swatow Dialect. Swatow:Swatow Printing Office Company, 1878.

18. Fielde A M. Pagoda Shadows:Studies from Life in China. Boston:W.G. Corthell, 1884.

19. Fielde A M. A Corner of Cathay:Studies from Life among the Chinese.1894.

20. Goddard J. A Chinese and English Vocabulary in the Tie-chiu Dialect. Bangkok:Mission, 1847.

21. Stevens H N. Memorial Biography of Adele M. Fielde:Humanitarian. Seattle:Press of Pigott Printing Concerns, 1918.

22. Warren L. Adele Marion Fielde:Feminist, Social Activist, Scientist. London/New York:Routledge, 2002/2014.

23. Williams S W. A Syllabic Dictionary of the Chinese Language. Shanghai:American Presbyterian Mission Press, 1874.

(汕頭大学文学院中文系/潮汕文化研究中心 广东 515063)

(责任编辑 马 沙)