赣南大山排铅锌金银多金属矿成矿地质条件分析

2021-03-19陈巧云曾庆友潘世语彭蜀涛张连湘

陈巧云,曾庆友,潘世语,彭蜀涛,李 韬,张连湘

(1.江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队,江西 赣州 341000)(2.江西有色地质矿产勘查开发院,江西 南昌 330001)

0 引 言

大山排矿区位于江西省于都县北东45°方位,直距约40 km处。近年来,江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队在该区开展了详查地质工作,对区域、矿区成矿地质条件、矿化分布规律、找矿潜力等进行了较为系统的研究[1-2]。文章立足于详查地质工作成果,对矿区铅锌金银多金属矿床地质特征及其相关性特征进行归纳总结,并对成矿地质条件进行分析探讨,以期为区内成矿规律的研究和找矿预测等提供参考。

1 区域地质背景

大山排矿区位于华南成矿省(II级)之南岭W-Sn-Mo-Be-REE-Pb-Zn-Au成矿带(Ⅲ级)北东缘,与浙中-武夷山(隆起)W-Sn-Mo-Au-Ag-Pb-Zn-Nb-Ta-U-叶腊石-萤石成矿带(Ⅲ级)[3]西缘交汇部位。区域地层以广泛出露新元古代基底岩系为特征,全区地层分为基底(AnZ)、盖层(D-P)、断陷盆地沉积(J-K)3个构造层,区域赋矿围岩以新元古浅变质岩系为主,次为二叠系碳酸盐岩及碎屑岩;区域构造以断裂为主,区域性鹰潭—定南深断裂呈NNE向穿过本区,表现为多期次活动的叠瓦式推覆[4],控制了成矿岩浆侵入;区域岩浆活动主要为加里东期及燕山期,次为印支期;活动方式以侵入为主,喷发溢流为次。加里东期岩体主要与Nb、Ta矿化有关,常有Y、Ti异常分布,印支期岩体具Nb、Ta、Y、Ti异常,REE、Au矿化。燕山期岩体最为发育,多期次活动明显;酸性岩体与W、Sn等矿化关系密切,而以高山角岩瘤、牛形坝岩枝、岩脉群等为代表的花岗闪长岩、花岗闪长斑岩,与矿区的Pb、Zn、Cu、Ag、Au等矿化关系密切。

2 矿区地质概况

2.1 矿区地层

区内出露地层主要有新元古代青白口纪晚世库里组(Pt3k)、南华纪早世上施组(Nh1s)、南华纪中-晚世沙坝黄组(Nh2-3s),中生代侏罗世罗坳组(J2l)及沿沟谷分布的第四系(Q)(见图1)。其中南华纪早世上施组(Nh1s)为一套沉积环境相对稳定的沉积组合,主体岩性为深灰色、灰色,风化后呈紫灰色、灰白色中—中厚层状变质粉砂岩与变质细砂岩(局部含砾)、簿层状板岩互层夹褐铁矿化石英岩、灰白色或灰黑色硅质白云岩、硅质岩,硅质岩、硅质白云岩标志层与断裂交汇部位对成矿有利,矿体常产于硅质白云岩的顶、底界面处。

图1 大山排矿区地质略图

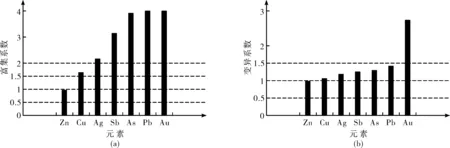

据矿区1∶10 000土壤地球化学测量成果,矿区主要成矿元素峰值整体较高,以算术平均值作为背景值与地壳丰度背景比较,大多数含量高于地壳丰度背景值,Au、Ag、Sb、Pb、As元素的背景值则高于地壳丰度几倍[5];大部分元素的富集系数和变异系数都大于1,表示对该项元素成矿有利,尤其是Au元素的富集系数和变异系数分别达到6.16和2.76,详见表1,矿区元素富集系数和变异系数排序图见图2。

表1 大山排土壤测量元素主要地化参数统计表

图2 大山排土壤测量元素富集系数(a)和变异系数排序(b)图

2.2 矿区构造

2.2.1 褶皱构造

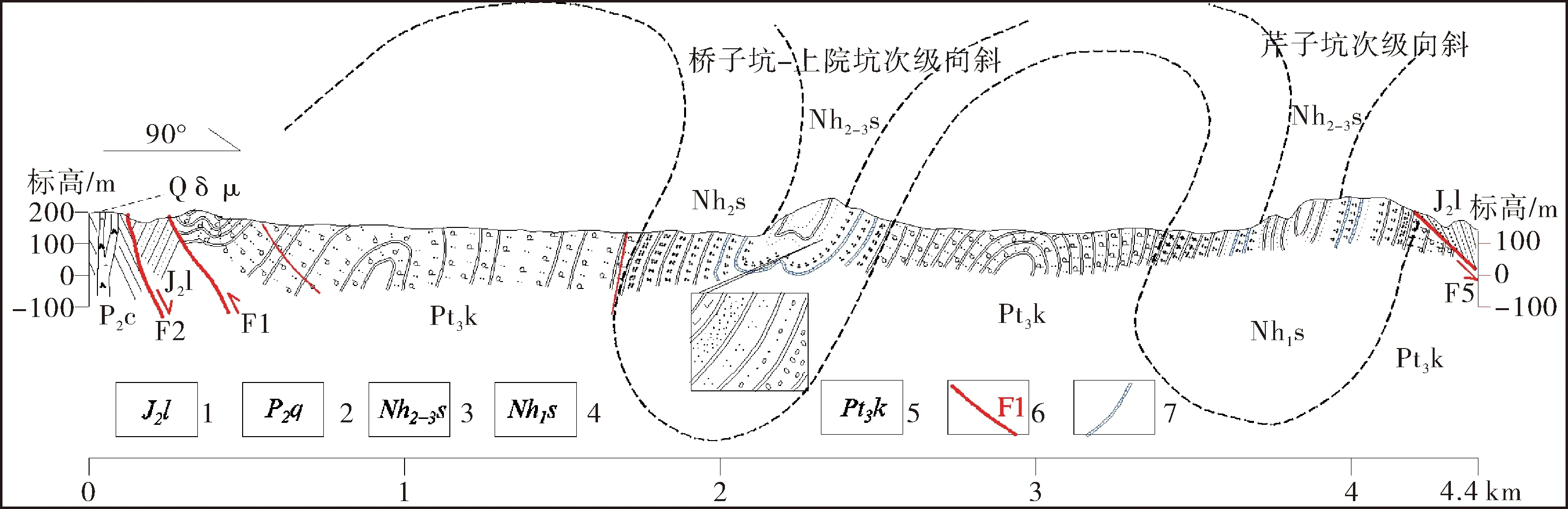

褶皱变形在矿区主要表现为基底褶皱,由新元古代老地层构成,地层倾向S,陡倾斜,主要分布于矿区外侧F1以东至矿区F5断裂之间,为轴向近SN、次级小褶曲发育的复式向斜褶皱,包括两个次级向斜、两个次级背斜。复向斜以青白口纪库里组地层为翼、南华纪沙坝黄组地层为核,背斜褶皱则是以青白口纪库里组地层为核、南华纪沙坝黄组地层为翼(见图3)。受后期断裂破坏,由西向东构成区内基底褶皱的两个主要次级向斜(桥子坑-上院坑向斜、芹子坑向斜)有明显的位移,芹子坑向斜,在六工排被F12破坏,核部上施组、砂坝黄组地层右行位移距离达数10 m。

图3 基底褶皱形态示意图

2.2.2 断裂构造

矿区内断裂根据产状、性质及与成矿的关系可分为NNE向控岩控矿断裂、近东西向容矿断裂-裂隙、NE向成矿前断裂。

(1)NNE向控岩控矿断裂:含平行排布的F1、F2、F3、F5。其中F1为矿区控岩、控矿构造,局部容矿,F2、F3为F1的次级断裂。

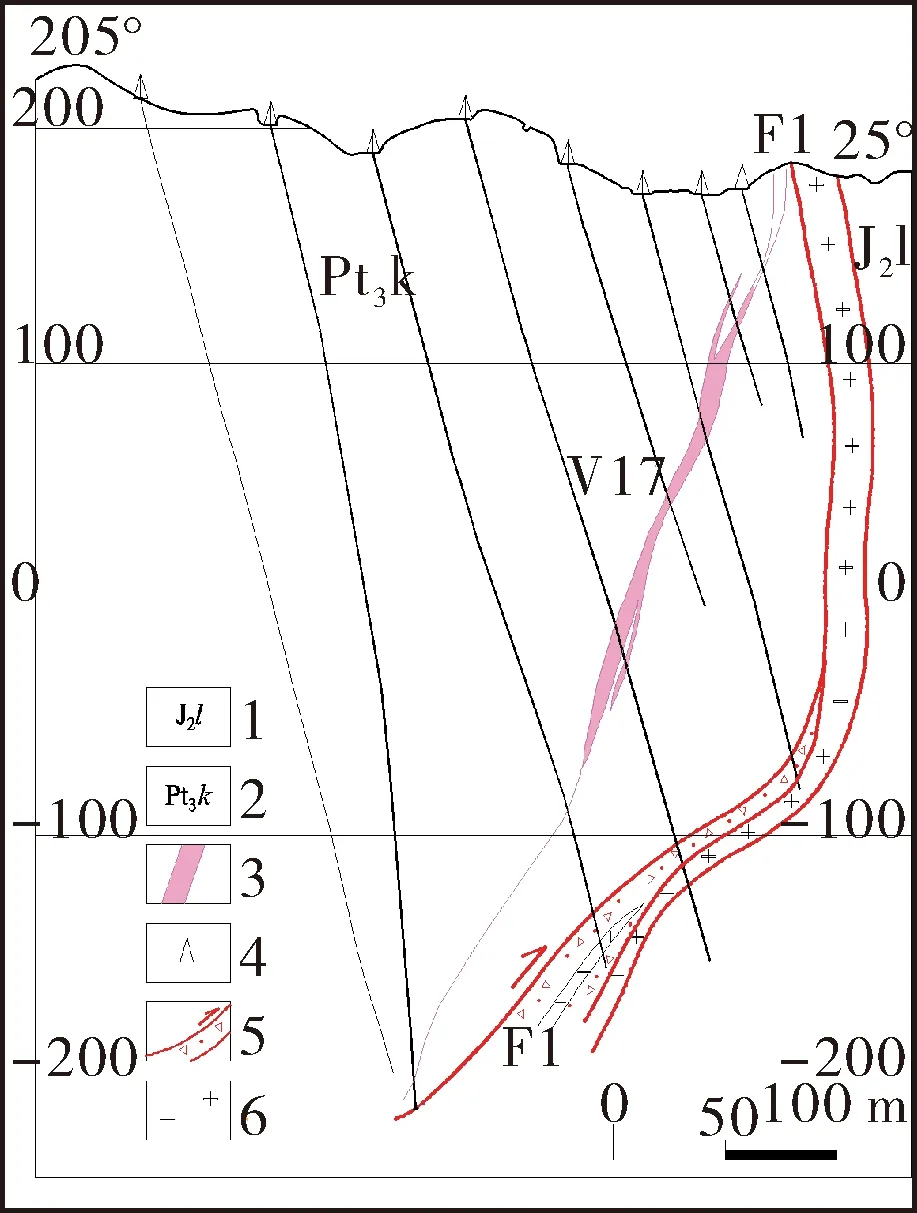

F1断裂:属区域性推覆构造的一部分,南东盘新元古基底岩系覆于北西盘二叠系及侏罗系之上,走向NNE,矿区内延长4 km,处于近SN向与NEE向延展的转折部位,整体构成往NW凸出的大弧形。断裂宽度5~10 m,地表主要见构造角砾岩、挤压透境体和挤压片理,有早燕山期末石英斑岩贯入,地表倾向NW、倾角70°~86°;据勘探钻孔和科钻(NLSD-1)揭露显示:断裂深部普遍见碎裂岩、碎斑岩、糜棱岩,以及挤压片理、挤压透境体等,倾向转为SE-E、倾角变缓至50°~60°,具有总体倾向SE的“犁式”产状特点(见图4),并有花岗闪长斑岩、石英斑岩贯入,局部有铅锌银金多金属矿体产出;发育大量与其近于垂直的近东西向为主、具张扭特征断裂、裂隙,为区内破碎蚀变岩型矿化的容矿构造和岩脉、岩墙就位的通道。

图4 F1构造深部形态图(据文献[6]修改)

F5断裂:位于矿区东侧,走向NE-NNE,倾向NW,倾角50°~80°,宽1~5 m,裂面舒缓波状,带内见糜棱岩、构造角砾岩、构造透境体及挤压片理[7],显示为压性结构面,北西盘上升、南东盘下降。南端被NE向断裂、近EW向断裂切断,断裂南盘向东位移超过1 km。

(2)近东西向容矿断裂-裂隙:近东西向为主的容矿断裂-裂隙属F1推覆构造派生构造。按其走向大致可分为近EW向的11号脉组、EW向的31号脉组,NEE向的54、64号脉组三种方向。

11号脉组:为牛形坝矿区主要矿脉组在本区的东延部份,在本区仅发现一条主要容矿构造(V11),控制长约180 m。地表一般表现为褐铁矿化硅化带、硅化破碎带,由蚀变围岩、角砾岩、糜棱岩等组成,并充填硫化物石英脉及硫化物细脉、碳酸盐细脉。受表生作用影响,矿带地表常见褐铁矿化,矿体呈隐伏状。

31号脉组:为牛形坝矿区主要矿脉组在本区的东延部份,在本矿区仅揭露到主矿体V31,隐伏出露在六工排一带。在本矿区控制矿化带延长330 m,总体走向EW,倾向S。

54号脉组:为本矿区主要铅锌矿化脉组,已控制3条V53、V54、V55条铅锌银矿化带,总体走向SWW,西段走向V54走向NE,平面略呈半月弧状展布;倾向南,倾角68°~80°,矿带在地表表现为密集的裂隙网脉带+蚀变岩带,蚀变以硅化为主,次为黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化,矿体呈隐伏状。

64号脉组:出露在樟树坳以南,为本矿区主要矿脉组,控制主要矿带V64,矿化带延长550 m, 倾向控制深430 m,总体走向EW向NEE,倾向N。矿带在地表表现为密集的褐铁矿化裂隙网脉带+蚀变岩带,蚀变以硅化为主,次为黄铁矿化、绢云母化、碳酸盐化,矿体呈隐伏状。

(3)EW向成矿前断裂:地表仅见F12,分布在六工排一带,是区内对地层展布影响较大的断裂。其明显切割位移芹子坑向斜达数几十米,总体走向85°~95°、延长约450 m,地表产状倾向180°,倾角75°~82°。

2.3 矿区岩浆岩

矿区岩浆岩主要以脉岩状成群产出于F1断裂内部及推覆体上盘,活动期次及地质特征见表2。

表2 矿区岩浆活动期次及主要脉岩特征简表

矿区内出露脉岩按活动时期可分为燕山早期第五阶段及燕山晚期。其中燕山早期第五阶段主要脉岩有花岗斑岩(γπ)、花岗闪长斑岩(γδπ),花岗闪长斑岩被花岗斑岩切错,二者与矿区铅锌银多金属矿化关系较为密切;燕山晚期脉岩有闪长玢岩(δμ),分布在矿区外围,对矿化体影响不大。脉岩对破碎蚀变岩型多金属矿体形态影响表现为:花岗闪长斑岩常见与矿体伴生或被矿体切错;花岗斑岩常见与矿体伴生或切错矿体。

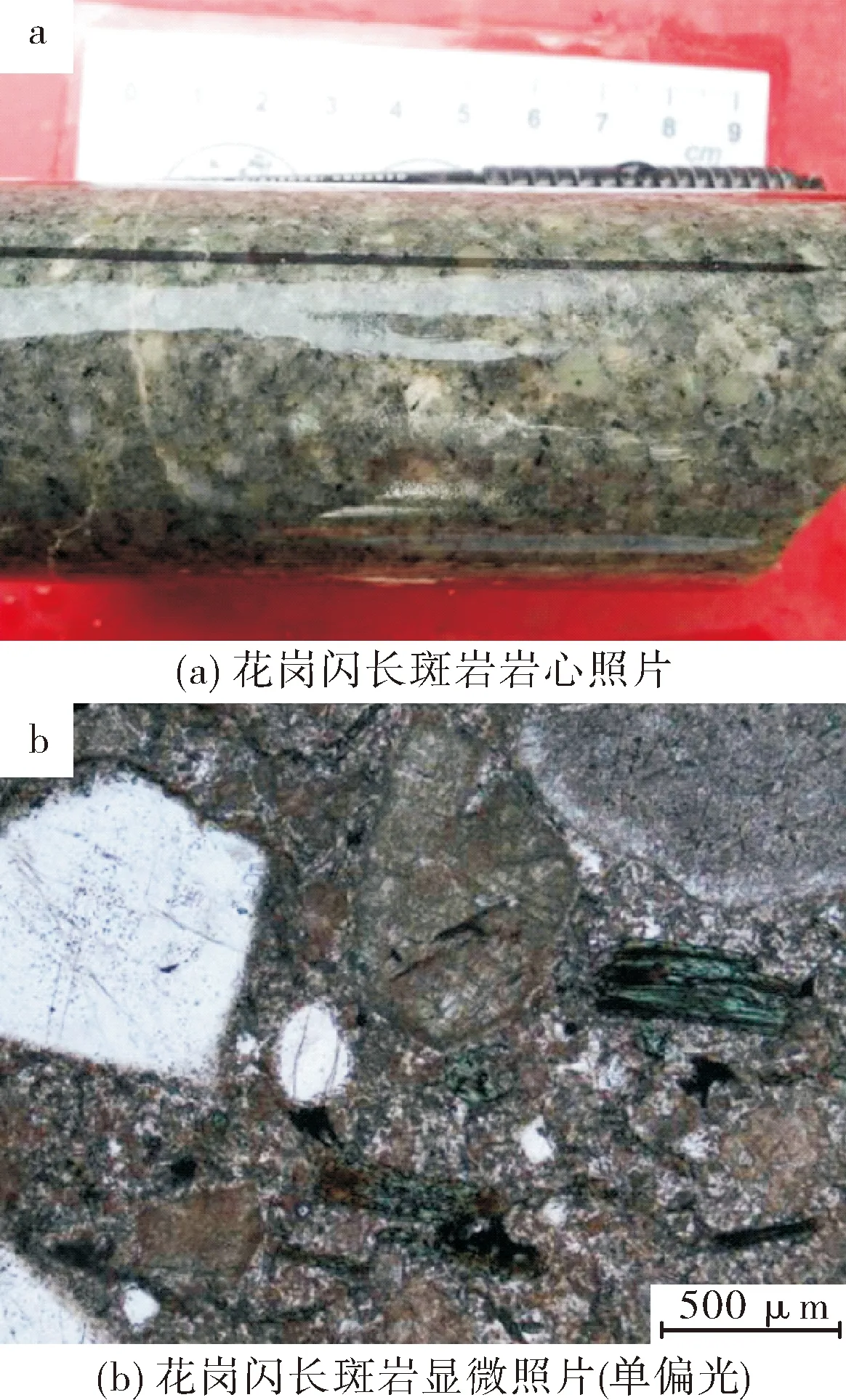

2.3.1 花岗闪长斑岩(γδπ)

地表共出露3条,以岩脉状产出,岩石灰白色或深灰色色调,具斑状结构,斑晶为石英、斜长石、碱性长石、角闪石、黑云母;基质为隐晶质的长英质矿物;副矿物为磷灰石、磁铁矿、黄铁矿。石英斑晶(1%~10%)呈半自形—他形粒状,粒径0.25~7.5 mm,边部有不同程度的熔蚀,熔蚀较轻者仍保留棱角,熔蚀较强者呈球状、月牙状、港湾状;斜长石斑晶(3%~10%)呈自形—半自形板状,粒径1 mm×0.5 mm~6.5 mm×3.5 mm,边部被轻微熔蚀,发育卡式双晶、聚片双晶、环带结构,部分斜长石有硅质边,斜长石常发生不同程度的钠黝帘石化、高岭土化、硅化、绢云母化、绿泥石化,蚀变强烈时双晶及环带均不可见;碱性长石斑晶(≤4%),呈自形—半自形板状,粒径1.5 mm×1 mm~7 mm×3 mm,较大颗粒内部有时包含自形黑云母,碱性长石常发生强烈的高岭土化和不同程度的硅化、绿泥石化、绢云母化。角闪石斑晶(2%~12%)呈自形长柱状、六边形、菱形,多发生强绿泥石化并析出铁质,部分发生碳酸盐化。黑云母斑晶(2%~7%)呈自形短片状,粒径0.5 mm×0.15 mm~3 mm×2.5 mm,浅棕色—棕褐色、红棕色—深褐色多色性显著,常发生绿泥石化,并析出针状金红石和粒状磁铁矿;副矿物(≤1%)磁铁矿和黄铁矿呈星点状或稀疏浸染状分布于基质中,部分磁铁矿呈自形粒状包裹于暗色矿物中(见图5)[8]。

图5 花岗闪长斑岩特征(NLSD-1,2 260 m处)

2.3.2 花岗斑岩(γπ)

是矿区出露最广泛的岩脉,岩石粉红色带灰色色调,斑状结构。斑晶为石英(1%~2%),呈半自形粒状,粒径0.5~2.5 mm,因边部被熔蚀而呈球状、港湾状;基质(98%~99%)为微晶-隐晶质的长英质矿物,粒径<0.15 mm,且长石强烈高岭土化、岩石发生绿泥石化蚀变(见图6)。

图6 花岗斑岩特征(NLSD-1,105 m处)

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

本次圈定破碎蚀变岩型矿体6条(V11、V31、V53、V54、V55、V64),矿体长度230~540 m、平均366 m,倾向延深145~547 m、平均327 m。控制矿体标高+188 m~-381 m,剖面上呈陡倾不规则带状(脉状)、透镜状和豆荚状,倾向S,倾角65°~87°。矿体平均水平厚度0.71~1.79 m、具薄脉型特征,变化系数25.65%~88.56%,总体上属较稳定类型,具两端厚中间薄、浅部薄中深部厚的特点。矿体中Pb、Zn、Ag、Au、Cu五个成矿元素同体互为共伴生。Pb平均品位0.826%~2.991%,变化系数128.77%~276.06%,总体上属较均匀;Zn平均品位1.969%~3.307%,变化系数89.84%~180.07%,总体上属较均匀;Ag平均品位19.266×10-6~218.705×10-6,变化系数74.32%~240.08%,总体上属较不均匀;Au平均品位0.287×10-6~2.310×10-6,变化系数88.086%~289.78%,总体上较均匀。银金局部富集、铜是伴生组分。V11、V31矿体是银坑矿区主矿体东延,V31矿体在矿区中部被第四系覆盖,呈隐伏状;V64位于矿区东南侧,总体走向呈NEE,矿体长550 m,呈薄脉状;V55位于矿区大山排南侧,走向EW~NEE,矿体长400 m;V53、V54矿体位于大山排北侧,走向EW,倾向S,倾角68°~85°,呈陡倾不规则带状(脉状)。各矿体特征见表3。

表3 大山排矿区主要矿体特征一览表

3.2 矿石质量

3.2.1 矿石组成

(1)矿物成分:矿区矿石矿物种类有29种(见表4)。

表4 矿石矿物种类一览表

(2)化学成分:矿区硫化矿石化学成分主要是Si、Al、Fe、Ca、Mg的氧化物,由这些氧化物形成以石英、绢云母为主的脉石矿物。矿石中SiO2含量62.561%, K2O>Na2O、(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.015%<0.5%,CaO>MgO,K2O/(K2O+Na2O)=0.99%>0.6%,显示高酸、高钾特性。

3.2.2 矿石结构构造

矿石结构主要有结晶结构、交代结构,次为固溶体分离结构和受压结构[9];矿石构造主要有块状、细脉浸染状、网脉状、角砾状、条带状构造[10]。

3.2.3 矿石类型

按矿石的组构特征,矿区矿石自然类型可划分为脉型、细网脉型、细网脉浸染型3类,3类矿石之间常呈渐变过渡,无明显界线。以脉型、细网脉型为主要矿石类型,走向连续、厚度较大的脉型矿石往往构成富矿段;矿石工业类型属铅锌银金(铜)矿石。

4 成矿地质条件分析

4.1 地层分析

矿区主要赋矿围岩为青白口系库里组和南华系上施组地层,青白口系库里组为一套海底火山—沉积建造,南华系上施组为一套沉积环境相对稳定的沉积组合,地层经历浅变质和强烈的褶皱变形作用,内部剪切带、破碎带和节理较发育,为成矿流体提供了较好的运移和贮存通道。此外,不同地层具成矿元素组合不同的特点,而同一地层的不同岩性也有成矿元素富集程度上的差异,如青白口纪地层中的元素组合为Ag、Au或Pb、Zn,石炭纪碳酸盐岩与碎屑岩异性界面上的元素组合为Mn、Pb、Zn等(营脑矿区);同地层不同岩性的控矿特点,如青白口纪库里组变凝灰岩和震旦纪沙坝黄组变质砾岩、变质砂砾岩中Ag、Au品位较高,而青白口纪上施组白云岩层则对铅锌矿的富集起了促进作用等。

4.2 岩浆岩分析

本区域内银金铅锌铜多金属矿化与岩浆岩脉(体)产出关系密切,紧密伴生,是成矿流体循环的热动力和部分矿物质的提供者。矿区北东侧围绕高山角岩体(花岗闪长岩)四周的地层中,遭受了不同程度和不同种类的热液蚀变作用,在围岩中蚀变则表现为强烈而广泛的硅化、绢云母化;矿区内广泛出露的花岗闪长斑岩脉及花岗斑岩脉,其侵入时使脉侧围岩具明显的热液蚀变特征,蚀变类型主要有硅化、绢云母化和绿泥石化,蚀变分带总体以脉岩为中心呈窄条型(或线型)蚀变;花岗闪长斑SiO2含量相对于花岗闪长岩较低而略偏中性及具高钾低钠的特点,成矿元素Ag、Au、Cu、Pb、Zn含量分别高出地壳克拉克值数倍或数十倍,岩体紧密伴随有多阶段矿化,说明与铅锌银金多金属成矿关系密切;井笔山、樟树坳一带出露的隐爆角砾岩,地表表现为低品位的含金地质体,其主要特征:见明显的隐爆角砾岩筒,筒内为爆破角砾岩,角砾大小不一,成分以花岗闪长斑岩为主,少量围岩角砾,隐爆角砾岩中张性裂隙发育,其中充填有硫化物-石英细网脉,岩石蚀变较强,以硅化、绢云母化、绿泥石化及高岭土化为主。矿化呈浸染状、细网脉状和条带状、块状,硫化物以黄铁矿为主,黄铜矿、铅锌矿次之。

从岩浆分异产物来看,有花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、闪长玢岩、石英闪长玢岩、花岗斑岩、石英斑岩等,这种从中酸性—酸性分阶段的充分演变分异,特别有利于矿物质的迁移富集,不同岩浆岩一般有不尽相同的矿化组合,显示不同岩浆热场对成矿不同程度的控制作用。区域内岩浆岩以花岗闪长斑岩为主,侵入时代为侏罗—白垩纪,属燕山中晚期产物。对比这一时期本区域上岩浆活动特点,本区内岩浆成因应属于壳幔混源型。

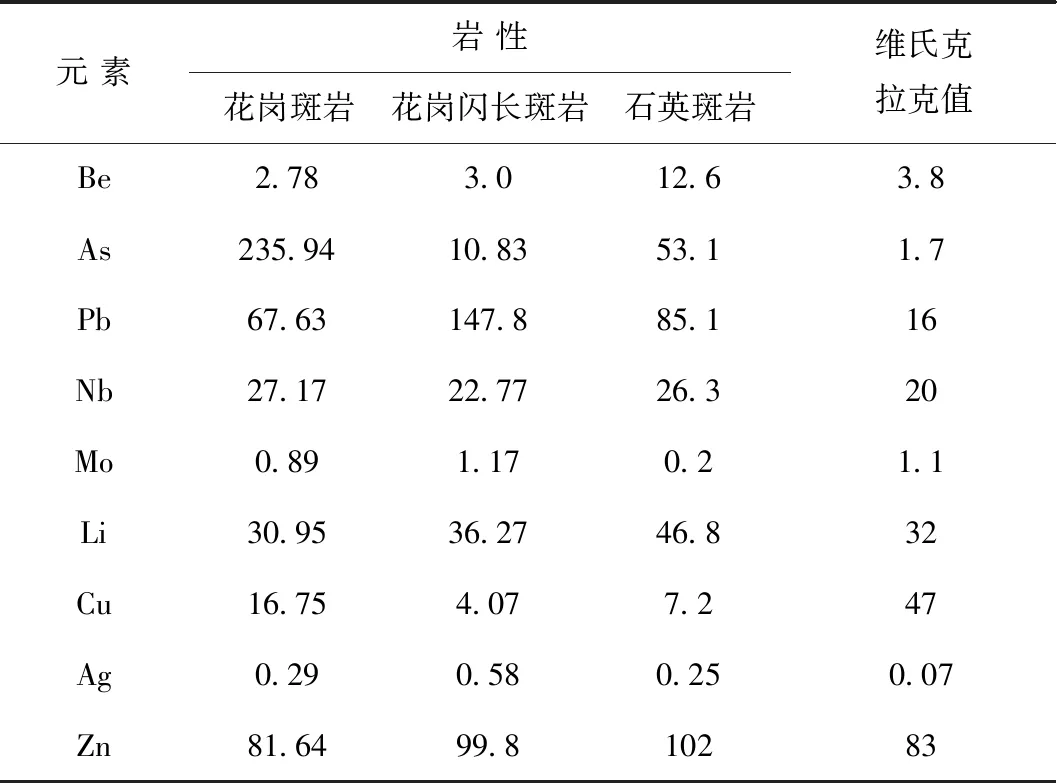

矿床中黄铁矿的硫同位素δS34值为-3.25‰~+1.32‰,变化范围窄且绝对值较小,与陨石硫同位素接近,也说明硫来源于上地幔或地壳深部;铅同位素比值206Pb/204Pb为18.01,207Pb/204Pb为15.82,表现为正常铅,有岩浆热液成因特征,可印证区内矿带成矿物质来源于岩浆热液。由表5可知,岩浆岩体中 As、Pb两元素含量较地球克拉克值高出十多倍外,显示出岩浆岩较丰富的含矿性。

表5 银坑贵多金属矿田岩浆岩微量元素含量表/(ηg·g-1)

4.3 构造分析

矿化带其本身就以构造破碎带形式出现,构造对矿带的控制尤其明显。在区域上,加里东、海西构造运动,形成NW~SE向挤压应力场,构成了区内北东向构造格局。燕山运动,受区域上(华南地区)南北向旋扭(逆时钟)力偶作用所派生N(N)W~S(S)E向主压应力,形成区内一系列NE~NNE向推覆构造,如F1等;N(N)W~S(S)E向主压应力,形成同方向张扭性断裂(控岩构造),其派生出次一级的近东西向旋扭(顺时钟)力偶,形成区内NWW~SEE向舒缓波状的张扭性断裂(控矿构造),且呈斜列式排列,被矿液充填成矿,从而形成区内多金属矿带群。

5 结 论

矿区矿化受断裂构造控制明显,金属矿物以裂隙充填交代成脉状、细脉状、网脉状、浸染状等多种形式产出,岩浆活动与矿化具有明显联系,花岗闪长斑岩与矿化呈成生关系,矿石金属矿物种类较多,矿物组合复杂,显示出矿液具多期和脉动成矿的特点,矿体主要矿物包裹体(均一法)测温的成矿温度为230~300 ℃,属中低温成矿。此外,矿化分布于不同时代的地层与不同的岩性中,均具同一性矿化(Cu、Pb、Zn、Ag、Au),故矿化应属岩浆活动有关的热液矿化,矿床成因类型属中低温充填-交代型铅锌银金铜多金属矿床。