社会资本视角下西藏农牧区环境治理路径研究

2021-03-18张雁军张华娜

张雁军 张华娜

摘要 乡村环境治理是乡村振兴战略的重要组成部分。西藏农牧区乡村环境治理,不仅关乎着西藏全面建成小康社会,也关乎着农牧区生产生活方式的变迁,是一项基础性工作。随着传统乡村环境治理模式陷入困境,尋求多元参与的乡村环境治理模式成为方向。以帕特南的社会资本理论为基础,阐述了社会资本介入农牧区乡村环境治理的理论基础,结合实地调研分析了农牧区乡村环境治理的困境,同时从社会信任、社会规范、社会网络3个方面提出了突破农牧区乡村环境治理困境的思路。

关键词 社会资本;西藏农牧区;环境治理

中图分类号 X321 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2021)04-0265-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.04.071

Study on the Environment Governance Approach of Agricultural and Pastoral in Tibet from the Perspective of Social Capital

ZHANG Yan-jun1, ZHANG Hua-na2

(1.Tibet Academy of Social Sciences,Lhasa, Tibet 850000;2.School of Humanities, Tibet University,Lhasa, Tibet 850000)

Abstract Rural environmental governance is an important part of rural revitalization strategy. Environmental governance of agriculture and pastoral in Tibet,not only related to advance Tibet into a moderately prosperous society,but also to changes in the way of production and life in the rural areas. With the decline of traditional rural environmental governance, the multi-participation mode of rural environmental governance has become the direction. Based on social capital theory of Robert Putnam, elaborated the compatibility between social capital theory and rural environment governance, and analyzed the dilemma of rural environmental governance in agricultural and pastoral areas with the results of field investigation. At the same time, the paper put forward the path of rural environmental governance from three aspects: social trust, social norm and social network.

Key words Social capital;Agricultural and pastoral areas of Tibet;Environmental governance

作者简介 张雁军(1982—),男,山西大同人,助理研究员,博士,从事民族与宗教心理学研究。通信作者,讲师,硕士,从事语言政策、语言与贫困及应用语言学研究。

收稿日期 2020-07-13

党的十九届四中全会强调,要坚持和完善共建共治共享的社会治理体系,保持社会和谐稳定,维护国家发展安全。“共建共治共享”理念,明确了治理主体以及治理成效,从制度体系和治理目标两方面规定了社会治理的基本内涵,为新时代背景下构建社会治理新格局,推动中国特色社会主义制度不断完善,推动社治理体系与治理能力现代化注入新的动能。共建共治共享是中国共产党对公共治理理念的吸纳与认同,从本质上看是一种全民参与社会治理模式,从过程上看共建即共同参与社会建设,共治即共同参与社会治理,共享即共同享有治理成果[1]。在这种意义上,共建共治共享社会治理模式就与社会资本具有高度的契合性,这对研究破解乡村环境治理面临的困境有重要的意义。

1 社会资本与乡村环境治理:研究回顾

乡村环境治理是乡村振兴战略的重要内容,关系着我国生态文明建设的总体大局,更关系着全面建成小康社会的实现。改革开放以来,随着我国经济高速增长,环境治理也取得了一定的效果。但与城市比较而言,我国乡村的环境问题依然较为突出,“污染主体分散性强、随机性大、治理成本高、防治难度大、不易被监测”等治理困境依然存在[2]。事实上,乡村环境问题治理在党和国家的社会治理中占重要位置。从2005年开始,每年的中央一号文件都对环境治理问题进行了安排部署,如乡村污水处理、垃圾处理,环境监测、农村耕地改良等。2015年中共中央国务院颁布《关于加快推进生态文明建设的意见》指出,在农村环境治理过程中要坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,对农村环境治理要坚持“连片集中”整治原则,坚持农村垃圾和污水专项治理,大力发展绿色农业、生态农业。2018年,《农业农村污染治理攻坚战行动计划》指出:“补齐农业农村生态环境保护突出短板,进一步增加广大农民的获得过和幸福感”。至此,我国的乡村环境治理具有了全面建成小康社会的战略意义。

1.1 传统的乡村环境治理模式

乡村环境治理是个跨学科的研究领域,由于其在政治治理、经济治理、文化治理、生态治理方面具有重要意义,历来为不同研究领域的学者所关注。从现有的研究来看,国外研究者主要關注3种乡村环境治理模式。一是政府主导模式,这种治理模式的依据是由于理性经济人假设的影响,人们会为了经济利益而产生不利于环境的行为与决策,所以需要政府通过政策法规来规范个人的行为[3];二是市场主导模式,这种治理模式的依据是人们会主动地认识生产生活造成的环境问题,并通过市场化的途径来认识解决环境问题,解决环境问题制造者和受害者之间的关系[4];三是自组织治理模式,该模式认为不管是政府主导治理,还是市场主导治理都不是唯一解决问题的方式,因为环境治理是一个系统复杂的治理过程,需要综合考虑治理主体、过程以及效果[5] 。

从国内乡村环境治理研究以及乡村环境治理实践来看,基本上延续了国外的研究理论。如,刘璇等[6]认为,政府在乡村环境治理过程中处于主导地位,尤其是在环境法律法规的制定过程中。白燕茹[7]则认为,应该强化非政府环保组织的作用,提高乡村居民的环境保护意识;王晓毅[8]认为,缺失农民参与的环境治理体系是不完整的,应该综合考虑国家、市场以及社会在环境治理过程中的作用。有研究者认为,要考虑环境治理过程中造成的短时乡村经济发展影响,建立合理的生态补偿机制,以现实环境治理过程中的正义原则[9] 。

从现有的乡村环境治理模式来看,纯粹的政府主导治理模式或者是市场主导治理模式均不能在综合系统层面上发挥作用,由于在实践层面缺乏村民等社会力量的参与,现实的环境治理过程中表现出很多弊端。近年来,随着对社会资本理论的深入,其在社会治理过程中的作用被逐渐挖掘与利用。同时,依据社会资本理论来探讨乡村环境治理的相关研究成果越来越丰富。

1.2 社会资本理论参与乡村环境治理的逻辑

随着传统环境治理模式在实践层面陷入困境,越来越多的研究者开始寻找新的环境治理理论视角。如,有研究者认为群体成员之间的交流与互动所形成信任、行为规范以及监督机制,可以最大程度地促使成员采取符合共同利益的行为,从而有助于克服传统环境治理模式的弊端[10]。这为社会资本理论介入乡村环境治理提供了直接的支持。在共建共治共享社会治理体系下,乡村环境治理本质上是一个综合体系,需要乡村居民全民参与,需要建立参与主体之间的相互信任、互惠互利以及共同的行为规范和监督机制。而这与社会资本概念的核心内涵具有高度的理论契合性。

1.2.1 社会资本概念的内涵。

社会资本最早作为经济学概念出现的,20世纪80年代后,随着布尔迪厄对社会资本概念的界定,其在政治学、社会学等领域引起了学者的关注,并发展成为一个具有跨学科意义的概念。布尔迪厄认为,社会资本是个体在社会结构中社会网络中所占据的位置以及身份,这些位置与身份对于个体现实目标具有重要作用[11]。科尔曼[12]认为社会资本的界定主要是功能取向的,包含了不同形式的实体,即“义务与期望、网络、规范与惩罚、权威关系以及多功能社会组织和有意创建的社会组织”。从实践操作层面来看,使社会资本概念真正进入实证研究领域的是美国学者帕特南。他在布尔迪厄、科尔曼等关于社会资本概念解释的基础上,通过实地研究将社会资本这一概念应用到了社会层面。提出社会指标是指“一种社会组织特征,如信任、规范、网络,这些特征可以通过促进合作行为提高社会的效率”[13]。由此可见,社会资本本质上是一种社会网络关系,包含了社会信任、社会参与、网络结构以及互惠规范等。不同于物质资本与人力资本,社会资本存在于社会结构中,具有公共性、再生性、可转化性等特征,对促进经济发展、社会和谐和政治稳定具有重要作用。其所强调的信任、规范、参与、互惠、网络、合作、共享等内涵与共建共享共治的社会治理体系具有高度的理论契合性。

就该研究而言,主要采用了社会网络、规范和信任3个社会资本的核心元素为基础进行了实地调查[14]。社会网络指群体成员间形成的人际网络,是社会资本的核心载体。社会网络通过信息在个体间的有效流通,可以有效约束成员集体行为中的机会主义和“搭便车”现象。社会规范本质上是一种调解人与人之间社会关系的行为规范,它规定了什么样的行为是被允许的或者是被禁止的。社会规范是人类社会建立秩序的一种结果,是社会资本的基础,它不仅包括了法律、制度等正式规范,也包含了风俗习惯、村规民约等非正式规范,这些规范或从外部或从内部约束着个体的行为,促进群体合作行为[15]。社会信任是指一定社会情境下行为人评价其他行为人采取某一特定行为的主观概率,并以此来确定行为人自身接下来的行为。社会信任是基于群体成员的自我信念以及过往群体行为的成败而建立的,是群体合作的润滑剂,能够降低交易成本,增加群体合作行为的自主性[16]。

1.2.2 社会资本参与乡村环境治理的理论契合性。

社会资本理论参与环境治理,首先需要解决的是二者在理论层面是否具有契合性。显而易见的是社会资本理论所强调的信任、规范、合作、互惠等内容与共建共享共治的社会治理体系在理论上具有高度的一致性,这也规定了作为社会治理体系重要组成部分的乡村环境治理与社会资本也具有理论契合性。可以从3个方面来理解:一是社会资本与乡村环境治理在宏观价值维度上具有一致性。新时代背景下的乡村环境治理是人民日益增长的对环境生态更加优美的要求,其在价值维度上的目标就是要构建“绿水青山就是金山银山”的生态理念。在乡村环境治理过程中,共同参与环境保护,构建人与自然和谐相处的价值观正是我国生态环境保护理念的具体体现。这为社会资本提供了良好的发挥作用的基础,社会资本所强调的信任、互惠、规范等内容,可以促进公众采取更加积极的乡村环境治理模式,为乡村环境治理提供理论依据。如张俊哲等[17]认为,传统的二元环境治理模式很难在实际中发挥作用,应该在“市场、政府、社会”等多远治理模式中积极发挥社会资本的作用,使乡村环境治理呈现“共治”。二是社会资本从中观层面为乡村环境治理创建了协同治理的基础。乡村社会资本为乡村环境治理提供了全民参与的可能性,通过信任促进参与主体协调开展集体行动,通过规范促进参与主体共同行为基础,通过共享的网络促进治理过程中的协调统一。这可以有效地避免传统单一政府或市场治理模式中出现的社会参与度不高,社会组织失效的局面。如研究发现,社会资本对农民环保投资意愿具有显著的预测作用,特别是信任与互惠规范两个社会资本元素[18]。三是从微观层面看,社会资本对乡村环境治理具有行为层面的约束性。乡村环境治理,不仅需要正式的制度保障和强制的法律手段介入,并且需要乡村非正式规范的介入。以“乡规民约”形式出现的道德、行为规范等乡村社会资本可以有效地在行为层面发挥作用。如建立环境保护共同意识,约束公众环境行为等[19]。

2 西藏农牧区乡村环境治理困境:社会资本缺位

党的十九大以来,西藏自治区党委政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实生态文明建设,结合西藏生态环境保护实际,从构建国家安全屏障战略高度上安排生态环境保护工作,取得了一系列成效[20]。可以说西藏的生态环境处于一个良好的平稳状态。但随着社会经济的发展,西藏的生态环境面临着诸多挑战,森林资源、沙漠化、草场环境、水环境、社区乡村生活环境等依然是治理的重点[21]。尤其是在广大的农牧区,农牧业生产生活带来的环境污染问题日益严重[22]。因此,改变以往单一的环境治理模式,构建综合性、整体性、系统性环境治理模式,形成“政府主导、市场发力、社会参与”的“共治”环境治理模式势在必行。该研究以藏东M县J村(M县J村为典型的半农半牧区,据该村所在乡政府统计,截至2018年,该村共有135户,938人,人均年收入3 500元。如无特殊说明,该研究调研数据均来自J村)为调研对象,以帕特南社会资本理论(即信任、规范、网络3个核心指标)为切入点,对农牧区乡村环境治理存在的困境进行了详细地调查研究。同时对村民之间在环境治理过程中的合作、共享等情况进行初步探讨。

2.1 农牧区乡村环境治理过程中的信任缺失

作为社会公共利益的乡村环境治理,需要公共机构、私人机构和社区居民基于协商民主、共同参与的理念来进行共同决策。信任作为乡村环境治理过程中共同参与、共同合作的基础就显得尤为重要。就笔者调研的M县J村而言,受自然因素限制,以牧场、水源地为居住中心,J村共有5个自然村(组)。随着社会经济的发展,传统的基于共同生活和日常交往形成的“口头契约”信任方式逐渐失去作用。

首先,同自然村村民之间的信任逐渐减弱。农牧区乡村环境治理需要农牧民的积极参与,因为农牧民既是环境污染的受害者,同时也是环境污染的主要制造者。在村民内部构建信任关系有助于他们采取共同的治理措施。在调研中发现,传统的基于道德规范、风俗习惯基础上的“口头契约”在环境治理过程中逐渐失去作用。

A组是J村的中心,全村比较大的3个商店都位于A组。由于农牧区的商店兼备一些茶馆、饭馆等功能,所以其产生的生活垃圾比较多,如酒瓶、塑料垃圾等。但由于专门的垃圾投放处距离较远,3个商店的老板对这些垃圾的处理都是就地倾倒,而倾倒的地方位于村教学点的后面。笔者对3个商店的老板进行访谈发现,他们彼此之间都不相信对方会把垃圾放到专门投放处。格某说:大家都是这样做的,我知道这样不好,但他们肯定也不会(将垃圾投放到专门的地方)。

其次,行政村内不同组间的信任缺失。由于居住环境较为分散,同一行政村的生产生活多以自然组为单位进行,组间在日常的社会生产生活中很少有互动,这导致了自然组之间缺乏基本的社会信任,体现在社会公共利益方面就是彼此之间很少基于信任合作。这种情况下,作为社会公共利益治理过程的乡村环境治理,组间很难基于民主协商、共同信任而采用共同的行为。

J村有一条河,该河贯穿J村全境,其中A组、J组、D组均临河而居。调研中发现,在有居民的河段,均可以看见或多或少的生活垃圾被倾倒在河内,如酒瓶、各种塑料垃圾以及废旧的衣物等。J村村主任告诉调研者:每年会对河道清理3次左右,按照垃圾在哪个组所在的河道就由那个组来清理。但是每年河道清理的时候都会发现一些纠纷,尤其是在A组合D组之间的桥梁下的河道清理工作很难展开。因为该处属于两个组的边界,大家都认为垃圾是对方倾倒的,都不愿清理。即使强行让两个组的村民共同清理河道,也很难在分工上达成一致。A组村民晋某说:他不相信J组村民,因为他们组有村干部,他们肯定会作弊。

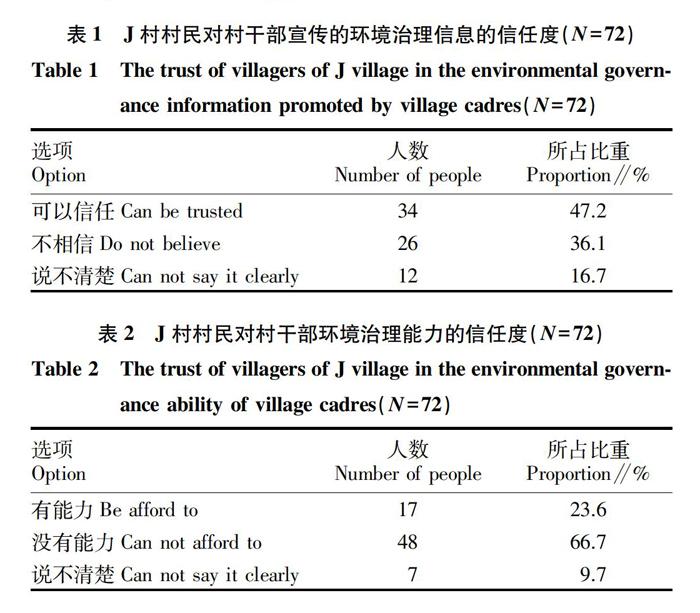

最后,村民对村干部缺乏信任。村民对村干部的不信任体现在两方面:一是不相信村干部宣传的关于乡村治理的相关信息;二是不相信村干部在乡村治理方面的能力。这种不信任主要来源于村民与村干部之间存在信息上的不对称,以及村干部在组成上来源于不同的自然组。使用普遍的单条目社会信任问卷就与乡村环境治理相关的2个问题进行了测量。一是:你认为村干部关于环境治理的宣传可信吗?二是:你觉得大多数村干部是否有能力带领大家治理环境?测量采用入户方式,共调查72人(女性24人),平均年龄345岁,其中户主63人。结果见表1、2。

同時,由于近年来国家在精准扶贫工作中设置了很多与生态环境保护的公益性岗位,这也间接导致了村民将环境保护与自身收益联系起来。进而对村干部乃至基层政府在乡村环境治理过程中宣传相关政策产生不信任。 这方面可能与基层个别干部的作风有关,如选择性透露一些获利性信息给自己的亲戚,这导致了村民对他们的不信任。这也导致了存在于村民之间的传统社会信任难以融入环境治理体系中。

2.2 农牧区乡村环境治理过程中的规范缺位

作为社会资本的基础,社会规范是社会信任得以实现的关键。人类社会之所以能够在特定的秩序下生产生活,并规定什么是“适合”的行为,什么是“不适合”的行为,其原因就在于有一套完整的社会规范体系。其保证了集体行动结果具有可预测性以及一致性,增强了群体成员对集体行动的信心[23]。调研中发现,生活在同一区域中的农牧民(尤其是同一个自然组),其内部具有良好的互惠规范,对维护村民之间的日常交易、维持社会稳定和谐具有重要约束力。但是,这种传统的“乡规民约”资本,随着社会经济的发展,逐渐被一些“契约”和“合同”所取得,尤其是在涉及一些及时获利情况下。就乡村环境治理而言,具体体现在3个方面。

首先,村民对现有的“乡规民约”了解非常有限。J村目前的“乡规民约”是驻村工作队协助编写的。其中涉及乡村环境治理的共18条规定,如河道的维护与清理、生活垃圾的投放、人畜水源分离等。其中关于乡村振兴、乡村环境治理、转变生活方式等内容,对于村民而言可能相对陌生,所以理解非常有限。该研究使用“请你说说村里规定的有关环境保护的内容”,随机询问了23位平均年龄为35.6岁的村民,结果显示:能够回答6条的有3人(13%),能够回答5条的有5人(21.7%),能够回答3条的有10人(43.5%),能够回答1~2条的有5人(21.7%)。由此可见,村民对乡村环境治理相关的社会规范了解十分有限,且在调研中发现,村民了解的一些相关规范多与个人利益相关,如不能乱砍滥伐。而对日常生活对环境造成的污染则不怎么关心。

其次,村民对现有的乡规民约认同度比较低,这影响了这些规范在社会治理过程中发挥的作用。从乡村环境治理来看,村民对与环境治理相关的乡规民约不理解,同时也觉得没有什么作用。据J村监督委员加某所言:

村里每年都会在冬季组织村民统一收集枯死的树木,用来过冬取暖。但是基本上没有人同意这种做法,大家觉得没有必要。所以各自然组一般会默许组内村民偷偷地砍伐树木,只要不被工作队发现就没有关系。

同时,该研究使用“你认为村民是否会遵守环境保护的相关规定”,测量了72位村民(与信任测量为同一批被试)。结果见表3。

最后,随着精准扶贫的深入推进,农牧区现代化进程随着加剧,传统的社会资本面临着传统与现代接轨困境。就乡村环境治理而言,传统的关于环境保护的社会规范在现代化的进程中其作用正在减弱,村民对于该类规范的认同越来越低。而以法治为基础的现代化乡村环境治理体系还不够完善,导致村民陷入传统与现代之间的矛盾中。因此,常常有村民基于传统的生活方式,做出一些破坏环境的行为。在调研中发现了一个典型事例:

J组5名村民,在没有得到村委会以及工作队的同意下,私自砍伐树木,用于日常的取暖使用。后被发现,每户被罚款100~300元不等。但当事村民并不服从这样的惩罚,有一户村民在于村委会和工作队协调无果后,被乡派出所带走并劳教7天。

这种为了个人利益而破坏社会规范的情况在J村时有发生,因为法治化的环境治理体系不完善,村民通常并不满意村委会、工作队以及乡政府的处理结果。在调查中发现,村民认为这种处理方法并不公平,因为其他村民也会这样做(在访谈中,有村民提及很多人都知道该村某村干部经常砍伐树木,但并没有得到相应的惩罚)。从本质上看,这种情况反映的正是传统规范资本与法治化的治理体系之间的矛盾[24]。

2.3 农牧区乡村环境治理过程中的网络失效

作为社会资本的载体,社会网络是指共同體内部成员之间在长期的生产生活过程中逐渐形成的相对稳定的人际关系网络。在这种人际关系网络中,成员之间通过信息的沟通与共享,逐渐建立起共同遵守的行为规范以及信任关系。在乡村环境治理过程中,治理的效果部分取决于社会资本,而社会资本的存量的多少主要来源于社会参与网络是否有效[25]。因此在乡村环境治理过程中,积极培育社会资本的载体,即社会网络,促成环境治理多元主体参与局面就显得尤为重要。但在现实生活中,社会参与网络并不能有效地发挥治理作用。不同于内地传统乡村,西藏农牧区的社会组织结构更为复杂。农牧区只是一个统筹,可以细分为牧区、半农半牧区和农业区,不同区域由于生产生活方式的差异,其所形成的社会关系网络也具有很大的差异。这种社会关系网络很难在参与主体上达成系统性的治理过程。

首先,传统的农牧区社会参与网络发育程度低。就西藏广大农牧区而言,传统的生产生活方式难以培育出现代意义上的社会关系网络。由于生产生活方式单一、日常交换合作行为发生范围有限,且自然村之间边界明显,导致了社会关系网络发育程度低下。就纯牧区而言,传统的放牧生产生活方式很难培育出现代意义上的社会关系网络。由于传统放牧生产生活方式较为单一,与外界的交换合作关系有限,导致了社会关系网络发育慢、程度低。就半农半牧区和农业区而言,行政村多以多个自然村为基础合并而成,这种合并并没有从根本上融合自然村之间的社会交往以及心理需求。

就J村而言,5个自然组之间具有非常明确的地理边界划分,反映在环境治理方面就是各族之间在牧场的分配上具有严格的划分规定,各组之间的主要入口均有“门”,且牧场边界时常有铁丝网。这对于乡村环境治理在整体层面进行具有非常大的阻碍作用。J村驻村工作队反映,经常会处理一些草场纠纷,主要纠纷类型包括了一个组的牲畜进入另一个组的草场;组内有村民私自围草场,阻止其他村民的牲畜进入等。

其次,社会参与网络的松散,也导致了村民在环境治理方面的行为难以达成统一。这主要体现在村民参与环境治理往往受制于地方政府。一是环境治理依然没有摆脱“双重管理”,在乡村环境治理过程中,作为治理主体之一的农牧民基本上完全按照“上级部门”的安排来执行。村民的环境保护观念,环境管理以及治理活动方式等都严重依赖政府,在具体的实践中常常为了迎合政府要求而失去作为主体的能动性。以J村每年清理河道为例,J村D组组长说,河道清理并不是自愿的,都是村里安排大家做的。当然村里也是按照乡里的要求做的。一般都是有检查的时候就会清理沿公路的河道。

二是由于地理环境的影响,同一行政村之内的自然组居住环境相对分散,且彼此之间的空间距离较大。以J村为例,同一行政村的居民,最大的居住空间距离达到27 km。同时每个自然组都相对独立,管理上均以本组组长为主展开。这就造成了村民之间在信息沟通共享方面存在一定的难度。尽管每有政策文件需要传达给村民,村委会都会召开村民大会,但是据驻村工作队反映,村民对这类村民大会并不积极,基本上来参加会议的都是一些“老幼妇孺”,这也直接导致了相关政策宣传不能落实落细。农牧民的信息共享网络不畅通,直接导致环境治理行为层面上不能达成一致。

最后,村民在价值认同、利益诉求方面的差异导致了社会参与网络的失效。建立“共建共治共享”的乡村环境治理体系,需要不同的参与主体在环境价值认同、长远目标追求上达成一致,以确保不同的参与主体能够在有效的社会参与网络中共同行动。但现实中价值多元化、利益诉求差异化,让不同参与主体很难在同一个网络中共同行动。一是在乡村环境治理过程中,很多农牧民往往将环境治理与自身利益结合在一起考虑。就笔者调查的J村而言,近年来为了鼓励村民参与环境治理,同时也为了让贫困群众尽快脱贫,设置了很多生态岗位,如护林员、草场管理员、河流管理员等。这本来是为了促进生态环境保护的政策,但是村民却不这么认为。对于生态岗位当事人而言,这就是一份工作,国家给钱,他出力;对于非生态岗位的村民而言,他们认为那些生态岗位的人都是“有关系的”,其实他们只是拿了国家的钱,什么也不会做。由此可见,生态岗位的设置本身是没有什么问题的,但是在具体的落实过程中应该考虑得更加周密一些。二是村民在环境保护价值观认同上有问题。在调研中,工作队讲述了一个相关案例:

J村每年都会按照上级要求在3月份植树。上级的要求是尽量将树种植在公路两侧,但由于村民在认知上并没有达成一致,所以各组之间不允许非本组的村民在自己组内的地方植树。由于J组和A组并不靠公路,所以这2个组就很难按要求完成任务。同时,为了鼓励村民多种树,J村村民种树是有补贴的,这直接导致村民种树更加重视经济利益。

鉴于西藏农牧区特殊的地理自然环境现状以及传统的生产生活方式,西藏传统的农牧区社会资本本身发育程度就比较低,加之现代化进程中的一些经济因素对这种传统社会资本的挤压[26],致使农牧区社会资本在存量和质量上都较低,农牧民参与乡村环境治理的内在动力也就失去了依托。因此,培育社会资本,让农牧民真正参与到治理过程中是西藏农牧区环境治理的重要工作之一。

3 西藏农牧区乡村环境治理:培育社会资本

作为乡村振兴战略的重要组成部分,西藏农牧区的乡村环境治理是一项基础性工作。它不仅关乎全面建成小康社会大局,也关乎农牧民生产生活方式的变迁。在“共建共治共享”的社会治理体系模式下,破解乡村环境治理难题,积极建构多元主体治理机制离不开社会资本的参与。通过实地调研发现,西藏农牧区社会结构关系网络中所蕴含的社会资本整体存量偏少,致使村民在乡村环境治理过程中缺乏信任基础、规范引导以及合作平台。因此,培育社会资本,强化农牧民参与乡村环境治理的内生机制,是农牧区乡村环境治理的基本路径。

3.1 增强社会信任

信任是社会资本的核心要素,从功能上看信任是共同体成员合作的心理基础。当前,农牧区传统的社会信任基础受到冲击,而现代化的社会信任机制并不完善,因此建立农牧区社会信任体现就显得尤为重要。首先是要强化农牧民之间的信任关系。由于生产生活方式以及自然环境的影响,农牧区传统的社会信任关系网络非常有限,往往仅限于同一个自然组之内,同时这种社会信任关系在遭遇利益分歧时会变得极为脆弱。因此需要通过组织集体活动,为村民提供交流的平台。其次是要强化不同自然组之间的信任关系,由于自然组之间存在着较为严格的地理与心理边界,所以组与组之间的信任关系较低。克服组间的信任困境,可以通过逐步取消组间自然边界为突破口,扩大组间农牧民在生产生活方面的联系,逐渐建立社会信任。第三是以法治为基础,强化农牧民与“村两委”和基层政府的信任关系。乡村环境治理需要各个治理主体共同努力,而各主体之间的信任则是共同合作的基础。就目前的情况来看,农牧民与村干部以及基层政府之间的信任关系并没有完全建立起来。与环境问题相关的各类纠纷时有发生,农牧民对“村两委”以及基层政府常常产生疑问。其关键是法治化的社会信任关系并没有建立起来,尤其是这种垂直信任关系。

3.2 健全社会规范

规范是社会资本的基础,是促成社会信任的关键,其功能在于利用互惠性规范和约束性规范,对乡村环境治理行为进行非制度化的引导。農牧区乡村环境治理的核心在于实现农牧民在参与环境治理过程中的相互帮助与相互监督,社会规范能够促使农牧民基于信任而行动,也可以通过互惠和约束对合作产生影响。社会规范的健全,首先需要解决的问题是培养农牧民共同坚守的社会美德和集体精神。要通过社会主义核心价值观来引导农牧民构建文明、和谐、诚信的价值观念,培养农牧民的在环境治理中的互惠意识。同时要强化农牧民对乡村的归属感与认同感,以此强化遵守社会规范的意识。二是要充分挖掘利用广大农牧区长期以来形成的村规民约,建立明确的环境保护奖惩规范,通过奖励、宣传那些环境治理过程中表现突出的村民,提升规范的作用与意义,强化农牧民对环境治理的信心。最后,强化政府与农牧民之间要坚持法治契约精神,确保社会规范的稳定性与长期性。

3.3 拓展社会网络

网络是社会资本的载体,直接决定着社会资本存量。从农牧区乡村环境治理来看,社会网络的主要作用在于消除农牧民环境治理过程中的认知不一致、信息沟通不畅通等方面的阻碍。一是要强化环境保护政策的宣传力度,确保政策落地落细。通过村民大会、各类经济合作社,以及互联网平台,提高农牧民的环境保护认知水平,引导农牧民摒弃传统的生产社会方式,采用更加亲环境的现代化生产生活方式。二是政府要积极创建环境治理相关平台,让农牧民能够参与更多的与环境治理相关的项目,如在牲畜粪便综合处理过程中,让农牧民收益最大化与环境治理目标达成一致[27]。最后是作为社会资本的载体,社会网络可以让社会信任得以扩散,让社会规范更加有效。因此,在农牧区乡村环境治理过程中,政府组织、基层组织、农牧区自治组织以及农牧民个体都应被纳入社会公共事务管理过程中,优化社会关系网络。同时,要寻求城镇-乡村在环境治理体系中的有效结合。随着市场经济观念对广农牧区的影响,传统的生产生活方式受到的冲击,必然也会反映到环境治理中,寻求城镇与乡村在环境治理过程中的合作,可以有效强化区域内环境治理在同一平台上开展,拓宽农牧区环境治理的社会关系网络。

4 结语

西藏构建生态文明和实现可持续发展,不仅需要关注生态环境与资源的保护,更需要强化生态文明的传承与发扬。西藏农牧区环境治理是西藏环境治理体系与治理能力现代化的关键内容。按照帕特南的观点,社会资本在整合社会治理资源过程中具有很大的溢出效应,增强社会信任、健全社会规范、拓宽参与网络,是强化这种溢出效应的基础。从农牧区社会关系角度看,创新农牧区环境治理模式,现实“共建共治共享”的治理体系,需要以深厚的社会信任、有效的社会规范、成熟的社会网络为基础。

需要说明的是,虽然社会资本与农牧区环境治理发展具有高度的理论契合性,但由于农牧区社会资本多以地理环境、生产生活方式、宗教文化为特征,因而,培育农牧区社会资本要结合这些元素,找到适合特定生活空间的培育路径,形成具有西藏特点的乡村环境治理新气象,体现中国国家治理发展的新境界。

参考文献

[1] 夏锦文.共建共治共享的社会治理格局:理论构建与实践探索[J].江苏社会科学,2018(3):53-62.

[2] 陈秋红,黄鑫.农村环境管理中的政府角色:基于政策文本的分析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018,20(1):54-61,91.

[3] HACKET J T.The economics of welfare[J].Business horizons,1972,15(6):17-22.

[4] COASE R H.The problem of social cost[J].The journal of law & economics,1960,3:1-44.

[5] OSTROM E.A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems[J].Science,2009,325(5939):419-422.

[6] 劉璇,李娜.论中国农村环境法律保护中的政府责任[J].河北学刊,2010,30(1):247-249.

[7] 白燕茹.我国农村环境群体性事件的法治研究:以行政法视野下的农民参与为视角[J].山西农业大学学报(社会科学版),2014,13(5):469-473.

[8] 王晓毅.农村发展进程中的环境问题[J].江苏行政学院学报,2014(2):58-65.

[9] 柯坚.我国农村饮用水安全的法律保障:以环境正义价值及其制度构建为进路的分析[J].江西社会科学,2011,31(8):28-33.

[10] OSTROM E,CALVERT R,EGGERTSSON T.Governing the commons:The evolution of institutions for collective action[J].American political science review,1992,86(1):249-279.

[11] 宫留记.资本:社会实践工具:布尔迪厄的资本理论[M].开封:河南大学出版社,2010.

[12] 詹姆斯·S·科尔曼.社会理论的基础(上)[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社,2008.

[13] 罗伯特·D·帕特南.使民主运转起来:现代意大利的公民传统[M].王列,赖海榕,译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[14] PORTES A.Social capital:Its origins and applications in modern sociology[J].Annual review of sociology,1998,24:1-24.

[15] COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital[M]∥LESSER E L.Knowledge and social capital:Foundations and applications.Amsterdam:Elsevier,2000.

[16] QUIGLEY K F F.Trust:The social virtues and the creation of prosperity[J].Orbis,1996,40(2):333.

[17] 张俊哲,王春荣.论社会资本与中国农村环境治理模式创新[J].社会科学战线,2012(3):232-234.

[18] 颜廷武,何可,张俊飚.社会资本对农民环保投资意愿的影响分析:来自湖北农村农业废弃物资源化的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(1):158-164.

[19] 马丽茹.社会资本与农村环境保护[J].北方环境,2010,22(4):4-5,8.

[20] 2018年西藏自治区生态环境状况公报[N].西藏日报(汉),2019-06-05(004).

[21] 王万宾,吴薇,孙文长.西藏自治区生态环境的问题及保护对策[J].重庆环境科学,2003,25(11):87-90,97.

[22] 罗德伟.西藏地区农村环境保护存在问题及对策:以山南市琼结县为例[J].环境与可持续发展,2016,41(5):198-200.

[23] 周红云.社会资本理论述评[J].马克思主义与现实,2002(5):29-41.

[24] 李佳,郑晔.乡村精英、社会资本与农村合作经济组织走向[J].社会科学研究,2008(2):82-85.

[25] 燕继荣.投资社会资本:政治发展的一种新维度[M].北京:北京大学出版社,2006.

[26] 龚宇,李创.乡村振兴背景下社会资本提升扶贫成效对策研究[J].南京工程学院学报(社会科学版),2019,19(3):27-31.

[27] 李静云,别涛.清洁发展机制及其在中国实施的法律保障[J].中国地质大学学报(社会科学版),2008,8(1):44-49.