安徽省乡村地域功能空间格局与形成机制

2021-03-18洪苏琴李俊峰

洪苏琴 李俊峰

摘要 运用熵值法构建乡村地域功能评价指标体系,用于评价安徽省乡村地域功能水平,对其乡村地域类型进行识别,进而分析乡村地域功能空间分异的形成机制。经过数据统计分析得出以下结论:安徽省的乡村地域空间呈现集聚性较强、分异性明显的特点,皖南和皖北地区的乡村地域功能指数较低,发展较慢,皖中地区各项功能指数均发展较好;安徽省的乡村地域功能类型主要分为单一型、交叉型和综合型,单一型和综合型居多,其中弱综合型最多;影响乡村地域功能空间分异主导因素为经济基础和国家政策,基础建设、产业结构、区位条件和自然因素等条件也在一定程度上对乡村地域功能产生影响。

关键词 乡村地域功能;空间分异;类型;评价;安徽省

中图分类号 TU982.29 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)04-0216-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.04.058

The Spatial Pattern and Formation Mechanism of Rural Area Function in Anhui Province

HONG Su-qin,LI Jun-feng (School of Geography and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241002)

Abstract The entropy method is used to construct the evaluation index system of rural regional function,which is used to evaluate the level of rural regional function in Anhui Province,identify its rural regional types,and then analyze the formation mechanism of spatial differentiation of rural regional function.Through the statistical analysis of the data,the conclusions are as follows:The rural regional space of Anhui Province shows the characteristics of strong agglomeration and obvious differentiation.The rural regional function index in southern and northern Anhui is low and develops slowly,while all the functional indexes in central Anhui develop well.The functional types of rural areas in Anhui Province are mainly divided into single type,cross type and comprehensive type,and most of them are single type and comprehensive type,of which the weak comprehensive type is the most.The dominant factors affecting the spatial differentiation of rural regional function are economic basis and national policy.But infrastructure,industrial structure,location conditions and natural factors also affect rural regional function to a certain extent.

Key words Rural area function;Spatial differentiation;Type;Evaluation;Anhui Province

基金項目 国家自然科学基金项目(41671164)。

作者简介 洪苏琴 (1996—),女,安徽合肥人,硕士研究生,研究方向:乡村发展与城乡规划。 * 通信作者,教授,博士生导师,从事区域发展与城乡规划研究。

收稿日期 2020-07-12

在世界范围内,城市依旧是经济、政治、文化发展的核心地区,大多数国家和地区都选择集中财力和物力让城市优先发展。但这一举措会导致乡村发展落后,人力物力大量流失,环境污染严重等一系列问题[1-3]。早在20世纪中期,大多数地区就开始探索乡村发展的路径,如法国的“农村振兴计划”、韩国的“新农村运动”等,都是为了发展农村经济文化所做出的一些实际行动[4-6]。21世纪以来,我国也开始把关注的重点投向农村,实施了一系列的发展战略。如新农村建设、城乡一体化、新型城镇化、乡村振兴等,也投入了大量的人力和物力发展农村,但取得的效果仍然不够明显。乡村依旧存在劳动力短缺、农业机械化及其自动化水平低、农村水土环境污染严重等问题,且大量农村出现了空心化[7-10]。因此,应该针对不同乡村发展类型与发展状况,制定与其发展模式相适应的振兴策略。

乡村地域功能是指乡村为满足乡村居民各种需求所提供的各类服务的总和,包含社会、经济、文化、生态、居住、旅游等多方面内容[11-12]。国外对于乡村功能的研究较早且研究成果较为系统,如分析乡村经济发展的类型、研究现代工业发展后的农业发展以及乡村复兴的问题和政策、乡村景观之间的关系等[13-15]。我国学者研究区域主要为发达省份以及沿海地区,研究方向主要为乡村功能重构、乡村环境治理、乡村功能转型、乡村发展类型以及乡村性评价等方面[16-20]。而安徽省作为中部崛起的省份之一和长三角区域一体化发展的重要组成部分,对于衔接东西部发展具有重大意义。因此,该研究以安徽省为例,通过识别乡村地域功能的空间格局,分析乡村地域功能的类型划分和形成机制,进而能够为安徽省乡村发展以及乡村振兴提供理论支撑,为其他中部省份乡村发展提供借鉴。通过构建乡村地域功能指标体系,评价乡村地域功能的发展水平,为我国未来乡村发展研究提供一定的参考意见。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区域概况与数据来源

1.1.1 研究区域概况。

安徽省作为中部六省之一,位于114°54′~119°37′E、29°41′~34°38′N,跨长江、淮河中下游,东邻发达省份江苏、浙江,西接湖北、河南,南邻江西,北靠山东,是国家《促进中部地区崛起规划》中的重要省份。以长江和淮河为界,将全省分为皖北、皖中、皖南三大自然地理区,经济社会总体发展水平在全国处于中等水平。总体而言,皖北地区面积占全省总面积的1/3,总人口却为安徽省的1/2,人口密度虽大,但经济文化发展较为落后;皖中地跨长江流域与淮河流域,是安徽經济、政治的重要组成部分;皖南主要以山地、丘陵为主,历史文化底蕴深厚,是安徽省的重要的旅游中心。近几年,安徽省的经济发展水平总体呈现高速发展的态势,但省内区域经济发展不平衡现象依旧显著。皖北区域经济发展缓慢,皖南地区经济发展平稳有序进行,以合肥为首的皖中地区经济发展快速。然而乡村发展模式与水平与当地社会经济发展有着密切关系,因此有必要针对不同类型地域的乡村功能,研究与其相匹配的发展模式。

1.1.2 数据来源。该研究的社会经济等数据均来自《安徽统计年鉴(2012—2017)》与《中国县域统计年鉴(2012—2017)》,剩余补充数据来自各市县的统计年鉴与国民经济社会发展统计公报。该研究基本统计单元为直辖市、县,考虑到最近几年安徽省行政区划的调整,以最新的行政区划为标准。此外,为了体现研究区域覆盖的全面性和数据获取的便捷性,最终决定将整个安徽省的研究区域划分为77个研究单元(图1)。

1.2 理论体系构建

1.2.1 构建基础 。

目前,乡村问题越来越突出,产业发展落后,现代化、机械化程度低,环境污染严重,人居环境差,生活条件差,医疗教育水平和城市差距大,实现城乡一体化,加快乡村发展是乡村未来发展的重要方向。乡村振兴明确提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕”的目标,以乡村地域功能发展更好地带动乡村发展,实现乡村振兴。乡村地域功能的转型发展是未来乡村健康可持续发展的关键,将乡村地域功能与乡村振兴有机结合,为政府实施乡村振兴战略提供理论支持。

安徽省是中部崛起发展的重要省份,构建具有中部地区乡村特色指标体系,对于中部省份乡村发展具有重要指导意义。该研究使用熵值法构建乡村地域功能评价指标体系,主要包括四大类目标——农业生产功能指数、生态保育功能指数、居住功能指数和非农生产功能指数,每个目标具体包含若干指标(表1)。

农业生产功能是乡村地域最基本的功能,能够保障农民自身生活需要,保障国家粮食安全,以及解决一部分农民就业问题。农业生产主要是指从事农产品生产,主要选取人均油料产量、人均林牧渔产量、人均耕地面积等主要5个指标来衡量乡村农业生产发展。生态保育功能是为人类提供生态产物,保障人类生存环境的功能,主要选取地均农用化肥、地膜和农药施用量3个指标来衡量乡村生态保育功能。乡村是农业人口集中与居住的主要地域,该研究对居住功能的评价主要从地区人口密度、农村人均用电量、人均医疗卫生床位数和农村居民家庭人均可支配收入4个指标来衡量。非农生产功能主要是衡量该地区经济发展水平,主要是第二、三产业的发展水平,该研究采用乡村从业人员,第二、三产业产值占GDP比例,人均第二、三产业产值,人均固定资产投资,财政收入占GDP比例等5个指标衡量乡村非农生产功能。

1.2.2 乡村地域功能评价过程。

由表1可知,乡村地域功能包含多个指标的计算,且各个指标单位也各不相同,所以为消除指标体系中原始数据量纲对评价的影响,采用极值法对原数据进行标准化处理。

指标选取:假设有r个年份,n个县市,m个指标,X′tij为第t年县域i的第j个指标标准化后的数值;X′tij为第t年县域i的第j个指标的原始数据;Xmin和Xmax代表第j个指标的最大值和最小值。

正向指标标准化处理公式:

X′tij=Xtij-XminXmax-Xmin(1)

负向指标标准化处理公式:

X′tij=Xmax-XtijXmax-Xmin(2)

计算指标权重:

ytij=X′tijtiX′tij(3)

在数据标准化的基础上计算第j项指标的熵值:

ej=-ktiyijln(ytij)(4)

其中,k>0,k=ln(rn),

再计算第j项指标的得信息效用值:

gj=1-ej(5)

计算不同指标的权重:

wj=gjjgj(6)

最后用各项指标的权重乘以指标标准化后的数值就等于不同乡村地域功能的指标值:

Fti=mjwjX′tij(7)

2 结果与分析

2.1 乡村地域功能空间格局

利用ArcGIS 10.2对乡村地域功能进行空间可视化(图2),再使用自然间断点中的分级法将每个乡村地域功能分为高、较高、中、较低和低5个等级。

2.1.1 乡村农业生产功能空间格局。

安徽省农业生产功能整体为北高南低,皖北区域农业生产发展普遍比皖南好。农业生产功能指数均位于0.15~0.70,高值区主要集中在皖中及皖北地区,且主要集中在淮河以南,包括长丰县、定远县、寿县、明光市等地区,该地区地形平坦,水源充足,光热条件较好,适合农业生产。低值区主要集中在大别山、九华山、黄山等山区,包括金寨县、岳西县、石台县、祁门县等地区,这些地区主要由于地形崎岖,耕地面积较少,垦殖率较低,再加上交通不便,导致农业生产发展较为缓慢。其他较低、较高、中值区域没有明显的集聚与阶梯分布现象。

2.1.2 乡村生态保育功能空间格局。

安徽省生态保育功能整体差异性不大,且集聚程度较高。大多数县区的生态保育功能指数主要集中在较低、中和较高3个等级,且低值区为砀山县和凤台县,该区域的乡村生态保育能力差是因为砀山县水果种植面积较大,农药使用量较大。高值区总共有13个县区,主要集中在皖中和皖南地区。其中皖中地区经济发展较好,农业发展的现代化程度较高,科技水平高,故减少了农药、化肥的使用量。而皖南地区多位于大别山区,农业发展较慢,影响自然生态环境的农药、地膜使用较少,因此生态保育功能指数较高。

2.1.3 乡村居住功能空间格局。

居住功能的高值区总共有5个,分别是合肥市、芜湖市、馬鞍山市、铜陵市以及南陵县。多分布在经济发达地区,这些地区交通条件便利,医疗卫生教育等基础设施发展较好,且人均可支配收入水平高,故其居住功能指数高。较高和中值区总计有31个,区域较为集中,主要是围绕着高值区域分布,以及皖北蚌埠市、淮北市、界首市、淮南市等。较低主要分布在皖北及皖南地区。低值区主要包括金寨县、岳西县、太湖县、泗县、太湖县、石台县、望江县等地区,多由于该区域医疗卫生条件差,且在省际边界区域,交通不便,经济发展较差,人均可支配收入低。

2.1.4 乡村非农生产功能空间格局。

各区县的非农生产指数介于0.27~0.68,非农生产功能指数空间分布的高值区域较少且集聚为明显,主要为合肥以及芜湖市及其县区,这些地区是安徽省经济发展的核心区域,第二、三产业发展较好,固定资产投资活跃。较高区域主要位于安徽省的核心市区,主要依托市区交通便利,人才储备较为丰富,为地区经济发展提供了条件。低值区主要是皖北的砀山县、灵璧县、泗县、五河县、固镇县等以及皖南石台县、太湖县、宿松县、岳西县、潜山县等。非农生产指数较低的县区多为安徽省的贫困县,由于历史原因,经济发展较为缓慢。

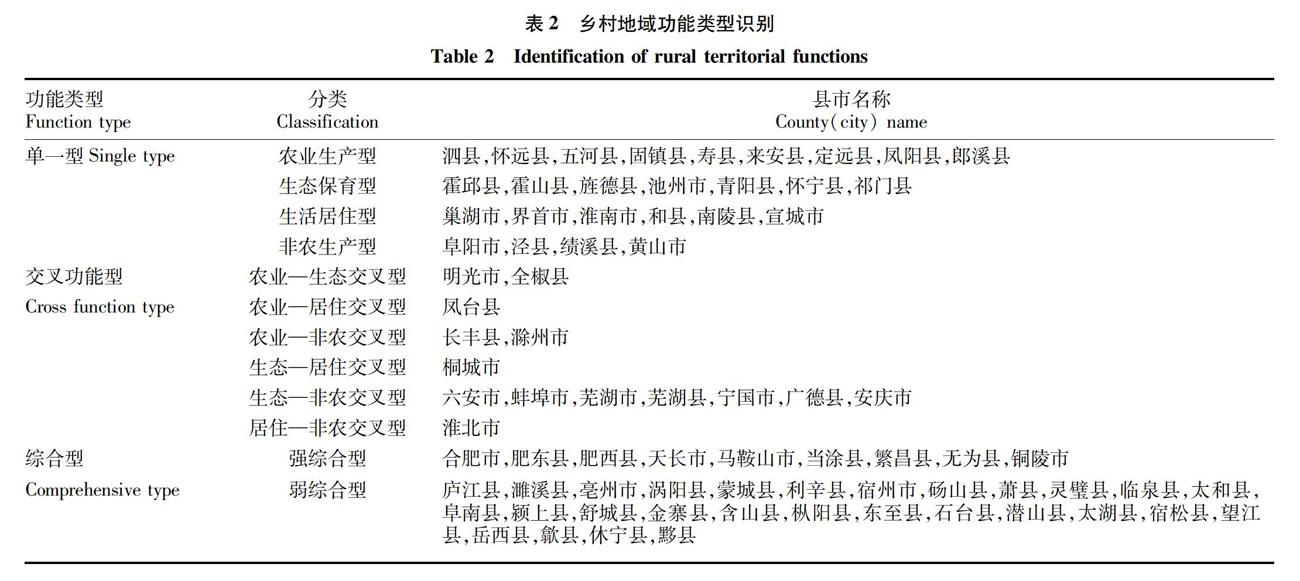

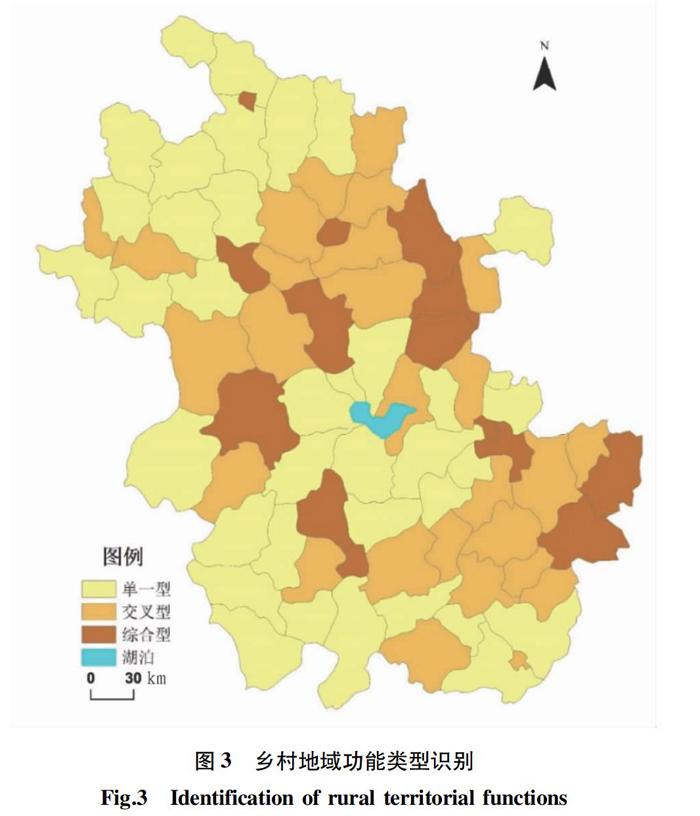

2.2 乡村地域功能类型划分

参考国内外学者对优势功能的划分方法(即某类功能的评价值大于该类功能的均值加0.5倍的标准差),结合安徽省乡村实际情况,将研究区划分为3大类乡村地域类型(图3),分别为单一型、交叉型和综合型,其中具体分类情况见表2。不同乡村地区由于自然条件、国家政策、三大产业发展水平各不同,其未来的发展方向也会有所不同,所以乡村振兴发展要依照其乡村地域功能类型进行针对性发展。

农业生产型(9个):主要集中在淮河附近的平原地区,地形平坦,水热条件较好,农业机械化程度较高。该区域未来应以打造安徽省高效现代化和科学化程度高的农业生产基地为目标,着力发展可持续发展的绿色农业,加大对生态农业的扶持力度,根据当地情况因地制宜的发展绿色环保农业。以“节肥、节药、节水”为主要目标,减少化肥和农药的使用量;提高农业的科技创新能力,增加农产品的科技含量,延长农产品的产业链,提高农产品的附加值;提高农业机械化、现代化、科学化、网络化水平和农业基础设施建设,提高农产品的产量,并将农产品与互联网相结合,提高商品化率,打造品牌效应。

生态保育型(7个):主要集中在皖南的山区地带,该类地区以山区为主,开发较少,森林覆盖率高。目前安徽省所面临的问题主要包括大别山和黄山山区乡村自然资源的保护与发展、巢湖和长江的水污染以及皖北地区和以煤矿产业为支柱城市的环境治理,故生态保育应以保护为主,治理为辅。首先,山区应保护好原始的森林资源,保护自然的乡村部落免受到城镇化和现代化的影响;其次,应严格控制钢铁、煤炭、化工行业等重污染工业的排放;另外,大力开展乡村环境综合治理,因地制宜建立不同的生活垃圾处理模式,努力做到生活垃圾定点存放、定时转运、定点集中处理;最后,应促进产业的转换升级,推进资源的节约、集约利用,转变经济发展方式,大力发展循环经济,努力调整产业结构,努力从根本上解决生态环境问题。

居住生活型(6个):主要分布在较发达地区的市区,而居住生活功能跟经济发展有较大的联系程度,人均收入水平高,医疗和教育水平高。要提高居住水平,就应根据当地发展的实际情况,抓住政策机遇,通过大力发展二、三产业,提高更多的就业机会,让更多的乡村就业人员能够在家乡就业。医疗、教育水平是一个地方民生水平的重要标准,为提高医疗、教育水平,应加强医疗基础设施建设和医疗服务保障体系,将优质医疗资源向基层延伸;在教育发展方面,要从战略高度、长远发展来考虑教育问题,需高度重视基础教育,尽快解决教育资源不足、分配不均、城乡差距过大的问题,应从编制、经费等方面保障教育发展,优先保障教育经费。

非农生产型(4个):主要分布在经济发展较好的县市,非农经济反映了该区域的经济发展状况。安徽省应大力发展第二、三产业,提高经济竞争力,推动经济高水平高质量发展,转变经济发展方式、优化经济结构和转换增长动力。一是要转变发展观念,不以破坏环境为代价、以青山绿水为代价发展经济,严禁发展高污染、高消耗的高化工企业;二是利用当地优势,借助国家区域发展战略,有效整合不同地区的优势资源,优势互补、相互协调的整体经济发展格局,充分利用长三角高质量一体化发展战略,发挥安徽省资源优势、劳动力和土地价格优势,吸引产业投资;三是发展第三产业,利用旅游资源优势,打造品牌效应,打造“两山一湖”“传统徽州” 等具有安徽特色的旅游风景区。

交叉功能型(14个):交叉功能是指两种乡村地域功能发展较为突出,主要分为农业—生态交叉型、农业—居住交叉型、农业—非农交叉型、生态—居住交叉型、生态—非农交叉型和居住—非农交叉型。农业—生态交叉型应大力发展生态农业、绿色农业,打造具有地区特色的绿色生态农产品;农业—居住交叉型则应大力发展第一产业,带动乡村就业人员在本地区就业,进一步提高乡村基础设施建设,提高在乡村居住的便利性与适宜性;农业—非农交叉型应注意农业用地与非农用地之间的矛盾,合理规划土地利用方式,在保障耕地红线不动摇的情况下发展非农经济;生态—居住交叉型地区生态环境好,适宜居住性强,可以发展特色旅游居住地、生态农庄、民宿等,利用第三产业来带动地区一、二产业发展;生态—非农交叉型地区应在保证非农经济发展的同时,注重生态环境的保护,避免走先发展后治理的老路;居住—非农交叉型地区的非农经济发展为居民居住提供了良好的基础条件,医疗教育条件好,就业机会多,收入水平高,该区域应注意解决工业和生活垃圾处理问题和人地关系紧张等问题。

强综合型(9个):主要集中在皖中地区,围绕合肥、芜湖、马鞍山3市分布,也是安徽省经济发展的核心地区。强综合型地区各方面虽发展较好,但与北京、上海等大城市之间还有一定的差距,主要体现在人才吸引力、城市知名度、文化积淀和综合实力等方面。首先,大力发展第三产业,加大科技投入力度,实现“互联网+”的发展模式;其次,利用国家政策优势,把握安徽省作为长三角高质量一体化发展战略的一部分的机遇,利用长三角的资源、人才、科技优势加快安徽省发展速度;最后,加大对各类高端人才的引进力度,吸引大量外来人才来皖就业、定居。

弱综合型(28个):多集中在安徽西北和西南地区。其中,西南地区多为山地,交通不便,区位较差,发展缓慢,但自然风光较好,可以因地制宜,大力发展旅游业,带动二、三产业的发展。由于西北地区经济基础、自然环境、交通等各方面较差,导致该地区发展缓慢,且没有发展特色,应利用当地人口优势,加强西北地区基础设施建设,积极承接东部发达城市的产业转移。

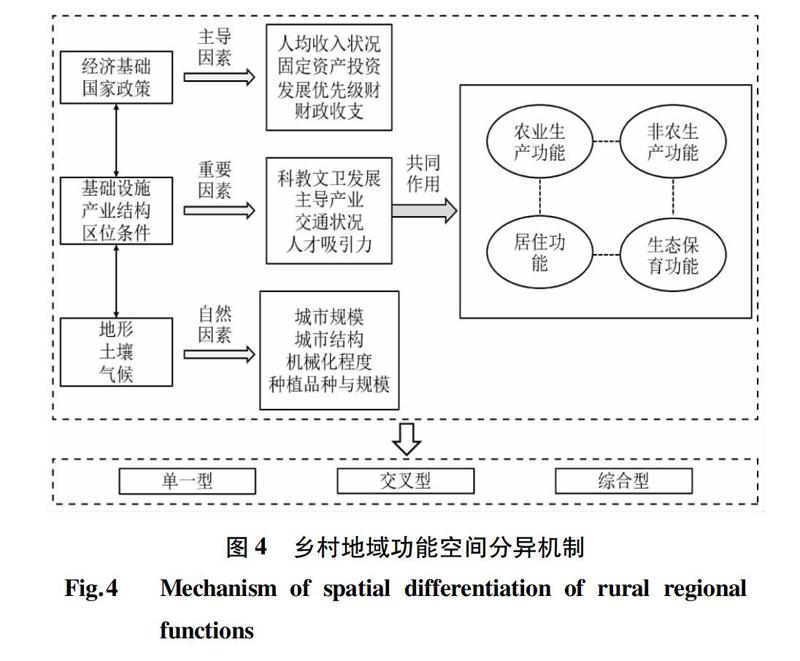

2.3 乡村地域功能形成机制

乡村地域功能空间分异机制如图4所示,其主要包含三方面,即经济基础和国家政策、基础建设、产业结构和区位条件和地形、土壤和气候等自然因素。三者相互关联、共同作用,对农业生产功能、非农业生产功能、居住功能和生态保育功能产生影响,进而进行单一型、交叉型和综合型的乡村地域功能类型。

经济基础和国家政策是乡村地域功能发展主导因素。经济基础决定了区域经济实力,区域经济实力强,可提供更多就业机会和更高工资水平,从而增加乡村人均收入,这也会进一步带动乡村工、农业发展;国家政策则是决定了地区发展的优先级,国家加大对地区的财政投入和资金技术支持力度,通过政策调控能够很好地带动乡村走向生活富裕、人民幸福和生态良好的道路。

基础建设、产业结构和区位条件是乡村地域功能发展的重要因素。基础建设会影响科教文卫事业的发展和交通状况,基础设施建设齐全,会加快乡村经济发展,加强乡村与外界的交流,促进乡村地域功能发展与完善;地区产业结构会决定地区发展方向和重点,是选择以农业生产功能为主还是以二、三产业为主;区位因素则会影响该区域对于人才的吸引力,现代区域的发展要靠各行各业高层次、高水平人才的带动,为区域发展出谋划策。

地形、土壤和气候等自然因素是乡村地域功能发展的限制性因素。地形平坦、土壤肥沃的平原地区村庄呈片状分布的态势,人口居住密度也较大,有利于城市规模扩大,并有利于农业大规模机械化发展,促进工业发展;地形崎岖的山地地区村庄呈点状分布,农业大规模机械化、现代化较为困难,整体发展缓慢,但生态环境较好。气候会影响农业作物的种植品种,如皖北以小麦居多,农业经济发展较好,而皖南则多种植水稻、油菜等农作物。自然环境会限制乡村农业生产功能的发展,大致决定了乡村的未来发展方向。

3 結论

从安徽省整体来看,乡村地域功能的空间差异性较大,但空间集聚较为明显。农业地域功能主要集中在江淮平原上,由中心向外围扩散,皖南山区的乡村地域功能则相对较低;在生态保育功能方面,皖南地区普遍优于皖北地区,且高值区和较高值区大部分在大别山等山区地带,最低值则出现在皖北;居住功能集聚特征显著,高值和较高值区主要集中在安徽中东部的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵等,中值区则集中在安徽北部,有东高西低的特征;非农生产功能的高值和较高值区主要集中在安徽省的核心市区以及经济发展较好的县区。

该研究在对安徽省乡村地域功能评价的基础上,对其乡村地域类型进行划分,并针对每个功能区提出相应意见与建议,最后在对安徽省乡村地域功能的机制进行诠释。总体而

言,安徽省的乡村地域功能类型以弱综合型为主,乡村地域各项功能发展缓慢,主要集中在皖北及皖南地形较差的地区,而强综合型主要集中在经济、区位、交通、地形等较好的皖中地区。乡村地域功能空间分异的基本原因是自然因素,经济基础和国家政策才是主导乡村地域功能分异的重要因素。

该研究在进行安徽省乡村地域功能评价时,其指标评价体系的构建有待进一步完善,如在生态保育乡村地域功能指标选取时,未能采取反映绿色植被生态面貌的指标,如植被覆盖率等。另外该研究是以县市为基本研究单元,如何更加有针对性地从更加微观层面反映安徽省乡村地域功能格局有待进一步深化,如能以行政村为基本研究单元进行研究,对于未来乡村发展具有重要的指导意义。

参考文献

[1]LIU Y S,LI Y H.Revitalize the worlds countryside[J].Nature,2017,548(7667):275-277.

[2] 乔伟峰,戈大专,高金龙,等.江苏省乡村地域功能与振兴路径选择研究[J].地理研究,2019,38(3):522-534.

[3] 郑秋月,姜广辉,张瑞娟.基于乡村地域功能导向的土地整治分区:以北京市平谷区为例[J].中国农业资源与区划,2018,39(11):70-76.

[4] 李玉恒,阎佳玉,武文豪,等.世界乡村转型历程与可持续发展展望[J].地理科学进展,2018,37(5):627-635.

[5] 孟广文,HANS GEBHARDT.二战以来联邦德国乡村地区的发展与演变[J].地理学报,2011,66(12):1644-1656.

[6] MABOGUNJE A L.Systems approach to a theory of rural-urban migration[J].Geographical analysis,1970,2(1):1-18.

[7] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(4):637-650.

[8] 申明锐,张京祥.新型城镇化背景下的中国乡村转型与复兴[J].城市规划,2015,39(1):30-34,63.

[9] 刘玉,刘彦随,郭丽英.乡村地域多功能的内涵及其政策启示[J].人文地理,2011,26(6):103-106,132.

[10] 徐凯,房艳刚.乡村地域多功能空间分异特征及类型识别:以辽宁省78个区县为例[J].地理研究,2019,38(3):482-495.

[11] 朱纪广,李小建,王德,等.传统农区不同类型乡村功能演变研究:以河南省西华县为例[J].经济地理,2019,39(1):149-156.

[12] 谭雪兰,安悦,蒋凌霄,等.长株潭地区乡村多功能类型分异特征及形成机制[J].经济地理,2018,38(10):80-88.

[13] DONALD P F,PISANO G,RAYMENT M D,et al.The Common Agricultural Policy,EU enlargement and the conservation of Europe's farmland birds[J].Agriculture,ecosystems & environment,2002,89(3):167-182.

[14] ARGENT N,TONTS M,JONES R,et al.A creativity-led rural renaissance? Amenity-led migration,the creative turn and the uneven development of rural Australia[J].Applied geography,2013,44(1):88-98.

[15] WARRINER D.Types of rural economy:Studies in world agriculture[J].International affairs,1958,34(2):222-223.

[16] 張荣天,焦华富,张小林.长三角地区县域乡村类型划分与乡村性评价[J].南京师大学报(自然科学版),2014,37(3):132-136.

[17] 龙花楼,邹健,李婷婷,等.乡村转型发展特征评价及地域类型划分:以“苏南-陕北”样带为例[J].地理研究,2012,31(3):495-506.

[18] 刘玉,刘彦随,郭丽英.基于SOFM的环渤海地区乡村地域功能分区[J].人文地理,2013,28(3):114-120.

[19] 龙花楼,屠爽爽.乡村重构的理论认知[J].地理科学进展,2018,37(5):581-590.

[20] 杨忍,罗秀丽,陈燕纯.中国县域乡村地域多功能格局及影响因素识别[J].地理科学进展,2019,38(9):1316-1328.