不同生长环境下花鳐骨的形态特征比较

2021-03-18雷宁曾建刚沈小明叶金云朱俊杰

雷宁 曾建刚 沈小明 叶金云 朱俊杰

摘要 运用3种多元统计分析方法对采自太湖、钱塘江桐庐段的野生花鳐骨以及由太湖野生群体经人工繁育3代的花鳐骨这三个群体的30个形态参数进行了比较。结果显示,太湖群体和东林养殖群体的形态较为接近,而与桐庐群体的差异较大。利用主成分分析构建了3个主成分,其贡献率分别为主成分1 55.08%、主成分2 14.01%、主成分3 6.87%,它们的累积贡献率为75.97%。逐步判别选入3个贡献率较大的性状进行判别分析,通过建立的3个群体判别函数,其判别准确率P1为75%~100%,P2 为77%~100%,综合判别率为86%,结果表明3个群体形态差异显著(P<0.01)。该研究为花鳐骨不同群体的鉴别积累了基础资料以及为花鳐骨的增殖放流、优良品种的培育和种质资源保护提供理论依据。

关键词 花鳐骨;形态特征;聚类分析;主成分分析;判别分析

中图分类号 Q954 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)04-0088-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.04.023

Comparison of Morphological Characteristics of Hemibarbus maculates under Different Growth Environments

LEI Ning1,ZENG Jian-gang2,SHEN Xiao-ming3 et al (1.College of Life Sciences,Huzhou University,Huzhou,Zhejiang 313001;2.Bureau of Agriculture and Rural Affairs in Deqing County,Huzhou,Zhejiang 313100;3.Deqing Haoyuan Aquatic Seed Industry Co.,Ltd.,Huzhou,Zhejiang 313200)

Abstract Three multivariate analysis methods were used to compare 30 morphological characteristics parameters of three populations of Hemibarbus maculatus,including two wild populations collected from Taihu Lake and Qiantangjiang River(Tonglu section),Donglin breeding population after 3 generations of artificial breeding.The results showed that the morphological characteristics of Taihu population and Donglin breeding population were similar,which had greater difference with those of Tonglu population.Through principal component analysis,three principal components were established,their contribution rates were 55.08%,14.01%,6.87%,respectively,and the cumulative contribution rate was 75.97%.Three traits with higher contribution rate were selected for discriminant analysis by stepwise discrimination.The discrimination functions of the three populations were set up.The discrimination accuracy P1 was 75%-100%,P2 was 77%-100%,comprehensive discrimination rate was 86%.The stepwise discrimination analysis revealed that the morphological characteristics were significantly different among three populations(P<0.01).This study accumulated basic data for the identification of different populations of H.maculatus,and provided theoretical basis for the proliferation and release of H.maculatus, the cultivation of godd breed and the protection of germplasm resources.

Key words Hemibarbus maculates;Morphological characteristics;Cluster analysis;Principal component analysis;Discriminant analysis

基金項目 浙江省重大科技专项(2016C020055-3-3);国家水产种质资源共享平台项目(2018DKA30470);浙江省重点研发科研项目(2019C02082)。

作者简介 雷宁(1996—),女,广西柳州人,硕士研究生,研究方向:水产种质资源。通信作者,副研究员,博士,硕士生导师,从事水产动物遗传育种研究。

收稿日期 2020-07-02

花鳐骨(Hemibarbus maculates Bleeker) 隶属鲤形目鲤科鳐骨亚科鳐骨属,俗称“季鱼”“鸡骨郎”“季郎鱼”,通常分布于亚洲境内的中国、朝鲜和日本等淡水水域以及俄罗斯境内的部分黑龙江水系[1],该鱼肉鲜味美,颇受消费者的青睐,经济价值較高。随着人工繁殖和苗种培育技术的持续突破[2-3],花鳐骨在江、浙、沪地区已成为优良的养殖品种。野生花鳐骨自然群体数量却不断削减,全因捕捞过度、水质污染及富营养化严重和竞争性鱼类放流等生态因子变化的影响。为保护花鳐骨野生资源,浙江省自2015年以来连续4年在自然水域中增殖放流花鳐骨鱼种,但放流的花鳐骨鱼种多来自于人工繁育群体,其对自然花鳐骨群体是否会造成种质上的冲击有待深入探索。

鱼类形态特征是其内在遗传特性的外在表现。从形态学和表型性状上研究遗传变异是经典遗传学研究的主要内容,是资源鉴定、物种分类、生物起源和进化系统树等研究的基础[2]。生态环境适应性是指生物的基础能力,生物一直处于不断适应其生态环境的过程中,并演化产生不同的形态特征[4]。野生和养殖条件就是2种不同环境,这2种生态环境下花鳐骨的形态特征尚未见到相关报道。笔者对花鳐骨太湖野生群体、桐庐野生群体和东林养殖群体的形态参数进行了系统对比,将传统形态度量学方法与统计学比较分析相结合,以期为花鳐骨不同群体的划分、良种选育和种质资源保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料 3个花鳐骨群体的样本,分别于2019年11月采自浙江钱塘江流域桐庐段,于2018年11月采自浙江湖州太湖流域,于2018年11月采自浙江湖州东林某养殖基地。其中,人工养殖群体是由太湖野生群体经人工繁育3代的养殖群体。样本采集情况见表1。

表1 花鳐骨采集时间、地点与样本数

Table 1 Sampling time,site and sample number of H.maculates

群体Population 采集地 Sampling site 采集时间Sampling time 样本数 Sample number 平均全长Average whole length∥cm

东林养殖群体Donglin breeding population(DL)湖州东林2018-111931.31±2.27

太湖野生群体Taihu wild population(TH)湖州太湖2018-111921.50±3.01

桐庐放流群体Tonglu released population(TL)桐庐富春江2019-111623.25±4.39

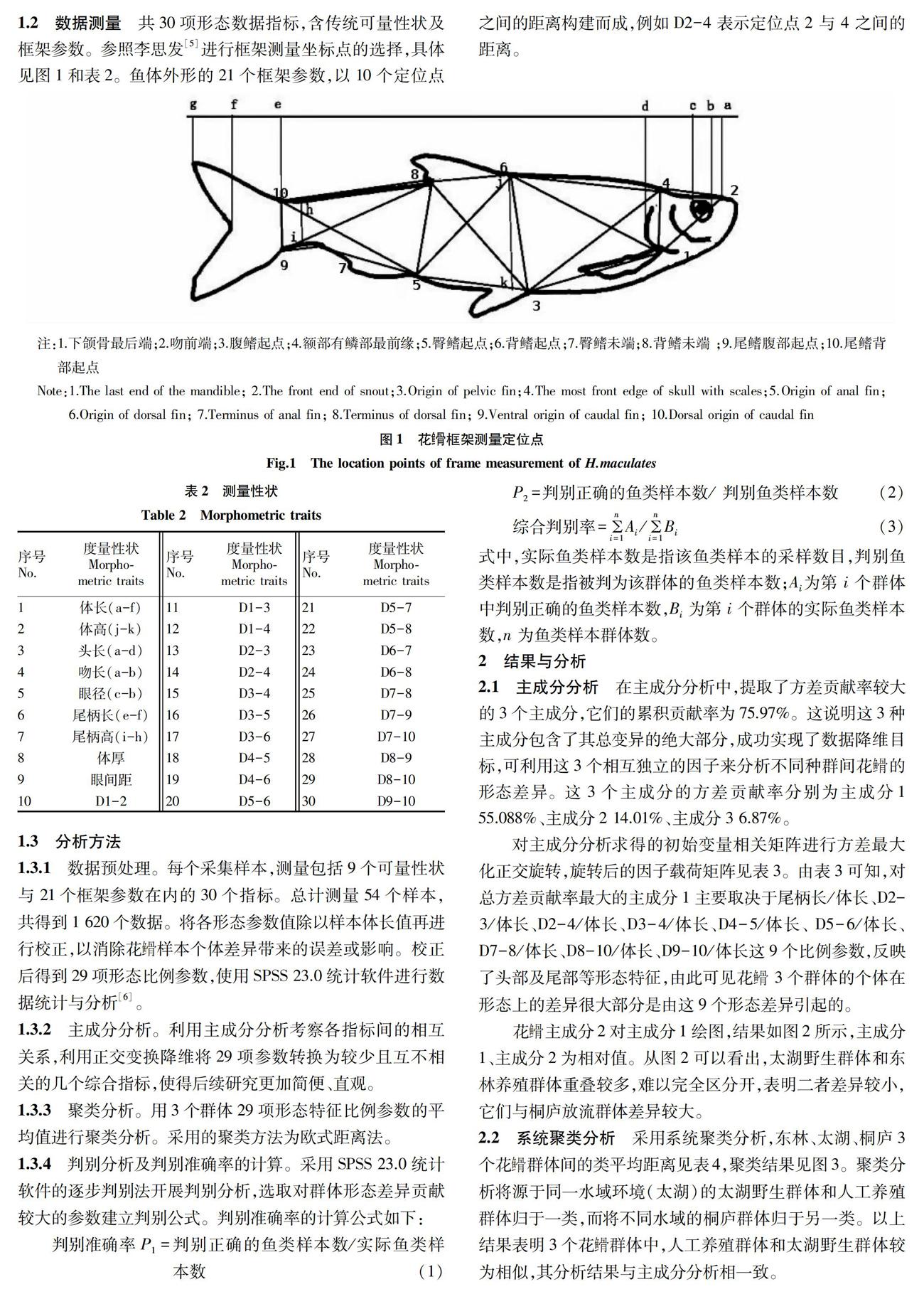

1.2 数据测量 共30项形态数据指标,含传统可量性状及框架参数。参照李思发[5] 进行框架测量坐标点的选择,具体见图1和表2。鱼体外形的21个框架参数,以10个定位点之间的距离构建而成,例如D2-4 表示定位点2 与 4 之间的距离。

1.3 分析方法

1.3.1 数据预处理。

每个采集样本,测量包括9个可量性状与 21个框架参数在内的30个指标。总计测量54个样本,共得到1 620个数据。将各形态参数值除以样本体长值再进行校正,以消除花鳐骨样本个体差异带来的误差或影响。校正后得到29项形态比例参数,使用SPSS 23.0统计软件进行数据统计与分析[6]。

1.3.2 主成分分析。利用主成分分析考察各指标间的相互关系,利用正交变换降维将29项参数转换为较少且互不相关的几个综合指标,使得后续研究更加简便、直观。

1.3.3 聚类分析。

用3个群体29项形态特征比例参数的平均值进行聚类分析。采用的聚类方法为欧式距离法。

1.3.4 判别分析及判别准确率的计算。采用SPSS 23.0统计软件的逐步判别法开展判别分析,选取对群体形态差异贡献较大的参数建立判别公式。判别准确率的计算公式如下:

判别准确率P1=判别正确的鱼类样本数/实际鱼类样本数(1)

P2=判别正确的鱼类样本数/ 判别鱼类样本数(2)

综合判别率=ni=1Ai/ni=1Bi(3)

式中,实际鱼类样本数是指该鱼类样本的采样数目,判别鱼类样本数是指被判为该群体的鱼类样本数;Ai 为第 i 个群体中判别正确的鱼类样本数,Bi为第 i 个群体的实际鱼类样本数,n 为鱼类样本群体数。

2 结果与分析

2.1 主成分分析 在主成分分析中,提取了方差贡献率较大的3个主成分,它们的累积贡献率为75.97%。这说明这3种主成分包含了其总变异的绝大部分,成功实现了数据降维目标,可利用这3个相互独立的因子来分析不同种群间花

鳐骨的形态差异。这3个主成分的方差贡献率分别为主成分1 55.088%、主成分2 14.01%、主成分3 6.87%。

对主成分分析求得的初始变量相关矩阵进行方差最大化正交旋转,旋转后的因子载荷矩阵见表3。由表3可知,对总方差贡献率最大的主成分1主要取决于尾柄长/体长、D2-3/体长、D2-4/体长、D3-4/体长、D4-5/体长、 D5-6/体长、D7-8/体长、D8-10/体长、D9-10/体长这9个比例参数,反映了头部及尾部等形态特征,由此可见花鳐骨 3个群体的个体在形态上的差异很大部分是由这9个形态差异引起的。

花鳐骨主成分2对主成分1绘图,结果如图2所示,主成分1、主成分2为相对值。从图2可以看出,太湖野生群体和东林养殖群体重叠较多,难以完全区分开,表明二者差异较小,它们与桐庐放流群体差异较大。

2.2 系统聚类分析

采用系统聚类分析,东林、太湖、桐庐3个花鳐骨群体间的类平均距离见表4,聚类结果见图3。聚类分析将源于同一水域环境(太湖)的太湖野生群体和人工养殖群体归于一类,而将不同水域的桐庐群体归于另一类。以上结果表明3个花鳐骨群体中,人工养殖群体和太湖野生群体较为相似,其分析结果与主成分分析相一致。

2.3 判别分析

采用SPSS 23.0统计软件中的逐步判别法进行判别分析,对29项形态参数进行分析,判别准确率为95%。为提高公式的实用性和简便性,从29项形态参数中选出对判别贡献较大的12项参数,再进行判别,判别准确率P1为75%~100%,判别准确率P2为77%~100%,3个花鳐骨群体样本的综合判别率为86%(表5) 。

利用挑选的 12个参数建立3个群体的判别公式:

Y1=1 630X1+1 436X2+1 197X3+255X4+37X5+1 741X6+324X7 +1 010X8-414X9+934X10-92X11-407X12-535

Y2=1 573X1+1 396X2+1 257X3+299X4+38X5+1 782X6+263X7 +1 020X8-391X9+989X10-87X11-421X12-539

Y3=1 160X1+2 283X2+1 183X3+375X4+34X5+2 078X6+259X7 +1 246X8-476X9+1 037X10-171X11-479X12-508

式中,X1、X2、 X3、 X4、 X5、 X6、 X7、X8、X9、X10、X11、X12分別为头长/体长、眼径/体长、尾柄长/体长、吻长/体长、尾柄高/体长、眼间距/体长、D5-8、D6-8、D1-2、D7-8、D3-6、D5-6。

根据所得的判别公式,可准确判别出未知来源花鳐骨样本属于哪个群体。判别方法如下:测量出未知来源的花鳐骨样本的12个形态比例参数(头长/体长、眼径/体长、尾柄长/体长、吻长/体长、尾柄高/体长、眼间距/体长、D5-8、D6-8、D1-2、D7-8、D3-6、D5-6),将所测比例参数代入每个判别函数,则未知样本属于判别函数值大的群体。

3 讨论

3.1 主成分分析、判别分析和聚类分析的应用

判别分析广泛应用于各个领域,它是在分类已知的条件下寻找可以表征事物特点的判据,通过建立判别函数对事物进行分类。目前,逐步判别是判别分析中最常用的手段。

判别分析是鱼类群体鉴定常用方法之一[7-8] ,也常用于鉴别不同水环境中河蟹[9-11]和罗非鱼的不同品系[12-13] 。目前,判别分析在水产领域的应用已取得了一些成果,比如建立了不同水系河蟹的判别公式,利用判别函数区分不同水系的河蟹,对于避免河蟹种质混杂上有直接作用。

该研究采用可量性状与框架数据相结合的方法,对花鳐骨的3个群体进行了判别分析。源于不同水域环境(太湖、桐庐)的群体判别准确率100%,判别效果显著。这说明判别分析对于亲缘关系很近的群体的鉴别是很有效的,而该研究所建立的判别公式可用于鉴别不同水域的花鳐骨群体,在花鳐骨种质资源保护上具有一定的借鉴意义。

该研究通过聚类分析、判别分析和主成分分析3种多元分析方法进行统计分析,分析结果均具有相似性。主成分分析是将多种指标归纳为少量具有代表性的因子来说明不同群体之间的差异大小,并根据不同种群的主成分值找出其各自差异较大的参数。该研究利用主成分分析得到的第一、二主成分绘制散点图,直观地分析了不同群体的区分程度,为后续数据分析提供了依据。聚类分析是参照遗传距离的大小进行划分,遗传距离较小的2个品种归为一类,遗传距离较大的则分在不同的类。该研究的聚类分析的结果表明同一水域环境(太湖)的太湖野生群体和人工养殖群体归于一类,而将不同水域的桐庐群体归于另一类,是较为合理可信。这个分类结果也在判别分析中得到进一步的验证,即源于不同水域环境(太湖、桐庐)的群体判别准确率达100%,判别效果显著,而源于同一水域的太湖野生和东林人工养殖判别准确率分别为94.94%和100%,表明判别分析与聚类分析的趋同一致性。

3.2 野生与人工养殖的生存环境对花鳐骨形态特征的影响

有关野生与人工养殖的2种不同生存环境对鱼类生长的影响的研究,以往主要集中在肌肉营养成分的差异分析,其结果表明不同的生存环境和饵料使得野生和养殖群体的肌肉成分和组成存在显著差异[14-16]。

形态学的特征是受遗传因子和环境因子的共同影响。该研究结果表明野生和养殖环境的差异对花鳐骨形态存在影响,二者形态差异主要取决于尾柄长/体长、D2-3/体长、D2-4/体长、D3-4/体长、D4-5/体长、D5-6/体长、D7-8/体长、D8-10/体长、D9-10/体长这9个比例参数。这可能是因为该研究中的人工养殖群体是由太湖野生群体经人工驯养而来,仅经过数代的繁育,生存环境的变化对该群体的影响时间较短,并未导致明显的形态特征差异,所以源于同一水域环境(太湖)的太湖野生群体和人工养殖群体更为相似。

基因组遗传多样性分析结果表明不科学的人工繁育会降低繁育群体的遗传多样性水平[17-22]。源于太湖野生群体F2代以内的人工繁育苗种可用于太湖流域的花鳐骨增殖放流,但不建议用于钱塘江水系花鳐骨的增殖放流。

参考文献

[1]中国科学院中国动物志编辑委员会.中国动物志:硬骨鱼纲鲤形目(中卷)[M].北京:科学出版社,1998.

[2] 黄邦星.花鳐骨人工繁殖及苗种培育试验[J].渔业致富指南,2016(11):48-52.

[3] 余连渭,夏前征,王英.花(鳐骨)水花鱼苗培育夏花鱼种试验[J].江西水产科技,2015(2):26-27.

[4]庹云.袁河花(鳐骨)形态生物学研究[J].安徽农业科学,2012,40(36):17605-17607.

[5] 李思发.中国淡水主要养殖鱼类种质研究[M].上海:上海科学技术出版社,1998:181-210.

[6] 卢纹岱.SPSS for Windows统计分析[M].3版.北京:电子工业出版社,2006.

[7] MAYR E,GORTON LINSLEY E,USINGER R L.Methods and principles of systematic zoology[M].New York:McGraw Hill,1953:23-39,125-154.

[8] 李思发,吴力钊,王强,等.长江、珠江、黑龙江鲢、鳙、草鱼种质资源研究[M].上海:上海科学技术出版社,1990:145-162.

[9] 趙金良,李思发.中国大陆沿海六水系绒螯蟹(中华绒螯蟹和日本绒螯蟹) 群体亲缘关系:生化遗传差异分析[J].水产学报,1999,23(4):331-336.

[10] 许加武,任明荣,李思发. 长江、辽河、瓯江中华绒鳌蟹种群的形态判别[J].水产学报,1997,21(3):269-274.

[11] 李晨虹,李思发.中国大陆沿海六水系绒螯蟹(中华绒螯蟹和日本绒螯蟹)群体亲缘关系:形态判别分析[J].水产学报,1999,23(4):337-342.

[12] 李思发,李晨虹,李家乐.尼罗罗非鱼品系间形态差异分析[J].动物学报,1998,44(4):450-457.

[13] 李家乐,李思发,李勇,等.尼奥鱼[尼罗罗非鱼 (♀)×奥利亚罗非鱼 (♂)同其亲本的形态和判别[J].水产学报,1999,23(3):261-265.

[14] 陈建明,叶金云,沈斌乾,等.野生和池塘养殖花(鳐骨)肌肉营养组成的比较分析[J].上海水产大学学报,2007,16(1):87-91.

[15] 宋超,庄平,章龙珍,等.野生及人工养殖中华鲟幼鱼肌肉营养成分的比较[J].动物学报,2007,53(3):502-510.

[16] 王伟,陈立侨,顾志敏,等.六个群体翘嘴红鱼白肌肉生化组成的比较[J].水产学报,2007,31(S1):92-99.

[17] 孟宪红,孔杰,庄志猛,等.真鲷自然群体和人工繁殖群体的遗传多样性[J].生物多样性,2000,8(3):248-252.

[18] 王军,全成干,苏永全,等.宫井洋大黄鱼遗传多样性的RAPD 分析[J].海洋学报,2001,23(3):87-91.

[19] 舒琥,蒙子宁,易祖盛,等.唐鱼野生与养殖群体遗传多样性的随机扩增多态DNA(RAPD)分析[J].中山大学学报(自然科学版),2006,45(1):77-81.

[20] 陈雪峰,杨国梁,孔杰,等.人工养殖与选育对罗氏沼虾遗传多样性的影响[J].水生生物学报,2012,36(5):866-873.

[21] 常玉梅,王文文,徐万土,等.人工繁育大黄鱼(Pseudosciaena crocea)群体F2及F3遗传差异分析[J].海洋与湖沼,2009,40(4):414-422.

[22] 林茂,黄景,李正,等.大鲵野生亲代与人工繁育子二代的随机扩增多态DNA分析(英文)[J].上海水产大学学报,2003,12(S1):20-23.