让教育协同并进

2021-03-18陈俊芳谭昀

陈俊芳 谭昀

一、问题的提出

西关实验小学致力于课程的研发与实施并非仓促决定,而是经过深入调研,深思熟虑后的共识。因为师生能力发展及家校和谐共振始终是教育的重要问题。学校以课程再造为切入点,2017年1月起开展了“基于西关地域文化的学科融合统整儿童生长课程”的模式构建研究与实施,旨在推动学校通过育人本位的课程再造,培育学生能力、提升教师发展、促进家校共育。课程以“西关地域文化”“学科融合统整”和“儿童生长”作为研究重点,由校长任项目组组长。经过前期的调研和论证,提出要解决的三个问题:

(一)以统整课程为阶梯,使学生走向以能力为核心的学习之路

在统整课程学习成长的学生,更容易形成自主研究的意识,更容易形成善于归纳、总结、分析、整合的个人素质。课程实施使教育返璞归真、立德树人,真正回归到 “到底要培养一个什么样的人”的问题上。

(二)用统整课程为平台,使教师走向专业能力新要求的再发展之路

大部分的教师只对自己所学的科目有一定的认知,而对其它科目了解比较欠缺;长期教授一门科目,导致很多教师的思维只局限在自己的学科,无法和其它学科进行切磋、借鉴、讨论;繁杂的日常工作,教师普遍存在比较严重的职业倦怠。这种背景下,统整课程实施对于习惯了分科教学的教师而言是挑战。统整课程实施要求教师跳出成绩的桎梏,将视线集中在学生长远发展上。这种新要求能促使教师必须谋求再发展。

(三)用统整课程为纽带,使家校教育走向共育与生长的和谐之路

学校充分挖掘家庭闲置资源,推动家庭校际联动。统整课程的实施,有效把学校、教师和家长扭成一股绳,促进其做家校融合的建设者、教育资源的贡献者、师道尊严的维护者,共同探索求同存异、相互尊重、互学互鉴的家校关系。

二、解决问题的过程与方法

(一)项目设计实践阶段

项目设计实践阶段自2017年1月至2017年5月,以建立课程实施机制为目标,分析现状、总结归纳传统校本课程存在的问题,做好顶层设计。在校长统筹指导下,利用中层骨干、家长资源、不同校区和年级的优势,建立了第一批试点年级,由试点年级骨干教师、课程专家、家长导师为主体,确定了课程顶层设计、实施路径、活动设计与实施。

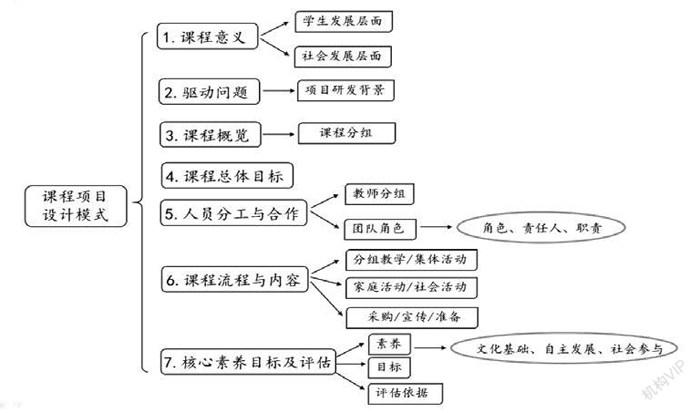

1.课程顶层设计

(1)顶层设计,组建协作团队。实现用统整课程为阶梯,使学生走向以能力为核心的学习之路。

(2)课程设计

课程设计:(1)流程再造。(2)两种观点。(3)晋升机制。(4)立足学科,注重学科素质的培养。

(3)课时安排

每门课程分为几个专题,每个专题约需8-12学时,时长6-10周,每周半天或90分钟或40分钟,视内容和课时而定。

(4)课程板块

大阅读为课程的奠基石,顶端以生命、生存、生活“三生教育”设计体现底色内质的生命课程,以开发知识潜能的学科课程、着眼高端发展的精英课程辅于左右。螺旋上升式的课程学习实现基于地域文化的课程与生活的有机融合,全面促进学生健康活泼持续生长。课程板块如下:

(二)循环改进再实践

1.构建融入西关地域文化的学科融合儿童生长课程研究的方法论体系。结合第一阶段实施现状提出循环改进的方法,完善课程实施路径,结合具体的项目验证,论证其科学性以及合理性,最终形成系列校本课程。

2.开展全方位阅读。以学生、教师、家长三个角色的阅读单为抓手,开展全科阅读、全员阅读、全方式阅读、全发展阅读、全规划阅读,确保课程的有效推进。

3.植入STEAM理念。STEAE教育其特点是跨学科、趣味性、体验性、情境性、协作性、设计性、艺术性、实证性和技术增强性,非常契合小学生教育特点,它颠覆了传统教学中只注重单科发展,以及教学重点围绕教科书等传统教育模式。我们结合实际,努力实现 STEAM 教育本土化,推动学科融合统整下的儿童生长课程实践进程。

4.研学之旅。随着教育改革的不断深入和推进,行走课堂,以研促学、知行合一的研学之旅已成为推动课程融合统整的重要手段之一。学校课程研学旅行就为学生创设了这样一个基于真实世界的学习场景。

5.西关文化。扎根区域文化,以西关文化为切入口,依据学校自身优势以及学校特色,根据学生需求,进行研究、论证特色校本课程,打造具有西关特色的生长课程。例如,光复校区地处老西关,浓郁的西关本土文化西关骑楼、西关美食、西关建筑等项目研发,既符合地域文化特色,又激发学生作为西关人的自豪感;芳和校区地处老芳村,花鸟鱼虫市场、茶文化等项目研发,因势利导资源整合,让课程实施更显地域文化特色。

6.构建评价。通过多元智能理論构建课程目标达成的检测,从学生、家长、教师三个维度的评价形成多元评价主体。在课程开展中运用学习单、思维导图、绘画作品、手工创作、写作训练、演讲、成果展演等手段成为评价的有效工具。并在课程实施过程中贯穿表现性评价、过程性评价、终结性评价三种评价方式,初步构建课程的评价标准。

(三)课题研究再提升

通过量化研究、质的研究和行动研究等方法的综合运用,对课程项目和师生教与学现状进行了调查,总结了课程模式的特点、模型、样态和组织流程。此阶段以改进、检验课程效果为目标,以课题研究为主要研究手段,量化研究和质的研究相结合,对前期所取得的成果进行反思、实践和提升。

三、成果的主要内容

(一)形成专著和课程样例

经过以上三个阶段的研究、实践和循环再实践,形成了《共育与生长——基于西关地域文化的学科融合统整儿童生长课程》专著和14个课程样例。专著撰写基于两年多在两个校区不同年级之间进行的丰富校本课程实践,其出版提高了一线教师积累迭加素材的好习惯,凝练、提炼过程性工作提升了教师实践转化理论的水平和教科研能力;课程样例的研发和实践再循环使用,强化了学生积极动手实践和解决实际问题的认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。通过以西关地域文化为底蕴,以学科融合统整为手段,以儿童生长为核心的课程常态化实施,衍生了家长导师进课堂和研学等系列机制,学校成为市/区课程实施的先行者,赢得了较大的社会效应和关注。