破世俗潜心物理为报国负笈求学

2021-03-18

历史上有许多杰出的女性,她们为国为民作出巨大贡献,在某一领域取得辉煌成就而闻名于世,她们生前就因功成名就而获得鲜花与掌声。

她们有一颗矢志不渝的爱国心,一份开拓创新的责任感,她们一生所体现的默默奉献的品质,孜孜以求的精神,甘为人梯的情怀,无不绽放着美丽芳华,堪为后人典范。

原子弹事业的女功臣

她参与研制了中国第一颗原子弹,人生故事却鲜为人知。为了国家她选择隐姓埋名30年,去世后依旧少有人提起。她就是中国铀同位素分离事业的理论奠基人王承书,亦是参与研制中国第一颗原子弹为数不多的女性之一。1912年,王承书出生在上海一个书香之家。她的父亲中过进士,后来被送到日本留学;母亲出身扬州名门,被誉为“晚清第一园”的何园便是王承书外祖家。王承书是家中的二女儿,上有一姐,下有两妹,她们的名字分别来自《诗经》《书经》《礼记》《易经》,取为“诗、书、礼、易”。

王承书与姐妹们性格颇为内向,不爱说话。但内向不等于软弱。1930年,王先生先以优异的成绩被保送到燕京大学,又毫不犹豫地选择了几乎没有女子就读的物理系——她是上、下两个年级中唯一的女生。1934年,王承书从燕京大学毕业,获得学士学位,该班13人仅毕业了4名学生,她名列榜首,并获得学校最高荣誉“斐托斐”金钥匙奖。此后,王承书继续在燕京大学攻读研究生,并于1936年取得硕士学位。

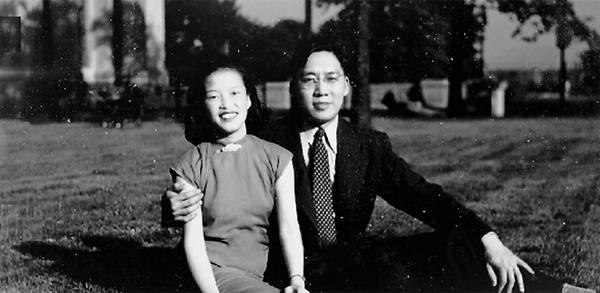

在燕京大学,王承书结识了自己后来的丈夫,也是她的导师、物理学家张文裕。两人在大学里相爱,在战乱中结成夫妻。1939年成婚后,王承书就跟着张先生去了昆明西南联大。

张文裕在物理系教书,王承书却失去了人生的方向。就在这时,她得知美国密歇根大学有一笔奖学金,专门提供给亚洲有志留学的女青年,但规定不给已婚妇女。不服气的王承书给奖学金委员会写了信,坦陈了自己的情况,也表明了决心,最终获得了录取通知书。

当时就有朋友质问王承书:“张文裕又不是养不起你!你怎么一个人跑到美国去?”王承书生气地回答:“我为什么要他养?我为什么不能自己念书,自己工作?”

多年以后,在为庆祝自己回国30年而举行的家宴上,王承书依然平和地说:“当初,我回国的唯一原因,不是我不爱美国优厚的生活,而是我更爱自己的祖国。”

王承书夫妇于1956年历尽艰辛回国后便义无反顾地加入建设新中国的洪流之中。后来,国家希望王承书能去搞热核聚变技术,聚变能被认为是人类最理想的清洁能源,也称人造太阳。这项尖端技术在当时的中国还是一片空白。而对王承书来说,如果接受这个任务,就意味着她要放弃自己的气体动力学的研究,进行改行,进入自己从未接触过的领域。

此时的王承书已经46岁,为了国家的需要,她放弃了自己的学术研究,开始了新的征程。

1958年王承书答应了钱三强的要求,服从组织安排,参与原子能研究所热核聚变研究室的筹建,从事热核聚变理论工作,并任中科院原子能研究所热核聚变研究室副主任。

王承书(左三)、段存华(左二)等参与第一颗原子弹研制人员合影。图片|中国妇女报

1959年,王承书被派往苏联原子能研究所进修3个月。她回国时得到一本介绍美国受控热核聚变的书,如获至宝。当时没有高铁,她也没有坐飞机,回国时坐了整整7天火车!她没有浪费这7天时间,在火车上的七天七夜,她将这本介绍受控热核聚变的资料译成了中文。

回国后,她不仅弄清了世界上热核聚变的理论和方法,还参与了我国最初3个等离子体实验装置的设计和建造,成为中国热核聚变领域的顶尖专家,并且还为中国培养了一批科学人才。当王承书已成为中国热核聚变领域的领军人物时,她又面对了一次人生的选择。

当时国家原子弹的研制进入攻坚期。关键时刻,苏联撤走了在中国的所有专家和大多数设备,使我国在这个领域的研究陷入极大被动:中国第一个分离铀同位素用的气体扩散工厂面临停工的严峻形势。

中国在原子弹的核心燃料,即高浓铀研究方面进展很缓慢。原子弹爆炸是用“铀-235”产生原子裂变而来,但铀矿石中“铀-235”的含量只有0.7%,要通过几千台机器,进行非常复杂的浓缩,才能得到可使用的浓度达90%以上的“铀-235”。这是一项极其艰深的技术,当时只有美国、苏联和英国掌握。我们虽有一些苏联没搬走的设备,但我们的专家却不知道设备运行的原理,根本不会用。

在这个危难关头,王承书又一次站了出来。1961年3月,钱三强又一次找到王承书,希望她负责当时属于国家最高机密的高浓铀研制。

年近50岁的王承书来到钱三强的办公室。她永远忘不了那一幕:钱三强表情严肃而庄重,问她:“承书同志,想征求一下你的意見,你愿不愿意去搞气体扩散?”

王承书知道,搞气体扩散就是把从天然矿石中炼出来的“铀-235”浓缩成高浓度铀,为原子弹提供燃料。这个是制造原子弹最关键、最核心的尖端技术。她没有任何迟疑,立即回答:“我愿意。”

钱三强提醒她说:“你在基础理论研究方面已有重大建树,现在要你去搞专业性很强的实际工作,这就等于让你再次改行了。”

“那我就再次从零开始吧。”王承书笑着说。她又一次从零开始,再次转行了。

这次与钱三强的会面之后,王承书从国内和国际物理学界悄然消失了。人们再也看不到她在学术刊物上发表论文,再也看不到她参加学术研讨会议,再也看不到她在公众场合抛头露面。除了有人知道她在1961年入党之外,连不少老朋友都不知道她去干什么了。

自此,王承书常年住在集体宿舍,一日三餐吃在食堂,顾不上丈夫和孩子的生活。

1963年底,高浓铀投入生产,1964年1月14日,第一批高濃铀合格产品成功取得,为原子弹爆炸提供了最根本的燃料保证。至此,中国成为世界上第五个掌握高浓铀研制技术的国家,王承书带领团队交付产品的时间比原计划整整提前了113天,保证了原子弹的装料。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。此后,王承书继续隐姓埋名,从事核事业研究。

从入党那一天开始,王承书就从280多元的工资里拿出200元交党费,剩下的80多元,还要拿出一部分去资助学术活动和生活困难人员。有人说王承书是“有福不会享,有钱不会花,有权不会用”。她这一生,一直在付出、在给予。她在隐姓埋名的30年间,可以说完全变成了一颗国家所需要的“永不生锈的螺丝钉”。

中国塑性力学的开拓者

她是中国塑性力学的开拓者,在塑性问题的解析方法、结构强度、疲劳失效机制等方面作出了重要贡献,并培养了一批优秀的力学人才。她用一颗矢志不渝的爱国心,一份开拓创新的责任感,把毕生精力献给了祖国的航空事业。她就是李敏华。

1917年11月2日,李敏华出生于江苏省吴县,幼年时曾在振华附小读书,后随家人迁居上海,1935年从务本女中毕业后考入清华大学。1940年,李敏华大学毕业后留在航空工程学系任教。4年后她与丈夫吴仲华一起赴美留学,就读于麻省理工学院(MIT),并先后在1945年和1948年获得了硕士和博士学位。那时的美国对妇女还很歧视,她在选读博士时,麻省理工学院机械系负责本科生的教授就说:“我不能看到机械系有女博士。”幸好负责研究生工作的苏特勃教授支持她。

读博期间,李敏华选修了热力学课程,她的老师肯能教授在一次总结考试结果时说:“这次考题很难,很多人不及格,第一名考95分,是吴夫人。”30多年后,当1979年中国学者访问MIT时,她的老师还记得此事,并说:“一个小个子女孩子打败了所有男孩子!”况且当时的李敏华还有两个儿子需要照顾。她后来回忆说:“我之所以能够学成,是由于有学成后回国服务的坚定信念,也是和吴仲华帮助照顾孩子及分担家务分不开的。”

1964年1月14日,第一批高浓铀合格产品成功取得,为原子弹爆炸提供了最根本的燃料保证。至此,中国成为世界上第五个掌握高浓铀研制技术的国家,王承书带领团队交付产品的时间比原计划整整提前了113天,保证了原子弹的装料。

当李敏华终于成为麻省理工学院第一位工科女博士时,波士顿报纸在报道该届毕业典礼时特地提到:“中国的李敏华,几个孩子的母亲,证明妇女可以与男子一样,获得博士学位。”

为了取得科研工作的实际经验,李敏华决定和吴仲华一起应聘到美国国家航空咨询委员会(NACA)的路易斯飞行推进实验室工作。她在强度研究室任研究科学家,进行塑性力学的研究。朝鲜战争爆发后,他们立即离开NACA转到美国布鲁克林理工学院(PIB)机械系工作,为回国做准备。

尽管他们工作如意、生活富裕,而且有关方面一直要求他们加入美国籍,但他们并没有忘掉自己学习工程的主要原因,一心回国参加建设。当时,美国政府对在大学工作的中国理工科留学生的回国事宜横加阻挠,李敏华夫妇历经数年努力,尝试过出国参加学术会议、到印度等地找寻工作、争取联合国的亚洲工程项目以及赴港省亲等等途径,均未成功。最后决定以暑期旅欧名义出行,而且特地选择了星期日乘飞机离美赴英的方案,这才避开了移民局的纠缠。1954年8月,李敏华一家终于离开了美国,绕道西欧、苏联,最终回到了祖国。

当时的新中国百废待兴,周总理接见李敏华夫妇时亲切地讲道:“像你们这样年轻的科学家夫妇,我国还很少,你们要好好工作。”这给了李敏华夫妇很大鼓励,他们也是一直这么做的。

从1955年秋开始,李敏华以极大的热情投入了钱学森和钱伟长领导下的中国科学院力学研究所的创建工作。作为高级研究人员,她担任了力学所设立的四个研究组之一的塑性力学组组长,成为我国塑性力学的开拓者。

李敏华夫妇。图片| 北京晚报

上世纪50年代中期,塑性力学在我国尚属空白,她便和王仁、杜庆华等学者一起,携手培育塑性力学的研究人才。他们在力学所精心组织塑性力学文献讨论会,通过集体学习方式,高效率地吸收国外科研成果和工作经验。参会者除了有关院校的著名学者外,还有力学所塑性组的年轻学子。李敏华特别安排年轻人参加文献调查和讨论会,使大家从实践中学到科学知识并了解做研究必须具备的科学态度和基本功。

上世纪50年代初,航空发动机强度是一个挑战性的前沿问题。李敏华卓有成效地将塑性力学应用于飞机发动机旋转盘的设计,为解决发动机强度问题作出了独特的贡献。上世纪70年代初,针对航空发动机涡轮轴断轴故障,她承担了在扭矩作用下喇叭轴应力分析工作,针对问题的症结需要得到小凹槽高应力集中区域的应力应变值。李敏华参加航空发动机涡轮轴断轴故障分析会后,深深感到疲劳问题的重要性,便将自己的研究方向从应力应变分析转向疲劳问题研究。直到年届八十高龄,她还亲自指导研究生从事疲劳研究。

李敏华对年轻学子的培养,很是花费了一番心思和精力。每位年轻人分配到研究室、课题组来,她都亲自谈话,了解业务基础、兴趣爱好等情况,以此来确定各人的工作方向。特别是在建所初期,她首先设法使年轻人具备研究塑性力学必要的基础知识,如固体力学、应用数学、试验技术等,并言传身教培养大家的查阅文献能力。她安排年轻人去北京大学数学力学系及清华大学工程力学班旁听相关课程,让他们参与各种学术会议,还为每一名年轻人聘请一位高级研究人员进行指导,使青年学子迅速成长起来。

1978年,研究生制度恢复招生时,李敏华招收了8名学生。她对这些研究生的学业要求十分严格,选定了線性代数、常微分方程、数学物理方程、计算方法和张量分析等作为基础课,又指定了弹性力学、振动与稳定、塑性力学和有限元方法作为专业课。由于学生都是学业荒废10多年之后重新拿起书本的,学习相当艰苦, 几个学生曾一起商量让李敏华先生免考塑性力学。但她没有同意,并用自己在麻省理工读博士的经验告诉学生:学完一门课程,只有经过考试,才能有深刻的记忆。

她常常说:“科研工作出成果很慢,需要做一些像种花这样易见成果的事。”正如鲜艳美丽的花儿,李敏华的一生也充满精彩,绽尽芳华。

“单晶电子衍射”的开垦者

她是一位耐得住寂寞的开垦者,在长达半个世纪的基础科研的历程中,她默默坚守岗位 50 年;她71 岁获得的享有“女性诺贝尔科学奖”之称的世界杰出女科学家成就奖,第一次写上了中国人的名字。她就是李方华。

李方华1932年出生于中国香港,受多方面影响,童年时期的李方华多次搬迁。1947年,母亲带着弟弟和她重返广州,她被临时安排在培道女子中学寄宿。李方华的童年可谓是在“火车上长大的”。虽然早年东跑西折,但李方华的学习成绩却没有落下,并且始终保持在班级前列。

她不仅在童年时期四处奔波,大学期间也是这样。1949年高中毕业的李方华在凭借出色的学习成绩被保送岭南大学物理系的同时也考取了中山大学天文系。9月入学岭南大学,仅过了一个月,10月份她随即转学又入了中山大学天文系。1950年,因不满中山大学不能给自己提供合适的学习环境,于是她又凭借着自己的努力再一次考入了武汉大学物理系。

两年之后国家在各学校挑选留学苏联的学生,武汉大学推荐李方华,又经过层层选拔,李方华顺利被录取。同年秋天,李方华踏上了前往苏联国立大学——列宁格勒大学物理系的道路,同行的还有未来在中国科学事业上大放异彩的黄胜年、顾以潘和庆承瑞。

1955年,李方华交出了那篇惊艳师生的毕业论文“原为蒸发铋金属薄膜的电子衍射研究”。次年李方华学成归国,随即被分配到了中国科学院应用物理研究所(1958 年更名为中国科学院物理研究所)。

李方华。图片| 中科院物理所

回国之后的李方华据苏联所学,开始了“单晶电子衍射”结构分析研究。这对中国而言完全是新领域,国内没有任何经验可循,只有李方华自己一人琢磨前进。在填补空白的同时,她提出一种校正电子衍射动力学效应的方法,从而测定了二十三烷醇晶体中的碳和氢原子的位置。这是中国最早的单晶电子衍射结构分析研究,也是最早用衍射分析方法测定晶体中氢原子位置的工作。

30多年后,当1979年中国学者访问MIT时,她的老师还记得此事,并说:“一个小个子女孩子打败了所有男孩子!”况且当时的李敏华还有两个儿子需要照顾。她后来回忆说:“我之所以能够学成,是由于有学成后回国服务的坚定信念,也是和吴仲华帮助照顾孩子及分担家务分不开的。”

1982 年秋,李方华决定出访日本,随身携带了两个国产的新矿物:黄河矿和氟碳铈钡矿,希望能够利用日本超高分辨本领的电镜在国产矿物中有新发现。这一年,她50岁。然而,工作并非一帆风顺。最终,李方华用了半年时间,借助JEM100C 高分辨电镜,实践了传统模型法测定晶体结构的全过程,测定了中国新发现的矿物氟碳铈钡矿中全部原子的位置,包括轻原子氟、碳、氧在内。她的这一系列有特色的工作,在妇女地位甚低的日本引起了震动,使得那些朝夕相处的教授和学生们,不得不对中国女科学家刮目相看。1984 年,李方华课题组以“点阵像的建立与晶体结构的直接观测” 项目获得中国科学院科技成果奖二等奖。

在长达半个多世纪的科研生涯里,李方华不断思考、摸索,并逐渐形成了自己独有的理论和方法,奠定了自己乃至中国在高分辨电子显微学领域中的国际地位。她主持建立的测定原子分辨率晶体缺陷核心结构的方法,至今不断丰富着高分辨电子显微学领域。

◎ 来源|综合中国科学报、环球人物、搜狐网