中瑞西北科学考察团对新疆近代气象发展作用的探究

2021-03-18李冬梅

■ 李冬梅

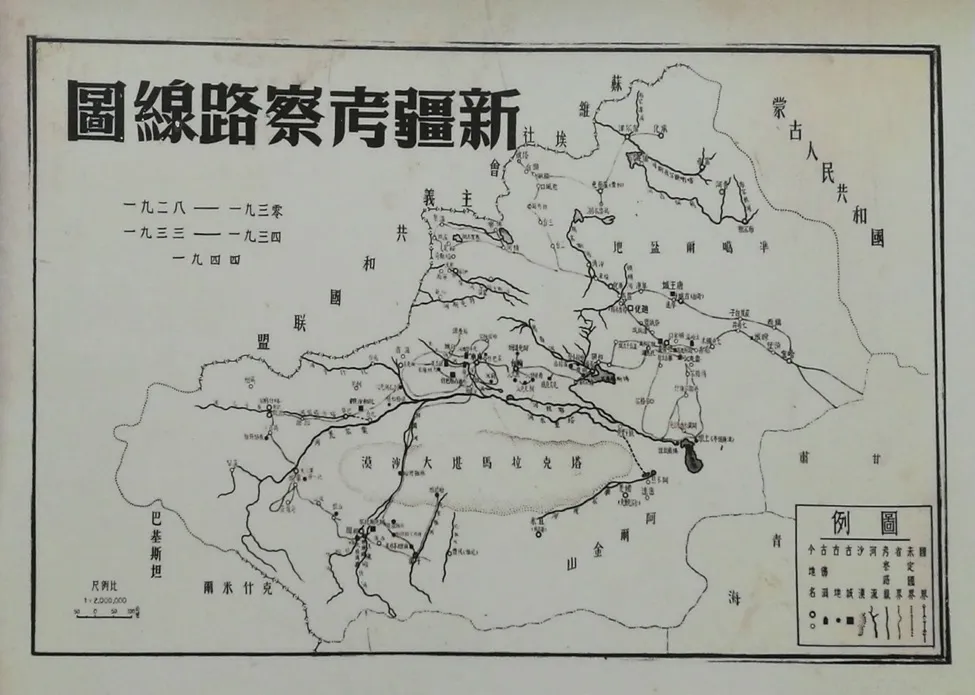

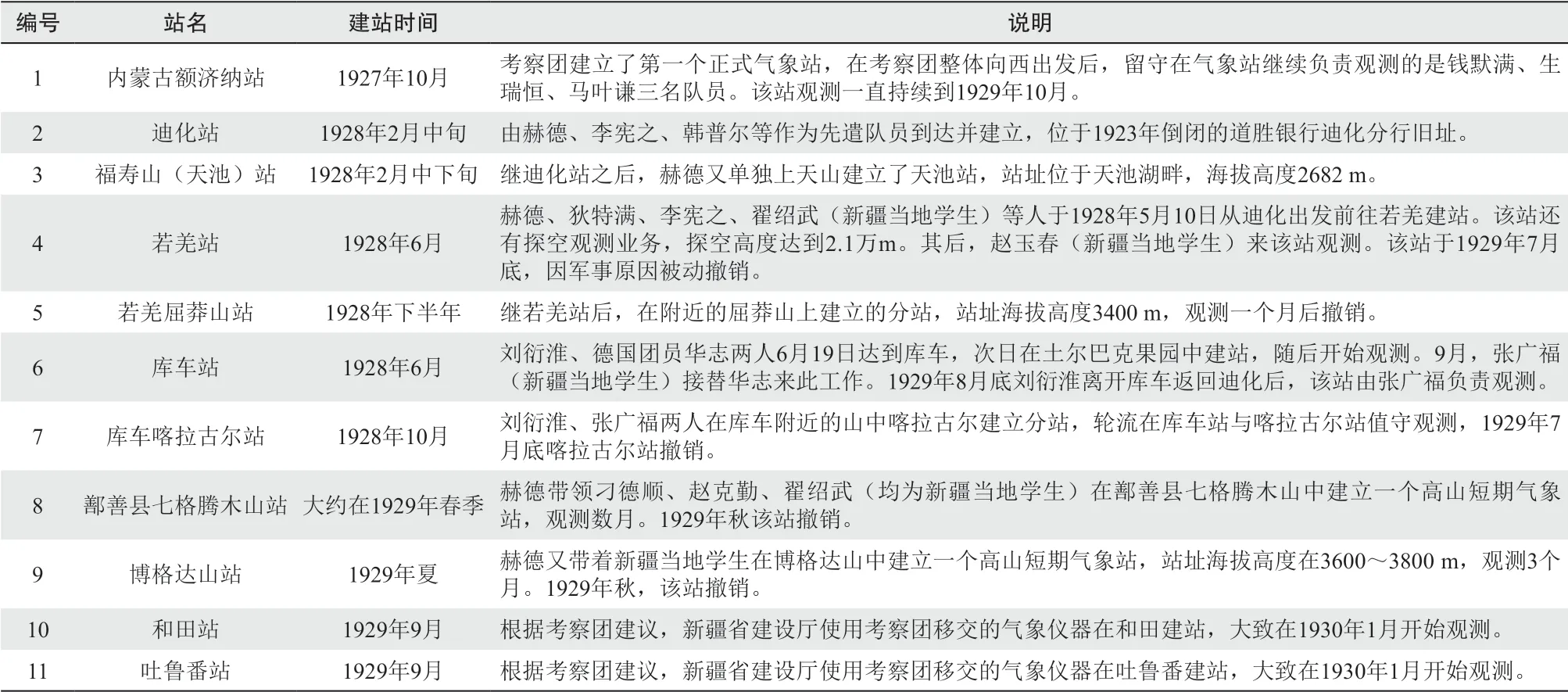

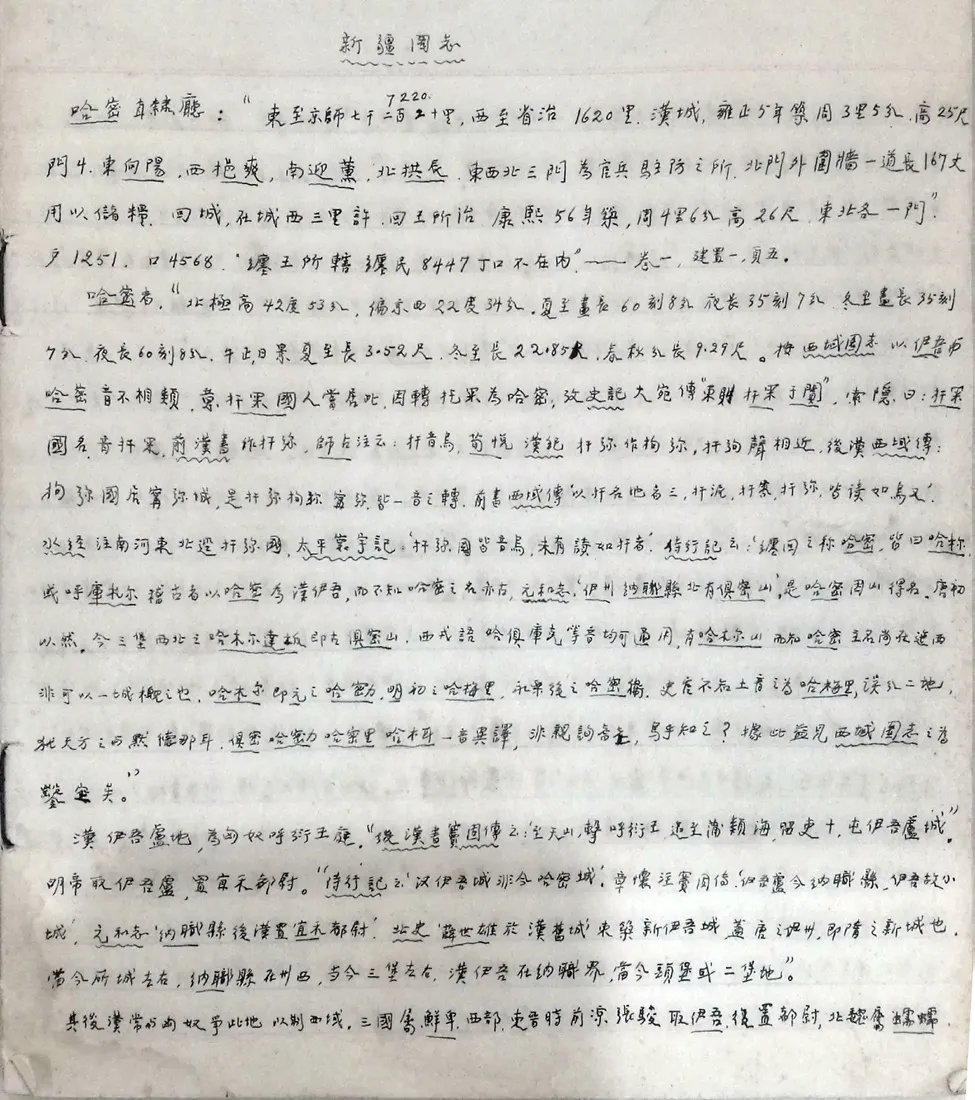

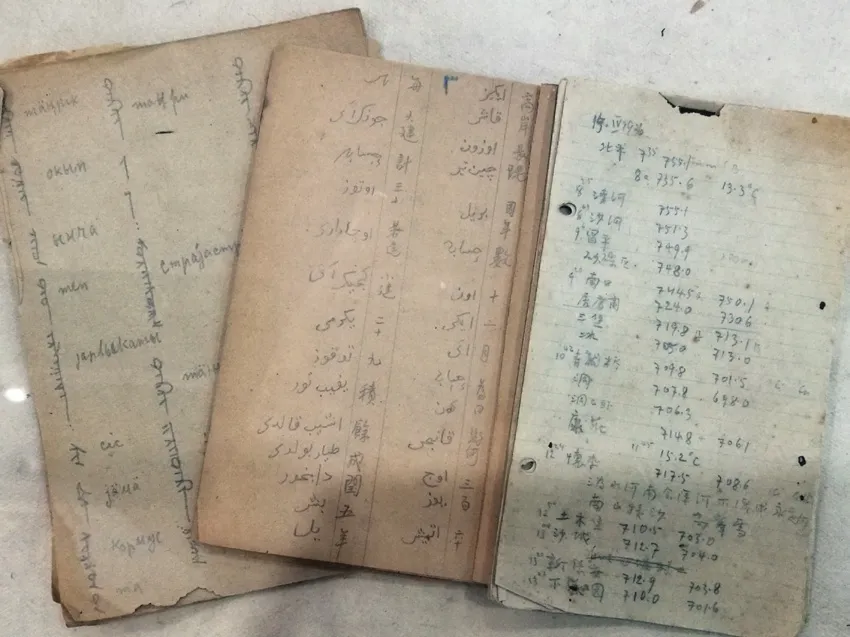

20世纪20—30年代,中国与瑞典合作开展了一次历时6年的大规模、综合性西北科学考察活动,覆盖内蒙古、甘肃、新疆、宁夏、青海等地(图1),内容涉及地质、古生物、考古、气象、地理、水文、历史、文化和民俗等。这次科考活动的目的之一,是为德国航空公司开辟欧洲至新疆的欧亚航线进行气象、地质考察,因此,科考团在新疆的气象科考活动是史无前例的。气象科考在德国气象专家赫德博士的领导下,除在内蒙古建立了一个气象观测站之外,在南疆、北疆、东疆建立了10个气象站(包括山区气象站),开展了年度以上的持续观测,观测项目多、观测内容全、使用的气象仪器先进,获取了大量的第一手气象观测资料(图2、图3),为分析新疆大范围的天气气候特点奠定了坚实的基础,并为新疆乃至全国开展气象活动培养了人才。

图1 新疆考察路线图

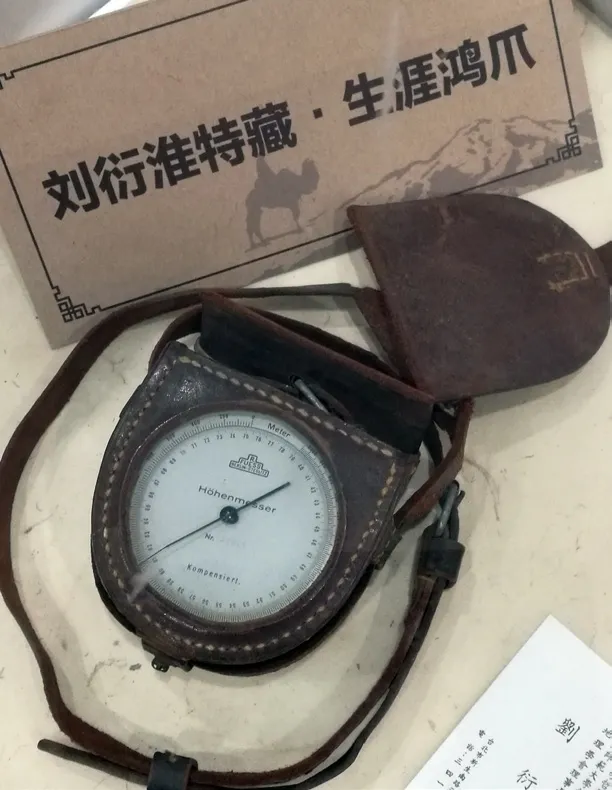

图2 考察期间设立的临时气象站

图3 刘衍淮在科考期间使用过的海拔高度表

1 考察团情况

1.1 背景

1926年末,瑞典探险家、地理学家斯文·赫定(Sven Hedin)博士组团第五次来华,提出在中国西北部进行科学考察。北京大学研究所考古学会、古物陈列所等11个学术团体发表宣言,抗议北洋军阀政府与其签订的科考活动不准中国科学家参加,采集品全部运到国外等不平等协议,后经磋商达成新协议:成立中瑞西北科学考察团,分设中国及外国团长,中外科学家各占一半,采集品留在中国。《大公报》曾为此报道“开我国与外人订约之新纪元,当此高唱取消不平等条约之秋,望我外交当局一仿行之。”

1.2 人员组成

在外国书籍中,中瑞西北科学考察团简称为“中瑞考察团”。正式考察团员27人,其中包括在北京大学选拔的承担气象考察任务的四名学生,即土木系毕业生崔鹤峰,物理系在读生马叶谦、李宪之和刘衍淮。外方团员17人,瑞典人斯文·赫定任团长。

1.3 关于气象组

此次考察由德国航空公司发起和资助,意在为开辟欧洲到中亚航线而进行地理和气象勘察,可见,获取气象资料是考察的初衷。考察团中负责气象工作的是德国气象学家郝德博士,10名来自德国航空的团员协助其开展气象工作,4名北京大学特招生承担具体工作。27人的考察团中,15人与气象直接相关,前后在新疆境内(包括内蒙古)建立10多个长期或短期气象站,在沿途中不间断地开展气象观测,并不失时机地开展高空观测,获取大量珍贵的气象资料。

2 气象科学活动

2.1 气象台站建设活动

考察团最初计划在内蒙古设立1站,在新疆设立6站,即哈密、吐鲁番、迪化、若羌、库车、和田。由于未得到新疆当局同意,哈密站未能建成,其余5站都如期建立,且增建了5个山区站,即内蒙古的额济纳,新疆的福寿山(天池)、若羌屈莽山、库车喀拉古尔、博格达山、鄯善七格腾木山等站。站点设置基本覆盖全疆,但侧重南疆。

各站建设情况在表1中给出。

表1 中瑞科考建立的气象站

1930年3月,刘衍淮、李宪之离开考察团前往德国留学。考察团建立并移交给新疆省建设厅的台站包括:迪化、库车、吐鲁番、和田等站,其余如:博格达山、屈莽山、福寿山(天池)站、库车喀拉古尔站、鄯善七格腾木山、若羌等高山短期站,均被撤销。

2.2 气象业务情况

考察团在内蒙古所设的气象站,每天都进行高空观测,释放不带仪器的氢气球,测量高空的风向风速。进入新疆后,由于当政的杨增新政权不允许,全疆都不准进行高空观测,唯一的例外在若羌,该站有高空观测。研究显示,1931年3月底,赫德再次赴额济纳河进行气象观测,由当时中央研究院气象研究所的徐近之、胡振铎等协助,探空观测方式与之前不同,此次使用风筝携带自记仪器进行观测。观测时次:每天定时观测三次,分别是07时、14时、21时,夜间不做定时观测,全天每小时观测一次风云变化。探空观测为07—09时,夏季在17—19时增加一次。

地面观测所用仪器包括:通风干湿温度表、最高最低温度表、温度自记表、黑白球温度表、湿度表、湿度自记表、水银气压表、空盒气压表、气压自记表、沸点气压表、测风仪等。

3 西北科考是新疆气象的发端

中瑞西北科学考察,是我国境内早期开展的最早中外大气科学考察活动之一,开展的观测活动采用了先进仪器,是近代新疆气象事业的开端。此次考察成果及其第一手气象观测资料不但为后来开辟欧亚航线提供了最有价值的地质气象资料,而且对近代新疆气象事业的发展具有开创性的作用。

3.1 填补了新疆基础气象资料的空白

中瑞考察团在新疆的气象活动与此前外国人来疆探险考察获取气象资料有很大不同。一是来新疆前做了周密计划,体现在站点空间布局广、站点位置稳定、气象观测内容全面、观测时间较长、观测人员专业、观测仪器先进、观测资料共享等方面。二是考察团先后在全疆建站10个,分布在南疆、北疆和山区,为获取足够长时间的气象资料,考察团对新疆当地学生进行气象观测技术培训,并将建立的气象站或气象仪器悉数移交给新疆省建设厅运行管理,保证考察团撤离后,气象站能继续开展观测工作。三是迪化、库车、若羌、吐鲁番等4站1930 —1931年气象报告,在中央研究院南京气象研究所《气象月刊》上发表,实现了国人能够使用到新疆区域珍贵气象资料的愿望,这与此前俄国人来新疆探险考察,将采集到的气象资料全部带走的方式完全不同。四是使用黑白球温度表进行辐射观测、若羌站开展氢气球探空观测等,在新疆均属首次。

3.2 揭示了新疆天气的基本特点

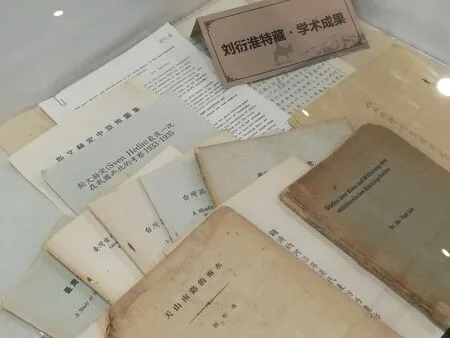

气象组成员基于考察获取到的大量资料,对新疆天气的基本特点进行分析,让世界第一次对新疆这一神秘地区的天气气候特点有了系统、全面的认识。赫德博士回国后,发表了两卷中瑞西北气象考察报告,将新疆气象资料公布于世。刘衍淮、李宪之是除赫德博士外,对新疆气象活动贡献最突出的两位团员(图4—图6)。

刘衍淮建立库车气象站,主持观测工作超过1年,其间还在喀拉古尔建立一个山区气象站,另在天池站观测一个整月,还参加了迪化站观测。他赴德国柏林大学读书后,依据在新疆气象考察获取到的第一手资料,撰写了《天山南路的雨水》,1931年发表在北平《女师大学术季刊》第二卷。该文较早地揭示了天山南麓的基本气候特征,如降水稀少,库车一带年降水量仅有50~60 mm,但其山中的降水要明显高于绿洲;夏季降水不受季风影响;天山南麓背风坡降水不如天山北麓迎风坡多等。而另一篇《迪化与博格达山春季天气之比较》论文则详细分析了1928年4月迪化(城市)与天池(山区)气象要素变化及相互之间的差别比较,包括气压、温度、降水、风向风速、湿度、云量以及天气过程等。

图4 刘衍淮发表的部分论文

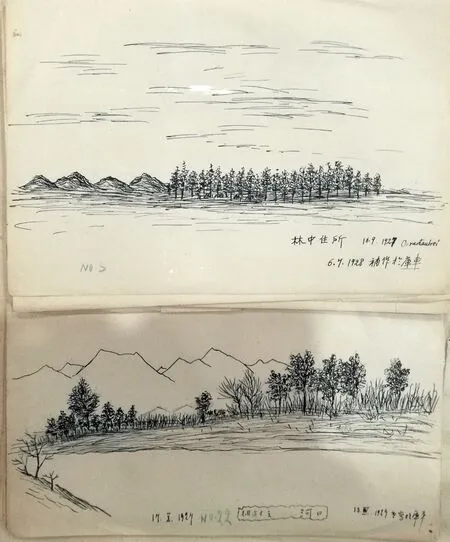

图5 刘衍淮考察期间的素描

李宪之协助赫德博士在新疆首先建立了迪化站、天池站,之后又随赫德前往阿尔金山北侧的若羌建站,其间还在屈莽山建立一个山区气象站,并在上述站点承担观测任务。他在赴德国柏林大学读书期间,依据在新疆若羌亲身经历的一次特强寒潮天气的观测数据,完成了其博士论文《东亚寒潮侵袭的研究》。这篇论文利用当时较少的气象资料,找出了东亚寒潮侵袭中国的几条主要路径,为我国近代寒潮预报奠定了坚实的基础。同时指出:东亚寒潮可以穿越赤道,到达南半球并在那里引发降温与降水,成为研究东亚寒潮天气最经典的论文之一。另外,1934年,李宪之利用自己在若羌实地观测到的资料,在德国气象学报上发表了《塔克拉玛干沙漠对若羌长期天气的影响》一文,指出在中亚地区的天气也受到气旋的影响,在那里“对降水起主导作用的是冷空气的侵袭,而且冬夏都可发生”。

图6 刘衍淮考察日记

3.3 培养了一批新疆气象人才

考察团进疆后,曾引起新疆杨增新政权的高度警惕,一度受阻于东疆哈密一带,经过反复沟通和谈判后,才被允许在新疆开展考察工作。为更进一步了解考察团工作,新疆省政府选送4名当地学生进入考察团做气象实习,后又视工作情况加派学生。研究发现,留有姓名的学生包括:刁德顺、赵克勤、张广福、赵玉春、翟绍武等。

新疆当地学生师从赫德,并在刘衍淮、李宪之的指导下很快掌握了气象观测技术和规范,不到1年时间接手并继续开展气象观测业务和维护仪器设备,身影频频出现在各个气象站。如:张广福参与承担了库车站气象观测工作;翟绍武、赵玉春参与承担了若羌站气象观测工作;刁德顺、赵克勤、翟绍武承担了迪化及鄯善县七格腾木山、博格达山气象站的观测工作等。和田、吐鲁番两地气象站的建立和观测,均由新疆当地学生独立完成。1930年3月后,所有气象站的观测与维护均由新疆当地学生承担,迪化、库车、吐鲁番等站的气象数据按月整理后,发送给中央研究院南京气象研究所。

考察团是一所“流动的气象大学”,为新疆培养了气象人才,打破了当时新疆气象科技较为落后、气象人才较少的局面。

图7 考察时的气象观测记录

4 小结

本次考察由于各种原因也留下了几点遗憾。一是计划中的哈密气象站未能如愿建成,缺少了最有区域气象代表性的一个关键地点;二是科考团虽然不远万里千辛万苦把气象探空装备带到了新疆,却不被允许进行探空观测,令一个最重要的观测项目留下了空白;三是耗费巨大物力、财力、人力获取到的大量珍贵原始气象资料被带去国外且毁于战火,十分令人痛心;四是考察团移交给新疆政府建设厅的气象站,因局势动荡不稳,仅维持两三年左右即先后中断夭折。

致谢:新疆师范大学黄文弼中心、新疆气象档案馆、阿克苏地区库车县气象局对本文的形成提供很多帮助,谨致谢忱。文中图片均拍摄于新疆师范大学黄文弼中心。

深入阅读

刘衍淮, 1931. 天山南路的雨水. 女师大学术季刊, (1): 1-9.

刘衍淮, 1935. 西北科学考察团中之气象工作. 师大月刊, (19):13-22.

刘衍淮, 1937. 迪化与博格达山中春季天气之比较. 气象杂志, :453-464.

刘衍淮, 1982. 我服膺气象学五十五年(1927—1982). 传记文学, 43(1): 10-13.