人工智能和智能制造背景下高职机电一体化专业适应性转型与实践*

2021-03-17宋志刚王文斌赵伟常江

宋志刚,王文斌,赵伟,常江

(深圳职业技术学院 机电工程学院,广东 深圳 518055)

2017年7月国务院发布《新一代人工智能发展规划的通知》[1],2018年4月教育部发布《高等学校人工智能创新行动计划》[2].人工智能技术对制造业就业是否会产生深刻影响,以及产生冲击的讨论较多[3].有观点认为,人工智能技术将导致将来制造业就业市场的剧烈变革,制造业中大量机械、重复中、低端的工作将被人工智能所取代.这一观点被广泛接受,例如德国政府提出了工业 4.0计划[4],中国政府提出的“中国制造2025”计划,特斯拉Telsa公司建设的智能工厂[5],富士康公司提出的“百万机器人计划”[6]等.随着人工智能技术的飞速发展,可以预计我国装备制造业大类相关职业中重复性、机械性和常规性的任务将会逐步地被代替.在需要一定自主决策能力的工作环境中,现在的弱人工智能技术无法完美地替代相应制造业大类的职业.随着人工智能技术的发展,人工智能将会一步步替代部分的工作,而不是剧烈地替代整个职业岗位,最终会缓慢地替代某些制造类职业岗位[7].因此,装备制造类专业应当及时调整自身的人才培养目标和方案,以适应产业的新需求.

高等职业教育占据高等教育的半壁江山,装备制造类专业如何在人工智能和智能制造背景下的实现数字化专业转型与升级,将人工智能技术融入到装备制造类专业建设中,培养适应时代发展的人才.本文结合深圳职业技术学院装备制造类专业的发展状况,以机电一体化技术专业转型与升级为例,探讨和研究教育数字化转型,为智慧社会培养具有人工智能素养的复合式创新型高素质技术技能人才.

1 机电一体化技术专业转型的依据

我国制造业在全球占比例超过20%,制造业的全球化、网络化、信息化和智能化发展对机电一体化技术的专业人才有极大需求,这种需求是由第四次工业革命和社会发展大环境所决定的.

1.1 企业对人才需求的需要

“中国制造 2025”的提出对我国制造业变革影响深远,企业对人才的需求提出一些新的要求.在第四次工业革命智能制造背景下,生产车间由于“机器换人”的升级改造、大量智能装备、智能传感的使用和信息化的集成,人才需求结构发生巨大变化.以深圳 3C行业的特色企业华星光电在生产方面的技能人才需求为例,其具有如下 2方面特征:一方面,企业对简单工序的操作人员需求越来越少,对机器视觉应用、智能传感集成、工业机器人系统、物联网集成应用等应用方面的人才需求越来越多;另一方面,传统车间中技术人员只需要承担一个岗位的操作,而现在他们需要承担的是整条生产线甚至一个车间的生产和监控,工作环境逐渐复杂化,工作内涵也走向多岗位融合,这就要求技术人员拥有机、电、控制、网络、信息化等多方面而非单一层面的技术.

1.2 复合型技术技能人才培养的需要

随着第四次工业革命—智能制造时代的来临,企业的组织架构朝扁平化发展,技能与技术型人才的工作岗位边界变得相互融合.原本操作设备的任务大部分由技能型人才担任,技术型人才主要担任现场工程师的技术支持等工作.随着智能装备集成化程度的提高,技能型人才无法承担操作设备等相关岗位工作,操作设备的岗位任务需要落到技术型人才的身上.技术型与工程型人才的边界也开始融合.由于新技术、新工艺的产生和大量应用,生产水平极大提升,技术型人才如果没有一定的现场决策规划能力,则会无法胜任工作现场的相关岗位任务.也就是说,高等职业教育培养的技术型人才需要实现各方面能力的全面发展,因此培养“复合”的技术技能型人才成为高职人才培养目标的必然选择[8].

2 机电一体化专业培养目标转型

2.1 培养方向转型

目前高职院校专业人才的培养主要满足传统的行业和岗位需求,例如绝大部分机电一体化技术专业人才培养是从机械部分安装调试、电气控制系统及 PLC编程调试等方面着手,而不是以企业典型自动化或智能生产线的系统控制技术应用为教学载体和案例,缺乏实际生产过程经验的应用场景、设计与优化.这样传统专业的毕业生很难胜任这样的智能装备和智能生产系统的运营、管理、维护等工作,往往需要大量的、较长时间的岗位培训才可以慢慢适应,因为这样的岗位不仅需要机械、自动化等专业的基本专业知识,还要熟悉智能制造装备、智能生产等智能工厂信息管理知识.

2.2 培养规格转型

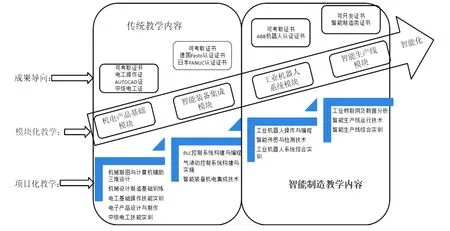

转型后的机电一体化专业人才培养规格为培养出精于基础机电设备装调、熟练掌握工业机器人操作、擅长智能传感器检测与应用、会工业物联网的组网、能实现自动生产线向智能生产线的改造的人才,如图1所示.

图1 机电一体化专业人才培养规格

2.3 培养目标转型

转型后的机电一体化专业坚持聚焦智能制造与人工智能的发展方向,着重培育从事智能装备和智能生产线的装调、操作运行、维护维修、设计、技术改造及其生产管理等实际工作所需的专业技术技能,同时提升支撑终身发展的认知能力、合作能力、创新创业能力、职业能力等综合素养,面向智能制造领域,为社会培养能够从事智能装备的装调、编程、维护和维修及智能生产线相关的设计、生产、改造、技术支持服务等工作的复合式创新型高素质技术技能人才[9].达到培养目标的复合型人才具备扎实的跨学科专业知识,具有问题分析、应用转化、创新意思与创新和终身学习的能力,同时具备精益求精的工匠和团队合作精神.

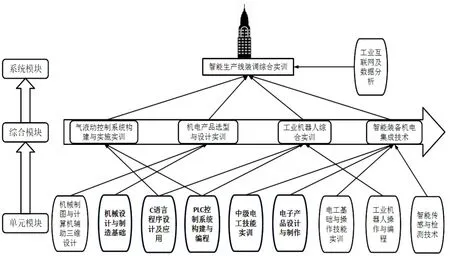

3 机电一体化专业课程体系改革

根据转型后的专业培养目标,需要全面推进人工智能背景下专业和课程重构,以学生学习成效为导向(OBE),将专业课程从简单到复杂,智能化从低到高,分成4大模块,第一个模块为机电产品基础能力模块,围绕智能制造组成机械本体、电气基础等开设项目化驱动的课程.第二个模块为智能装备机电集成模块,围绕机电传动、气、液驱动、伺服控制、变频调速、PLC控制等开设项目化驱动的课程.第三模块为工业机器人系统模块,围绕工业机器人应用系统相关的视觉传感、颜色传感等智能传感、总线通讯、工业机器人编程等开发模块化项目课程.第四模块为智能生产线系统集成编程、调试及联调模块,结合视觉、智能传感、RFID技术、气动技术、伺服控制、变频调速、工业总线、AGV、人机界面等完成智能生产线系统的整体编程、调试,能够通过对应的 MES管理系统下发任务订单,分析生产线.整个专业课程形成模块化、组合型、进阶式的课程体系,实现机、电有机融合,预制板式培养人才.每块模块都以标志性教学成果(作品或证书)来实现,最终以毕业标志性学习成果(智能装备及智能生产线集成设计、装调、维修维护一级项目)来体现学习成效.图2所示为机电一体化专业转型后的模块化课程体系,图3所示为课程组合和进阶关系.

图2 模块化课程体系

图3 课程组合和进阶体系

4 专业教学改革

4.1 信息化教学改革

在智慧职教网站申请机电一体化技术专业校级专业教学资源库平台,将现有的各类优质专业核心课程的数字化资源全部放入网站,实现优质资源共享共建.利用职教云等信息化SPOC平台,建设云课程,利用雨课堂开展信息化教学.

4.2 数字化教学改革

开发以实际工业项目为载体的项目化课程,校企合作编写优质数字化教材,建设各类数字化、碎片化资源;开发微课和网络在线课程等.充分利用人工智能背景下各种信息化教学手段,采用线上线下混合式教学模式,线上学生预习和复习,线下让学生通过现场实训掌握专业知识和技能,提高教学方法的先进性,使教师教学过程数字化、规范化、标准化.建设模块化智能工厂综合实训系统,开展VR、AR、虚拟仿真交互等智能化教学.

4.3 校企深度融合

深化与华星光电、配天机器人等行业标杆企业融合,结合华星光电的智能制造,配天机器人的机器人应用场景等,聘请公司的兼职教师,建设校外实训基地,开设订单班等方式,共同开发课程,制定标准.

4.4 依托协会,引领创新创业和技能大赛

打造“智能制造创客中心+”的实践平台.以创新型企业为依托,成立了机器人创新与竞技协会、LabView学生创新俱乐部协会,开发学生创客项目“VR虚拟机械装配”,突出学生综合素质培育,推动创新教育.以技能协会为依托,成立RCIA战队,组织学生参加全国大学生机器人大赛,通过对机器人的设计、制作以及软件编程等深度融合教学.

5 专业教学团队塑造

组建深度融合、模块化的教师创新团队.围绕上述课程体系中四大模块,分别组建了机电产品基础模块、智能装备集成模块、工业机器人系统和智能生产线集成教学团队,每个团队 5~8人.每个团队的教师包含了不同专业背景的教师,且各个模块间教师互相交叉,深度融合.

建立和完善“双师”结构教师队伍培养和评聘制度,实施一师一企计划,组织团队教师去东江模具、大族激光等智能制造行业企业实践;同时引进企业工程师、技术专家、专职师傅及技术能手等纳入课程教学团队,形成了“学校教师+企业专家”的教学团队.例如聘请华星光电、汇川技术等有实践经验的智能制造型企业专家为指导,通过兼职的方式参与到教学活动、职业生涯规划,就业指导等工作中.专业教师通过参加国内外培训进修、企业兼职和锻炼、给企业提供技术开发服务等举措,使专业教师掌握新技术、新工艺、新装备,增加其企业工作经历,强化其实践动手技能,使教学创新团队能应用推广新技术、攻克生产一线难题、具备生产性科研的水平和能力.专业教师参加智能制造领军企业的认证培训,取得认证资格证书,如FANUC认证工程师证书、ABB校企认证讲师证书和德国费斯托FACT证书等后,在学校课堂按企业认证证书标准和流程对学生进行专业教学和训练,实现课证融通.部分专业教师不但指导学生参加智能制造类技能大赛还亲自参加技能大赛,掌握智能制造最新应用技术和技能,使专业老师成长为智能制造领域的技术能手、技能大师.

6 人工智能和智能制造背景下专业转型特色与创新

机电一体化技术专业转型升级过程中,其特色和创新如下:

1)进行智能装备与智能生产线升级换代,探索多学科多领域多专业技术融合,深度整合课程,构建模块化课程体系.以“六融合”人才培养模式改革为主要抓手,按照OBE原则构建了以成果为导向的课程体系.打破各门课程画地为牢、各自为战的局面,根据课程体系,每个课程模块(课程群)形成一个跨部门、跨专业的弹性教师团队,根据单元学习成果和目标,以团组模式对各模块内单元课程的教学内容、项目、知识点、技能点、数字化资源进行重构开发,推动基于成果导向的教学模式改革,为单元目标达成和学生学习成效负责.防止理论与实践、课程与课程之间两张皮问题,培养复合型技术技能人才.例如,电气模块把传统课程(电工及电气测量技术、电气控制、应用电子技术、电工操作技能实训、电工中级工实训等)整合成三门单元课程(电工技术及操作技能训练、电子产品设计与制作、电工技能实训),经过单元内课程模块化组合训练,学生基本具备智能生产线电气安装和一般调试能力,并可拿到电工操作证和中级维修电工证.

2)采用信息化教学,建设数字化课程,虚实结合开展技能训练.培训满足数字化课程建设和实训要求的老师,校企合作开展 MOOC、SPOC课程建设,借助工业软件支持课程数字化升级,借助专业教学资源库和数字化教材等建设和开发数字化课程,借助智能化装备和AR、VR技术,建设 AR、VR课程,与行业企业合作共同开发“云端课堂”,构建线上—线下—实训室三位一体的混合式教学.

3)杰出人才引领,构建校企融合教学团队.引进智能制造领域杰出专家、博导、教育部长江学者特聘教授孙立宁,引领专业转型发展,为专业教师创新团队带来了一流的科研学术方向和项目、广阔的国际视野,使教师创新团队有机会对话业界顶尖专家,大大提升专业教师创新团队水平.