媒体立面照明中亮度控制指标的评估与优化建议

2021-03-16郝洛西

冯 凯,郝洛西

(1.同济大学建筑与城市规划学院,上海 200092;2.高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,上海 200092; 3.上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室,上海 200092)

引言

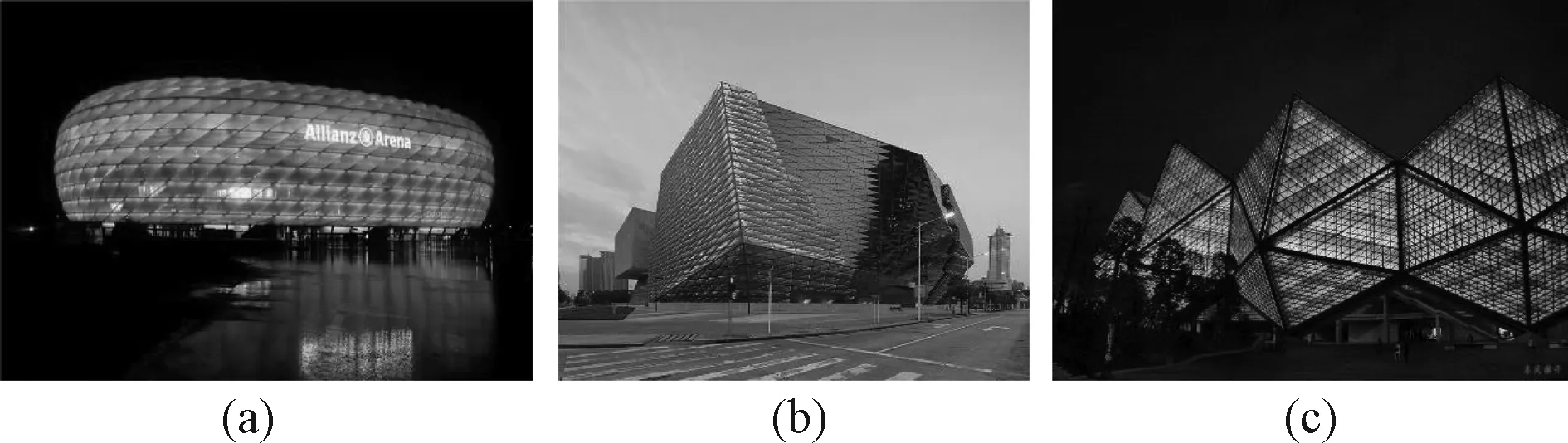

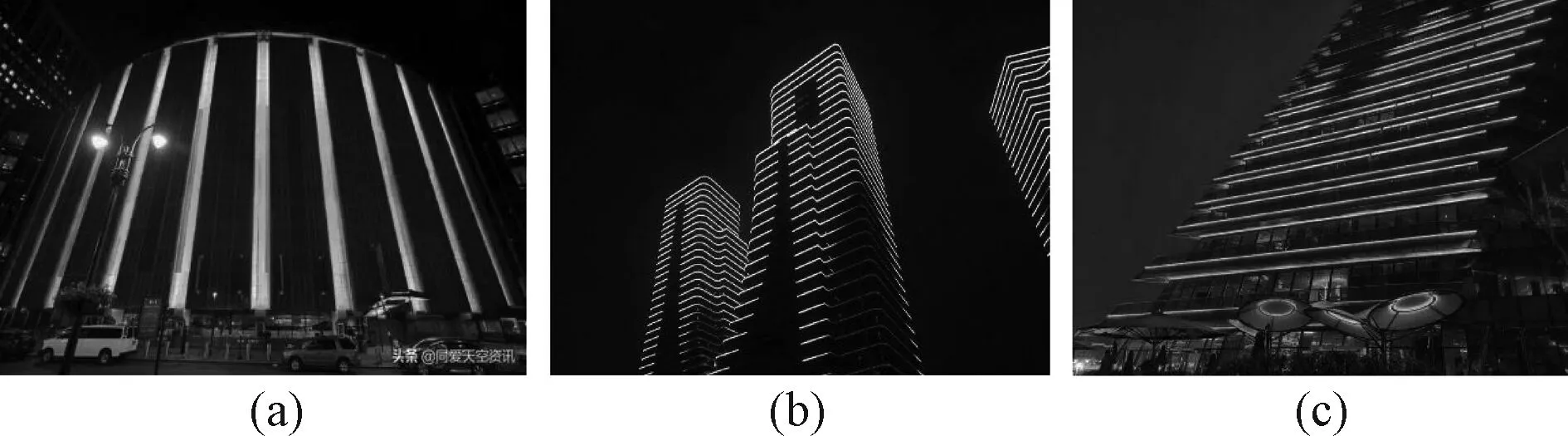

城市灯光污染的产生由多方面原因造成:过量上射光引起人工白昼、过度照明引起城市空间过亮、不合理开闭时间引起过度能耗等。在各项灯光污染问题中,亮度过高问题是最普遍存在且极易被观察和检测到的。近年随着LED产品技术的发展与完善,媒体立面照明由于可以便利地实现大范围、高亮度、多色彩变幻等效果,被广泛运用于单体与建筑群夜景建设当中,此手法下灯具发出的光线直接进入城市空间与人眼,是引起夜晚街区过亮、视觉不适的原因之一(见图1)。近年青岛、杭州、深圳、武汉等多座城市进行的城市尺度灯光联动,一方面将媒体立面的优势以极其宏大的场景表现出来(见图2),另一方面也引发了关于城市夜晚环境亮度、色彩选择、动态控制等的众多讨论。如何在积极发挥媒体立面照明优势同时,做好城市夜晚环境的照明品质把控,是从业人员需要冷静思考的问题,本文针对媒体立面照明中亮度相关问题进行了讨论。

图1 媒体立面照明的广泛运用

图2 城市尺度的媒体立面照明实践

1 现行亮度相关指标在城市照明中的适用性思考

关于亮度相关的控制要求世界各国标准数值不尽相同,管控方式也具有各自特征。美国根据立面材料的反射系统提出明、暗环境的照度要求以及建筑与纪念碑泛光照明照度建议[1];日本的照度标准则分为市中心(明)、小城市(一般)、乡(暗)三个级别,并结合材料明度与反射比提出照度值要求[2];英国将环境分为E1~E4共4个级别,并对建筑夜景的平均亮度、最大亮度提出对应要求[3];德国以建筑立面清洁情况为基础,提出暗、中等、明亮三个级别环境情况下建筑立面的照度要求[4];国际照明委员会(CIE)结合建筑立面材料与背景亮度(低、中、高三级)提出推荐的照度标准值,同时提出了基于光源与表面情况的修正系数,确保控制要求更为合理[5]。

我国《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T 163—2008)[6](以下简称《夜景规范》)对亮度相关的控制内容包括亮度、平均亮度、亮度对比、亮度均匀度4项内容。同时,《室外照明干扰光限制规范》(GB/T 35626—2017)(以下简称《干扰光规范》)中针对媒体立面、LED屏、户外广告等分别提出E1~E4区中各对象的平均亮度及表面最大亮度要求[7]。本文以《夜景规范》与《干扰光规范》为评价基础,探讨现行标准中最高亮度、平均亮度、亮度对比在照明实践中的控制力与适用性。

1.1 亮度、平均亮度对建筑立面照明评价的局限性

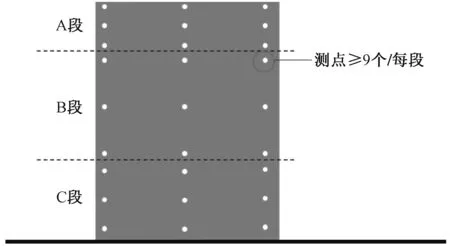

亮度指“单位投影面积上的发光强度”[6],用以评价人眼对被照亮物体(或发光体本身)的明亮程度感知。但亮度仅是对某一点的数值表征,在城市场景中无法客观描述一个完整对象(如一栋建筑)的亮度情况,因此《夜景规范》中提出了平均亮度的概念,平均亮度指“设定表面上有代表性的多点亮度的平均值”[6]。依据《城市夜景照明技术指南》[8],被测建筑平均亮度的测量与计算方法为“亮度测试点的选取应根据景物的实际情况选取,一般对造型不复杂的景物在高度方向划分为3~5段,每段的亮度测量测试点一般不应少于9个点,测点一般采取均匀布点”(见图3)。

图3 立面平均亮度测试方法示意

可以看出平均亮度是被测建筑立面各点亮度的平均值,在传统的泛光照明场景下该值可以较好地表征建筑在环境中的明暗程度(见图4),但近年媒体立面中大量使用LED点光源、线条灯(见图5),其在真实环境中可被看作是黑暗基底上安装的明亮点或线,如按照传统方法计算建筑的平均亮度,由于大面积暗基底的存在,建筑平均亮度指标通常可以满足国标要求,但真实的场景中,却可能已经产生了局部过亮、对比过强等视觉不适问题。此时平均亮度仅是数值层面“亮度的平均值”,而非人眼感受到的明暗情况。如图6所示建筑立面中墙体亮度远低于线条灯亮度,传统计算方法下该建筑立面的平均亮度由于背景墙体的存在,会远低于人眼实际感知到的明亮程度——矩阵排列的线条灯明亮程度,往往被认为是人眼感知该建筑的亮度情况。由此可知在媒体立面照明中,过往讨论的平均亮度仅是被观察建筑立面亮度的平均值,无法真实反映人的视觉感受,应进行计算方法和评价方法的更新与完善。

图4 泛光照明场景下立面平均亮度能够较好反应立面明暗程度

图5 媒体立面照明中点、线光源的广泛运用

图6 灯具的明暗程度直接影响人眼对亮度的判断

1.2 亮度对比在媒体立面照明中的评价方法研究

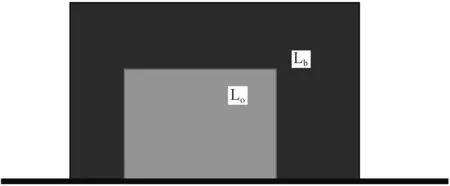

人眼对光的强度具有自我适应与调节功能,可以通过感光灵敏度的调节来适应范围很广的亮度,这导致了人眼对于外界目标亮度的感知与判断,并非仅是对亮度本身的判断,还依赖于观察对象与背景之间的亮度差[9]。城市照明领域将这一概念被定义为亮度对比,亮度对比指“视野中识别对象和背景的亮度差与背景亮度之比”[6],是衡量对象与周围环境间明亮关系的重要指标。亮度对比的计算公式为C=(Lo-Lb)/Lb或C=ΔL/Lb(其中C为亮度对比;Lo为识别对象亮度;Lb为识别对象的背景亮度;ΔL为识别对象与背景的亮度差)[8](见图7)。

图7 亮度对比图示

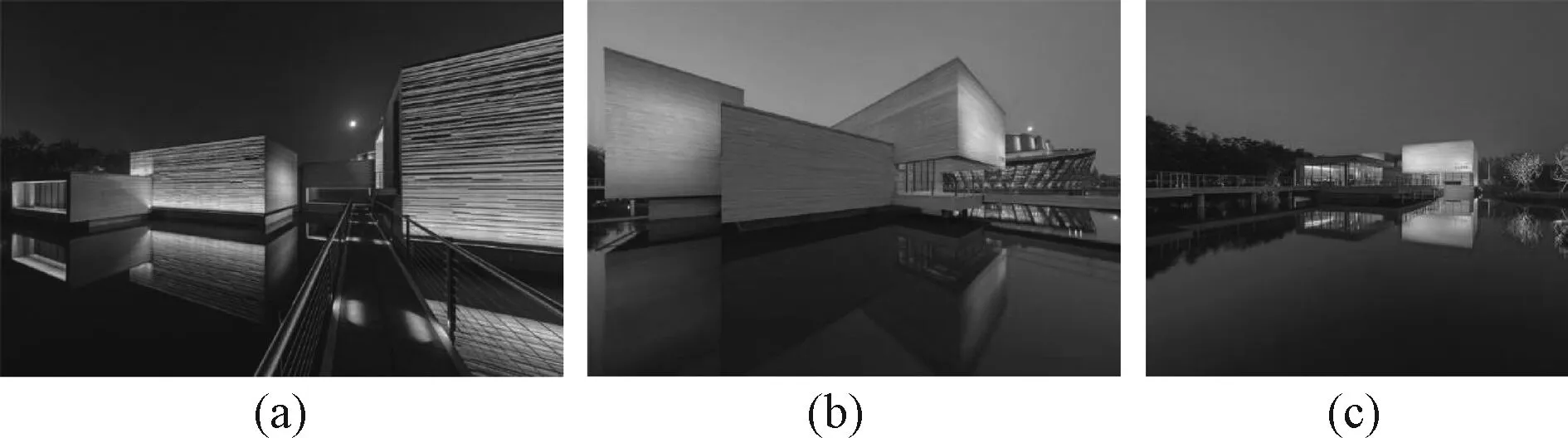

在真实的案例中,媒体立面可分为均匀(或近似均匀)发光(见图8)和明、暗区共存(见图9)两种情况。前者建筑立面的发光范围占主导且发光范围内亮度相对均匀,建筑与周边环境的亮度对比可通过立面平均亮度(Lo)与背景亮度(Lb)的比值进行评价。但当立面明、暗区共存时,实践活动中依然习惯将立面平均亮度用作Lo,该方法并不能反映观察者的真实视觉感受,应优化。

图8 (近似)均匀发光的媒体立面

图9 明、暗区共存的媒体立面

关于观察对象与背景环境间的亮度对比,《夜景规范》提出被照物的亮度和背景亮度的对比度宜为3~5,且不宜超过10~20”[6];查阅国际上的标准,北美照明工程学会《照明手册(第十版)》[1]推荐立面照明过程中最低照度与平均照度比值为1∶3,最低照度与最高照度比值为1∶10[2];英国《照明手册》提出当对比度达到5时,被照对象可以较好地突显出来[3];CIE推荐当室外照明物的光环境较清晰时,对比度以3左右较为合适[5]。可以看出各国不同组织对于亮度对比的要求各有不同,但主要集中于1∶3、1∶5、1∶10这几个区间。

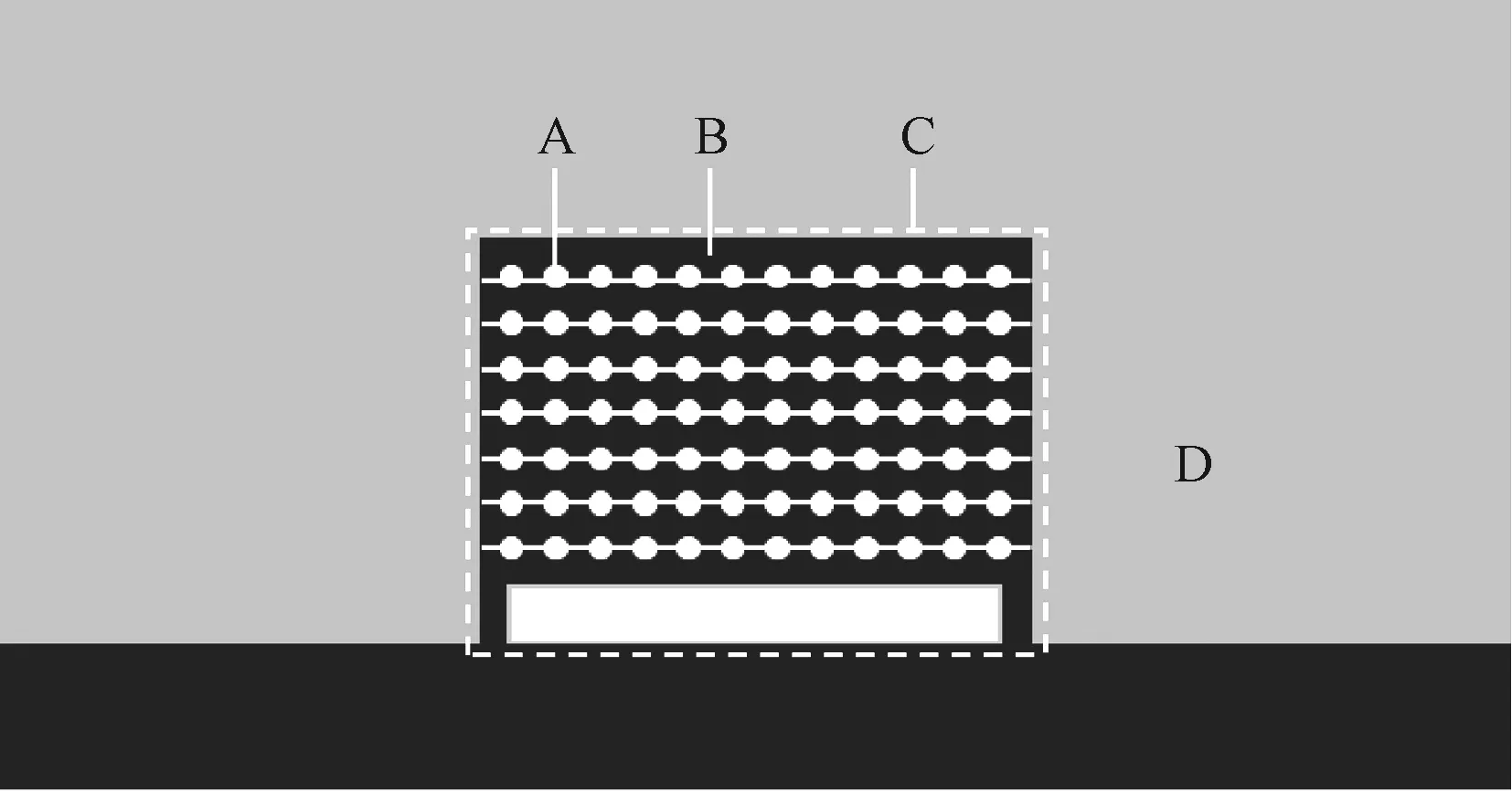

本次研究初期依照《夜景规范》方法进行讨论,假定某建筑立面均布点、线自发光灯具(图10中A,亮度值为LA),计算得出建筑立面平均亮度为10 cd/m2(图10中C,亮度值为LC),背景环境的平均亮度为5 cd/m2(图10中D,亮度值为LD),则建筑与周边环境的亮度对比为LC与LD的比值,即10/5=2,按《夜景规范》此建筑与环境的对比度尚未达到建议值下限“3~5”的要求,说明平均亮度LC值偏低应提高,要达到该目的应提高LA的值。但根据经验可知,此时LA值已经足以满足正常观景需求,继续提升LA值既会引起视觉上亮度过高,还会带来照明能耗提升等问题,后文将针对此情况作详细讨论。

另一方面,真实环境中人眼对于自发光照明的亮度感知,是对建筑立面的明亮点或线(图10中A)的识别,得出其与背景环境(B或D)间的明暗对比情况,因此对于建筑立面亮度的评估,应优先考虑A/B或A/D的亮度对比情况,即LA/LB和LA/LD。此思路与现行亮度对比评价方法相比(注:为表达方式统一,本文以图10字母标注为准,用LC/LD表达国标Lo/Lb),能够更真实地反映人眼对建筑立面亮度的判断。

图10 媒体立面各要素示意

2 媒体立面中亮度相关指标的实验分析

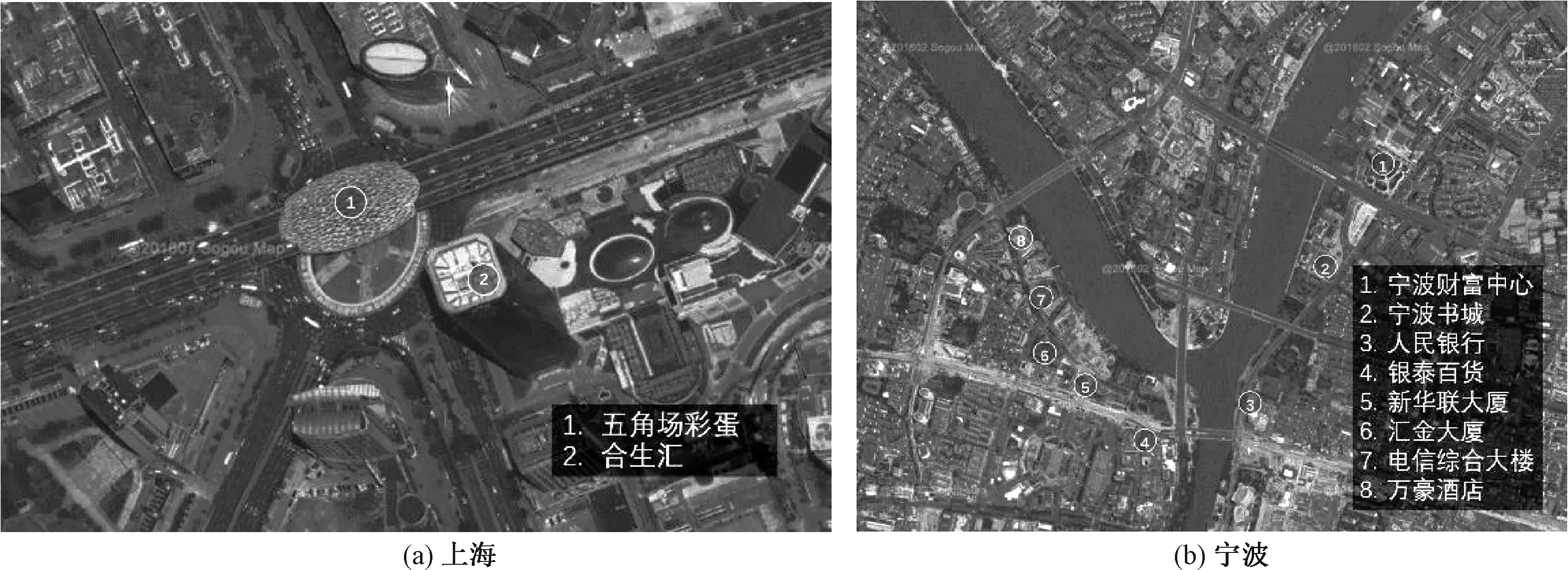

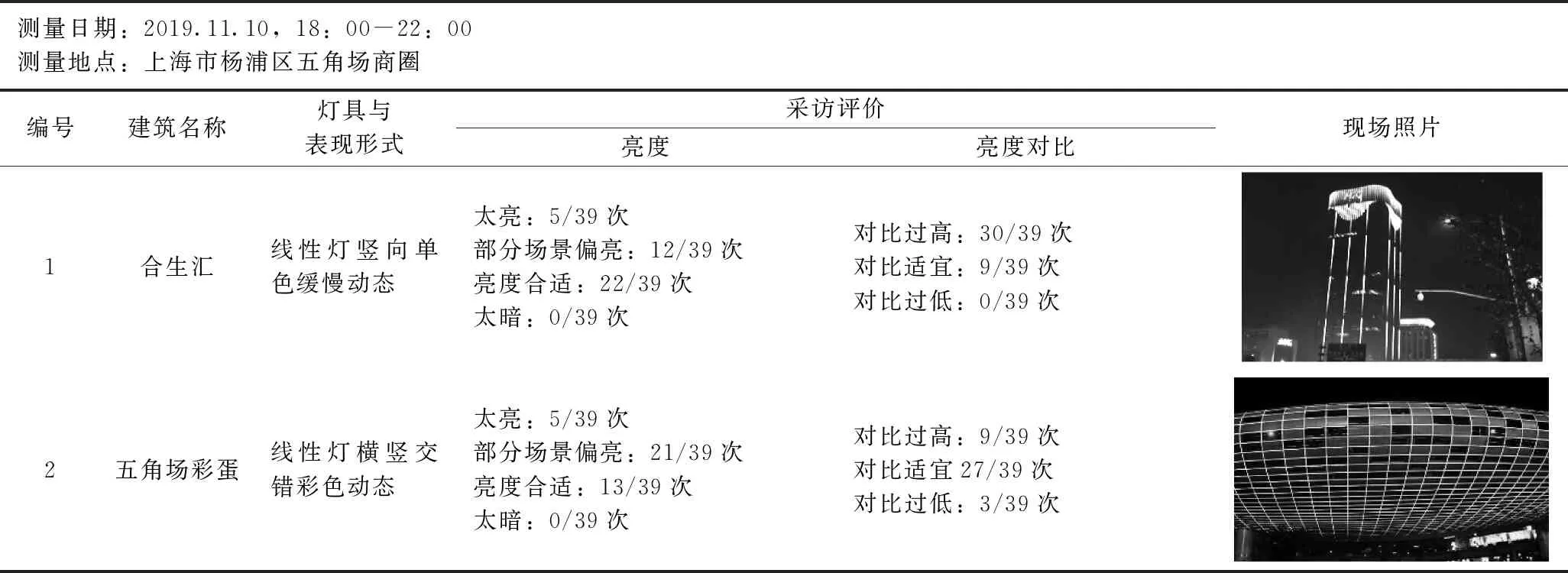

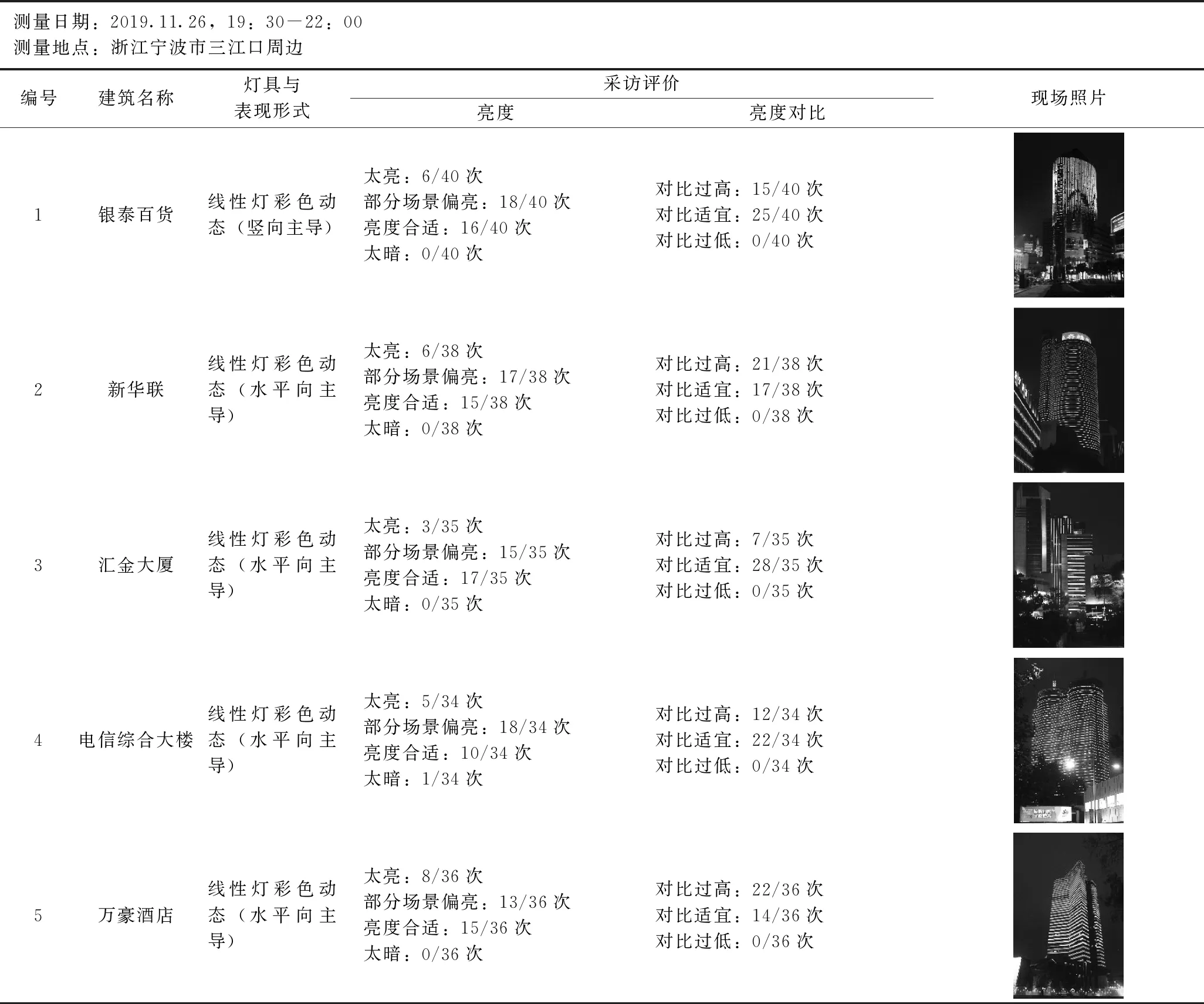

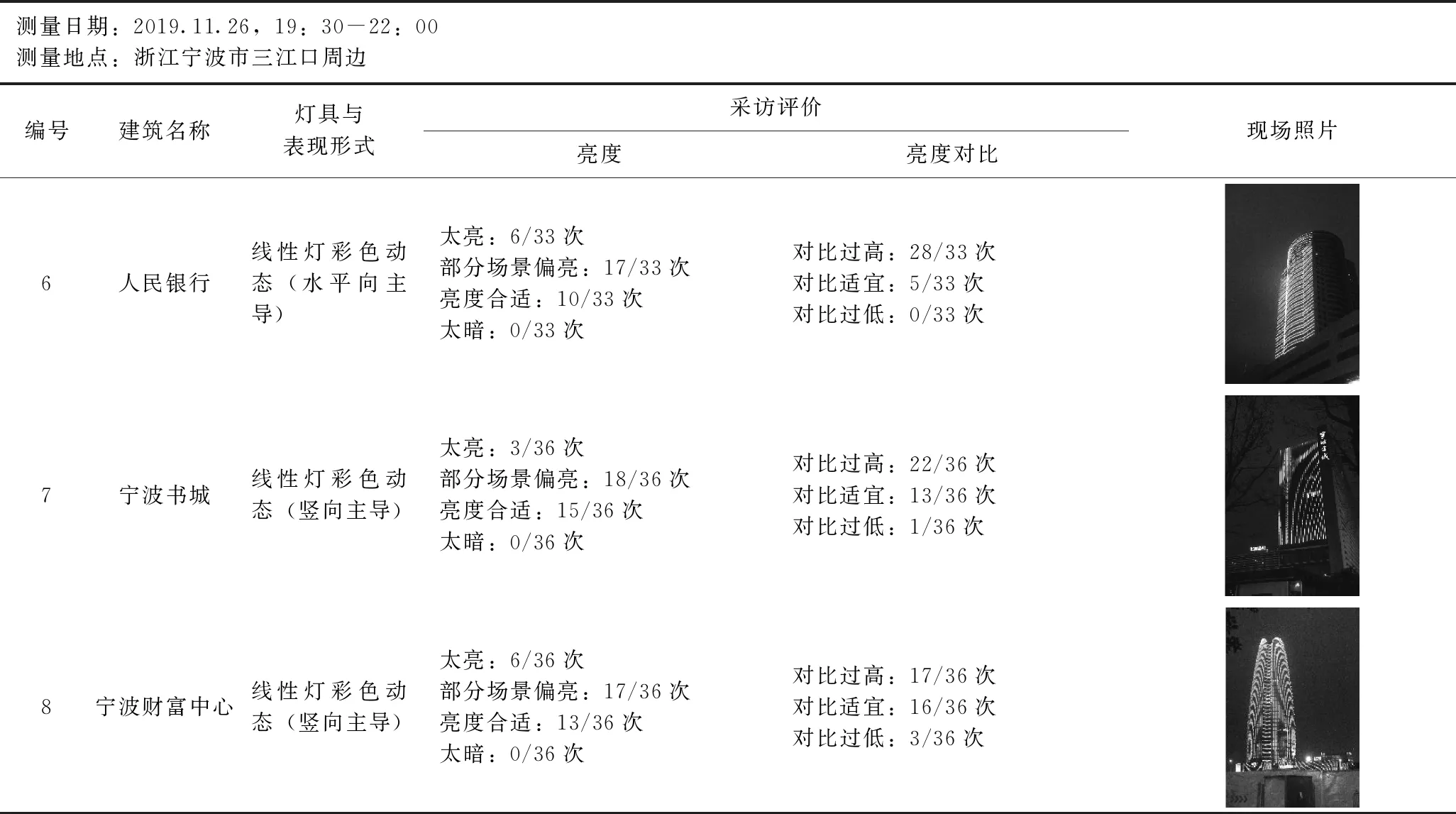

为验证LA/LB和LA/LD评价方法的合理性,本次研究选择上海、宁波共计10栋媒体立面建筑(图11、表1、表2)进行亮度相关指标的测量与分析评价。

2.1 实验方法

1)使用LMK亮度相机(LMK Mobile)逐一拍摄10栋建筑的亮度照片(见图11),拍摄距离均为100 m左右,照片格式选择JPG+RAW。

2)拍摄过程中随机采访路人,对被测建筑的灯光亮度、建筑与环境的亮度对比进行主观评价并记录,其中上海实验中共采访39人(18位男性、21位女性),宁波实验中宁波财富中心36人(16位男性、20位女性),宁波书城36人(18位男性、18位女姓),人民银行33人(12位男性、21位女性),万豪酒店36人(20位男性、16位女性),电信综合大楼34人(15位男性、19位女性),汇金大厦35人(19位男性、16位女性),新华联38人(20位男性、18位女性),银泰百货40人(15位男性、25位女性)。两次实验受访者年龄均为20~60岁之间的中、青年。

图11 上海、宁波被测建筑分布图(百度地图+自绘)

表1 上海建筑夜景测量记录表

表2 宁波建筑夜景测量记录表

续表2

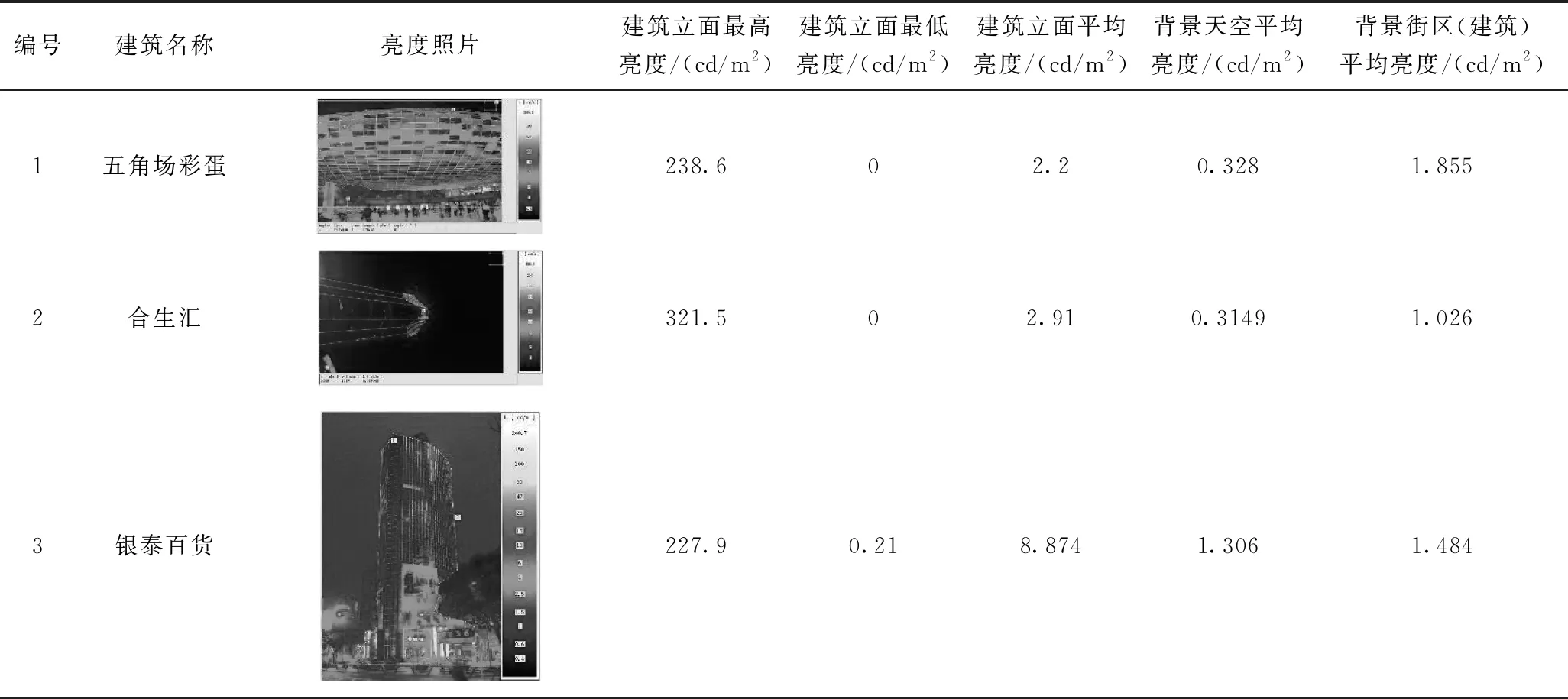

3)使用分析软件(LMK LABSOFT 4),获取10栋建筑立面的亮度相关指标,具体包括:建筑立面的最高亮度、最低亮度、平均亮度、背景天空平均亮度、背景街区(建筑)平均亮度共5项(表3)。

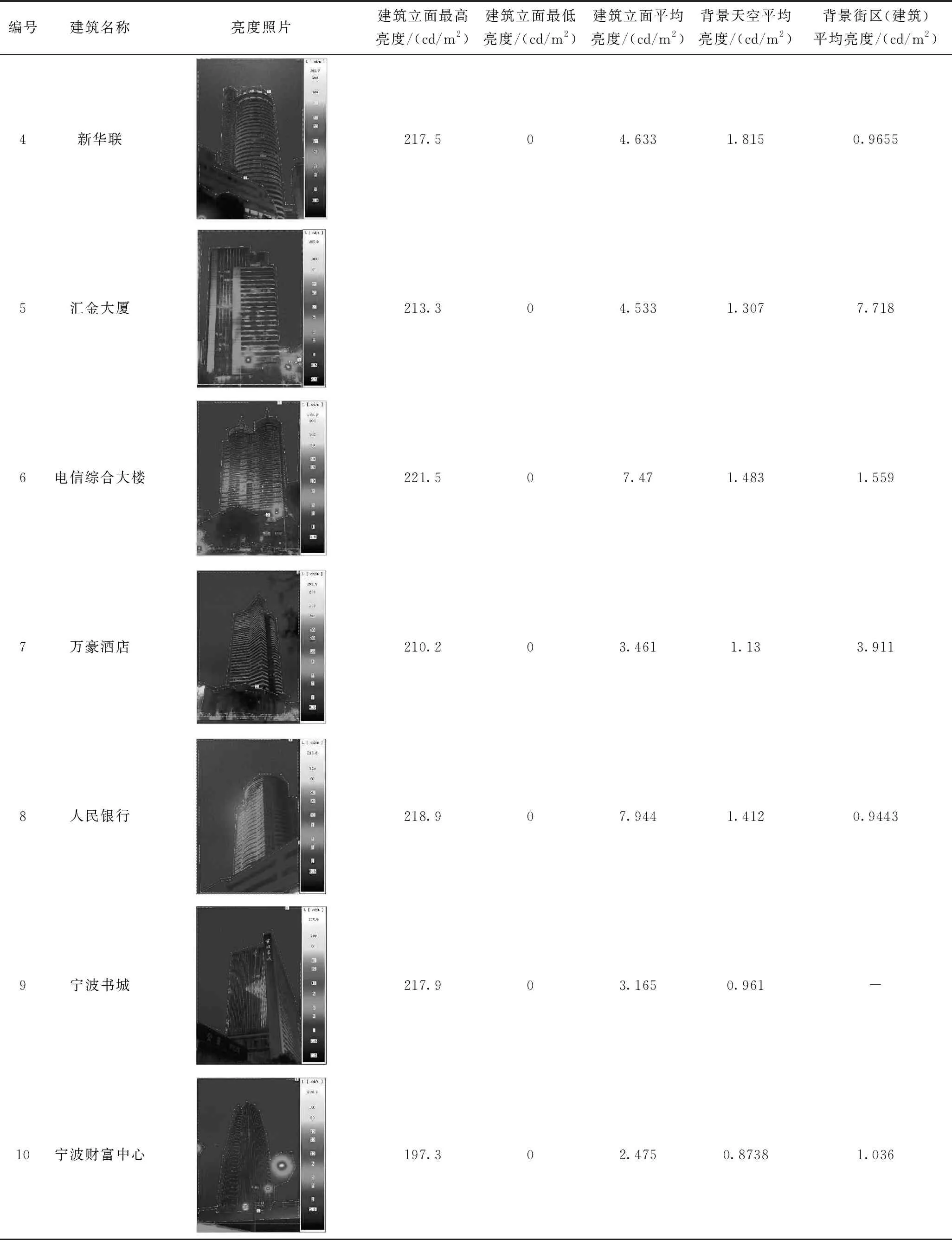

表3 建筑亮度相关数据统计表

续表3

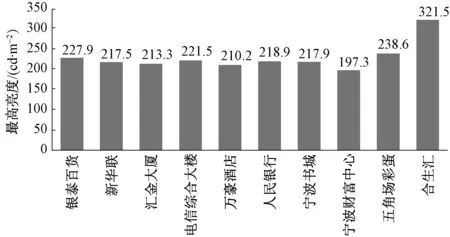

2.2 被测建筑立面最高亮度分析

依据《干扰光规范》5.7中关于墙面亮度限值的要求,本次测量10栋建筑均位于E4区(城市商业中心),立面最高亮度不应大于1 000 cd/m2 [7],分析各建筑的立面最高亮度可知合生汇数值最高(321.5 cd/m2),宁波财富中心数值最低(197.3 cd/m2),10栋建筑的立面最高亮度均低于1 000 cd/m2,满足规范要求(见图12)。

图12 被测建筑立面最高亮度

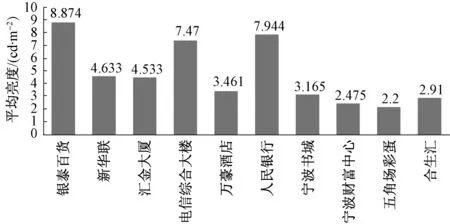

2.3 被测建筑立面平均亮度分析

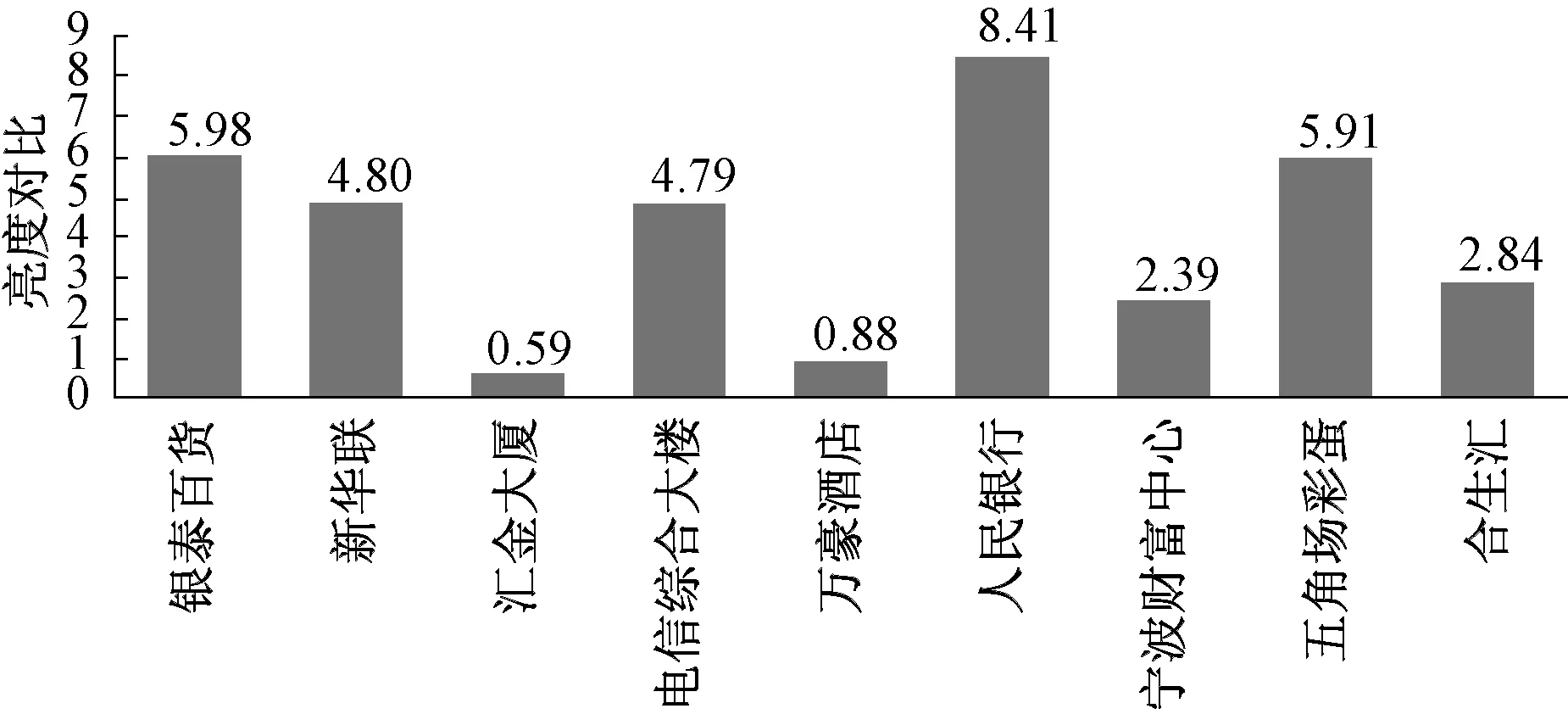

依据《干扰光规范》5.7中关于墙面平均亮度的限值要求,建筑立面平均亮度不应大于25 cd/m2 [7,8],本次测量的10栋建筑中,银泰百货立面平均亮度最高(8.87 cd/m2),五角场彩蛋数值最低(2.2 cd/m2),10栋建筑的立面平均亮度均低于25 cd/m2,满足国标要求(见图13)。

图13 被测建筑立面平均亮度

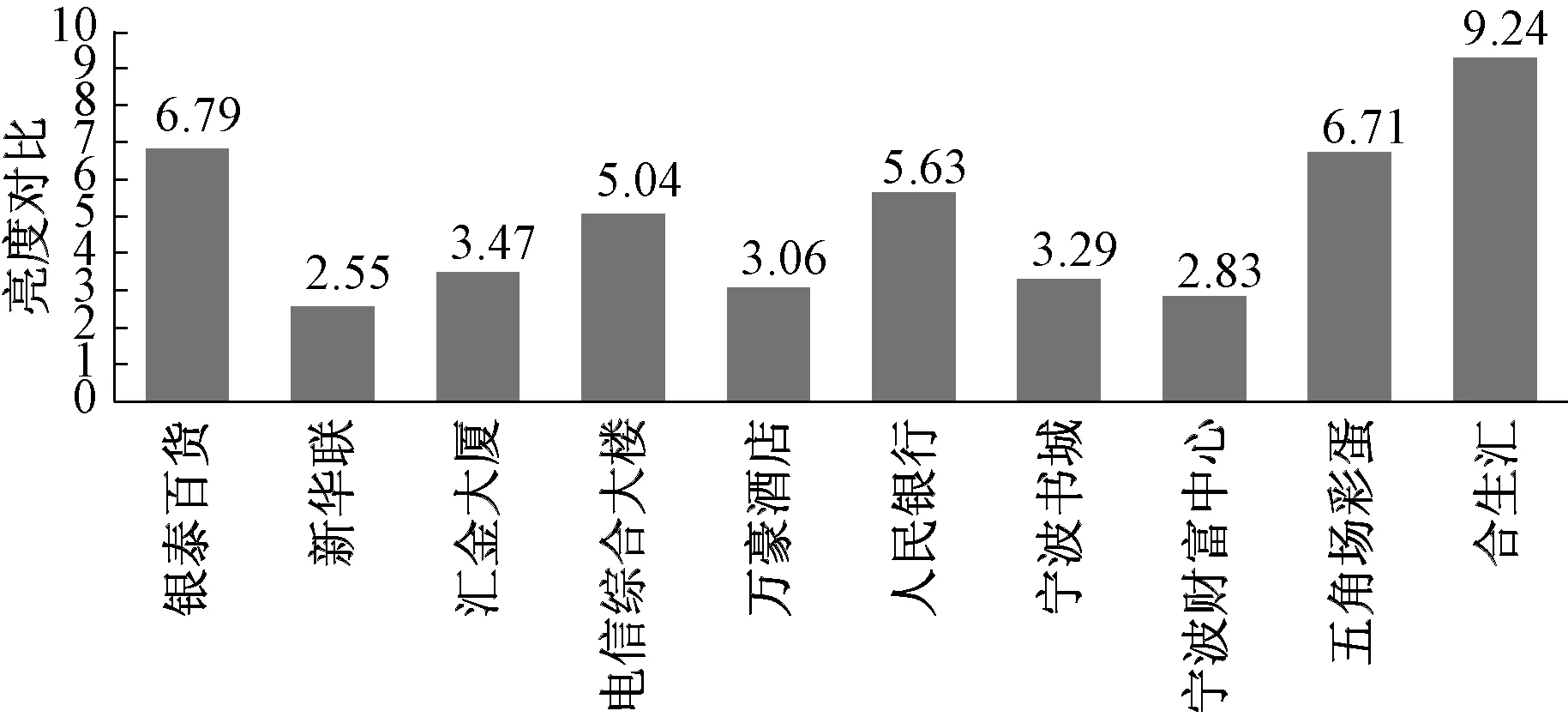

2.4 被测建筑立面亮度对比分析

实验分别评价建筑与背景天空和背景街区(建筑)的亮度对比情况(以国标要求“宜3~5,不宜大于10~20”[7]为参考)。

建筑与背景天空亮度对比:除新华联(2.55)和宁波财富中心(2.83)略低于国标要求(3~5)外,其他建筑均满足国标要求,其中最高值为合生汇(9.24)尚未达到国标上限要求的低值(10~20)。即10栋建筑与背景天空的亮度对比,除新华联与宁波财富中心指标偏低外,其它均能满足国标要求(见图14)。

图14 被测建筑与背景天空的亮度对比

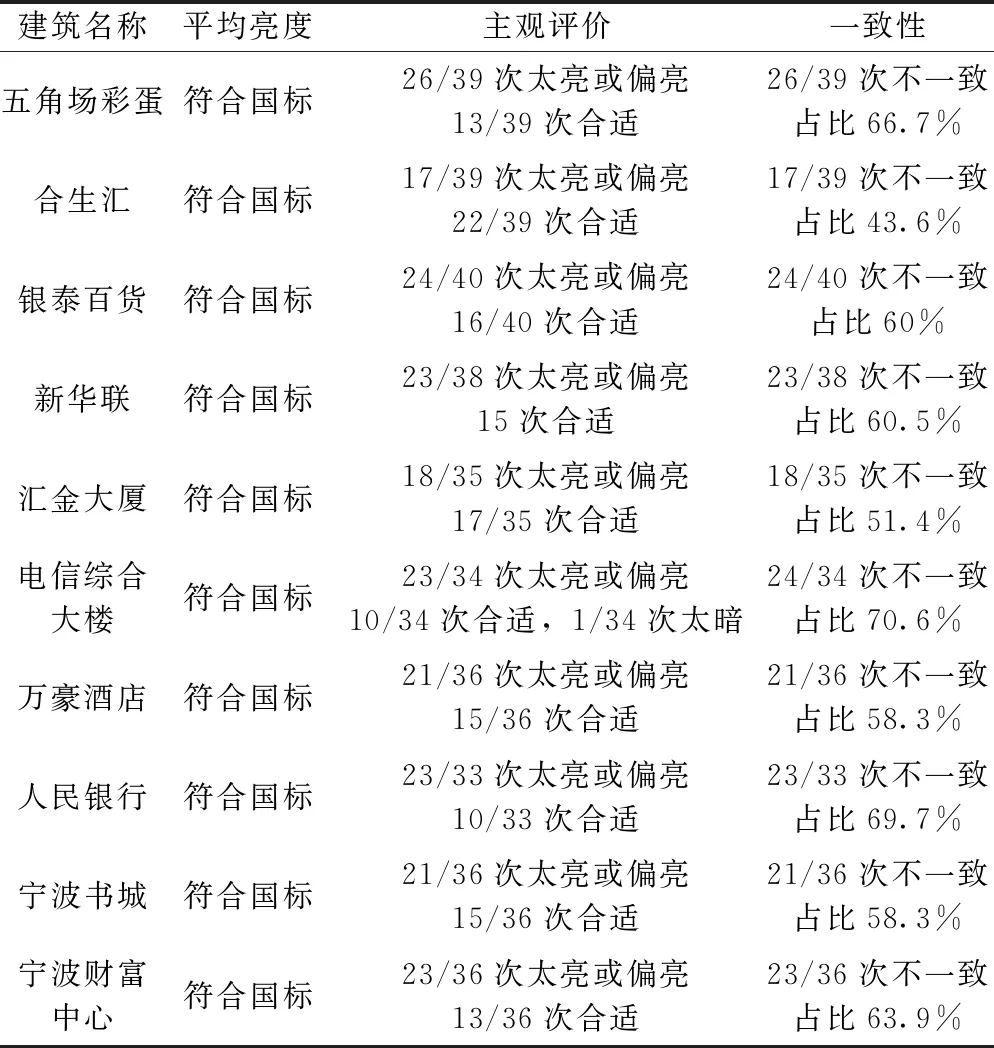

建筑与背景街区(建筑)亮度对比:合生汇(2.84)、宁波财富中心(2.39)、万豪酒店(0.88)、汇金大厦(0.59)4栋建筑低于国标要求(3~5),另外5栋均符合国标要求(银泰百货5.98、新华联4.8、电信综合大楼4.79、人民银行8.41、五角场彩蛋5.90)(见图15)。即如果以背景街区(建筑)作为亮度对比评价的参考对象(表征此建筑在街区环境中的明亮程度),4栋建筑亮度过低,5栋建筑合格。(注:宁波书城由于拍摄照片中无背景建筑,缺少背景街区亮度指标,未计入本次评价,下同。)

图15 被测建筑与背景街区(建筑)的亮度对比

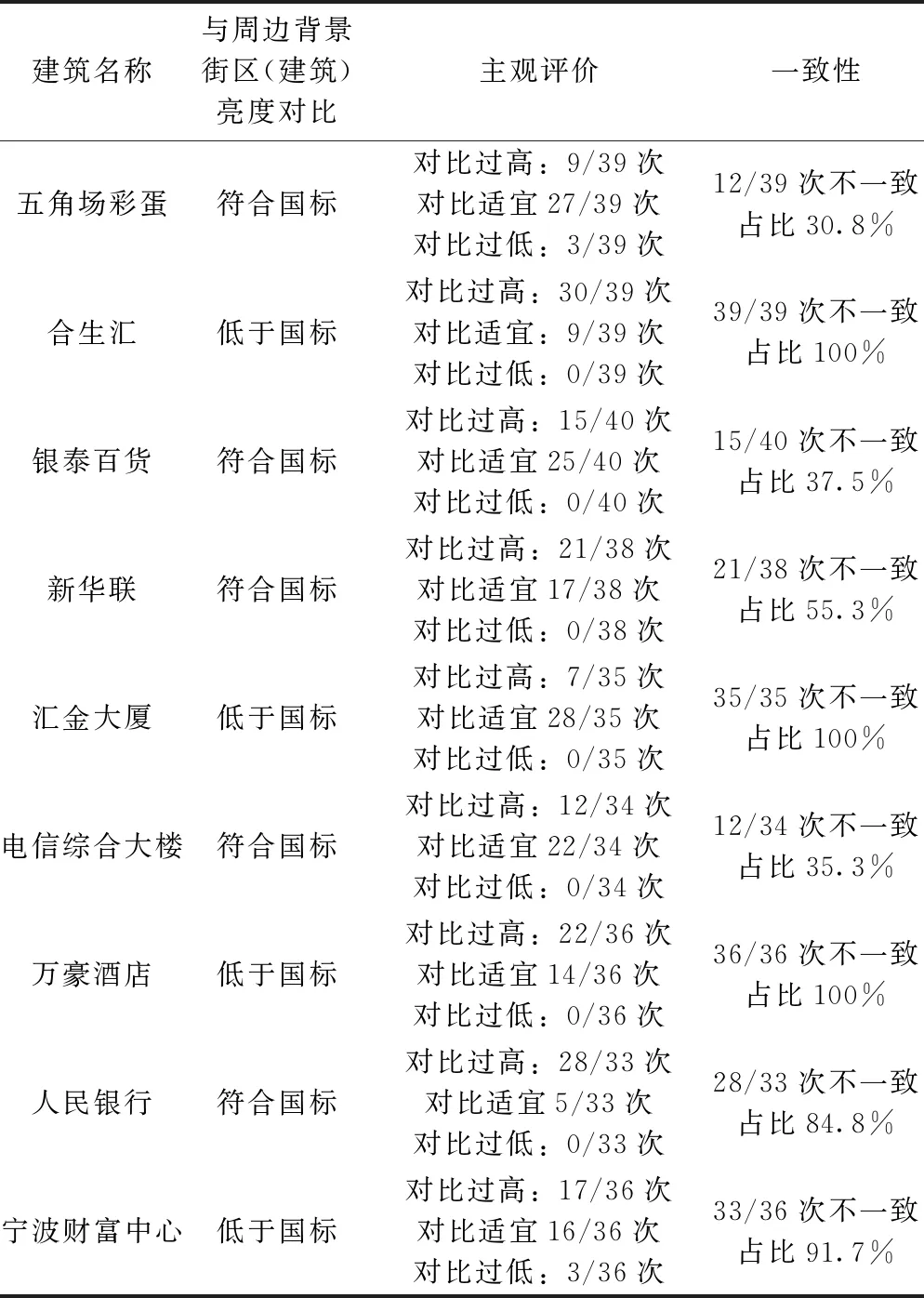

2.5 国标评价结论与主观评价的一致性分析

将各建筑的平均亮度、亮度对比(与背景天空、与背景街区)结论与主观评价结论进行一致性分析(表4~表6)。

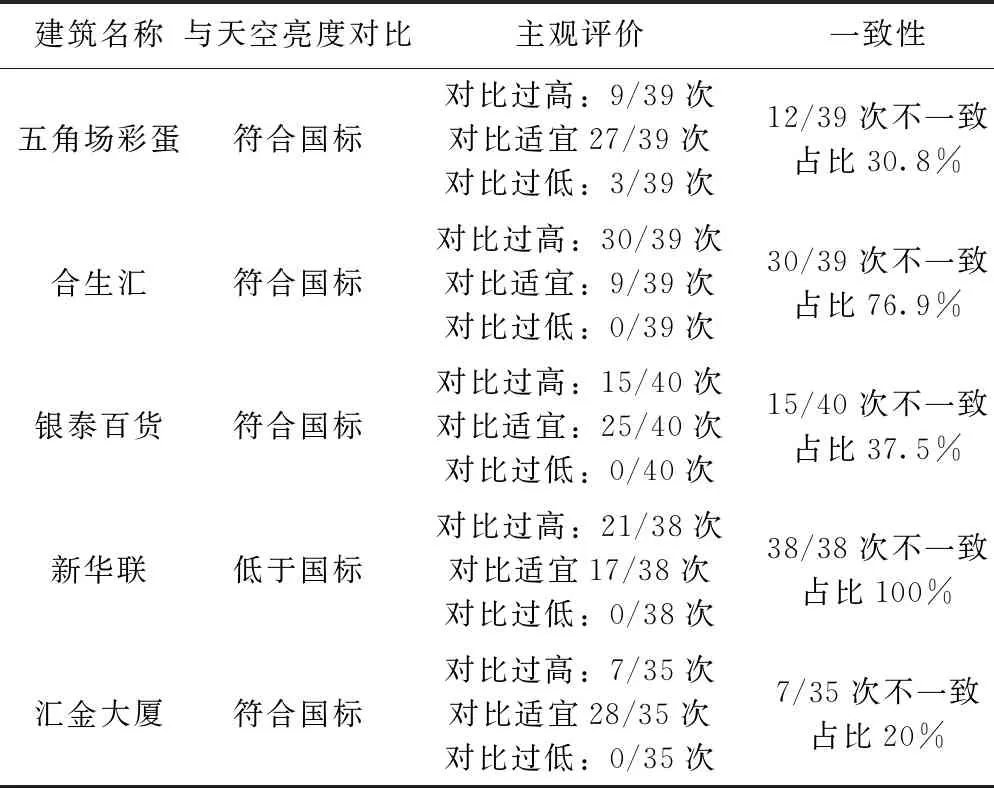

依据表4可知, 10栋建筑的平均亮度均满足国标要求,但多数情况下受访者主观评价结论与国标结论不一致(见表4),其中合生汇最低(43.6%),电信综合大楼最高,达到70.6%。

表4 平均亮度与主观评价的一致性统计表

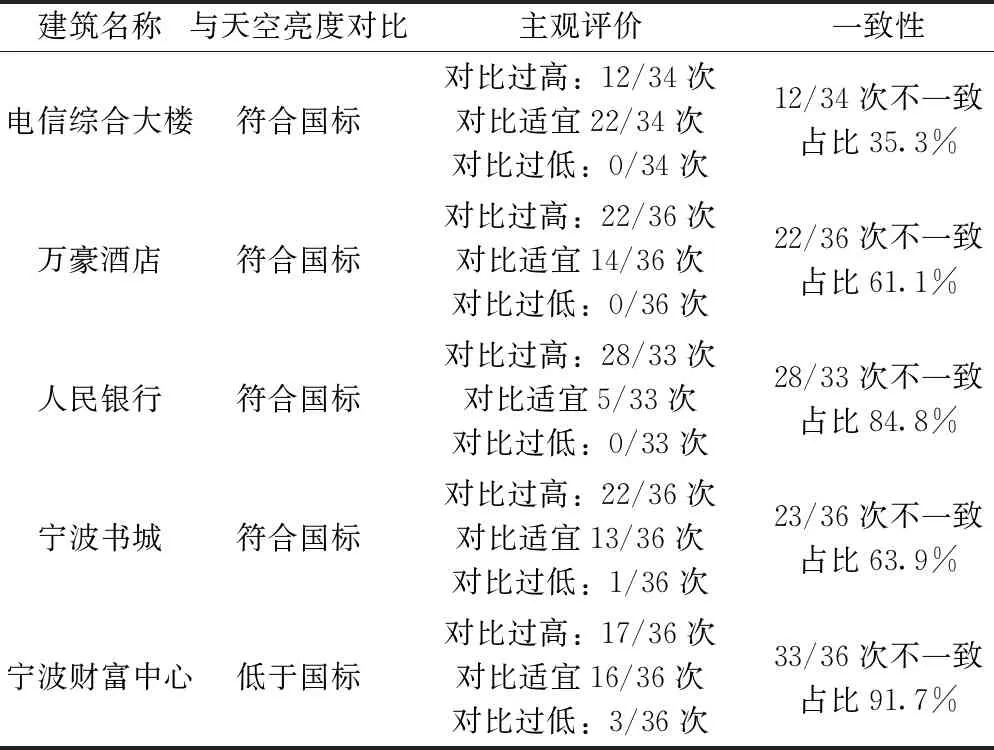

根据表5可知,在本次评估的10栋建筑中,有6栋建筑的主现结论与国标结论严重不一致(不一致比例分别为100%、91.7%、76.9%、61.1%、84.8%、63.9%),另外4栋也有较高的不一致性(不一致比例分别为30.8%、37.5%、20%、35.3%)。

表5 (建筑/背景天空)亮度对比与主观评价的一致性统计表

续表5

根据表6可知,本次评估的9栋建筑中有6栋建筑的主现结论与国标结论严重不一致(不一致比例分别为100%、55.3%、100%、100%、84.8%、91.7%),另外3栋也有较高的不一致性(不一致比例分别为30.8%、37.5%、35.3%)。

表6 (建筑/背景街区)亮度对比与主观评价的一致性统计表

综上可知,被测建筑的平均亮度、亮度对比指标在多数情况下均满足国标要求,但受访者在多数情况下却表达出不满意评价,甚至出现国标评价结论与主观评价结论100%不同的情况,表明现行标准中平均亮度、亮度对比无法准确地表征实际场景中人眼视觉的需求,如按此方法进行具体项目中照明品质的评估,准确性难以保证。而媒体立面作为夜景表现的重要手段在实践活动中运用广泛,其亮度指标如何准确地描述观景者的真实感受,应进行评价方法的优化探讨。

3 视亮度思路下的亮度指标评价探讨

视亮度(brightness)指“人眼知觉一个区域所发出光的多少的视觉属性”[10],与(光)亮度(luminance)描述发光点“在单位光束角内发出的光通亮”不同[10],视亮度以人的感受为评价对象,即人眼对物体明亮程度的感受,受到视觉感受性、适应亮度水平、过往经验的影响[11]。已有相关学者探讨视亮度在照明实践中的运用[12,13],并认为与传统的以亮度物理指标为基础的评价方法相比,视亮度能够更好地评价人眼关于明亮程度的感觉与效果[11]。本次研究探讨人眼对建筑立面照明亮度的真实视觉感受,参考视亮度计算方法(见式(1)[14]。注:本次研究针对建筑照明在城市空间中的亮度表现,此类场景中没有固定的观察视角,因此变量中的视角T未作为参考内容,仅参考目标亮度Lt与背景亮度Lb两项),将目标物亮度与背景亮度作为评价对象,提出两项关于亮度对比的评价指标:立面最亮高度与背景暗墙面的亮度对比(LA/LB)、立面最高亮度与立面平均亮度(LA/LC),探讨与现行评价方法在数据上的差异性,以及此评价方法结论与主观评价结论的一致性。

视亮度计算公式为

(1)

图16 立面最高亮度与平均亮度比值分析

1)立面最高亮度与平均亮度的亮度对比(LA/LC)。根据图16可知,比值最小的银泰百货(25.68)超出国标(10~20)要求,电信综合大楼、人民银行与之数值相近,其他建筑的亮度对比均高于40,其中指标最高的合生汇(110.48)超出国标约452.4%(以国标上限值20为基准)。

2)立面最高亮度与最低亮度的亮度对比(LA/LB)。实验中由于各建筑立面的最低亮度值过低,除银泰百货(立面最低亮度0.21 cd/m2)外,其它建筑的最低亮度测试值均为零,因此无法计算LA/LB(分母LB为零,计算不成立),但其现实意义可描述为“立面最低亮度无限小,灯具亮度与背景间的亮度对比无限大”。唯一有指标的银泰百货,立面灯具与暗背景的亮度对比为1 085,超出国标要求5 300%以上(以国标上限值20为基准),也是对此结论的佐证。

根据以上结论可知,无论以建筑立面平均亮度(LC)或立面最低亮度(LB)作为背景亮度,计算得出的亮度对比均远高于“10~20”,呈现亮度过高状态,这与主观评价的结论具有较高的一致性(多数情况下认为过亮或偏亮)。

可以看出,当以国标建议的“3~5”或“10~20”为基准讨论LA/LB或LA/LC时,各建筑均严重超标,此结论可以很好地解释当建筑立面平均亮度、亮度对比均满足国标要求情况下,受访者却有“过亮”、“偏亮”感受的原因。这也同时表明在非均匀发光的媒体立面照明中,现行立面平均亮度(Lo)、亮度对比(Lo/Lb)指标与人眼真实感受差异巨大,现实意义非常薄弱,本次研究提出的评价方法(LA/LB或LA/LC)则能够更好地表述人眼对建筑立面灯光亮度的真实感受。

4 总结

国际照明委员会(CIE)不断推进关于干扰光测量与评估[15]、闪光灯有效强调测量[16]、城市照明规划指引[17]、疫情下的UVC管控[18]等工作,均是从不同角度对城市光污染、照明环境品质、人居健康等的优化与探讨。媒体立面照明作为建筑夜景表现的重要手段,近年我国众多城市推进了城市尺度的灯光联动建设,但现行标准中亮度的相关指标不能全面描述此场景下受众的真实感受,应对媒体立面管控指标进行优化完善,最大程度降低对夜晚环境、人居健康、自然生态环境、天文观测等的负面影响[19]。

现实环境中不同项目的环境亮度差异巨大,以平均亮度为基础的评价方法在非均匀发光媒体立面场景运用中会出现控制力不足问题,而以视亮度为基础的评价方法可以更准确地表述人眼对于灯光环境的真实感受。本次研究基于视亮度的现场感受与计算方法,针对非均匀发光的媒体立面照明中亮度对比的计算提出LA/LB与LA/LC两种新的评价方式,可以弥补此内容的不足。未来应继续深入研究形成科学的评价方法和指标系统,为亮度相关指标的精细化管控起到促进作用。

需要说明的是,由于目前业内尚未提出更新的平均亮度计算方法,本次研究中平均亮度(Lo)的计算方式依然沿用现有标准,此方法在此类场景中是否具有适用性,应作进一步探讨;本文提出关于亮度对比的2种评价方法,其计算方法、评价指标均参照《夜景规范》中的相关内容,但此类场景中明暗对比极为强烈,传统的指标系统是否能够直接利用,同样需要详细研究;受实验条件与时间限制,本次实验研究中主观评价的受访人数较少,尚不能形成统计层面的数据结论,现有主观评价结论在更大的受访基数下是否依然具有相似性,将在下一步工作中进行探讨。