雨洪韧性视角下的广州琶洲岛绿色基础设施格局优化研究

2021-03-16朱雪蓓翁奕城

朱雪蓓 翁奕城

ZHU Xue-bei,WENG Yi-cheng*

岛屿处于江河海域之中,四面临水,依托优越的亲水环境与景观资源,成为城市建设与旅游开发的新增长点[1]。水虽是资源,亦会对城市安全造成威胁。在气候变化与城市扩张的背景下,暴雨频率与强度增加,城市不透水下垫面不断侵蚀自然空间,城市良性水文循环过程被破坏,雨洪灾害频发[2]。作为海拔低、地理位置特殊、生态系统简单、土地利用方式集约的独立地域系统[3],城市型岛屿面临着更为严峻的洪涝灾害问题。“绿色基础设施”(Green Infrastructure,以下简称“GI”)可为城市提供水量调节服务,其性能因格局而异,但目前从宏观格局视角讨论GI 规划方法的研究较少。因此,本文以广州琶洲岛为研究对象,探讨雨洪韧性视角下GI 的格局优化路径与策略。

1 “雨洪韧性”与GI 格局

1.1 雨洪韧性概念内涵

生态学家霍林于1973 年对生态系统韧性的表述[4],通常被认为是现代韧性理论的起源[5],自此经历了“工程韧性(单一平衡)—生态韧性(多重平衡)—演进韧性(动态非平衡)”的演化历程[6]。20 世纪80 年代,将韧性理论应用于城市可持续性研究而衍生的“城市韧性”理论开始发展[7],表述为“城市及其子系统等作为韧性主体,在面对干扰的情况下,能够跨越时空尺度,保持或快速恢复理想功能,以适应变化与不断学习经验的能力”[5]。

21 世纪后,依靠“灰色基础设施”(Grey Infrastructure)的刚性水系统管理模式往往落后于环境变化,缺乏弹性,且修缮耗资,因此水系统韧性逐渐被重视。学者俞孔坚[8]界定水系统韧性的主体为由人工水系统(排水管网等)与自然水系统(河流、湿地等)组成的城市水系统,韧性对象为水量、水质、水生态三方面的水灾害,韧性内涵为系统应对水灾害时抵抗、恢复、适应、自组织和学习的能力。本文将雨洪韧性视为水系统韧性的构成环节,韧性对象为暴雨造成的洪涝灾害,关注城市应对水量挑战的韧性能力。

脆弱性通常被认为是与韧性相关的概念,对于两者联系的观点包括对立、包含及相互构成。学者Bruijn[9]认为在水系统韧性的研究中,脆弱性强调系统作出反应的原因,韧性强调系统应对干扰的途径。笔者倾向此种观点,并以雨洪脆弱性特征为前提,探讨韧性提升途径。

1.2 基于GI 格局的雨洪韧性框架

演进韧性的观点将城市视为在动态变化中维持秩序的复杂适应性系统[6],识别研究其中的多重反馈,是构建城市韧性框架的关键[10]。在雨洪韧性研究语境下(图1),暴雨作为压力源(stressors)作用于由建筑、道路、用地、市政和景观5 个部分组成的城市物质系统(components)[11],引发“源-流-汇”水文生态过程。城市不透水下垫面的降水难以下渗,汇聚而成的地表径流构成“源”,依据自然地形流动,汇入雨洪调蓄系统。在气候变化与城市扩张的背景下,雨水径流总量增大,峰值增加,汇流时间缩短,超越地域转移效率及蓄水容量,引发洪涝灾害,淹没城市表面,导致城市交通中断,公共设施损坏,居民人身与经济安全也受到严重的威胁。

GI 是由开敞空间和自然区域组成的,具有生态系统服务功能的绿色空间网络[12]。因其可下渗下垫面结构、高粗糙度地表与可浸没的性质,发挥着渗源、滞流、蓄汇与汇流转移的水量调节服务功能[13]。其作为景观要素的系统性整合与结构升级,与管道网络共同构成雨洪调蓄系统。GI 格局的性质—规模、布局、结构与类型,均对水文过程的时空分布产生直接或间接的影响[14],从而影响GI 水量调节服务性能,是典型的“格局-过程-功能”关系。因此,合理布置GI 格局,是实现物质环境保护、城市功能保障、居民安全保护韧性目标的重要途径。

目前国内外在微观尺度的低影响开发(LID)设施结构设计与公园廊道规划策略方面积累了成熟经验,宏观格局研究却相对缺乏,如何从格局视角探讨城市型岛屿雨洪韧性规划成为值得深入研究的问题。

图1 GI 格局提升雨洪韧性机制

图2 广州琶洲岛区位与风貌示意图

2 研究对象与数据来源

琶洲岛位于广州中心城区东部,是珠江前后航道交汇处的冲积岛,面积约10.4 km2,岸线长10 km[15],自21世纪初在国际会展中心、金融服务体系、互联网产业驱动下,成为最具潜力的城市化区域之一,由江中清冷小岛向国际会展核心区急速转变(图2)。岛屿所在地区属于海洋性亚热带季风气候,年平均降雨量为1 720 mm,该地的暴雨具有频率高、强度大、历时短、范围集中且天数逐年上升的特点,近年频繁导致内涝与江水倒灌,严重制约着岛屿可持续发展[16]。琶洲岛是典型的机遇与威胁并存的城市型洲岛,对其开展韧性规划势在必行。

广州琶洲岛实证研究数据与计算公式来源如下:1)数字高程模型(DEM)数据由地形图CAD 高程点信息转译而成,精度为1 m;2)《土地利用规划图》《雨水工程规划图》《道路系统规划图》《现状建筑质量评价图》来源于《广州(琶洲)国际会展中心区控制性详细规划》(以下简称《琶洲控规》)[15];3)《土地利用现状图》由2019 年卫星影像图人工转译获得;4)广州暴雨强度公式q=3 618.427(1+0.438LgP)/(t+11.259)0.750来源于《广州市中心城区暴雨公式及计算图表》[17],q为暴雨强度(L/s/hm2),P为设计重现期(年),t为降雨历时(min);5)雨水流量计算公式Q=ψqF来源于《海绵城市建设技术指南》[18],Q 为雨水流量(L/s),F为汇水面积(hm2),ψ为综合平均径流系数,此处取0.65[15]。

3 琶洲岛雨洪脆弱性分析

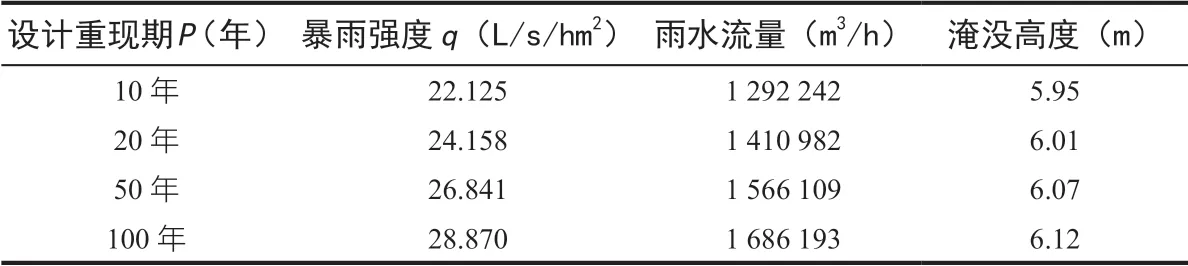

基于GIS 空间分析技术的洪涝情景模拟是研究雨洪格局的有效途径。取24 h 降雨历时,通过广州暴雨强度公式与雨水流量公式,计算10 年、20 年、50 年、100 年降雨重现期下研究区需要处理的雨水总量(表1),借助GIS 的“surface volume”工具模拟不同重现期的淹没高度与范围(图3),可得在百年一遇降雨强度下淹没面积达全岛23.73%。结合地理特征,总结琶洲岛雨洪脆弱性特征如下:

1)系统孤立性。琶洲岛是相对独立的生态系统单元,内部地势低洼,通过堤坝工程抵御江水上涨,形成外高内低的凹状盆式地形,雨水通过管道设施与河涌汇集排至江中。暴雨期间,珠江水位上涨如超过内部最高水位线,连通河涌与珠江的闸门将为防止江水倒灌而关闭,使大量雨水存积内部无法排出,造成雨洪灾害。同时,岛屿难以如陆地城市般联动临近区域后备管理,即要求城区必须构建自组织的雨洪调蓄系统。2)空间分异性。发展进程差异使得地段脆弱性不一,岛屿东部地势低洼易积水,分布于其中的古村落设施老化且改造难度大,抵抗干扰并从中恢复的能力更弱。3)土地矛盾性。岛屿面积有限,造成绿地、水体等生态空间与建设用地呈现出此消彼长的趋势,现状景观与水系统耦合不足,造成建设活动建立在脆弱的自然基底之上,并加剧其脆弱性,陷入恶性循环局面。

现状岛屿景观由两处大型人工斑块、河涌、零碎附属绿地与农林用地构成(图4),分布集中,形态破碎,与雨洪高风险地段耦合度低,难以充分发挥雨洪调蓄效益。合理优化GI 格局,成为琶洲岛实现韧性城市化的前提保障。

4 雨洪韧性视角下琶洲岛GI 格局优化路径与策略

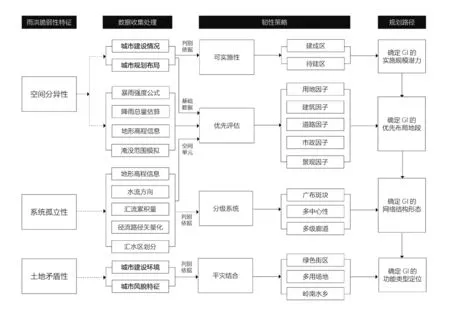

本文结合GIS 水文分析技术,提出“规模-布局-结构-类型”全过程韧性路径,探索可实施、低成本、高性能、长时效的GI 格局优化策略(图5)。

表1 不同设计重现期的雨水流量与淹没高度(24 h 降雨历时)

图3 不同设计重现期的淹没范围(24h 降雨历时)

图4 现状自然景观格局

图5 雨洪韧性视角下GI 格局规划路径

4.1 确定GI 的实施规模潜力:可实施性

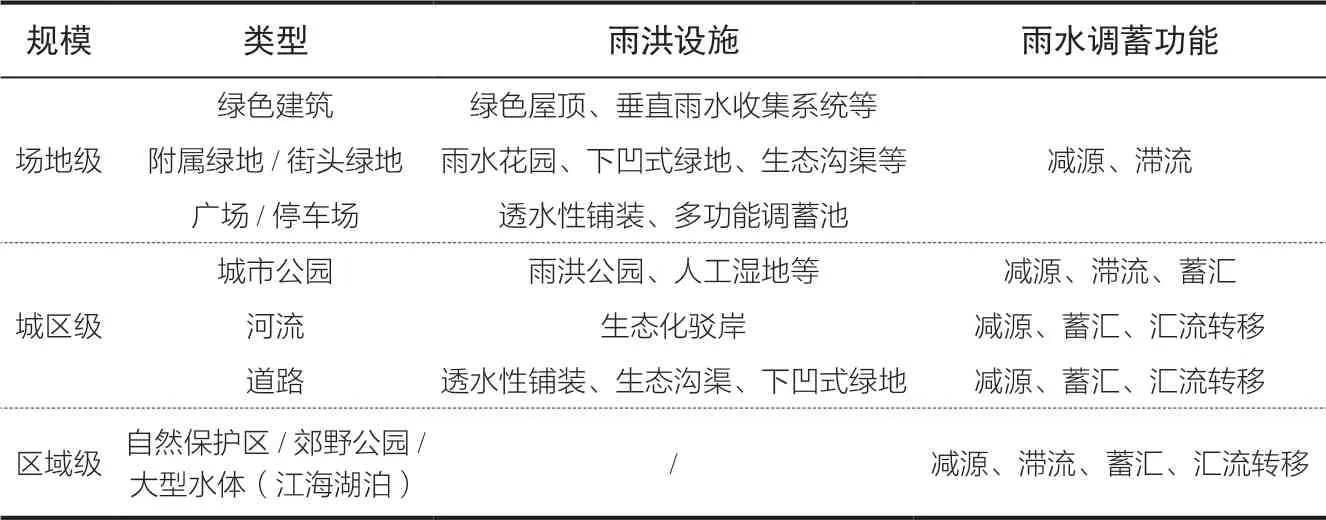

依据雨洪调蓄功能辐射范围,可将GI规模分类为场地级、城区级、区域级。剖析城市复杂建成环境是确定可实施的GI 规模的前提。琶洲岛被3 条纵穿干道划分为相对割裂的4个部分,其中中西区基本建成,宜结合街头绿地、废弃空间进行场地级微改造;东区发展落后,遍布拟定城市化建设的农田、工厂、城中村与闲置地,具有更加灵活的调整空间,可新增湿地公园、河流廊道等城区级GI。横穿岛屿的新港东路宽达30 m,可进行生态化改造,作为连接四区的城区级廊道,统筹调蓄全岛(图6)。

4.2 确定GI 的优先布局地段:优先评估

针对琶洲岛空间分异性特征,GI应优先考虑为具有重要城市功能的脆弱地段提供保护。因此,应对建筑、道路、用地、市政、景观5 项城市物质要素进行综合调查,选取指标因子构建优先度评估框架,经加权生成的综合优先度可作为决策优先布局GI 地段的依据。

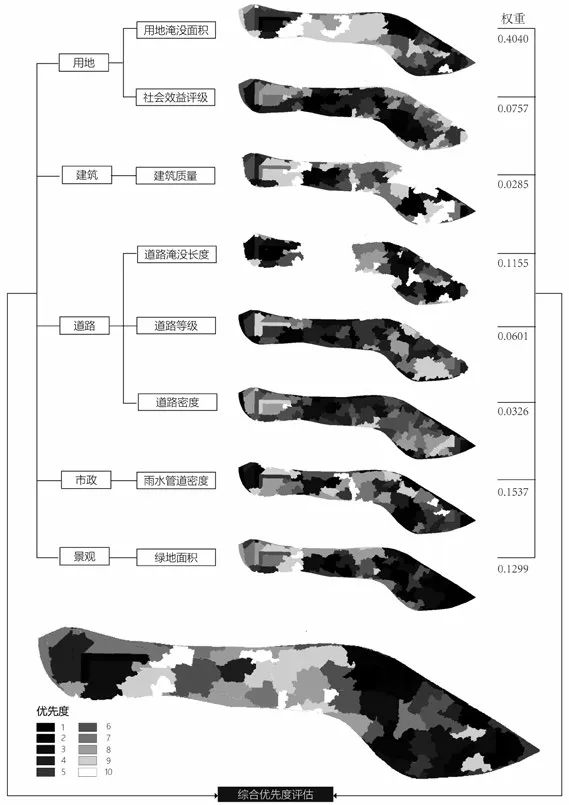

借助GIS 的“Hydrology”工具,根据现状情况,将琶洲岛划分为48 个子汇水区,作为优先度评级的基本空间单元。参考雨洪韧性与城市要素相关性的研究[11],以雨洪淹没面积(m2)、受灾损失评级、建筑质量、道路等级、淹没道路长度(m)、道路密度(m/m2)、雨水管道密度(m/m2)、绿地面积(m2)为评估指标。雨洪淹没面积可直观揭示暴雨情景下各地段受干扰程度。土地利用类型作为城市功能属性的空间载体,可作为评判受灾损失程度的依据。住区是城市抵抗干扰的基本组织单元,直接关系人民生命安全,具有最高优先度,同时结合琶洲上位规划设立的“国际会展综合体”发展目标,从而确定受灾损失程度自住区、会展核心区域、文化遗产区域、公共服务区域、就业区域、其他依次降低。建筑是城市庇护的终极空间单元,韧性因质量不同存在差异。道路因承载城市流而具备基础服务功能,等级高的道路在更广泛区域内提供服务,具有更高的功能重要性。道路的脆弱性与降雨淹没情况及道路密度有关,有研究指出高密度路网具有冗余度与更替性,可削弱道路功能受阻程度[19]。雨水管道系统是与GI 协同的市政要素,容量直接关乎地段承载雨洪能力。现状景观能够在一定范围内调蓄雨洪,缺乏景观地段具有更高布局优先性。综上,借助层次分析法(AHP)分析软件,依据淹没用地、市政、景观优先的原则,对因子重要度进行两两矩阵对比,获得各因子权重,从高到低依次为雨洪淹没面积(0.404 0)、雨水管道密度(0.153 7)、绿地面积(0.129 9)、道路等级(0.115 5)、受灾损失评级(0.075 7)、淹没道路长度(0.060 1)、道路密度(0.032 6)、建筑质量(0.028 5)。

鉴于琶洲岛尚处于城市建设而非城市更新的阶段,所有城市物质要素的调查建立于未来城市建设的情境下,采取《琶洲控规》中的空间数据,生成综合优先度评估图(图7),可得GI 优先布局地段为岛屿西部中心区与东部沿岸地区。

4.3 确定GI 的网络结构形态:分层系统

针对琶洲岛系统孤立性特征,应依据GIS 水文模拟结果重新组织“源-流-汇”过程,构建多层次、高连通的“蓝绿”网络,作为适应性变化的可浸没基底,使城市“浮”于绿网之上而免受灾害。琶洲岛暴雨强度大,陆地面积有限,易在短时间内形成多处内涝,雨量须及时被足量系统调蓄。即琶洲岛面临储蓄水量与转移速度双重挑战。因此,采用如下形态布局原则(图8):参考综合优先度评估与GIS径流模拟结果,新增5 处城区级斑块,引入多中心性平衡四区压力;广泛分布场地级斑块,就地减源滞留,延缓汇流积蓄峰值时间;对新港东路与滨水岸线进行生态化改造,作为一级廊道统筹调蓄全岛;连通东部河涌并新设河道构建河网,作为二级廊道调蓄东部地区严峻的雨洪问题;设置生态浅沟与防护绿地,构建三级廊道局部调蓄。

表2 GI 规模、类型与设施改造

图6 琶洲岛GI 实施规模潜力

4.4 确定GI 的功能类型定位:平灾结合

针对琶洲岛土地矛盾性特征,应结合地块的城市职能与环境特质,因地制宜选取GI 类型与雨洪设施改造方式,在暴雨期保障城市水环境安全,在日常情景下为城市居民提供丰富多样的高质量活动空间。琶洲西区互联网产业集聚区遍布企业总部,展现了现代紧凑城市风貌,宜对绿化空间进行雨水花园、下凹式绿地等雨洪设施改造,通过结构升级弥补高密度建成街区绿地稀少的不足,营造绿色街区环境。中区以国际会展中心为核心,空间开阔疏朗,因会展期需疏散大量人流而不宜设置过多绿地空间,应对广场进行生态化改造,设置透水性铺装与多功能活动场地,兼顾雨洪调蓄与场地服务。东区宜整治现有河涌并连接成河网,营造岭南水乡的城市风貌,生态河岸空间的改造以层次性与系统性为原则,提供随降雨情景变换而丰富变换的滨水景致与活动空间。综上策略形成琶洲岛GI 格局(图9)。

图7 琶洲岛GI 优先布局地段

图8 琶洲岛GI 网络结构形态

图9 琶洲岛研究方案GI 网络

5 总结与展望

在气候变化与城市扩张的背景下,城市型岛屿雨洪问题严峻。本文结合可实施性、优先评估、分层系统、平灾结合策略,提出“规模-布局-结构-类型”全过程格局优化路径,对于城市型岛屿及其他雨洪脆弱性地区韧性发展具有重要意义。未来的研究应补充对人群结构、适应能力、响应能力等社会环境要素的综合调查,补充雨洪调蓄供需空间的定量分析,结合SWMM(Storm Water Management Model,暴雨洪水管理模型)等水文模拟软件进行多方案对比,验证不同格局雨洪调蓄性能,以构建精细规划路径,作为科学规划的决策依据,为城市韧性发展提供安全的自然基底。