理性制度为何无法取得理性结果?

2021-03-15杨宇陈丽君

杨宇 陈丽君

摘 要:产业扶贫是提高农民自我发展能力,实现可持续脱贫的重要保障,但实践中却出现了“理性制度无法取得理性结果”的执行困境。现有研究分别从主体行为、制度结构与治理情境三个视角对此进行了解释。其中,主体行为视角从行动主体的利益诉求、角色定位与执行能力等方面分析了影响政策执行的直接因素;制度结构视角从治理体制、组织模式与制度逻辑等方面挖掘了“形塑”该问题的制度基础;而治理情境视角则探讨了造成各地产业扶贫政策执行差异的要素禀赋、产业选择、产业运作模式及关系网络等情境性因素。现有研究虽较全面地甄别了影响产业扶贫政策执行效果的各因素,但仍存在着缺乏整合的分析框架,忽视基层行动者的调适功能,理论提炼与对话稍显不足以及难以识别影响政策执行的共通性因素等问题。后续研究可借鉴制度分析和发展(IAD)框架中的多层次分析思想,建立整合三大视角的统一分析框架,挖掘治理情境中的调适性因素,探讨治理情境与行动者的不同互动模式,寻求与已有政策动员及国家治理理论对话,并采用多案例比较分析方法来验证理论假设,以实现理论的整合与突破。

关键词:产业扶贫政策;执行偏差;主体行为;制度结构;治理情境

相对于通过社会救助维持贫困群体最低生活保障的救济式扶贫来说,秉持开发式扶贫理念的产业扶贫被赋予了提高农民自我发展能力,实现就地脱贫的使命与功能。作为我国反贫困征程的核心要素,其“涉及对象最广,涵盖面最大”[1],是成功实行其他扶贫工程的重要支撑,更是防止贫困户返贫、实现可持续脱贫的重要保障。因此,国家在政策、资金及人员保障方面投入了大量精力以期提升其运作效率[2]。总的来说,这种扶贫模式取得了较为显著的减贫成绩,但由于面临极化的时间与绩效约束,政策执行过程中的目标替代[3]、手段偏差[4]及效果不彰[5-6]等现象仍然较为普遍,基层政府身陷一轮又一轮的产业扶贫“动员-失败-再动员”困境[7]而无法实现治理转型。

为什么在如此大力度的政策支持、资源输入、人员配备、监督考核以及领导人高度重视背景下,部分地区的产业扶贫项目执行绩效仍然无法达到政策预期,基层政府产业扶贫动员的“西西弗斯”式困境仍然无法消除?究竟哪些因素影响了产业扶贫政策的执行,其发挥作用的机制是什么?对这一问题的回答,在理论上关涉“理性制度为何无法取得理性结果”的问题,在实践上则关涉现阶段产业扶贫工作能否优质高效地完成,进入相对贫困治理阶段后脱贫成果能否得到有效巩固,以及脱贫攻坚与乡村振兴能否实现有效衔接的问题。这一切引起了学界的广泛关注,形成了不同的研究视角。系统梳理不同视角的基本观点、理论预设、研究方法的贡献与不足,寻求理论上的整合与突破具有重要意义。有关产业扶贫政策执行偏差的研究可被归纳为主体行为论、制度结构论与治理情境论三种视角,笔者试图对这种三种视角进行梳理和论述。

一、主体行为论:行动范式下的产业扶贫政策执行偏差

主体行为论秉持方法论中的个体主义,从个体行为角度来解释产业扶贫政策执行偏差,认为执行主体的利益诉求、角色定位与执行能力等个体因素是造成偏差的主要原因。其潜在的理论基础为委托-代理理论,即将中央政府看作委托人,地方政府或其他政策执行主体看作代理人。由于二者在目标、战略和角色上有所不同,不可避免地会产生利益博弈,造成一定的执行偏差。这种分析思路秉承经典的“遵从模型”,认为地方行为与中央政策意图一致就意味着地方遵从中央政策,而二者的背离则被视为执行偏差[8]。

(一)利益冲突下的政策执行扭曲

该观点认为中央政府与地方政府或其他执行主体具有不同的利益诉求或政策目标,国家政策在基层执行中被扭曲是缘于后者维护自身利益的动机[9]。改革开放以来,地方政府逐渐成为追求地方经济增长的利益主体[10],他们通过政策变通[11]或 “选择性执行”上级政策[12-13],使其符合自身利益需求。因而,由于地方政府自身利益所导致的执行偏差行为是最常见的政策失效诱因[14]。中央推行产业扶贫政策的目标是通过发展地方产业,提升贫困群体自身发展能力,促进贫困地区人口脱贫致富。但地方政府在巨大的政绩考核压力下,行为动机已由邀功转为避责[15]。其最大的“利益诉求”就是应对上级政府的检查,减少自己被追责的可能性[16]。因此,地方政府倾向于选择短平快的产业项目来快速完成扶贫任务,造成产业扶贫项目的瞄准偏差。而遵循市场逻辑的龙头企业和大户也以追求自身利益最大化为目标,在很大程度上将扶贫资源转变为私有资源而非完全用于贫困户,导致精英俘获[17]。最后,遵循“安全型”逻辑的贫困户首先考虑的是产业扶贫有没有风险,能不能增加家庭收入,会不会给家庭带来困难。如果他们经过评估后,认为凭借自身资源无力应对,为避免自有资源遭受损失,就会对扶贫项目表现消极,产生“内生动力不足”问题[18]。如此,由于各利益相关者在贫困治理中的核心利益和行动逻辑存在摩擦[16],关系联结出现断裂,导致产业化扶贫政策及其运行脱离贫困群体的实际需求,国家意志和贫困群体的主体性需求难以实现[19]。

(二)角色错位下的扶贫目标偏离

该观点认为产业扶贫政策执行过程中的诸多困境是由于地方政府的角色错位,“扛着贫困户往前走”造成的。因产业扶贫“时间紧、任务重”,地方政府为了快速有效地完成分配任务,往往采用干部承揽或依靠“大户”“公司”推行产业扶贫项目甚至直接采用“特惠贷”等短平快扶贫手段,以达到让贫困户快速增收的目的,导致贫困人口的自我发展能力并未得到实质提高,扶贫手段背离扶贫目标[20-21]。这种通过自上而下科层制推动与实施的精准扶贫由于缺少自下而上的配合,难免遭遇到政策成本高、变相抵制与低度社会认同等窘境[22]。政府对产业扶贫的过度干预造成了扶贫地区的弱市场特征,对产业扶贫中的产业规模、产业链等产业要素帶来了负面影响[23]。因此,地方政府角色错位,扶贫开发项目缺乏社会基础,是导致项目不成功或者项目偏离扶贫目标乃至损害社会团结的重要原因[24]。

(三)执行能力不足与政策绩效不佳

该视角认为地方政府的政策执行力不足,以及政策受众的可行能力缺失是导致政策执行绩效不佳或失败的重要因素。从地方政府角度来看,由于其权力式微、组织协调能力不足和政策执行能力缺陷,导致产业扶贫政策执行出现了行政俘获、精英俘获以及贫困消解等偏差问题[25]。尤其在面临社会政策的简约性要求与社会环境的复杂性现实之间的矛盾时,基层政府缺乏相应的技术能力以做到精准瞄定[26]。从政策受众角度来看,由于贫困户“可行能力”不足,产业扶贫实践之中出现了贫困户能力参与不足而导致的产业选择悖论、社会机会挤压造成的扶贫主体缺失与目标异化,以及发展能力排斥引发的贫困农户市场化困境等问题[27]。

二、制度结构论:结构约束下的产业扶贫政策执行偏差

主体行为视角的三个论点准确刻画了影响政策执行的直接因素,但利益诉求与角色定位视角无法解释其诉求与定位的来源问题,而执行能力视角则易陷入循环论证的窠臼,即执行能力不足既是执行偏差的表现又是执行偏差的原因。因此,尚需进一步追问主体行为背后的制度性因素。因为个体的偏好并非外生和既定的,也并不具有一致性[28]6-7,个体对自身偏好的认知受到制度的塑造,“制度提供界定个人追求的目的和为实现目的而采取手段的框架”[29]。由此,根源于新制度主义理论,秉持方法论整体主义立场的制度结构视角强调,执行偏差不能简单地归咎于政府官员或执行人员的利益诉求、素质或能力,其稳定存在和重复再生是政府组织结构和制度环境的产物[30]。

(一)政治压力下的策略性应对

确保2020年我国现行标准下农村贫困人口全面脱贫、全部实现小康是党的一项政治承诺,是必须如期完成的政治任务。在此背景下,各级政府均采用超常规的治理手段来完成扶贫任务,例如综合运用行政发包制、目标责任制、项目制及动员式治理等纵向治理机制将扶贫政策落实到基层。正是这一结构性因素形塑了地方政府的利益诉求与角色定位,并进而引发了一系列的策略性应对行为。

1.“行政发包制”与扶贫结果的“内卷化”。为尽快完成扶贫任务,各级政府在产业扶贫政策执行过程中采取了行政发包的治理模式,将产业脱贫的任务层层下发给下级政府具体负责,形成了“领导挂点、部门包村、干部帮助”的工作机制。在此过程中,地方政府成为无限责任公司,干预手段的深度和广度也随之扩大。然而,由于产业扶贫是一项激励弱化和惩罚强化的政治任务,且地方政府在政策执行过程中的自由裁量权受到很大限制,因此产业扶贫更多只是借助了行政发包的形式,在本质上与行政发包有很大的不同。正是如此,行政部门承包产业扶贫任务,不仅影响其本身所负责的业务,还使得各承包人在强大考核的压力下不得不采取各种非正式的策略与手段来完成上级的发包任务,造成扶贫结果的“内卷化”,即有收入增长无实质发展的情况[31]。从长远来看,这种“扶贫包干制”具有临时性和阶段性等特点,容易消解地方组织的公共性,并非一种长效的贫困治理机制[32]。

2.目标责任制与贫困治理的失灵。目标管理责任制以构建目标体系和实施考评奖惩作为其运作的核心,在权威体系内部以及国家与社会之间构建出一整套以“责任-利益连带”为主要特征的制度性联结关系[33]。为完成扶贫任务,各级政府运用“军令状”形式来推动扶贫攻坚工作,意图通过外部加压和自我施压,在有限资源和有限时间的条件下超常规地实现扶贫攻坚的任务目标。这种政策执行方式在一定程度上可以激发地方政府扶贫工作的积极性和主动性,形成社会大扶贫的格局,但基层政府在巨大的工作压力下,面临精准扶贫考核上的短期性要求与产业扶贫长期性之间的矛盾,难免会出现对策性和策略性扶贫,导致数字脱贫、利益交换、以点代面、民意替代、基层依赖,甚至遭遇农户排斥等贫困治理失灵的现象[2, 34-35]。

3.项目制下的政策执行张力。作为新旧体制衔接过程中对既得利益补偿的一个重要机制[36],项目制始终面临着与常规的科层制之间的系统性张力,这种张力是诸多变革失败的根本原因[37]。在产业扶贫领域,各种扶贫资金的下放、任务布置以及绩效考核等都以项目制的形式来体现,一般一个指标就对应着一个脱贫项目。“无项目、不脱贫”,项目制运作已成为我国系统脱贫目标的重要实现手段和工作机制。但项目制通常是针对某个具体的专项目标而设立的具有竞争性的资源分配方式,而精准扶贫中的项目制运作则有所不同。它的最终目标不是完成特定的项目,而是帮助贫困户全部脱贫[38]。因此,将遵循事本主义、技术治理逻辑的项目制运作方式[39]运用到产业扶贫政策执行中来,不仅面临与常规科层结构之间的张力[40],还面临与乡土社群伦理、礼俗秩序等乡土社会逻辑之间的张力,导致在项目运作各阶段都不可避免地出现了一系列的执行偏差[41-42]。

4.动员式治理与政策绩效悖论。在全面建设小康社会、消除贫困人口的压力之下,各地政府在扶贫治理中广泛采用动员式的贫困治理策略以最大限度调动各主体的行动资源。地方政府在扶贫动员中,常以行政动员来表达政治意志,用利益互惠策略来动员社会参与,以基层动员来实现秩序维系和扶贫目标[43]。这种动员型贫困治理策略,一方面能够在短期内筹集大量资源和项目投入到扶贫领域,改善贫困村的公共物品供给状况,但是也产生了“扶贫致贫”“精英捕获”“碎片化治理”等一系列意外后果[44]。

(二)组织失灵下的政策执行走样

该视角聚集于行政组织的科层结构、权责配置及信息传递等因素对政策执行的影响,将执行偏差归咎于“组织失灵”。首先,在目标、激励与约束都存在巨大差异的情况下,高度分化的科层结构增加了政策与科层组织之间的摩擦,降低了政策的执行力,导致政策被废止或执行走样[45]。其次,基层政府在权责分立的现实结构安排下,由于面临不确定性、不平等性和扩散性风险,倾向于采取组合策略规避直接责任和潜在责任,导致基层政府创新缺失、权威流失、被动回应等严重后果[46]。由于权责利不对等,基层扶贫组织或个人承担过多、过重责任的现象尤为突出,最终导致贫困户的依赖心理,加重扶贫干部的工作负担,浪费扶贫单位資源等消极后果[47]。再次,数字技术的发包者、传递者、生产者和知情者的行动逻辑大相径庭,他们各不相同的行动目标和激励易导致数字生产难以真正精准[48]。

(三)多重制度逻辑冲突下的扶贫实践偏离

从制度逻辑的角度看,当政策与构成组织领域的核心制度逻辑相一致时,街头官僚的做法可能与政策意图更加一致[49]。与基于“结果逻辑”而强调多元行动主体间利益诉求冲突的主体行为论相比,制度逻辑视角更多是基于“恰适性逻辑”来考察塑造多元行动主体行为的制度逻辑冲突。即多数时候个体的行为是出于保持行为与自我社会角色定位相一致的动机,而非完全出于纯粹的利益因素。国家组织也同样体现了一种政治共同性和身份,在多数时候需要遵循“恰适性逻辑”[28]161。

1.不同层级政府间差异化的贫困治理逻辑导致扶贫实践偏离。政府主导是我国贫困治理的重要经验和基本特征,理解精准扶贫实践中的偏离现象需要从政府贫困治理的逻辑入手。研究发现,不同层级间政府拥有差异化的贫困治理逻辑,其中中央与省级政府在贫困治理中主要遵循政治逻辑,地市级政府主要遵循行政逻辑,而县乡(镇)政府主要遵循治理逻辑,不同的贫困治理逻辑在实践中形成紧张关系甚至带来目标冲突,进而导致精准扶贫实践的偏离[50]。

2.行政邏辑与市场逻辑之间的张力违背产业扶贫初衷。基层政府的产业扶贫行为始终受到市场逻辑的硬约束,政府行政逻辑驱使下的产业扶贫极易打破农业市场的运行周期,改变地方市场体系中的产业扶贫物资供求关系,增加产业扶贫的市场风险[5]。而面对市场风险的约束,地方政府倾向于选择资产收益类扶贫运作模式,把产业扶贫资金交由龙头企业来经营[51]。这种产业扶贫的资本化运作模式在短期内可以实现贫困户按期脱贫,但从长远来看却不利于提升贫困户的自我发展能力,违背了产业扶贫发挥 “造血功能”的初衷,不具有可持续性。

3.市场逻辑与社会道德逻辑的冲突影响扶贫实践效果。市场化的逻辑追求资源之间的优化配置与市场效益的最大化,要求产业发展以市场为导向,以经济效益为中心。而社会道德逻辑则强调产业发展并不是完全为了追求利益,而是为了扶贫济困,通过产业发展来带动贫困户发展。因而,完全倾向于照顾和吸纳贫困户的产业扶贫政策往往不利于产业本身的发展,产业扶贫政策执行始终处于市场逻辑与社会道德逻辑的巨大张力之中,进而影响了产业扶贫具体实践的效果[52]。

三、治理情境论:情境调适下的差异化政策绩效

制度结构视角深刻揭示了政策执行偏差的制度根源,但无法解释为何在同样的制度结构下,各地产业扶贫政策执行偏差程度不同。根源于权变理论的治理情境视角则认为抽象地、静态地探讨影响政策执行的因素是不明智的,任何政策执行都嵌入在特定的治理情境中,要素禀赋、产业选择、产业运作模式与非正式关系网络等因素都会对基层政策执行产生影响,不存在一种静态的成功政策执行模式。政策执行研究需要“告诉人们在什么情形下特定的模型是有解释力的,特定的因素在什么情形下对于政策的有效执行是最为关键的,因此未来的政策执行研究将受益于对不同地域、不同时期、不同政策类型的比较研究”[53],即将时空因素纳入,从治理情境层面开展更细致的研究。

(一)要素禀赋与产业脱贫的关键性门槛

该观点假设贫困是由贫困地区原有要素禀赋决定的,通过在贫困地区注入新的生产要素,改变原有的生产要素数量、质量和结构,打破原有生产方式和贫困循环链条是跳出贫困循环的关键[54],但深度贫困群体脱贫存在对初始物质资产和人力资本的最低需要,即投入的“关键性门槛”。李小云等对西南M县H村的扶贫实践研究表明,在无法实现人力资本短期飞跃的现实情况下,用外来物质资产暂时替代人力资本,通过人工干预扶贫措施来实现村庄产业扶贫的成效显著,外部援助对于深度贫困群体脱贫具有重要意义[55]。不过,外来援助对于人力资本的提升同样具有门槛效应。杨振山以2002-2015年592个县为研究对象,采用固定效应回归模型,考察了我国政府对重点贫困县的资金转移与地区人力资本水平的关系,研究发现,中国政府扶贫资金转移具有显著的门槛效应。当人均资金不足1 291元时,对当地经济发展有显著影响;一旦超过这一门槛,反而有显著抑制作用。超过人均4 469元后,资金转移再次刺激经济增长[56]。因此,如何通过提高物质资产与人力资本来持续促进区域产业发展是摆脱贫困陷阱的关键一环。

(二)产业选择与生计模式、资源禀赋的契合性

该观点从农村社会学视角出发,将产业扶贫置于政府行为、作物结构与农民生计体系及其背后的乡村社会文化传统的多元因果关系中加以理解,强调“农业产业扶贫不仅是一个改造传统农业的现代化过程,同时也是一个作物结构调整、农民生计体系升级的社会文化整体性过程”。熊春文等通过对引入不同类型经济作物后社会后果差异的分析表明,作物与农户生计体系的暗合或冲突,是造成农民对两种作物不同态度的深层原因,也是产业扶贫能否达到预期效果的内在机理[57]。梁琦的多案例研究则进一步表明,贫困地区的资源禀赋型产业比市场需求型产业具有更高的扶贫绩效,内部投资者比外部投资者更具有脱贫减贫的倾向,而资产性收益的不同支付方式会产生较大的效用差异[58]。因此,一个地区的产业选择类型与当地生计模式、资源禀赋等要素的契合性也在一定程度上决定了产业脱贫的成效。如何立足于当地资源禀赋,找准衔接点,将新兴产业嵌入到农户生计体系与社会文化结构中并最大程度发挥内部投资者(本地精英)的作用至关重要。

(三)产业运作模式与政策绩效的差异性

政府、企业与贫困户等多元行动主体间的利益联结机制是产业化扶贫模式的核心,决定着农户进入产业链条的方式以及最终的参与程度。不同产业扶贫模式中企业和农户联结机制不同,将引发不同效果。林万龙等根据河南、湖南、湖北、广西四省区若干贫困县的产业扶贫实地调研材料,将各地政府实践中的多样化产业扶贫活动归纳为产业发展带动扶贫模式、瞄准型产业帮扶模式和救济式产业帮扶模式,并认为惟有瞄准型产业帮扶模式有助于贫困农户提升可持续发展能力,应成为今后产业扶贫的主要模式[59]。夏日等的田野调查表明,以小规模茶农为主体的产业扶贫模式,小农和企业形成了良性的社会分工,农户普遍受益于产业化,而以烟草公司为主体的农业扶贫模式,流出土地的小农和企业形成相对立的关系,产业扶贫走向了反面[60]。曾庆捷等基于案例分析进一步提炼出产业模式和扶贫绩效之间的因果关系,发现“村营市场主体模式”具有较强的稳定性和公益性,但对村干部素质和能力要求较高。“企业承包制”在资金、技术和管理等方面具有优势,“企业示范经营模式”形式灵活,有利于激发贫困户的生产积极性,但二者都面临企业、村集体和农户之间的利益分配问题[61]。因此,是否采用适合本地区发展的产业发展模式是影响产业扶贫政策执行绩效的一个重要因素,这“启发地方政府反思产业扶贫的根本目标及实践机制,寻求产业发展和农户形成共享利益的有效方式”[60]。

(四)非正式关系网络与产业扶贫政策执行偏差

针对政策执行过程中广泛涉及到的多元主体参与以及政策问题日益复杂的情况,近年来学者们运用政策网络理论进行了大量研究。该理论认为网络的类型与特征对政策执行结果具有重要影响,因而更多地了解网络和网络行为如何影响执行绩效,进而改善参与者之间的合作对于执行研究具有重要意义[62-63]。 然而,与国外学者强调的政策执行网络不同的是,我国政策执行始终嵌入在特定的乡土“场域”中,受到各种非正式关系网络的影响。这种“非正式关系渗透在政治和经济领域的正式组织和科层体系之中,被认为是中国社会关系的重要特征”[64]。其中,庇护主义[65]是最重要的一种非正式关系形式,通过非正式的关系运作,管理者与被管理者、庇护者与被庇护者结成“权力-利益的结构之网”,影响和塑造着具体场域中的政治行为。但与纯粹的利益交换相比,这种社会关系网络同时受到伦理规则的约束[66]。在产业扶贫领域,执行网络视角研究倾向于从基层政府、村干部与企业、大户等乡村精英间的复杂关系运作角度来解释产业扶贫实践过程中出现的执行偏差问题。杨永伟等则以秦巴山区Y村的烟叶种植产业扶贫项目为例,发现非正式权力与利益的勾连固化了组织行为主体的权力关系与场域位置,导致产业扶贫实践中制度表达与项目实践的背离[67]。殷浩栋等通过对一个乡镇扶贫项目分配的案例以及11省调研数据的实证分析,发现社会关系侵蚀了项目制的技术理性治理逻辑,使村级社会资本成为影响项目“抓包”的重要因素[68]。

四、三种视角的贡献、不足及其启示

主体行为、制度结构及治理情境三大视角对影响产业扶贫政策执行的各种因素进行了全面分析,为认识产业扶贫绩效为何无法达到政策预期提供了深刻的洞见。然而,囿于三大研究视角单一角度的解读,现有研究仍然难以系统解释现实中广泛存在的产业扶贫政策执行成功与失败并存的现象。因此,需进一步发掘三大视角的理论贡献与盲点,以寻求理论上的整合与突破。

(一)三种视角的贡献与不足

主体行为视角从行动主体的利益诉求、角色定位与执行能力三个方面准确捕捉到了影响产业扶贫政策执行的直接因素,制度结构视角则从治理体制、组织模式与制度逻辑三个方面深入挖掘了“形塑”这些因素的制度基础,而治理情境视角则进一步探讨了造成各地产业扶贫政策执行结果差异的要素禀赋、产业选择、产业运作模式及关系网络等情境性因素。可以说,相关因素甄别已较完善,在理论上极大地丰富了我们对产业扶贫政策执行偏差的认识。但囿于结构-行动之间的二分法,主体行为视角局限于个体层面,难以解释行动主体的利益诉求与角色定位本身的来源问题。制度结构视角则在一定程度上忽视了行动主体的能动性,难以解释同样制度结构下各地产业扶贫政策执行偏差程度的不同。治理情境视角注意到政策执行系统中的情境性因素对政策执行的影响,并在权变理论的逻辑之下对结构-行动之间的背离作了一定的调适,是对结构与行为研究视角的一种进步与超越,但尚需进一步明晰“何种情境与何种执行模式匹配?”,否则“个性化”的解释对于改进产业扶贫政策绩效的实践价值将被打折扣。此外,以上研究还共同存在如下问题:

1.缺乏统一的分析框架,对产业扶贫政策执行偏差认识略显碎片化。已有研究对影响产业扶贫政策执行的因素甄别已非常完善,但在现实生活中,各个因素是组合在一起共同作用于产业扶贫政策执行,我们无法单独抽离出某个因素而期望“它”便是造成执行偏差的决定性因素。如此极易以偏概全,致使对产业扶贫政策执行偏差缺乏系统认识。因此,问题的关键并不在于指出某个因素有多重要,而是運用系统性和联系性思维,找出各个因素在这个谱系中的位置,厘清它们之间的关系并进而探明它们的互动机制。

2.“自上而下”的研究范式在一定程度上忽视了基层行动者的调适功能。总的来说,除了少数研究,如王晓毅、王春光等已经认识到应将社会治理纳入开发扶贫全过程,奠定扶贫开发的社会基础;增加以家庭和家族、拟家族化的社会关系、社会组织以及区域社会为代表的社会文化主体性在中国农村发展和减贫奇迹中所发挥的重要作用,主张国家主体性与社会文化主体性的建设性合作关系[24,69-70]。王雨磊等学者也认识到基层人员在扶贫政策执行中的实践权力,提倡发展出一套将实践权力转化为正当的政治价值的中介机制,以解决自下而上的合法性问题[71]。不过,二者尚没有从行动者的调适功能角度来对政策执行偏差进行解释,已有研究大多是从自上而下的角度来审视政策执行过程,倾向于将基层的各种变通行为看作是“执行偏差”。此种研究范式根源于“自上而下”的政策执行范式,强调政策制定者的优越地位,认为政策执行就是下属机械执行上级意图的过程。在此过程中,政策制定者对于政策执行架构的理性设计与控制指挥能力是至关重要的[72]。这背后的理论预设则是政策制定与政策执行是有界限的、分离的;政策制定者设定目标,政策执行者执行目标,二者分工明确,后者有意愿且有能力执行目标;政策执行过程位于政策制定之后的连续过程上;政策执行在本质上是非政治性的与技术性的[73]。而政策执行研究的目的就是考察执行者在多大程度上实现了决策者所提出的政策目标,并找出使政策执行偏离上级意图的各种因素,从而为政策制定者提供意见建议。然而,诸多实证研究已表明,明确的政策指令与行政责任声明并不必然增加成功实施政策的可能性,复杂系统的问题解决能力不取决于自上而下的层级控制,而取决于离“问题源”最接近的行动者所拥有的自由度及相应的执行结构[74-77]。地方政府在政策执行过程中的群体行为和战略能动性是各项政策得以有效执行的前提条件[78]。而根据“自上而下”逻辑提出的强化对基层执行人员的监督考核等政策建议,阻碍了政策对象的需求反馈及基层人员根据实际情况开展适应性治理的调适功能发挥,不但没有从实质上缓解执行偏差行为,还诱发并加剧了基层执行人员的形式主义、痕迹主义等后果。

3.对政策执行过程研究较少,理论提炼与对话稍显不足。已有研究系统分析了产业扶贫政策执行偏差的表现、原因及对策等问题,但对于产业扶贫政策的具体执行过程研究较少,理论提炼与对话稍显不足,大多数研究还处于问题-对策式的研究状态。事实上,只有弄清了一项政策具体是怎样落地的,才能从过程中洞彻偏差究竟是如何形成的,也才能从中提炼出“理论”,并进而与已有理论对话。近年来,在极化的政治压力与刚性的时间约束下,各地普遍采用了一种类似于战争时期军事化动员手段的方式,调动一切可调动的资源,运用一切可利用的手段以期按时完成扶贫任务。这种动员模式综合运用了压力型体制、行政发包制、目标责任制、项目制以及运动式治理模式的核心要素,但又不完全等同于以上治理模式,是一种我国特有的在政治压力与时间约束下的非常规政策执行方式。在此次疫情防控中,我们也可窥见这种政策执行方式的身影。已有研究对这种政策执行方式的研究仍然较为零散,缺乏综合性的总结和提炼。

4.偏重于个案的研究方法,难以识别影响政策执行的共通性因素。在研究方法方面,除少量研究外,大量研究主要采用个案研究法,偏重于各自为战。由于缺乏纵向与横向的比较研究,经验材料虽不断累积,却难以提炼影响政策执行的共通性因素,因而对知识积累的贡献受到一定局限[79]。例如,针对产业扶贫政策执行偏差问题,如果仅仅立足于存在偏差的案例并从中提取导致偏差的因素,又怎样解释现实中广泛存在的成功案例呢?反之亦然。

(二)三种视角的启示和研究展望

鉴于以上问题,后续研究可在已有研究基础上尝试采用一种综合性的、复杂性的视角来分析产业扶贫政策的执行偏差问题。

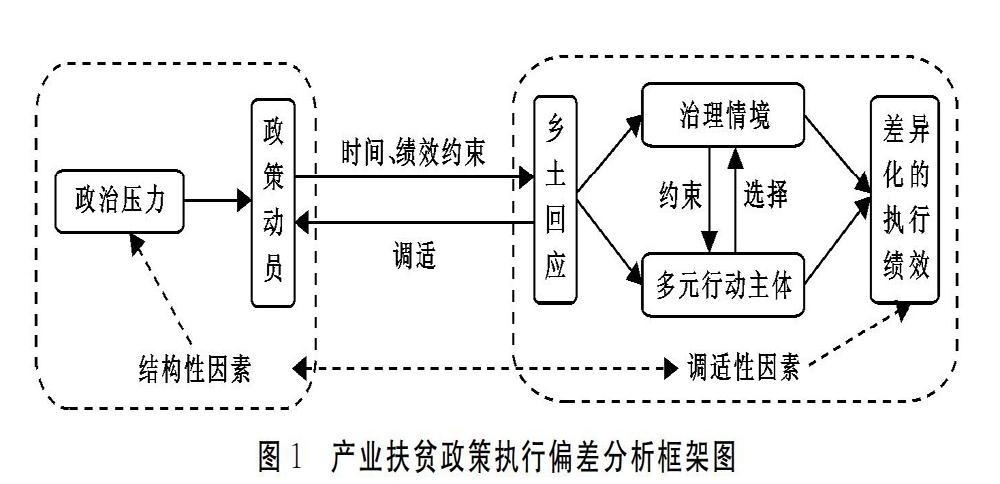

第一,尝试借鉴制度分析和发展(IAD)框架制度分析和发展(IAD)框架是奥斯特罗姆等人于1982年开发的一个用于把政治学家、经济学家、人类学家、律师、社会心理学家和其他对制度如何影响个人面临的诸多激励及其相应的行为感兴趣的学者所做的工作结合为一体的普遍性框架。该框架一方面区分了宪法、集体选择和操作抉择这三个决策层次以及它们之间的关系;第二个方面是阐明了能在三个决策层次的任一层次上用于分析结果和对其进行评估的基本要素。其核心思想是自然/物质条件、共同体属性、应用规则等制度环境相互结合形塑了行动者所面临的行动情境,而行动者又根据行动情境所限定的激励结构采取行动,最终产生制度结果和绩效。笔者这里主要是借鉴其用于分析制度环境、行动情境及行动者的行为选择如何共同作用于最终的制度结果和绩效时所采用的多层次分析思想,即操作层面的决策(主体行为)会依次受到集体选择性(治理情境)和宪法选择性规则(制度结构)的影响。当然,由于这一分析框架的每一层次分析均包含复杂的变量,且在分析行动者的行为选择时仍然使用的是从新古典经济学和博弈论发展而来的经济人模型以及有限理性假设,与本框架所强调的嵌入性视角具有内在的矛盾,因而可借鉴其分析思想,但在具体的变量设计及理论命题方面不一定参照该框架。参见:埃莉诺·奥斯特罗姆.制度性的理性选择:对制度分析和发展框架的评估[M]//保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论.北京:生活·读书·新知 三联书店,2004:46-47、50-51、54-66.中的多层次分析思想将制度结构、治理情境与主体行为三大视角纳入到统一的分析框架中,并揭示其互动机制,以期对产业扶贫政策执行偏差提供一个综合性、系统性的解释。以“政治压力”为核心的制度性因素为产业扶贫政策执行提供了一个宏观的制度背景,是“形塑”执行主体行动逻辑的结构性因素。而治理情境一方面是主体行为选择的“制约因素”,另一方面也是其策略性应对自上而下政策动员的“资源库”,二者之间的互动模式写就了乡土回应的不同底色,共同构成了影响政策执行的调适性因素。可见,尽管产业扶贫政策执行发生于具体的治理情境中,每个行动者都在“操作层面”进行“理性选择”,但实际上治理情境本身受到更宏观的制度结构影响,因而其行为选择也间接受到制度结构的影响。因此,产业扶贫政策执行绩效其实是由结构性因素与调适性因素共同决定的,可尝试采用图1的分析框架。

第二,进一步挖掘治理情境中的调适性因素,深入探讨治理情境与行动者的不同互动模式对产业扶贫政策执行的影响。从某种意义上来说,产业扶贫政策是一项政治任务,更是一项巨大的社会工程。这种社会工程由于其“清晰和简单化的设计”容易忽视生态和社会生活的基本事实,而地方上流行的知识(米提斯)及其适应和逃避则在一定程度上避免了政策失败[80]。另一方面,经济行动嵌入在正在运行中的具体的社会关系系统中 [81-84],经济资源也需要具备一定的社会基础才能被激活[85]。家庭、家族、熟人社会、社会组织等提供的社会关系与社会资本对我国发达地区的经济发展[86]、农村现代化与减贫事业[70]发挥了重要作用。这些都表明,产业扶贫政策执行最终嵌入于乡村社会之中,其在基层落地时,乡土社会中的治理情境因素对其成功执行具有重要影响。因此,后续研究可将治理情境框定于村庄层面,进一步挖掘治理情境中的哪些因素及其组合模式对于调适一统的政策设计具有重要作用,以提升产业扶贫政策执行效率。例如,不同要素禀赋、产业选择、产业运作模式及村庄关系网络几大要素与行动者互动的不同组合模式是如何作用于产业扶贫政策执行的。

第三,深入探讨政策执行过程,寻求与已有政策动员及国家治理理论对话。理论的创新与突破建立在对事实的深度把握上,只有弄清了具体的政策执行过程才有可能从中洞彻失败或成功的症结。后续研究可进一步探讨在极化的政治压力与时间约束下,基层政府具体是如何动员村干部及相关群体去执行一项涉及多元行动主体、各种矛盾冲突交织的“复杂政策”的?尤其是当面临环境的不确定性与认知的有限理性限制时[87],其选择相应政策执行方式或政策工具的逻辑是什么?这样的政策执行逻辑究竟是增进还是阻碍了基层人员在一统性政策与地方复杂性之冲突中的调适功能?在此基础上,进一步从国家动员方式变迁角度来审视国家治理方式的变迁,进而与已有的政策动员理论进行对话。例如,与集体化时期甚至更早的土改时期的“组织化动员”、后集体化时期的“经营式动员”[88]相比,产业扶贫政策动员模式有何不同?它具有什么特征和优缺点?适用范围是什么?发展趋向是什么?在已有政策动员谱系中应处于何种位置?总结提炼这种“攻坚式动員”执行模式可以在一定程度上丰富已有政策动员理论。

第四,尝试采用多案例比较分析法,以识别影响产业扶贫政策执行的关键因素及其作用路径。鉴于个案研究结论的外部效度问题,后续研究可尝试采用多案例研究方法,以识别影响产业扶贫政策执行的关键因素及其作用路径。例如,可根据复制原则,合理安排6~10个案例,其中一些案例采取逐项复制原则(产生相同结果),另一些案例采取差别复制原则(产生不同结果),如果所有案例都与之前提出的理论假设相符合,那么这两组案例就能较有说服力地证明理论假设。反之,则需要修改假设重新检验[89]。这样,就能在一定程度上避免自说自话的情形,真正增进知识积累。

总之,产业扶贫是一个系统工程,影响其绩效的因素是多方面的,理论研究和政策实践需要综合考虑主体行为、制度结构、治理情境及其互动对政策执行的影响。特别是进入相对贫困治理阶段后,随着贫困形势与格局的变化,“政治势能”转向,这必定导致高度强调时间与绩效约束,全面动员社会各方力量的超常规“攻坚式动员”政策执行模式向常规化、制度化方向回归。那么,在此背景下,产业扶贫政策实践如何通过外部援助突破产业发展的关键性门槛,如何选择与当地生计模式、资源禀赋相契合的产业类型,如何采用能够调动各方积极性并充分运用当地社会资本的产业运作模式,仍然值得进一步探讨。

参考文献:

[1] 黄林昊.农业部等九部门联合印发《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》[EB/OL]. (2016-05-27) [2020-05-01].http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/27/content_5077245.htm.

[2] 李丽辉. 2019年中央财政专项扶贫资金已全部下达[EB/OL]. (2019-06-03) [2020-06-03].http://finance.people.com.cn/n1/2019/0603/c1004-31116814.html.

[3] 张立,郭施宏.政策压力、目标替代与集体经济内卷化[J].公共管理学报,2019,16(3):39-49.

[4] 郭小聪,吴高辉,李刘兴.政策脱节中的政府行为机制——基于深度贫困县L产业扶贫过程的案例分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(5):33-39.

[5] 陈恩.产业扶贫为什么容易失败?——基于贫困户增能的结构性困境分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(4):87-95.

[6] 孙兆霞.脱嵌的产业扶贫——以贵州为案例[J].中共福建省委党校学报,2015(3):14-21.

[7] 王春光,单丽卿.农村产业发展中的“小农境地”与国家困局——基于西部某贫困村产业扶贫实践的社会学分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3):38-47.

[8] LI L C.Central-local Relations in the Peoples Republic of China:Trends,Processes and Impacts for Policy Implementation[J].Public Administration and Development,2010,30(3):177-190.

[9] 丁煌.利益分析:研究政策执行问题的基本方法论原则[J].广东行政学院学报,2004(3):27-30.

[10] OI J C.The Role of the Local State in Chinas Transitional Economy[J].The China Quarterly,1995(144):1132-1149.

[11] 王汉生,刘世定,孙立平.作为制度运作和制度变迁方式的变通[M]//应星,周飞舟,渠敬东.中国社会学文选(下册),北京:中国人民大学出版社,2011:560-561.

[12] OBRIEN K J,LI L.Selective Policy Implementation in Rural China[J].Comparative Politics,1999,31(2):167-186.

[13] 陶郁,侯麟科,刘明兴.张弛有别:上级控制力、下级自主性和农村基层政令执行[J].社会,2016,36(5):107-130.

[14] 周国雄.论公共政策执行中的地方政府利益[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2007(3):90-94.

[15] 倪星,王锐.从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究[J].政治学研究,2017(2):42-51.

[16] 陈秋红,粟后发.贫困治理中主要利益相关者的多重摩擦和调适——基于广西G村的案例分析[J].中国农村经济, 2019(5):72-88.

[17] 邢成举.产业扶贫与扶贫“产业化”——基于广西产业扶贫的案例研究[J].西南大学学报(社会科学版),2017,43(5):63-70.

[18] 侯昭华,宋合义.“顽疾”还是“误诊”?产业扶贫“内生动力不足”问题探究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(2):44-51.

[19] 马良灿.农村产业化项目扶贫运作逻辑与机制的完善[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2014,15(3):10-14.

[20] 史传林.农村贫困治理中的绩效领导机制与路径——基于S市扶贫资金支出过程的考察[J].行政论坛,2020,27(3):105-112.

[21] 梁晨.“扛着走”:精准扶贫政策过程中的“选择性执行”及其分析[J].北京工业大学学报(社会科学版),2020,20(3):65-72.

[22] 吳新叶.实施精准扶贫政策需要“上下互动”——与许汉泽、李小云商榷[J].探索与争鸣,2018(8):54-59.

[23] 彭小兵,本清松.强政府、弱市场:产业扶贫的现实困境与出路——来自重庆市打通镇的案例[J].农林经济管理学报,2018,17(6):754-761.

[24] 王春光.社会治理视角下的农村开发扶贫问题研究[J].中共福建省委党校学报,2015(3):4-13.

[25] 金江峰.产业扶贫何以容易出现“精准偏差”——基于地方政府能力视角[J].兰州学刊,2019(2):181-191.

[26] 李棉管.技术难题、政治过程与文化结果——“瞄准偏差”的三种研究视角及其对中国“精准扶贫”的启示[J].社会学研究,2017,32(1):217-241.

[27] 许汉泽,李小云.深度贫困地区产业扶贫的实践困境及其对策——基于可行能力理论的分析[J].甘肃社会科学,2019(3):130-136.

[28] 詹姆斯·G.马奇,约翰·奥尔森.重新发现制度:政治的组织基础[M].张伟,译.北京:三联书店,2011.

[29] 河连燮.制度分析:理论与争议[M].2版.北京:中国人民大学出版社,2014:62.

[30] 周雪光.基层政府间的“共谋现象——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008(6):1-21.

[31] 许汉泽.行政主导型扶贫治理研究[D].北京:中国农业大学,2018:91-96.

[32] 李卓,徐明强,左停.“扶贫包干制”的制度建构与实践路径——基于黔西南B镇的案例分析[J].西南大学学报(社会科学版),2020,46(2):20-27.

[33] 王汉生,王一鸽.目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑[J].社会学研究,2009(2):61-92.

[34] 袁明宝.压力型体制、生计模式与产业扶贫中的目标失灵——以黔西南L村为例[J].北京工业大学学报(社会科学版),2018,18(4):19-25.

[35] 邢成举.压力型体制下的“扶贫军令状”与贫困治理中的政府失灵[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016,16(5):65-73.

[36] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4):126-148.

[37] 史普原.政府组织间的权责配置——兼论“项目制”[J].社会学研究,2016,31(2):123-148.

[38] 王雨磊.项目入户:农村精准扶贫中项目制运作新趋向[J].行政论坛,2018,25(5):45-53.

[39] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学, 2012(5):113-130.

[40] 史普原.科层为体、项目为用:一个中央项目运作的组织探讨[J].社会,2015,35(5):25-59.

[41] 孙德超,曹志立.产业精准扶贫中的基层实践:策略选择与双重约束——基于A县的考察[J].社会科学,2018(12):3-13.

[42] 李博.项目制扶贫的运作逻辑与地方性实践——以精准扶贫视角看A县竞争性扶贫项目[J].北京社会科学,2016(3):106-112.

[43] 田丹.互动式治理及其实现路径——L县政府的扶贫工作调查分析[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2020,38(4):43-50.

[44] 许汉泽.精准扶贫与动员型治理:基层政权的贫困治理实践及其后果——以滇南 M 县“扶贫攻坚”工作为个案[J].山西农业大学学报(社会科学版),2016,15(8):545-550.

[45] 唐惠敏.中国乡村治理规则的现代性构建[J].理论导刊,2020(7):95-101.

[46] 倪星,王锐.权责分立与基层避责:一种理论解释[J].中国社会科学,2018(5):116-135.

[47] 谢治菊,许文朔.扶贫责任异化:职责同构下的层层加码与消解[J].山东社会科学,2020(1):74-81.

[48] 王雨磊.数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理[J].社会学研究,2016,31(6):119-142.

[49] GARROW E E,GRUSKY O.Institutional Logic and Street-level Discretion:The Case of HIV Test Counseling[J].Journal of Public Administration Research and Theory:J-Part,2013,23(1):103-131.

[50] 邢成舉.政府贫困治理的多元逻辑与精准扶贫的逻辑弥合[J].农业经济问题,2020(2):31-39.

[51] 蒋永甫,龚丽华,疏春晓. 产业扶贫:在政府行为与市场逻辑之间[J].贵州社会科学,2018(2):148-154.

[52] 许汉泽,李小云.精准扶贫背景下农村产业扶贫的实践困境——对华北李村产业扶贫项目的考察[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(1):9-16.

[53] 魏姝.政策类型与政策执行:基于多案例比较的实证研究[J].南京社会科学,2012(5):55-63.

[54] 张海鹏.要素资本化、产业发展与精准扶贫——基于贵州省丹寨县的调查研究[J].政治经济学评论,2017,8(5):133-155.

[55] 李小云,苑军军.脱离“贫困陷阱”——以西南H村产业扶贫为例[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020(2):8-14.

[56] YANG Z.Threshold Effect of Poverty Alleviation Funds on Human Capital Accumulation:A Case Study of Impoverished Counties in China[J].Sustainability,2019,11(3):809.

[57] 熊春文,桑坤.作物结构、生计体系与产业扶贫的有效性机制——基于华东一个县域的经验研究[J].云南社会科学,2020(3):75-85.

[58] 梁琦,蔡建刚.资源禀赋、资产性收益与产业扶贫——多案例比较研究[J].中南大学学报(社会科学版),2017,23(4):85-92.

[59] 林万龙,华中昱,徐娜.产业扶贫的主要模式、实践困境与解决对策——基于河南、湖南、湖北、广西四省区若干贫困县的调研总结[J].经济纵横,2018(7):102-108.

[60] 夏日,夏柱智.精准扶贫和农村产业扶贫模式选择——基于武夷山区Y乡的研究[J].云南行政学院学报,2019,21(6):6-12.

[61] 曾庆捷,牛乙钦.乡村治理中的产业扶贫模式及其绩效评估[J].南开学报(哲学社会科学版),2019(4):87-96.

[62] O TOOLE L J.Networks and Networking:The Public Administrative Agendas[J].Public Administration Review,2015,75(3):361-371.

[63] O TOOLE L J.Networking Requirements,Institutional Capacity,and Implementation Gaps in Transitional Regimes:The Case of Acidification Policy in Hungary[J].Journal of European Public Policy,1997,4(1):1-17.

[64] 纪莺莺.文化、制度与结构:中国社会关系研究[J].社会学研究,2012,27(2):60-85.

[65] OI J C.Communism and Clientelism: Rural Politics in China[J].World Politics,1985,37(2):238-266.

[66] 周飞舟.行动伦理与“关系社会”——社会学中国化的路径[J].社会学研究,2018,33(1):41-62.

[67] 杨永伟,陆汉文.多重制度逻辑与产业扶贫项目的异化——组织场域的视角[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(1):110-116.

[68] 殷浩栋,宁静,李睿娟,等.村级社会资本与项目“抓包”——来自贫困地区的新证据[J].农业经济问题,2018(5):8-17.

[69] 王晓毅.社会治理与精准扶贫[J].贵州民族大学学报(哲学社会科学版),2017(1):46-57.

[70] 王春光.中国社会发展中的社会文化主体性——以40年农村发展和减贫为例[J].中国社会科学,2019(11):86-103.

[71] 王雨磊.村干部与实践权力——精准扶贫中的国家基层治理秩序[J].公共行政评论,2017,10(3):26-45.

[72] DUNSISE A.Administrative Theory in the 1980s:A V.Lewpoint[J].Public Administration,1995,73(1):17-40.

[73] ELMORE R F.The Politics of Policy Implementation by Robert T.Nakamura and Frank Smallwood[J].Political Science Quarterly,1981,95(4):709-710.

[74] THOMANN E,ENGEN N V,TUMMERS L.The Necessity of Discretion:A Behavioral Evaluation of Bottom-up Implementation Theory[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2018,28(4):583-601.

[75] TUMMERS L,BEKKERS V.Policy Implementation,Street-level Bureaucracy,and the Importance of Discretion[J].Public Management Review,2014,16(4):527-547.

[76] MAYNARD-MOODY S,MUSHENO M,PALUMBO D.Street-wise Social Policy:Resolving the Dilemma of Street-level Influence and Successful Implementation[J].The Western Political Quarterly,1990,43(4):833-848.

[77] LIPSKY M.Streel-level Democracy:Dilemmas of the Individual in Public Services[M].New York:Russell Sage Foundation,2010:6-11.

[78] HEBERER T,SCHUBERT G.County and Township Cadres as A Strategic Group——A New Approach to Political Agency in Chinas Local State[J].Journal of Chinese Political Science,2012,17(3):221-249.

[79] 周雪光,練宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J].中国社会科学,2011(5):80-96.

[80] 詹姆斯·C.斯科特.国家的视角——那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2004:2-3.

[81] 董磊明,郭俊霞.乡土社会中的面子观与乡村治理[J].中国社会科学,2017(8):147-160.

[82] 周雪光.“关系产权”:产权制度的一个社会学解释[J].社会学研究,2005(2):1-31.

[83] 刘世定.嵌入性与关系合同[J].社会学研究,1999(4):77-90.

[84] GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[85] 付伟.城乡融合发展进程中的乡村产业及其社会基础——以浙江省L市偏远乡村来料加工为例[J].中国社会科学,2018(6):71-90.

[86] 焦长权,周飞舟,王绍琛,等.祠堂与祖厝:“晋江精神”的社会基础和历史渊源[J].东南学术,2015(2):21-27.

[87] 梁辰,余成龙.有限理性与不确定性视域下基层产业扶贫的决策过程分析——基于豫南石村的个案研究[J].公共管理学报,2020(3):88-99.

[88] 马明洁.权力经营与经营式动员——一个“逼民致富”的案例分析[M]//清华大学社会学系.清华社会学评论特辑1,厦门:鹭江出版社,2000:74-77.

[89] 罗伯特·K.殷.案例研究:设计与方法[M].5版.周海涛,史少杰,译.重庆:重庆大学出版社,2017:71-72.