法家的“生命政治”

2021-03-15赵英男

赵英男

公元前221年,秦朝结束春秋战国的混战,实现大一统。它对外征战,奠定了中国疆域最初基础,对内统一度量衡,施行车同轨、书同文,以促政治、经济、文化之一统,创帝制、设郡县,后世两千余年皆行秦政。

但短短十五年过后的公元前207年,秦国便告灭亡。真可谓其兴也勃,其亡也忽。这一切的背后,自然离不开其思想基础:法家学说。

在传统的论述中,法家思想总被理解为一套通过严刑厉法为专制张目的制度安排。比如,沈家本曾说,“抑知申韩之学,以刻核为宗旨,恃威相劫,实专制之尤”;萧公权也指出,法家思想导致的一个结果就是“皆认法为尊君之治具而未尝认其本身具有制裁元首百官之权威”。

不过,仅仅从制度角度思考,似乎无法全面揭示秦朝的兴衰。这不仅如顾炎武所言,“汉兴以来,承用秦法至今日者多矣,世之儒者言及秦,即以为亡国之法,亦未之深考乎”,还如钱穆所说,“要讲一代的制度,必先精熟一代的人事”。因此,我们不妨从现代视角下的“生命政治”出发,探讨法家思想对人心秩序及社会风貌的改造。

权力的逻辑

无论从时间还是空间上看,生命政治都是距离法家太过遥远的事物,但其理论内核却与尚权不尚智、尚力不尚贤的法家思想具有足够的亲缘性。在《生命政治的诞生》中,福柯将生命政治概括为人们对健康、卫生、出生率、寿命、人种等人口总体特有现象向治理实践所提出的各种问题的合理化。在《必须保卫社会》中,福柯更详细地将之阐发为和君主权力相对的生命权力。他指出,19世纪之前,政治权力主要体现为君主权力,即任意使人死亡的力量;但在此之后,政治权力成为了一种生命权力,它以18世纪规训肉体技术(纪律、检查、矫正、层级监视、规范化裁决)和调节生命技术(以统计手段计算和安排集体性人口的生物特征)为基础,将权力直接作用于生物或医学意义上的人。

福柯这一观点也得到了许多当代学者的呼应。比如,阿甘本将生命政治理解为至高权力对赤裸生命也即难民、无国籍人士等缺乏政治和法律保护之人的随时征用和宰制;奈格里将生命政治理解为资本权力对个人特异性与多样性的侵蚀。一言以蔽之,生命政治使得人成为权力能够整合和动员一种资源,并服务于权力的逻辑。

“自由是每时每刻被制造出来的东西”,权力不是接受或认可自由,而是制造自由、激起自由并生产自由。

这不仅标志着权力运作模式的改变,也意味着我们对自身理解的改变。比如,在日常直觉中我们习以为常地认为自己是自由的,而且这种自由源于我们不可剥夺的权利。但在生命政治视角下,我们所拥有的自由其实来自一种基于成本收益核算的治理术:只有赋予社会成员一定程度的行为自由,权力才能够以最小的经济和政治成本获得最大的治理效果。因此,“自由是每时每刻被制造出来的东西”,权力不是接受或认可自由,而是制造自由、激起自由并生产自由。

再比如,我们通过体检指标的数值范围来观察自身健康水平。每个数字指标,不仅是我们理解身体健康与否的标准,还是规范我们生活方式的目标:无论天生身体素质或自我感觉如何,只要相应指标不在平均数值范围内,就要展开锻炼或进行医学治疗。

道德人心之变

沿着这一线索思考,法家学说固然是一套以法与刑为核心的制度安排,但正因为法与刑以整肃社会秩序、规范人际行为鹄的,以奖赏激励和惩罚威胁为手段,就不可避免地涉及对于人性及人与人彼此关系的看法—周秦之变,在制度沿革外或许也有人心之变;汉承秦制,在制度延续外可能不乏道德人心的再次选择。

这一切的根源,还需要从法家思想中有关“法”的全面塑造谈起。

在法家眼中,法律首先是由君王根据一定标准或原则制定的行为规范,具有权威性。《管子·任法》指出,“君臣上下贵贱皆从法,此之谓大治”;《商君书·修权》也认为,“世之为治者多释法而任私议,此国之所以乱也”;《韩非子·问辩》更是表明“明主之国,令者言最贵者也。……言无二贵,法不两适”。

可见,法家认为法律源自主权者的命令,主权者的权力赋予法律权威,民眾遵从法律、服从权威才能实现国之大治。这正如《管子·法法》所言,“规矩者,方圆之正也。虽有巧目利手,不如拙规矩之正方圆也。故巧者能生规矩,不能废规矩而正方圆,虽圣人能生法,不能废法而治国”。

其次,法律是一套具有形式性的规则。慎到强调法律的规则性,认为“法虽不善,犹愈于无法,所以一人心也”(《慎子·威德》);管子强调法律的规范性和均一性,认为“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法”(《管子·七法》);韩非强调法律的公开性与可及性,指出“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也”(《韩非子·难三》)。

再次,法家反对自然法思想,认为法律并非来自神意或理性。比如,《管子·任法》指出,“有生法,有守法,有法于法。夫生法者,君也;守法者,臣也;法于法者,民也”;《韩非子·难三》也指出,“人主之大物,非法则术也”。法律并不神秘莫测,无非是与人类权力、地位、角色及行动相关的社会事实而已,具有十足的世俗化特征,而无丝毫价值上的神圣性。这意味着谁在竞争中获得权力,谁就具有威势,就能制定法令、号令他人。

最后,法家认为法律应当符合事物之本性,不应强人所难。比如,管子指出,“明主度量人力之所能为而后使焉。故令于人之所能为则令行,使于人之所能为则事成。乱主不量人力,令于人之所不能为,故其令废,使于人之所不能为,故其事败”。法令如果想要得到民众遵行,就应当顺应民情之好恶。那么什么是民众的好恶呢?管子认为,趋利避害、欲生恶死即是民众的性情与好恶。因此,他会说,“人主之所以令则行,禁则止也,必令于民之所好而禁于民之所恶也。民之情莫不欲生而恶死,莫不欲利而恶害。故上令于生利人则令行,禁于杀害人则禁止”(《管子·形势解》)。

概览以上法家思想中有关法律的立场,表面上我们很难不将之与现代法律理论的主流法律实证主义联系起来。根据这种学说,法律作为一种社会事实并不必然与道德和宗教有关,法律实然层面的存在是一回事,而其应然层面的好赖则是另一回事。

统治策略

深而究之,法家思想在下述两方面与现代法律学说的差异,使之只能成为帝制时代君主“依法治你”的工具,而非现代社会依法治理的基石。

首先,法家思想在发展中越来越模糊君主是否要服从法律这个问题。根据知名学者布莱恩·塔玛纳哈富有影响力的研究,法治的一个核心要素在于政府权力受到法律约束。但在法家思想中,君主是否需要守法,则往往存而不论。

虽然管子曾提出“君臣上下贵贱皆从法,此之谓大治”,但在法家思想演进到代表人物韩非这里,法律不过是君主凭借威势管理民众的手段,亦即“牧民”的工具。人民仿佛是君主豢养的一群动物,其价值只是服务于主人的需要。

冯友兰先生在《中国哲学简史》中指出,遍观法家著述,几乎找不到任何道德词汇。

其次,这就意味着法家思想使法律沦为纯粹的权力工具而摈弃了一切道德价值。冯友兰先生在《中国哲学简史》中指出,遍观法家著述,几乎找不到任何道德词汇。劳思光也认为法家思想以建立统治者绝对权力为鹄的,与民众福利无关。这无疑也与现代法治精神背道而驰。

现代法治虽然也崇尚法律的权威,但往往更强调法律对民众的指引,并将权威的基础归结为法律能为民众提供更有效的服务,也即相较于行为人依据自己判断各行其是,依照法律的指引来行动会更好地完成他们为自己设定的生活目标。这意味着逻辑层面法律与道德虽然可以彼此分离,但在现实生活中法律往往会主张自己能够更好地服务于民,以此彰显自身的正当性。然而,在法家学说中,法律不具备强力之外的任何正当性基础。

这两点特质背后,是法家一整套以特定人性观为基础的统治策略。这套策略以严刑厉法为表征,认为以奖励和惩罚而非道德为基础的法令能够整肃社会秩序、规范民众行为。一方面,其反映出法家对社会亦即人与人之间关系抱持悲观的现实主义看法。比如韩非指出,“古人亟于德,中世亟于智,当今争于力”(《八说》);“古之易财,非仁也,财多也;今之争夺,非鄙也,财寡也”(《五蠹》)。法家将强权理解为自己所处时代的核心逻辑,将人与人之间的关系视为依靠强力对有限资源的相互争夺。正是这种生存斗争,使得道德仁义不复存在,甚至沦为虚伪的代名词。

另一方面,它体现出法家思想的人性观:如果道德不复存在,不再能够成为法律的正当性基础,那会是什么使得人们愿意遵循法律?这就涉及法家有关人性的讨论。韩非子曾说,“凡治天下,必因人情。”何为人情?韩非子的老师荀子指出,“人之性,恶;其善者,伪也”(《荀子·性恶》)。法家认为人性恶且伪,因此不能诉诸道德,而应以人类趋利避害的天性作为法律得以实施的基础。在此意义上,自然没有任何手段能够比奖励与惩罚更有效;奖励与惩罚又来自权力,自然也没有任何手段能够比权力更有效。

在理解了法家有关法律的看法及其背后的人性基础后,我们不妨思考:法家这套统治策略是否称得上成功?

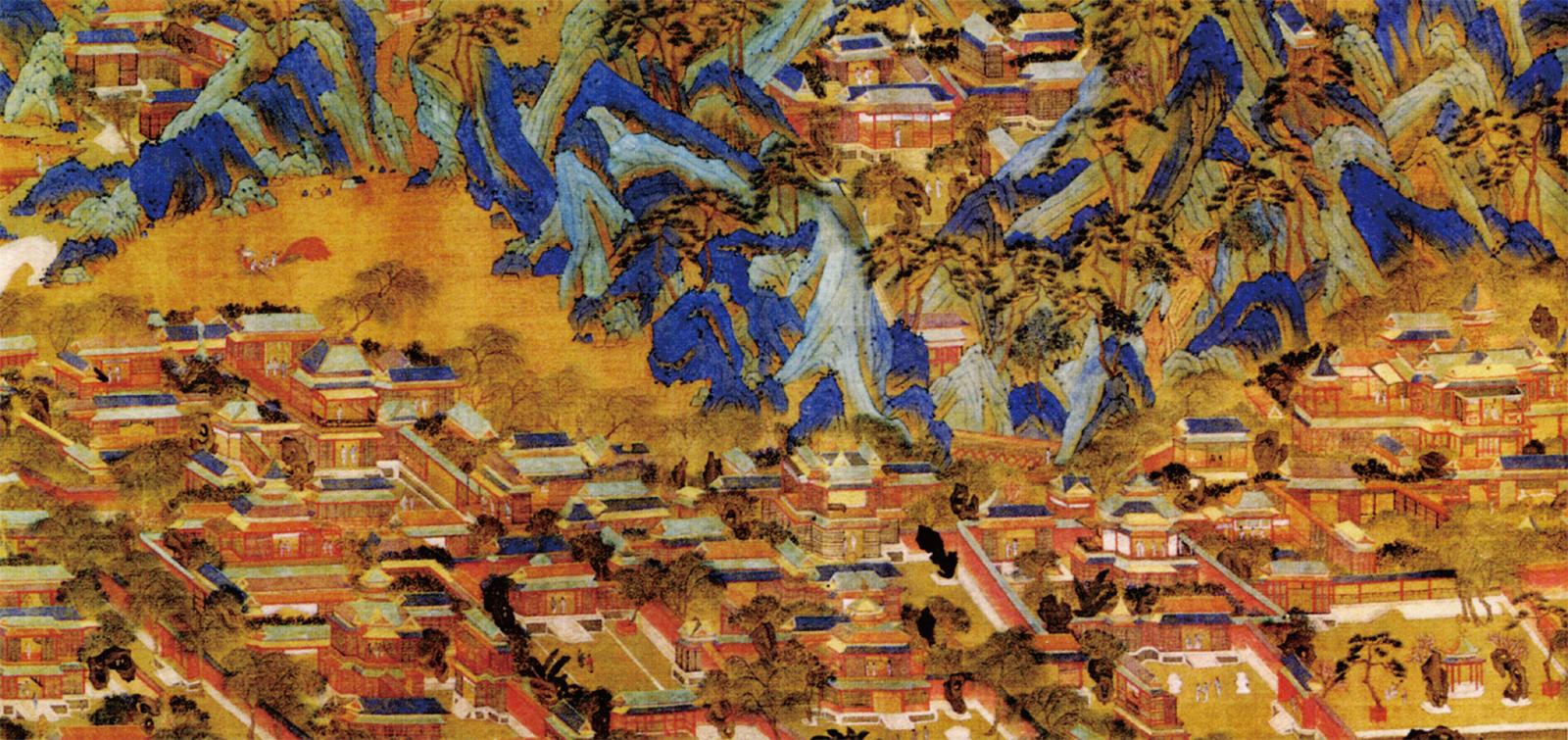

热播的《大秦赋》站在秦扫六合的角度,无疑给出了肯定答案。但只要我们稍稍将眼光放长远,稍稍将目光从宫殿庙宇的富丽堂皇、南征北战的欣喜若狂中转向人心秩序和社会风貌,对于这个肯定的答案,我们无法不打上一个大大的问号:至少有三个问题值得持续反思。

其一,如史华慈在《中国古代的思想世界》中对法家思想的解释,“一旦……法律和规范内化成为人们习慣的一部分,曾经基于私人行为的失效行为就会消失”。这意味着在法家设想的理想状态中,权力判断取代了良知判断,国家主张接替了个人主张。据此建立的制度,不仅会使一个社会逐渐认为权力比道德良知更重要,甚至唯一重要,还会使得社会氛围鼓励能争能抢的人,逆向淘汰能忍能让的人;鼓励对权力投怀送抱的人,逆向淘汰有独立人格的人;鼓励为成功不择手段的人,逆向淘汰有个人底线的人。最可怕的并不是权力总与良知和真理冲突,而是权力宣称自己就是良知与真理。赵高的指鹿为马,就是法家这一逻辑推向极致的必然:可怕的不是鹿取代了马,而是鹿从此就是马,而马则从此无人知晓其为何物。

其二,一个只知权力而无道德的社会,也是一个人人都遭受不幸的社会。在一个尚权不尚智、尚力不尚贤的社会,对上位者,人们从来不会有真正的信任,而是不敢不听从其号令;对下位者,人们从来不会有真正的尊重,而是将手头的权力发挥到极致、以权力的纵欲来营造享有幸福的一晌贪欢;对待彼此,人们从来不会有真正的友爱,每一个同侪在权力的锁链中都不是我们前行的同道,而是走向更高权力的对手。这里的悲哀,不仅是身处权力的锁链,人们永远无法体味爱与被爱的幸福,更是为了获得并未公正平等开放的社会资源,每个同样不幸的人陷入彼此攻讦。而争破头颅抢到手的果实,不过是上位者饕餮后的余唾。“彼可取而代也”,项羽的豪言既是楚人对秦政的愤恨,也是个人对权势的艳羡。

以奖惩为措施、以权力做背书的法律,赢得了民众行为上的服从,却积累了他们内心中对于法律和国家的远离与漠视。

最后,以奖惩为措施、以权力做背书的法律,赢得了民众行为上的服从,却积累了他们内心中对于法律和国家的远离与漠视。对于任何超出自己切身利益之外的事物,严刑厉法只会让民众慢慢从不敢管变成不想管。爱的反义词不是恨,而是冷漠。一个冷漠的社会当然会因各人自扫门前雪而无比稳定,但也会因此而缺乏担当与公益心。这一逻辑推导至极端,意味着一个国家有国而无民,也就难怪司马迁描写人民对秦政的反抗时指出“天下赢粮而景从”。

从现代视角回望秦制,这套建立在法家思想上的统治策略,无疑体现着生命政治的色彩:冰冷的严刑厉法背后,是一整套法家思想有关人性与社会的看法;这种人性假设又通过严刑厉法的实施而对人们有关自我及彼此关系的理解产生了巨大影响。

如果说秦以后百代仍行秦制,法家思想无疑也在持久不息地塑造着我们的人心秩序与社会风貌。“阿房一炬,可怜焦土。”面对历史的兴衰,“秦人无暇自哀而后人哀之,后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”。杜牧所言对我们正确地从历史中汲取经验,无疑足资启发。