1949—1999年红色文学书籍封面的图像谱系*

——以革命战争和农村题材小说为例

2021-03-15龚小凡

龚小凡

(北京印刷学院设计艺术学院,102600,北京)

1949—1999年的书籍设计是新中国美术的一部分,但由于种种原因,书籍设计及书籍图像长期以来在美术史中处于边缘地位。因而,对1949年建国后书籍设计、书籍图像的检视与研究,对于新中国视觉艺术发展的历史总结十分必要。同时,书籍封面及其图像是书籍的重要组成部分,它以视觉化的、画龙点睛的方式传达书籍的内容与风格,因而红色文学书籍封面及其图像研究对于1949年以来的红色文学与红色文化研究都具有重要意义。

1949年随着新中国的建立,开辟了书籍出版的新局面,具有鲜明政治色彩和革命内容的红色文学书籍大量出版。这里所说的红色文学书籍是指1949年后,在中国大陆出版、反映中国共产党领导的革命斗争、社会主义建设等内容的文学书籍。在近半个世纪的发展中,红色文学书籍封面形成了独具特色的书籍设计新传统,成为新中国出版、书籍设计及视觉艺术史研究的典型样本。

本文将以革命战争和农村题材小说的封面图像为主要研究对象,以谱系方式展示代表性红色文学书籍封面图像在1949—1999年间的历史面貌,通过对典型封面图像的历时性考察,辨析和阐释图像的社会历史内涵,探讨图像与政治、艺术与历史之间的深层关联。

1

本文采用的谱系分析方法主要源自现代图像学。方法的选择取决于研究对象的特点与研究目的。图像学源于西方的图像志传统。在中世纪和文艺复兴早期,图像志注重对图像和象征符号的资料汇集,在图像、符号与特定意义之间建立联系,各类纹章、基督教图像、象征符号、拟人像①等图像类型是图像志研究的主要对象。文艺复兴之后,研究者开始更加关注艺术作品的图像主题及图像的内在涵义。在图像志的图像汇编整理及图像涵义分析的基础上,20世纪出现了现代图像学。

现代图像学在研究中包容各种主流与非主流的图像样式与对象。现代图像学的开创者阿比·瓦尔堡(Aby Warburg,1866—1929)在其创立的图书馆中实施的“好邻居”分类原则体现了打破学科界限的跨界思维,以及他关于艺术史应容纳“最广义图像”的“去等级化”理念,赋予了图像学包容、宽阔的研究视野。因而,在瓦尔堡的图像学框架中,封面图像这样边缘性的图像类型,与视觉艺术的主流样式绘画、雕塑一样,可以获得被平等审视和探究的机会。

图像学作为20世纪艺术史的主流研究方法之一,是以艺术形式为起点,旨在探寻图像意义的主题研究。欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky,1892—1968)以他的理论阐述及研究范例建构了现代图像学的多层次意义系统,即三层次意义体系,其包括从感知层面对图像形式(母题)描述的现象性主题,确认图像的类型、寓意及历史沿革的类型主题,以及图像的深层次涵义,即图像所凝结的所处历史社会环境的时代主题。[1]在潘诺夫斯基的研究中,他关注“特定主题和概念在不同历史条件下被对象和事件所表现的方式”,这种对特定主题图像的历时性考察便形成了同一对象的多个图像版本,即特定主题的图像谱系,潘诺夫斯基也将其称为图像的类型史。

谱系通常指一事物在发展变化中形成的相关性序列。对于历史图像谱系而言,首先,它关注的不是个体的图像,而是由一定量的图像形成的图像系列,并将这些图像作为一个整体来看待。研究者在谱系中观察图像之间的相似与相异,以及它们对图像主题表达的作用与影响;其次,谱系方法不是静止地,而是在时间之维中动态地考察图像,在历史的移动中审视图像的延续与变化,探究这些延续、变化的原因,并阐释其意义。

图像谱系研究的最终指向是在时代与历史的大背景下达到对图像意义的理解,即如潘诺夫斯基所说,“艺术史家必须将他所关注的作品或作品群的内在意义和与此相关的、尽可能多的其他文化史料来进行印证,这些史料就是能够为他所研究的某位个人、时代和国家的政治、诗歌、宗教、哲学和社会倾向提供证据的材料”。[2]致力于在图像与时代社会的复杂联系中把握其意义,可以显示出图像学的宏观视野、跨学科特征以及其沟通艺术史与思想社会史的学术抱负。

新中国建国后出版了大量红色文学书籍,在1949—1999年间,那些代表性的书籍有过多次重印、再版及改编,从而形成了众多版本,也随之形成了丰富的书籍封面系列及封面的图像谱系,这些图像具有鲜明的主题性和类型化特征。在既有的书籍图像、书籍设计研究中,较多使用视觉形式分析的方法。本文尝试以图像学方法,对相关图像进行主题研究,即将红色书籍封面图像置于1949—1999年间中国的历史情境之中,考察其在历史时间中形成的封面图像谱系,阐释其所折射的特定时代精神与文化象征。

2

图像是一个时代的文化症候。要想理解中国红色书籍图像的意义,就要了解红色书籍及其图像产生的原因、动力与目的,即它所产生的社会历史环境、政治文化诉求、实践条件与功能作用。

新中国书籍出版与视觉艺术的文化生产都以毛泽东文艺思想作为指导原则。毛泽东文艺思想主张文艺为人民大众、为工农兵服务,文艺创作应有民族化、大众化的形式风格,这影响了新中国的书籍出版、图像及视觉艺术的题材、主题及艺术风格表现。毛泽东把文艺视为社会革命进程的一个组成部分,新中国的成立意味着中国进入社会主义革命与现代民族国家建设的新阶段,被纳入这一社会进程之中的文化艺术也因而在其革命性、现代性层面获得了政治与艺术的合法性。

随着新中国的建立,中国共产党取得了文化领域的全面领导权,符合国家意志和意识形态要求的文化艺术生产具有了生存和发展的优先权。1949到1980年代的书籍出版采取了集中化、非市场化的计划性组织运行方式,在为工农兵和社会主义服务的目标下,红色书籍的出版发行表现出数量大、价格低、覆盖面宽、受众人群广泛的特点。特别是一些红色文学经典的发行量甚至达到几百万册,如小说《红岩》自1961年出版到1980年代,先后印刷20多次,发行量达800多万册。[3]

新中国成立后,文学出版便被纳入表达新的国家主体的革命文化诉求、建立新的话语体系与意义系统的目标之中。文学创作将以《在延安文艺座谈会上的讲话》为方向,以解放区文学为样板与实践经验,建立新的认知评价标准和审美表现体系。红色文学便是这种体现国家意志和社会主义新型文化要求的国家文学[4]的典型代表。

红色文学在革命战争题材和农村题材的创作中最为突出,以“三红一创”(《红日》《红岩》《红旗谱》《创业史》)、“山青保林”(《山乡巨变》《青春之歌》《保卫延安》《林海雪原》)等红色文学经典为代表。红色文学以广阔的社会历史背景,以革命/政治的叙述模式,以现实主义创作方法,构建了融情感、想象、意识形态要求为一体的革命历史记忆与社会主义集体经验。

在1949—1999年的半个世纪中,红色文学的初版时间,特别是红色文学经典的初版时间主要集中在1949—1966年的建国后十七年中。这些经典首版后又有多次重印、再版和改编,一部作品往往拥有不同版次,以及各种节编本、缩写本、改写本、少数民族语言本、外国语言本、中外文对照本、戏剧和电影剧本、连环画绘本等版本,从而形成了多个版本系列和丰富的书籍封面图像谱系。通过这些图像谱系,人们可以从一个侧面观察1949年建国后半个世纪中红色书籍封面的图像主题所表达的时代精神和审美风尚。

3

在红色文学的革命战争和农村题材小说封面中,“人物图像+书名”、“场景图像+书名”是两种最普遍的设计图式。出现最频繁的场景是各种战场和田野山岭,最多的人物形象是士兵和农民。人物服饰多为军装和农民装束,人物随身的配件多为枪、刀、手榴弹等武器和镰、锄、锨等农具。以下便着重从革命战争题材小说和农村题材小说来考察红色文学书籍封面的图像谱系。

3.1 革命战争小说封面图像谱系

20世纪前半期中国连续不断的历史战事和武装斗争为战争小说提供了丰富的创作资源。1949年新中国成立后,在政治体制的高度重视与大力扶持下,以抗日战争、解放战争等为题材的革命战争小说出现早、势头猛、发展强劲、力作频出,产生了《保卫延安》《红日》《林海雪原》《敌后武工队》《烈火金钢》《铁道游击队》等一批经典革命战争小说,成为红色文学中成绩最为卓著的领域之一。这些作品以胜利者的姿态,用民族化、大众化的表达形式,记述了中国共产党领导的革命武装斗争的历史,具有英雄主义气概和崇高壮美的风格。

3.1.1《敌后武工队》封面图像谱系:群像式人物形象

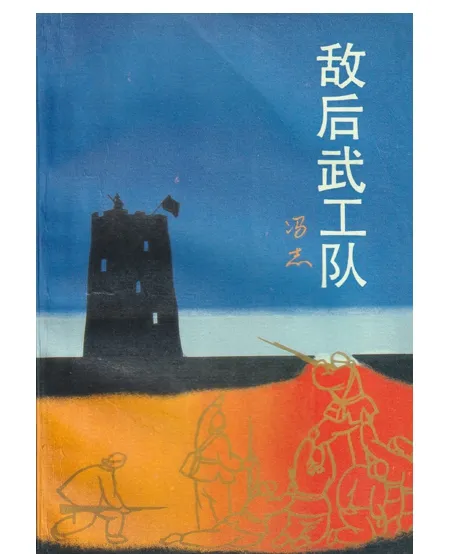

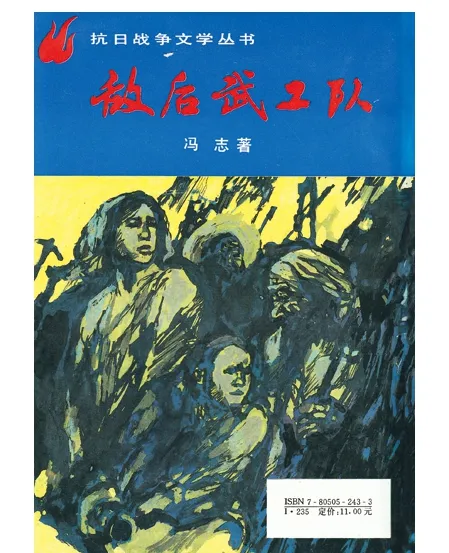

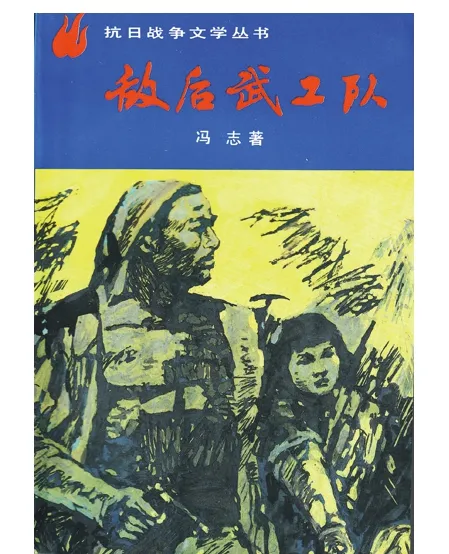

长篇小说《敌后武工队》(冯志,1958)描写了抗日战争时期华北冀中平原一支武工队深入敌后与日伪军进行的英勇斗争,其大众化、传奇性的风格使之成为建国后传奇化革命历史小说的一个代表。

《敌后武工队》共33万字,由解放军文艺出版社首版于1958年11月,当年12月即进行了第2次印刷。之后又进行多次印刷,至1965年印数已超130万册。改革开放后从1979年至1999年,《敌后武工队》出现了缩写版、少数民族语言版、外国语言版等针对不同读者群的数十个多样化版本,形成了《敌后武工队》的封面图像谱系。

纵观这些封面图像,有一个从1950年代至1990年代一直延续的突出特征:即封面中的群像式人物图像。

在《敌后武工队》的这些封面中,尽管具体的场景、构图、主体形象不尽相同,但很多封面都描绘了多人的群体图像。图1是1958年的首版封面(解放军文艺社,刘硕仁封面设计),以绿色为主色调,采用了“队伍+红旗”的设计图式,在封面上部以剪影手法表现了多名战士向前冲锋的画面,人物行列和山势为由左至右的向上斜线;图2的封面(解放军文艺社1958年版,姜振魁封面设计)同样以剪影手法描绘了多名士兵,但表现的是战斗胜利结束,战士们持枪押解俘虏下山的场景,画面中间的山地上有一面残破的日本太阳旗,人物的剪影行列和山势是由左至右的向下斜线;图3—4(解放军文艺出版社1991年版,单方圆封面设计)是将封面、封底连贯设计,在画面、封底上用单线条简洁地勾勒出多名武工队员,他们分别在侦查、埋地雷、打炮楼和救助伤员。

图1 《敌后武工队》(1958)

图2 《敌后武工队》(1959)

图3 《敌后武工队》(1991) 封底

这些封面上作为一种意象呈现的群像式人物形象,体现了三个层面的内涵。首先,群像是对小说内容及人物特点的形象化反映。小说《敌后武工队》描写了冀中军区九分区一支40余人的武工队的抗日活动,其人物塑造并非“众星捧月”式地突出某个主要人物,而是描绘了队长魏强、队员贾正、刘太生、赵庆田,区委委员刘文彬、妇救会主任汪霞等抗敌斗争的群体人物。他们中既有八路军战士,也有地方干部和人民群众。小说封面人物的剪影式表现手法正可达到弱化个人而突出群体的效果。

其次,这种群像式形象是对抗日战争历史中敌后武工队这一特定抗战形式的视觉化表现。敌后武工队是敌后武装特别工作队的简称,是抗日战争时期八路军为恢复与开辟敌后游击根据地而组建的一种特殊组织,华北冀中平原是敌后武工队出现最早、最为活跃的地区。1942年日军“五一大扫荡”后冀中抗日根据地沦陷,晋察冀八路军失去了大规模作战的条件。根据新形势冀中八路军从各部队中选拔军事和政治素质较高的干部、战士组成灵活机动的小型队伍即武工队在敌占区开展斗争。一个武工队大多二三十人或更少,其特点是组织精干、装备轻便、能文能武、灵活多变。[5]敌后武工队是在抗日战争的最残酷阶段晋察冀军民采用的三种新的斗争方式之一,即地道战、地雷战和敌后武工队。由于八路军主力转移到山区,冀中的工作不得不转入地下。敌后武工队即在这样的背景下坚持斗争。他们通常昼伏夜出,大多活动都安排在夜间进行。封面上的群体形象反映了当时敌后武工队以小群体集体活动、灵活多变的特殊斗争方式。图3的封面上,以一抹黑色为界,上面是黑色的炮楼,楼顶有日伪军的旗帜和站岗的日伪士兵。在其之下的橙红色背景上是开展各种活动的武工队员。这一封面图像十分形象地表现出敌我双方的态势和武工队员的地下活动特点。画面上代表敌方的黑色与代表革命力量的橙红色形成色彩的强烈对比,在色彩的使用中赋予了鲜明的政治与道德的色彩。同时,与1950—60年代封面上常用的纯色快不同,图3、图4上的橙红色呈现出色彩的渐变与过渡,体现出1980年代后的新技术带来的更丰富、更富于变化的色彩效果。

图4 《敌后武工队》(1991) 封面

第三,《敌后武工队》封面上的群像式形象还体现了抗日战争作为中国全民动员的民族战争的主题内涵。抗日战争是一场反对外国侵略的战争,抗日战争激发了中国人民族意识的成长,被认为是中国现代民族国家形成的重要催化剂。有组织地持续抵抗,有利于坚定民众抗日信心,动员民众参加抗战。因而,当年中共在冀中等敌后地区以武工队等形式坚持抗战,不仅有利于自身的生存发展,也支撑了沦陷区的民心和民族意识的增长。图6—7(花山文艺出版社1994年版,陈延封面设计)的小说封面、封底图像描绘了不同性别、年龄的群体人物形象,体现了《敌后武工队》封面人物形象在1990年代的新特点。在1950—1980年代的小说封面人物形象中,基本都是单纯的男性青壮年形象,在图6中,除了男性形象,同时出现了女性形象。在图7中的人物形象中,有女性形象,同时还有老人和儿童形象。这些覆盖了各个人群的青壮男性、妇女、老人、儿童形象,从视觉上更加全面而深刻地体现了抗日战争是中国全民参战的人民战争的丰富历史内涵。图5(解放军文艺社1965年版,路坦封面设计)、图6、图7和图8的封面人物具有很强的雕塑感,人物形象粗粝、坚实而厚重,有石像般的体积感和力量感,表达了抗战中的中华民族有如铜墙铁壁、不可战胜的强大力量。

图5 《敌后武工队》(1964)

图6 《敌后武工队》(1994)封底

图7 《敌后武工队》(1994)封面

图8 《敌后武工队》(1998)

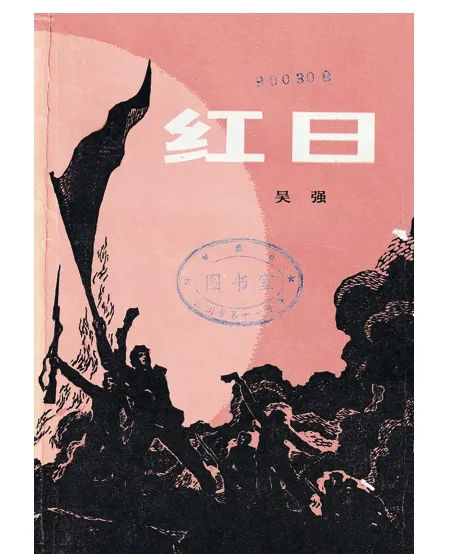

3.1.2《红日》封面图像谱系:“红日”的多元意象

吴强的长篇小说《红日》(1957)描写了1947年在华东野战军和国民党军队之间展开的,在解放战争中具有重要意义的涟水、莱芜和孟良崮三次战役,展示了人民解放军由最初失利到取得最终胜利的过程。小说以战争史实与艺术虚构相结合的方式,以广阔的场景和宏观视野再现了战争的整体面貌,是新中国战争小说的一个重要成果,对新中国战争文学具有重要影响。

《红日》约37.8万字,由中国青年出版社首版于1957年。到1965年,小说已印刷20余次。[6]“文革”中《红日》曾被定为“毒草”禁止销售发行。1978年后,《红日》被多次重印,在此基础上形成了多个版本的封面系列。

在《红日》1950—1990年代数十个不同书籍封面形成的图像谱系中,可以看到以不同方式反复出现的太阳意象。从与书籍内容的关系看,太阳的图像是对书名的具象化表现;从封面的画面空间看,有的太阳所占空间较小,有的占据空间较大,有的甚至是横贯封底、封面的连贯式整体画面,视觉效果凸显;从太阳的表现手法看,在不同的封面中采用了国画、版画、抽象等多样的艺术语言及表现方式;从太阳与画面其他元素的组合看,有太阳与云、太阳与山等单纯简洁的二元组合,也有太阳与人物、旗帜、硝烟、山峦等的多元素组合。在多个封面中,以不同面貌呈现的太阳是其中具有贯穿性,并统帅全局的核心图像元素。

图9—10(中国青年出版社1980年版,刘旦宅封面设计)的图像再现了孟良崮战役结束时的场景。胜利的红旗插上了孟良崮最高峰,战士们欢呼雀跃,画面背景是一轮巨大的红日。书中描绘的孟良崮等三次战役对于解放战争具有重要意义。在战役中,国民党45万军队对阵华东野战军27万人。华野在经过失利、撤退之后,转而进攻,先取得莱芜之胜,之后在孟良崮歼灭国民党王牌之师整编74师。图9—10构成了一个连接封面和封底的跨页画面,场景开阔宏伟,与小说所描绘的宏大战争场面相对应。封底下部是连绵起伏的群山,封面左侧两名战士与一面旗帜形成的金字塔造型构成画面的焦点,飘扬的旗帜成为画面中的制高点。封面和封底上黑色的图像与大面积的红色背景相映衬,色彩浓烈而凝重。居于整体画面中心,贯穿封面、封底的一轮巨大的太阳成为这一连贯构图中占据空间最大、最有冲击力的视觉语言。红色的太阳作为象征性的“红色语言”,把红光铺满画面,不仅宣示了此次孟良崮战役的胜利,也预示着解放战争即将到来的光明前景。

图9 《红日》(1980)封底

图10 《红日》(1980)封面

图11 《红日》(1961)

图12 《红日》(1979)

图13 《红日》(1980)

图14 《红日》(1992)

图15 《红日》(1994)

图16 《红日》(1995)

图11的封面(中国青年出版社1961年版,刘旦宅封面设计)以另一种方式表现了一幅旭日东升的画面。这是一幅设色水墨画,充分发挥了国画善于描绘山石、树木的特点。画面中是云气缭绕的群山,画面左侧是赫然而立、高高凸起的山崖。虽然画面没有正面表现战场,但画中的地貌和植物特征体现了战役发生地孟良崮的特点。位于山东临沂的孟良崮山地其地貌属剥蚀低山丘陵,由于流水侵蚀,山顶多成浑圆状、馒头状和桌状。画面左侧平坦的山崖顶端便体现了孟良崮的这种地形地貌特点。孟良崮山区植被以木本植物为主,主要有马尾松、侧柏等。在画面左侧和封面下部山崖间蜷曲生长的松柏,便体现了孟良崮地区的植被特点。相比其他一些描绘太阳的封面,这幅封面画中的物象表现更为丰富细腻,富于层次感。与《红日》的很多封面不同,在图11的画面中,人们看不到和战场相关的战士、武器、战火和硝烟,山峦、树木、云气构成的空间平静而开阔,群山后初升的太阳刚刚露头,鲜红欲滴。虽然相比画面中的其他表现对象,太阳的形象显得较小,但它光彩夺目,给世界带来满天霞光,给群山晕染上一层红色,让整个画面浸润在阳光的辐射之中。同时,相比画面中静态的山峦和树木,正在蓬勃升起的红日富于动感,成为画面中吸引目光的视觉焦点。整个画面的主旨富于想象和启示性,它不仅宣告了战斗的胜利结束,它还从战场转身面向未来,它的前面是一个随着战争结束即将到来的新中国。这一在阳光辉映下的封面充满了面向未来的憧憬与自信。

3.2 农村题材小说封面图像谱系

农村题材与战争题材都是新中国文学创作的主流题材,在1950—60年代,农村题材的创作,无论是作家人数、还是作品的数量、在小说创作中都居于首位[7],是红色文学中成绩最为卓著的领域之一。以《暴风骤雨》《三里湾》《山乡巨变》《创业史》等为代表的作品,表现了中国农村发生的巨大社会生活变迁,土地改革、农业合作化、人民公社等农村社会革命及社会主义改造运动是作品的表现重心,并形成了相关的封面图像谱系。

3.2.1《暴风骤雨》封面图像谱系:“打地桩”与风格之变

长篇小说《暴风骤雨》(周立波,1948)是中国土改小说的代表作,描写了东北某解放区的土地改革,农民在共产党领导下推翻了地主土地所有制,塑造了在时代风云中涌现出来的,具有阶级意识和斗争精神的新农民形象。《暴风骤雨》首版于1948年,1951年获得斯大林文学奖三等奖。小说曾被改编为电影和连环画。《暴风骤雨》与《三里湾》《太阳照在桑干河上》《创业史》《山乡巨变》等作品构成了农村题材小说封面图像中的“土地谱系”,以乡村田间为自然背景,以农村的所有制革命为中心事件,以乡村革命中的新农民为主要人物形象是“土地谱系”的基本特点。

在1949年建国初期的《暴风骤雨》封面中,曾使用了相关丛书的统一封面,即所有收入丛书的作品使用相同的封面设计与封面图像,只以不同颜色区分丛书中的不同作品。《暴风骤雨》曾被收入“中国人民文艺丛书”,该丛书主要选编了解放区的一些代表性文艺作品。该丛书在1949年、1951年分别使用过两个统一封面。1949年的封面是表现工农兵生活的集合图像。如图17所示,封面上有7列横向排列的组合图像,描绘了赶牛、推车、纺线、打铁、打仗等工农兵人物的各种活动,图像为剪影式,具有汉画像石粗犷朴拙的风格。如图18所示1951年该套丛书使用了一个新的统一封面,图像主体由两个人物和一个巨型麦穗构成。麦穗居于图像中央,两个人物位于麦穗两旁,左边人物是农民,头戴毛巾,手拄锄头。右边人物是工人,身穿工装,肩抗镐头。这两个封面图像虽然都是着眼于丛书的整体内容与风格,但其中的农民形象与工农兵活动与《暴风骤雨》的内容仍然形成了广义上的呼应。

图17 《暴风骤雨》(1949)

图18 《暴风骤雨》(1951)

在1950—1990年代的《暴风骤雨》封面中,有几张表现农民在新分的土地上打地桩的画面,这是十分意味深长的图像。纵观中国历史,土地问题一直是引发革命和社会动荡的主要问题,因而也是中共革命战略中的基本问题。土地改革是中国民主革命的基本任务,抗日战争时期,中共实行了削弱封建土地制的减租减息政策。抗战胜利后,为了推进土地改革和快速扩充兵源,中共于1946年5月发布了《关于土地问题的指示》,将土地政策改为消灭封建,实行“耕者有其田”。以自然村为单位,没收地主土地,按人口平均分配。1949年前,占全国面积约三分之一的东北、华北解放区已基本完成了土地改革。打地桩的画面是土地改革中均分田地、土地到家的象征。

在图19的《暴风骤雨》封面上(人民文学出版社1957年版,陈尊三图),画面近景中有四人,一人站立俯视,三人呈蹲状,其中一人在打地桩,远景处还有人和飘扬的旗帜,画面以打桩的典型动作表现了农民获得土地的喜悦。图20的封面(中国电影出版社1960版)基本是图19的1957年封面图像的复制,只是图像由封面的上部移到了下半部。而图21 的封面(人民文学出版社1977年版,陈尊三图)可以看作是1957年封面的一个演化版,画面上的四人减为三人,原来的立体化形象变为单纯的线条勾勒,图像更为简洁。更为显著的变化是人物的姿态,之前的人物呈俯视和蹲状,人物视点较低。图21 的封面上有两人呈直立姿态,而直立的形象更能体现经过土改的翻身农民成为土地主人和国家主人的政治内涵。画面取消了原来远景中的人物,但保留并放大了旗帜,高高飘扬的旗帜成为封面上的视觉制高点,旗帜的红色成为单色封面上夺人眼目的聚焦点。对比图19和图21,图19中原本在远处只是隐约可见的旗帜,在图21中成为画面的视觉焦点,大大凸显了图像的政治性喻涵。

图19 《暴风骤雨》(1957)

图20 《暴风骤雨》(1960)

图21 《暴风骤雨》(1977)

1980年代之前的《暴风骤雨》封面普遍采用了写实的人物与场景表现,其典型代表如前述的“打地桩系列”。这种情况到1980年代之后出现了变化。在图24的封面(外语教学与研究出版社1985年版,史济鸿封面设计)上没有出现人物,而是采用了象征手法,使用了大面积的风雨意象,这一意象既是书名“暴风骤雨”的形象化表达,也是土地改革的革命风暴的政治隐喻。而图25的封面图像(北京燕山出版社1996年版,杨大昕封面设计)采用了色彩亮丽、卡通式的儿童画风格,图像的氛围与书籍的内涵已较为疏离,表现出1980年代之后中国艺术表现中的形式化趋向。

图22 《暴风骤雨》(1949)

图23 《暴风骤雨》(1984)

图24 《暴风骤雨》(1985)

图25 《暴风骤雨》(1996)

图26 《山乡巨变》(1958)

3.2.2《山乡巨变》封面图像谱系:集体劳动与新农民

《山乡巨变》是反映1950年代合作化运动时期中国农村社会风貌的长篇小说,作品描写了湖南省清溪乡的农业生产合作运动从初级社到高级社的发展历程,表现了中国农村在土地改革之后的第二次“暴风骤雨”——合作化运动,被认为是1949年后中国文学中表现农民与土地问题具有“史传”意义的作品之一。[8]在《山乡巨变》的封面图像上,可以看到建国后中国农村的两个重要主题:集体劳动主题和新型农民主题。

图27 《山乡巨变》(1963)封底

图28 《山乡巨变》(1963)封面

图29 《山乡巨变》(1979)

1)集体劳动主题。从古代到现代,以家庭为单位的个体小农经济一直是中国农耕经济的主要形态。在悠久的中国农耕文化传统中,有过许多关于农事的绘画和诗文表现小农经济的耕织生产和传统的农业文明理想。新中国建立后开展的农业合作化运动以集体化的生产方式改变了中国农村数千年的家庭个体生产方式。在《山乡巨变》的封面上,农民集体出工的画面便表现了这个历史性改变的景象。无论对于农业生产方式的历史,还是农事视觉表现的艺术史来说,这都是一种未曾有过的崭新图像,它为一场前所未有的体制革命留下了图像的历史记录。

建国初土地改革基本完成后,为了避免农村新的两级分化,顺应农业机械化以及国家整体发展对农业的需求,中共以互助组、初级农业合作社、高级农业合作社的形式分阶段进行了由个体所有制小农经济到社会主义集体经济的改造。到1956年底,入社的农户达到了96.2%,实现了全面合作化。[9]《山乡巨变》正是对这一历史过程的一个反映。十一届三中全会后,农村实行了家庭联产承包责任制。这种生产方式中,作为农村主要生产资料的土地所有权仍然属于集体,但具体的生产劳动组织回到了个体经营状态。因而,《山乡巨变》及其封面图像表现的集体生产场景就成为记录那个独特历史阶段的宝贵史料。图26(作家出版社1958年版)的封面以绿色为基调,画面中覆盖山顶的植物和满山的绿色,以及社员们在水中的清晰倒影,鲜明地描绘出江南水乡的景色。在绿山白水之间,赶着牛、扛着农具的社员们一字排开,行进在田埂上。这一画面正是反映了合作社社员们集体劳动的情景。社员的形象以及作为合作社生产资料的牲畜和农具都用了画面中最重的颜色黑色来表现,凸显了他们在画面中的份量与重要性,给他们置身其间、亘古常在的山川土地打上了鲜明的时代烙印。

2)新型农民主题。生产方式的革命性改变给一代农民带来了从个体农民到合作社社员和人民公社社员的身份革命,让一代新型农民登上了历史舞台。在图27《山乡巨变》(作家出版社1964版,吴静波装帧、插图)的封底上,描绘了一群正在集体出工(收工)路上的农民。他们中除了青壮男性,还有传统上不参加农业劳动的妇女。这些女社员不仅是农村经济的重要建设者,同时也是妇女解放、男女平等这一社会革命进程在乡村的积极参与者。据统计,1952年,全国参加农业生产的妇女约占农村妇女劳动力的60%左右,有的地区达到80%~90%。到 1956年,约有1.2亿农村妇女,参加了农业生产合作社。[10]“铁姑娘”“半边天”是人们对这些新女性的赞誉。画面中的老人和儿童形象主要不是作为生产者,而是作为合作社大家庭的成员被表现。他们的形象表明,合作社改变的不仅是劳动生产方式,还有人与人之间的社会关系,合作社的生产资料集体所有制是这种新型大家庭关系的制度基础。值得注意的是画面左边一个在行走中读报的农民,以及右边一个手里拿书的女青年,他们手中的书报映射出建国后农村中的另一个革命——扫盲识字的“文化革命”。据资料表明,1949年冬季土改地区有1 000余万农民参加了冬学,1950年参加冬学的农民达到2 500万人,到1951年秋季转入农民业余初等学校的达到1 100万余人。[11]这两个形象手中的小小道具以点睛之笔画出了在新的政治文化体制中一代新型农民的形象。

站在今天的中国回看,这些红色文学书籍封面是一种以大规模、整体化以及不断重现的方式呈现的集体记忆,它以文化造型的方式记录和形塑历史,参与建构社会群体的集体认同,担当了时代所赋予的责任,以它自身特有的形式表达了一个时代的自我形象。红色文学书籍封面的研究对于一直处于边缘状态的书籍图像、书籍设计在视觉艺术系统中获得应有的地位,全面总结新中国以来的视觉艺术经验,对于将红色书籍图像形成的时代图像“新文本”汇入源远流长的中华书籍文化传统,都具有十分重要的意义。

注释:

① 拟人像是图像志的重要研究对象,以拟人化手法描绘抽象事物或概念的人像图,表现“爱”“正义”“罪恶”等概念。拟人像在西方14世纪以前的象征传统中占据优势,配有文字与铭题的拟人像在文艺复兴之后被确立。