视知觉理论与民国视觉文化建构的关系

——由鲁迅“幻灯片事件”谈起

2021-03-14陈翼翔汕头大学长江艺术与设计学院

陈翼翔 汕头大学长江艺术与设计学院

1 视知觉与鲁迅“幻灯片事件”

(一)同型效应与鲁迅的视知觉

在阿恩海姆视知觉理论的发展中,格式塔心理学必然是其产生的直接基础。格式塔心理学家用“场论”和“同型论”来研究现象整体性,以此达到对事物本质的认识。在阿恩海姆看来,“格式塔”是一个由不同力组成的场,在这场中,力与力之间相互作用,最终会达到一种竞争之后的秩序。

在知觉经验中,也会形成不同的“场”,如“心理场”、“行为场”等等。考夫卡把物理场之外的统称作“心理场”。简单来说,在“幻灯片事件”中鲁迅知觉为现实的观念为心理场,比如围观民众“显出麻木的神情”“赏鉴盛举”,此类鲁迅对幻灯片中的知觉从格式塔心理学层面,都为心理场。而被知觉的现实,即为物理场。实质上这里的“现实”至少有两个维度,一方面是幻灯片上的处刑现场,另一方面还包含周边日本同学的拍手叫好的现实氛围。

如果通过这样的“场论”划分方式对“幻灯片事件”进行理解之后,同型论实质也就是题中之义了。格式塔心理学认为“心理场”与“物理场”之间的关系存在着“同型”。这种同型不是外界刺激和直觉元素之间的一一对应,也不是视网膜与皮质神经元之间的一一对应。韦特海默提出的是“刺激的不连续位移而产生的视见运动,可能由于脑内两个兴奋位置之间的短径巡回所致。”这样一来,物理现象和生理现象都具有同样格式塔的性质,因而物理现象与心理现象、生理现象与心理现象都是同型的,它们都有相对等的关系。

由此“幻灯片事件”中,鲁迅所面对的物心关系以及心身关系,也包含在“同型论”中,同型效应在这其中也有所反映。一方面来讲,即便鲁迅之前可能从未见到这样的处决现场(在民国社会中,大抵不会看到来自这种视角的图像),但因为同型效应的缘故,自身的经验及记忆让鲁迅对这样的视觉画面做出判断,从而视觉经验能与大脑的反应产生联系。从另一方面的“现实”而言,周边同学拍手叫好的场景也同样是鲁迅前所未见的,但同样依照这样的同型效应,在“物理场”形成力的相互作用,最终导致鲁迅“心理场”中对民众“麻木”的知觉愈加明显。

在这个问题上,周蕾提出过从“技术化观视”出发,鲁迅察觉的“现实”实质还要囊括对“幻灯片”这一小客体的讨论,她将“幻灯片事件”解释为第三世界知识分子在直面视觉媒体的暴力后,退缩至直线性的文字书写。这样的说法忽略了作为叙述者鲁迅的介入姿态和他笔下不断分裂的自我主体之间的辩证关系,但在视觉媒体的论证上,也有相应的参考价值,与笔者要剖析的“视觉动力”息息相关。

(二)幻灯片事件本身的“视觉动力”

在《艺术与视知觉》中,阿恩海姆给“视觉动力”做出描述:“这种有方向性的张力,就是我们所谈论的视觉动力。张力是形状、颜色、位移所具有的内在属性,而不是观者依赖记忆进行想象而加强到知觉中去的。产生视觉动力的条件,必须到视觉对象本身中去寻找。”实质上,这就意味着视觉动力性是视觉对象的特性,也是视知觉的特性。

但回到对鲁迅幻灯片本身讨论时,这一仅仅存在于“文学作品”的幻灯片,在后世并未在仙台医专课间放映的材料中被找到。能让我们深入分析视觉动力的,也只能够依赖《呐喊·自序》和《藤野先生》中的描述,或者类似的(图1)照片。物证学方向的挖掘,不作为本文试图进行研究的方向。

图1 日本照相师三船秋香1912年出版的写真集《满山辽水》中的“露の斩首”

之所以这种图像的视觉动力能够被感受到,阿恩海姆把原因归结于视觉动力就是沟通心理与外在的中介。格式塔心理学认为人的大脑视皮层是一个电力化学立场,这些力就是发生在大脑皮质中的生理现象,这便是“物理—心理场”的概念。

如果我们从“物理—心理场”延伸到幻灯片的亲历者身上,仅从鲁迅日本同学角度出发,就有两层,一方面是幻灯片里日本战胜俄国的状况,蕴含着某种“亚洲觉醒”的意味,另一方面是幻灯片被斩首的人与鲁迅观看幻灯片构成着另一种视觉对象。在感知到着两种交加的“视觉动力”,“拍手叫好”显然是他们受到刺激后的生理反应。

从鲁迅深陷的观看关系而言,便相对复杂许多了。他(叙述者)把他自己(亲历者)作为一个图像观看者放进事件中来。从事件中所反映的视觉动力来说,幻灯片上围着看处刑现场的中国群众是第一层观看的关系,麻木的神情是直击鲁迅的第一个“视觉动力”,同坐在一间课室观看幻灯片的日本同学是第二层观看的关系,拍手叫好是刺激鲁迅大脑皮质的第二个“视觉动力”。

归结到底,无论是鲁迅看处刑或是鲁迅看日本同学,再到日本同学看处刑。鲁迅所“看的”和“发现的”不仅是这个行刑活动的暴力或旁观者的暴力,而是图像媒介本身构建的多重“看”与“被看”关系的暴力,这便是周蕾在《视觉性、现代性与原始激情》所提及新兴视觉媒体对于鲁迅的“处决”。所以,幻灯片作为媒介本身,就是作为亲历者鲁迅所感知的第三个“视觉动力”。

(三)具有选择性的“意象”

在可依据的资料中,我们所知的“幻灯片事件”实质上都是来源于鲁迅两篇文章中的描述,甚至可以说这仅仅作为鲁迅描述者角度所构建的一种心理意象,这种心理意象是视知觉与可见物相互作用形成的,但同时也具有选择性。

在视知觉理论中,思维的媒介有且仅有可能是意象。而这种用作思维的意象绝对不是对可见物忠实、完整的复制,而是由知觉选择形成的。在1922年《呐喊·自序》中鲁迅首次提及这一事件,再到在1926年《藤野先生》中提及时,两次叙述的画面结构显然发生了重大的变化——处决的方式从“砍头”到“枪毙”。随之而来,围观者和处刑者,处刑者和犯人的距离就不再一样了。

视知觉理论又提及,意象可以单独从记忆机制中抽取出来,独立于一起储存于记忆中的前后联系,加以独立展示,例如,谈到处决现场时,人们脑子里出现的是整个场景的一小部分——如“举起刀的刽子手”这个突出的画面,而省去了人物的整体服饰等因素,“举起刀的刽子手”这个意象就是对处决现场的本质概括,显然不同于真正的场景,这也是为什么意象能够成为知觉与思维的中介。

作为意象的“幻灯片事件”完全可以偏离甚至背离鲁迅“现实”层面上的可见物。而且即使“现实”层而的“幻灯片事件”根本就不存在,作为意象的“幻灯片事件”照样可以制造出来。换句话讲,“幻灯片事件”在某种程度上,就是作为叙述者鲁迅为自己走出“柏拉图洞穴”而后构建的一个具有选择性的意象,用这个亲历者鲁迅自身构成的意象,试图解释返回“洞穴”的缘由。

2 返回“柏拉图洞穴”的鲁迅

阿恩海姆在《视觉思维》中提及,从视知觉探索显现的世界并不是直接产生的,它的某些方面顷刻间就被构造出来,而另一方面则需要慢慢显示,但无论是顷刻构造出来的,还是慢慢显示的那部分,都要经过不断地证实,重新估计、修改、纠正等等。所以鲁迅对于“幻灯片事件”这一意象的前后描述不一致,在这一维度上,也是某种重新订正和补充的行为。假设真由鲁迅所说——“幻灯片事件”是他大力倡导新文化运动主要原因的话,那么回到民国文艺舞台上的鲁迅无疑是返回“洞穴”的劝说者。

(一)不拒绝视觉性——装帧设计

清末之前,中国过去的书籍装帧设计是“空白”的。直到1897年,上海商务印书馆成立标志着书籍出版技术开创了新的局面,虽然没有改掉线装的形式,但是在封面上使用了铅字印刷(图2)和书法题名,并且出现装饰性的花边和边框线。即便如此,书籍装帧的发展依旧大大受限。

图2 1915年的书籍

一直致力于艺术研究的鲁迅在1909年回国后,负责了自己许多出版物的封面设计和版面编排。例如在《萌芽月刊》、《艺术论》(图3、图4)中对美术字进行设计以及抽象图形的大胆尝试。这实质上也离不开“走出柏拉图洞穴”之后,在各种艺术流派的“视觉动力”强力介入之下,鲁迅对图文结合的视觉性有了更高一层的认知。

图3 鲁迅设计的封面

图4 鲁迅设计的美术字

无论是鲁迅推崇的珂勒惠支、比亚兹莱,还是梵高,即便他们的风格大相庭径,但这种画面形象呈现在眼前,其实已经是鲁迅视知觉“组织”后的结果,呈现的瞬间直觉层面早已有了思维整理的痕迹。阿恩海姆提出,意象产生之初是遵从知觉这种“结构在先”的原则,即在观看中直接对事物进行结构上的整体把握。所以冲击鲁迅的视觉意象,正是在艺术画面的整体结构把握中才形成的。

鲁迅不仅自己致力于设计艺术,也基于自己刊物调性去寻找相符的设计师进行创作。艺术家钱君陶就说过:“在鲁迅的影响和指导下,当时从事封面设计的人就有陶元庆、孙福熙、司徒乔、陈之佛和我,稍后又有池宁、沈振璜、郑谷川等人。”这恐怕就是返回“洞穴”后的鲁迅,深知对视觉性不应继续逃避,从而对于“洞穴”中人进行的一种“劝说”吧。

(二)不逃避镜像性——影像文化

鉴于对视觉的信任,鲁迅提出应该充分信任图像,鼓励人们要用自己的眼睛去看。他甚至还提出:“用活动电影来教学生,一定比教员的讲义好,将来恐怕要变成这样的。”不知道这样的呼吁是否跟他早年所经历的“幻灯片事件”有关,但就我们当代视角而言,这样的提倡是具有预见性的。

娄国忠在《鲁迅与电影》中对鲁迅看电影的次数进行了统计,指出鲁迅在1927年到1936年间,也就是鲁迅定居上海之后的时间,共观看电影142 场。特别是鲁迅逝世前的最后三年,竟高达95场。而这一习惯明显不是在日本留学前养成的,这跟“幻灯片事件”时期在仙台医专的视觉经历不无关系。据鲁迅同学铃木回忆,仙台医专的同学经常会去附近的森徳座看“剧”,而鲁迅则是其中的“常客”。

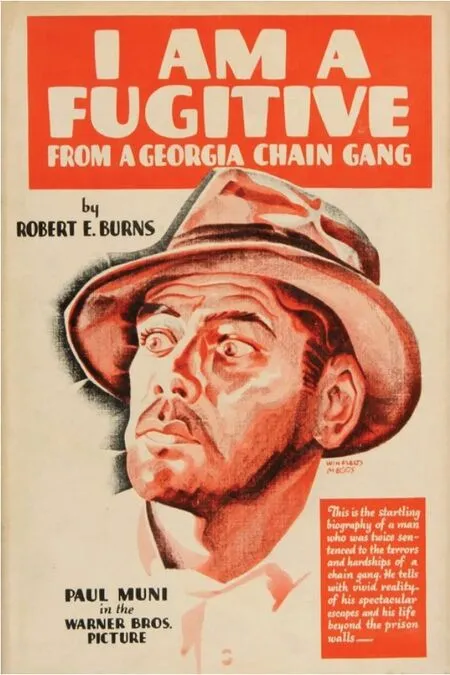

在日本那样一个图像表征不断增强的社会氛围,鲁迅从电影里强烈地感受到图像语言带来的视觉震撼,开始反省语言为主的文化传统,并且投射在传统礼教上。鲁迅晚年时,美国电影《亡命者》在上海上映(图5),影片讲述主角詹姆斯艾伦在监狱中被“奴隶总管”鞭打,到最后奋起反抗,逃离监狱的故事。对于这部电影,鲁迅虽然留下的文字很少,但他显然注意到了电影与观看者的这样一种镜像性,将自己内化成奴隶一样的“主角”,发现了一种“鞭打”和“被鞭打”的关系。在观看过这部电影之后,“苦工”“奴隶”“皮鞭”这样的物像便经常出现在他的文字中。

图5 《亡命者》电影海报

鲁迅很少对电影内容进行评价,更不会进行电影评论,但电影中蕴含的镜像性却融入了他的意识。当他开始写作时,这些“知识”变成了素材,重新为他的主题服务。电影作为媒介的“真实感”与“刺激感”在观影初期已经深刻影响鲁迅。“幻灯片事件”中暴力影像中所建构的“中国人身份”,连同电影媒介所带来的视觉震惊,在未来的观影中再次出现,并且这种在镜像中寻求内化的方式,潜移默化地进入了他的创作中。

鲁迅对视知觉的信任直接影响到他的文学创作,在语言文字为载体的作品中不断显露其视觉思维。这种陌生化的手法使鲁迅作品更富于现代气质,不仅建构了立体化的叙事空间,具有连续画面的电影叙事感也让他的文字更贴近真实。

(三)不投入技术性——文字创作

面对印刷技术革新后的图像印刷,或是媒体技术逐渐成熟的影像传媒,鲁迅并不拒绝和回避,但也不投身其中。就个人创作而言,鲁迅反倒是溯洄语言文化为主的“旧”文艺为阵地。周蕾提及“幻灯片事件”说过:“有意思的是,鲁迅随后对威胁的反应不是明显地拒绝视觉,而是通过视觉性的困境回到了文学……我们可以认为,鲁迅通过写作来疗救的是中国人的头脑,而非身体,这也可以说是一种退却。”

这一被卷入技术化观视的例子,也是伴随影像产生而受人瞩目的。很显然,在所有的传统“表现”理论中,都没有将表现性视为视觉对象本身所固有的,人们只是根据以往的经验和情绪来对当前的视觉对象做出判断。但在视知觉理论中,这些以联想论为基础的“表现”理论并无法解决艺术表现中的老问题,即艺术的形式与所表达的内容相统一,往往艺术的呈现与其所暗示的内容无法得到实质性的接连。

面对这一问题,鲁迅在周蕾笔下是“退却”和“逃避”视觉性的第三世界知识分子。但在笔者看来,即便鲁迅回归最本初、不需要“技术性”的写作,但面对不断强化的视觉表征,鲁迅清楚难以保持“静观”这一审视方式,因为“凝视”成为了理解世界的知觉行为。所以鲁迅的文学创作,不同于明清流行的章回体小说。他感知到特殊的“看”的行为与文化生产机制直接相关,整个世界都在有意味的“看”中产生意义,也在“看”的过程中分配权力。在“幻灯片事件”中对于“看”的权力关系构建,成为了鲁迅理解叙事中观看者和被看对象的关系基础,建构了启蒙文学的基本情节模式,也提供了视知觉的反思机制。

正如鲁迅在大部分作品中构筑的故事场景——《药》中华老栓看夏瑜行刑的围观场景;《阿Q 正传》中阿Q 被杀头成为路人眼中的景观;《故乡》中的“我”与闰土再见面的场面;《狂人日记》中狂人感受到被窥视和监禁的压抑……这其中有启蒙者对被启蒙者的审视,也有看客对受难者的旁观,还有被启蒙者对启蒙者的反观。在这些产生“视觉动力”的画面,始终让人感受到各种目光交织。各种各样“看”的情态展示了各种压迫性的“看”,在目光投射中,隐含着各种压抑,透露着权力的暴力和直接。

在鲁迅的叙事中,故事人物的“看”既受限于外在条件,也受限于心理经验。看到什么,怎么看,人的视网皮层最终存在先验性。陈旧思想和传统观念束缚了人们的精神自由,使中国人丧失了主观能动性。因此在目光关系网中,鲁迅作为走出过“柏拉图洞穴”又返回的启蒙者,他的知觉似乎成为推开沉重和黑暗的希望。但柏拉图《理想国》中,返回柏拉图洞穴的人落得劝说无果的下场。鲁迅留学而归的民国社会,鲁迅笔下的“铁屋子”所面临的视觉文化构建又是如何?

3 民国社会的“开眼看世界”

将鲁迅这样一个主体,结合他所处的民国社会背景,我们不难发现,整个民国社会所面对的,不外乎是一个放大版的“幻灯片事件”。如同鲁迅一般不拒绝视觉性,不逃避镜像性,但又不投入技术性的视觉产物有很多,诸如美术字、月份牌、到《点石斋画报》,鸳鸯蝴蝶派的文艺作品等等,都离不开“开眼”后的受到“幻灯片”的冲击。

(一)视觉冲击后的文本抽象过程

真正的“开眼看世界”后,晚清到民国初期的社会经历了一定的视觉冲击,视觉文化的发展和技术性因素密切相关——正如石印技术促使《点石斋画报》的出现,电影技术推动鸳鸯蝴蝶派文学走上荧屏。经过视知觉的觉醒后,原先作为传统的物象成为了抽象的文本。正如罗岗在《视觉文化读本》中所说:“原来文学作品是一种文本,后来范围扩大,报刊杂志也是文本。现在图像是文本,电影是文本,甚至整座城市也可以当作文本进行研究。”

以往通过分离文本和背景的简单一元化逐渐不再适用,抽象后的文本存在于视知觉之中,是对事物本质整体的、有机的把握,用视觉思维理论的说法就是“在于揭示事物的表象和行为下面隐藏着的力”。

例如《点石斋画报》出现的飞行器(图6),热气球(图7)之类的视觉形象,并不可能离开抽象过程。阿恩海姆曾借用康德的话指出“没有抽象的视觉之谓盲,没有视觉的抽象之谓空。”可见,意象的生成总是伴随着抽象。《点石斋画报》的飞行器也是如此,这个器物来源虽无证可考。但唯一能确信的是,它必定是伴随画者的视知觉而出现,从西方报纸或是杂志的描述的意象中抽象出来的,并不是无源之水般的凭空出现。

图6 《点石斋画报》中的飞行器

图7 《点石斋画报》中的热气球

无论是对视觉整体的结构感知也好,或是在意象基础上的补足与重构过程也好,每一个环节都与抽象密不可分。因此,可以说意象沟通视觉和理性这一功能都是由抽象活动完成的。阿恩海姆曾指出,抽象乃是感知与思维之间的不可缺少的链条,也是它们之间共有的最本质的特征。因此,要弄清楚民国社会的视觉文化,必须利用知觉力对“抽象”过程作更加具体的考察,并且探究民国新兴意象中的视觉动力。

(二)影像技术下“同构”的视觉动力

从视知觉角度上看,民国许多新兴意象离不开影像技术的知觉刺激。影像技术为在文学创作上不得志的“鸳鸯蝴蝶派”文人提供了机会,大部分人涌入了电影行业。随着半殖民化而逐渐增多的“小市民”阶级,也为“鸳鸯蝴蝶派”电影的盛行提供了社会基础。不同于同期流行的左翼电影,“鸳鸯蝴蝶派”电影注重新闻性、秘闻性和趣味性,情节曲折、富有张力,为“小市民”的茶余饭后造成了视觉冲击。

如果对影像本身的视觉动力发生机制进行探究的话,我们不难得出,观看影像的过程并非是对刺激物的复制,不是神经系统上视网膜意象与皮质神经之间的对应关系。这种知觉力的平衡过程,实际上是刺激物的形式结构与知觉经验形式结构之间的同构过程。

既然我们的物理意义上的真动与知觉意义上的似动可以被感知为同一,就可以说观看电影中物体的真动以及幻灯片中静止物体的似动过程中,大脑视皮质过程是类似的。那么就可以得出结论:凡是大脑皮质过程类似,即便力的性质不同,但力的结构必然相同,这就是格式塔心理学的“同构说”。

如李欧梵所提及的,起初的“鸳鸯蝴蝶派”(图8)只不过是以电影为一种视觉手段,通过它讲一个故事,这本质上并不是视觉艺术。但是在不知不觉中,逐渐也出现了视觉性,例如在鸳鸯蝴蝶派文学中,出现了看到对面房子不同的人,进行着不同行为的情节。这样的写法和中国传统小说截然不同,“镜头感”在这其中被大大强调,是一种视觉动力的体现。这样视觉的觉醒,离不开影像文化下影像刺激和知觉经验之间的“同构”过程——我们可以发现视觉动力的发生就是视觉动力平衡的过程。

图8 鸳鸯蝴蝶派电影《空谷兰》

这就意味着“鸳鸯蝴蝶派”的视觉动力是沟通内在心理与外在物质的中介,因此无论是精神现象、物理现象、有生命或者无生命的形式都可以利用这种力得以表现。这种动力可以超越任何具体的主题,因此可以作为引发艺术共鸣的手段,当人看到荧幕前即将被处决的罪犯时,不可能只停留在形象所传达出来的信息,这种动力会引发人神经系统中的共鸣,也会在观者内心再现出摇摆、弯曲的紧张感。所以通过同构中传达出的视觉动力是视觉艺术表现的媒介。

因此从影像技术催生的文化而言,无论是鸳鸯蝴蝶派电影、左翼电影,甚至是现代文学,他们无疑是代表市民阶层对都市现代性的描述。但不能遗漏的一点是,在这些艺术形式下,视知觉下“同构”产生的视觉动力。

4 结语:永远的“幻灯片事件”

时至今日,虽然将“幻灯片事件”重新解释或者是想象成现在或未来的一种方式,并没有什么新意,但面对与时俱进的视觉文化视角,“技术化观视”有其独特价值,阿恩海姆的视知觉理论,对于当代的新兴意象和不断涌现的视觉动力,更具备方法论上的指导意义。张历君曾将鲁迅经历“幻灯片事件”前的医学解剖和之后的国民性批判两者做类比论证,这可能是更基于鲁迅文学作品上的讨论。而当鲁迅把自己内化成被处决的中国人时,作为新时代面对日新月异的科技革新的我们而言,又何尝不是在将自己内化成“鲁迅”呢?

总而言之,“幻灯片事件”代表的一种视觉权力构建,可能会以各种形式不断重复和出现。面对接踵而至的视觉文化问题,我们运用视知觉理论这一手术刀进行“解剖”,无疑是目前可以进行的方法之一。