图像叙事的湖北路径

2021-03-12叶晟

叶晟

《蓝》曾梵志400x700cm 2015 年

栏目主持人:

立足本土、关注当下。以艺术史为坐标,追踪与记载近期的展览,呈现鲜活的艺术、展现艺术家独立的思想与创造,同时使读者有强烈的在场感。

《无题》曾梵志250x350cm 2018 年

从20世纪50年代至今,新兴媒体的发展使图像的制作和获取变得方便快捷,人类生活进入“读图时代”,图像已成为当前文化传播信息的一种基本语言和表达方式。在“图像”的概念中,除了现成品的机械图像之外,还包括当代绘画创作中运用图像学的“图像”,而承載图像成为其信息传递与建构的渠道则为图像叙事。当代艺术的“问题意识”和绘画媒介上的限定,叙事相较与塞尚时代对于绘画更显得重要,叙事可以突破绘画形式主义与外在隔绝这一特性从而展开与现实的联系。法国叙事学家罗兰巴特曾说过,任何材料都适用于叙事,叙事的方式不胜枚举。

当代绘画中有关图像学的“图像”往往涉及图像的语法结构,其包括图像的符号化,观念和本体语言等,而图像的语法则基于图像的叙事方式上。在艺术家的绘画创作中,主题和选材在何种图像叙事方式上的运用体现了艺术家的观念和情感。由于当代绘画的综合性特征,图像在绘画创作中的运用成为绘画的个性化视觉语言,图像的叙事方式发生变异,而不同的图像叙事方式是绘画在当代艺术语境中可以通过视觉图像自身逻辑,不依靠文本解释而形成上下文关系来拓展创作方法的主要方式。

曾梵志、马六明和黄汉成,皆为活跃在当代艺坛的湖北籍60后艺术家。三人曾在大学时代同班,尔后各自走出了一片属于自己的艺术天地,成为中国乃至世界艺坛有影响的艺术家。在当代绘画教育体系中,同一个班级走出多位颇具影响的画家,实属少见。从图像叙事的角度出发,通过分析曾梵志、马六明和黄汉成这三位艺术家作品展中有关图像叙事的绘画创作,可以看出他们在探索当代绘画的创作实践中所呈现的创作方法和新的面貌,其在当代艺术语境中叙事方式的演进与变化也具有鲜明的湖北路径。

一 曾梵志绘画语言的转变

《拉奥孔》曾梵志400x400cm 2015年

曾梵志280x180cm 2010年

艺术家曾梵志作为中国当代绘画创作最具关注度的艺术家之一,他的绘画创作转向的面貌十分丰富,极具张力的绘画风格吸引了国内外学者、批评家和收藏家对他每一阶段作品转向背后的叙事逻辑产生好奇。此次个展从图像叙事的角度来呈现艺术家的绘画叙事转向,但这次展览并非一个总结性结果的呈现,而是进行一次对展览作品中有关绘画叙事的图像语法结构的分析和阐述。

由于艺术家当时处于当代艺术思潮最为活跃的武汉,美术学院的背景和教学观念开放的老师,外加上艺术家自身独特的敏感力,使得曾梵志当时很快从传统的教学风格中脱离而出,转向表现性的语言表达。在此次展览中第一个主题的系列作品是艺术家曾梵志早期创作的“肉联”系列,平淡的日常生活主题被艺术家以直接的表达方式在绘画中呈现出来,而绘画中的图像又以一种极具视觉刺激性的效果深入观众的内心,艺术家通过夸张变形的造型处理手法和浓烈的颜色赋予了“图像”人所具有的情绪,从而拉开主体与客体、作品与现实之间的距离,此系列作品的叙事结构是将现实中的“图像”通过绘画的本体语言转译成既熟悉又陌生的面貌。下一个主题的系列创作是艺术家创作于上世纪90年代中期,此时的曾梵志身处异地,心理上的不适使绘画创作朝向个人内心的转变,绘画语言也向图像符号偏移,在“面具”系列绘画中运用极高的绘画技巧赋予图像符号以疏离和身份丧失的情感面貌,几乎每一件“面具”绘画都具有西装革履的人物,并带有一张滑稽可笑但又十分冷漠的白色面具,以及人物造型相似的夸张、变形的处理,使人类具有一种同质化的效果,该“面具”的图像符号符合当时年代的小人物移居繁华都市的焦虑情感和脆弱的心理。该系列作品在运用图像符号的同时,经常通过摄影式摆拍的姿势和虚化背景(景深)的方式呈现出凝望观众的悲凉效果,绘画语言上的处理加强了作品与观众之间情感上的交流。

《人与商业2008 7 1(56)》黄汉成180x130cm 2008 年

展览的第三个主题呈现的是艺术家从1999年至今都持续探索的抽象或半抽象的绘画实验,从上一阶段到这一阶段,表现主义和抽象主义的绘画语言在曾梵志的创作历程中密不可分。在这一系列作品中,我们可以看出艺术家作品中的叙事结构从“面具”的图像符号又回归到了绘画的本体形式语言上的探索,但此时的绘画语言并不像“肉联”系列时单一直接的情绪化表达,而是开启了探索新的绘画语言的探索实验。艺术家极其注重绘画过程中的每一个元素,比如各种用笔的方法(走向,速度,节奏和形状)和不同色彩引起的感情和心理上的不同反应,这些来源于艺术家在中国美学传统和个人化的视觉语言展现上的造诣。乱笔系列是艺术家吸收中国传统文化(中国古典园林)的视觉表现形式结合西方抽象表现主义的材料语言形成的独具个人的绘画风格,这种个人语言区别于西方自动主义的创作方法,曾梵志在作画过程中运用极其克制的笔触,以凌乱的线条破坏原有的图像,同时又在建构新的绘画图像,在自然与意识之间相互碰撞,让作品呈现出既具象,又抽象的面貌。他的绘画表达在具象与抽象语言之间徘徊,利用绘画性的表现手法来消解现实图像的具象形象。这种消解形象的手法与贾科梅蒂和德库宁的涂抹不同,不是为了消解形象而破坏,而是在建构一种不同于达达主义和激浪派的观念,即一座嫁接图像和语言的桥梁。在绘画主题以及绘画本体语言之间的关系中,曾梵志不仅用独有的抽象绘画语言解构大师的经典作品,同时在《江山如此多娇》作品中,建构起“宏大叙事”的历史意义的主题。艺术家利用图像背后的文本进行创作,通过画面中的形象以及作品标题进行深层次的叙事建构,映射出作品背后所承载的意识形态。

《江南风景》黄汉成油画95x71cm 1993 年

二 从图像观念到材料语言

作为中国当代艺术史中行为艺术领域先驱的马六明在2000年停止了行为艺术的创作,专注于他一直同步进行创作的绘画。虽然艺术家的绘画创作从早期一直到至今经过了几个方向上的转变,但创作主题一直是围绕他行为艺术母题的延伸,可见为期十年的行为艺术作品《芬·马六明》已经对他产生了深刻的影响。正如艺术家马六明自己所述,有的画家画社会题材,有的画家画风景,他们都在找这样的东西,但我有我自己的,我觉得这就是我的特点,不用再找其他。马六明有着与曾梵志一样的学术背景,同时期在湖北美术学院油画系进行油画创作的学习,在毕业创作《484个充实的和一个虚空的》中彰显出马六明艺术创作中敢于追求不一样事物的艺术态度和特质,一种凭借直觉的追求异类的艺术才华。此次个展呈现了马六明的绘画生涯中两个主要阶段的绘画作品,从行为艺术中吸取的观念图像到绘画的材料语言上的转变可以看出艺术家马六明不安分的个人特质以及探索绘画语言的成熟和魅力。

《中国方式2009 7 8》黄汉成180x130cm 2009年

《报纸覆盖》黄《中国方式2009 7 8》黄汉成180x130cm 2009年漢成油画丝印158x126cm 1997年

马六明的行为艺术作品《芬·马六明》在早期阶段的视觉图像和行为背后所隐匿着关于身份与性别的模糊与暧昧及关于人的绝对美的表达,在一个全球化的背景下,艺术家受邀在不同的国家呈现此作品,不同的时间和地域环境使艺术家将作品的关注点从原本的性别关系上升到内在(身体)与外在(观众)的哲学思考,巧妙地赋予了其国际性特质,把自我的生存体验和视觉精神诉求投射其间。展览第一个阶段的绘画作品呈现了行为艺术中有关“自我”,“身体”和“生命”等观念的延伸,利用区别于行为的绘画方式对不同身份图像进行组接,从而产生新的观念,这种在绘画中利用图像来进行拆分、组合的语法结构构成了马六明这一阶段绘画创作的主要方式。正如美国艺术理论家米歇尔(W. J. T. Mitchell)在《图像理论》中提到,当代绘画的图像叙事除了涉及到单一图像画面中的图像语法之外,还在图像的句法上基于图像内部的形象(需要单独隔离的图像)关系进行着图像的连续性重复和变化以及图像异样并置等组合图像的使用。马六明的创作经历和他个人的生活经历密切相关,创作重心从行为到绘画的转折时期也是艺术家小孩出生的那一时间段,新生命的诞生让他停止了当时处于饱和期的行为艺术创作,在绘画中利用自己的头部和小孩的身体的组接形式来反思生命的延续,持续提出“另一个我”,“化身”的概念。同时利用绘画属于一种区别于现场展现的行为艺术的可记录并保存式的媒介,并进行绘画性的处理现实中一瞬间流过的时间痕迹的虚化效果。

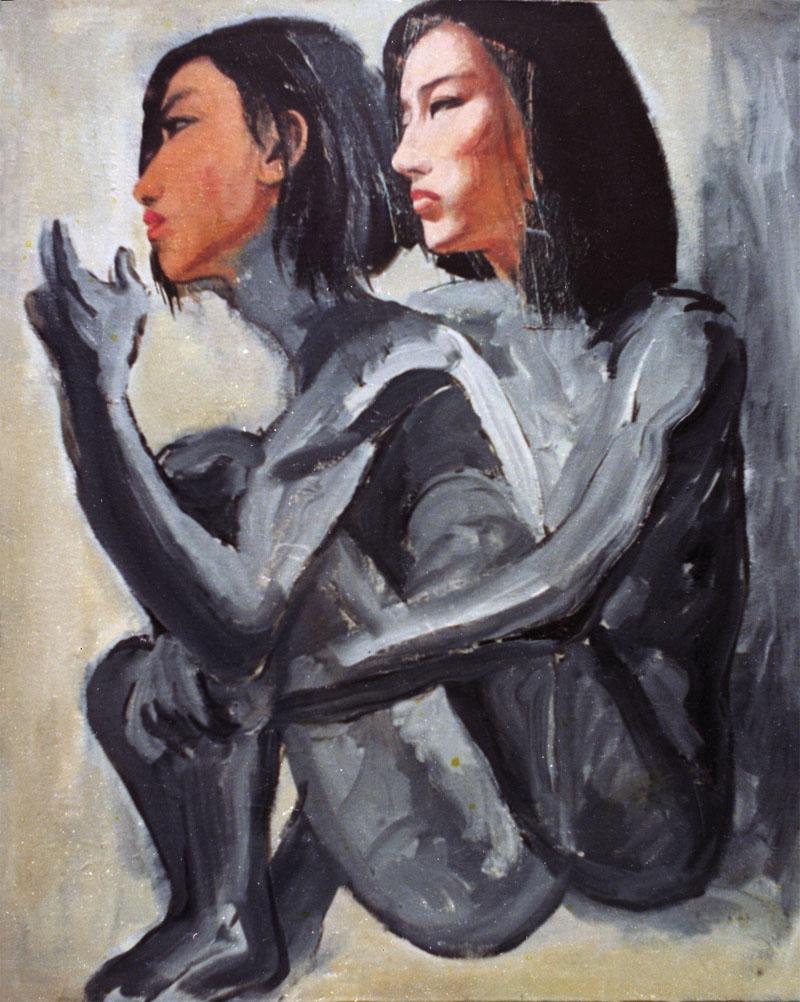

《No.10》马六明200x150cm 2015-2017年

《人与商业》黄汉成油画145x100cm 2013年

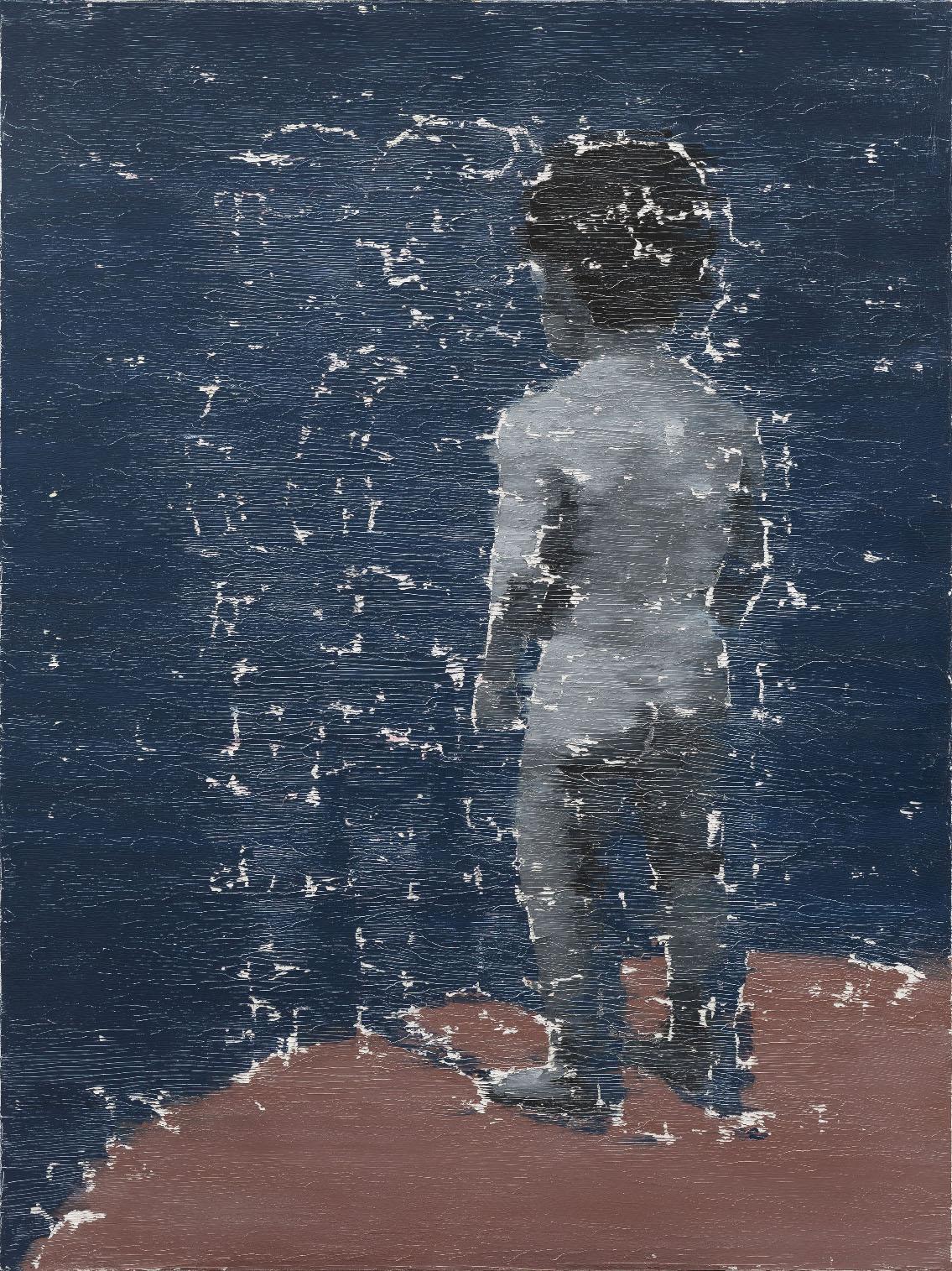

展览的第二个阶段是艺术家持续长时间专注于绘画材料与技法上的艺术创作时期,马六明运用他自己独特的绘画方式——漏画法以及后期引入浅浮雕般的线条效果,使绘画中的图像具有更加丰富的层次。从传统意义上看,绘画是建立在制作和观看一个平面视觉形象的基础上对图像进行转换的艺术媒介,但在当代艺术的背景下,材料感作为一种物质性的存在被艺术家在绘画创作中所重视,推动当代绘画从单一媒介的使用到媒介自足性的观念拓展来完成图像叙事的功能性转移,对艺术家的绘画的创作观念起到了重要启示。格林伯格认为,把图像制造放在绘画中去执行的概念,是一种从绘画外部(绘画的物质性或者媒介性)来拓展绘画边界的形式可能。马六明的“漏画法”是从特制的粗网眼画布后面通过对颜料的挤压,用具有触摸感的肌理塑造形体,使图像呈现的视觉效果具有一种“物”的存在。在绘画创作中对媒介材料的重视,可以看出艺术家有对传统绘画单一媒介性突破的意图,并在绘画图像和媒介的创作实验中持续的探索。绘画作为一种手工劳动,通过在画面上手工绘制的行动使颜料的物质性和绘制过程的时间性反映人类存在的痕迹,画面上反复叠压的笔触以及残留的底层色彩和线条构成了人类对未知世界的层层挖掘,强化了作为主体(意识)与客体(图像)之间紧密的联系。马六明的绘画创作在最低限度上语言和图像共存为一个视觉性的平面,构成一种对视觉平面性媒介在意义上的偏移和转换。他这一阶段的绘画创作从图像观念的角度上看,是通过材料的物质性对创作主题“身体”的一种物化的表现,作者通过材料感来突出绘画媒介自身的可塑性,构成一座行为到绘画之间的桥梁。

《中国方式2009 9 6》黄汉成180x150cm 2009年

三 黄汉成个人图像符号的叙事建构

艺术家黄汉成作为上世纪90年代初期中国当代艺术的参与者和见证者之一,他的身份和艺术家曾梵志、马六明一样,从湖美油画系毕业后,至今都一直坚持油画艺术创作,同时他也是艺术教育系统里的一位研究生导师。他的艺术创作从早期极具个人标识的图像符号随着他的艺术涵养的积淀逐渐向自我营构的内心世界转变,可以看出艺术家在艺术创作不断推进的过程中所呈现的对视觉的思考和思想的深度。本次展览对艺术家的绘画创作分为两个部分来呈现,从都市人物的图像符号向山水图像的绘画叙事的转变。

《Fen-Ma Liumng No.4》馬六明90.5x75.5cm 1994年

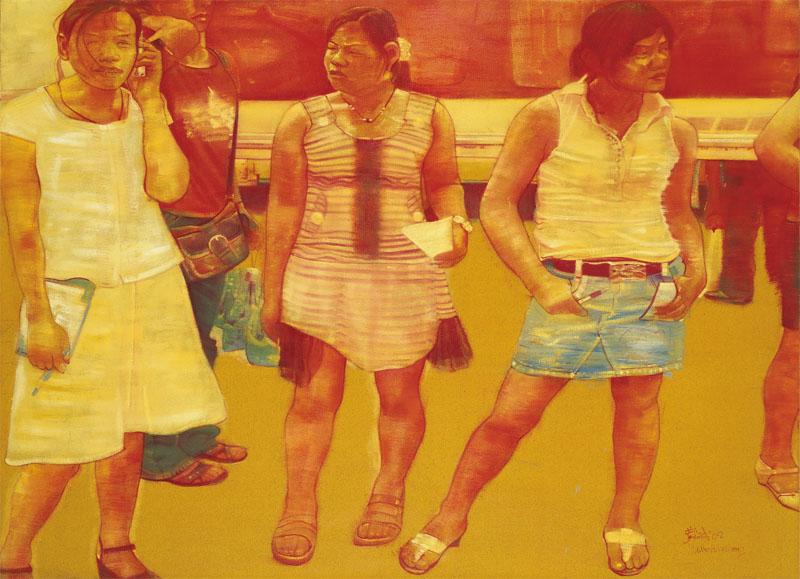

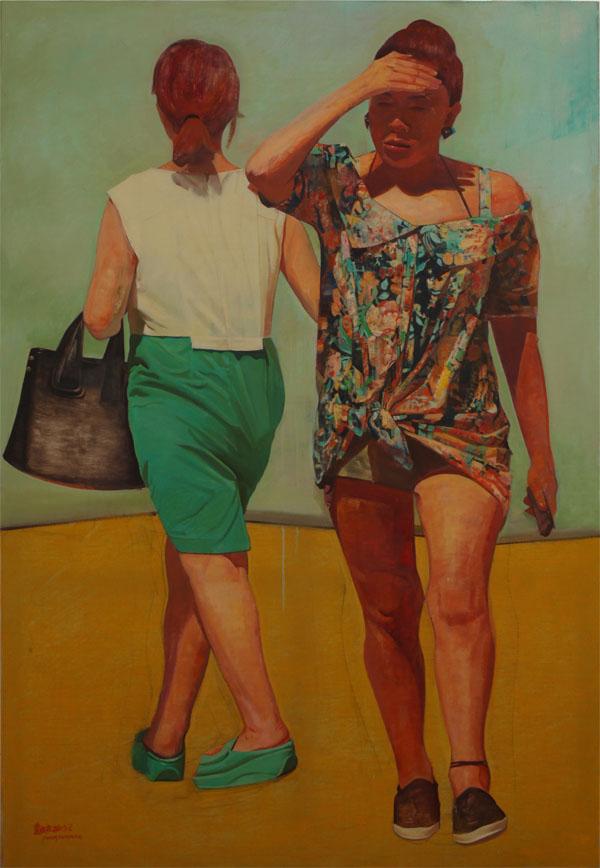

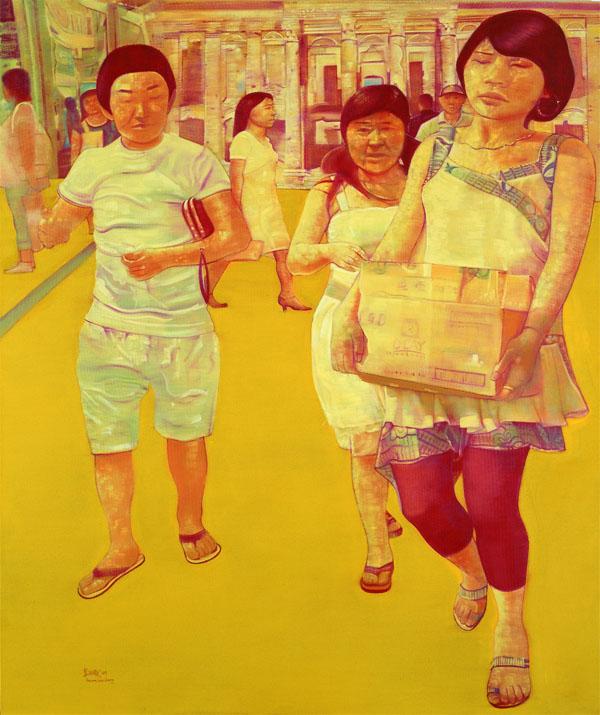

在黄汉成的视觉叙事中,炽热的黄色调和都市的行人成为了艺术家早期自我个性化和可辨识性的视觉语符。展览的第一部分主要呈现了黄汉成的城市人物主题系列,这个系列由《报纸覆盖》、《文字覆盖》和《人与商业》三个主题所构成,这三个绘画主题对城市行人的精神面貌层层推进,表达出艺术家自我进行文化坚守的态度和不断前进的动力。自上世纪50-70年代以来,摄影照片在中国作为一种绘画创作的辅助工具,但艺术家并没有沉沦于单一模仿照片表象的绘画技术,而是在作品中对人物外观造型进行概括性的提炼,简洁但不简单的造型语言在作品中产生了介于平面与写实之间的视觉效果。在色彩的运用上,艺术家最常使用的是炽热的黄色调,从而表现出武汉炎热的地域性季节的特性,也仿佛黄色与艺术家本人的感受力有着紧密的联系,这些都形成了艺术家早期最具标识的视觉符号。同时,艺术家的图像符号通过主体性的绘画图式和艺术家的情感共同构成作品中的叙事逻辑。艺术家在城市人物系列作品中使用了多种表现手法,从具有传播信息特质的报纸媒介上升到抽象的文字和具象的图像并置,以及在《人与商业》的主题系列中,艺术家回归到人物绘画的本体语言来传达艺术家最本质的感受,对商品经济社会结构和消费观念的诉求,从而体现都市人的生存状态。

《p69 Body 系列》马六明综合材料200×150cm 2009-2011 年

《无题07-18》曾梵志260x540cm 2007 年

在展览的第二部分中呈现的是艺术家的山水绘画系列,这一批山水图景虽然和之前的人物图像系列从风格和样式上都跨度很大,但从图像叙事的角度上分析,艺术家从人物图像符号转移到山水图像的这一转变,是与艺术家身处喧嚣躁动的社会下,选择退回到自我的内心世界这一决定有很大的关系,情感在艺术家的山水图像叙事中扮演着重要的角色。山水系列从表象上看似对现实中山水的模仿,实则是对自身生活心境的建构,艺术家运用对绘画造型和色彩的理解,逐步编辑完画面中的山水意象,从而完成作品图像的整个叙事。就如艺术家在《油画教学随想》一文中提到,只有对古典主义色彩理论和现代主义色彩理论在思维上有一个清晰的认识和绘画素养,才可以让色彩真正得到有序的自由。可见艺术家并不仅仅从感性上认识绘画,还在教学体系中逐步完善自身对绘画理论的见解。艺术家黄汉成的山水系列相对于西方油画传统的色彩造型方式来说,更接近于中国传统的山水画艺术的审美追求,展现了艺术家在中国山水美学理念上的艺术造诣。

责任编辑 陈 俊