广东省第三期沿海防护林体系建设

2021-03-10邓冬旺陈传国

邓冬旺,陈传国

(广东省林业调查规划院,广东 广州 510520)

广东省濒临中国南海,海岸线长居全国首位,台风、风暴潮、赤潮等自然灾害发生频繁。沿海地区是广东经济最发达、人口最密集地区,在广东省国民经济和社会发展中具有举足轻重的地位和作用。沿海防护林是广东省重要的沿海绿色生态屏障,也是广东省林业发展“十三五”规划的重要组成部分。加强沿海防护林体系工程建设,对于改善沿海地区生态环境、提升防灾减灾能力、保障人民群众生命财产安全和促进沿海地区社会经济可持续发展具有十分重要的战略意义[1-3]。

1 沿海防护林体系建设历程及存在的问题

广东省自20世纪50年代率先建起闻名遐迩的中国第一条沿海防护林带—博贺林带[4]以来,先后在沿海地区实施了红树林恢复、海岸基干林带建设、农田林网营造和沿海第一重山绿化等工程项目。广东省于1991年开始实施第一期沿海防护林体系建设工程(1991—2000年),共完成58万hm2建设任务;第二期沿海防护林体系建设工程(2001—2015年),共完成35万hm2建设任务。经过20多年的建设,广东省沿海防护林体系工程建设范围不断扩大,建设内容不断丰富,工程区森林资源逐年增长,根据广东省2015年森林资源档案数据,工程区内林地总面积329.27万hm2,其中有林地面积301.89万hm2,占林地面积的91.7%,活立木总蓄积1.59亿m3,森林覆盖率46.09%,林木绿化率50.60%。从总体上看,沿海防护林体系建设工程依然存在定位不高、总量不足以及基干林带宽度不够、结构不合理等亟待解决的问题,沿海防护林建设水平仍滞后于经济社会发展,沿海地区生态环境仍未得到根本改善。为此,广东省林业厅于2018年下发文件,要求各有关单位建设第三期沿海防护林体系。

2 第三期沿海防护林体系建设的必要性

2.1 提高生态承载能力,大力推进共建一带一路

为了贯彻落实党中央关于“大力推进生态文明,建设美丽中国,实施重大生态修复工程”的决策部署和国家区域发展总体战略,全面推进“一带一路”建设,坚持“绿色发展”理念,实施第三期沿海防护林体系建设工程,扩大沿海地区森林资源总量,提高森林资源质量,才能增加生态环境承载能力,对全面推动实施“一带一路”战略,落实绿色发展理念,具有重要意义。

2.2 改善沿海人居环境,深入推进乡村振兴战略

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。通过实施第三期沿海防护林体系建设工程,进一步加快可造林地的造林绿化,推动沿海地区城市、城镇、村庄及其周围道路、河渠、堤坝等绿化建设,加强沿海防护林的保护,发挥森林生态功能,可持续改善沿海地区生态环境和人居条件,推动建设生态宜居美丽乡村。

2.3 增加森林资源总量,积极应对全球气候变化

全球变暖导致气候变化,威胁人类生存环境,其主要原因是由于二氧化碳等温室气体排放过多造成的。森林具有碳汇功能,能够吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,植树造林是增加吸收温室气体的主要途径之一。实施第三期沿海防护林体系建设工程,有利于进一步增加沿海地区森林面积和森林蓄积,提高森林覆盖率,增加森林碳汇,抵减部分工业温室气体排放,为林业“双增”目标作出新的贡献,是积极应对全球气候变暖的重要举措。

3 第三期沿海防护林体系建设思路

为巩固广东省沿海防护林体系建设成果,在前2期建设基础上进一步谋划布局新形势下沿海防护林体系建设,提高沿海地区抵御自然灾害能力,努力构建功能完善的沿海自然灾害绿色生态防御体系。针对宜林滩涂规划红树林恢复造林,对断带缺口的基干林带规划人工造林,对灾损基干林带规划修复,对老化基干林带规划更新,对困难立地逐步规划造林,稳步实施退塘还林;对纵深的宜林地规划人工造林,对低效防护林规划改造,符合封山育林条件的林地实行全面封山育林。为保障建设成效,落实切合实际的管护措施。

3.1 体系构建

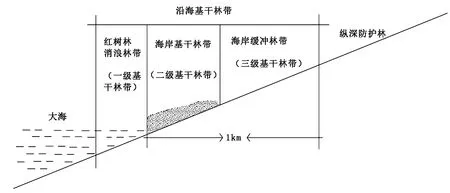

构建完备的沿海防护林体系是确保防护功能发挥的关键,第三期沿海防护林体系与前两期有所不同,是由沿海基干林带和纵深防护林组成[5](图1)。沿海基干林带是沿海防护林体系的核心,是沿海地区防灾减灾的重要屏障,从浅海水域向内陆延伸,沿海基干林带分为一级基干林带(红树林消浪林带)、二级基干林带(海岸基干林带)、三级基干林带(海岸缓冲林带)3个建设梯级。纵深防护林是指从沿海基干林带后侧延伸到工程区范围内广大区域的全部防护林。

图1 沿海防护林体系结构

3.2 建设类型及任务

3.2.1 基干林带

基干林带是沿海防护林体系的主体,在抵御台风、风暴潮等自然灾害中发挥着重要作用,是沿海防护林体系工程建设的重点。建设类型包括红树林恢复造林、基干林带人工造林、灾损基干林带修复和老化基干林带更新、困难立地造林和退塘造林。

1)红树林恢复造林

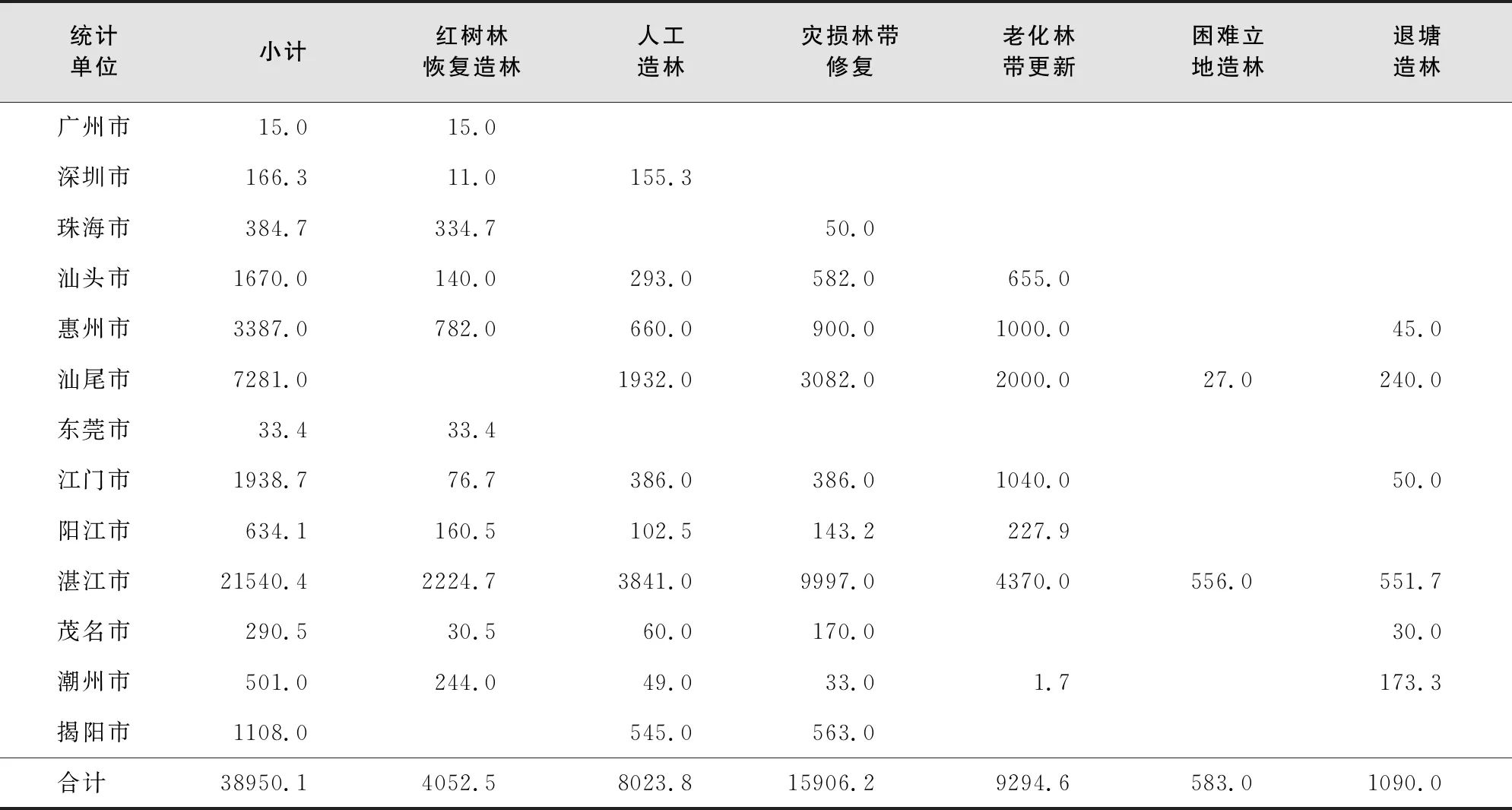

对适宜红树林生长的滩涂地,通过将红树林繁殖体或幼苗引入实施恢复造林,改善原有红树林生境条件,使其形成稳定的植被群落和生态系统,提升防护功能,建设任务 4 052.5 hm2(表1)。

表1 基干林带建设任务

2)基干林带人工造林

基干林带人工造林包括对二级基干林带中达不到标准宽度的林带、断带缺口地段以及新围垦区范围进行加宽、填空补缺或重新造林,以及以三级基干林带为主,结合沟、渠、河堤、道路绿化因地制宜地开展宜林地段人工造林,建设任务 8 023.8 hm2。

3)灾损基干林带修复

灾损基干林带修复包括对二级基干林带和三级基干林带中因各种自然、人为原因遭受破坏的稀疏、灾损林带,通过清除灾损木、补植补造等措施进行修复,提高沿海基干林带整体抵御台风、风暴潮的功能,建设任务 15 906.2 hm2。

4)老化基干林带更新

对年龄老化、生长力下降、郁闭度低的稀疏老化基干林带逐步实施更新改造,提升基干林带质量,增强基干林带防护功能,建设任务 9 294.6 hm2。

5)困难立地造林

由于受特殊地理位置和环境条件的影响,沿海基干林带范围内尚存在不少岩石裸露地和高盐度海滩等困难造林地。通过综合运用各类保墒促活造林技术实施人工造林,提高困难立地造林成活率,恢复困难立地海岸森林植被,建设任务583.0 hm2。

6)退塘造林

针对基干林带区位内的养殖塘,通过政府引导与适当经济补偿相结合的措施,逐步实施退塘造林,确保沿海基干林带建设用地之需,建设任务 1 090.0 hm2。

3.2.2纵深防护林

纵深防护林是沿海防护林体系的重要组成部分,对进一步防御和减轻登陆台风、台风引起的暴雨和泥石流等危害具有重要作用,可有效提升沿海防护林体系整体防护功能。建设类型包括人工造林、封山育林和低效防护林改造。

1)人工造林

(1)宜林地造林

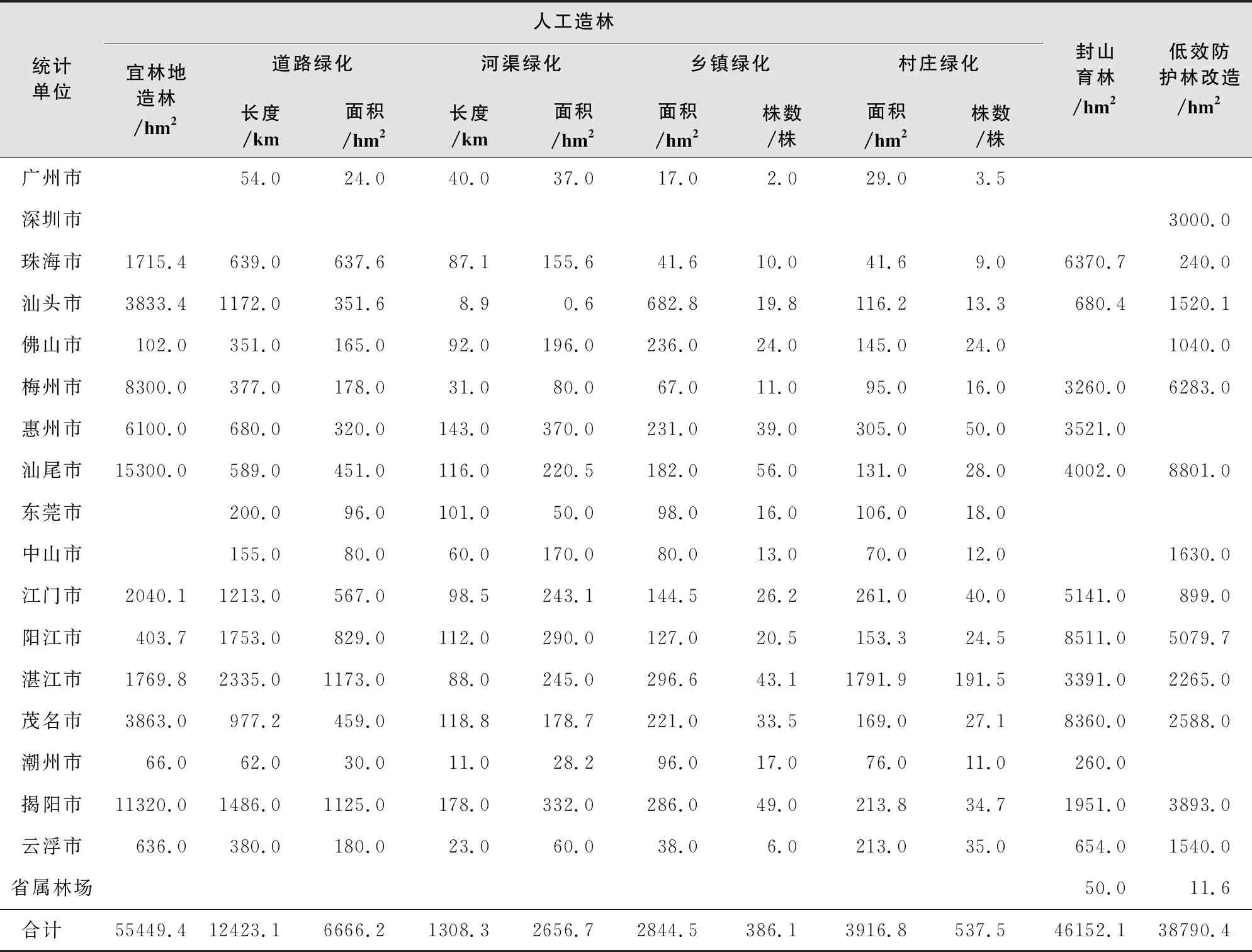

对从沿海基干林带后侧延伸到工程区范围内广大区域的全部防护林,针对采伐迹地、火烧迹地、宜林荒山荒地等进行人工造林(人工更新)。建设任务 55 449.4 hm2(表2)。

表2 纵深防护林规划任务

(2)道路绿化

结合生态景观林带工程建设,沿道路两侧营造护路林,林带宽5~50 m。对原有县级以上尚未绿化的道路,通过一次性征地或租地方式进行绿化;对新建或改建的县级以上道路,将绿化用地纳入工程建设征地范围;乡村道路两侧因地制宜营造1~2行林带。道路绿化树种选择以乔木树种为主,下层可配置一些观赏性灌木,以达到绿化美化效果。道路绿化带长度 12 423.1 km,绿化面积 6 666.2 hm2。

(3)河渠绿化

结合河渠整治工程,在沿河道两侧营造护岸林,林带宽5~20 m。树种选择以抗风和抗逆性强的乡土乔木树种为主,乔木下层栽植灌木和草本,形成乔、灌、草多层次的立体结构,提高抵御风灾的能力。设计河渠绿化带长度 1 308.3 km,总绿化面积 2 656.7 hm2。

(4)村镇绿化

结合乡村绿化美化工程、森林小镇规划等,对村镇建成区范围内的公园绿地、道路(河道)两侧以及厂区庭院等,按相关建设要求开展四旁植树。以乔木为主,同时结合村镇特点,适当配置部分经济林树种,发挥绿化美化作用,乡镇植树386.1万株,折合绿化面积 2 844.5 hm2;村庄植树537.5万株,折合绿化面积 3 916.8 hm2。

2)封山育林

对符合封山育林条件的林地实行全面封山育林。采取全封方式,禁止采伐、砍柴、放牧、割草和其他一切不利于林木生长繁育的人为活动,并在进山路口等显著位置设立警示标牌。封山育林面积 46 152.1 hm2。

3)低效防护林改造

对符合低效林改造技术规程[6]的低效林分采取结构调整、树种更替、补植造林、封山育林、林分抚育等营林措施进行改造。改造过程中应注重生物多样性保护,避免对现有植被的破坏。对坡度25°以上的低效防护林采用带状、块状清理方式,以减少水土流失。低效防护林改造面积 38 790.4 hm2。

3.3 管护措施

3.3.1 人工巡护

根据工程规模和人、畜危害程度设置管护机构及专职或兼职护林员,每个护林员管护面积一般为200 hm2。在管护困难的地段可在山口、沟口及交通要塞设哨卡,加强管护。

3.3.2森林防火

认真落实防火责任制,配置必要的防火设备,做好防火宣传工作,严格控制火源,杜绝森林火灾发生。

3.3.3林业有害生物防治

积极贯彻《森林病虫害防治条例》,坚持“预防为主,综合防治”的方针,做好预报、预防森林病虫害工作,在积极采取营林措施的同时,辅以生物、物理等综合防治方法。同时,在各封育地段设置观测点,定期监测,一经发现病虫害及时采取防治措施。

3.3.4抚育管理

规划抚育3年5次,造林第一年秋末抚育一次,第二年和第三年春末、秋末各抚育一次。抚育工作内容为清除植穴1 m2范围的杂草、灌丛;松土以植株为中心,将半径50 cm内的土壤挖松,内浅外深,松土后回土培蔸成“馒头状”;抚育结束后在植穴的外围开挖宽10 cm左右的环形浅沟,把复合肥均匀撒入沟内,然后用土覆盖,每株施复合肥0.15 kg。

4 展望与建议

4.1 效果展望

第三期广东省沿海防护林体系建成后,一方面,以红树林为主的消浪林带在消浪促淤、防灾减灾、净化海洋环境等方面将发挥巨大作用,其防洪减灾价值可等同于完成一项修筑海堤工程和维持海堤日常管理所需耗费的成本。另一方面,沿海地区是对外开放和发展外向型经济的重要基地和窗口,沿海防护林体系工程特别是沿海基干林带建设提供的生态屏障和良好生态、人居环境,将在优化投资条件、吸引外来资本、提高生态承载能力等方面发挥巨大作用。再者,通过人工造林、封山育林等措施,沿海防护林建设工程区将增加森林面积、活立木蓄积,不仅为工程区提供良好的生态环境,也将大幅度提升木材储备价值,为国家经济建设提供大量木材,对缓解我国木材短缺、维护木材安全具有重要意义。

4.2 建议

4.2.1 确保建设资金

资金能否及时足额到位,直接关系到工程建设的进度与质量[7-8]。为此,应做到以下几个方面:

1)政府为主,稳定投资。防护林体系建设工程是一项公益性事业,各级政府应将工程建设列入各地重大工程项目计划,突出政府的主体作用,将所需资金纳入公共财政预算,不断增加投入力度,保证有一个稳定的投资渠道。

2)创新机制,拓宽渠道。充分发挥中心城市的资金带动作用,引进市场机制,采用承包、合作、租赁等多种形式,广泛吸纳社会资金,扩大对外交流与合作。

3)加强管理,规范使用。认真贯彻执行国家和省林业重点工程资金使用管理的各项规定。项目建设单位必须按照财政部门的有关要求办理资金拨付手续。

4.2.2保障建设用地

沿海基干林带是广东省沿海地区防灾减灾的重要屏障,也是沿海防护林体系建设工程中的核心内容。完善相关用地政策,解决工程建设用地问题,落实基干林带建设用地是实施该工程的基础保障[8]。

1)加强与土地利用总体规划的衔接,各级政府要按照生态优先、因害设防、因地制宜的原则,将沿海地区台风频发、水土流失和风沙危害严重的区域优先规划为基干林带建设用地纳入当地土地利用总体规划,并统筹协调好农业、水利、海洋、渔业等部门的相关规划。

2)逐步实施退塘还林,在沿海基干林带建设规划范围内将自然灾害频发、盐碱化现象严重、养殖环境破坏严重、生产条件较差等生态脆弱区域的耕地和渔业用地纳入退塘还林范围,有计划地实施退塘还林。

3)继续完善森林保险政策,增加沿海防护林森林保险险种,扩大沿海防护林森林保险范围,为工程建设提供风险保障。

4.2.3加强法制建设

沿海防护林体系建设工程是国家重点生态建设项目的重要组成部分,工程建设管理须做到有法可依,有章可循。应逐步建立健全以相关法律为基础、与各种行政法规相适应的管理制度体系,为工程建设提供依据和保障。

1)加大执法和监管力度,严格执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海域使用管理法》及《广东省湿地保护条例》等与沿海防护林建设和保护有关的法律法规,加强执法宣传、培训,加强监管,依法严厉打击乱砍滥伐沿海防护林、乱征滥占沿海林地和湿地等违法行为。

2)加强沿海防护林体系建设管理的政策研究,总结沿海各地建设经验,使工程建设的用地、红树林和基干林带的保护管理等问题得到有效保护,确保项目建设顺利推进。

3)将沿海基干林带纳入自然保护地体系,使其得到有效保护。

4.2.4科学规划设计

科学规划是确保沿海防护林体系建设工程成功实施的关键,各县(市、区)要以全省规划为指导,根据省林业局下达的建设任务,结合各地实际情况,科学编制年度实施计划,做好作业设计,稳步推进工程建设,适时开展工程建设成效和实施情况评估,因特殊原因无法完成下达任务的单位应及时向省林业局反馈,省林业局根据实际情况对规划进行修编或调整规划任务。规划设计应委托有相应造林设计资质的单位设计,真正做到因地制宜、科学设计、适地适树,确保作业设计和建设质量。