新见《咸宜观李洞真墓志》及《三洞观冯太虚墓志》重审*

2021-03-09白照杰

白照杰

(上海社会科学院 哲学研究所,上海 201203)

《咸宜观李洞真墓志》和《三洞观冯太虚墓志》是近年新见唐代道士墓志。这些墓志的原石或拓片已为国内著名博物馆所收藏,但材料本身的来源并非严格的考古发掘,出处可能存在疑问。笔者不想贸然判断其真伪,但若抱持比较严苛的眼光对之进行审视,则这些已经入库的墓志在志文和书法等方面或许仍存在一些或大或小的疑问,不免令人有些踟蹰。下面对这两方墓志逐一审读,一探究竟。

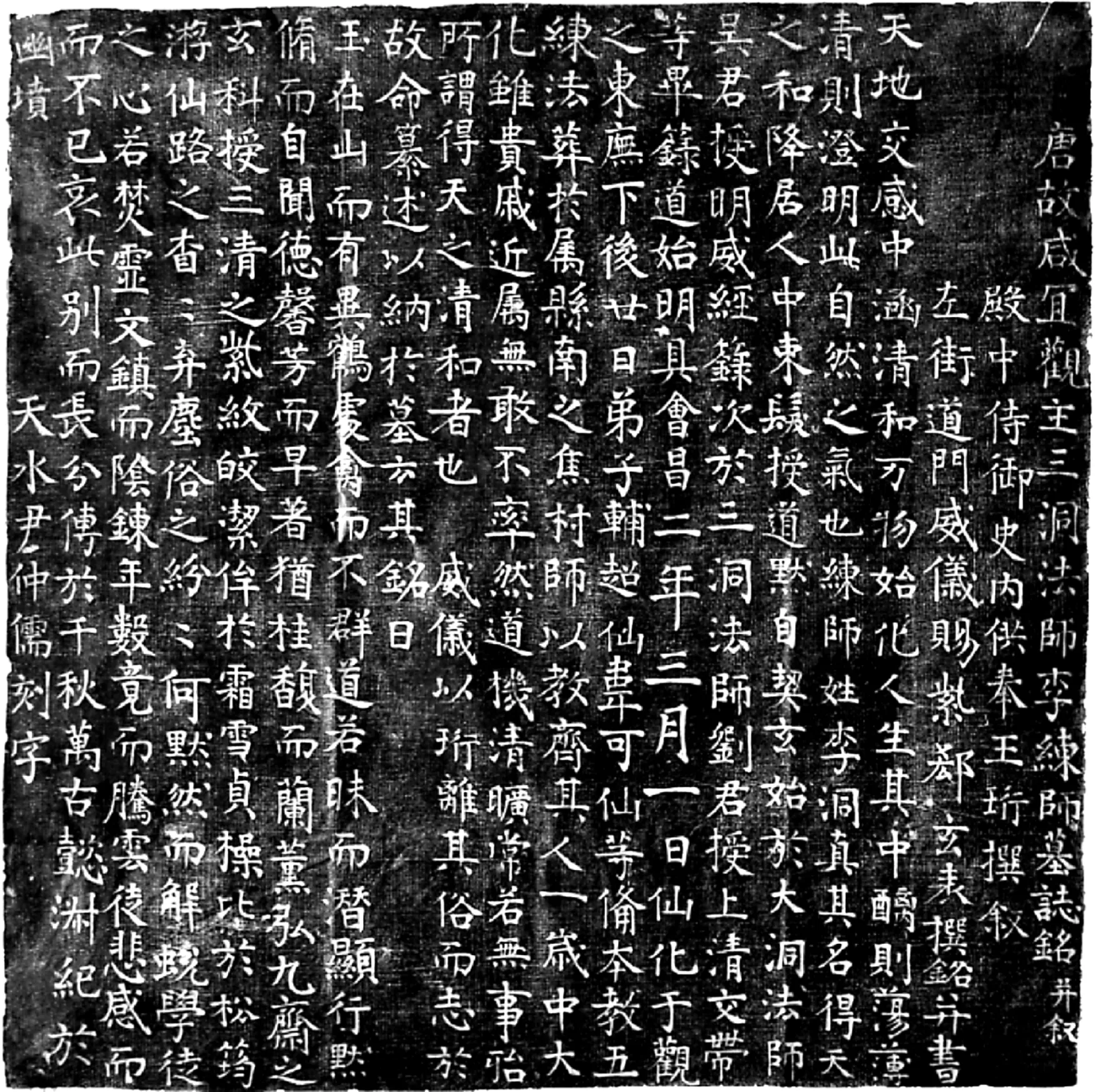

一、《咸宜观李洞真墓志》

《李洞真墓志》全称《唐故咸宜观主三洞法师李练师墓志铭》,志石和志盖并存。咸宜观是唐代长安非常重要的女冠观,最初因咸宜公主(卒于784年)入道而得名,后多收容贵胄之家出身的女子成为女冠,故在当时社会中的地位非常特殊①。与甚高名望不符的是,现存有关咸宜观的资料十分匮乏,此次《李洞真墓志》的出现无疑可补充史书之阙。雷闻教授即首先专门撰文尝试围绕这方墓志讨论晚唐咸宜观的一些问题。[1]有关《李洞真墓志》目前的流传情况,查“孔夫子旧书网”可发现,当下只有西安某店铺出售此墓志拓片,店铺所书“上书时间”为2018年11月16日(见图1)②。

图1 出售《李洞真墓志》拓片的网页截图

《李洞真墓志》拓片在坊间相对罕见的原因,当与其收藏经历有关。据雷闻论文所述,其最早于2015年10月由胡戟教授处获知《李洞真墓志》情况,“据称原石出土于西安市长安区焦村北,现藏于大唐西市博物馆”[1]。文中提到,雷闻后从网上购的拓片一套,以备研究之用。由于墓志在2015年前后即被西市博物馆收购,而西市博物馆上次集中刊布馆藏墓志是在2012年[2],此后并无大批推介馆藏墓志之举,故直到雷闻文章刊发前,学界对《李洞真墓志》依旧较为陌生,而坊间也不易得见拓片。

图2 《李洞真墓志》拓片

据雷闻描述,可知《李洞真墓志》墓志长、宽各40cm,正书,20行,满行20字;盝顶志盖高、宽均28cm,四杀为忍冬文。有关志文中所涉及的各种史实和人物,雷闻已进行非常详细的考察,几乎穷尽现有材料,绵密确凿,此不逐一重复,请读者自行阅读。然仅就这方墓志本身,笔者仍有一些疑问不解。为方便讨论,以下先给录文:

唐故咸宜观主三洞法师李练师墓志铭并叙

殿中侍御史内供奉王珩撰叙/

左街道门威仪赐紫郄玄表撰铭并书/

天地交感,中涵清和,万物始化,人生其中。醨则荡薄,/清则澄明,此自然之气也。练师姓李,洞真其名。得天之和,降居人中。束发授道,默自契玄。始于大洞法师/吴君授明威经箓,次于三洞法师刘君授上清交带/等毕箓,道始明具。会昌二年三月一日,仙化于观/之东庑下。后廿日,弟子辅超仙、韦可仙等,备本教五/练法,葬于属县南之焦村。师以教齐其人,一岁中大/化,虽贵戚近属,无敢不率。然道机清旷,常若无事,殆/所谓得天之清和者也。威仪以珩离其俗而志于/故,命纂述以纳于墓,云其铭曰:

玉在山而有异,鹤处禽而不群。道若昧而潜显,行默/修而自闻。德馨芳而早著,犹桂馥而兰熏。弘九斋之/玄科,授三清之紫纹。皎洁侔于霜雪,贞操比于松筠。/游仙路之杳杳,弃尘俗之纷纷。何默然而解蜕,学徒/之心若焚。灵文镇而阴炼,年数竟而腾云。徒悲感而/而不已,哀此别而长分。传于千秋万古,懿淑纪于/幽坟。 天水尹仲儒刻字。

前揭雷闻论文已给出此墓志传闻中的出土地点“焦北村”,这一说法与志文自述李洞真葬于焦村吻合,但至本文撰写时为止③,笔者尚未查到这方墓志出土的具体经历。因此,尽管不排除各种原因“盗掘”的可能,但有关此方墓志到底是不是“出土”的问题,似乎仅能停留在“据称”和“传说”的层面。事实上,下文对《李洞真墓志》的各种疑问均建立在这方墓志“来历不明”这个根本问题之上——出身不明,必当格外审慎。换言之,若有办法证明此方墓志确系“出土”于“李洞真墓”,则以下疑问自然不攻自破,不值一驳。但仅就目前情况而言,这方墓志在志文和书体两个方面或许确实还存在一些古怪之处,以下分别论述。

(一)《李洞真墓志》志文叙述疑义

根据志文所述,此篇墓志的撰写者是王珩,书者是郗玄表,刻字者是尹仲儒。志文题名称,李洞真的身份是咸宜观观主,获得三洞法位,具有非常高的教内地位。志文记载,李洞真15岁开始受道,分别从吴君和刘君处得受盟威箓和上清毕箓。根据雷闻考察,这里的吴君很可能是指“三洞法主”吴善经(732-814),刘君则是刘从政(753-830)。有关吴善经和刘从政两位著名道士,目前已有专门研究可资参考④。会昌二年(842)三月一日,李洞真卒于观中,几位弟子以五练之法为之安葬。有关五练法的问题目前也已不陌生,一般认为是依据《五炼生尸经》的规定,以灵宝五方镇墓石安镇墓葬的做法[3](P253-286)。相关出土材料较为多见,兹不赘述。志文称,李洞真执掌道观有一定的功绩,一年时间便使观内风气得到清整。接着便是一套长篇铭文。不难发现,与李洞真拥有的极高宗教身份不太相称,这方墓志的叙事异常简略含糊,不禁令人感到费解。而事实上,这篇志文的个别语言也似不太通顺,以下一一指出。

1.“醨则荡薄,清则澄明,此自然之气也”

序文中的“醨则荡薄,清则澄明,此自然之气也”一句,似乎是要是想表现一组相反的意象,认为二者的反差根源于所秉“自然之气”的根本不同。以“清则澄明”的意思反推,前一小句应当表现混沌染杂的状态。然而,这一句的文字却可能存在问题。众所周知,“醨”通“釃”[4](P672-673),均指薄酒,如《楚辞·渔父》中渔父问屈原为何不放任而和于俗流即称“何不哺其糟而啜其醨”[5](P1876)。“荡”、“薄”二字,分别查《说文解字》《康熙大字典》《古代汉语词典》等工具书,均不见两字有“混沌”之意思。比较接近的意思则有,“荡”的摇晃震动之意,例如《庄子·庚桑楚》中“此四六者不荡胸中则正”等[6](P428)。而“薄”除了淡、切近等常见意外,相对接近“澄明”反义的则是轻薄不端庄,如常见的“为人薄行”“薄情寡性”等;以及通“搏”而产生的与“荡”意思类似的拍打意,如《淮南子·兵略》“击之若雷,薄之若风。”[7](P1070)作为词语的“薄荡”所表达的意思基本不出上述二字含义,举几个常见例子便可知晓:

庾信《贺新乐表》:“杳冥云雾,荡薄丘陵,醴泉与甘露同飞,赤雁与班麟俱下。”[8](P2922b)

韩愈《海水》:“风波一荡薄,鱼鸟不可依。”[9](P3869)

武三思《大周无上孝明高皇后碑铭并序》:“阴阳荡薄,日月居诸。”[10](P2422)

不难发现,在这些用例中,“荡薄”的基本意思就是激荡澎湃。了解这几个字的基本意思后,似乎便会产生疑问。“薄酒”为何会“激荡”?事实上,“醨”与“薄”二字连用非常常见,意思就是指“醨”的酒味很淡,如《新唐书》记载,建中三年(782),禁止民间私自酿酒,“醨薄私酿者论其罪”[11](P1381)。 “醨薄”因此还有一个引申义,指人情淡薄,例如权德舆(759-818)文章中的“师友之义缺,醨薄之风起。”[12](P4991b)“醨”与“荡”的合用,检索“爱如生”等数据库仅发现一例,即唐代欧阳詹(755-800)《李评事进士文集以诗赠之》中的“往来更后人,浇荡醨前源。”⑤但这一句中“浇荡”指人心不古、社会浮躁,也不是用来形容“醨”的词语。作为“澄明”的对立面,何以“醨”就会“荡薄”依旧很不容易解释。

2.“上清交带等毕箓”及“三清紫纹”

《李洞真墓志》中记载了志主李洞真的师承和受法经历,这一环节是唐代道士墓志中的常见体例,与唐代道教遵行法位制度⑥、中古以降道经强调师传的观念相一致⑦。杨向奎即正确地指出,中国古代道士墓志的一个普遍特点就是“注重师承关系”[13](P130-132)。从《李洞真墓志》志文以及前揭雷闻的研究来看,李洞真拥有非常显赫的师承,先后两位传法师均是当时道教界身份显赫的高道。然而,目前有关唐代法位制度的考察,认为当时的宫观道士需要相对严格地遵循法位制度逐级递升,从获得正一经箓(即盟威)开始,还要经历紫虚经箓、洞玄经箓等次第的传授,而后才可接受高级的大洞经箓甚至毕道箓。仅就《李洞真墓志》对志主传法经历的描述来看,李洞真初参盟威经箓,“次”(不是“终”)就得受最高等级的毕箓,中间几个层级并未得到提及。有关于此,雷闻给出一个较有可能的解释,怀疑授予李洞真洞玄等经箓的道士不如吴善经、刘从政二人那么炙手可热,故略去不录⑧。然而,这一推测恐怕在道理上未必那么通畅。一般而言,唐代以降道教极重师承,师作为弟子与仙真的中介,拥有教义规定的神圣地位。因此,即便传授李洞真中等经法的师傅并不出名,也不应将之略去不谈。或许唯一有可能产生如此现象的原因是李洞真的这位师傅犯下某种滔天过错,成为需要避讳和遗忘的对象。然而,有关于此都只是我们为这则奇怪记述赋予的回护之说,事实是否如此显然还需寻找更确凿的证据。

除传法经历本身有些特殊外,令笔者不解的还有有关毕箓的用词。相关用词出现两次,分别在序文和铭文中,即所谓“上清交带等毕箓”和“三清之紫纹”。毕道法位是中古法位制度中最高等级的法位,其本身来源于上清道的“回车毕道箓”,如《上清曲素诀辞箓》记载:“上清紫纹交带箓,一曰回车交带,亦谓毕道券,又云元始大券。”⑨根据相关经书所述,得受此箓者需“回车”山林,安然隐栖,等待最终的仙真接引⑩。署名金明七真的《奉道科戒》是南北朝末至初唐产生的重要道教典籍,对唐代道教法位制度的最终形成产生了莫大影响。此书记载称,法位最高等级的上清玄都大洞三景弟子、无上三洞法师所需得授的经法要素中包括“《上清经》总一百五十卷、上清太素交带、上清玄都交带、上清白纹交带、上清紫纹交带(一曰回车交带,亦谓毕道券,又名元始大券)。”[14](P760a)得知这些情况后,便可发现“上清交带等毕箓”的说法有些奇怪。“毕箓”实际可以有广狭两种所指,最狭窄的所指应该就是毕道法位经法要素中最后那项“上清紫纹交带”,但如果使用这一意涵,则《李洞真墓志》中“等毕箓”的语言显然很不顺畅,这句话将变成“上清交带等上清紫纹交带”。而如果“毕箓”是指最高等级法位所需传授的上述所有经法要素的总称,那么“上清交带等毕箓”的语言方才差可得通。然而,铭文对“紫纹”的强调,似乎否定了序文“毕箓”对应宽泛意涵的可能。此外,铭文称李洞真“授三清之紫纹”。“三清”与“上清”是完全不同的概念,根据前述对回车毕道箓的介绍,并从检索《道藏》等资料库的结果来看,自来“紫纹”只与“上清”相连,专指毕道券,而并不与“三清”相配。因此,《李洞真墓志》中的“三清之紫纹”看上去也不太正常。

3.“一岁中大化”

如果说《李洞真墓志》对李洞真的家族情况毫无着墨,可以解释为李洞真的弟子和撰写者、书者对此都不甚了解,那么这方墓志对李洞真生平功绩的描述几乎同样简略恐怕就需要另外寻找答案了。就墓志本身来看,李洞真的功绩只有一项,即“师以教齐其人,一岁中大化,虽贵戚近属,无敢不率。”这句话粗看上去并无问题,但如果我们没有看到墓志首题,不知道李洞真是咸宜观的“观主”,那么对这句话的理解便将非常困难。从李洞真的这一功绩出发,这篇墓志的另一个疑问也随之浮现——李洞真的最高成就就是当上咸宜观的观主,但墓志正文中对这一点完全没有提及!而正是因为没有提及李洞真何时、因何因缘成为观主,故“一岁中大化”的“一岁”也便无法落实到具体年份。然而,有关李洞真何时成为观主这样的事情,对于李洞真弟子以及从十几年前就开始担任左街道门威仪的郗玄表(墓志书者,详见后文)而言,都不应该是秘密。事实上,唐代朝廷贯彻道籍制度,道士的户籍隶属道观,籍帐之上对道士基本情况记载清楚详细,不知李洞真担任咸宜观观主时间的情况很难发生。有鉴于此,“殿中侍御史内供奉王珩”在这篇非常短小的文章中遗留下如是问题,实在令人有些不解。与此同时,这篇墓志对志主李洞真的记述通篇都过于简略,甚至对她的生年、年寿等基本情况都没有述及,也令人不明所以。

4.两个“而”以及刻字人

观察录文和拓片,都不难发现《李洞真墓志》的铭文部分存在一个非常明显的“错误”。墓志的倒数第三行最后一字为“而”,倒数第二行第一字也是“而”,这一句于是成为“徒悲感而而不已,哀此别而长分”。这显然是一个非常明显的语言错误,墓志中出现错别字、衍字、漏字的情况并非没有先例,但相对而言,如此明显的错误毕竟并不多见。事实上,较为严格的唐代墓志铭制作程序中,在刻写初步完成后,常常还会有专门的检校环节,一般较为明显的错误均可得到纠正——衍字可磨去,错字等可磨平重刻,而漏字则可补刻小字于行间。若《李洞真墓志》经历检校,当不至有此失漏。而考虑到这方墓志的撰者、书者,甚至“刻字人”均是具备一定社会地位和素养的专业人士,即使这方墓志最终没有经历专门的检校,恐怕也很难出现此类问题。事实上,在这方墓志中,“而”字的重出不仅是一个衍字那么简单的问题,这个错误甚至改变了整篇墓志的布局。从拓片上便可发现,最后一行的铭文只有两个字,而倒数第二行最后4个字写的很宽疏(约占5个字的空间),整行只有19字,而这篇墓志满行为20字。因此,若未衍“而”,且倒数第二行依常规写20字,则这方墓志的铭文恰好结束于倒数第二行,最后一行当仅有刻工题名。显然,这将是更为合理和美观的布局。

“刻字人”之所以加引号,是因为刻字的“尹仲儒”也可能存在问题。前揭雷闻论文已指出晚唐“尹氏”可能是类似于天水邵氏等著名的刻工家族,“尹仲儒”可能是官方刻工尹仲傪的“兄弟或从兄弟”[1]。有关出身天水的几个刻工家族,程章灿已有讨论。在程章灿整理的资料中,唐代石刻刻工中“尹”姓者唯有尹仲傪和尹鉥二人。其中尹仲傪有大中十四年(860)《李敬实墓志》(署镌玉册官)、咸通十四年(873)《贾洮墓志》(仅署名);尹鉥则有广明元年(880)《陈讽墓志》传世(署玉册官)。这几方墓志与《李洞真墓志》在时间上都比较接近,而“尹仲儒”这个名字与尹仲傪看上去更是关系切近。但在现存尹仲傪刻石中,未发现他是否“天水”人氏的任何信息,如果《李洞真墓志》确实可靠,那么无疑可以再“发现”一个天水刻工家族。然而,这里依旧存在疑点:“仲”一般是表示排行的用词,如孔仲尼等,如果“尹仲儒”与尹仲傪确实出身同一家庭,恐怕名字都叫“仲”的可能性并不大。至于二者是不是同一家族、在各自小家庭中均排行第二的“从兄弟”,尽管并不能完全排除这一可能,但同时也没有任何证据证实这一猜想。就目前所见,笔者多少有些怀疑“尹仲儒”是根据尹仲傪创造出的名字,“起名者”可能忽视了“仲”这个字的特殊含义而产生疏漏。

5.“懿淑”

《李洞真墓志》铭文中的一个用词,也令笔者感到不解。“懿淑纪于幽坟”中的“懿淑”二字,自然是形容端庄贤惠的用词,但这个词基本只用来形容已婚妇女的“妇德”。唐代墓志中使用这一词语的例子较为常见,如白居易(772-846)所撰《元稹墓志》中称元稹“前夫人京兆韦氏,懿淑有闻,无禄早世”[15](P1468);吴降(822年进士)为亡妻所撰《唐李绍仁墓志》,称“夫人生禀懿淑,性根仁孝”;《大唐故韦君夫人胡氏墓志铭》赞美胡氏“聿生懿淑”[16](P649),等等。就笔者检索几个墓志、金石数据库的所见来看,“懿淑”一词在唐代墓志中的赞美对象确实都是已婚妇女。返回头来看《李洞真墓志》,志文说李洞真15岁时正式成为道士进入道观,此后没有任何一字提及其曾婚配和履行家庭责任,因此专门用来赞美妇德的“懿淑”二字放在李洞真的身上便显得非常别扭了。表述别扭的源头当然来源于墓志的撰写者“王珩”,作为“殿中侍御史内供奉”的他,在“懿淑”使用较为频繁、含义较为明确的时代中仍犯下这样的低级失误,看上去也显得有些难以理解。

除以上疑问外,《李洞真墓志》的志文里还存在其他几个处于两可之间的小问题。如“束发授道,默自契玄”中的“束发”,一般是用来表述男子15岁的用词,女子15岁则使用“及笄”。李洞真身为女子而使用“束发”,雷闻推测这里的用词特殊可能有女子成为道士后可以戴冠(故称“女冠”)的原因。但如果“束发”与“戴道冠”联系起来,则任何年龄段的女子在成为道士时都可使用这一词语,“束发”由此成为一般性的动词。因此,“束发”到底是不是一个既表现年龄、同时又隐含“性别意识觉醒”的“双关语”,似乎仍有讨论空间。

(二)《李洞真墓志》书体之疑

志文内容外,《李洞真墓志》在书体方面也有些奇特。首先,这篇墓志的整体布局充满不和谐。除前文已点出的衍“而”产生的布局变动外,还表现在某几行的字数并非20字,错落不齐的情况经常发生,而最底横行的字尤显憋屈,“薄”“天”“之”等几个字明显要较其它字扁小(见图3)。若果墓志撰写和刊刻确实出自比较成熟的书法家和刻工之手,这样的情况恐怕也不容易发生。

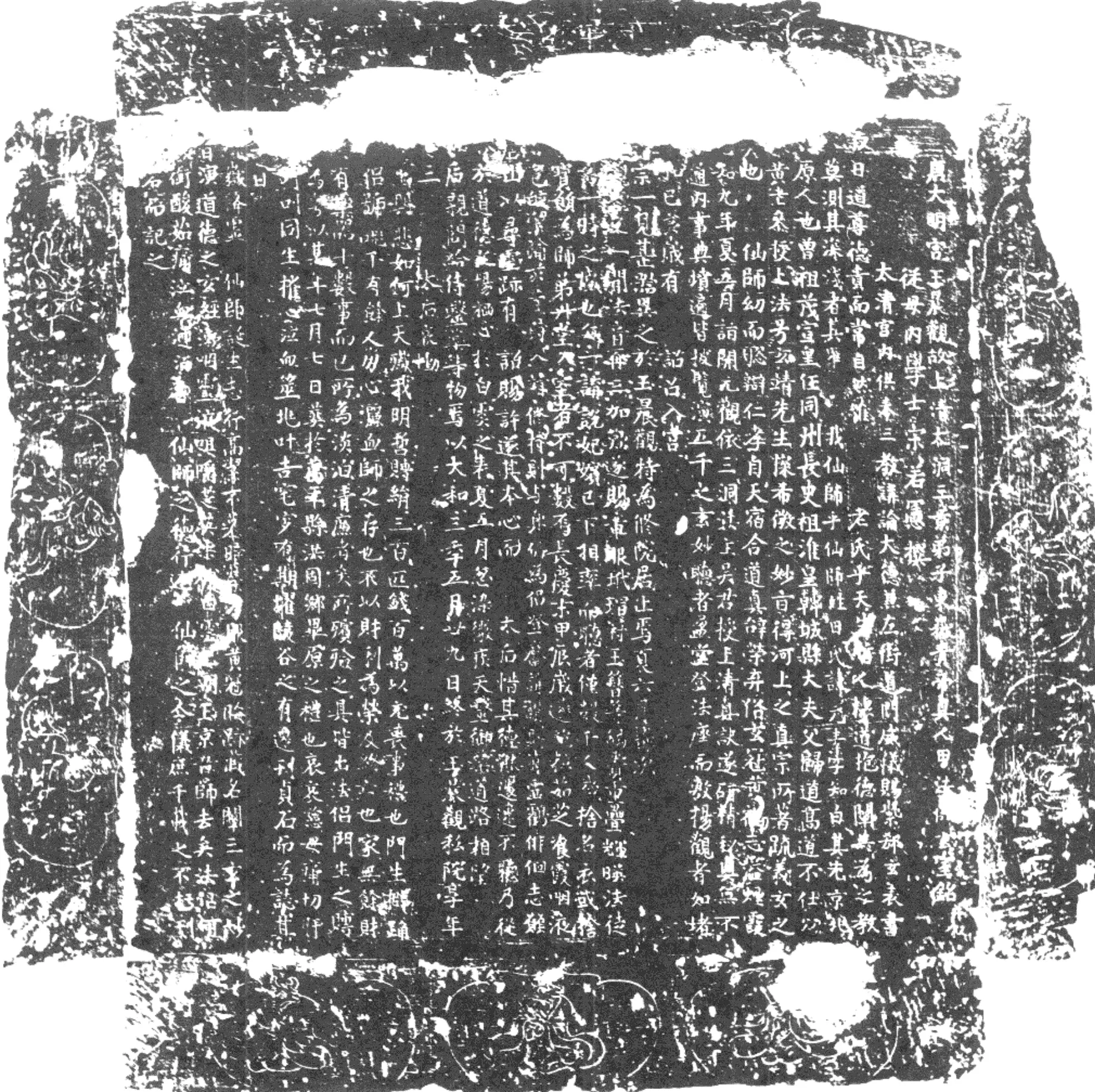

既论书体,则有必要追溯作品的写、刻者。有关《李洞真墓志》刻工“尹仲儒”的问题,前文已有所涉及,这里继续来看书者郗玄表。郗玄表此人在传世文献中出现过,巴雷特(T.H.Barrett)等海内外学者多年前即曾注意到此人[17](P29),刘林魁推测此人曾参与唐文宗前后的降诞节论辩。[18](P30)近来管俊伟撰文讨论其人,认为郗玄表所在的郗氏家族是中唐长安著名道教世家,其本人则与中后唐的一些政治人物和政治事件扯在一起,甘露之变(835年)后便可能受影响而退居二线。[19](P135-150)《李洞真墓志》的出现似乎否定了管俊伟有关郗玄表晚年蛰伏的推测——根据题署所示,为这位咸宜观观主撰写墓志时,郗玄表依旧是左街道门威仪。然而,《李洞真墓志》的书者是否真的是郗玄表呢?有关这一问题,我们非常幸运地拥有另一方郗玄表撰写的墓志可供对比。这方墓志就是《唐大明宫玉晨观故上清大洞三景弟子东岳青帝恩人田法师玄室铭》(见图4,后简称《田元素墓志》)。

图4 《田元素墓志》拓片

这里的田法师就是田元素,卒于大和三年(829)。墓志志文为其从母宋若宪(卒于835年)所撰,“太清宫内供奉三教讲论大德兼左街道门威仪赐紫郗玄表书”。这方墓志已获广泛认可,以之为标准可与《李洞真墓志》的布局和书体进行对比。先来看整体特征。从上图可见,《田元素墓志》的内容较《李洞真墓志》丰富很多,整体布局也要优美很多,每行字数也更稳定,单字大小统一,没有出现类似《李洞真墓志》那样的底行瘪仄等情况。接着来对比单字,以下从两方墓志拓片中分别截出若干相同文字来做对比。为方便对比,下面将二者字形拉之类似大小。A为《田元素墓志》中提出之文字,B为《李洞真墓志》中对应文字。

AB

AB

AB

AB

类似的文字对比还可继续开列,但至此已可得出若干结论。首先,必须承认的是,两方墓志在很多文字的书法上确实有类似之处,如“曰”“之”“郗玄表”等。其次,二者之间也存在不少明显的差别,而这些差别除表现在用笔、结字等之外,其实更是整体“风格”的具体呈现。简单讲,《田元素墓志》的书法整体端庄自然,而《李洞真墓志》的书法则显得过于拘谨呆板,缺少美感。从两方墓志的书写年代来看,《田元素墓志》写于大和三年(829),《李洞真墓志》写于会昌二年(842),何以郗玄表的书法水平十数年间不进反退?此外,在以上字形对比中,还可以发现一个相同的人物,即“吴君”。两方墓志中的吴君都指吴善经,“三洞法主”是比“大洞法师”更为尊贵的称呼,为何更早的《田元素墓志》中提及此人使用更高尊称,而在更晚的《李洞真墓志》中称谓则回缩为一般的“大洞法师”呢?

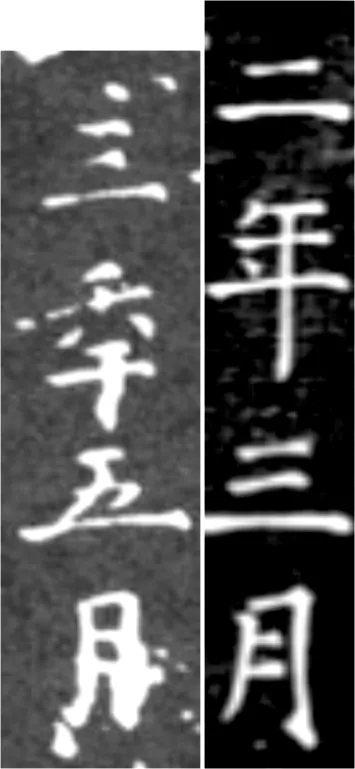

《李洞真墓志》中还有一处书体较其他文字明显增大的现象,即李洞真卒年会昌“二年三月一日”六字。事实上,尽管这六个字的过大加重了墓志整体的不和谐,但在某种程度上反而有可能成为证明此方墓志确属真品的依据。例如可将此现象解释为,“王珩”和郗玄表在撰、书此墓志时,不清楚李洞真的羽化时间,故特意留出空白以待填写。而李洞真羽化日期的年月日恰好都是单字(三、二、一),以至于留空太多,最终为占满字格而被迫大写。然而,这一合理猜测同样需要面对以下质疑。首先,“离其俗而志于故”的“王珩”,为何竟然连李洞真卒年都不清楚呢?如果说不清楚李洞真羽化的月、日尚情有可原,但卒于“二年”这样的事情或许并不能成为难以确定的问题。然而,从拓片来看,“二年”两个字已经开始大出一号。其次,更为难解的问题是,如果不知道李洞真确切的死亡日期,那么如何能确定李洞真的弟子是在“后廿日”为李洞真举行法葬?从拓片可以看到,“后廿日”三字的大小并没发生奇特变化,若与“二年三月一日”一样先留空待填,则“廿”之所在恐怕也要预先留出两个空格才合适。反推之,“后廿日”既大小正常,则当是一早写定,如是则更当知悉李洞真羽化日期。

最后,有关《李洞真墓志》需要进一步讨论的是收藏于浙江大学的几方“彩绘”《李洞真镇墓石》的问题。雷闻在文章中提到,“道教与道术”微信公众号2018年4月2日刊出消息,称浙江大学博物馆入藏了四方镇墓石,其中包括中央镇墓石(底色涂为黄,真文、盖全),东方镇墓石盖、南方镇墓石(底色涂为红色,无盖),共计四块,方形,边长40cm左右。笔者2020年5月18日按文章所给出的链接检索,发现目前网上已不见此文原文。但由其他转引原消息的网络信息来看,可知此事确曾发生,只是相应图片已无法浏览。雷闻录出此套南方镇墓石(见图5)敕告文部分文字,为:

元始符命,告下南方無極世界土府神鄉諸靈﹝官﹞:今有歿故三洞弟子李洞真,滅度五仙……[1]

图5 浙江大学入藏的“彩绘李洞真南方镇墓石”(摘自前揭雷闻论文)

敕告文中恰好提及“李洞真”,且镇墓石与李洞真墓志均为40cm大小的正方石材。又《李洞真墓志》中明确称李洞真的两位弟子,为师傅“备本教五练法”。两相结合,似可互相论证彼此均为真品不虚。但有关此事,笔者觉得目前或许还当慎重。首先,如果李洞真墓志与几方镇墓石约同时发现,是什么环境和原因造成它们的分别流传,而原出土地又具体在哪里呢?其次,更重要的是,“李洞真镇墓石”与已经发现的其他五炼镇墓石存在明显不同。以著名的李义珪镇墓石为例[2](P1032-1037),一般的真文镇墓石均为刻写,而浙江大学收藏的“李洞真镇墓石”则是彩绘,并依据方位而涂以与五行相配的不同颜色。这样形式的五炼镇墓石笔者此前似未见过,为何选择“彩绘”而不选择更为常见的“刻字”是一个有待解答的问题。雷闻的推测是李洞真从死亡到入葬只有20天时间,因此使用彩绘方式的目的在于节省时间,“从南方敕告文的脱字现象,也反映出这次葬事活动的匆忙”。但若真的时间紧急,则五方镇墓石的雕刻可以分别进行,而不必委之一人,因此所需时间恐怕也并不会较刻一方《李洞真墓志》为多。进一步来讲,五炼葬法并非道士葬仪所必需,使用这一葬仪与仓促入葬之间本身就存在不易解说的矛盾。更令人奇怪的是,目前发现的其他五炼镇墓石,并没有依据不同方位而使用“特殊颜色”,如果李洞真的弟子“辅超仙”“韦可仙”等人确实因时间紧急而选择一切从简,那么最符合当时习惯的做法可能是仅以墨书或朱书将天文篆字等信息直接书于石上(略去凿刻环节),而未必会费心设计出一套彩绘版本。

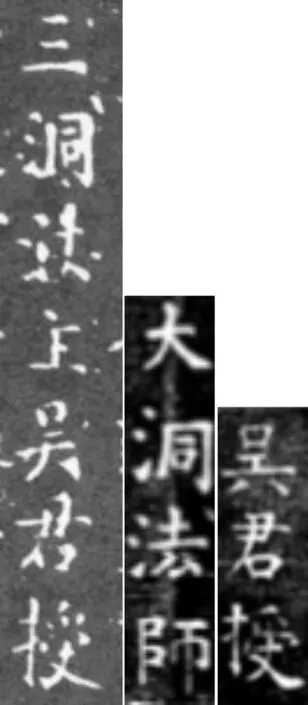

二、《三洞观冯太虚墓志》

约于2016年,浙江大学图书馆藏古籍碑帖研究与保护中心购入一幅唐代女道士墓志拓片,长宽均为37cm,题为《大唐三洞观冯练师墓志铭并序》。此幅拓片相关信息及照片(见图6)均已录入浙江大学“中国历代墓志数据库”,可供参考。

据笔者检索,目前并无专门文章对此方墓志进行详细考证,甚至使用此方墓志材料的研究也不多见,可推测此《冯太虚墓志》也当是近年新见的一方材料。这份拓片总体来看保存完好,书法精美,有明显的王体特征,内容也较为重要,可补充唐代三洞女冠观的历史信息。但由于这方墓志同样来历不明,因此在正式成为可供学界广泛使用的材料之前,也有必要首先回答志文中存在的几个疑问。

图6 《冯太虚墓志》拓片

为方便指出《冯太虚墓志》中笔者不太理解的几个问题,以下先给出录文:

大唐三洞观冯练师墓志铭并序/

练师讳太虚,京兆人也。冯伯之后,世为周佐,列于春/秋,洎□□唐,蔚乎代史。祖操,少慕希夷,考盘林薮。优/以□□,□以保终,明德贻孙,诞钟师父。父表,缵祖不/坠,情远世纷。夫人杨氏,师之母也。柔丽淑雅,成家睦/亲。降在我师,秀冠于俗,金骨挺世,玉颜绝时。年在绮/童,好尚仙道。孤洒尊室,吟咏洞章。志虽去凡,业未师/授。乃诣三洞观闾练师诵五千、传十戒,数年学成,岁/已笄矣。属中宗升位,有诏度人。师德光躬,行冠于/众,名闻凤晨,体挂蜺裳。自入仙门,仪为真轨。金简/玉字秘在上宫,青丝玉环未传下界。乃具龙筞赵法/主,授三清之法,七日礼毕。千朝长省,灯不阙于昏明,/稽谢岂疲于朝夕。年登大衍,梦遇仙官,执手谓言:“子/功成矣,羽驾将至,愿辝世焉。”以开元廿七年龙集己/卯季夏廿五日,假寐西室,魂归南宫。启足状形,体弱/无骨。谨案仙史,以为登真。其于孟秋六日,殡于马祖,/礼也。是日素车启引,丹旐晨飞。弟子逵泣血悲矣,杖/以扶形。恐深谷为陵,乃立铭曰:/

道成于身,去而上仙。遗形解骨,松柏平田。弃世从佁,/□凡体玄。迭迭丘墓,谁哥千年。开元廿七太岁己卯六月壬戌朔六日景申建立

三洞观是唐代长安比较重要的女冠观之一,《唐会要》记载称:“三洞观,醴泉坊。本灵应道士观,开皇七年立。贞观二十三年,朱崇坊移换于此。”[20](P876)这段表述有点复杂,看上去意思是说三洞女冠观本来位于朱崇坊,贞观二十三年(649)时移到原灵应观的位置,而灵应观则最初建于开皇七年(587)。根据《冯太虚墓志》所述,冯练师名太虚,祖父冯操,父冯表,母杨氏,练师父祖均为离俗高尚之士。冯太虚年幼好道,跟随三洞观闾练师受学《道德经》、十戒。及笄之年(15岁),恰逢中宗登基,或度入道。按照后文所述冯太虚卒年和年寿计算,这里所说的中宗升位是指中宗第二次登基(705)。正式入道的冯太虚行为世范,受人尊敬。后又从赵法主授“三清之法”。冯太虚年登五十(大衍之数即为五十),梦遇仙真接引,既而辞世,死状奇特,时在开元二十七年(741),可推冯太虚约生于691年。练师死后,弟子举丧,葬之于马祖原。此即《冯太虚墓志》所述志主冯太虚的大致经历。

唐代长安三洞观有若干记载传世,目前已有不少学者在论著中有所涉及,但以此观为主题的研究似不多见,而以三洞观道士为对象的讨论则更为罕闻。笔者所见的唯一涉及“三洞观冯炼师”的研究,恰是对另外一方新见三洞观道士墓志的考证。《文化艺术报》2019年4月22日“书法艺术”栏刊出一篇介绍性文字,名为《唐〈三洞观田法炬墓志〉》,文中给出拓片照片,盛赞其书法。这篇报刊文章中转引另一专门研究此墓志的论文,即西安市鄠邑区文物管理所所长王亚周的《唐〈三洞观田法炬墓志〉考略》。笔者按图索骥,虽未找到王亚周文章原本刊发的杂志,但此文在网上有全文转载,亦足观览之需。文中,王亚周对这方墓志的征集过程做了详细说明,并对墓志进行录文,后又对志文中的一些具体信息进行初步考证。在文末部分,王亚周引用《冯太虚墓志》来补充解读这方看上去更加可靠的《田法炬墓志》。可见,《冯太虚墓志》已开始成为学术资料供学者使用。然而,此时尚有一个根本性问题没有解决。虽然这方墓志拓片凭借浙江大学图书馆收购成为“官方藏品”,但其来源仍不清晰。来源不清,则有必要首先对其真伪做以鉴别,但这个必不可少的步骤却常常被有意无意地忽略。就这篇《冯练师墓志》而言,至少目前仍有以下几个疑问有待回应:

第一,《冯太虚墓志》中有关冯太虚死亡和丧葬的时间线索非常乱,其中存在明显的干支等错误。首先来看最明显的尾题系年。“开元廿七太岁己卯六月壬戌朔六日景申建立”,查陈垣《二十史朔闰表》可知开元二十七年干支确为己卯,当年并无闰月,其年六月朔日(初一)干支确为壬戌[21](P95),以此而推则六日干支当为丁卯,而绝不会是景辰(即丙辰,唐避李氏先祖李昞讳改丙为景)。事实上,最邻近的两次景辰,分别是当年五月六日和七月五日。与建志干支有误相伴的,是有关冯太虚丧事的时间顺序。墓志记载,冯太虚卒于“季夏廿五日”,即六月二十五日。殡葬马祖原的时间是“孟秋六日”,即七月六日。建墓志的时间则在六月六日。三者次序一如下表:

卒6月25日葬7月6日建志6月6日

这个时间线索令人匪夷所思!墓志竟然是在冯太虚死前近20天的时间就已建好!而6月6日“提前”建好的墓志中,不但预言了后来冯太虚的仙梦和死后身体摆出的特殊造型,更是声情并茂地描写了7月6日出殡时“素车启引,丹旐晨飞”的盛大场景。

第二,《冯太虚墓志》中有几处语言不易理解。如“孤洒尊室”,这四个字拆开来每个字都很常见,但合在一起到底是什么意思却一时很难说清。联系上下文“好尚仙道”“吟咏洞章”来看,这一句似乎是想表达冯太虚远离凡俗,不与世交,一心念道的意思,然而这样的语言却有些古怪。查“孤洒”一词在古籍中的用例,基本都做“单独洒播某物”之意,如东魏兴和三年(541)的《鲁孔子庙碑》称:“岂直灵津孤洒、虚光独散者哉?”[22](P3807a)以此而论,“孤洒尊室”的字面意思就更难通畅。“赵法主”传授冯太虚的“三清之法”同样也有些奇怪。就笔者对唐代法位制度和道法传授的了解来看,传授“正一之法”“上清大法”的说法确有先例,如权德舆为《宗玄先生文集》所写的《序》中,称吴筠(卒于778年)赴嵩山“冯尊师齐整受正一之法。初梁贞白陶君,以此道授升玄王君,王君授体玄潘君,潘君授冯君。自陶君至于先生,凡五代矣”[23](P653a);晚唐陆甚夷所写《应夷节传》称:“以上清大法,自句曲陶真人传升玄王真人,王传体玄潘真人,潘传贞一司马真人,司马传南岳薛天师季昌,薛传衡山田先生良逸,田传天台栖瑶冯征君惟良,冯传先生。”而所谓“授三清之法”的说法,在目前常见唐代或更早材料中却似乎从未出现。事实上,正如前文所述,唐代道士授受经法,多依法位制度而行,所谓“三清之法”并不能跟法位制度中任何一个等级直接对应。而若依《道教义枢》等中古道教典籍将“三清”视作洞真(玉清)、洞玄(上清)、洞神(太清)等“三洞”的代称[24](P304-309),或仅将“三清之法”视作模糊的概述性语言,虽则庶几可通,但在时代较早的材料中却也不容易发现其他用例。

第三,《冯太虚墓志》中对几样道教法物的描述也并不正常。先来看“金简玉字秘在上宫,青丝玉环未传下界”一句。了解道教的人对这样的表述不会陌生,这一句中的“金简玉字”代指道教经书。中古道教常认为道经有神圣的源头,或是天文玉字化现后的转写,或原本藏于天宫。因此,在相应观念中道经本身极为宝贵,为保证尊经不落入妄人之手,即使已在人间传播的道经亦不可随意传授,否则师徒二人便都要承担神灵的考罚,责及七祖。因此,“金简玉字秘在上宫”半句符合情境,并无问题,有问题的是后半句。“未传下界”的“青丝”和“玉环”到底是什么呢?结合上半句讲授道经传授的问题,可推此二物当与授受经书有关。而与经书传授有关的青丝和玉环,实际就是两种“法信”。中古道教认为道经珍贵,故弟子得受经书时便需缴纳一定量的法信(财物)充当镇坛和束脩之礼等,以表明重道轻财的信念。如唐代张万福《传授三洞经戒法箓略说》便解释得很清楚:

所以末代传道,皆须共立盟誓也。……夫神道无形,天理辽旷,幽昧不测,言议莫知。若能精至,便即通感,所以令其贝危信,用质于心也。心信则轻财,财轻乃贵道,贱财则神明降接,贝危命可延,命久年长,神仙可得。[25](P196a-b)

在张万福的这部著作中,开列了数十种用来“交换”道经的法信,并注解这些法信各自的象征意义和用途,其中就有青丝和玉环。张万福称,青丝色如天空,表人如天性,“慈育苍生”;玉环(以及金环)则取圆象,表现外则不窒,内则虚心等意思,代表修道者圆融空灵。青丝和玉环在更早的道经中便时常出现,相关材料不难查找,兹不赘引。知悉青丝和玉环的所指后,问题便又来了,既然这两样东西是道士传法时用来交换经书的法信财物,显然是世间可得的一些物品——即使较为贵重,那么,如何能说它们“未传下界”呢?墓志中冯太虚“乃具龙筞”从“赵法主”受法的说法也不是很好理解。“筞”是“策”的异体字,“龙策”就是“龙简”。有关中国古代投龙简及相应仪式,随着龙简器物本身的考古发现而逐渐引起学界关注。从沙畹(Edouard Chavannes)以来,[26]经过近百年的积累,研究成果已经比较丰富。最近较具为综合的讨论和新的看法,可参考易宏等人的文章。简单地讲,投龙简就是将写有祈祷文字的简策投入山谷河流之中,简策与龙形器物绑在一起,由龙将之传送各路神仙,以表达诉求,祈告佑护。这一做法在道教传法受度仪式中也会使用,如陆修静(406-477)编纂的《太上洞玄灵宝受度仪》中称,在传授仪式的最后阶段,弟子需要投简,简策上书“乞削罪录,勒上太玄,请诣中宫,投简记名,金纽自信,金龙驿传”等内容,简式和投放地点为“朱书银简,青纸裹之,青丝缠纽九支,金龙一枚,埋所住中宫。”[27](P857b)根据以上介绍,可大概了解龙简在受度仪式中的使用方法。返回头看《冯练师墓志》“迺具龙筞赵法主授三清之法”的表述,不论句读是点在“龙筞”二字之后(迺具龙筞,赵法主授三清之法),还是标在“法主”之后(迺具龙筞赵法主,授三清之法),这里对“龙筞”使用方式都更像是传法之前交给“赵法主”的一种物品。为何受法前要向法师提交传法仪式最后环节才会使用的模板文章(龙简内容有具体规定,一般仅需填入投龙者个人姓名、籍贯等信息即可),一时间也令人难想明白。这是否有可能是误将“龙简”理解为一般性的“名刺”(拜访他人时所提交的自我介绍)而造成的结果呢?

第四,《冯太虚墓志》中出现的几个人物的情况过于模糊。传授冯太虚道法的“闾练师”和“赵法主”在现有材料中都没能发现对应人物。一位“练师”被历史淹没时有发生,无足为怪,但“法主”则并非常人可比。在唐代道教而言,被称为“法主”者唯寥寥二三人而已,例如前文提到的吴法主(吴善经),以及初唐时期地位最高的道士王远知。被尊为“法主”之人要在传法方面做出很大贡献,社会活动能力很强,非一般“尊师”“炼师”可比。“赵法主”既然有“法主”之称,则当具备较大的社会影响力,但在现有材料中却并未发现他/她的身影。重要历史人物因各种原因而湮没无闻的情况并不罕见,以上对“闾练师”和“赵法主”的疑虑颇有苛求之嫌,但与两位尊师有姓无名类似,墓志中出现的另一位人物则是有名无姓,此人即为冯太虚立铭的“弟子逵”。晚辈、弟子在尊师的墓志中写全名并不构成任何方面的问题,这里舍去姓氏的做法多少有些令人不解。可见,《冯太虚墓志》中除了原本就远离世俗、默默无闻的冯太虚家长外,与冯太虚同时代且有交集的其他三个人物也都是姓名不全,事迹不详。这一现象导致暂时很难通过人物关系找到可与此墓志相互印证的材料,来辅证此志的真实性。

综上,尽管《冯太虚墓志》志文整体比较流畅,书法又格外精美,但目前有关此志真伪仍有商榷必要。在将之当作史料和书法碑帖使用之前,恐怕还是要先对上述疑问做出正面回应。

三、结论

以上笔者对近年新出现、但来源不明的《李洞真墓志》和《冯太虚墓志》进行简要讨论,这两方材料均自述为唐代女道士墓志,原石或拓片先后为著名博物馆购买收藏,已成为带有一定“官方身份”和权威判定的史料,进而成为构建唐代道教史的重要素材。然而,这一切都不足以消弭对此二志(及五炼镇墓石)根本属性的怀疑。判断材料是否确凿的根本并不在于其是馆藏还是在民间流传,而在于对材料源头的追溯和材料本身是否“合理”的考察。事实上,即使最权威的博物馆也很难完全避免误收赝品的过失。1994年,中国历史博物馆和故宫博物院便双双误收了大量洛阳北邙山南石山村村民高某某制作的大量“北魏陶俑”[28](P125-129),此类案例层出不穷,始末源流不便穷诘。

因此,尽管本文具体指出《李洞真墓志》《冯练师墓志》存在各种疑问,但却并不一定坚持这些材料均系“伪造”的判断,而仅仅是站在道教研究的立场上,阐明个人的疑问不解,以此求教于方家。同时,笔者还希望借此机会提出倡议,希望学界能够重审近年“民间新见”道教金石材料(包括已成为博物馆藏品者)。呼吁将新见材料作为确凿史料使用之前,增加专门的考证辨析环节,以降低误用材料所可能产生的不良后果。

注释

① 有关咸宜观的情况,雷闻的爬梳非常值得参考,见其《新见〈李洞真墓志〉与中晚唐长安的咸宜观》,《隋唐辽宋金元史论丛》2019年总第9辑,第129-132页。

② “孔夫子旧书网”,检索时间2020年5月13日,链接:http://book.kongfz.com/183473/1034525160/

③ 本文写作于2020年5月中旬。

④ 雷闻《太清宫道士吴善经与中唐长安道教》,《世界宗教研究》2015年第1期,第66-81页;《传法紫宸:敬宗之师升玄先生刘从政考》,《中华文史论丛》2017年第1期,第59-88页;白照杰《升玄先生刘从政》,《上海道教》2017年第4期,第65-69页。

⑤ 欧阳詹《李评事进士文集以诗赠之》,收《欧阳行周文集》卷2,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1986年版,册1078,第205b页。李评事据说可能就是李益,见杨遗旗《欧阳詹文友“李评事”考》,《湖南科技学院学报》2009年第6期。

⑥ 有关中古道教的法位制度和相应称号,海内外已有不少学者做出贡献,综述和较近研究,参白照杰《唐前期(618-755)道教法位制度厘正》,《宗教学研究》2017年第1期,第63-79页:白照杰:《整合及制度化:唐前期道教研究》,上海:格致出版社,2018年版,第291-318页。

⑦ 有关中古道教强调经师的问题,参白照杰《道法外传与经需师受——兼论中古道教崩溃之原因》,《道学研究》2015年第1期,第13-25页;张鹏《中古道教“三师”考》,《中国本土宗教研究》2019年总第2辑,第95-110页。

⑧ 雷闻《新见〈李洞真墓志〉与中晚唐长安的咸宜观》,第127页。雷闻文中还推测李洞真是大洞经箓与毕箓一同得受,这一合受现象在唐代很可能确实存在,但《李洞真墓志》中对此并无实际表现。若仅以墓志记载为准,则李洞真第二次受经箓就直参毕道,则更为惊人!

⑨ 如《上清曲素诀辞箓》记载:“上清紫纹交带箓,一曰回车交带,亦谓毕道券,又云元始大券。”见《道藏》,北京、上海、天津:文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,册34,第176a页。

⑩ 有关“回车毕道箓”的研究,参白照杰《道教“回车毕道箓”之初步考察》(待刊)。

rubbingId=40288b95677977d001685471391a0aad。

016a57b2fd4000e1&rubbingId=40288b9569fda3ab

016a57b2fd4a00e2。

48994.html?qid=02263检索日期2020年5月19日。