浅谈第四系“姜结石、铁锰结核”形成与分布的关系

2021-03-08季虹

季 虹

(河北省区域地质调查院,河北 廊坊 065000)

第四系是地质历史演化新生代最新的一个系,它是在新生代新近系的基础上形成的,是地壳的表层部分。由海相、陆相和海陆交叉相互沉积作用形成的沉积物组成。岩性有砾、砂砾、粗砂、中砂、细砂、粉砂、粉砂质粘土、粘土质粉砂和粘土等,同时含有姜结石和铁锰结核。不同时代形成的第四系沉积物岩性、岩性组合和所含姜结石、铁锰结核的多少存在一定的差异,反映了不同时代地质的差异以及当时气候变化和活动特点。

由上可知,第四系的形成是在新生代新近系的基础上形成的。新近纪早期至中期地壳运动处于隆升、剥蚀时期,地球表面较平坦,形成广阔的台地,局部伴有基性火山岩浆喷溢,形成火山台地或火山熔岩被。在新近纪晚期,地壳运动处于下降状态,并接受沉积,因而形成了规模宏伟开阔的主要由陆源沉积物组成的沉积盆地。岩性组成主要为粉砂岩、砂岩和砾岩等,颜色多呈紫色,反映了当时气候变化的特点。

1 第四系及河北第四系划分及其特征

第四系按时间可以划分为更新统和全新统。前者又可以划分为下更新统、中更新统、上更新统。其沉积特征和物质组成等存在一定的差异。华北平原下更新统地层固安组[1],中更新统地层为杨柳青组,上更新统地层为欧庄组。全新统因沉积物松散、未固结成岩尚无组的划分,仅按成因类型划分。

全新统:现代地貌已经形成。山区只在沿沟谷、洼地堆积砂、土、砾石层和风成砂丘;平原区为河流、沼泽相砂土、粘土质砂土、粘土和风成砂。

更新统:区域差异上升运动仍然活动,如华北平原西部和北部山区继续上升,变得更加巍峨壮观,低山、丘陵绵延起伏,形态多姿;平原区快速堆积、洼地填平,平原地貌初现。具体特征是:

下更新统:山区进一步升高,形成阶梯地形;平原区持续下降,遭受海侵。在山间盆地中沉积了泥河湾组,为一套河湖相的砂砾石、粘土、亚粘土(粉砂质粘土)层夹钙质结核(姜结石)和石膏。平原区沉积了固安组,为一套冲积、洪积、冰川—冰水堆积及冲湖积粘土、亚粘土(粉砂质粘土)夹砂砾石堆积,普遍含铁锰结核。

中更新统:在山间盆地、沟谷两侧,沉积了赤城组,为一套洪积红色含钙质结核的亚粘土(粉砂质粘土)、粘土及粉砂质砾石层。在平原区沉积了杨柳青组,为一套冲、洪积与冰川—冰水堆积及冲湖积含砂亚粘土(粉砂质粘土)夹砾石层堆积。

上更新统:山区沉积了马兰组,其下部为冲洪积或冰水冰缘成因的黄土砾石层,沿沟谷及山麓边缘分布,平行不整合在赤城组之上;中部为洪、风积成因的典型黄土层,覆盖在中新统及更老的地层之上,经常掩盖了较低的分水岭、山坡和洼地;上部为冲洪积、洪坡积、或冰水、冰缘成因的次生黄土夹砂、砾层,分布范围与黄土层一致。平原区沉积了欧庄组,为一套冲积、洪积和湖积粉砂质粘土、粘土夹砂砾石层。

2 华北平原第四系“姜结石、铁锰结核”形成与分布

以华北平原某地第四系钻孔为例,就华北平原第四系“姜结石、铁锰结核”形成、分布与气候的关系加以总结。该钻孔孔深402.7m。其中315.50m是第四系沉积物与新近系沉积物分界处。新近系主要由含砾粘土、粉砂岩、砂岩、砾石层、卵石层组成。属河流相和湖泊相形成的产物,铁锰结核较少。

2.1 华北平原第四系基本特征

该钻孔第四系形成的产物较为复杂,形成的岩性、岩性组合多样,姜结石和铁锰结核含量存在一定的差异。由地表到地下孔深315.50m可划分为全新统地层(0m~12.35m)、上更新统地层(12.35m~46.45m)、中更新统地层(46.45m~84.00m)、下更新统地层(84.00m~315.50m)。

全新统地层:主要沉积物为棕黄色粘土质粉砂、棕黄色土黄色粉砂、深棕色青灰色粘土,其中部分粘土含有大量的锈斑、炭屑以及螺化石,并夹2层淤泥质粘土。地层分布均匀,厚度变化较小,一般在6m~12m之间,由西北向东南呈逐渐增厚趋势。底部以棕红色含姜结石粘土层与下伏晚更新世欧庄组为界。

上更新统地层:上部为灰黄色、灰褐色粘土、粘土质粉砂,浅灰色粉砂夹薄层粘土,发育水平层理,普遍含钙质结核(姜结石),中部为灰棕色、棕黄色粘土夹薄层粉砂;下部为灰黑色、灰褐色粉细砂、中砂、含砾中砂、淤泥质粉砂夹薄层粘土。底部以一层灰色粘土与下伏中更新世杨柳青组为界。姜结石可见6层,铁锰结核1层(同生结核),属欧庄组。

中更新统地层:上部为棕红色、灰绿色厚层状粘土、粉砂质粘土、淤泥质粘土,含大量铁锰结核;中部为浅灰色黄色粉砂、粘土质粉砂、细砂、中细砂,粒序层理发育;下部为棕黄色、灰褐色粘土,富含铁锰结核,局部夹薄层粉砂。底部以一层潴育化棕红色含钙质结核粘土与下伏早更新世固安组为界。姜结石可见11层,铁锰结核6层(同生结核),属杨柳青组。

下更新统地层:上部为浅灰、灰绿色粉砂、细砂,平行层理发育;中部深棕色、灰黑色粘土、粉砂质粘土夹粉细砂、中砂,普遍含钙质结核;下部为黄棕色、灰棕色细砂、中砂夹薄层粘土。底部以一层浅灰色、灰棕色中砂与下伏第三纪(新近纪)上新世明化镇棕红色含砂粘土为界。

姜结石可见16层,铁锰结核1层(同生结核),属固安组。

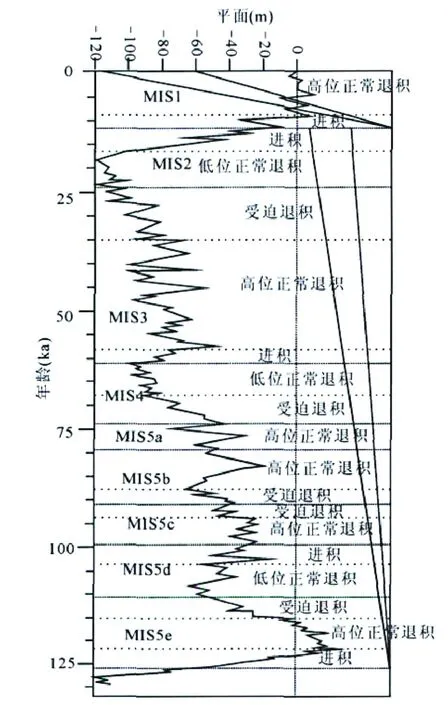

图1 第四系地层平面变化图

2.2 华北平原第四系“姜结石、铁锰结核”形成、分布与气候的关系

由上可知,第四系全新统含少量姜结石,不含铁锰结核。而上更新统地层、中更新统地层和下更新统地层均含有姜结石和铁锰结核,由下更新统到上更新统,姜结石含量由多变少,铁锰结核以中更新统最多,达6层。无论是姜结石的形成与分布,还是铁锰结核的形成均与当时的气候息息相关。

2.2.1 姜结石的形成、分布与气候的关系

姜结石指风化作用下岩石中的钙(Ca)被分解出来,不溶于水,随水介质运移,形成胶体溶液,在沉积作用过程中逐渐凝聚形成状似生姜的结核,因为其外形和颜色均神似生姜,故名为“姜结石”。其形成与分布主要与干旱的气候风化作用有关和潮湿的气候导致雨水增多形成水流(面流)搬运,干湿气候交替,导致“潴育化”作用形成的结果。由此可知,由下更新统到上更新统,姜结石含量由多变少是“潴育化”作用由强逐渐减弱,由炎热干旱气候氧化环境向低温潮湿还原环境转变。炎热干旱气候氧化环境导致钙质成分结晶增多,低温潮湿还原环境导致岩石中钙质成分分解,并随水介质迁移,形成胶体溶液,补充已有姜结石形成的物质成分来源,使其体积变大。在靠近河流一带或古河道处,姜结石分布较多,主要见于河流相、河漫滩相粉砂、细砂、中砂等中。

2.2.2 铁锰结核的形成、分布与气候的关系

指风化作用下岩石中的铁(Fe)、锰(Mn)被分解出来,不溶于水,随水介质运移,形成胶体溶液,在沉积作用过程中逐渐凝聚形成各种形状的结核,呈球状、椭圆状、马铃薯状、葡萄状、扁平状、炉渣状等。是铁、锰氧化物的集合体。呈黑色和褐色。直径的大小从几微米到几厘米。其形成与分布同样主要与干旱的气候风化剥蚀作用有关(风化剥蚀作用提供了物质来源)和潮湿的气候导致雨水增多形成水流搬运,干湿气候交替,导致“潴育化”作用形成的结果。由此可知,由下更新统到上更新统,铁锰结核由少增多到减少,反映了气候由较高温干旱氧化环境向低温潮湿还原环境转变,最终向较高温干旱氧化环境演化。同样是炎热干旱气候氧化环境导致铁质、锰质成分结晶增多,低温潮湿还原环境导致岩石中铁质、锰质成分分解,并随水介质迁移,形成胶体溶液,补充已有铁、锰结核形成的物质成分来源,使其体积变大。主要分布在湖相粘土和粉砂质粘土中。

3 结论

综上所述,华北平原第四系“姜结石、铁锰结核”形成、分布与气候的关系密切。姜结石形成与分布主要与干旱的气候风化剥蚀作用有关和潮湿的气候导致雨水增多形成水流(面流)搬运,干湿气候交替,导致“潴育化”作用形成的结果。铁锰结核形成与分布同样主要与干旱的气候风化作用有关和潮湿的气候导致雨水增多形成水流搬运,干湿气候交替,导致“潴育化”作用形成的结果。因此,研究华北平原第四系“姜结石、铁锰结核”形成、分布与气候的关系,对于研究该区第四系的形成、发展、演化和古气候、古环境变化具有一定的指示意义。