广西大新县下雷矿区锰矿地质特征及成矿规律

2021-03-08赵冠华

赵冠华

(中国煤炭地质总局广西煤炭地质局,广西 南宁 530299)

下雷锰矿位于广西西南部的大新县与靖西市(县级)交界附近,南侧临近中越边境,行政区隶属大新县下雷镇及靖西市湖润镇管辖。矿区于1958年发现后,根据不同的地质目的和工作地段,先后开展了8次普查勘探工作,至八十年代末探明储量一跃成为我国最大的锰矿床,下雷锰矿也成为我国下泥盆统锰矿的典型代表,其所属地质构造区域也由此成为我国著名的沉积锰矿富集地区。广西煤炭地质一五0勘探队于2013~2015年在下雷矿区中东部的咟所矿段开展详查勘探工作,探明该矿段锰矿资源量的大型规模,新增整个矿区资源量五百多万吨。本文根据咟所矿段勘查的工作成果,综合研究整个下雷矿区的地质特征及成矿地质条件,进一步分析矿床成因,并总结找矿规律,以期对今后的区域锰矿地质找矿工作有所帮助。

1 下雷矿区锰矿地质特征

1.1 地层及岩性特征

矿区出露地层自老至新分述如下(图1):

图1 下雷矿区地质构造简图

中泥盆统东岗岭组(D2d):由厚层状白云质灰岩、薄至厚层状灰岩、含生物碎屑泥灰岩及少量的硅质岩条带、团块组成。出露不全,厚度大于100m。

上泥盆统榴江组(D31):下部主要为微层至薄层状硅质灰岩夹少量硅质岩和生物碎屑灰岩;上部为薄层状夹微层状钙质泥岩、少量硅质岩及生物碎屑灰岩。厚度108.50m~147.41m。

上泥盆统五指山组(D3w):是本矿区的含锰层位,按岩性组合分四段:第一段(D3w1)为微层至薄层状钙质泥岩夹少量灰岩、泥灰岩、泥质灰岩的扁豆或条带,顶部为薄层状泥质灰岩夹少量泥灰岩或钙质泥岩及条带状、扁豆状硅质岩。厚l0.76m~88.32m。第二段(D3w2)包括I、Ⅱ、Ⅲ矿层及两个夹层(简称“夹一”、“夹二”),矿层为碳酸锰矿,风化后为氧化锰矿,夹一为薄层状硅质灰岩及少量硅质岩夹微层状钙质泥岩;夹二为薄层、条带状锰质泥灰岩或锰质泥岩。厚12.97m~41.90m。第三段(D3w3)为薄层、微层状硅质灰岩夹少量硅质岩、钙质泥岩及泥灰岩,中上部夹薄至中层状锰质灰岩或碳酸锰矿层,底部有一层厚度较稳定的薄层状硅质岩,厚31m~42m。第四段(D3w4)为薄层状至中层状钙质泥岩、泥灰岩及泥质灰岩,下部夹含碳硅质岩、泥质硅质岩,少量为含钙硅质岩,厚27~52m。

下石炭统岩关组(C1y):下部主要为薄层至中层状含硅泥质灰岩夹硅质灰岩、硅质泥岩,部份为硅质岩,少量生物碎屑灰岩;上部主要由薄层状硅质泥质灰岩、生物碎屑灰岩、硅质岩及少量硅质泥灰岩组成,厚度238.79m~346.87m。

下石炭统大塘组(C1d):为薄中层状含硅质灰岩或硅质灰岩与硅质岩互层夹少量生物碎屑灰岩。厚度137.50m~142.30m。

上石炭统黄龙组(C2h):下部为薄层、条带状含锰含铁灰岩夹硅质岩,上部为中厚~厚层层灰岩,部份夹硅质灰岩,出露不全,厚度大于100m。

区内岩浆岩不发育,近在东部区域性断裂附近偶见零星辉绿岩等基性小岩脉或小岩株出露,这些岩体多沿断裂侵入到远离矿层的顶、底板地层中,尚未见到因岩浆岩的侵入而使地层(包括碳酸锰矿层)发生明显变质和蚀变等现象。

1.2 构造特征

本矿区为一个复杂的复式斜歪倒转向斜构造,大致呈北东向展布,长近9.0km,宽1km~3km。向斜北东部被区域性断裂(黑水河横断裂)所切割,造成向斜北东部缺失。向斜枢纽南西高,北东低,向北东倾没。向斜轴面倾向南东或南,倾角78°~80°。向斜两翼不对称,北翼岩层正常,倾角较缓(一般小于30°),南翼岩层多为直立到倒转,且次级褶皱十分发育。近向斜轴部的深部岩层倾角一般小于20°,局部近似水平;向斜仰起端多级褶皱构成复式向斜。

矿区断裂构造以纵断裂和斜断裂为主,纵断裂更为突出,规模较大。参照以往各次勘查成果及本次勘探工作情况,可将矿区范围内的断层分为三期:

第一期是最早产生的正断层,其延伸方向与褶皱枢纽大致平行,偶以低角度斜交。断层延伸长300m~5800m,多被其后形成的各断层所切割。其中以低角度与锰矿层走向相交的断层常切割、破坏矿层,而使矿层沿走向发生错动以至断失。

第二期为次早期生成的正断层,其走向多与褶皱枢纽作10°~20°的角度斜交,延伸长200m~2500m,倾向南东,多与褶皱轴面斜交。该组断层偶尔切割锰矿层,使之产生相对位移。

第三期为晚期生成的断层,是一系列横切地层及褶皱枢纽的正(或平推)断层,它明显切割第一、二期断层。该组断层发育,但一般规模不大,延长300m~700m,个别达1300m。该组断层仅偶尔把矿层错开,对矿层影响不大。

1.3 锰矿层特征

锰矿赋存于上泥盆统五指山组第二段(D3w2),该段即是本区含锰层。工业锰矿体呈层状产出,矿体的平面分布面积约8km2,矿层连续性较好。含锰层共有三层,自下而上可分为:Ⅰ矿层、夹一、Ⅱ矿层、夹二、Ⅲ矿层。锰矿层严格受地层层位控制,矿层产状与围岩一致,随褶皱而变化。矿区内各矿层及夹层厚度总体变化规律是:南、中部各矿层厚度较大、比较稳定;东部各矿层变薄甚至尖灭;由南往北各矿层及夹二变薄,夹一逐渐变厚;包括咟所矿段在内的向斜中部及北翼Ⅲ、Ⅱ矿层之间的夹层即“夹二”基本尖灭,一般合并成一层矿(常称为Ⅲ+Ⅱ矿层)。其厚度变化见表1。

表1 下雷矿区锰矿层与夹层厚度情况表

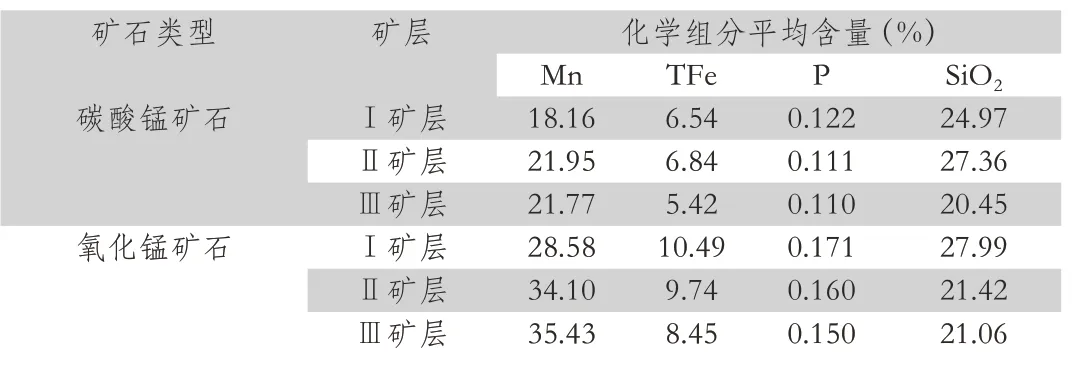

本区锰矿属海相沉积碳酸锰矿,地表浅部(一般深50m内)为碳酸锰矿风化形成锰帽型氧化锰矿。矿区以碳酸锰矿为主,占资源总量的93%。各矿层的矿石特征大体相同。碳酸锰矿石以灰色、深灰色为主,部分肉红色、灰绿色等,具有微至细粒结构,薄层状、条带状、豆鲕状构造,主要矿石矿物为菱锰矿,次为锰方解石,少量为钙蔷薇辉石[1]。氧化锰矿石呈黑色、灰黑色、褐黑色,具显微隐晶质及残余胶体结构,块状、斑块状、空洞状、网脉状、粉末状、条带状、葡萄状及豆状等构造,矿石矿物为主要软锰矿、硬锰矿及偏锰酸矿。总体上,各矿层的矿石锰品位大体一致,变化规律不明显,但其与矿层厚度变化有一定关联,即厚度变小的地段往往锰含量较低。各矿层矿石主要化学组分平均含量如表2。

表2 下雷矿区锰矿石主要化学组分平均含量表

2 成矿规律的认识

下雷锰矿床为泥质--灰质--硅质三元混积相含矿岩系,富含浮游生物化石发育微细水平层理,在区域上看向南东、北西两侧相变为白云岩、灰岩等碳酸盐相地层[2]。矿石发育豆、鮞状构造,说明硅质岩相区水体相对比碳酸岩相区要深,锰矿可能为近滨海之浅海盆地或台间盆地沉积。各矿层特征相同,呈层状赋存于硅质岩、泥质灰岩等一套组合复杂的地层中。含锰地层结核状、条带状构造发育,微、水平层理明显,矿床具有沉积型的典型特征,矿石中的豆、鮞体及条带同时形成[3]。矿区内侵入体周围岩石未发现变质现象,三矿层物质成分基本相似。因此认为,下雷矿床属沉积成因的锰矿床,是浅海碳酸盐台地内的“台沟”相沉积的产物,而氧化锰矿是碳酸锰矿层经过长期的表生风化作用,在氧化带中富集而成。但是矿质沉积富集之后,在成岩阶段中肯定受到较低程度的温度和压力的改造,而硅酸锰是否在此阶段形成,值得进一步探索。本区控矿因素及找矿标志归纳起来主要有以下几点:

(1)锰矿严格受地层层位及含锰岩系所控制。含锰地层为上泥盆统五指山组(D3w),含锰岩系为泥质-灰质--硅质组合,这也是寻找锰矿床的地层岩性标志。

(2)构造条件控制锰矿层的空间形态、产状。锰矿层产状与围岩一致,随褶皱呈波状起伏,其产状受构造控制明显,在次级褶皱发育的向斜构造,有利于赋存并上规模的锰矿床。

(3)地表有层状的次生氧化锰矿露头,是锰帽型风化矿床的直接找矿标志,也预示着该区中深部可能存在原生的沉积碳酸锰矿床。

(4)地表氧化锰矿是原生含锰的岩石经过物理及化学风化作用、钙镁等主要元素流失后淋滤富集的。氧化锰矿石的锰品位越富,也指示着其原生含锰岩石的锰含量可能就越高,也是碳酸锰矿床的间接找矿标志。

3 结语

本文以广西大新县下雷矿区为例,开展了锰矿地质特征及成功规律的研究。此次研究从矿区地层、岩性、构造及锰矿层特征等方面入手,进行区域成矿规律的分析。锰矿作为我国急缺的重要矿产之一,希望通过此次研究,为我国锰矿找矿工作提供一个新的思路,助力解决我国锰矿储备量不足的问题。