基于地表覆盖数据的生态用地景观格局分析

2021-03-06石善球柴燕妮

石善球,柴燕妮

(1.江苏省基础地理信息中心,江苏 南京 210013)

20 世纪80 年代,景观生态学被引入中国,相关研究理论迅猛发展。21 世纪后,国内学者们发表了数量可观的相关理论和研究成果。景观格局指数作为景观格局分析的重要手段,对景观生态学的发展起到了极大的推动作用,也在不同领域研究中引起了较大的反响[1]。地理国情监测是从地理的角度,采用空间化方法,对国情进行持续观测并对观测结果进行描述、分析、预测和可视化的过程[2]。自2013-2015 年国务院开展第一次全国地理国情普查工作以来,连续多年的地理国情常态化监测使测绘部门积累了多期地理国情数据,这些数据具有海量、准确、连续、动态、综合等特点,为进一步开展地理国情监测和研究奠定了基础[3-4]。很多学者也将地理国情数据应用于景观格局研究,并且取得了良好的应用效果。

王华等[5]基于地理国情普查数据,对佛山市三水区地表覆盖景观类型特征和景观格局特征进行了量化分析,并根据分析结果提出了县域景观格局优化建议;贾胜韬[6]借助地理国情普查数据,对曹妃甸工业园区的地表景观格局时空变化进行了分析,预测模拟出曹妃甸工业园区未来地表景观格局结构变化趋势,对该区域国土空间开发合理提供建议,实现可持续发展的理念;李瑞敏等[7]基于地理国情普查数据对奉化市建成区的绿地景观格局进行了研究,并对各街区绿地景观指数做了比较分析;刘颖[8]利用2014 年和2018 年地理国情数据研究了辽宁省某城市的景观格局变化情况,证明研究区在研究时间段内居民设施用地以及景观复杂程度均有所提升,区域整体处于稳步发展状态;杨晓红等[9]基于安徽省地理国情数据,结合相关统计资料,利用景观格局指数分析研究了2015-2017 年安徽省土地利用景观格局现状等。但大部分学者的研究基本以行政区划为研究单元,针对重点功能区的相关研究相对较少,因此基于江苏省地理国情数据,以江淮生态经济区为例,分析重点功能区内生态用地景观格局结构特征及变化情况。

1 研究区概况

江淮生态经济区处于江苏省中心区域,包括淮安、宿迁2 个设区市及里下河地区的高邮、宝应、兴化、建湖、阜宁5 个县市,是全面配合国家大运河文化带和国家江淮生态大走廊划定的功能区经济区,是扬子江城市群、沿海经济带、徐州淮海经济区中心城市的共同腹地和后花园。境内拥有洪泽湖、骆马湖、白马湖、高邮湖等大型湖泊,水网密布、水资源丰富,水面率高达21%,是我省乃至全国水面率最高的地区之一。在江苏省“1+3”重点功能区战略中,江淮生态经济区具有独特的地位和作用,必须以生态为前提和底色,做足生态文章,彰显生态优势,更好地优化发展路径和模式,在吸引优质资源、高端要素上下功夫,把这方水土建成生活美好、令人向往的地方[10-12]。

2 数据与方法

2.1 数据来源及处理

2015 年和2018 年江苏省地表覆盖数据来源于江苏省基础地理信息中心,数据内容详实地反映了江苏省地表自然地理要素和人文地理要素的空间状况。2015 年地表覆盖数据包括耕地(0100)、园地(0200)、林地(0300)、草地(0400)、房屋建筑区(0500)、道路(0600)、构筑物(0700)、人工堆掘地(0800)、荒漠与裸露地表(0900)和水域(1000)10 个一级分类,2018 年重新调整了地表覆盖分类结构,将耕地和园地划分为种植土地(0100)、林地和草地划分为林草覆盖(0300),其他分类不变,共包含8 个一级分类。

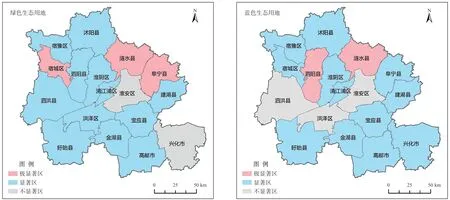

参考城市生态学方面的国际前沿研究[13],从地表覆盖分类数据中选取以提供生态产品或生态服务为主体功能的用地进行重新映射,得到江淮生态经济区内的生态用地数据,其中林草覆盖重新映射为绿色生态用地,荒漠与裸露地表重新映射为灰色生态用地,水域重新映射为蓝色生态用地,如图1 所示。

图1 江淮生态经济区生态用地空间分布图

2.2 生态用地景观格局指数

景观格局指景观的空间结构特征,既表现出景观异质性,又反映出自然或人为干扰作用的结果[14]。景观格局指数可以定量反映各土地利用类型的景观格局特征。综合考虑江淮生态经济区的自然地理特征和各景观格局指数的生态学含义,通过对比筛选,选取9 个景观指数对区域生态用地景观格局结构特征和变化规律进行分析:斑块数(NP)、斑块密度(PD)和景观破碎度(C)表征生态用地破碎程度,边界密度(ED)、蔓延度指数(CONTAG)和分维数(D)衡量生态用地形状复杂性,香农多样性指数(SHDI)、香农均匀性指数(SHEI)和聚集度指数(AI)体现生态用地分布均匀性。景观格局指数具体含义和计算公式如下[9,15]。

2.2.1 生态用地破碎程度

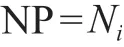

1)斑块数(NP):指某一生态用地景观类型的斑块数量,反映生态用地景观类型的空间格局,其值越大,景观破碎度越高,反之则越低。

式中,Ni为生态用地景观类型i 的斑块数量。

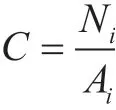

2)斑块密度(PD):指单位面积的某一生态用地景观类型的斑块数量,反映生态用地景观类型的分化程度,斑块密度越大表示景观破碎程度越高。

式中,A 为研究区总面积。

3)景观破碎度(C):表征生态用地景观被自然或人为分割的破碎程度,反映生态用地景观空间结构的复杂性。式中,Ai为生态用地景观类型i 的总面积。

2.2.2 生态用地形状复杂性

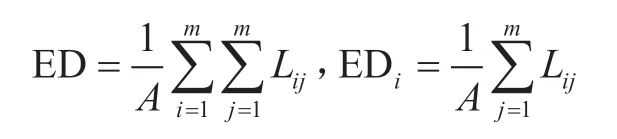

1)边界密度(ED):从边形特征上描述生态用地景观的破碎化程度。

式中,Lij为某一生态用地景观斑块i 与相邻景观斑块j之间的边界长度;m 为生态用地景观斑块类型数。

2)蔓延度指数(CONTAG):指各生态用地景观类型斑块的凝聚性或外延性,其值介于0~100 之间,值越大,表明生态用地景观中的优势斑块类型之间连接度越好,反之则表明生态用地景观类型斑块布局分散,景观破碎化程度较高。

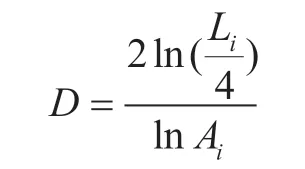

3)分维数(D):D 值的理论范围为1.0~2.0,值越大,表明生态用地景观斑块的形状越复杂,1.0 表示形状最简单的正方形斑块,2.0 表示等面积下形状最复杂的斑块。

式中,Li为生态用地景观类型i 的总周长。

2.2.3 生态用地分布均匀性

1)香农多样性指数(SHDI)反映生态用地景观异质性,SHDI=0 表示生态用地景观有一个斑块组成,SHDI 值增大则表明生态用地景观斑块呈现均衡化的分布趋势。

式中,Pi为生态用地景观类型i 的面积比例。

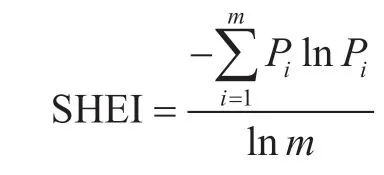

2)香农均匀度指数(SHEI)描述生态用地景观中不同景观类型的分配均匀程度。当SHEI 趋近于1 时,表明生态用地景观斑块分布的均匀程度趋于最大。

3)聚集度指数(AI)反映生态用地景观斑块可能的最大邻近度。当生态用地景观中的同类斑块最大程度的离散分布时,AI=0;当聚合成一个单独的、结构紧凑的斑块时,AI=100。

式中,n 为某一生态用地景观斑块类型的斑块个数;Pij为生态用地景观斑块类型i 与j 相邻的概率。

3 结果与分析

3.1 生态用地景观格局结构特征分析

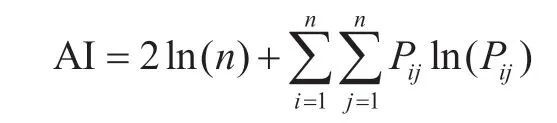

利用ArcGIS10.2 和Fragstats4.2 软件计算江淮生态经济区生态用地景观格局指数,统计结果如表1 所示。

1)从生态用地破碎程度上分析:2 0 1 5 年和2018 年,江淮生态经济区绿色生态用地斑块数最多、斑块密度最大,其次为蓝色生态用地,灰色生态用地的斑块数和斑块密度都处于较低水平,实际的景观意义较小。由此表明江淮地区蓝色生态用地的破碎化程度较低,斑块间有着较好的连通性,这与研究区内大型湖泊集聚的现状吻合;而绿色生态用地斑块较为破碎,林草地的生态功能有待进一步完善。

2)从生态用地形状复杂性上分析:2015 年和2018 年,江淮生态经济区绿色生态用地类型值最大,表明其形状最为复杂,蓝色生态用地的形状复杂性低于绿色生态用地,灰色生态用地类型值最小。主要由于绿色生态用地分布较散,且受人为活动干扰严重,破碎化程度高,景观斑块边界不明显;蓝色生态用地来源于坑塘、河流和湖泊,坑塘与河流的形状边界多呈现一定规则性,而湖泊受围垦和围网养殖的影响,自然边界受到破坏,形状复杂性降低;灰色生态用地类型大多是人为干扰所形成,形状较为简单。

3)从生态用地分布均匀性上分析:2015 年和2018 年,江淮生态经济区蓝色生态用地的香农多样性指数、香农均匀度指数均为最高,说明该类型景观结构良好,斑块分布均匀,生态系统间多样性较高。蓝色生态用地和灰色生态用地的聚集度指数均较高,说明研究区内斑块聚集程度较高,存在明显差异。灰色生态用地的香农多样性指数和香农均匀度指数均最低,多样性较为单一,而聚集度指数接近1,主要由于研究区内灰色生态用地的数量极少,景观特征不显著。

表1 2015 年和2018 年江淮生态经济区生态用地景观指数统计表

3.2 生态用地景观格局变化情况分析

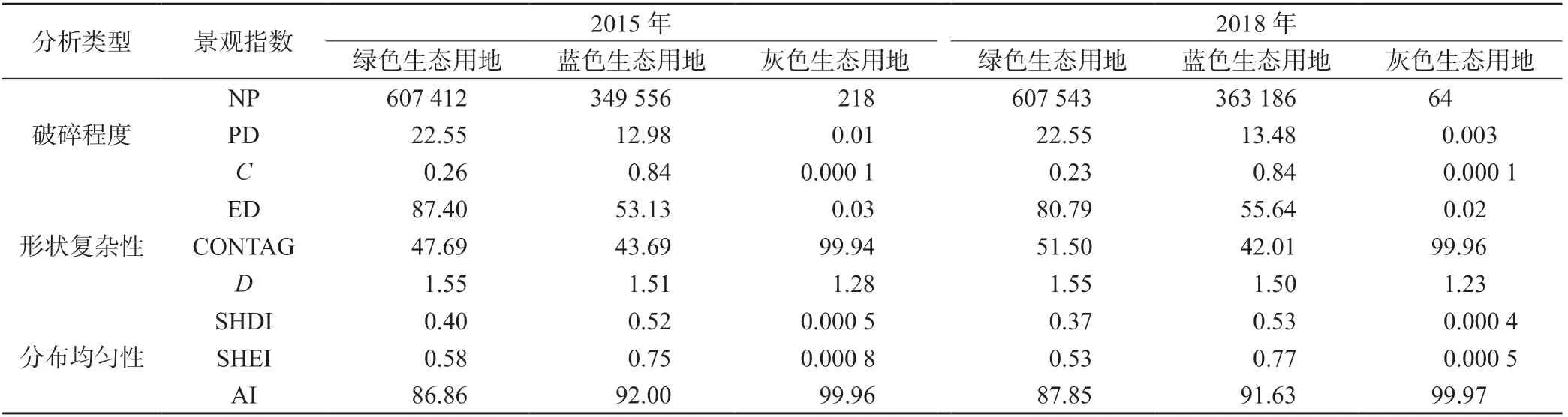

1)由图2 可以看出,2015-2018 年,江淮生态经济区蓝色生态用地的斑块数、斑块密度、边界密度、香农多样性指数和香农均匀度指数均呈上升趋势,表征蓝色生态用地在边缘形状上由简单向复杂发展,景观类型由单一向多种类发展。当然,斑块数和斑块密度的增加说明蓝色生态用地景观的破碎程度增强,蔓延度指数减少表明蓝色生态用地景观存在外延发展的趋势。

绿色生态用地的蔓延度指数与聚集度指数上升,表明研究区内绿色生态景观的团聚程度增强,优势斑块的存在使得生态景观具有更好的联通性。边界密度、香农多样性指数和香农均匀度指数呈减少趋势,景观类型的均匀程度有所下降,边缘形状由复杂向简单发展,主要是人为干扰条件下,土地流转政策的驱动,使得原本相对分散的绿色生态用地趋于集聚发展。

灰色生态用地斑块数和斑块密度都处于较低水平,形状简单,且多为人为干扰所形成,景观指数变化频繁且剧烈,实际景观意义参考价值较小。

图2 2015-2018 年江淮生态经济区生态用地景观指数变化图

2)根据江淮生态经济区蓝色生态用地和绿色生态用地景观格局结构特征及变化范围,按县域尺度将生态用地景观格局变化情况分为3 个显著性等级:景观格局变化极显著区、景观格局变化显著区和景观格局变化不显著区,生态用地景观格局变化分区图如图3 所示。

蓝色生态用地景观格局变化极显著区包括涟水县和泗阳县,景观斑块离散化程度增加,表明两个县内人类扰动逐渐减轻,斑块的不规则程度继续加大,景观结构得到优化。景观格局变化不显著区有泗洪县、洪泽区和淮安区,泗洪和洪泽都位于洪泽湖畔,对于水域湿地的保护程度处于较高水平,先后提出“水韵泗洪”和“美丽清纯洪泽湖”的生态理念,因此蓝色生态用地未发生较大变动,生态格局趋于稳定。

绿色生态用地景观格局变化极显著区包括阜宁县、宿城区和涟水县,生态景观斑块间的集聚度增加,人类活动对绿色生态用地扰动加大,斑块更加趋于简单化和规则化。景观格局变化不显著区有兴化市和淮安区,主要由于兴化市水域较多,林地与草地占地较少,淮安区是淮安市老城区,城市发展趋于成熟,用地变化平稳,未发生剧烈变动。

图3 2015-2018 年江淮生态经济区生态用地景观格局变化分区图

4 结 语

基于江苏省地理国情数据,通过重新映射,得到江淮生态经济区生态用地分类数据,进一步分析区域生态用地景观格局结构特征和变化情况,得到以下主要结论:

1)2015 年和2018 年,江淮生态经济区生态用地景观格局基本呈现相同的分布特征,即绿色生态用地破碎化程度高,边界形状复杂;蓝色生态用地分布集中,形状复杂性低于绿色生态用地;灰色生态用地形状最为简单,景观特征不显著。

2)2015-2018 年,江淮生态经济区绿色生态用地趋向集中,斑块团聚程度增强,景观格局趋向规则化;蓝色生态用地景观破碎度增强,趋向分散,景观格局总体呈现逐渐复杂化、破碎化的演变特征;灰色生态用地景观指数变化频繁且剧烈,实际景观意义参考价值较小。

综合分析,人类活动对江淮生态经济区生态空间的扰动处于可控状态,干扰影响有限,生态空间相对稳定。