城市道路灾害防控技术体系的构想研究

2021-03-05孙振锋刘传新

孙振锋,刘传新

(苏交科集团股份有限公司,江苏 南京 210017)

0 前 言

2018年2月佛山市季华西路发生路面塌陷,造成11人死亡,8人受伤,同年10月四川达州发生路面塌陷,4名路人死亡;2019年8月杭州地铁施工连续引起两次大范围地面塌陷沉降;2020年1月西宁公交车站台路面塌陷,造成9人遇难,1人失踪……

数字触目惊心,事故频发不断。近几年来,城市道路灾害几乎到了每天发生一起的地步,凸显我国逐步进入城市灾害爆发的高峰期。从上述灾害案例可以看出,从沿海到内陆边远地区,从一线城市到二、三线中小城市,道路塌陷问题已遍及全国各地,越来越多的城市都面临着不同程度的道路灾害发生威胁,造成严重的生命财产损失和社会影响。

1 灾害类型及成因

依据《地质灾害分类分级标准(试行)》(T/CAGHP 001-2018),可以将地质灾害分为滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝六类。其中,影响城市道路的地质灾害主要为地面塌陷、地面沉降、地裂缝三类。

(1)地面塌陷:地表浅部岩土体向下陷落,地面形成凹陷、坑洞的一种地质现象。

从某些地区统计的城市路面塌陷资料看,引发城市道路地面塌陷的原因可以分为自然地质类与人文建设性破坏类,具有多发性、群发性、危害性、隐蔽性、突发性、复杂性等特征。

①自然地质类,以岩溶塌陷为代表,是在地质作用下自然形成的,因而是难以避免的。

②人文建设破坏类,主要原因是工程质量欠佳、基坑施工、地铁施工、管线施工以及地下设施在运行过程中的结构破损而引发路面塌陷,多与地下水流活动有关。

(2)地面沉降:因自然或人为因素产生的具有一定规模和分布规律的地表标高降低的地质现象,具有区域易发性、时间累进性、过程渐变性、成因复杂性、难以逆转性等特点。在其形成初期不大能够引起足够的重视和警觉,逐渐形成一定的规模后影响范围较广,表现最为明显的为线性工程如城市道路、地铁等。

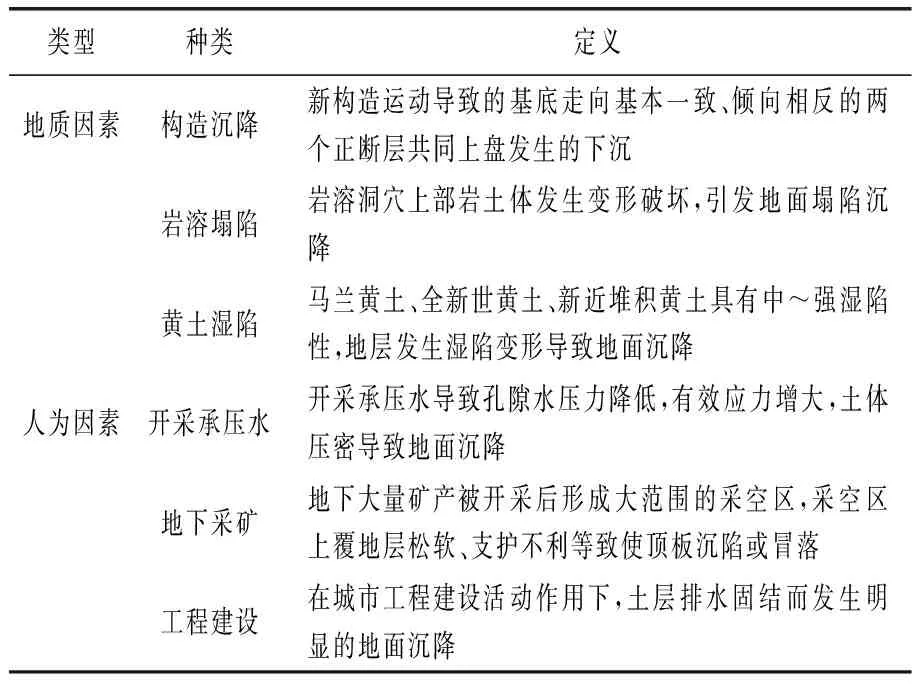

表1 地面沉降成因类型

(3)地裂缝:在地面形成的一种具有一定长度和规模的宏观地表破裂现象,具有隐伏性、蠕变性、周期性、方向性等特点,其中城市地裂缝由于受人类工程活动条件的影响,灾害性常常呈现季节性变化。

针对城市地裂缝的发育机理,主要形成三种成因论观点:构造成因论、水成因论和综合成因论。

①构造成因论:新构造活动是导致地裂缝产生的直接控制因素,其他为间接控制因素。

②水成因论:过量抽取深部地下水导致大面积地面沉降而引发地表地裂缝。

③综合成因论:地裂缝是多种因素叠加作用产生的结果。主导因素如新构造运动是地裂缝孕育、发展和活动的根本性因素;诱发因素主要有降水、地震等自然因素,以及超采地下水、灌溉等人为因素;影响因素的作用在于影响地裂缝发育程度,如地质、水体等。

2 灾害防控体系构建

依据现有的技术手段和标准规范,构建的城市道路灾害防控体系共分为五大部分:调查研究、探测技术、评估诊断、病害处治以及监测预警。

2.1 调查研究

基于苏交科“岩土环境与地下工程智能监测与大数据中心”,InSAR数据可以为探测技术的开展提供城市地面沉降的基础数据和信息分享,便于有针对性的进行资料收集,评估城市道路运营健康情况。

基础资料调查研究包括下列内容。

(1)地面沉降范围内的道路、地下管线、给排水设施等施工设计资料;

(2)地面沉降区地形图和测量控制资料;

(3)地面沉降区已有的岩土工程、水文地质、物探调查资料;

(4)地面沉降范围内已发生过的病害体记录及病害体修复的施工设计资料。

此外,通过开展现场踏勘工作,深入了解调查区域内地形地貌、周边环境、物探干扰源及其他典型情况,进一步核实已收集基础资料的完备性和可靠性,评估进行物理探测工作的作业风险,保障后续任务顺利完成。

2.2 探测技术

城市道路被硬化路面覆盖以及勘探经费、交通运输等客观条件的限制,不宜进行大规模的钻孔、坑槽开挖等常规地质勘探工作。因此,主要还是采用地球物理方法进行道路灾害的探测,即通过测量和研究地质目标体与周围介质的物理特征参数(如密度、弹性、磁性、电性等)差异,实现地质灾害体的识别与诊断,主要方法有:探地雷达法、高密度电法、高密度面波法、陆地声纳法及其他浅层地震勘探法。

(1)探地雷达法

探地雷达采用高频电磁波,通过向地面以下发射入射波,接收并记录来自目标介质内部或介质分界面上的反射波或透射波,分析介电常数变化或几何形状变化而产生相位、回波能量以及波形变化情况,从而推断出地下介质结构异常及分布范围。该检测技术探测精度比传统检测方法高,且又是连续性扫描,特别是三维扫描技术的不断提升应用,可精细地反映出地下空洞、裂缝发育情况。

但其缺点在于探测深度相对较浅,无法准确探查深部病害体。手推式探地雷达探测深度3~4 m,适合在非机动车道或绿化带等不平坦区域检测作业,可以作为道路灾害详查阶段探测手段,检测速度相对较慢,一般为2~3 km/h;车载式探地雷达可实现道路病害快速检测,检测车速度达30 km/h,可以短期内完成城市道路灾害普查工作。

(2)高密度电法

此检测方法基于不同介质间的电性差异,采用仿反射地震勘探的阵列式布极方式实施地表浅部探测。目前,已被广泛应用于岩溶区覆盖层结构和厚度探测、溶洞探测及其他地质构造探测,具有浅层横向分辨率高、成本低等特点。

但,城市中电网密布、路面硬化等诸多干扰因素的存在,严重限制了高密度电法的野外工作开展,同时由于干扰因素繁多,极大的降低了采集数据精度。

(3)浅层地震勘探

浅层地震勘探法方法多样,基本原理是利用物理弹性反射差异来探测地下构造情况,具有高精度、高分辨率,且对场地要求较小、探测深度大的优点,对于城市地下空间探测具有极大的应用价值。

但其仍存在较多的约束条件:城市是建筑物集中、人口密集的区域,基于安全等因素考虑不能使用爆炸性震源,产生的地震波不能对周围建筑物造成损害;此外,受场地外部因素影响,地震方法的检波器在噪声较大的区域无法开展工作。

(4)综合探测技术

从上述方法介绍来看,每一种探测方法均存在一定局限性和适用范围,相互配合,取长补短的综合探测技术是未来城市道路灾害探测工作的方向。

探测方法的选择应考虑以下因素:工作任务;作业条件;目标异常体类型;目标异常的特性;干扰因素种类;以及工作影响因素等。

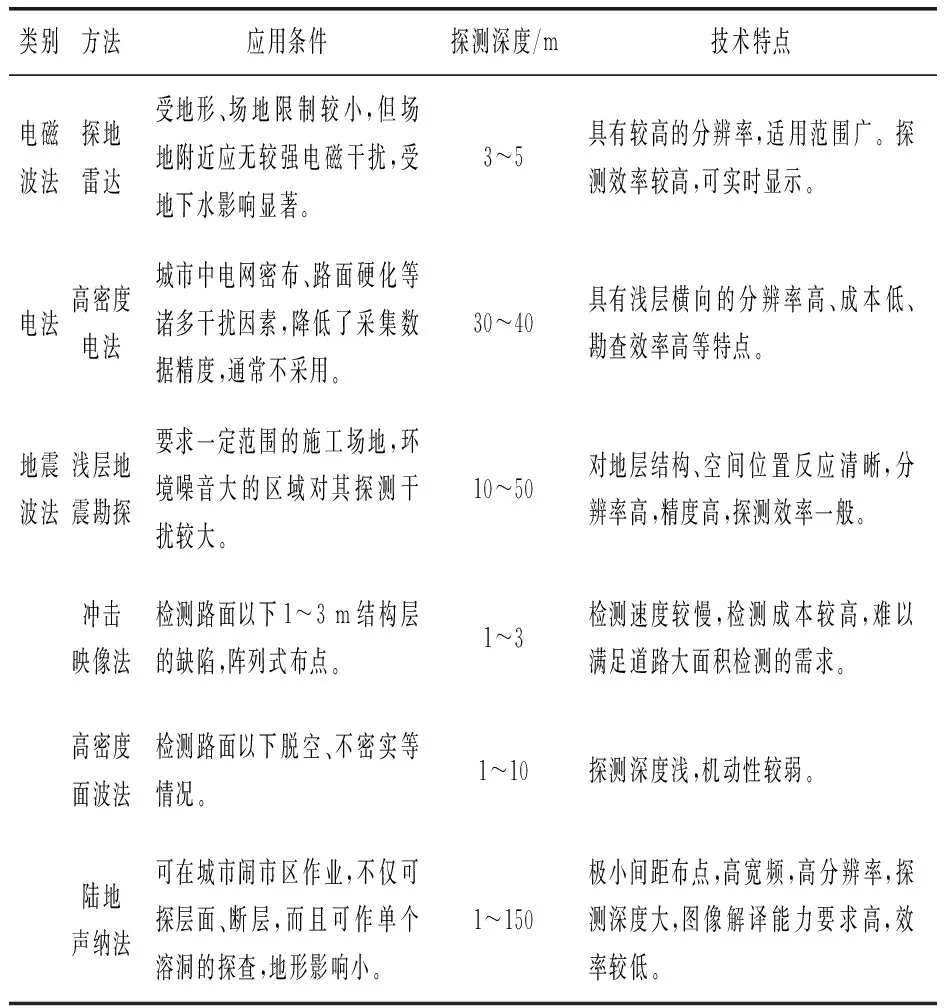

探测方法分析情况如表2所示。

表2 城市道路灾害探测方法一览表

2.3 评估诊断

根据道路探测结果,明确地下病害体的类型、埋深等属性,再选择钻探、挖探、钎探等多种方式实施结果验证,结合现场调查资料进而评估灾害风险等级,有利于后期开展针对性病害处治。

(1)风险可能性评估

风险发生可能性P按公式(1)计算

P=WAPA+WBPB+WCPC

(1)

WA+WB+WC=1

(2)

式中:WA为地下病害体属性指标权重,可取0.4~0.6;PA为地下病害体属性指标;WB为临近设施指标权重,可取0.3~0.4;PB为临近设施指标;WC为环境因素指标权重,可取0.1~0.2;PC为环境因素指标。

(2)风险后果C按公式(3)计算:

C=W1C1+W2C2+W3C3+W4C4+W5C5

(3)

(4)

式中:W1为地下病害体范围指标权重,可取0.3~0.4;C1为地下病害体范围指标;W2为设施危险性指标权重,可取0.2~0.3;C2为设施危险性指标;W3为人员密集程度指标权重,可取0.15~0.25;C3为人员密集程度指标;W4为财产密集程度指标权重,可取0.05~0.15;C4为财产密集程度指标;W5为社会影响指标权重,可取0.05~0.15;C5为社会影响指标。

(3)根据风险可能性P与风险后果C矩阵判定结果,将评估诊断风险等级划分为Ⅰ(很低)、Ⅱ(较低)、Ⅲ(中等)、Ⅳ(较高)、Ⅴ(极高)5个等级。

2.4 病害处治

秉承“以防为主、防治结合”原则,常用处治方法有。

(1)填堵法:适用于塌陷坑较浅时的处理,是一种最常见通用的治理措施;

(2)跨越法:适用于塌陷坑较大且回填困难时的处理方法;

(3)强夯法:采用较大的冲击对土体强力夯实;

(4)灌注法:适用于强化洞内充填物、填充洞隙的一种处理方法,能够起到拦截地下水的作用,将灌注材料通过钻孔或已有洞口实施灌注进行加固;

(5)深基础法:适用于深度较大且难以跨越时的处理方法,通常采用打入桩、钻孔灌注桩、深井和墩式基础等基础型式。

(6)控制抽排水强度法:合理控制抽排水的强度,是减少塌陷产生的一个途径。

2.5 监测预警

(1)已显现城市道路灾害的监测预警(预防灾害二次发生,从以往统计资料看,道路塌陷灾害存在同处多次发生的重复性);

可以依据《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB 50911-2013)中周边环境监测方法,对岩土体和周边建筑物的变形进行监测;对于已经开裂的地面或建筑物结构通过设置监测点位,采用人工或者自动化监测方式进行加密观测,及时反馈报警。

(2)隐伏城市道路灾害监测预警(主要监测隐伏地质构造活动、地下空洞、地下水位、地面沉降等)。

①区域地面沉降监测技术

a.精密水准测量:成果可靠、高精度,但效率低、劳动强度大;

b.GPS测量:设备昂贵,难以实现大规模布网监测;

c.InSAR技术:具有大范围、快速监测优势,是前两者方法的有效补充,也是目前处于热门研究应用的监测技术手段。

②地面沉降分层、水平位移动态监测

a.土体水平位移可以SAA阵列式测斜仪进行自动化监测;

b.土层分层沉降可以采用多点位移计进行自动化监测。

③地下水位动态监测

孔隙水压力的变化是土体运动的前兆,可以根据监测目的、土层的渗透性和监测时间的长短,选用封闭或开口方式埋设孔隙水压力计进行自动化监测。

④地下管线动态监测

依据《城镇供水管网漏水探测技术规程》(CJJ 159-2011)制定适宜的监测手段;方法有:流量法、压力法、噪音法、听音法、管道内窥法(CCTV)、气体追踪法、地表温度测量法等。

2.6 小结

综上,城市道路灾害防控技术可采用方案体系:InSAR调查+探地雷达(5 m范围内,路面坍陷、城市管线渗漏探测需求)+高密度面波法(1~10 m范围)+浅层地震法(10~50 m范围)+陆地声纳法(100 m范围)+钻孔验证+InSAR长期监测+自动化监测。

相互配合,取长补短,探测(普查、详查)+验证。

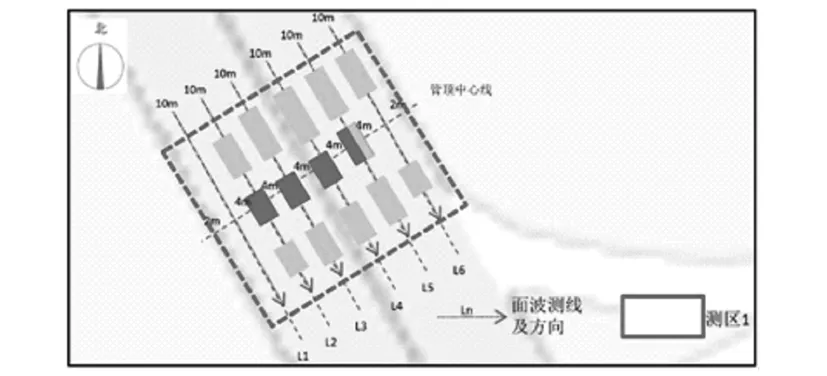

3 探测实施

泰州市疏港一路在下穿公路顶管施工过程中,在疏港一路与高港大道交叉路口北侧、疏港一路与江平路交叉路口西侧发生沉降变形,前期采用注浆加固以确保道路正常使用,为检查处治效果,对上述两处工点进行探查,以查明区域内密实情况及注浆效果,保证道路、管线安全。

采用高密度面波法和地质雷达法对地下周边区域进行探测,相隔一周分别完成高密度面波法和地质雷达法的现场数据采集作业。通过对原始数据的波形处理、频散分析和反演分析,以及进行图像的解释,获取检测区域的缺陷信息。

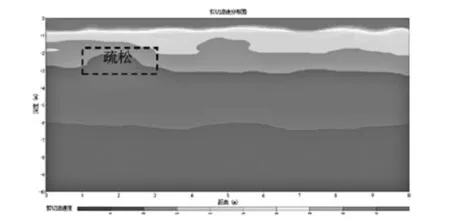

(1)高密度面波法探测典型结果示例

检测区域范围内,测线1~3 m,深度2~3 m,剪切波速度较周边区域较低,判断为地基土疏松,其他区域正常,未发现空洞区域。

图1 高密度面波法探测结果图

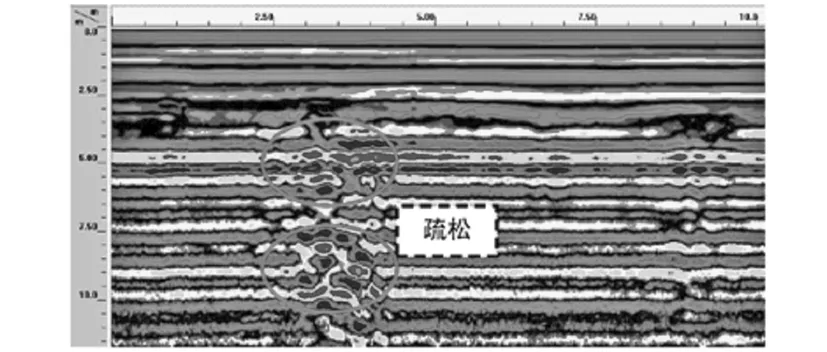

(2)地质雷达探测典型结果示例

检测区域范围内,测线2.5~4.5 m,深度3~6 m和7.5~10 m,电磁波反射强烈,判断为局部地基土疏松,其他区域正常,未发现空洞区域。

图2 地质雷达探测结果图

(3)通过对2个测区的综合检测,基本明晰了道路下部地基及土层的疏松、不密实等不良地质情况。

图3 测区1探测情况示意图

图4 测区2探测情况示意图

根据上述探测结果,对目前仍然存在较大面积的疏松或不密实区域,建议继续采取加固处治措施;同时,建议加强与政府部门和交警部门沟通和协调工作,做好道路缺陷区域的现场交通管制,控制重载车辆上路,建议在适当位置放置限重、限速标志等交通标识,提醒过往车辆注意减速慢行、切忌超载;对于缺陷严重、沉降变形较大的路面,建议开挖大修处治。

4 结 语

(1)随着城市道路灾害的加剧,国家和地方相继出台了一些政策举措。党的十九大提出构建以“城市群为主体”城镇协调发展格局和建设“交通强国”的战略目标,为新时代我国建设安全、绿色、高效的城市道路设施服务体系带来新的历史机遇。

(2)从国家战略,到地方政策法规,再到行业标准规范,城市道路灾害防控技术势在必行。政策法规与技术标准的颁布,为促进城市道路健康运营、增强城市综合承载能力、提高城市道路运行效率及防灾减灾能力提供了有力保障。

(3)目前的城市给排水管线铺设施工,往往采用砂石垫层,地层导水性强,因此与水有关的管线渗漏问题、管线脱空沉降问题需要特别关注,需要借助物理探测技术进行评估诊断,从而有效的保障路面结构安全和健康运营。

(4)为保证探测数据的连续性和采集的稳定性,需要明确各城市道路的起始里程,采取分段分部探测的方式,逐步完成整条道路的探测工作,一般情况下可按500~1 000 m进行分段探测。

(5)道路灾害探测前期可以采用车载式探地雷达进行快速化扫描普查,顺行车道方向进行探测;使用三维雷达天线时,同一起点同一终点进行探测;使用二维雷达天线时,可异起点异终点进行探测。

(6)根据车载雷达普查结果,分析划出道路地下病害体显著发育区域,再采用二维探地雷达(手推或人为拖拽)或其他物理探测方法进行详细探查,进一步明确地下病害体的类型、位置、规模、产状等特征。