“金色牢笼”:美国华人高技能家属移民的“再女性化”困境*

2021-03-04黄雅兰

黄雅兰

(暨南大学 新闻与传播学院,广东 广州 510632)

在全球化加速发展的当下,男性和女性经历着差异化的跨国移民。男性往往由于学业、事业等个人发展目标在经济等公共领域流动,女性的流动则更多与婚姻、家庭等私人领域密切相关。在以家庭为单位的移民中,女性往往牺牲自身事业以支持家庭在新环境中的安顿与重建,即便是一些接受了高等教育、掌握高技能的女性也会遭遇向下的职业流动。[1]而美国的移民政策不同程度地对家属移民的工作、经济权利加以限制,①根据美国公民与移民服务局的规定,F-2签证持有者为持学生签证者(F-1)的配偶或孩子,无工作资格;H-4签证持有者为持工作签证者(H类)的配偶或孩子,满足特定条件者可申请工作卡(EAD,Employment Authorization Document),否则无工作资格,该人群数量较大,工作权益问题最突出;J-2签证持有者是持有访问学者签证(J-1)者的配偶或孩子,可申请工作卡,在已获工作卡的情况下可进行特定时长的工作;L-2签证持有者为L-1签证持有者(在美国和中国都有商业机构的跨国公司,从中国分公司派遣高级经理、行政主管或拥有特殊知识的专业技术人员去美国分公司工作)的配偶或孩子,可以申请工作卡,在已获工作卡的情况下工作;O-3签证持有者为杰出人才O-1签证持有者的配偶或孩子,无工作资格。更加剧了女性家属移民的工作困境,使其不得不受困于家庭,扮演更加保守的性别角色。

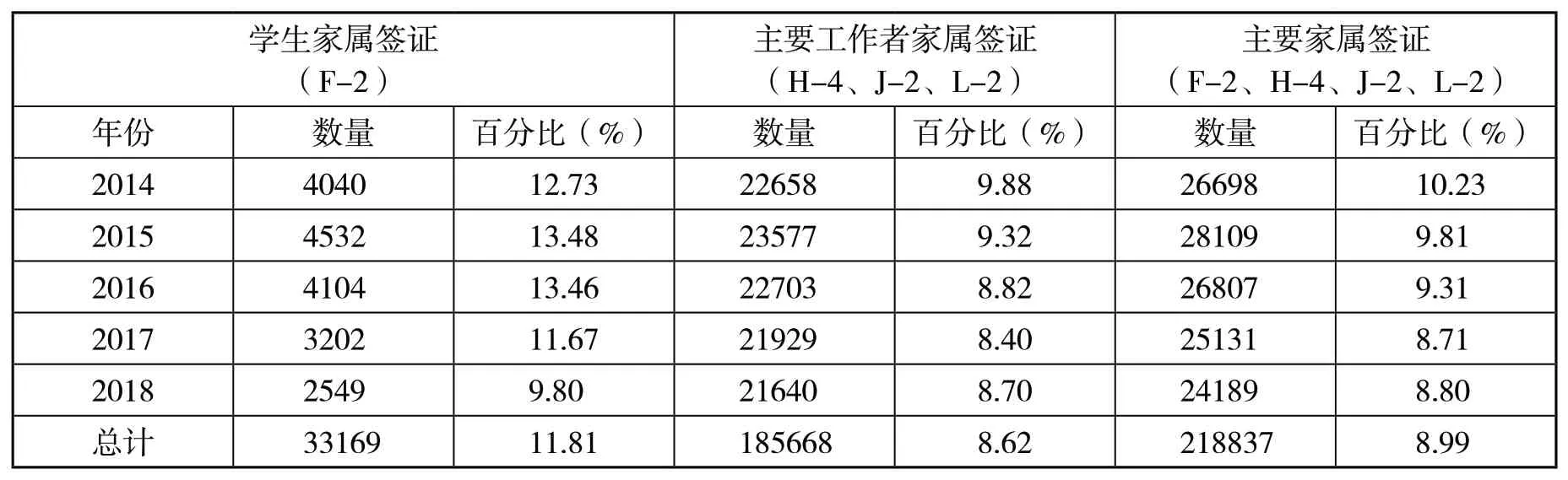

2009—2018年,在美国签发的主要家属签证(F-2、H-4、J-2、L-2)中,来自中国的女性获得了其中的8.99%。[2]中国女性向来有着较高的劳动率,这样的限制性政策无疑会给女性移民生活带来挑战。基于此,本文以持家属签证移民的高技能华人女性为研究对象,通过田野调查和深度访谈等方法回答以下问题:其移民后的家庭角色和工作状态如何改变?哪些因素造成了此种改变?女性如何看待这种家庭角色的变化?

一、文献综述

(一)“庇护”原则下的美国家属签证

自美国最早的《移民与国籍法案》起,以家属身份移民的女性就被局限于家庭领域,这一传统彰显了美国家庭关系中的“庇护”(coverture)原则,[3]即“婚姻存续期间,女性的存在和法律身份中止,或者至少被整合或合并进其丈夫的法律身份中”。[4]家属签证特别是H-4签证中的诸多限制性条款正是“庇护”原则的体现。在信息技术发展、高技术劳动力匮乏的背景下,美国公民与移民局自1990年起正式向从事“特殊而复杂”的“特殊职业”(主要是计算机和互联网相关行业)的外国工人发放H-1B签证,其配偶获得H-4签证。H-4签证持有者为保持居留美国的合法地位,必须严格遵守移民法规和相关限制,如不许工作、不能获得社会保险号码(工作和办理信用卡的前提)等。[5]持有F-2、J-2等其他家属签证的个人也在不同程度上受限。这些规定限制了女性工作的能力,强化其家庭角色,更糟糕的是,也助长了家庭暴力,限制了女性离婚的可能性和对子女的监护权,造成了其系统性从属地位。[6]因此,有研究者将H-1B和H-4签证持有者的境遇称为“父亲的梦想,母亲的监狱”。[7]绝大多数家属移民在其配偶获得绿卡后(需三至六年)才能摆脱这些限制,部分则通过另读学位(转F-1签证)后以学生身份找工作。在所有H-4签证持有者中,来自印度的女性占比重最高,2009—2018年共占所有H-4签证持有者的23.6%,因此出现了大量有关持H-4签证的印度女性的研究。研究发现,持家属签证移民的女性,其母亲、妻子等家庭身份被明显强化,因此她们将H-4签证戏称为“金色牢笼”②在美国社交网站facebook上,一个由H-4签证持有者建立的社区就叫做“H4, a Golden Cage”(H4,金色牢笼),https://www.facebook.com/H4visaacurse,2020年10月10日浏览。;另一些女性则会“夸大她们作为家庭主妇的角色”、花更多时间做家务以证明自身价值。[8]

在美国,“庇护”原则下的家属签证政策将女性视作“依赖者”(dependent),而“独立”(independence)才被视作公民权的基础,[9]“庇护”原则下的美国移民政策则无疑向着新自由主义更迈进一步,在市场和性别的交叉机制下构成对女性的双重压迫。

(二)华人家属移民的婚姻模式和性别角色

关于女性华人移民的研究于20世纪70年代末最早出现于史学领域,[10]80年代后,研究视野开始转向现代华人女性及其婚姻模式和性别角色等,[11]而关于来自中国的女性家属移民的研究则比较有限。事实上,19世纪末20世纪初的华人女性多出于家庭团聚目的以妻子、女儿等家属身份移民美国,而女性家属由于与丈夫共同劳动并成为“养家糊口者”,因此移民后的家庭地位明显提升。[12]20世纪80年代以来,中国政府开始向美国公派大批留学生和访问学者,留学人员大多为男性,随之而来的是大批陪读太太,与本文的研究对象类似,这些女性通常受过高等教育、来美国之前也有体面的工作,但是家属身份和英语水平限制了其在美国的职业发展,在留学生社区中,她们通常被称为“某太太”而不是自己的本名,“她们被局限在狭小的学生公寓中,以整理房间、烹调、阅读中文书报以及与其他留学生妻子电话聊天,或者照看孩子,来度过忙碌但漫长的一天。”[13]除了对家属移民的专门研究,研究人员对当代迁往加拿大、英国、澳大利亚、美国等地的华人女性特别是高技术女性移民后的工作和家庭生活的研究也发现,与男性移民的“成功故事”不同,女性普遍经历了向下的职业流动(尽管加拿大、澳大利亚等国并未限制家属移民的工作权利),承担了更多的家庭职责和情感劳动,在经济上和社交上更加依赖丈夫。[14]

除了早年的“陪读太太”,如今越来越多的家属移民是“工作太太”。2009—2018年,在所有H-1B和H-4签证持有者中,中国公民所占比重均排名第二(分别为10.6%和3.9%);加上其他类型的家属签证,共有8.99%的家属签证持有者来自中国(详见表1)。与对H-1B签证持有者详尽的人口统计数据相反,美国政府并未详细公开H-4签证和其他家属签证持有者的人口统计学特征,①值得注意的是,美国政府每年发布的关于H-1B签证持有者的报告会详述其年龄、教育背景、职业领域、收入等特征,而缺少对性别结构的报告。因此,只能根据H-1B签证持有者的特征(如年龄在25岁至34岁之间,年平均工资为9.5万美元,59.2%的人拥有硕士及以上学位)[15]推测其配偶的状况:②研究表明,中国当前都市青年在择偶时普遍关注教育背景和年龄的匹配程度(详见Yang Hu and Yue Qian,“Educational and Age Assortative Mating in China: The Importance of Marriage Order”, Demographic Research,41, 2019, pp.53-82),因此,对于前往美国求学和工作的男性而言,其伴侣也通常具有类似的受过高等教育、年轻等特征。在本研究的24名访谈对象中,仅有两名未接受过大学本科教育,其他22名访谈对象中有15名拥有硕士及以上学位。年龄在25至35岁之间,同样受过良好教育,相比于同时期美国家庭收入的中位数(61937美元),[16]其生活水平在中产阶级或之上。鉴于以往有限的调查数据和学术研究,本文力图对来自中国的女性家属签证持有者移民后的生存状况特别是家庭生活和工作进行探索。

有学者将跨国移民后找工作和重新定位的阶段称作“攸关的接合时刻”(vital conjuncture),在这一时期,移民的身份认同和未来发展处在成败的紧要关头,对于一些移民——特别是女性移民而言,他们很有可能永久性地陷入失业或在远低于移民前的低水平行业中工作。[17]据此,本文将在对来自中国的女性家属签证持有者在“攸关的接合时刻”的工作家庭状况进行田野调查的基础上,对其性别角色的变化及其性别身份进行探索。

表1 2009—2018年获签美国家属签证的中国公民数量

续表

二、研究方法和数据

笔者于2014年8月至2015年8月间在美国加州的旧金山湾区和圣迭戈市进行了田野调查和深度访谈,并于2017年2月回访了部分研究对象。加州是美国境内提出H-1B签证申请数量最多的州,旧金山湾区(硅谷)的众多科技公司、圣迭戈的芯片制造和生物制药工业聚落以及两地的高校吸引着大量来自中国的学生、学者和高技术工作者及其配偶。笔者在圣迭戈的田野调查由三部分构成:第一,笔者在某社区学校参加了一学期的英语课程,这是因为参加社区学校是不少家属移民提高英语水平、申请学位及丰富生活的重要方式;第二,笔者参与了加州大学圣迭戈分校附近某社区公园的华人妈妈聚会,该公园附近居住着大量在此读书和工作的新移民,每天上午9点至12点之间,许多全职妈妈会带孩子到公园玩耍;第三,笔者参与了当地一所华人基督教会的活动,特别是参加了专门针对家庭主妇的“妈妈团契”,初到教会时笔者向主理牧师告知了研究意向,并在参与中逐渐向妈妈团契的成员表明研究者身份,并对其进行访谈。此外,笔者于2014年9月和11月及2015年3月三次前往旧金山湾区进行访谈,由于时间原因,未能进行系统的田野观察,仅随机参与当地女性家属移民的聚会、图书馆英语课等活动。

深度访谈方面,除了田野调查中结识的访谈对象外,笔者还通过社交网络广泛寻找符合标准的研究对象,在此基础上通过滚雪球法联系到更多与本研究相关的家属移民,最终获得访谈对象24名。她们均通过F-2、H-4、J-2、L-2、O-3等各类家属签证进入美国,有的已获得绿卡或加入美国国籍;访谈以面对面方式进行,采取半结构式,每次访谈时间为一小时至两个半小时不等。

三、华人高技能家属移民的工作和家庭生活

在“攸关的接合时刻”,华人女性高技能家属移民不平均地分布于从工作到家庭的渐变带上,其中大部分人落在了家庭一端,仅有极少数专业对口的女性能突破签证的限制,回到移民前的工作行业和地位中。具体而言,她们的工作和家庭生活状态可总结为以下四类。

(一)硬核专业,续写辉煌

当女性移民所学专业或先前所处行业为易与国际对接(internationally transferable)的科学、技术(特别是与计算机和互联网相关)和管理等领域时,就更可能找到提供H-1B签证的工作,从而与国内的职业路径完美对接甚至获得更好的发展。H的经历在这类女性中很有代表性。2008年,她从中山大学计算机专业本科毕业后与同班同学的男友分别成为百度和谷歌的网络工程师。2011年,两人结婚,H的爱人获得调往美国总部工作的机会;同年4月,H辞去工作、以L-2家属签证来到美国。抵美仅一个月后,H就通过面试,获得了谷歌总部的工作机会:

2011年4月来美国,之前在国内是计算机专业,在百度从事软件工程师,来美国后继续做软件工程师,在百度和谷歌都是在搜索部门,工作内容基本完全一致。因为专业问题吧,找工作还算顺利,5月就拿到谷歌的职位,然后开始申请转成H-1B身份,10月H-1B身份生效就开始上班了。[18]

如H所说,她能快速找到工作是“因为专业问题”。计算机科学是当之无愧的“硬技能”,一方面有很强的国际对接性,几乎不受语言限制——H坦诚,自己虽然来美国4年多了,但英语水平仍停留在日常交往的水平,因为“写代码的话,大家写的都一样,用来交流工作的英文也很有限”;另一方面,她的技能属于美国当前最迫切需要的STEM领域。①即科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics),这是当前美国最紧俏也是最容易申请工作签证的领域。

同样专业过硬的A就没这么幸运了。来到美国前,A刚刚在英国排名第一的巴斯大学口译专业获得硕士学位,她本已通过了应聘联合国同声传译职位的第一轮面试,但由于男友获得了Facebook总部的工作机会,她就放弃应聘,与男友结婚并以H-4签证来到美国。当时,A充满自信,觉得到了美国同样可以“闯出一片天地”;还在英国读书时,她就开始为未来的职业生涯做准备,比如在招聘社交网站LinkedIn上更新账户信息,在口译网络论坛中建立人脉关系。然而,A于2012年初来到美国却发现,即使她找到了工作机会,“也没有公司愿意给翻译办H-1B签证”。从2012到2015年,“我一直都没有找到工作,到现在都没有找到特别合适的工作。最大的阻碍,就是签证吧。”

2015年2月,签证政策的变化瞬间改变了A的命运:美国国土安全部宣布,5月起允许部分满足条件的H-4签证持有者申请工作卡,在美国合法工作。政策刚宣布,就有公司主动联系到A,该公司此前就在LinkedIn上了解到A的教育背景和实习经历,但由于她的签证状态而无法雇佣她;新的签证政策出台后,该公司看到了A合法工作的可能性,因此即使她还没有申请到工作卡就迫不及待地将她招至麾下。

(二)重返课堂,艰难转型

既然掌握“硬技能”对找工作非常有效,那么对于先前不具备硬技能的家属移民而言,通过重返课堂、转换专业并最终掌握硬技能就成为重启职业生涯的重要途径。选择这条道路并坚持下来的女性家属移民并不多,原因在于,她们首先要转换甚至放弃先前擅长及认同的职业身份;其次,学习一项新技能也是费时、费力、费钱的大工程。

Z从记者到程序员的“转型”很有代表性。2009年从国内排名第一的新闻学院毕业后,Z在北京的一家杂志当记者;2011年6月,计算机专业的男友获得了在谷歌总部的工作机会,Z随即与男友结婚、辞去工作,于2012年初以H-4签证来到美国。在最初的半年,从职场女性到家庭主妇的“跌落”让Z很不适应:“我是那种不能没有寄托的人,必须得有事儿做”,但新闻专业让她无所适从;权衡了各种选项的难度和回报后,Z决定申请就业前景最好但难度最大的计算机硕士项目。

在专业背景空白的情况下,她首先在爱人的指点下学习在线课程;2013年初,Z来到社区学校,开始系统学习编程。从新闻到计算机的跨越给名校出身、自信满满的Z带来了前所未有的挑战,“在学计算机专业的时候,阶段性地就会担心,这条路我到底能不能走下去?阶段性地觉得自己学不下去了,甚至活不下去了。”而学习中遇到的困难与申请学校时的挫败感简直无法相提并论。择校时,Z把目标直接圈定在硅谷周边的名气不大但就业较好的学校。在圣何塞州立大学的招生面试时,Z说她“用了所有新闻传播的技巧聊了一个小时,既摆事实讲道理,又用情感去打动他”,在被招生顾问以本科专业背景不符而拒绝时,她甚至哭着跟对方央求了20分钟。在觉得走入绝境时,2014年初她得到了圣塔克拉拉大学计算机硕士项目的录取通知,当年4月入学。2015年3月完成第一年学习后,Z获得了在谷歌总部的暑期实习机会:

当谷歌给我职位的时候,我真的觉得自己一步登天了,无论以后能不能留在谷歌,我已经成功了。虽然我知道后面还需要很多努力,但我就是觉得自己终于可以抬起头做人了。[19]

2016年初,在来到美国4年后,Z硕士毕业,并被谷歌总部正式录用为网络工程师,结束了“不堪回首”的H-4生涯。Z的转型在“硅谷太太”中很有代表性,硅谷是全球互联网产业的核心,大型科技公司云集,小型创业公司遍地开花,有很大的人才需求。笔者的访谈对象中共有9位硅谷太太,访谈进行时,6位正在或准备从事计算机相关职业:包括H在内的两位得益于先前专业背景的已找到工作,包括Z在内的两位则通过转专业读硕士也成功在IT公司就职,另外两位则处于申请硕士的阶段。除了计算机相关专业,会计也是女性家属移民转专业时的热门选项。

(三)家庭为主,线上兼职

在学科性别分化的大背景下,计算机行业的女性数量比较有限,能在而立之年另起炉灶则更需要较强的学习能力和意志力,因此上述情况在女性家属移民中并不多见,且选择这条道路的多为未生育的女性。然而,互联网开放、互联和共享的特性也为家务和生养负担更重的家属移民开辟了从事兼职的灰色地带。

代购在兼职中最为常见,女性移民大多通过朋友圈或微信中的“微店”发布商品信息,以国内亲朋好友及其社交网络为主要目标,代购商品多为护肤品、保健品、服装鞋子等。2015年2月,笔者在社区学校英语班上结识了C,移民前她在国内一所高校做行政工作,由于大学时是会计专业,她打算在美国参加注册会计师考试,为此她每周一到周五上午在社区学校上会计课,周一到周五的晚上和周六上午参加英语课。2015年3月以来,代购信息在C的微信朋友圈中日渐增加,除了商品信息,她还经常晒出顾客的购买清单、发货快递号和买家秀;几个月下来,广告词和配图越来越精致。根据她晒出的购买和发货清单,2015年12月,她共发布了130条代购广告(最多单日发16条),完成300笔订单。C坦言,由于代购收入状况较好且不影响家庭生活,她已经放弃了考注册会计师的计划。

低门槛、灵活性强的分享经济也吸引了一些家属移民。2014年8月,S辞去工作,持J-2签证跟随到美国做博士后研究的丈夫来到美国,带着两岁女儿的她成为了家庭主妇。除了代购,S还当起“二房东”,通过Airbnb将其租住公寓中的一间卧室出租。S说,她爱人的年收入约为税前4万美元,扣掉“加州的重税”和保险,每月净收入为2700美元,其中1600美元用来交房租,剩下的1100美元则要用于支撑一家三口的生活。看到她所在的教会中有人通过Airbnb出租房间,S将两居室中的一间卧室腾出来,价格为每天49美元,这样下来,每月约有1300美元的收入,明显改善了家庭经济状况。我在S家访谈时,恰逢她的房客也在家,这位来自上海的游客对S的房间和服务进行了高度评价。访谈过程中,S会时不时打开手机,回复Airbnb上的询问留言,她说,“Airbnb跟代购一样,拿着手机就能把事做了,特别简单,也不耽误看孩子、做家务。”如S所说,以数字技术为基础的分享经济不仅让家属移民绕过工作限制,而且打破了常规工作对于工作者时间和身体在场的要求,碎片化的沟通方式和较低的技术门槛让缺少整块时间和专业技能的全职妈妈们能充分利用“全职”优势创造价值。

此外,互联网还使得“消失的地域”成为可能,工作任务的跨国外包和电子商务为移民在灰色地带的“地下工作”创造了可能性。例如,上文提到的翻译专业人员A尽管三年间没找到正式工作,但她一直通过互联网为国内的翻译公司远程完成笔译任务。持H-4签证的Q则与爱人以一位已获绿卡的朋友的名义在美国注册了电子商务公司,每天她在线与中国的工厂联系、与中美两国海关周旋,再通过亚马逊网站销售产品和提供售后服务;这样一来,足不出户的Q就能赚得和博士毕业的工程师爱人一样的收入。

无独有偶,来自其他国家的家属移民也在类似的灰色地带工作着。项飚在关于印度IT工人的研究中提到,持H-4签证的印度女性“通常都在印度或从她们丈夫那里学过IT技术,这些人便经常从印度老乡办的中小型IT企业里转包一些项目,在家里干,成为印度企业在美国合同转包的一个重要劳动力资源”。[20]

(四)回归家庭,全职主妇

除上述三种生活方式外,更多家属移民选择彻底回归家庭。造成该现象的原因很多,首先,男性在移民前就解决了工作问题,移民后的生活中心自然围绕工作展开,于是家属移民承担起在新环境中安顿和照顾全家人的再生产劳动,如租房买房、置办生活用品、养育子女及重建社会关系等。

2013年,L从国内最好的医学本硕博八年制项目毕业后进入协和医院工作;2014年初,由于爱人获得了高通公司总部的工作机会,她便辞职持H-4签证一同赴美。由于家在北京,她出国前要么吃食堂、点外卖,要么在父母家吃饭,从未做过饭,也很少做家务,“刚到美国最不适应的就是不会做饭”:

完全换了新环境,就是白手起家,要各种买东西。所以一开始,主要就是学做饭、买东西,我那时候天天上微博看菜谱,上北美省钱快报买各种东西……每天差不多一睁眼就开始琢磨要做什么(饭),下午四点半开始准备,晚上七点也不一定能吃上。[21]

L经历的生活变化在家属移民中很有代表性。在田野调查期间,访谈对象中的不少全职主妇都在微信朋友圈中分享文章《“不就是带个孩子嘛?能有多累啊?”“要不你试试?”》,这篇文章以大量动图描绘了给小孩喂饭、穿衣、洗澡、讲故事、哄睡等生活场景,引起了全职妈妈们的强烈共鸣。X分享此文时写道,“看完这个,我想给编辑一个爱的拥抱,真的是真实写照,一个不落。”

而以X为代表的被“搬运”的女性基本上从婚姻一开始就注定成为全职主妇。在北美的华人网络论坛(如未名空间、北美华人e网)中,“搬运”一词用于指代如下移民现象:在美国读书或工作的男性通过交友网站或亲友介绍结识国内的女性,两人在较短时间内结婚,女性随即以家属身份移民美国。X在国内时是一名幼师,2012年底通过亲戚介绍认识了在美国读博士的小胡,后者当时趁圣诞节假期回国,两人见面后互生好感,半年后结婚;随即,X以F-2签证来到美国,到美国没多久就怀孕了。2015年访谈进行时,X的儿子刚满一岁,她说,来美国这两年很少出门,全部生活围绕宝宝进行,“我现在什么都不干,就是以他为中心,再不把他带好,那我也挺对不起自己的。”“搬运”这种婚姻类型与欧美等国常出现的“邮寄新娘”(mail-order bride)有类似之处:丈夫与妻子之间的主从关系更加明显,女性移民后的生活也更以家庭为中心。[22]

其次,除受到移民政策和婚姻模式的影响外,女性家属选择成为全职主妇也与美国家庭文化有关。在19世纪的美国,“重要的家庭主妇”(notable housewife)——掌握多种家务技能并承担为国家培养未来公民的重任——被塑造为理想的女性形象。[23]尽管20世纪后半叶受到女权运动的影响,美国全职主妇的比重从50%下降至23%,但自2000年以来,全职主妇的比重又明显回升(2014年升至30%)。[24]以薪酬为主题的美国网站认为,2014年全职主妇完成的工作折合年薪为118905美元,2019年这一数字则为178201美元,[25]全职主妇被视作一种职业选择。访谈对象W于2010年毕业于北京的一所985高校,在一家培训机构做老师,她那时“还是个比较有事业心的女生”,最多时一天要上8节课。2013年9月,W的爱人到美国攻读博士学位,于是她辞去工作,带着不满一岁的女儿持F-2签证一同来到美国。一开始,W觉得自己无法施展专业,“是弱势群体”,但慢慢地她习惯了这种生活:

女人是一定要结婚、生孩子的,每个阶段有每个阶段的任务,照料家庭、把孩子养大也是一种事业。人总是要有选择和权衡的,总要放弃些什么,如果我能把孩子照顾好、把家照料好,也是我人生的成功。[26]

此外,基督教对家庭和生育价值的推崇也是部分女性接受全职主妇角色的重要原因。在美国有宗教信仰的华人中,基督徒所占比重最高;华人基督教会不仅是宗教场所,还是其获得族群归属和文化认同的方式以及建立熟人社会的社交空间。[27]对家属移民而言,教会不仅拓宽其生活范围,基督教教义也能提供精神支柱,缓解其孤独、焦虑等情绪。上文提到的同时兼职代购和Airbnb房东的S最初到美国时谁都不认识,白天没事时就带着两岁的女儿坐在路边,“看人看车,因为实在太无聊了”;后来,她联系上华人教会,不到半年,就接受洗礼、成为基督徒,她认为,“信了主之后,我觉得心里确实平安多了,很多事情不再忧虑了”。和S同在一间教会的家属移民Y则指出了基督教对她的婚姻观和性别观的影响:

我们在结婚时就已经说了,男人是女人的头,女人是男人的肋骨,男人确实是起主导作用的。我老公有什么事情问我,即使是我给了他建议,我也不会说这是我的功劳。[28]

四、“再女性化”:权利剥夺还是文化抵抗?

受到签证政策、就业市场结构、迁入国性别文化和宗教文化等因素的影响,在从职场到家庭的渐变带上,更多女性家属移民落入家庭一端;与此同时,即便是重新找到工作的职场女性也因为家庭支持的丧失而担负着比在国内时更重的家务负担,位于光谱不同位置的家属移民均经历着“再女性化”的困境。

(一)“主妇化”与“再女性化”:新自由主义政策下的性别文化转向

根据2010年一项中国妇女地位调查,女性每日家务劳动时间比男性多61.8分钟,女性依然从事着绝大部分的家务劳动;[29]即便是工作女性,下班后也要开始第二班工作(second shift)——家务;因此,在如今我国的城市双职工家庭中,夫妇双方的父母往往成为家庭的“第二个妻子”,承担起做饭、洗衣、照顾孩子等家务劳动。[30]跨国移民后,父母的家务支持不再触手可及,①一些移民家庭在生育前后会将父母接到美国,但由于父母一般持旅游签证前往美国,合法居留时间仅半年,因此能够提供的帮助比较有限。家务便重新落到妻子肩上。例如,上文提到来美国后很快获得在谷歌总部工作机会的H,尽管她目前和爱人从事着相同的工作、身居同等级别,但在家务方面,她的投入却“多多了”,特别是生娃后,双方老人都不方便来美国帮忙,于是她请了一位华人阿姨周一到周五白天带娃,请了一个墨西哥裔保洁团队每周来家里打扫卫生,“这样我就可以上班了,晚上下班回来和周末就我自己带”;但她并不在乎爱人少做家务,在她看来,“男的普遍懒,眼里没活,不主动干活,很难要求男的跟女的付出一样多”。而从记者转行成为网络工程师的Z尽管“事业心很重”,择业时仍将能否“照顾家庭”作为重要指标:

谷歌真的是最理想的企业,工作压力不会很大,上班时间非常灵活,很多人下午三点就下班了,美国这边的学校是下午三点放学,这对女生实在是太有吸引力了!女生嘛,毕竟是要照顾家庭的。[31]

在以女性华人移民为主要用户的网络论坛“北美华人e网”上,“上班妈妈”和“全职妈妈”常常就谁更辛苦产生争论,这样的帖子被戏称为“月经贴”——总是周期性出现。在某次“月经贴”争论中,有人将两种不同角色的工作量进行了直观对比:“上班妈妈=上班+1/2家务+3/4孩子;全职妈妈=家务+孩子”。[32]相较于男性,无论是作为职场女性还是全职主妇的家属移民都承担了更多家务、养育等再生产劳动。

曾有学者将迁往澳大利亚的华人女性家庭角色被强化的现象称作“女性化”。[33]笔者认为,在我国20世纪妇女解放运动的历史语境下,这种趋势应该更加准确地被总结为“再女性化”。佩里·约翰逊在研究中国1985—1995年的女性杂志时将大众媒体重新强调女性的身体美感和女性气质的现象称作“再女性化”(re-feminization)。[34]笔者认为,这一概念也能够很好地总结来自中国的家属移民在公私领域之间以及公共劳动和家务劳动之间的地位变化:1949年以前,女性多被困于家庭的私领域中,从事家务、育儿等传统“女性工作”;1949年后,参与社会劳动被视作妇女解放的重要途径,公共食堂和托儿所等机构的建立部分地将女性从家务、育儿等家务劳动中解放出来,“女工、农妇、职工家属/家属工三个妇女群体”都被承认为“工人阶级一部分”,相较于过去单一的“女性工作”,妇女在劳动类型、劳动领域等维度都实现了“去女性化”,成为被国家承认的劳动主体和政治主体。[35]改革开放以来,私有制的出现和父权思想的回潮则使得家务、养育等劳动被重新私有化,转嫁于个体——特别是女性。[36]近30年来,伴随着多次“妇女回家”的争论,[37]我国女性的劳动率不断下降,近年来甚至出现了“主妇化”苗头;[38]而以新自由主义为底色的跨国人口流动和签证政策更是系统性和结构性地将女性移民重新困于家庭的私领域中,在密集母职(intensive motherhood)和中产阶级理想家庭的幻象下承担起更多不被承认的家庭劳动,被迫“再女性化”。

(二)家属移民对于“再女性化”的不同态度

对于移民后出现的“再女性化”趋势,家属移民们表现出了不同态度。一部分人认为,“再女性化”使得她们的独立身份受到侵蚀,经济权利造剥夺,同时伴随的是家庭地位的下降;另一部分人则接纳了这种生活,甚至在亲友督促找工作的压力下将“再女性化”作为反抗性别文化霸权的方式。

1.独立身份受损,权利遭剥夺

家属移民常常将主妇生活与“无聊”“辛苦”等词相连,在一些女性看来,“再女性化”更意味着独立自主的身份受损:她们在国内通常有着体面的工作和收入,以家属身份来到美国后却在衣食住行各方面依赖他人,生活方式和心态上都出现巨大落差。2010年,W从香港中文大学硕士毕业后,在香港某媒体担任新闻编辑,2014年因爱人获得在高通总部的工作机会,便辞职持H-4签证来到美国。访谈中,W主动将话题引向家庭财务管理:“你有没有问过她们(其他家属移民)家庭财务问题,她们家的钱都怎么管?谁来管?我原来不太在意这个,但现在觉得经济上的权利很重要,毕竟经济的对等很重要。”随后,W解释道,来美国前,她和爱人都是“自己挣钱自己花”;现在,家庭财政由丈夫独掌,如果购买家庭用品,就由丈夫直接买单;如果她想用钱或给父母买东西,就要向丈夫“要钱”:

觉得不太舒服,因为总觉得在求人,而且我也没有自己的银行卡、信用卡,有时候就觉得很没安全感,觉得自己整个人都要依靠别人才行。特别是出去跟别人社交时,别人都是拿信用卡,但我没有,我是用现金的。[39]

而这种经济上的依赖(dependency)会进一步带来独立身份的消失甚至性格的变化。E从国内一所985高校获得硕士学位,在数个国际知名金融机构有实习和留用的机会;2012年硕士毕业时,爱人获得了谷歌总部的工作机会,她放弃了国内的工作,持H-4签证来到美国。与绝大多数家属对签证政策一无所知或一知半解的状态不同,E出国前就了解到H-4签证的就业限制,经过调研,她决定到了美国就转修统计学硕士以便找工作,于是在出国前她就报名了托福和GRE考试。来到美国的三年内,她几乎无缝地完成了考试、申请、念硕士和找工作的全过程。即便这样,准备考试和申请这一年“圈在家”的生活也让她对家庭主妇的身份感到害怕:

我在上海时天天出入陆家嘴那些大企业,穿着高跟鞋哒哒哒,特爽;来了美国就是,啥衣服都没了,慢慢脱离了这个社会,出门见人都会觉得有点害羞……存在感变差了,介绍时都会说,这是谁谁谁的老婆,没有自我身份——特别是对于我们这种原来有自我身份的人。[40]

女性家属的依赖状态也会给其带来家庭暴力的风险及离婚时的不利地位:家属移民在美国的合法居留完全依赖于其与配偶的婚姻关系,一旦离婚,就面临着离开美国以及无法得到抚养权的危险。[41]尽管笔者的访谈对象中未出现这种情况,但根据有关印度家属移民的研究,这种现象并非个例,印度女性甚至组织了公益团体为受家暴威胁的女性提供援助,并展开社会活动,向美国社会和政府呼吁保护家属移民的合法权益。[42]

2.文化抵抗,发现新生活

除了将“再女性化”视作对个体权利和身份的侵害外,还有些女性则将之视作另类的(alternative)生活方式,她们在家庭生活中发现生命的其他面向,并以此抵抗原先的性别文化和价值体系。

上文提到的曾在协和医院工作的L,刚到美国时很不适应全职主妇的生活,“一上微信朋友圈,小伙伴们都在发各种工作状态,我本来也快要上急诊了,应该是风风火火的,结果天天就琢磨这些东西(菜谱)”;另外,在国内医疗资源紧张的环境中,有很多人找她“办事儿”,到了美国后感觉自己“不那么被需要了,就真的会有种失落”。在最初孤独、封闭的生活中,L曾消沉、痛哭,也是在这些日子里,她开始重新认识自己:她发现过去努力地读书、考试和工作不过是在同辈压力和师长督促下的“按部就班”;现在做出选择时,她会首先考虑自己的喜好,“对自我的发现是我到美国之后一个最大的收获……原来我不会自己想那么多东西,太忙了,没工夫成长”。

曾在北大医学院攻读博士的N更是通过中断学业、成为家庭主妇的方式来追求想要的生活。N本科就读于山东大学,按父亲的意愿读了医学院,本可以在本校免试获得硕博连读的机会,但那时的她“不甘心一直呆在山大,就想出人头地”,于是她放弃保研,考研进入北大医学院硕博连读。读研期间,N需要同时上课和出门诊,每周五天在医院坐诊,晚上和周末上课;周末及节假日就算不用去医院,一旦病人出现状况,她就要及时赶回医院或想出解决方法。这样的生活渐渐让N对最初“出人头地”的想法产生质疑:

我能看到,如果我一直呆在北大,我能成为一流的教授,我会成为一个很有社会地位的人,我的收入应该也是中上等,但那不是我想要的生活。我想要的是,不用对钱特别发愁……可以跟自己在乎、自己爱的人在一起,有一些很慢的生活;再有一份自己的事业,让我觉得还能对社会有贡献。[43]

在对人生道路产生怀疑时,N的男友获得了在谷歌总部工作的机会,于是她在父亲的反对和导师的不解中中断了学业,以硕士学位提前毕业,与男友结婚一同来到美国,成为家庭主妇。但N并不打算彻底放弃事业,做了一段时间的全职主妇后,她在怀孕的同时准备参加托福、GRE及牙医资格考试,申请美国的牙医博士项目。

由此可见,一些家属移民将“再女性化”当作对当代中国中产阶级教育和生活方式的反思,这些接受了良好教育的女性大多在父母和老师的安排下读书、考试、工作,个人的喜好和思考被淹没在社会的滚滚洪流中;而客居异乡、成为全职主妇的这段“空白”时光,恰能让她们反思过往,重新发现被庸常和忙碌掩盖的自我。

此外,“再女性化”也被一些女性当作对此前国内性别文化的反抗。妇女解放运动中,社会劳动的价值得到彰显而家务劳动的价值被忽视;改革开放以来,女性更是陷于“双重负担”之中,“既要管家,又要工作”被认为天经地义,很多家属移民找工作的压力就来自丈夫和父亲。上文提到的全职主妇X对此深有感触。小孩刚刚一岁时,丈夫就跟她说,“应该去学点东西、找工作,要有自己的‘一片天’”;X坦言,在基本上独自带娃的情况下,“他每次这样说,我就觉得心好累,我一边累得喘不过气儿,他一边还想让我工作”。另一位访谈对象B更是因为不堪父亲的催促而回国工作了半年后又返回美国,以此证明自己并非没能力找工作而只是自主选择成为全职主妇,她坦言,面对全职主妇这一选择,亲人们的态度有明显的性别分化:

家里的女性都表示理解,男性都很不能理解……可能因为女性的话,她们之前都有工作、很忙,回来还要做饭带孩子,觉得在家里呆着挺好的;男性就觉得我老婆就可以一边工作一边带孩子,你为什么不可以?[44]

在以男性为主体的北美华人网络论坛“未名空间”中,一些用户将全职太太称为“北美最失败的族群”,并提出,“有一份工作,意味着有责任、有理想、有追求,赚钱倒是其次的”。这种判断建立在公共领域和私人领域的二分基础上,在传统的劳动分工中属于女性领域的家务价值遭到贬抑。[45]

由此可见,“再女性化”并非完全对迁入国法规和文化的被动接受,在某种程度上也是女性家属移民自主选择的生活方式,是对此前生活方式、价值系统和文化规范的反抗。

五、结语

通过对持家属签证移民美国的华人女性的访谈及田野调查,笔者发现:受到签证政策、就业市场的结构、迁入国性别文化等因素的影响,作为家属的女性移民的工作和家庭生活发生了巨大变化,在从职场到家庭的渐变带上,只有少数女性能延续先前的职业生涯及通过转换专业读书找到工作,更多女性落入了家庭一端,或通过互联网提供的灰色地带兼职赚钱,或完全回归家庭。无论哪种情况,她们作为妻子和母亲的家庭身份都被强化。对于这种“再女性化”现象,一些女性认为其权益和身份受损,另一些女性则主动拥抱或经过一番思考后接受了这种生活方式,以此作为对先前生活方式和性别规范的反抗。

在社会生活和学术研究中,女性所处的生活领域及其经历、感受往往被忽视,处于“不可见”和“不被言说”的状态。在当前由新兴数字技术推动的全球化和跨国人口流动中,男性科技精英独领风骚,而同样接受了高等教育的女性却因为职业结构和家属身份“深藏功与名”。这种性别化的移民景观与百年前最早移民美国的“金山客”“花旗伯”有一脉相承之处:在通常的历史描述中,往往只见“苦力”或“契约劳工”,而不见投奔而来、共同劳动的妻女和被诱骗的娼妓。[46]卡斯特曾预言,数字技术的发展和网络社会的崛起可能带来“父权制的终结”,其首要表现就是,“父权家庭——父权制度的基石——正面临着妇女工作改变以及妇女意识改变这两个相关过程的挑战”。[47]诚然,过去半个多世纪中蓬勃发展的妇女解放运动及经济的信息化和网络化使得大量女性打破藩篱,进入带薪劳动市场,然而以效率为圭臬的市场经济与既存父权制度的结合,仍在制造和强化社会各领域的性别不平等:计算机相关行业仍以男性为主体,跨国人口流动仍限制着女性的诸多权益。本文对全球化浪潮下被忽视的女性家属移民的工作和家庭生活状况进行了初步探索,但本研究仅关注到中产阶级的高技能女性家属移民,对不同阶层家属移民的境遇进行对比以及对来自不同国家的家属移民进行比较研究会进一步深化对该问题的认识。

[注释]

[1] A. Liversage, “Vital Conjunctures, Shifting Horizons: High-skilled Female Immigrants Looking for Work”,Work,Employment and Society, 23(1), 2009, pp.120-141.

[2] 根据美国政府公布的移民数据统计得出,原始数据见:Traval.State.Gov, “Nonimmigrant Visa Statistics”, 2019,https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html。

[3] S. Balgamwalla, “Bride and Prejudice: How US Immigration Law Discriminates Against Spousal Visa Holders”,Berkeley Journal of Gender & Justice, 29(1), 2014, pp.25-71.

[4] C. Zaher, “When a Woman’s Marital Status Determined Her Legal Status: A Research Guide on the Common Law Doctrine of Coverture”,Law Library Journal, 94(3), 2002, pp.460-486.

[5]Immigration Regulation, 8 C.F.R. § 214.2, 2019.

[6] S. Kapur, A. Zajicek & V. Hunt, “Immigration Provisions in the Violence Against Women Act: Implications for Asian Indian Marriage Migrants”,Journal of Women, Politics & Policy, 38(4), 2017, pp.456-480.

[7] S. Chang, “Dreams of My Father, Prison for My Mother: The H-4 Nonimmigrant Visa Dilemma and the Need for an Immigration-Status Spousal Support”,Scholarly Works, 19(1), 2014, pp.1-28.

[8]S. U. Devi, “Globalisation, Information Technology and Asian Indian Women in US”,Economic and Political Weekly, 2002, pp.4421-4428.

[9] E. N. Glenn,Forced to Care: Coercion and Caregiving in America, Cambridge, MA: Harvard University Press,2010.

[10]L. C. Hirata, “Free, Indentured, Enslaved: Chinese Prostitutes in Nineteenth-century America”,Signs, 1979,pp.3-29.

[11] 例如对华人女性的文化融入和情感适应状况的研究:Chang,“Acculturation and Emotional Adjustment of Chinese Women Immigrants”, Thesis, Columbia University, 1980;关 于 华 人 女 性 的 家 庭 模 式 的 研 究: E.N. Glenn, “Split Household, Small Producer and Dual Wage Earner: An Analysis of Chinese-American Family Strategies”,Journal of Marriage and the Family, 1983, pp.35-46。

[12] Ling, “Negotiating Transnational Migration: Marriage and Changing Gender Roles Among the Chinese Diaspora”, In Tan(ed.),Routledge Handbook of the Chinese Diaspora, New York: Routledge, 2013, pp.227-246.

[13] 令狐萍:《金山谣:美国华裔妇女史》,中国社会科学出版社,1999年,第210页。

[14]J. Salaff & A. Greve, “Gendered Structural Barriers to Job Attainment for Skilled Chinese Emigrants in Canada”,International Journal of Population Geography, 9(6), 2003, pp.443-456; H. Ling,Surviving on the Gold Mountain: A History of Chinese American Women and Their Lives, SUNY Press, 1998.

[15]USCIS, Characteristics of H1B Specialty Occupation Workers: Fiscal Year 2018 Annual Report to Congress, 2019,参见: https://www.uscis.gov/sites/default/files/reports-studies/FY-2018-Annual-Report-H-1B-Petitions.pdf。

[16] G. Guzman,“New Data Show Income Increased in 14 States and 10 of the Largest Metros”, United States Census Bureau, 2019,https://www.census.gov/library/stories/2019/09/us-median-household-income-up-in-2018-from-2017.html.

[17]A. Liversage,“Vital Conjunctures, Shifting Horizons: High-skilled Female Immigrants Looking for Work”,Work,employment and society, 23(1), 2009, pp.120-141.

[18]2015年3月笔者于山景城采访H。

[19]2015年3月笔者于山景城采访Z。

[20]项飙著,王迪译:《全球“猎身”:世界信息产业和印度的技术劳工》,北京大学出版社,2012年,第84页。

[21]2015年6月笔者于圣迭戈采访L。

[22]K. O’Rourke, “To Have and to Hold: a Postmodern Feminist Response to the Mail-order Bride Industry”,Denver Journal of International Law and Policy, 30(4), 2001, pp.476-497.

[23] G. Matthews,“Just A Housewife”: The Rise and Fall of Domesticity in America, New York: Oxford University Press, 1987.

[24] D. Cohn, G. Livingston & W. Wang, “After Decades of Decline, a Rise in Stay-at-home Mothers”,Pew Research Center, 2014, https://www.pewsocialtrends.org/2014/04/08/after-decades-of-decline-a-rise-in-stay-at-home-mothers/.

[25] “How Much is a Mother Really Worth”, https://www.salary.com/articles/mother-salary/.

[26] 2015年2月笔者于圣迭戈采访W。

[27]F. Yang,Chinese Christians in America: Conversion, Assimilation, and Adhesive Identities, Penn State Press,1999.

[28] 2015年4月笔者于圣迭戈采访Y。

[29] 刘爱玉、佟新、付伟:《双薪家庭的家务性别分工:经济依赖、性别观念或情感表达》,《社会》2015年第2期。

[30] 沈奕斐:《谁在你家:中国“个体家庭”的选择》,上海:上海三联书店,2019年,第88~104页。

[31]2015年3月笔者于山景城采访Z。

[32]Y. Huang, “‘Re-feminization’ of Dependent Women Migrants: Negotiating Gender Roles in the Chinese Digital Diaspora”,Asian Journal of Women’s Studies, 2020, https://doi.org/10.1080/12259276.2020.1747249.

[33]C. Ho, “Migration as Feminisation? Chinese Women’s Experiences of Work and Family in Australia”,Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(3), 2006, pp.497-514.

[34]P. Johansson,Chinese Women and Consumer Culture: Discourses on Beauty and Identity in Advertising and Women’s Magazines 1985-1995, Dissertation, Institute of Oriental Languages, Stockholm University, 1998.

[35]宋少鹏:《从彰显到消失:集体主义时期的家庭劳动(1949—1966)》,《江苏社会科学》2012年第1期。

[36]Y. Ji, X. Wu, S. Sun & G. He, “Unequal Care, Unequal Work: Toward a More Comprehensive Understanding of Gender Inequality in Post-reform Urban China”,Sex Roles, 77(11-12), 2017, pp.765-778.

[37] 宋少鹏:《“回家”还是“被回家”?市场化过程中“妇女回家”讨论与中国社会意识形态转型》,《妇女研究论丛》2011年第7期。

[38] 吴小英:《主妇化的兴衰——来自个体化视角的阐释》,《南京社会科学》2014年第2期。

[39]2015年6月笔者于圣迭戈采访W。

[40]2015年3月笔者于山景城采访E。

[41]M. Bragun, “The Golden Cage: How Immigration Law Turns Foreign Women into Involuntary Housewives”,Seattle UL Rev., 31, 2007, p.937.

[42]M. Abraham, “Ethnicity, Gender, and Marital Violence: South Asian Women’s Organizations in the United States”,Gender & Society, 9(4), 1995, pp.450-468.

[43]2015年3月笔者于桑尼维尔采访N。

[44]2015年6月笔者于圣迭戈采访B。

[45]G. Lloyd,The Man of Reason, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1984.

[46] H. Ling,Surviving on the Gold Mountain: A History of Chinese American Women and Their Lives, SUNY Press,1998.

[47] 卡斯特著,曹荣湘译:《认同的力量》,社会科学文献出版社,2006年,第155~156页。