浅析贵州山区非闭合流域入库径流计算方法

2021-03-03龙章发罗姗姗

龙章发,罗姗姗

(中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州 贵阳 550081)

岩溶地貌在全球分布广泛,面积接近2 200万km2,约占陆地面积的15%,近1/4人口的饮水完全或部分依赖于岩溶地区的水资源,因此岩溶地区水资源研究具有十分重要的意义[1]。中国西南地区,如广西、贵州、云南等地区,岩溶分布集中,是世界上岩溶地貌发育最典型的地区之一。受溶蚀作用的影响,岩溶地区发育岩溶裂隙、岩溶管道、溶沟、落水洞及暗河等构造。这导致地表水与地下水交互频繁,地下水可在邻近流域间交换,流域处于非闭合状态。所谓闭合流域,就是该流域的地面分水线明确,且地面与地下分水线又相互重合。反之,则称为非闭合流域。

贵州省是世界上最典型的岩溶地貌地区之一,岩溶出露面积占全省面积62%,岩溶山区地质结构复杂,导致流域年径流难以准确地具体计算,给工程设计工作带来很大的困难。针对这一问题,笔者根据实践经验,以贵州省思南县小河水库工程为例,提出非闭合流域入库径流的估算方法[2]。

1 流域及工程概况

小河水库位于贵州省铜仁市思南县东华乡东瓜溪村,所在河流杨家河为长江流域乌江水系二级支流,一级支流为六池河。在坝址下游杨家河中游段,有已经建成的过水湾水库,其正常蓄水位为678 m,回水至拟选坝址下游东瓜溪附近。小河水库坝址地理坐标为东经108°05′14″、北纬28°04′37″,距思南县直线距离约22 km,有乡村公路通往坝址及库区,交通较为便利。

小河水库坝址以上地表集水面积为 37.1 km2,主河道长为12.5 km,主河道平均比降为13.1‰。经勘查,水库区位于杨家河上游河段,属浅切侵蚀—溶蚀低山地貌,可溶岩与碎屑岩相间分布,河床高程为685~715 m,两岸山顶高程为950~1 195 m,相对高差为245~380 m。水库为峡谷地形,局部为陡崖,河流一级阶地断续分布于河床两岸,高出河水面1.5~4.0 m,两岸山体总体宽厚完整。库区范围内出露地层由老至新有寒武系(∈)、奥陶系(O)、志留系(S)、二叠系(P)及第四系。其中,寒武系(∈)分布于左岸下部,河床及整个右岸。奥陶系(O)分布于库尾,左岸坡及右岸坡顶部。志留系(S)和二叠系分布于左岸坡至左岸分水岭附近。第四系(Q)多集中分布在山间谷地、岩溶洼地、槽谷及河流沿岸。

经勘查,小河水库所在河流杨家河主河道和左岸各支流在桐梓、红花园组(O1t+h)地层出露段上游于枯水期内均有地表径流,但径流在经过湄潭组地层出露段进入桐梓、红花园组(O1t+h)地层出露段后,流量逐渐减少至消失。枯水期对杨家河主河道和相关支流进行了测流,测流断面布置见图1,枯水期[3]测流结果见表1。

表1 小河水库枯期测流成果

图1 小河水库坝址流域地质构造、地层分布及枯水期测流断面布置示意

根据表1,2017年8月29日当日模数约为5.0 L/(s·km2)(以1#断面以上为不漏水封闭流域),坝址处实测当日径流模数为1.64 L/(s·km2);2017年10月31日当日模数约为3.2 L/(s·km2),坝址处实测当日径流模数为1.04 L/(s·km2)。坝址处径流模数明显偏小,流域内有水量向外流域补给交换。结合地质专业分析,坝址以上存在地下分水岭,地下分水岭以上流域为非闭合流域,面积为22.6 km2,地下分水岭至坝址区为闭合流域,面积为14.5 km2。

2 基本资料情况

小河水库坝址以上流域无水文、气象、雨量等测站分布,周边流域主要水文站有石阡水文站(集水面积为1 476 km2)、思南水文站(集水面积为51 270 km2)、印江水文站(集水面积为694 km2),主要气象站、雨量站有德江气象站、思南气象站、印江气象站、煎茶溪雨量站。由于各水文测站与工程所在流域下垫面条件、径流特性存在较大差异[4]。综合分析,采用德江气象站作为降水参证站。

3 设计径流计算

3.1 理论径流计算

小河水库理论径流分析计算根据德江气象站资料采用降水径流频率相应法推求[5]。假定设计流域径流与降水的经验频率相一致,并结合《贵州省地表水资源》成果,并按照枯水调查分析成果控制,采用降水径流频率相应法推求坝址处历年逐月径流成果。

小河水库工程流域多年平均降水量为1 186.4 mm,变差系数Cv为0.20,Cs/Cv=2.0。查《贵州省地表水资源附图》,设计流域的多年平均年径流系数在0.54左右,计算得本工程多年平均径流深为641 mm;再查“多年平均径流深等值线图”,可知本流域的多年平均径流深在600~700 mm之间,说明本工程的多年平均径流深是合理的[6],则坝址多年平均流量为0.754 m3/s。

径流的变差系数根据《贵州省地表水资源》中的公式:

Cvy=γ·Cvx/(αm+βLgF)

(1)

式中Cvy为年径流变差系数;Cvx为年降水变差系数,Cvx=0.20;F为集水面积,F﹤100 km2时取F=100 km2;α为年径流系数,本次取0.54;m、β、γ为地区性经验参数,m=0.7,β=0.04,γ=1.1。

计算得Cv=0.30,结合《贵州省地表水资源》上年径流变差系数等值线图(F<300 km2),本流域年径流变差系数在0.30左右,根据计算成果和查等值图以及周边邻近已建过水湾水库工程,综合分析Cv取0.31,偏态系数Cs=2Cv。

坝址处长系列径流过程采用降水径流同频率相应法进行计算。根据德江气象站历年降水量的经验频率在年径流深设计频率曲线上查得一径流深,在用年降水量的实测值与同一经验频率查降水频率曲线上的理论值进行修正,即可得到逐年径流深。径流年内分配按降水分配率计算并用保证率P=95%枯水期流量[7]进行控制,各时段径流设计成果见表2。

表2 小河水库天然情况下(理论)径流成果 万m3

3.2 坝址以上非闭合流域交换水量

3.2.1现状交换水量ΔP

2017年6月1日,小河水库流域由于夜间降水量较大,流域沿河道至上而下均有水流,我公司人员对本次小洪水进行了流量测验,共布置11个测流断面(S1~S11),另有2个推测断面(T1、T2)。小河水库洪水期测流断面布置示意见图2,洪水期测流成果见表3。

图2 小河水库洪水期间(2017年6月1日)测流断面布置示意

表3 小河水库洪水期测流成果 m3/s

根据表3可知,当日地表、地下分水岭断面处的测时流量为1.0 m3/s,根据流域内S1、S11两不透水地层控制断面,推测当次模数约为 0.169 m3/(s·km2)(已考虑洪水的消退系数影响),则T1断面理论流量应为3.82 m3/s,T2断面理论流量为5.95 m3/s。因此,初步分析可知,T1断面以上控制流域总的交换水量[8]约为2.82 m3/s。

另外,根据S1、S2断面实测流量可知,S1~S2两断面之间河床漏失水量为0.036 m3/s;同理可知S2~S3两断面之间的河床漏失水量为0.119 m3/s;S3~S6两断面之间的河床漏失水量为0.389 m3/s;S6~T1两断面之间的河床漏失水量为0.70 m3/s,如此,则小河水库坝址以上渗漏区域河床交换水量为1.24 m3/s。进而可分析得出渗漏区域面上交换水量为1.58 m3/s。

因此,根据本次测流成果分析,小河水库坝址以上非闭合流域总的交换水量为2.82 m3/s,其中区间渗漏段河床交换水量为1.24 m3/s,渗漏区域面上交换水量为1.58 m3/s。

3.2.2流域引水防渗措施总体布局以及对流域径流的影响分析

根据前述分析,现状小河水库坝址以上控制流域面积为37.1 km2,其中闭合流域面积为14.5 km2,非闭合流域(地表、地下分水岭处以上控制流域)面积为22.6 km2。为保障小河水库入库径流,并考虑采取引水防渗措施:对区间非闭合流域内S1、S4、S7控制断面至T1区间河道进行河道治理[9],并采取防渗措施,确保水库建成后流域内河床不漏水,并将小河水库非闭合流域内处于湄潭组地层(非渗漏地层)的杨家河上游、鱼家沟支流、双龙洞支流三处的天然水量通过防渗处理后的河道引入水库。相关措施实施后,可减少非闭合流域内的河床渗漏水量,另外通过将上游各不漏水区域通过区间防渗处理后的河道与下游闭合流域河道连接后,可加大小河水库的入库径流,上游来水更有保障。

3.2.3采取工程措施后坝址以上非闭合流域交换水量ΔP′

通过实施上述防渗引水工程措施,由图2可知,杨家河上游(S1断面以上,控制流域面积为4.46 km2)、鱼家沟支流(S4断面以上,控制流域面积为1.17 km2)、双龙洞支流(S7断面以上,控制流域面积为2.44 km2)天然径流均可通过防渗处理后河道入库。因此,小河水库坝址以上闭合流域面积应为14.5+4.46+1.17+2.44=22.6 km2,非闭合流域面积则为37.1-22.6=14.5 km2,主要渗漏为非闭合流域面上渗漏,根据前述分析其交换水量为1.58 m3/s。

3.3 实际入库径流计算

3.3.1总体思路

采取工程措施后,小河水库闭合流域面积为22.6 km2,非闭合流域面积为14.5 km2,水库实际入库径流为闭合流域径流与非闭合流域径流叠加求得。

闭合流域径流计算:本次闭合流域径流根据前述计算所得坝址理论径流成果,根据面积比求得。

非闭合流域径流计算:小河水库非闭合流域总面积为14.5 km2,流域主要为地层渗漏,根据前述分析,其交换水量大约为1.58 m3/s。漏水能力远大于该流域的多年平均径流量,无雨时日,流域基流基本不进入河道,直接从地层表面往深层渗漏。因此,该非闭合流域入库径流量主要为区域暴雨时超过其交换水量后多余的洪水。

3.3.2闭合流域设计径流成果

小河水库工程实施后,坝址以上闭合流域面积为22.6 km2,该部分入库径流根据坝址天然情况下(理论)径流成果,按面积比(22.6/37.1=0.609)求得,经计算,闭合流域多年平均年径流量为1 449万m3。

3.3.3非闭合流域设计径流成果

小河水库上游非闭合流域主要为地层渗漏,根据前述分析,其交换水量大约为1.58 m3/s。漏水能力远大于该流域的多年平均径流量,无雨时日,流域基流基本不进入河道,直接从地层表面往深层渗漏。本次设计,该部分入库径流量主要为区域暴雨时超过其交换水量,地层水量饱和后多余的洪水[10]。因此,非闭合流域入库径流将根据德江气象站逐日降水资料进行分析计算求得。

1) 非闭合流域不同量级暴雨天然洪水过程线

根据德江气象站1959—2016年历年逐日降水资料,历年最大1 d暴雨为185 mm,出现日期为1989年8月27日,本次以10 mm为梯级,分别计算10~190 mm不同等级降水量下的洪水过程线。

2) 非闭合流域不同量级暴雨入库洪量

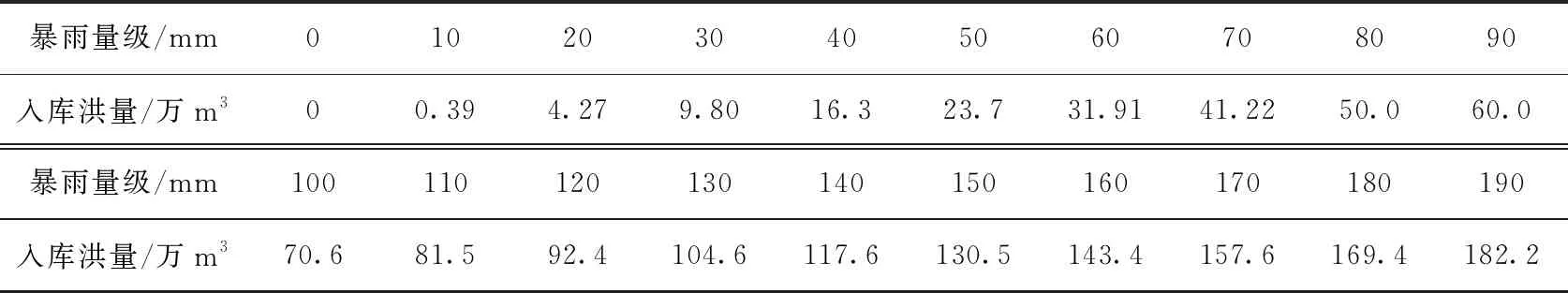

根据计算所得不同量级暴雨天然洪水过程线,扣除其交换水量1.58 m3/s,计算得到不同量级暴雨的入库洪水过程线,进而统计分析得出不同量级暴雨的入库洪量(见表4)。

3) 非闭合流域入库径流量计算。

根据德江气象站1959—2016年逐日降水资料以及不同量级暴雨对应入库洪量关系,可得到非闭合流域的逐日入库径流量[11],从而统计分析可得非闭合流域历年逐月径流量,经计算,小河水库坝址以上非闭合流域多年平均入库径流量为332.2万m3,占理论多年平均径流量的35.7%。汛期4—9月多年平均入库径流量为290万m3,占多年平均年入库径流量的87.3%,枯期10—3月多年平均入库径流量为42.2万m3,占多年平均年入库径流量的12.7%。

表4 不同量级暴雨对应入库洪量关系成果

4) 小河水库实际入库径流量

将前述分析计算所得闭合流域与非闭合流域逐月入库径流量进行叠加即可求得小河水库实际入库径流量(见表5)。经计算小河水库多年平均实际入库径流量为1 781万m3,占小河水库坝址以上流域多年平均理论年径流量的74.9%。

表5 小河水库实际入库径流量统计成果

4 设计径流合理性分析

小河水库所在流域属典型的雨源型河流,设计流域多年平均降水量为1 186.4 mm,理论上多年平均年径流深为641 mm,而通过采取一定的防渗措施后,实际状况为480 mm,且丰枯年的水量差异较大。设计流域径流深较《贵州省地表水资源》及邻近流域要小,是由于本流域与外流域存在水量交换所致。本次非闭合流域设计径流采用德江气象站逐日降水资料,并结合分析所得的不同量级暴雨对应入库洪量关系推求。非闭合流域多年平均入库径流量约占多年平均理论径流量的35.7%,符合流域的径流特性[12],成果是合理的。

5 结语

岩溶地区岩溶千姿百态,对径流的影响各不相同。本文依据测流成果,分析得出交换水量,然后建立不同量级暴雨对应入库洪量关系,并结合参证站逐日降水资料,综合分析得出非闭合流域的设计径流,仅为诸多方法之一。

对于缺乏实测资料的岩溶流域,设计流域的漏水调查和建立专用站实测为设计提供可靠依据是十分重要的,但是调查难以定量而专用站资料一般较短,如何利用较短的资料作出满足规范要求的设计径流是值得分析和研究的。