子宫内膜癌淋巴转移相关危险因素的探讨和淋巴结转移预测模型的建立

2021-02-28邢莹朱小利余姝婷

邢莹 朱小利 余姝婷

子宫内膜癌占女性生殖系统恶性肿瘤的20%~30%,在我国居女性生殖系统恶性肿瘤的第二位,近两年其发病率呈逐年上升趋势,发病率为63.4/10万,死亡率21.8/10万[1-3]。目前认为子宫内膜癌患者一旦发生淋巴结转移则预后不佳:患者5年生存率由96%直接下降至61.9%,所以淋巴清扫成为子宫内膜癌患者的基本手术方式,然而该手术是否真的存在临床意义,至今仍未定论[4]。目前对于淋巴结转移的预测缺乏特异性的诊断方法。列线图可以整合所有危险因素,达到综合评估的目的,在肿瘤的转移复发、预后转归等临床预测中有明显优势[5]。本文通过统计学方法建立可以预测子宫内膜癌患者淋巴结转移发生概率的相关模型,从而实现淋巴结转移发生概率的针对性个体化评估,为临床工作者对于该疾病的治疗提供一定的参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取南通市肿瘤医院2017年1月-2019年9月住院手术治疗的258例子宫内膜癌患者为研究对象。本研究已获得患者知情同意,并经南通市肿瘤医院伦理委员会批准。纳入标准:首次治疗为全子宫/广泛子宫切除+双侧输卵管卵巢切除+盆腔淋巴结清扫和/或腹主动脉旁淋巴结清扫和/或大网膜切除术;术后石蜡病理提示子宫内膜癌;术前无激素替代治疗或者放化疗;无其他部位的恶性肿瘤;有可靠随访资料。排除标准:合并影响手术的严重内外科疾病。其中不符合入排标准60例,最终198例研究对象入组,患者年龄范围31~80岁,平均(55.40±9.84)岁。

1.2 方法

收集258例子宫内膜癌患者的相关资料[年龄、生育情况、有无糖尿病和/或高血压合并症、LVSI、肿瘤浸润肌层深度、术中腹冲液病理结果、入院CA125、肿瘤大小、病理类型、伴微囊性伸长及碎片状(microcystic,elongated and fragmented,MELF)浸润、宫颈间质浸润、附件受累],分析淋巴结转移的影响因素。进一步运用列线图建立预测评分系统,预测淋巴结转移的概率,预测效果的好坏则通过一致性指数(concordance index,C-index)及校正曲线来评价。

1.3 统计学处理

本研究数据分析采用IBM SPSS 19.0软件,计数资料描述采用构成比,单因素分析采用χ2检验。对于满足专业上认为可影响结局的变量纳入Logistic回归模型,进行多因素分析。显著性检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。列线图模型建立和验证采用 The R Project for Statistical Computing 3.1.2软件rms程序包。内部验证法对列线图模型进行验证,采用Bootstrap自抽样法,预测的准确程度通过C-index来衡量。利用预测风险值和患者真实转移值的图像比较来验证该预测模型的符合程度。

2 结果

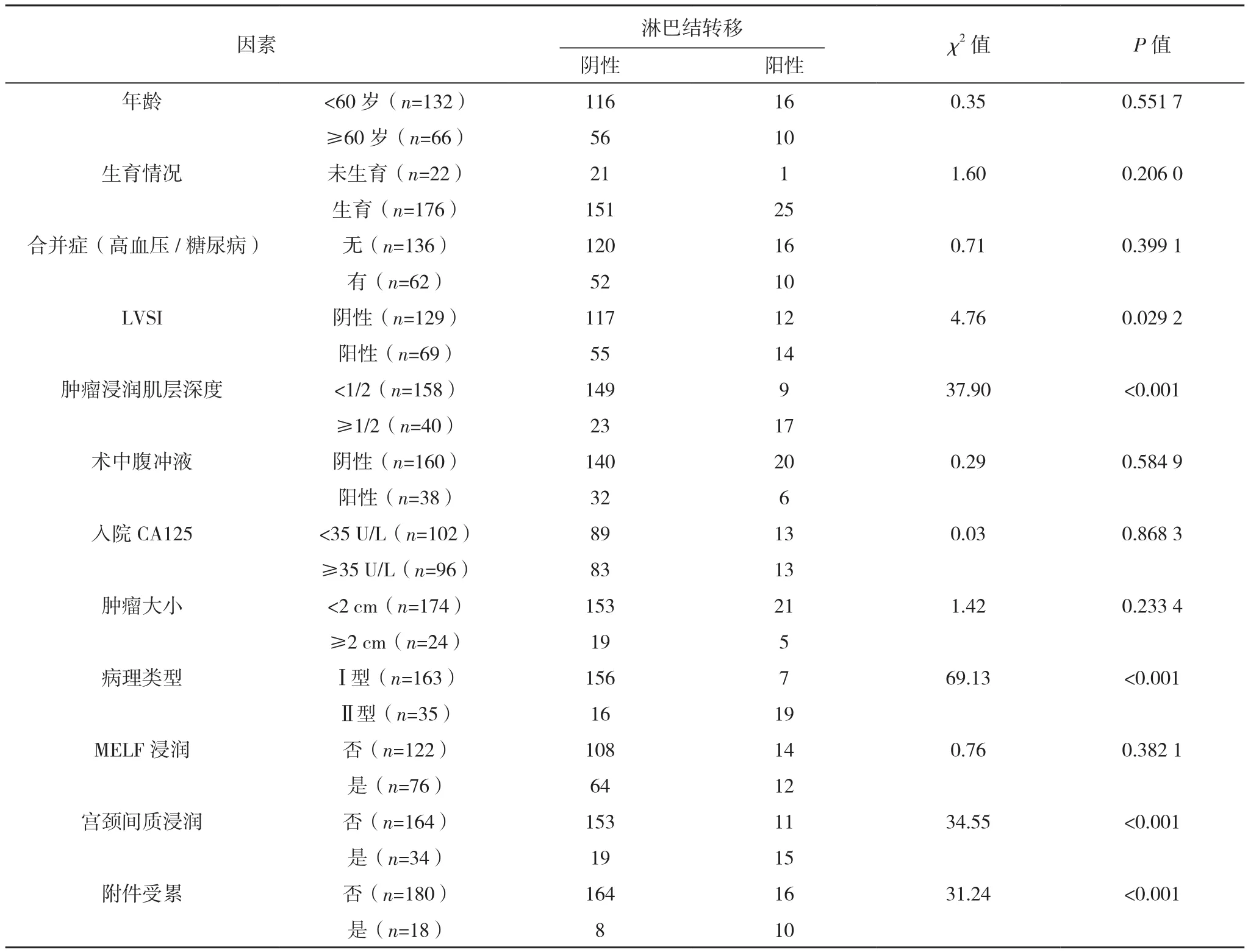

2.1 影响淋巴结转移的单因素分析

单因素结果提示LVSI、肿瘤浸润肌层深度、病理类型、宫颈间质浸润和附件受累与淋巴结转移显著相关(P<0.05),见表 1。

表1 淋巴结转移单因素分析(例)

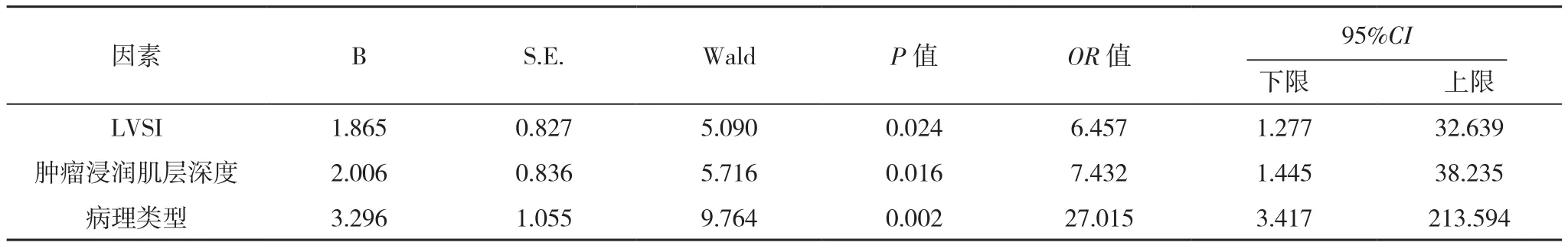

2.2 影响淋巴结转移的多因素分析

运用Logistic回归多因素分析,结果显示,LVSI、肿瘤浸润肌层深度、病理类型为子宫内膜癌患者淋巴结最终发生远处转移的独立危险因素(P<0.05),见表 2。

表2 淋巴结转移Logistic回归多因素分析

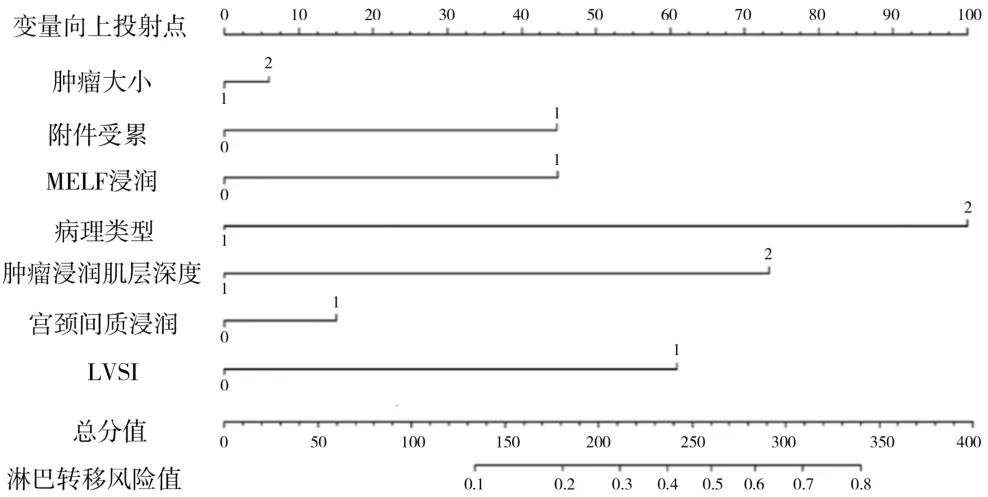

2.3 列线图的构建

将与淋巴结转移有相关性可能的因素包括肿瘤大小、附件受累、MELF浸润、病理类型、肿瘤浸润肌层深度、宫颈间质浸润、LVSI在内的7个因素纳入列线图中绘制,得出子宫内膜癌患者出现淋巴结转移的预测图,见图1;根据每一变量的不同分类向上投射到点(即为每种变量的分值,相加即为总分值),根据总分值投射可得出患者发生淋巴结转移的风险;总分值向下投射至淋巴转移风险值预测值轴同样可得出患者发生淋巴结转移的风险。

图1 预测子宫内膜癌淋巴结转移风险的列线图

2.4 列线图的内部验证

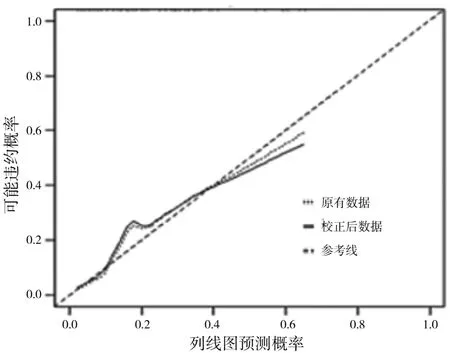

采用Bootstrap自抽样法验证列线图的预测结果,抽样次数B=50,结果显示,内部验证的C-index为0.761,该列线图以预测风险值0.4为界,对于淋巴结转移的预测值与实际观测值具有一致性,见图2。

图2 列线图模型预测子宫内膜癌淋巴结转移的校准曲线

3 讨论

随着社会发展,子宫内膜癌在我国的发病率表现为逐年上升的趋势,患病人群逐步年轻化,严重威胁女性身心健康[6]。75%的子宫内膜癌患者在疾病早期因异常子宫出血就诊,预后较好,有关数据统计结果表明Ⅰ期子宫内膜癌患者经过规范化治疗后的5年生存率80%~85%,淋巴结转移与子宫内膜癌患者术后生存率下降直接相关,Ⅱ期、Ⅲ期及Ⅳ期的5年生存率分别为78.3%、61.9%、21.1%[7-9]。石蜡病理是验证淋巴结转移的金标准,但是否所有患者均可从淋巴结清扫术中获益目前仍存在激烈的争论,因此在术前准确判断淋巴结状态可以很好地避免过度治疗。有研究表明LVSI可以很好地预测淋巴结转移,淋巴管引流导致肿瘤细胞转移至相应的淋巴结[10]。Stalberg等[11]一项纳入1 587名FIGO分期为Ⅰ~Ⅲ期子宫内膜癌患者的大型队列研究结果表明LVSI是子宫内膜样腺癌患者术后生存率下降和淋巴结发生远处转移的危险因素,LVSI阳性、淋巴结阴性的患者的总生存期也降低了,血行性传播也可能很重要。有研究发现深肌层浸润同样可以很好地预测淋巴结转移,其阴性预测值为98.0%,阳性预测值为19.5%,灵敏度为86.3%,特异性为

65.3%[12]。Luomaranta等[13]研究发现深肌层受到肿瘤病灶浸润后,盆腔淋巴结转移的概率明显增加。特殊类型的子宫内膜癌侵袭力强,即使是比较小的宫内病灶,也比较容易发生深肌层浸润、LVSI阳性和宫外病灶扩散,同时淋巴结转移率也高于子宫内膜样癌[14-15]。Sari等[16]在一项对于641例子宫内膜癌患者淋巴结转移相关危险因素的研究中同样证实了病理类型是子宫内膜癌患者发生淋巴结转移的高危因素,非子宫内膜样癌患者更易发生淋巴结转移。目前还有研究认为,肿瘤通过侵犯子宫或者宫颈深肌层脉管来实现肿瘤的远处转移,若肿瘤病灶沿子宫下段生长累及宫颈间质则为子宫内膜癌Ⅱ期,宫颈间质受累被认为是淋巴结转移的独立预测因子[17]。Zhang等[18]一项关于612例子宫内膜癌患者的研究中表明,一旦发生宫颈间质浸润,盆腔淋巴结转移率则从3.1%上升至16.3%。子宫内膜癌FIGO分期中提示若附件受累则为ⅢA期,附件转移为患者不良预后及淋巴结转移的高危因素。本研究对术后病理提示淋巴结转移的子宫内膜癌患者进行分析,单因素分析提示LVSI、肿瘤浸润肌层深度、病理类型、宫颈间质浸润、附件受累与淋巴结转移显著相关,多因素分析结果为LVSI阳性、肿瘤浸润肌层深度、病理类型为子宫内膜癌患者淋巴结最终发生远处转移的独立危险因素,该结果与目前大多研究结果相吻合。

列线图预测模型具可读性,便于评估,在实际的临床运用中可以很好地预测肿瘤的转移及复发,同时在预测肿瘤预后及转归方面有较明显的优势[5]。与列线图相比,传统的肿瘤分期未能整合更多的临床参数,同时无法实现个体化评估,在与病患沟通过程中,无法做到形象、直观。C-index用于评价列线图模型总体预测的诊断能力,一般认为,在0.5~0.7时准确性相对较低,在0.7~0.9时准确性明显提高,0.9以上即有较高的准确性。该研究初步建立的子宫内膜癌患者淋巴结转移的预测模型,C-index达到0.761,存在一定的诊断价值。但并不能说明每个单独样本的预测结果的准确性,因此内部校准是有必要的[19-21]。本研究以Bootstrap法进行自抽样,校准曲线与实际曲线在0.4以前时重叠度较高,表明当预测值小于0.4时,该部分子宫内膜癌患者真实的淋巴结转移率准确度较高,而当预测值大于0.4时,则表明该部分子宫内膜癌患者真实的淋巴结转移率有可能被高估了。

列线图的使用与推广在未来临床应用过程中应该有着良好的前景,本研究同样证实了多个临床参数均可以通过整合的方式在列线图中得以表现,同时对于淋巴结的预测有着较高的准确性,期待未来大样本、前瞻性、多中心联合的临床试验研究,进一步探索子宫内膜癌患者的个体化治疗方案,优化手术范围,减小手术创伤,尽可能地让每一位患者达到最佳的预后状态。