从城市公共空间治理的视角看地摊经济

2021-02-27王文杰

文/王文杰

一、地摊经济的概念、特点与价值

地摊经济是一个比较宽泛的概念,泛指城市中以低收入群体为主体的人群通过在城市街道摆设摊点,以自由贩卖个人劳动和低价商品的形式获取收入的一种低成本的商业经济模式。

地摊经济的存在本身有其合理性,这是由它的特性决定的。对摊贩来说,摆地摊准入门槛低、投入少,摊主不需要经过繁琐的行政手续进行登记,不需要将大量的资金投入到摊位租金和商品成本中,也没有太高的技能要求。对消费者来说,地摊商品种类繁多,且价格较为低廉,可以有效满足消费者的不同需求,所以更具有“烟火气”和“人情味”。另外,地摊经济本身具有灵活流动和自由便利等特征,摊铺经营的时间、地点、商品种类都是非固定的、可调整的,摊铺一般都摆设在人流密集、靠近居民生活区的街区,便于消费者就近购买各类生活娱乐用品或者食物。

地摊经济的存在对一个城市来说并非毫无意义,相反,其价值巨大。首先,地摊经济可以提高城市的就业率,增加低收入群体收入,也有利于缓和社会矛盾,促进社会和谐。其次,地摊经济可以更好地满足城市不同层次(尤其是较低层次)多样化的消费和服务需求,拉动居民消费水平。最后,地摊经济的良性发展有利于打造城市的独特名片,构建美好的“城市风景线”。融入市井的贩夫走卒,引车卖浆,代表着一个城市日常生活的真实状况,可以让人更好地体会到城市的地方文化特色与风土人情,更彰显出城市的包容开放精神,体现城市的温情与活力,良性健康有序的街头经济还可以成为城市的宣传名片,带动城市旅游经济的发展。

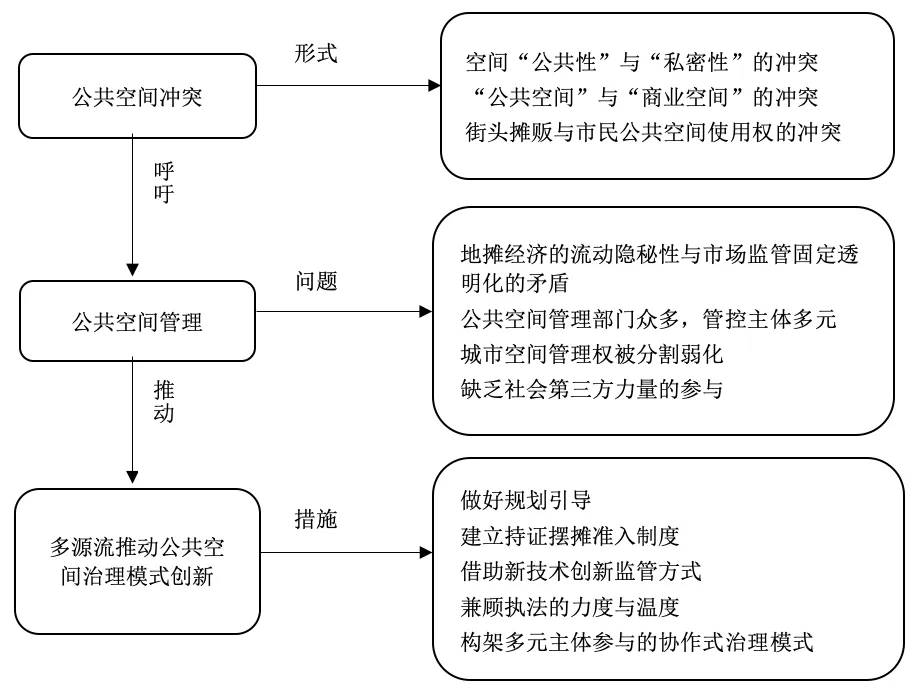

二、地摊经济问题的本源是城市公共空间冲突

事实上,地摊经济在发展过程中出现的不良问题本质上可以归结为城市公共空间冲突。公共空间又称为公共领域(public sphere),最早由汉娜.阿伦特在其1958年出版的著作《人之境况》中提出。阿伦特认为,古希腊广场是最早的公共空间,是古希腊人在私人(家庭)生活之外的另一种生活——公共生活的载体。哈贝马斯认为,公共空间是介于私人领域与公共权力领域之间的、体现公共理性精神的空间。城市公共空间,是指在城市边界内提供给城市居民进行公共活动的自然或人造的外部空间。城市中的街道、广场、公园、游憩绿地、滨水绿地等人工因素占主导的城市开放空间均属城市公共空间,具有景观、宗教、商业、社区、交通、休憩性活动等功能(赵蔚,2000)。街头摊贩摆摊的场所,基本都属于城市公共空间的范畴。作为集聚的中心,一个理想的城市应该被规划成不约束各种社会接触和互动的场所(Amin Graham et al.,1999),城市公共空间应该扮演一个陌生人和多元文化可以相互融合和相互摩擦的共享性社会平台(Jacobs,2010)。

对于一个宜居且充满活力的城市,公共空间不仅应表现出纯粹的物质物理空间和环境的独特性,还应具有场所精神和空间活力。基于此,克劳斯.森姆斯罗特等人(2016)提出“城市性”的概念,认为它“不是简单的建筑集合的肌理,而是在漫长的连续发展变化中固化沉淀后,在今天集中显现的一些特性”。 因此,公共空间活力的提升不应仅仅局限于物理空间的改造,更应该体现其所承载的“城市性”与“精神性”。丰富多样的地摊经济不仅能重塑公共空间的品质,吸引更多的人驻足和消费,其灵活多变的特征以及流动的售卖行为,也凸显了一个城市的文化底蕴与生活风味,对提升城市整体文化形象、增进公共空间场所的开放包容及自由精神具有重要作用。

然而,由于缺乏合理的规划引导与充足的监管,地摊经济在其发展过程中也引发了一些城市问题,比如占用城市公共空间、扰乱正常的公共秩序,造成了诸如堵塞交通、噪音扰民、污染环境、损害饮食健康等负面影响,且难以管理。所以,在城市管理者的眼中,这种“非正规”的街头商业行为更多的是城市管理隐患,摆摊行为的合法性始终没有得到正式承认,这使得街头摆摊在中国一直处于“边缘经济”的状态而被排斥于主流商业行为之外。地摊经济所带来的问题实质上显示了城市“公共空间”与“商业空间”的冲突,空间“公共性”与“私密性”的冲突,是街头摊贩与市民群体空间使用权的争夺和不同阶层之间消费话语权的博弈。

空间冲突是一种源于空间资源的稀缺和空间功能的外溢的客观地理现象,是在人地作用过程中伴随空间资源竞争而产生的空间资源分配过程中的对立现象,它强调空间竞争,是一种矛盾、不协调、不和谐的空间关系(周国华,2012)。狭义上的公共空间冲突特指发生在公共空间内,围绕公共空间的使用和占用而产生的各种纠纷和冲突,比如,街头摊贩和城管之间围绕占道经营产生的冲突,不同利益群体和组织围绕使用公园、篮球场、体育馆等产生的冲突,以及因不合理行为妨碍他人享受公共空间权益而产生的冲突。(张诚,2020)首先,由于正式的商业行为需要经营者支付高额租金与税费成本,城市摊贩往往会选择城市街道等公共空间开展经营活动,造成城市“公共空间”与“商业空间”界线的模糊,带来公共秩序缺失、城市噪音与污染等问题。其次,当空间的公共性与空间的私密性界限混淆,出现一方侵占另一方的情况时,会对空间的共享性与空间的独立性分别造成不同程度的挑战,从而给人们的活动与交往带来困扰与混乱,因而产生各种冲突。(刘铭秋,2017)街头空间的公共性与空间占有活动的私人化相对立,给公共生活带来了一定的道德恐慌,而非街头摊贩群体的误解与反对更会加深街头摊贩群体被“污名化”的程度。最后,正如戴维·哈维(2004)所言,“空间冲突的本质是阶级冲突的空间化”。由于社会空间出现了“消费转向”,空间的生产转变为空间的消费,越来越多的公共空间成为商业用地,现代化消费逻辑充斥于公共空间中,导致公共空间资源配置进一步的不平衡。消费性公共空间以经济地位作为准入门槛,衡量进入群体的消费水平,不仅将大量草根阶层排斥出去,也挫伤了该群体的公共意识,而地摊经济恰好可以满足低收入阶层的消费需求,从而催生了他们对公共空间消费话语权丧失的反抗。公共空间的有限性无法满足居民需求的无限性,多方利益主体进行博弈,激化了“空间冲突”。(王露,2020)

哈贝马斯认为公共领域是向全体公民开放的,是人们可以自由讨论公共事务、进行政治参与、发表公共意见的一种场所或空间。街头小贩理应公平享有城市公共空间所带来的福利,而其他市民也同样拥有不被街头摊贩所干扰的权利。空间的边界便是权力的边界,公共空间是体现公共权利的场所,正义的空间是各种权力彼此平衡、协调共存的状态。(潘晞文 等,2019)秩序化的街头经济有其自身的运行规则,使公共空间的权利义务关系更加明确,但是非社区组建的、自发形成的街头经济模糊了私人领域与公共空间的边界,其无序性是导致空间冲突的主要原因,这意味着街头摊贩群体作为空间使用者尚缺乏对空间价值的认同、合理的空间伦理与规训。街头经济空间的规训需要无处不在的“权力的眼睛”,需要行为主体感受到纪律权力的束缚,并将其内化于心,外化于行,这主要应该依靠外在行政权力的法治与空间内群体的自治。

图1 城市公共空间治理的理论框架

三、地摊经济发展要求城市公共空间治理模式转型

地摊经济的发展不应是一时兴起,要想获得长久良性健康发展,必须推动城市公共空间治理模式的转型,改革传统的被动管制型政府管理模式,建立主动引导型的多元主体参与的协作式治理模式。

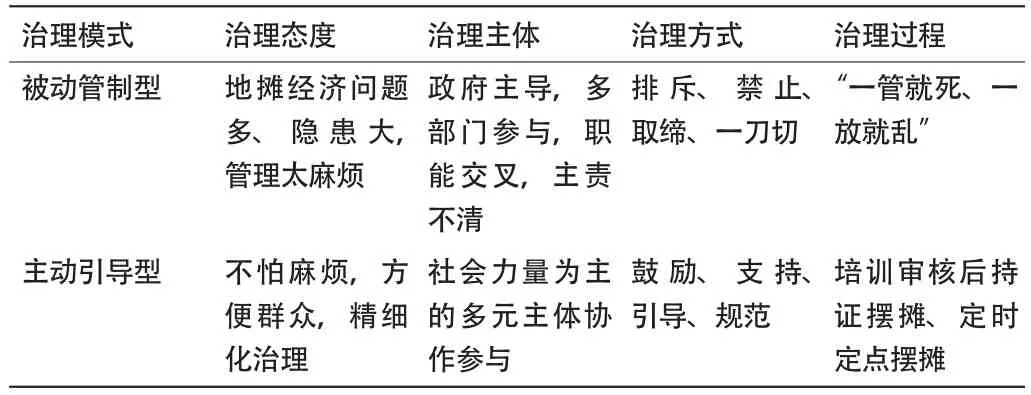

表1 城市公共空间治理模式对比

(一)被动管制型治理模式

在传统印象中,“街头表演”“街头摆摊”等活动经常和占道经营、喧哗扰民、脏乱差联系在一起。然而,这些问题并不是地摊经济本身所固有的“原罪”,而是城市管理水平与治理效能不足所致。国内也有一些公园、广场与集市长期共存,甚至成为著名的“网红打卡地”,究其原因还是该城市以先进管理为依托、以便民服务为中心、以多方共赢为目标,各方共同参与维护。

首先,按照传统的城市管理思维,城市管理者对公共空间内的 “街头摆摊”行为是持拒斥态度的。地摊经济在发展过程中,其流动隐秘性与城市管理者的市场监管固定透明化产生矛盾,所以地摊经济一度被贴上“堵塞交通”“噪音扰民”“有害健康”等标签,被视为与城市“文明”水火不容的祸患,给政府的城市管理工作带来巨大的麻烦。一方面,某些地方管理者存在懒政惰政思想;另一方面,为了维护城市“形象”和城市“政绩”,管理者通常会对地摊经济“一刀切”,希望通过禁止地摊经济一劳永逸地解决问题。而摊贩群体为了保证自身生存,不仅要忍受市民的各种歧视与责难,还要与城管“斗智斗勇”,进行各种“猫鼠游戏”,经常曝出的暴力执法、暴力抗法、群众冲突等事件,更是撕开了社会伤口,损害了公权形象,破坏了社会和谐,并累积成难解的城市治理困局。作为管理者,为了减少管理麻烦,单纯地禁止或者抵制这些行为只不过是解决了表面的问题,并未充分从摊贩群体及其家庭本身出发去考虑社会发展问题。另外,正如美国作家简·雅各布斯在其著作《美国大城市的死与生》中所言,“多样性是城市的天性”,城市不应该被设计,它是活的有机体,它是人类聚居的产物,应当具有强大的包容性。如果城市管理者单纯因为害怕混乱,并以自身的视角去定义城市形象与文明,那一定会使城市变得千篇一律,缺乏活力。“一刀切”的管制模式,虽然使得城市和街道变得整洁干净,但也会让城市的活力与生活风情逐渐消失。

其次,虽然城市公共空间管理部门众多,但是缺乏“领头羊”统一牵头管理机制,各部门各自为政,难以形成整合效应,单一部门不想管也没有足够能力管。城市公共空间管理涉及政府各层级部门,协同管理难以实现;主责单位不明确,容易造成管理盲区。(高洁,2018)现如今,政府中涉及公共空间管理的职能部门有住建委、规划和自然资源局、园林绿化管理局、生态环境局以及城市管理部门等。众多部门在管理职能上的交叉重叠,导致工作中推诿现象时有发生,协同管理难以实现。此外,职能部门无法主导对城市公共空间的管理。地摊经营的监管涉及城管市容部门、交通管理部门、工商部门、社区街道等多个职能部门,碎片化的管理容易导致主责单位不明确,往往造成很多管理盲区。

最后,在城市公共空间管理中,公众与社会力量缺位严重。一方面,社会公众缺乏参与城市公共空间管理的主动性,通常只是被动地享受政府所提供的公共产品,市民参与城市公共空间管理的氛围不浓;另一方面,城市公共空间管理部门惯于运用行政权力包揽城市公共空间管理活动,没有给公众和社会力量足够的参与途径,这更加严重地影响了公众和社会力量参与的积极性。事实上,每个市民都是城市公共空间使用权的享有者,政府应当引导公众参与到公共空间管理中来。另外,作为社会边缘群体的街头摊贩群体,也应该通过第三方组织的力量表达自己的合理诉求。

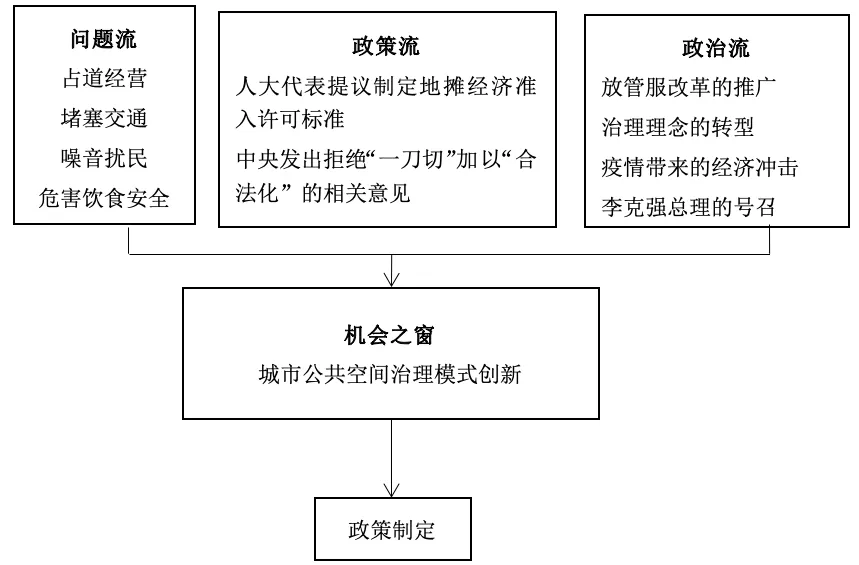

(二)多源流推动治理模式转型

地摊经济的无序发展引发了城市“公共空间”与“商业空间”的冲突、空间“公共性”与“私密性”的冲突,是不同阶层空间使用权的博弈,导致占道扰民、非法经营、堵塞交通、污染环境、出售违禁物品或者伪劣物品、影响食品安全等问题。城市管理者往往采取“一刀切”的方式直接取缔地摊经济,并未采取有针对性的措施解决问题。这些构成了地摊经济的“问题流”。

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,造成全球经济衰退。为了缓解大疫过后的民生、就业压力,扶持低收入、失业等困难群体挺过生活的难关,“地摊经济”开始进入高层视野。6月1日,国务院总理李克强在山东考察时表示,地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,和“高大上”一样,是中国的生机。总理的号召使得“地摊经济”重新火爆起来。另外,放管服改革的深化,治理理念的转变也是地摊经济重现生机的重要原因。这些构成了地摊经济的“政治流”。

在制度层面上,地摊经济也在不断努力寻求其合法性。在2020年的“两会”上,全国人大代表杨宝玲提议制定统一的地摊经济准入许可标准、从业资格条件和商品入市手续,采取发放资格证和许可证的方式,给予地摊经济及其从业者合法地位。5月27日,中央文明办为了主动适应常态化疫情防控形势,也明确表示在2020年全国文明城市测评指标中不将马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容。这些构成了地摊经济的“政策流”。

问题流、政策流、政治流相互独立地推动着地摊经济管理政策的制定,对于公共空间治理政策的修改和社会融入现象也有一定推动作用,出台地摊经济管理政策已迫在眉睫。2020年3月以来,成都、甘肃、南京、上海、长春、郑州、广州等多地陆续出台政策,明确鼓励发展地摊经济。

图2 多源流视角下的城市公共空间治理分析

(三)主动引导型治理模式

地摊经济的管理,从“赶出去”到“走进来”,凸显了政府治理理念的转变。城市管理者已经不再因为怕麻烦而“一刀切”地排斥这类行为。相反,如今的城市管理似乎更接地气,不仅不排斥这些街头活动,反而主动引导,合理规划,消除障碍,为这类街头活动提供便利,推动街头活动更加规范有序运作。但是,仅仅有口号和理念的转变是不够的,地摊经济的有序运作还需要加强顶层设计,需要出台一系列规范化管理措施进行配套,如加强相关立法工作,完善法制法规,明确地摊经济管理主体,厘清公共空间管理各部门职责权限,提高公民参与度,发挥第三方社会主体的力量,构架多元主体参与的协作式管理体系等。地摊经济管理的具体措施包括实行地摊经济准入许可证制度,明确从业资格条件和商品入市审核手续,划定相关经营区与禁营区,明确具体的经营时间,保证场地卫生,等等,让地摊经济和良好的城市治理并驾齐驱。这些都需要城市精细化管理水平的提高,也考验着管理者的治理水平和治理能力。

西方国家在小政府、大社会的管制模式下,引入了第三方来主导对城市公共空间的管理,称之为参与式管理。在我国对于第三方管理介入政府管理的研究中,刘懿莹(2018)认为:“多元主体参与的协作式规划成为当前中国规划领域的探讨热点,然而传统规划主体之间的互动很难突破公众被动参与且效率低下的困局,因此有必要引入第三方组织进行协调。”第三方的管理模式不同于政府的管理模式,第三方管理模式具有政府部门所欠缺的弹性,对于街头摊贩占用城市公共空间的问题能更好地对症下药。

因此,在人们追求美好生活的大环境下,政府部门越来越重视对城市公共空间的管理。以研究如何更好地管理地摊经济为出发点,来探寻更科学、更优质的城市公共空间治理方法,对提升城市品质、吸引外来人才,大有裨益。