Ⅰ类切口手术抗菌药物预防应用分析

2021-02-27王莹

王莹

抗菌药物耐药性问题已成为全球卫生关注的焦点,也是当今世界面临的最紧迫的公共卫生问题之一[1]。“今天不采取行动,明天就无药可用”已成为全球共识[2]。中国是世界上滥用抗生素问题比较严重的的国家之一,抗生素的用量约占全球用量的1/2,每年在全世界大约有50%抗生素被滥用,而在中国这一比例甚至接近80%[3]。临床上外科围手术期使用抗菌药物频率比较高,如果滥用抗菌药物不仅可能增加患者经济负担,而且还会增加耐药性[4]。所以抗菌药物治理迫在眉睫。因此我院响应国家政策,按照《抗菌药物临床用应用指导原则》(2015年版)[5]、《国家抗微生物治疗指南》(第2版)[6]和卫生部“38号文件要求,对我院一类切口抗菌药物预防性应用进行干预。为了解我院开展一类切口围手术期预防性使用抗菌药物点评的效果。本文对我院2018年1~6月及2019年1~6月Ⅰ类切口预防应用抗菌药物进行分析,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 整理我院2018年1~6月、2019年1~6月的Ⅰ类切口手术病历,随机抽取2018年1~6月506例,2019年1~6月668例。在一类切口点评工作表中记录其信息,包括患者情况、住院信息、手术情况、抗菌药物应用情况。

1.2 情况 对患者的围手术期情况进行回顾性分析,根据Ⅰ类切口点评工作表中记录的信息进行对比分析。记录内容包括:患者姓名、年龄、性别、病案号、出入院时间、诊断、手术名称、手术时间、抗菌药物名称、用法用量、疗程等。根据《抗菌药物临床用应用指导原则》(2015年版)、《国家抗微生物治疗指南》(第2版)以及卫生部“38号文件”。

2 结果

2.1 Ⅰ类切口抗菌药物预防性使用合理情况

2.1.1 2018年1~6月506例患者中预防性使用抗菌药物201例(39.72%),合理率59.70%,2019年1~6月668例患者中预防性使用抗菌药物292例(38.82%),合理率64.38%。见表1。

表1 2018年1~6月及2019年1~6月预防性使用抗菌药物合理率情况 例(%)

2.1.2 2018年1~6月给药时机合理率83.58%、遴选药物合理率83.08%、疗程合理率93.03%。2019年1~6月给药时机合理率83.58%、遴选药物合理率83.08%、疗程合理率93.03%。见表2。

表2 医院2018年1~6月与2019年1~6月预防性使用抗菌药物情况分析 例(%)

2.2 Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物品种分析 2018年1~6月Ⅰ类切口抗菌药物种类有6大种类,15个品种,使用频次203次。2019年1~6月Ⅰ类切口抗菌药物种类有5大种类,11个品种,使用频次292次。见表3、4。

表3 2018年1~6月Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物频次及构成比

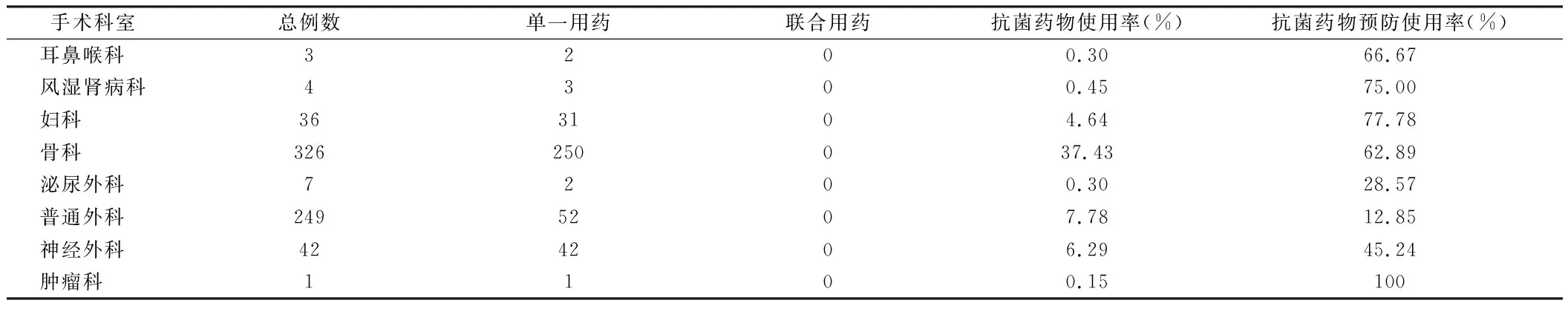

2.3 Ⅰ类切口手术科室分布情况 2018年1~6月Ⅰ类切口共分布在7个科室,单一用药频次504次,联合用药频次2次。2019年1~6月Ⅰ类切口共分布在7个科室,单一用药频次668次,联合用药频次0次。见表5、6。

表4 2019年1~6月Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物频次及构成比

表5 2018年1~6月月Ⅰ类切口科室分布

表6 2019年1~6月月Ⅰ类切口科室分布

3 讨论

3.1 Ⅰ类切口手术指手术脏器为人体无菌部位,局部无炎症、无损伤,不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官。围手术期预防用药应根据切口类别、手术创伤程度、可能的污染细菌种类、手术持续时间、感染发生机会和后果严重程度、抗菌药物预防效果的循证医学证据、对细菌耐药性的影响和经济学评估等因素,综合考虑[5]。预防用药的目的主要是预防手术部位的感染,一类切口手术感染的病菌主要是皮肤表面常见的革兰阳性葡萄球菌[7]。

与2018年1~6月相比,2019年1~6月的抗菌药物预防使用率略有降低,但仍不符合国家的要求(<30%)。抗菌药物预防性使用合理率上有明显的上升,其中遴选药物合理率升高明显,抗菌药物选择上品种数量减少,且主要为头孢唑林、头孢呋辛,占总使用频次的86.64%。说明医生在选用抗菌药物时更符合《抗菌药物临床应用指导原则》(2015年版)、《国家抗微生物治疗指南》(第2版)的要求。一般选用第一、二代头孢菌素(有循证医学证据的第一代头头孢菌素以头孢唑林为主,第二代头孢菌素以头孢呋辛为主)[5,6]。但仍有医师选用阿奇霉素、左氧氟沙星、β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂、头孢曲松作为一类切口术前预防用药。三代头孢菌素对革兰阳性菌的作用不如一、二代头孢菌素强,使用三代头孢菌素不仅会增加患者的经济负担,且会导致耐药菌的产生,对于无感染的围术期用药属于不合理用药[8]。并且《抗菌药物临床应用指导原则》(2015年版)指出:不应随意选用广谱抗菌药物作为围手术期预防用药,鉴于国内大肠埃希菌对喹诺酮类药物耐药率高,应严格控制喹诺酮类药物作为外科围手术期预防用药[5]。

Ⅰ类切口手术预防性使用抗菌药物的给药时机为皮肤、黏膜切开前0.5~1 h内或麻醉开始时给药,在输注完毕后开始手术,其目的在于保证手术部位暴露时局部组织中抗菌药物已达到足以杀灭手术过程种沾染细菌的药物浓度。过早给药会造成术中体内药物浓度不足而达不到预防感染的目的,而术后给药则因为错过细菌感染和定植的时间,亦无法达到预防感染的目的[9]。用药疗程清洁手术不超过24 h,心脏手术可视情况延长至48 h。

与2018年1~6月相比,2019年1~6月的给药时机合理率上升明显,但疗程合理率有所下降。其中疗程合理率下降的主要原因为一些骨科大型手术及大部分妇科手术术后,未复查感染相关指标或复查感染相关指标未见异常,超疗程预防性使用抗菌药物。因此我院在抗菌药物预防性使用合理率及疗程合理率上仍有上升空间。2018年1~6月Ⅰ类切口手术存在2例联合用药,主要为骨科手术头孢呋辛联合克林霉素。2019年1~6月没有联合用药。有研究表明,一类切口手术术后用药时间过长,不但不会降低术后感染率,反而会增加细菌耐药的可能[10-15]。

3.2 根据《抗菌药物临床应用指导原则》(2015年版),《抗菌药物专项治理方案》的要求,Ⅰ类切口预防使用抗菌药物比例不超过30%。本调查中我院Ⅰ类切口预防使用抗菌药物比例超过30%,与2018年1~6月相比,2019年1~6月预防使用抗菌药物比例有所下降,不过仍然偏高,还有下降的空间。在某些科室预防使用率偏高,如肿瘤科、妇科、风湿肾病科、耳鼻喉科、骨科、神经外科,预防使用率分别为100%、77.87%、75.00%、66.67%、62.89%和45.24%,其中肿瘤科、风湿肾病科和耳鼻喉科因为手术例次过少,造成预防使用率偏高。骨科由于手术难度大,如髋关节置换或膝关节置换、脊柱手术,神经外科由于涉及重要器官大脑,患者一旦发生感染,不仅延长患者住院时间阻增加了治疗费用,甚至会增加多次手术、二次住院的概率,患者通常需要经历较为长期的抗感染治疗。而妇科手术也同样如此,可能会造成子宫内膜粘粘,慢性盆腔炎、输卵管堵塞等情况,可能会影响患者的生殖需求。

综上所述,我院Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物合理情况较去年同期好,但仍存在一些不合理的用药现象。我院仍需进一步加强抗菌药物合理使用的管理及学习。加强处方点评小组、临床药师的点评、沟通、指导。进一步规范抗菌药物的合理使用,降低耐药菌感染机会,降低患者的医疗成本。