“唐宋八大家”大展好看在哪儿

2021-02-26柳三更

柳三更

文坛之变

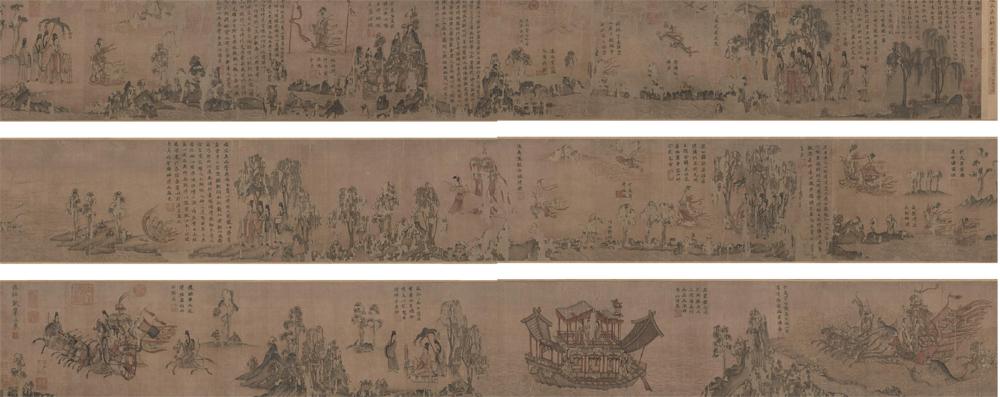

《 宋人仿顾恺之洛神赋图卷》辽宁省博物馆藏

“唐宋八大家”是对唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩等八位散文家的指称。实际上“唐宋八大家”的称呼到明代才正式出现,明初朱右在选编韩柳等人的作品时,将编集完成的作品命名为《六大家文集》,三苏父子并为一家,是以为八大家。到了明代末期,茅坤选编了著名的《唐宋八大家文钞》,从此“唐宋八大家”的名号被更广泛地流传开。《幼学琼林》中将“韩柳欧苏”等人誉为“文人之最”,他们之所以能取得如此高的评价,正是因为他们对变革唐宋文体所做出的巨大贡献。

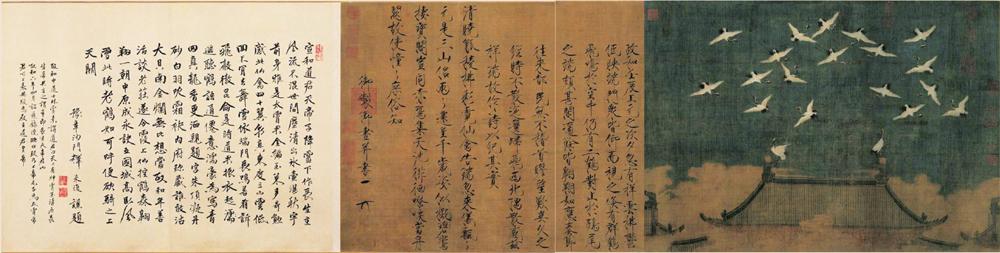

《 北宋徽宗赵佶瑞鹤图卷》辽宁省博物馆藏

古代的散文与今日略有不同,特指与“骈文”相对应的文体,早在先秦时期就有《尚书》这样载言记事文字质朴的典籍。本次展览中也展出了《洪范授受图并楷书尚书洪范》,这件展品是清宫旧藏,传为赵孟頫所作,上有文征明的题跋,本次展览也是这件文物的首次亮相。除《尚书》外,先秦诸子散文,两汉的史书、政论文章无一不标志着散文的高度发展。东汉以后,文坛上渐渐出现了句式整齐、文辞对偶的风气。到了魏晋时期,骈文愈发盛行。《说文》曰:骈,架二马也。多出现双句(偶句),用四字、六字排比,言辞华丽工整的文章就被称为“骈文”,一般而言的“骈四俪六”也是指代骈文的这一特征。唐代的骈文愈加重形式而轻内容,用浮华空洞的文字来歌功颂德。唐代中期以后,王朝局势动荡,藩镇割据,时人认为这都是由于儒家的衰弱,而儒学的式微又是因为浮丽的文风,是而韩愈柳宗元发起古文运动,提倡“文以载道”,使内容而非形式成为文章的中心,希望能够借此恢复孔孟之道下的中央集权,把选举贤人作为国家吏治的根本。宋代,搬弄典故、过分追求形式的“西昆体”盛行,为了抵制这样空洞的文章,宋代欧阳修、与苏氏父子承袭唐代古文运动的精神,提倡“文以明道”“史论纵横”;王安石推行诗文变革,将文体的变革纳入他“祖宗之法不足守”的变法中。

公元1112年,八大家中年纪最小的苏辙逝世,也是这一年宋徽宗赵佶创作了著名的《瑞鹤图》。主办方将《瑞鹤图》视为“宋文化底色”的象征,亦标志着“八大家去世的时间点”。《瑞鹤图》的作画过程颇有些传奇。事情发生在政和壬辰即北宋政和二年上元之次夕,也就是公元1112年的正月十六那天,忽然有祥云飘来,群鹤飞鸣于空中,经久不散,宋徽宗视之为祥瑞,欣然作画,并在图上写道:“御制御画并书,天下一人。”当时宋朝内部统治混乱,对外军事战况不佳,宋徽宗在悒悒之中陡然见此吉兆,怎能不喜。《瑞鹤图》为绢本设色,纵51厘米,横138厘米,以汴京的正门宣德门为背景,描绘了群鹤来仪,翩翩飞舞于空中的景象,天空以石青色渲染,云气蒸蒸,色彩淡雅。可惜仙鹤的祥瑞并未能护佑宋朝的统治,十五年后金人攻入汴京,北宋灭亡。《瑞鹤图》也辗转流寓,曾被胡行简所收藏,后流入清宫,溥仪出逃就带着《瑞鹤图》,随着伪满洲国的灭亡,《瑞鹤图》被东北博物馆,也就是今天的辽宁省博物馆收藏。

《瑞鹤图》的祥瑞没能拯救北宋,但唐宋之际文人革古文,变新法以图救国的天下之心却随着《瑞鹤图》一同流传千古,展现在今日的观众眼前。

书画潇洒 心系天下

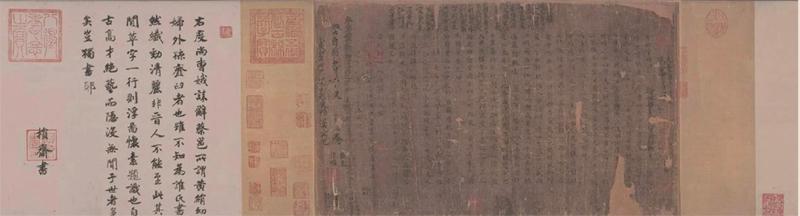

《 东晋佚名曹娥诔辞卷》 辽宁省博物馆藏

“唐宋八大家”文物展中展出了许多八大家的书画或后世对八大家的描绘,在纸上展现出他们闲情逸致的生活与心怀天下的志向。

《 潮州韩文公唐碑》

《东晋佚名曹娥诔辞卷》,绢本设色,楷书,纵32.3厘米,横54.3厘米,上有韩愈唯一留存的墨迹。《曹娥碑》,是东汉时上虞令度尚为孝女曹娥所立的碑文,蔡邕“绝妙好辞”的诗谜便是称赞此碑文采斐然。此卷书于升平二年,也被称为《升平帖》,上有怀素、柳宗元的堂弟柳宗直、韩愈、宋高宗赵构、赵孟頫、清康熙玄烨等人的款识。韩愈于其上书“退之题”。

宋刻韩愈朱文公校昌黎先生集》 辽宁省图书馆藏

苏轼曾在《潮州韩文公唐碑》称赞韩愈:“文起八代之衰,而道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。”“文起八代之衰”赞扬韩愈经由古文运动重振散文之声势;“忠犯人主之怒”是指唐宪宗笃信佛法时欲迎佛骨入朝,韩愈写下《论佛骨表》表示反对,却被贬官至潮州,韩愈著名的《左迁至蓝关示侄孙湘》便是针对此事:“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”岭南的潮州在当时被视为险恶之地,韩愈仍然在潮州悉心治理,当地人民為答谢他将潮州的笔架山改名为韩山。而“勇夺三军之帅”则是指韩愈与裴度一同征讨淮西军。韩愈既是一代文学大家,也是一名能吏,更拥有不俗的军事才能。本次展览中还一同展出了《宋刻韩愈朱文公校昌黎先生集》《清拓宋李寂篆书韩愈五箴》等文物。

《 明仇英赤壁图》 局部 辽宁省博物馆藏

八大家中苏氏父子三人各有一席,苏氏“一门三进士”的佳话也广为流传。展览中一进门便是明代仇英所绘的《赤壁图》,图上所画的正是苏轼携友同游赤壁的景象,展现了苏轼《赤壁赋》中“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”的江波辽阔,静谧飘然。

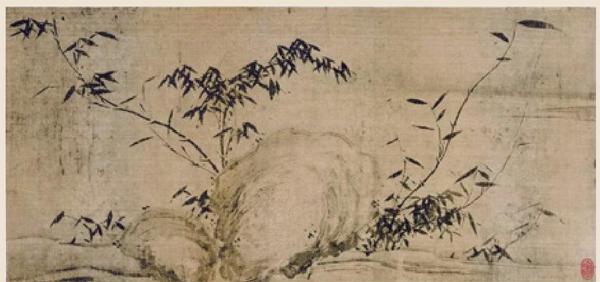

《 北宋苏轼潇湘竹石图(传)》 中国美术馆藏

展览中还展出了《宋拓苏轼楷书欧阳修醉翁亭记》《北宋苏轼行书洞庭春色赋、中山松醪赋》《北宋苏轼潇湘竹石图(传)》等文物,让观众一览苏轼的书法、画作。

苏轼的一生既是挥洒笔墨的一生,也是颠沛流离的一生。

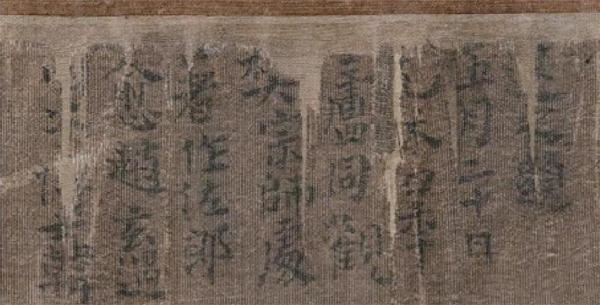

北宋 苏轼《行书阳羡帖》 旅顺博物馆藏

《行书阳羡帖》是一封苏轼同友人商量买田事宜的信札,纸本书写,纵27.6厘米,横22.7厘米,共68字。《行书阳羡帖》每字下笔处特露笔锋,被认为是苏轼较晚的宋代人所勾填的摹本,虽不是苏轼笔书,也是宋代书法的精品。

此帖大抵是苏轼元丰八年(1085年)在黄州写就,正是他被卷入“乌台诗案”遭到贬谪之后。此时他已经兴起在宜兴终老的念头,这可以从他在《菩萨蛮》中写到的“买田阳羡吾将老。从来只为溪山好。来往一虚舟。买田阳羡吾将老。从来只为溪山好。来往一虚舟。聊随物外游。有书仍懒著。水调歌归去。筋力不辞诗。要须风雨时”中可见一斑。苏轼家中人口不少,约有三十口左右,已暮年的苏轼便想再购置些田产,经济上虽不富余,但也未显颓丧之意。《行书阳羡帖》中,苏东坡的字迹锋锐频出的同时又不失敦厚朴实,可谓刚柔并济,一定程度能看出他受到佛教影响的痕迹。

同苏轼多经流离的遭遇类似,《行书阳羡帖》也几经流转,曾被溥仪带出清宫,藏于伪满皇宫的小白楼中。日军1945年8月15投降后,被伪兵窃走,流落到古镇青堆镇。后经多遭易手,最后藏入旅顺博物馆。人生的磨难没有磨去苏轼的光芒,多次流落也未曾折损《行书阳羡帖》的价值,如琢如磨,玉汝于成。

《 北宋欧阳修行书谱图序稿并诗》 局部, 辽宁省博物馆藏

这次展览中还有一件十分珍贵的文物——欧阳修的《行书谱图序稿并诗》,内容包含《欧阳氏谱图序》和《夜宿中书东阁》七律一首。字多楷体,也保留了一定颜体的特点,嘉庆年间入清宫内府,现藏辽宁省博物馆。《欧阳氏谱图序稿并诗》上多有涂改的痕迹,展现了欧阳修在成文过程中几经修改,精益求精的态度。

罗池庙碑

文物之中往往能看见历史的传承,“唐宋八大家”文物展中展出了一件颇有意趣的展品,正是《当代拓北宋苏轼楷书韩愈罗池庙碑》,罗池庙是祭祀柳宗元的庙宇,传闻柳宗元显灵托梦给下属,希望把庙建在罗池,后有人請韩愈作文,沈传师书,后此碑失传。苏轼用楷书写下韩愈所作的《迎享送神诗》,其后又有人以苏轼的真迹摹刻一碑放于柳庙之中。柳宗元在碑里留下他惠泽一方的政绩,韩愈在碑中留下享誉千古的诗文,苏轼在碑上留下自己书法的高峰,文脉因陈,精神相继。

韩柳欲复古人之精神,师其意不师其辞,只学习古文务实的文风,变革浮华的文体,宋六家承袭他们的精神,在宋代继续这一变革,这才有苏轼的“何妨吟啸且徐行”,才有王安石的“祖宗不足法”,文章垂千古,家国天下心。正如罗池庙碑一般,代代继薪火,才将这历史长河中点点星火流传至今。

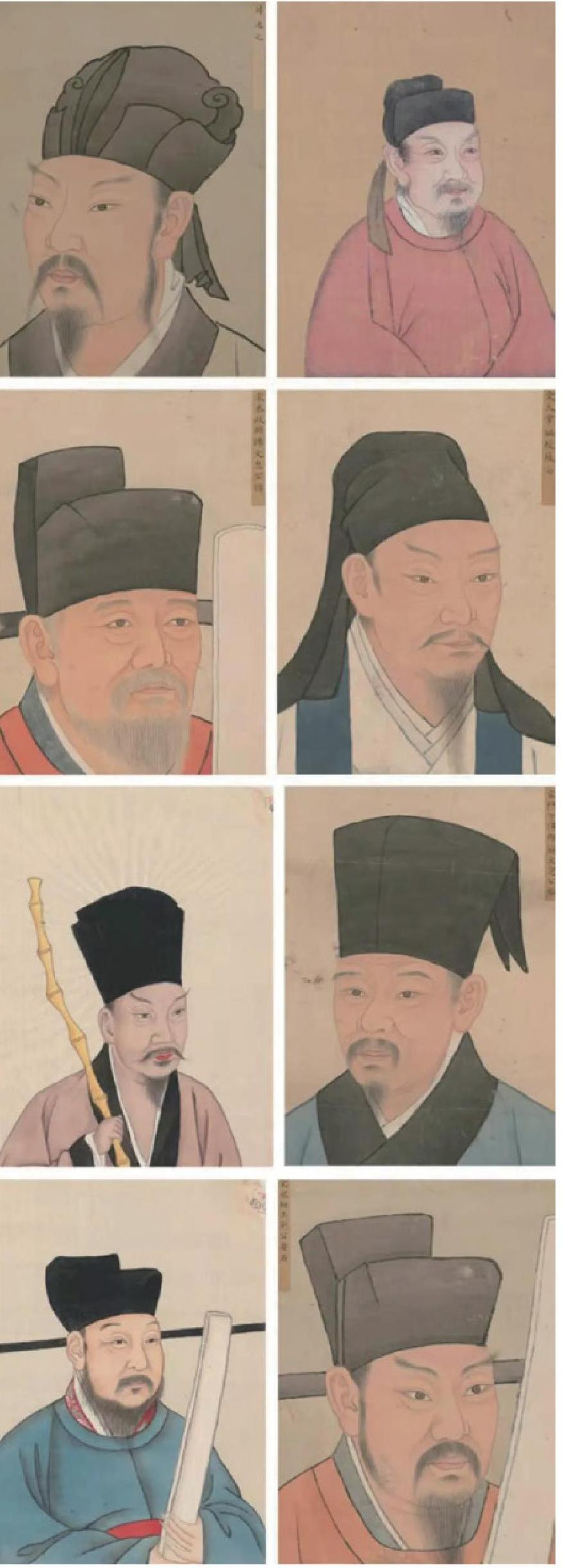

清 唐宋八大家像( 从左到右依次而下为:韩愈像、柳宗元像、欧阳修像、苏洵像、苏轼像、苏辙像、曾巩像、王安石像) 中国国家博物馆藏