防寒取暖:看古人如何“脑洞”大开

2021-02-25张立峰

张立峰

在网剧《长安十二时辰》里,重要配角、善于钻营的大理寺评事——元载的出场方式很特别。十几个肥胖女子围成一圈,他却独坐中间取暖,女人们站得呵欠连天,最后嫌弃元载抠门儿,给的钱少。

剧中元载的“取暖”方式来自《开元天宝遗事》。据记载,唐玄宗的堂兄申王李成义“每至冬月,有风雪苦寒之苦”,于是这位王爷便让“宫妓密围于座侧,以御寒气”,并自呼为“妓围”。

但李成义这种“取暖”方式,大多数唐人是无福消受的。在漫长的冬季中,长安城的百姓们更多的是减少户外活动,躲在家里避寒。

唐人与宋人“各显神通”

唐代的建筑多是坐北朝南,有利于采光和防寒。在《释名》中,关于“屋”的解说:“奥也,其中温奥也”;而所谓的“壁”,“辟也,辟御风寒也” 。换句话说,房屋是古人冬天里重要的御寒保暖设施。然而,唐代的帝王将相们把宫殿屋宇修建得过于宽敞、高大和气派,因此防寒保暖的效果就不尽人意了。不然,申王李成义也不至于在冬天里喊人“抱团取暖”。而普通的唐人,除了多穿衣服,就是在室内燃起炭炉,以供取暖。

一次雪日,白居易写下两句诗:“瓶中有酒炉有炭,瓮中有饭庖有薪。”诗中的“炉有炭”与“庖有薪”,说明薪柴与木炭是唐人日常生活的必需品,薪柴用来烹调,木炭则用于取暖。

木炭是木材经过“窑烧”后的产物,具有燃烧时间长、热量高、烟尘少等优点,因此极受唐代上层社会的亲睐。唐王朝曾专设“木炭使”一职,负责皇亲贵胄的木炭供给。诗句“豪家应不觉,兽炭满炉红”就是当时豪奢人家用炭取暖的写照。一生贫寒的孟郊得赠些木炭后,专门写下:“烧出炉中一片春,暖得曲身成直身。”这是诗人饱尝过寒冬僵卧的滋味后,道出的切身体验。在《寒地百姓吟》中,孟郊还感慨道:“无火炙地眠,半夜皆立号。”说的是寒冷地区的穷苦百姓没有薪柴点火炙烤地面,冻得半夜只能站着,苦楚呼号不已。在唐代,已经出现了“炕”。唐代僧人慧琳的《一切经音义》中记载:“上榻安火,曰炕”,这是目前所见最早的“火炕”记录。

宋人徐梦莘在《三朝北盟会编》中,对东北地区的“火炕”有了较详细的描述:“环屋为土床,炽火其下,寝食起居其上,谓之炕,以取其暖。”火炕的出现,极大地改善了北方人民冬季的生活质量。

南宋,刘松年,《四景山水图》,绢本设色,现藏东京国立博物馆

而在南方地区,大部分百姓主要还是依靠多且厚的衣服、被褥来抵御寒冷。然而,两宋之交有很多中原贵族迁居江南,他们对这里冬冷夏热的气候很不适应。于是在南宋时就出现了一种能包裹建筑外立面,且便于安装和拆卸的木质“格窗”,可以帮助人们应对剧烈的寒暑变化。

南宋画家刘松年的《四景山水图》,忠实地记录了“格窗”在四季中的安装和拆卸全过程。在“冬景图”的左下角,由回廊连通的三间屋子,除了正门,其余几面都安装了格窗,把整座建筑物严密地包围起来。格窗裱糊窗纸,窗内再加上帘幕,以尽量抵御冬季的严寒,且采光、透气性要优于墙壁。到了春季,随着天气转暖,建筑外层的格窗则被拆除,仅留檐下横披和内层格窗。在“夏景图”中,炎热的天气已经让主人尽行拆去内外两层所有的格窗,延伸到湖中的房屋变成了凉亭。

紫禁城的“一揽子方案”

位于北京的紫禁城地处北方地区,明清两代又处于我国历史上第四个寒冷期——“明清小冰期”,一年中约有4~5个月属于冬季,最低气温可达零下30℃。为此,古代建筑师们采用了很多科学的设计,从而保证皇宫内部的有效“供暖”。

在《宫女谈往录》中,慈禧太后身边的宫女回忆道:“宫殿建筑都是悬空的,像现在的楼房有地下室一样。冬天用铁制的辘轳车,把烧好了的炭推进地下室取暖,人在屋子里就像在暖炕上一样。”道光皇帝有一首诗,记述了他在紫禁城冬季供暖时的居住体验:“花砖细布擅奇功,暗热松针地底烘。静坐只疑春煦育,闲眠常觉体冲融。”

在设计与建造上,紫禁城中很多宫殿的墙壁都被砌成了空心的“火墙”,墙下有“火道”,殿外的廊檐底下设有添火的炭口。在炭口里烧上炭火,热量就可顺着“火道”和“火墙”温暖整个大殿。这些“火道”还直通皇帝的御床和妃嫔们的寝床之下,形成“暖炕”或“暖阁”,从而达到“一堂暖气着帘栊”的效果。

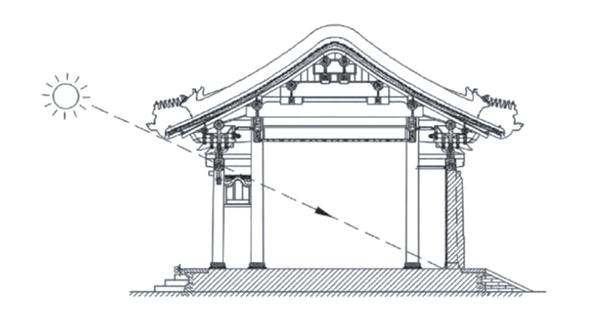

紫禁城宫殿冬季正午时太阳的照射范围(引自周乾《紫禁城古建筑的地暖系统》《工业建筑》2019年第49卷第11期)

为了使热量循环通畅,在室外的台基下还设有“火道”的排气孔,烟尘从气孔排出,可避免室内空气污染,防止煤气中毒,这样便优质高效、安全卫生地解决了冬季里紫禁城的供暖问题。为此,宫内还设置了专门机构——惜薪司,专管皇宫内冬季的柴炭“供暖”及宫中防火等事务。

北京地处北半球中纬度地区,冬季盛行寒冷的北风。为此,紫禁城内建筑的朝向也大多是坐北朝南。门窗开在南面便于采光,北面以墙体为主,利于防风,加之屋顶厚重且有架空的梁架层,有利于隔绝寒气从上部入侵。此外,紫禁城建筑屋顶的挑檐,对于冬季采光取暖和夏季防晒降暑也极为有利。

由于地球绕日公转,地轴与公转轨道始终保持约66°34′的角度,这导致太阳直射光线在南、北回归线之间来回移动。北京地区夏季的太阳高度角约为76°,冬季约为27°。紫禁城里建筑顶上这些优美的挑檐,似乎也是经过专门设计与科学计算的,在夏季正午时,可以最大程度地遮挡直射的陽光;而在冬季正午时,又能保证高度角较低的、温暖的阳光照入建筑内部的最深处。

我们可以想象这样一幅图景:在冬季日出之后,温暖的阳光照入室内,随着太阳高角度不断抬升,到正午时分,阳光正好射入室内最深处的内墙根儿。建筑内部因此逐步加热,使得紫禁城里暖意洋洋,宫里的人可以惬意地晒着太阳“猫冬”。

不得不说,在防寒取暖方面,古人十分善于开“脑洞”,令人佩服不已!