科学方法显性化的教材编写研究

——以单摆模型建构为例

2021-02-22魏舜芷刘紫微

魏舜芷 陈 刚 刘紫微

(华东师范大学教师教育学院 上海 200333) (同济大学第一附属中学 上海 200438)

1 问题的提出

科学方法教育是我国物理教育界一个传统而热点的话题.尽管物理教育者能认识到科学方法教育的重要性,但方法教育内容并未在教材编写中得到令人满意的呈现.我国传统的物理教材编写通常对知识点的逻辑联系采用显性处理,但对科学方法通常隐性处理,让学生在学习过程中自己去领悟,但“悟”的是什么,没有清楚说明[1].教材中对科学方法的隐性处理也让物理教师难以展开方法教学来引导学生解决问题,往往忽视了科学方法的具体内容和相应的执行步骤.

模型法是解决物理问题时一种常用的科学方法.单摆是一种理想模型,课程标准在关于单摆的教学提示和学业要求处指出:引导学生能根据现实生活中的摆动的特点,建构单摆模型,提高建模能力[2].下面以“单摆”一节中的单摆模型建构为例,提出模型法的适用范围和执行步骤,分析不同版本教材中对单摆模型建构的处理,并提供一定的教材编写建议.

2 模型法的界定及单摆模型的建构

2.1 模型法的界定

科学方法通常有其适用解决问题的范围.“模型法”用在从复杂的具体情境中抽象出待研究的对象或问题时,比如进行科学探究的第一步——提出问题环节.在高考命题中也常常联系到实际生活中的素材如行星火箭、火车转弯等.这就要求学生掌握模型法,即能够从生活现象中抽象概括出物理模型并解决实际问题.

科学方法也应有相应的执行步骤.建构物理模型时需要对事物进行简化,忽略次要因素,突出主要因素,可以遵循以下步骤[3]:

(1)从具体情境中初步确定待研究现象;

(2)确定待研究对象及其属性;

(3)分析待研究属性出现的主要因素;

(4)分析待研究属性的次要因素;

(5)概括待研究的物理模型.

2.2 单摆模型的建构

单摆具有这样的属性:悬挂的重物在细绳的牵引下,在竖直平面内围绕一个最低点做往复运动.建构单摆模型的核心在于,遵循学生的学习机制分析得出单摆模型属性的主要因素和次要因素.学习心理学指出,学习者通过内部的逻辑加工机制建立物理概念,建立联系的基本逻辑机制主要有探究因果联系的穆勒五法(求同法、差异法、求同求异法、剩余法和共变法)以及演绎推理[4].建立单摆模型的逻辑加工机制分析如下:

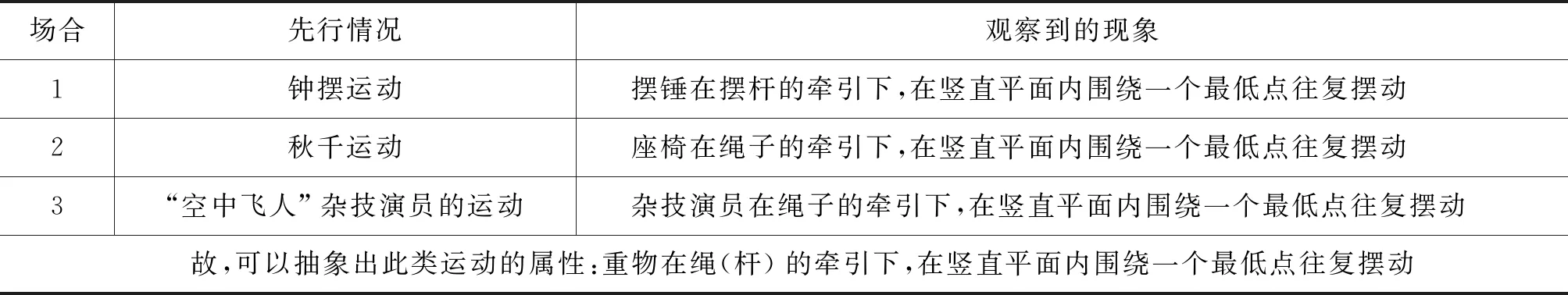

在模型法步骤(1)和(2)中,通常采用求同法,即通过呈现多种日常生活中的摆动现象,概括出待研究的单摆运动及其属性.获得结论的逻辑结构如表1所示.

表1 求同法概括单摆运动及属性

在模型法步骤(3)中,通常采用差异法等确定模型属性的主要因素.单摆运动的主要因素为:①细绳无弹性;②重物质量远大于绳的质量;③绳长远大于重物直径.

主要因素①“单摆模型与绳无弹性有关”,其逻辑过程结构如表2所示.

表2 差异法得出结论“单摆模型与绳无弹性有关”

主要因素②“单摆模型与重物质量远大于绳的质量有关”,其逻辑过程结构如表3所示.

表3 差异法得出结论“单摆模型与重物质量远大于绳的质量有关”

主要因素③“单摆模型与绳长远大于重物直径有关”,其逻辑过程结构如表4所示.

表4 差异法得出结论“单摆模型与绳长远大于重物直径有关”

在模型法步骤(4)中,分析待研究现象的次要因素通常运用排除因果联系的演绎推理.单摆模型的次要因素包括重物的形状、材质等.此处要研究单摆模型与重物的形状、材质无关,其推理过程如下:

(1)如果A与B存在因果联系,则A变化,B亦变化(大前提).

(2)重物形状发生改变(怀表、小砝码等),但重物围绕最低点的往复运动不变;重物材质发生改变(小铁球、小铜球等),但重物围绕最低点的往复运动不变(小前提).

(3)由以上分析,重物围绕最低点往复运动与重物形状、材质无关(结论).

前述对单摆模型建构的分析,既遵循了模型法的逻辑(适用范围和执行步骤),也遵循了学生建构单摆模型时的学习机制.

3 不同版本教材编写“单摆”模型的对比分析及编写建议

显化科学方法,是指编写教材时,应当明确指出科学方法的名称,传授科学方法的内容,揭示科学方法的形式,挖掘科学方法的内涵,说明科学方法的使用[5].因此,对于物理概念和规律获得所需的文字和图片信息,教材编写应该遵循学生学习的逻辑机制来呈现;当物理知识的获得运用到了科学方法时,其文字和图片信息还应该遵循科学方法相应的逻辑(适用范围和执行步骤)来组织安排.根据前述分析,教材可按如下顺序进行单摆模型的建构.

(1)呈现日常生活中的摆动情境,初步概括出待研究的摆动现象及属性.

(2)遵循学生的学习机制分析单摆属性的主要因素和次要因素.

(3)概括出单摆模型,点明单摆为一种理想的物理模型.

3.1 不同版本教材编写“单摆”模型的对比分析

下面拟对高中物理教材5个版本——人教版、沪科版、粤教版、鲁科版、教科版教材中单摆模型建构的处理方式进行比较分析,分析结果如表5所示.

通过表5的分析可以发现,5个版本的教科书都没有完整地遵循模型法的逻辑和学生的学习机制来建构单摆模型,主要有以下不足:

(1)未呈现日常生活中的摆动情境.如人教版只是提到了“生活中经常可以看到悬挂起来的物体在竖直平面内摆动”,既没有给出具体的例子,也没有给出图片素材.如此安排学生可能很难在短时间内从现实生活中找到相对应的例子,或者不确定找到的例子是否符合“悬挂起来的物体在竖直平面内摆动”这一性质.

(2)忽略了单摆模型建构的一个主要因素:绳不具有弹性,即细绳不可伸长.这无疑会使学生对单摆模型的认知产生错误,学生可能会将生活中的某些现象,如重物在具有弹性的细绳牵引下的摆动抽象为单摆模型.

(3)只是简单呈现单摆模型属性的主要因素.简单地灌输知识点,如教材中都呈现了“单摆模型需要重物质量远大于绳的质量”,但没有遵循学生的学习机制进行情境的呈现,会使学生对这一属性的得出不知其所以然.

(4)未分析单摆模型属性的次要因素,那么学生很可能将实际摆局限为“一个小球在一根长绳的牵引下围绕固定点做往复运动”,而忽略了长绳和重物的某些特征对模型无影响,没有达到真正地从日常生活中抽象出单摆模型的能力.

(5)未点明单摆是实际摆的理想模型的处理,学生就没有意识到自己正在经历运用模型法处理问题,也就无法实现最为基本的科学方法教育.

3.2 教材编写“单摆模型建构”的建议

根据前述分析,为使教材编写显性化模型法,笔者提出以下改进建议:

(1)呈现具体情境材料(图片或视频)

抽象出物理模型前,学生面对的是日常生活中具体的情境,也就是一般的摆动现象,如摆钟、吊灯、荡秋千、空中飞人运动等,通过呈现具体的情境材料可以培养学生从生活情境确定待研究现象的能力,同时也培养了学生将生活实际和物理知识联系起来的能力.

(2)呈现并分析单摆属性产生的主要和次要因素

教材应说明单摆运动的主要因素为:

1)细绳无弹性;

2)重物质量远大于绳的质量;

3)绳长比物体直径大得多.

同时应遵循学生的学习机制呈现相应实验素材,以主要因素1)为例.

呈现实验一:“小铁球+细长绳”,小铁球能够在细长绳的牵引下围绕固定的最低点做往复运动,待研究现象出现.

呈现实验二:“小铁球+橡皮筋”,小铁球在摆动的同时还会沿橡皮筋方向伸缩,不是待研究的围绕固定的最低点往复运动.

得出结论:单摆运动的必要条件之一是细绳无弹性.

教材也应该说明是否影响单摆运动的次要因素,如重物的形状、材质等.可以文字、图片等引导学生分析.以重物的形状对单摆模型无影响为例,可呈现怀表与小钢球的摆动素材.

(3)点明单摆是实际摆的理想模型的处理

教材中没有直接说明模型法的具体步骤,如果不点明单摆是实际摆的理想模型的处理,那么学生可能没有意识到单摆的建构过程运用到了模型法.教材如果按照模型法的逻辑编写,在一定程度上能让学生经历模型法的运用,但学生可能不会自觉发现自己已经经历了模型法抽象出单摆模型的过程.因此,教材中应突显这一细节,点明单摆是实际摆的理想模型的处理.

4 总结

教材的编写如果遵循模型法的逻辑(即模型法的适用范围和执行步骤),也遵循学生的学习机制,那么在一定程度上可以为学生自主学习时真正理解和习得模型法的内涵及运用提供可能.学生遵循模型法的引导抽象出单摆模型,虽不能自动概括出模型法的适用条件和执行步骤,但在此增加了运用模型法解决问题的经历.在积累一定的模型法经历后,学生也将有可能在未来的科学探究中自主解决模型建构类的问题.

因此,教材编写应显性化科学方法,并非简单点明科学方法,而是要遵循科学方法的逻辑合理地编写教材.那么,无论学生自主学习或是教师教学,都能够通过教材有据可依地学习或教授科学方法.教师在教学中也应该重视科学方法的显性化,遵循科学方法的逻辑来引导学生思考的方向,使学生真正理解科学方法用在哪里和如何运用.如果我们在物理教材编写和教师的教学过程中都注重科学方法的显性化,就可以使学生及早接触和学习物理学的研究方法,并在后续课程中加深理解和应用,对培养学生的科学素养和创新能力起到积极作用.