工具理性与艺术想象

——对缪哈伊频谱音乐创作理念的反思

2021-02-22杨珽珽

杨珽珽

引言

特里斯坦·缪哈伊(Tristan Murail,1947~)是频谱乐派的代表作曲家。青年时期的缪哈伊与其他年轻作曲家共同建立了名为“旅程”的、集创作与演绎于一体的“音乐家小组”。之后,这些年轻人便经历了所有组合的必经之路:年少成名——质疑不断——各自成长——蜚声国际。在“旅程”小组的年轻人成长为具有影响力的频谱作曲家的过程中,质疑与批判的声音一路相随。尤其在20世纪70年代,他们被欧洲同时期各类音乐家以及媒体诟病最多的,莫过如“这些都是已经被别人做过的东西……这些作品只不过是一些实验室技术的经验分享!”(1)Gérard Grisey,Écrits ou l’Invention de la Musique Spectrale,MF,2008,p.194.等批评。有趣的是,自从频谱音乐传入中国(文献层面以1985年第一篇谈到频谱音乐的文章算起(2)笔者目前搜索到的最早资料是发表于1985年第3期的《中国音乐》,是一篇日本学者对缪哈伊进行采访的译文《特·穆拉龙谈现代法国音乐》(〔日〕船山隆著,曹允迪译)。),被关注最多的恰恰是这些作品背后的技术与原理。那么,缘何频谱音乐会让国内学者们沉迷于工具理性崇拜式研究,而让聆听者又茫然不知艺术之味呢?在频谱音乐这里,当代音乐是否已然进入技术与艺术划等号的时代了?身处21世纪科技的风气之下,这样的问题似乎说不清道不明,但又不得不说。

一、“频谱音乐”场域下的工具理性

1.音乐艺术中工具理性的逻辑

马克思·韦伯(Max Weber,1864-1920)在对欧洲现代文化发展进行分析时,提出了一种给予社会行动一个合理且有效目标的行动类型,即“手段-目的”合理性行动,也称工具合理性行动。而当这种符合西方社会和文化特征的“工具理性”成为一种基本的文化价值时,那么所有领域中以这种方式的进步都是可分析的(3)〔挪〕G·希尔贝克,N.伊耶:《西方哲学史,从古希腊到二十世纪(下)》,童世骏、郁振华等译,上海译文出版社,2012年,第642—645页。。音乐艺术也被囊括在韦伯广泛的社会学范例研究之中,他认为“音乐的才能出现在所有民族中,但是,只有西方发展了一种合理的和谐的音乐(多声部音乐与和声)”(4)同注③,第646页。。当然,是否只有西方走出了一条合理的音乐道路值得商榷。不过,就历时性来看,技术的进步、乐器制造的进步——即工具理性确实是西方音乐艺术发展一直以来的源动力,也为音乐写作的革命提供了条件。比如,古钢琴向现代钢琴的成功转型让作曲家们既能写出优雅的钢琴小品又能展现“交响性”的宏大声效;铜管乐器的活塞发明让作曲家放心地写出各种复杂多样的乐句。

那么,这种理性的技术追求与艺术的关系在音乐中又有着怎样的体现呢?我们来看一看20世纪70年代出版的《音乐的科学》辞典中有关技术一词的阐述,法国音乐学家达尼埃尔·辟斯顿(Danièle Pistone)如此写来:

词源学的追溯让我们相信,艺术和一定程度的技术性是密不可分的。直到18世纪,技术一直被当作是“一门艺术的某一具体部分”。18世纪起,技术与科技十分接近,并且成为了科学的特征之一。20世纪,技术重新回到了艺术。这一点在音乐中体现得尤其明显,技术的回归主要伴随20世纪50年代的电子音乐而发生。(5)“Technique”,Dictionnaire de la Musique ,Science de la Musique,sous la direction de Marc Honegger,Bordas,1976,pp.1001-1002.

确实,“艺术”(art)一词来源于古印欧语系的词根ar-,意义为“安置、协调”。这一词形家族中最重要的一个词语之一,就是拉丁名词ars,其名词属格为artis。它的意义正是“艺术、技巧、方法”,可见与《音乐的科学》辞典中所阐述的一样,技术天生似乎就属于艺术的一部分。那么,艺术的另一部分又来自哪里呢?法国历史学家、批评家丹纳对艺术的看法倒是可以帮助我们来思考这个问题。他认为,艺术的目的是为了表现事物的本质,即事物的某种重要特征(6)〔法〕丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,天津社会科学院出版社,2007年,第22页。。但是,这并不意味着是对事物原本的再现。他提道,“艺术家在事物前面必须有独特的感觉:事物的特征给他一个刺激,使他得到一个强烈的特殊的印象”(7)同注⑥,第25页。。也就是说,对事物的特征给出特殊的印象,便是艺术家,尤其是音乐家的艺术想象。确实,自古以来艺术家的作品都是来自对现实世界事物的印象性或想象性再现,就像通常所说的艺术来源于生活而高于生活。

由此,我们可以得出:音乐艺术的本质,除了表现为具有工具理性的源动力外,更需要艺术家诉之于感性的艺术想象。不过,作为人类科技进步最快的一个百年,20世纪以来的音乐,似乎一直在挑战技术,挑战想象力,乃至挑战感受。作为20世纪70年代出现的“频谱音乐”,我们到底该以怎样的视角予以审视呢?本文将尝试借助工具理性和艺术想象的哲学关系来重新反思缪哈伊频谱音乐创作理念的价值。让我们首先以技术迭代的历时性观察,来重置工具理性在音乐艺术场域下面临的新境遇。

2.工具理性的“频谱”境遇

随着20世纪科技革命的到来,科技的工具化和有效化已经渗透进社会的每一个角落。诞生于70年代的频谱音乐,自然也带有时代的烙印。19世纪末的两项重大发明——录音技术和电话技术——给音乐的媒介和传播带来了全新变化,20世纪后的电子科技革命更是在此基础之上使音乐艺术与技术的结合产生了长足的发展。首先,电传簧风琴(8)20世纪初,美国发明家撒迪厄斯·卡希尔(Thaddeus Cahill,1867-1934)发明了电传簧风琴(telharmonium 1906)。这个新式电声乐器将声音转化为电流,并通过电话线进行长距离的输送再转化并进行播放。这一技术在当时颇为轰动,虽然这一“新乐器”重达几百吨,但一些饭店、宾馆和俱乐部都竞相购买。等新式电声乐器的发明向人们传达了新时代来临的信号,即电技术时代的出现,随后是以振荡器和扬声器为代表的电子时代。在这一时期中,无论是二战前发明的新式电子乐器(9)最典型的例子就是1920年的泰勒明琴(Theremin)和1928年马特诺琴两大电子乐器。这一时期新乐器的产生,促进了技术和音乐结合的新探索,也促进了一些作曲家进行新作品的实验,如瓦列兹1934年创作带有两个泰勒明琴的《赤道仪》(Ecuatorial),梅西安1937年为六架马特诺琴而作的《美丽温泉的节日》(Fête des Belles Eaux)和著名的《图兰加利拉交响曲》(Turangalla-Symphonie,1946-1948)。,还是二战后技术进步推动的“具体音乐”(10)1948年以法国国家广播电台为核心建立音乐工作室,并由皮埃尔·舍菲尔(1910—1995)领导创建了“具体音乐”(Musique concrète)。和电子音乐(11)在1950年左右,以德国科隆音乐工作室为标志的“电子音乐”(Musique électronique)诞生,他们用纯电子技术生成现实世界中不能自然生成的声音,并以一种“形式主义”的概念进行音乐创作。,乃至电子合成器的出现,这些都只是让作曲家们将振荡器、扬声器、包络生成器、过滤器等一众电子硬件设备,集中配置在一个控制台上进行操作。而在技术层面,这与之前的“电技术时代”比,并没有产生实质上的变化。之后,让技术得以真正更新换代的,便是以编码和电脑为代表性技术的数字/计算机时代。第一台计算机控制的声音合成器(12)美国电子工程师马克斯·V.马修斯1957年在贝尔实验室成功研制出第一台计算机控制的声音合成器。,宣告了科技时代的正式来临。一方面,各类不断优化的高级程序语言完善着装满计算机的各类软件,而它们可以塑造各类作曲家想要的声音;另一方面,以声音处理为切入点出现的数字化声音处理技术,让作曲家可以将现实中的声音改造成任何想象之内乃至想象之外的样子。至此,成功由技术迭代更新成的科技,让作曲家们屡获新“声”,而且似乎不再成为艺术这一概念的附属。科技的光环足以耀眼,频谱音乐便是这个时代下的产物。

其实,当1822年傅里叶男爵(Baron de Fourier,1786-1830)发表了有关谐波分析的里程碑式论文(13)1822年傅里叶出版了他的经典论著《热的解析理论》(Theorie analytique de la Chaleur,Paris:Didot,1822),虽然“傅里叶分析”最初用于热学研究,但实际上推进了人们对函数的研究,从而使得对声波的探索更进一步。之时,“频谱”的音乐时代序幕就缓缓拉开了。当我们通过科学家发现音乐的声音存在着各种泛音振动的特点时,注定了作曲家笔下的音乐也将发生改变。诚如辟斯顿在《音乐的科学》中所说:

20世纪我们发现了次声波和超声波;因此,我们知道了整个世界都是振动的。对声音真实特点的这种更准确的理解,会对创作模式产生影响。(14)“Technique”,Dictionnaire de la Musique ,Science de la Musique,sous la direction de Marc Honegger,Bordas,1976,pp.1001-1002.

如果说,一切音乐都是“频谱”的,那么,高超的频谱科技就等于高超的音乐艺术吗?答案当然是否定的。但不可否认,就以上历时性发展历程来看,频谱音乐天生就有着“工具理性”的强大源动力,这是时代的印记。“旅程”小组作曲家们曾在20世纪80年代受邀集体入驻法国IRCAM(声学/音乐联合研究所)进行音乐创作。除了当时最先进的计算机等硬件设备之外,研究所还集结了一批优秀的声音工程师、计算机专家乃至物理学家,与作曲家们共同合作。这,就是历史印记的最好见证。

那么,面对如此耀眼的科技光环,身为音乐作品的创造者,作曲家的艺术想象空间又在何处?频谱音乐作曲家们在艺术创作的过程中又该如何自处?让我们进入特里斯坦·缪哈伊的音乐创作理念进行观察。

二、两个声音概念

特里斯坦·缪哈伊并不是一个天生的“频谱者”。早年在跟随梅西安学习时仍然尝试用序列技术来表达自己。但随着音乐表达与技术之间的割裂愈深,缪哈伊终于在20世纪70年代开始进入频谱技术的探索期(始于1974—1975年创作的《沙》),并在进入IRCAM工作之后,开始进入了频谱音乐技术的成熟时期。与此同时,他的频谱音乐创作理念也逐渐成形。20世纪80年代—90年代,缪哈伊发表了系列文章,从自己的声音观、音乐语言到音乐形式,详细论述了自己在频谱音乐探索中的各类经验与想法。虽然作曲家十分回避建立一种作曲体系,也拒绝以概念的形式阐述自己的理念。但两个声音概念、音乐语言与形式的提出,足以展现缪哈伊个人音乐创作理念的全貌。这也正是本文尝试具体剖析的对象。

通过其个人文集《模式与技巧》(15)这是作曲家在2004年推出的一本法语个人文集,收录了其对一些音乐创作问题的重要论述和相关作品解读。文集中文版将于2020年底在国内推出,所以此文中的脚注仍将延用法文版书目信息:Tristan Murail,Modèles et Artifice, textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004.中所阐述的核心问题提炼,我们可以明显发现他非常强调两个声音概念——“复杂声音”(le son complexe)与“和声-音色”(harmonie-timbre)。而这两个概念本身,既建立在科技工具的基础之上,又离不开作曲家的艺术想象。

1.复杂声音

缪哈伊在其文章《复杂声音的沿革》(LaRévolutiondesSonsComplexes)一文中,通过论述当代作曲家面临的创作新材料,指出了“复杂声音”的含义:

这些为作曲家们提供的新材料,无论来自乐器还是电声,都有些共同点。这些声音通常都是复杂声音,具有过渡性且混合的声音,具有新维度的声音(如瞬时性,随着时间而演变……),这些声音既非复杂和声的也非纯音色的,而是介于两者之间……而且,界限也逐渐消失:声学分析乃至简单的观察,都足以展示乐音和噪音之间没有什么具体的界限,以及频率和节奏、和声与音色都只是一些持续的现象。(16)Tristan Murail,Modèles et Artifice,textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.4.

缪哈伊这里阐述的“复杂声音”是指一些现成的新设备或是新演奏技法产生的声音,还有一些科技手段进行处理合成后的声音。比如,合成器声音、电子处理化声音,以及来自具体音乐现象的各类声音:回声、循环、混响、谐频与非谐频等等。

为电声和乐队而创作的《裂变》(Désintégrations,1982)是作曲家刚进入IRCAM工作后创作的首部作品。它得益于IRCAM强大的计算机和声学背景,将电声和传统乐器做到前所未有的高度融合。这首作品也是缪哈伊在创作理念成形时期的代表性作品,作曲家的理念较为完整且典型地反映在这部作品之中。让我们来看一看这首作品中所用到的“复杂声音”。

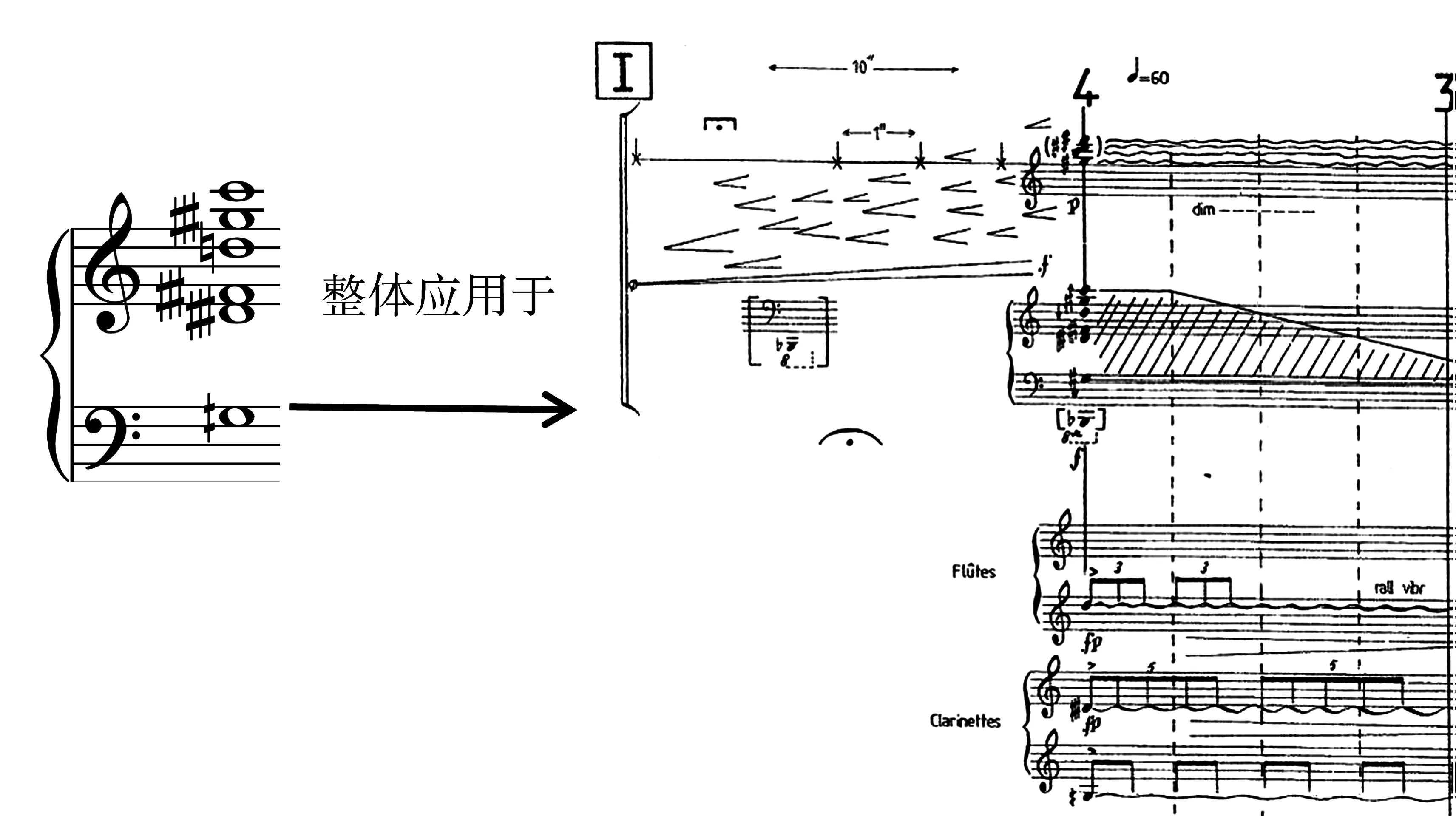

缪哈伊采用了IRCAM测试钢琴C1的118个泛音振幅数据,截取前50个泛音列,进行数据对比,找到其共振峰的区域特点(方框中就是共振峰):

图1.测试钢琴C1的泛音数据(17)同注,p.128。

缪哈伊将这些具有特点的共振峰取四分之一音近似值,并配以各自相对应的力度,进行重组而形成以#A1为基音的新频谱:

图2.重组后以#A1为基音的新频谱(18)同注,p.129。

图2.重组后以#A1为基音的新频谱(18)同注,p.129。

之后,这个基于#A1的新频谱又进一步被分段处理生成频谱分段,其中第7、11、13、20、29、36号泛音被过滤叠加后在《裂变》作品开头中以音集式的形式出现:

图3.《裂变》作品开头音集的减缩形式

可以说,这一系列声音材料的生成过程绝大部分是要借助高超的技术工具。比如,新合成泛音列需要运用频谱的加法合成(19)Synthèse additive,加法合成是一种将基本波形相加后,创造出更复杂波形的声音合成技术,它是很早并且最被人深入研究的一种电子声音合成技术。技术,之后的频谱分段形成需要借助计算机的频谱分段处理功能(20)Le fractionnement,频谱分段处理功能,缪哈伊在其《裂变》(Désintégrations,Trstan Murail,Édition Salabert,1982)出版乐谱的开头介绍里如此解释:“在这个技术中,我们只将它应用在频谱的一个区域中,比如,作品开头的钟声,就是通过对钢琴声音的频谱分段处理获得的”。,等等。如此看来,整个过程似乎就是这样按部就班地一步步按着选择与确认键生成的?并不完全是。借助频谱分析的工具似乎可以直接给作曲家带来选择,但其中泛音的近似值选取、新频谱力度的对应、频谱分段中的泛音选择等关键性参数,都是需要根据作曲家艺术想象的声音需求来进行具体调控。因此,站在整个创作的角度而言,这里对声音材料的处理目标是基于作曲家对作品的整体艺术想象要求而进行的。想要看得更清楚,让我们再继续进入缪哈伊的另一个声音概念“和声-音色”。

2.和声-音色

缪哈伊在《复杂声音的沿革》一文中对谐频与非谐频进行探讨时首次指出:

……频谱的特性给我们带来了泛音的概念,并且让我们可以制造出各种堆积。这既不是和声也不是音色,不如说是和声音色领域中的渐进,比如从音色到和声的逐渐解构。(21)Tristan Murail,Modèles et Artifice, textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.20.

在稍后出现的另一篇文章《幽灵与小精灵》(SpectresetLutins)中,缪哈伊进一步提出:

如此说来,其实存在一种和声-音色的连续体。一种音色,可以分析并看作是原始元素、纯频率,偶尔混合白噪音频率的叠加;而和声,就可以看作各种音色的叠加,也就是原始元素叠加之叠加的成果。换言之,其实和声与音色两个概念根本不存在理论上的区别,无非是感知上的问题和感知习惯而已。(22)同注,pp.32-33.Spectres et Lutins,作曲家解释说,由于这两个词既是“幽灵与小精灵”的意思也是“频谱与位图”的意思,所以使用了一语双关。

虽然缪哈伊仍然使用和声、音色这两个词语,但传统的“音”概念在频谱层面获得突破,因此糅合为一个过程性概念“和声-音色”,已不再是原本语境下的含义和内容。实际上,缪哈伊不再从材料本身的角度,而是以感知的角度对“和声-音色”进行定位,因此它具有一种不确定的流动性和过程性。这里仍然存在对工具的借助,即基于一种“原始元素叠加之叠加的成果”,但这更加需要作曲家的艺术想象将这些抽象元素诉诸感知。

上文在提到《裂变》时,通过声音处理技术形成了图3的音集之后,作曲家将这个音集在电声和乐队中进行了整体应用,以完成每一个频谱音集在声音上的呈现。

如此,作曲家又如法炮制了基于#C2为基音的另一个频谱,也进行分段频谱的处理。就这样,将建立在基音#A1上的系列频谱分段与建立在基音#C2上的系列频谱分段轮流交替出现,也就构成了《裂变》开头第I部分的片段。

图4.《裂变》开头第I部分处分段频谱应用于整体的电声与乐队

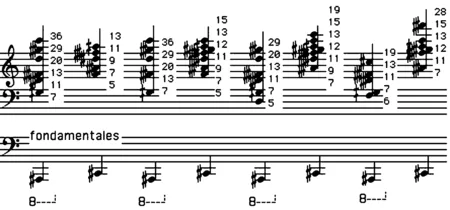

图5.这是基于基音#A和#C的频谱连续交替出现的片段(23)Tristan Murail:Modèles et Artifice,textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.129.

在这个第I部分的声音设计过程中,虽然频谱分段处理是借助计算机算法模型的工具获得的功能,但是对于计算结果的筛选、排序与搭配,是需要靠作曲家的经验与艺术想象来控制的。首先,作曲家在这部分中的艺术想象目标是由两个系列频谱逐渐靠近,最终构成一个“钟声”。

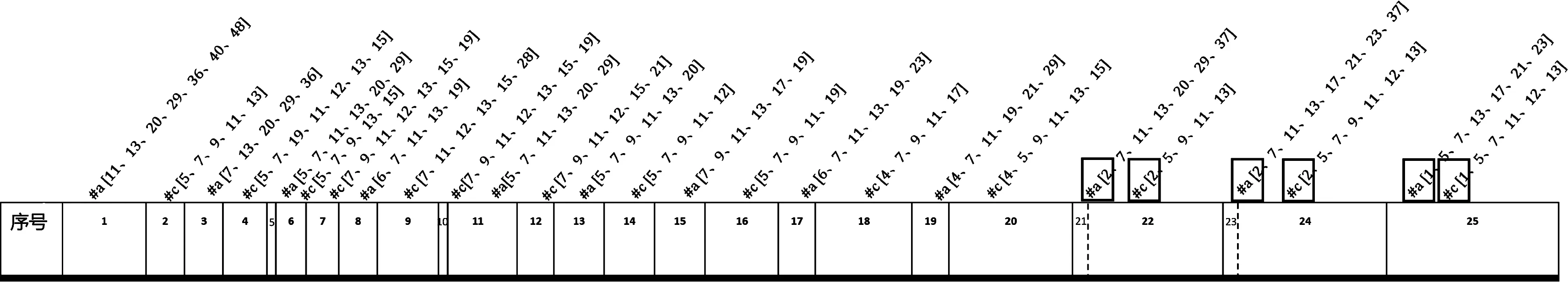

图6.第I部分各频谱片段序号与其所包含的泛音序列

我们先来观察一下作曲家如何进行频谱片段选择。如图6所示,最下方横向的数字代表的是每一次出现新频谱片段的序号。上方斜向上展开的数字集合,指的是每一频谱片段的基音及其所包含的泛音序列号。通过连续地横向观察,我们可以发现,从第1次频谱片段到第20次频谱片段,基音都没有出现。直到第21—24次频谱片段才出现了第2泛音,最终在第25次频谱片段中出现了真正的基音#A1与#C2。奇怪的是,在聆听感知上,这并没有影响我们的听力系统将轮流交替出现的频谱都认知为两个系列频谱。其实,这里出现的是一种被称为“基音缺失”的声学现象。即当基音缺失时,这并不妨碍人耳对整个频谱“残留的”基音进行感知,只不过随着所含谐波的位置不同,感知到的音色不同。所以,我们聆听到的就是随着交替的进一步深入,#A系列频谱选择的频次越来越高,与#C系列频谱的频次差越来越大,使得整个声音走向越来越不谐和。当不协和程度达到最大值时,一个电声与乐器高度融合且极度谐和的“钟声”突然出现了。因此,作曲家利用了人耳对基音的这种主观性感知,想象并设计了交替出现的相同“虚拟基音”及不同位置的泛音内容,构建了这个逐渐变换“和声-音色”的阈限式频谱融合过程。

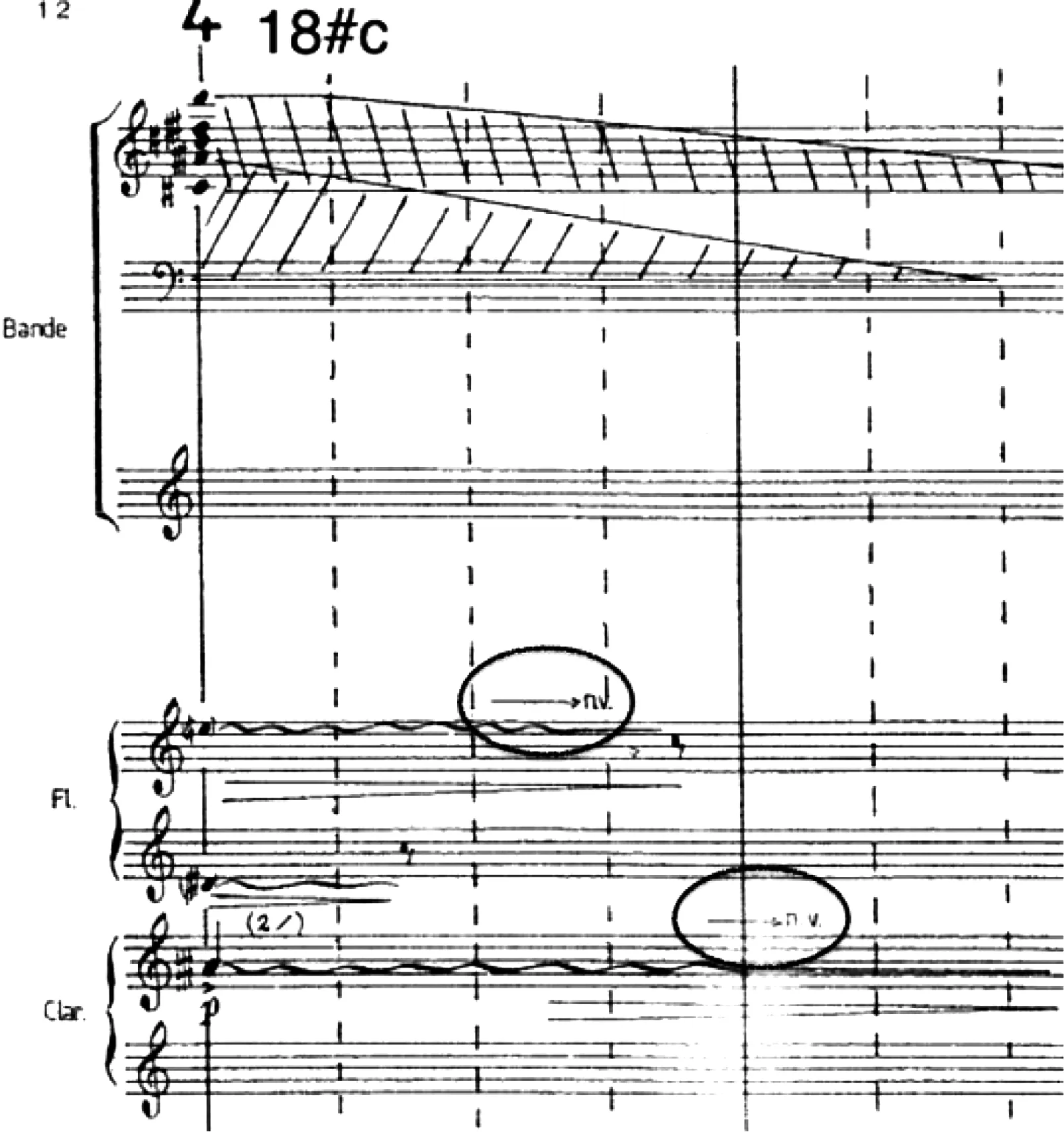

其次,在完成艺术想象的过程中,作曲家仍然借助声音现象为“想象工具”,这一点在乐队配器上体现得较为明显。比如,为了获得作曲家想象的这个“和声-音色”阈限式过程,乐队的配器也呈现逐渐叠加、渐次变化的形态。每一次频谱片段的呈现时,每一个乐器承担的都是这个整体声音包络中的一部分。所以,打击乐部分贡献的主要是声音在出现时最初的起奏部分,长笛和单簧管在演奏时就需要调整演奏方法以形成衰减部分的效果。因此,作曲家对这两件乐器的演奏要求是:根据指定的节奏进行缓慢颤音,但颤幅不要太大。并且,如图7所示,这两件乐器在整个声音衰减的最后不仅要渐弱还需要放慢颤动频率:

不过,当两个交替出现的频谱片段离得越来越近时,乐队还要模仿出相互调制的频率逐渐衰减的效果。因此,作曲家要求木管乐器从第18次频谱片段开始,演奏颤音逐渐至没有颤音,甚至对弦乐声部也要求从第22次开始,每次渐弱至没有颤音:

图8.《裂变》中第I部分第17小节处木管乐器部分谱例

由此可见,无论是复杂声音还是“和声-音色”,缪哈伊在《裂变》中体现的声音概念是建立在科技工具辅助分析与设计基础之上的。但是,如何将电声与乐队整体融合,以呈现最终所要的声音,这完全来自作曲家的艺术想象。

三、音乐语言与形式

如果说以上“复杂声音”与“和声-音色”两个概念是缪哈伊在新科技工具时代如何对声音进行认知的观念呈现,那么这种声音观念必然会带来匹配的方法——即将声音观如何体现在具体的创作过程中。也就是说,缪哈伊如何将对声音的认知贯穿在具体的作品构建之中,并且通过怎样的手法将艺术想象诉诸于对作品的感知。对此,缪哈伊在他的论文中提到了创作的两个方面:音乐语言与音乐形式。

1.音乐语言

在《阿维尼翁新城讲座》(ConférencesdeVilleneuve-Les-Avignon)一文中提到如何运用非谐和声音进行音乐创作时,缪哈伊如此阐述:

那如何用这些乐器进行作曲呢?有的时候,我将乐器演奏出来的音只作为一个纯粹的符号……有的时候,我将乐器声音设想为一种复杂声音,然后我就尝试用这种声音去写。

……如果我们尝试将它们融入整个音乐语汇中,就要对其本来面目(即复杂声音客体)进行精雕细琢,并制定出一套“复杂声音客体的语法”,那将会促使我们真正将其融入音乐语汇之中。(24)Tristan Murail,Modèles et Artifice,textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.116.《阿维尼翁新城讲座》是作曲家1992年7月9—13日在阿维尼翁新城举办的系列讲座稿。

也就是说,作曲家想要将“复杂声音”与“和声-音色”融合为自己的音乐语言,那就必须建立一种“语法”。如何在频谱层面进行这样的“语法”建立,缪哈伊在文章《核心问题》(QuestionsdeCible)中曾经用“和声场”这样的概念来比拟频谱:

……谈到和声场,这是隶属于多种音乐的共性概念:它的提出可以看作是在纵向空间和横向空间都具有一些重叠的基本原则。……同样,类似在横向空间的使用一样,一个频谱也可以用于纵向空间中,并且还有可能带来一种好处——介于两者之间的使用可能性,即在一种类似“分形”的维度内,其感知可以在多种分析中摇摆存在,或是完全陷入一种模糊的迷幻之中。(25)同注,p.54。《核心问题》是作曲家对自己频谱音乐创作的美学追求、重要观点、写作目的等一些核心问题的集中论述。

如此,将频谱片段在乐队或乐队与电声混合的横纵向空间进行布局,并且根据不同的语境获得不同的音乐语言效果,这是缪哈伊音乐中经常出现的。比如,缪哈伊1994年为11件乐器与合成器而作的《沙丘的精神》(l’Espritdesdunes)便是其混沌理论时期的代表性作品,也是作曲家开始在音乐语言与形式上进行更多新探索的时期。作曲家首次使用来自非欧洲文化的声音频谱模型进行创作,并且除了对呼麦、口弦琴、喇嘛合唱和铜钦的声音原型进行分析与应用之外,还建立了混合型的频谱模型,将其看成一种“和声-音色”在作品中进行变化使用。

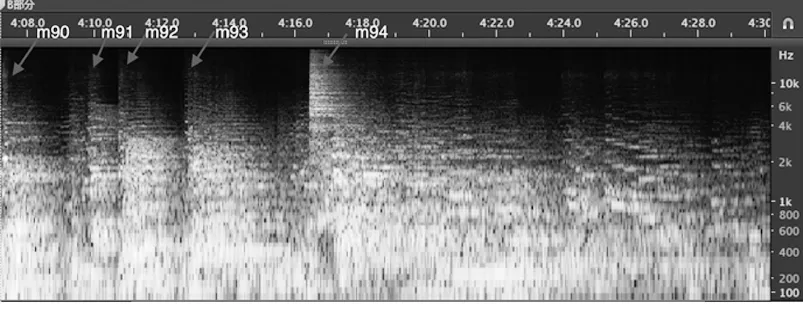

例如,作品排练号B部分的第90—94小节开始处,是一个铜钦变形频谱+口弦琴变形频谱的混合型频谱片段。长号、大管和其它铜管乐器演奏着整个频谱的核心泛音(包括变形的铜钦频谱),鼓与钹和电声音响呼应,弦乐作为泛音填充其中,整个乐队的起奏被电声带来的变形口弦琴频谱所裹挟着,构成了一个混合的频谱片段。同时,作曲家在使用这段频谱时采用了频谱变形的技法,逐渐改变参数,使得连续出现的频谱逐渐拉伸,到最后完全获得新声音。在这一过程中,能量在一点点积累,因此频谱在这里的语言功能是一种积压。

图9.上图为90—94小节的时域频谱图,下图为90—93小节对应的谱例,画圈处为一次混合型频谱的呈现

不过,同样的声音材料构成的混合型频谱,还可以形成释压的语言功能。比如,从95小节开始,这里使用的声音材料仍然是铜钦与口弦琴的频谱,技术上也使用了频谱变形,只不过电声不再出现频谱的线性轮廓,而是与打击乐、铜管构成共鸣泛音,而两只长笛与弦乐声部则承担了具有线性轮廓的泛音部分。这样逐渐变形拉长且具有轮廓的频谱,自然将之前积累的能量逐步释压。

图10.上图为95—97小节的时域频谱图,下图为95—97小节对应两支长笛的线性轮廓谱例,六个数字表示频谱片段出现的六次变化轮廓

这里的例子展示的便是同一个铜钦+口弦琴的频谱模型,由频谱变形技术产生了系列频谱。不过,这一次连续变形更倾向于横向延展,完成了B部分从开始的能量积压到这里的释压过程。可见,即使是同一个频谱材料类型,用了同样模型的技术工具,但随着作曲家对作品语境和声音目标的艺术想象不同,频谱所产生的音乐语言功能和感知体会也完全不同。

2.音乐形式

有关音乐形式的问题是缪哈伊一直强调的,但也是最难理解的问题。不过,这正是缪哈伊将频谱维度中进行工具分析的技术经验与创作的艺术想象融合而成的独特音乐创作理念。在《核心问题》一文中,缪哈伊提到在构建音乐时需要注意的几个规则,其中之一便是“要有一个整体的而非有序的或‘细胞分裂’式的方法”(26)Tristan Murail,Modèles et Artifice,textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.49.。稍后,文章又解释了在频谱的维度中,这种整体方法的具体操作:“一种材料本质的真实变形,这样的变形路径便是:观察——整体化模型设计——算法式展开——新的生成”(27)同注,p.58。。从这里看,作曲家似乎对技术,特别是算法技术给予了相当重要的位置。但是,紧随其后,缪哈伊立即给出了自己的担忧和经验:

然而,由于复杂化和整体化得过于极致,致使我们越来越远离自然模式和感知模式,但这些恰恰是我们的初衷……如果我们想做出选择,那么就要回到“专制”,或是依靠直觉的判断,以及靠作曲家的鉴定。我承认,我经常会这里去掉一些,那里去掉一些,以减弱半自动化手法的直接效果。(28)同注,p.58。

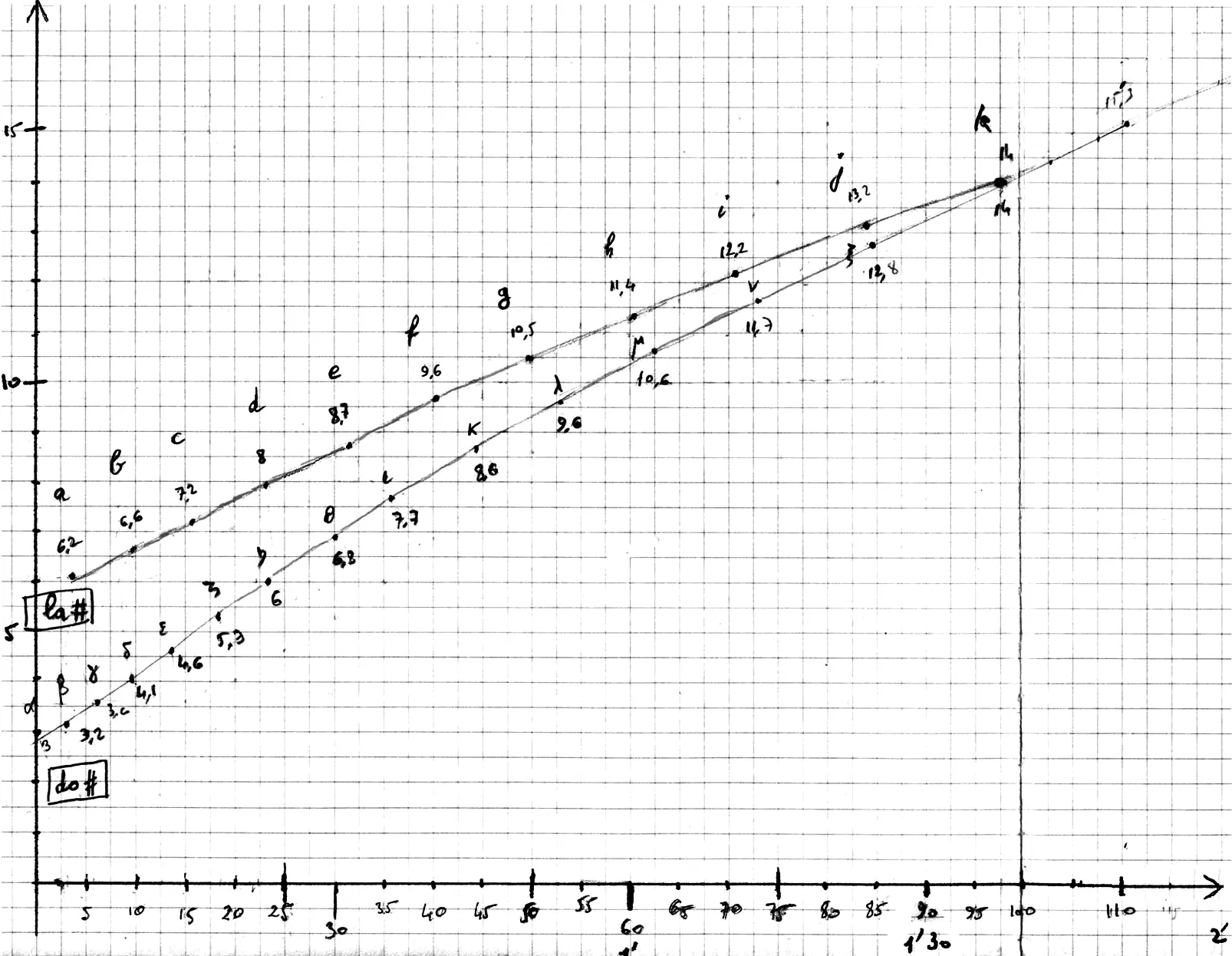

可以说,缪哈伊在这里进一步指出了面对计算机辅助技术,要既做到充分利用算法方式的整体设计,又要依靠作曲家的直觉来把控作品的艺术性。最典型的例子之一,便是上文提到的《裂变》第I部分的开头。我们由上文可知,缪哈伊通过钢琴频谱的研究,生成了分别以#A1和#C2为基音轮流交替的频谱系列(如图5所示)。紧接着,缪哈伊利用算法技术来对声音材料所需要持续的节拍和整体时间进行了控制。

图11.声音材料的时间控制曲线(29)Tristan Murail,Modèles et Artifice,textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.131.

图11中的这个函数图,是缪哈伊设计这个部分整体结构的手稿图,用来控制这两个频谱系列轮流交替出现并最终共同构成“钟声”。图中的横坐标是整个音乐进程的时间,纵坐标是节拍。两条对数曲线上的各点,就是两个频谱系列各自生成的频谱片段。上方曲线是以#A1为基音的频谱片段函数曲线,下方曲线是以#C2为基音的频谱片段函数曲线。这两个函数表示,两个频谱系列的片段在各自最开始出现的单位持续时间是长短不一的,这就形成了不规则的错开出现。但随着作品向前推进,单位频谱持续时间也越来越短,两个系列的频谱互相之间的距离也越来越近了。直到k值为14时,即单位频谱持续为14拍时,两个频谱系列在此时融合了,也形成了第I部分的“钟声”。

这个例子展示的其实是作曲家手画草图的“算法模型”,因为那个时候还没有出现真正的计算机辅助作曲程序,彼时的计算机只能帮助作曲家进行一些基本运算。所以,两个频谱系列各自的时间距离以及相遇的时间节点等等,所有这些都是作曲家自己设定的。而所有的这些设定,都来自作曲家对这个由谐频至非谐频变化、两个系列频谱互相融合的过程性想象。

如果说,这个例子对想象的呈现过于局部和精确,那么另一类整体的作品形式呈现,将更能说明缪哈伊对音乐形式的想象性直觉。

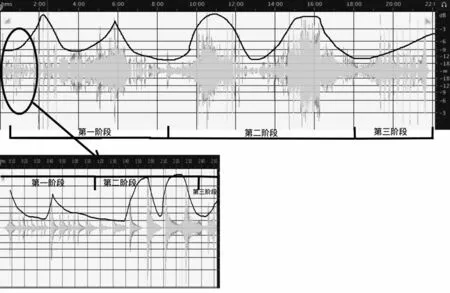

图12.《裂变》整部作品在时域中呈现的轮廓形态与第I部分放大数倍后的形态对比

图12中,上方图是《裂变》整部作品在时域中的频谱轮廓形态图,下方图是作品第I部分2′25″放大数倍后轮廓图。由图中可以看到,第I部分出现的声音由融合至裂变的过程性轮廓,与整首作品声音变化进行的三个阶段性轮廓具有一定的相似性。这种相似并不来自传统的模仿性相似或是精确计算后的相似,而是一种想象性相似。缪哈伊借助工具技术获得的对声音材料分析的客观特征,给了他主观想象的灵感与合理性。无论是第I部分从无到有的钟声构建,还是整个作品从谐和到不谐和的逐步形成,它们是作曲家感知且想象的一种声音与声音间转变的路径与能量的积累和释放的过程性相似,而不是绝对的物理相似。这种由声音材料以一种逐渐改变与积累的方式变化,同时也形成全曲形式的过程,是缪哈伊频谱音乐探索成熟时期经常采用的作品形式。尤其是他在探索混沌理论时期的系列作品,《沙丘的精神》《奇异吸引子》(AttracteursÉtranges)等作品,都是这一时期也是这一形式思维的代表。

可见,缪哈伊看似强调算法的实用性和有效性,但他又时刻保持对技术的距离感,不让计算成为生成作品的主要手段。所以,当之后出现智能的作曲辅助程序时,缪哈伊仍然会选择手动或自己修改参数,以获得他所想象的声音。正如他自己所说:

这些音乐科技中的算法技术,并不是用来自动产生那些注定的生成结果,而是用来探索更大范围的可能性,以增加作曲家的自由度而不是束缚作曲家。(30)Tristan Murail,Modèles et Artifice, textes réunis par Pierre Michel,Presses Universitaires de Strasbourg,2004,p.133.

四、反思理念与重构感知

从作曲家声音概念到音乐语言与形式的观察所见,缪哈伊在其频谱音乐探索与成熟时期(20世纪70—90年代)所建立的从声音观至音乐语言与形式的构建方法,是有着完整逻辑和整体联系的创作理念。同时,作为一位跨21世纪的作曲家,他的创作理念也展示了这一代作曲家在拥有西方当代音乐创作的集体惯性的同时,也面临科技工具辐射所有领域并颠覆传统思维的复杂时代背景。由“复杂声音”与“和声-音色”两个声音概念的提出,体现了缪哈伊在面对20世纪以来科技发展的技术进步、现代物理学产生的认知变革等独特时代背景下的急剧变化,没有选择继续停留在传统写作的安全庇护之下,而是积极实践与探索,为新的科技工具找到其使用手段与目的的合理性。所以,从20世纪70年代开始,缪哈伊已进行了专业的电子音乐学习,更在进入IRCAM之后与法国顶级声学家、工程师和计算机专家共同探索乐器声、电声、噪音,乃至对游走在频谱维度中的各类“和声-音色”的应用。

然而,仅从工具合理性角度来察看,缪哈伊的频谱音乐创作原理算不上新鲜。早在20世纪中叶,环形调制、加法合成、频率移位等技术性手段,已经被一些作曲家在电子音乐工作室用于创作上的探索,如施托克豪森的《接触》(Kontakte,1960)、《曼特拉》(Mantra,1970)等。也就是说,技术的本质在一代代作曲家的手中没有产生质的变化,变化的是操作性工具和概念性工具——尤其是后者。这是工具的使用者拥有的艺术想象与艺术目标发生了巨大变化,也就是个人创作理念的独特性造就的。

缪哈伊频谱音乐创作理念的独特之处在于将抽象的声音物理本质融入了感性的音乐艺术想象之中,并且不依靠任何传统文化性音乐内涵的支撑,进行新的“声音-音乐”的整体构建,并完整诉诸于聆听感知。应该说,作为梅西安的学生(31)这里指缪哈伊在作为梅西安的学生时,接受的训练大部分都是受序列主义思维的束缚。,缪哈伊既看到颠覆传统的进步意义,又感受到纯粹理性带来的感性表达束缚。同时,作为一位法国作曲家,缪哈伊对西方音乐发展历史中的经典作品有着丰富且深刻的音色记忆和想象。而作为开创了20世纪下半叶的频谱音乐作曲家,缪哈伊既认同工具理性为作曲家带来的想象力辅助,也时刻警醒高效与便利的功利目的会忽视艺术想象与精神的表达,从而成为工具的表面合理性异化后的非理性崇拜。

对缪哈伊而言,科技工具的进步是用来解放而不是束缚作曲家。对听众而言,缪哈伊的频谱音乐创作不是炫技的案例,而是对聆听艺术的重构。如果听众或研究者只看到工具理性所带来的便利与有效,要么将陷入炫技的迷幻之中,要么便迷从于科技迭代的浪潮之中。只有突破音符束缚之下的聆听阈限,进入声音多维空间之中,我们才能主动选择自己想要的聆听感知。因此,从工具理性与艺术想象的关系来审视缪哈伊频谱音乐创作理念,不仅有作曲家要面对的问题,更是当代音乐研究者与听众共同要面对的问题。毕竟,音乐是聆听的艺术,一切涉及聆听的感知问题才是核心问题。