有机构成、人的发展与党的策略问题

2021-02-22许光伟

摘 要:对待社会主义的正确态度与科学方式:一是坚持通史研究,坚持这一路径的唯物史观意义解读,将有关社会主义原理从道路系统中历史引出;二是坚持历史科学领域的认识解析,执行政治经济学批判,沿着历史-矛盾-规律-范畴,说明当代社会主义所有制域内的“国家”和“资本”,进一步落实范畴生产。两种研究均需提供进入历史的思维与方法,须知有机构成是“走向历史世界的伟大工具”,应从中寻找支撑通史研究尤其中国特色道路的“总公式”和“生产一般”,从中提炼认识工具。通史原理之一:马克思主义方法论向度的按“劳”分配乃是通史规定,工作聚焦于“身份奴化的消灭”和“劳动异化的消灭”,因而重建个人所有制必须作为历史思维与理论思维工具,这意味着以“劳动者的解放”统辖“个人劳动能力的解放”;通史原理之二:为探究社会主义道路机理,必须对有机构成做两条道路的界定,在A:Pm和Pm:A道路对峙的关系路径上重新认识与整理生活资料和生产资料在历史生产上的辩证关系;通史原理之三:社会主义市场经济既是公有制系统的暂时道路形式,又具有“通史道路”机理内涵,——工作本位锁定于社会主义国家主导下的产品-商品生产,必须据此安排党领导市场交往的理性形式;通史原理之四:“重建命题”按其使命乃是按劳分配历史任务的完成过程,从而就道路本性来说,必合流了“身份过渡”(重建个人所有制I)和“财产过渡”(重建个人所有制II)。中国特色社会主义本质上是“重建个人所有制I启动重建个人所有制II”;道路-人-系统-党对社会主义事业的领导,这是党领导资本的根本机理问题。然则“通史道路的理解域”将从世界观和历史观两方面提供辩证法武器,统一党的革命和建设规定。

关键词:社会主义;通史;道路;系统;有机构成;重建个人所有制;按劳分配

一、引论:由按“劳”分配说起

纯科学满足于“由物而物象”,历史科学主张“由事而事格”。格者,辩证法工作术语也。历史——逻辑——研究——叙述:马克思谓为“我的辩证法”;事物本身——批判——本质——现象:马克思谓为“政治经济学批判的工作方法”。这样才有“在关系中理解”的思维和存在的同一性,即形成唯物辩证法的历史世界(“对象→世界”和历史运动)工作逻辑:历史关系——有机构成——总公式(实践关系的工作模型或流程图)——生产一般(理论关系构图或历史一般元素的关系集合)。这样有了按“资”分配的历史工作逻辑的世界图像:绝对剩余价值生产→相对剩余价值生产→工资→资本的积累过程(本身以“货币转化为资本”为历史生长底座);相应地,共产主义诞生过程因应了按“劳”分配的历史世界图像:共产主义财产→共产主义身份→共产主义分配时代到来→共产主义一般规律(本身以“资本主义目的”向“共产主义目的”的转化作为历史生长的底座)。在社会主义工作范围内,这是个“实践的革命构图”,沿着工作路线:社会主义所有制的历史确立→社会主义主要矛盾类型不断历史变迁(“社会主义主人”身份生成)→立足生活资料本位向“人本位”进军的按劳分配规律初成(党领导人民进行社会主义分配的理论和实践)→社会主义生产规律和经济规律的体系落成(以“剩余价值生产目的”向“社会主义生产目的”的转化为历史生长底座)。在意义上,按“劳”分配是共产主义的大系统,按劳分配则是小系统,生活资料本位→人本位→按“劳”分配(社会主义按劳分配的历史完成过程)→按“需”分配:这一运动乃是立足“主体格”立场来看的产品分配向共产主义进军的通史。然则按劳分配正是马克思创造性提出的“重新建立劳动者的个人所有制”(在协作和普遍的生产资料公有制基础上)理论与实践的前奏,必须作为广义重建命题的直接工作支撑。这样,社会主义按劳分配包括两条任务原则:第一,劳动者阶级如果不将自己从历史道路上,从一切奴役自身的各种必然性的身份关系中彻底地解放出来,那么其就不能解放主体格本身即由人来直接主导的劳动过程,相应无法满足作为“革命的无产阶级”主体(即人本位的共产主义身份)的建设条件;第二,劳动者阶级如果不从发展道路上将自身由必然性的财产关系彻底地历史解放出来,那么其必然也不能担当革命和建设的“行动主体”,因为其将不时受到“必然性的财产对象”社会行为的束缚,导致不能最终走出阶级身份,实现“阶级格的自身消灭”。

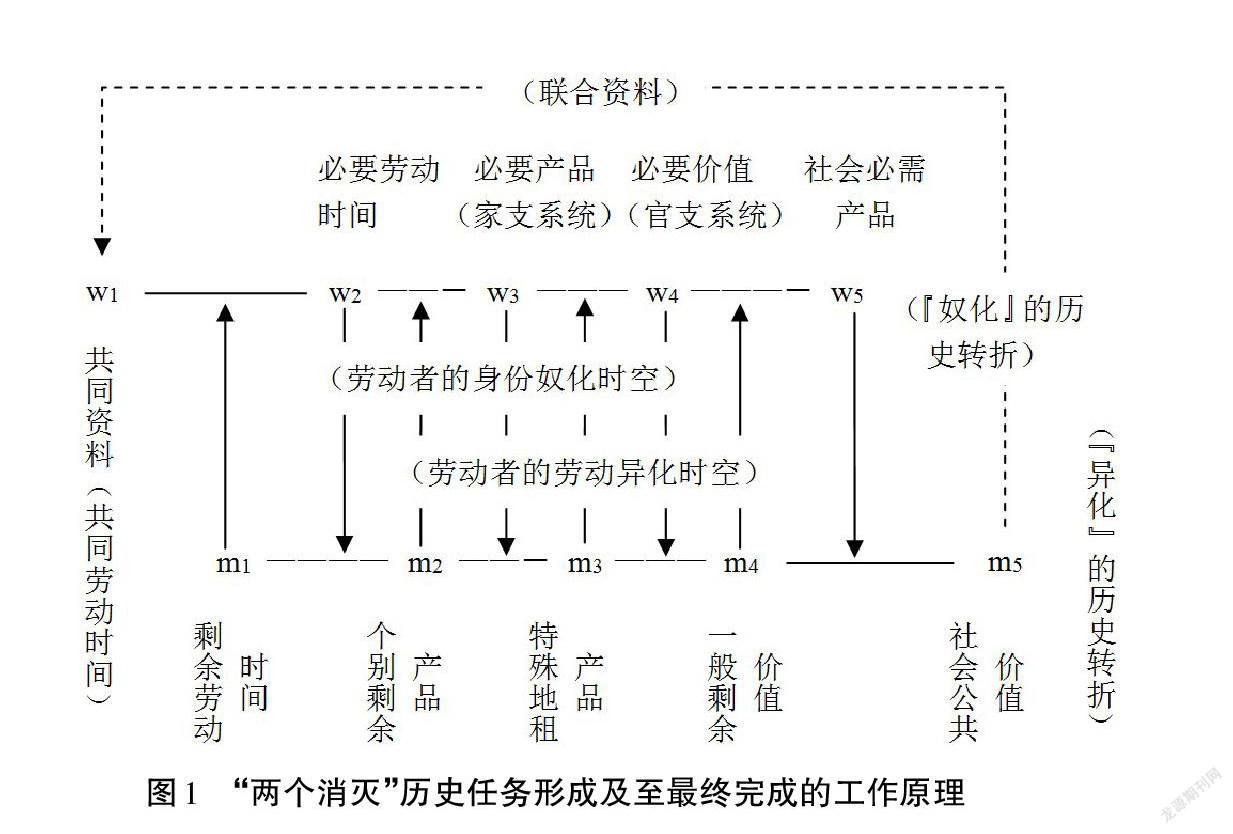

在共产主义道路系统上,这或者可以称为“两个消灭”。第一个消灭聚焦劳动者的身份奴化,列宁倾向于用公式“4小时工作+4小时(自我)管理”来刻画、消解它[1]79。如上指出,它从主体格的解放起步,必然是一持久的连续进程,并有不断的历史阶段上的“运动反复”;简言之,这一项历史任务既同国家的历史使命有关,也同国家职能的历史消亡进程有关。第二个消灭聚焦劳动者的劳动异化,众所周知,《资本论》用“4小时为工人自己劳动+4小时为资本家劳动”来刻画它。身份奴化或劳动异化的实质都是人的异己关系的发展,是生产关系属性的人的奴化-异化①,根源于旧的劳动分工体系②。这是劳动者遭受“双重拜物教”(身份拜物教和财产拜物教)经济意识形态统治的历史时空。组织是身份拜物教普遍存在的场域,或者说“组织拜物教”是其载体形式;起步形态为身份崇拜(个人迷信)、权威崇拜和“官僚型”拜物教,发展的顶峰形式是国家拜物教。市场拜物教是财产拜物教形式普遍存在的載体工具;起步形态为商品和货币拜物教(物格崇拜),发展的顶峰形式是资本拜物教,后者是资本主义社会特有的物格崇拜。消灭的中介是历史矛盾成长,这同时就是阶级意识的道路形式成长,如阶级格不过是通过和借助主体阶级意识的成长,从为生活资料而直接争斗逐步发展到同样也为财产控制和社会占有而斗争③。总体上看,消灭的第一个行动历史启动第二个行动,并由“第二个消灭”来历史接续和完结。然而,如欲将其从时空上完全割裂开来,也不啻是一种妄想:如奴化-异化-奴化链条在中国古代其实已很普遍,“在每个王朝兴衰周期的后半阶段,一般就会出现土地贵族(乡绅)与官僚集团融合的趋势。官僚们逐渐成为财产的所有者,先是占有货币和动产,继而是占有土地……随着官僚集团与乡绅的融合,剩余产品的集中也就被破坏了,国家权力被削弱,对农民的压榨趋于严重,农民收入减少,农业生产率下降。农村流民与农民的暴动、匪患和骚乱逐渐蔓延,王朝失去了‘天命’——即其合法性——并最终崩溃。于是产生一个新的、往往发源于农民的王朝来重建国家和官僚集团对于土地贵族的相对独立性。”[1]37-38故而,它们宁可被看成同一个历史道路的不同侧面,产生内部结合的道路的机理。为简便起见,笔者以图1对其进行原理总说,以期勾勒出通史道路的轨迹来。

以上是历史系统形态原理的深层展示:从道路系统到剩余价值结构系统的瓦解,从中揭示“两个消灭”历史任务从形成到完成的全部过程的运动机理(w为通史概念的生活资料、m为通史概念的剩余产品)。图1中,m的定义域是定位于w→w历史区间的发展规定:当w时,由于共同劳动时间是共同体全体劳动成员之间的关系结合的反映,生活条件和生产条件从而生活资料(Px)和生产资料(Pm)具有直接同一性关系,这时的生活资料安排即身份工资(ow),量的规定性是:ot = ot(等式意味着身份所有制劳动时间在生产劳动方式上的不可分割性);当w逐渐迈向w历史阶段时,道路系统内生出“剩余劳动时间”规定性,尽管此时仅仅表示共同体系统存有从事剩余生产劳动的时间,从而酝酿着劳动剥削之历史可能。仅就此点而论,说明m系列的道路系统(道路II)乃由w系列的道路系统(道路I)所启动,正是在这个劳动过程文明总体规划的基础上,最终生成以m为工作表征的资本的结构化系统。从资本的结构化系统回望道路,m显然是对m原则的普遍确认;所谓绝对剩余价值,即系统普遍存在的剩余劳动时间的占有(行动)。显然,这里适用的是财产工资(cw),量的规定性的公式形式是:ct(财产所有制劳动时间)= t(必要劳动时间)+ t(剩余劳动时间)。通史道路之所以能够支撑阶级所有制研究,在于生产方式、劳动类型划分、所有制类型在劳动过程“内在关系”上的工作模型的内在一致性以及规定上的彼此连通。然则所谓相对剩余价值,亦不过是从资本主义形式上对m→m→m进行道路回顾,即重演资本主义生产形式的“从个别上升到一般”。之所以从一定程度上看,绝对剩余价值和相对剩余价值的区分似乎是“幻想”,在于一者言系统的静态一般水平、一者言系统的动态运动水平,相对剩余价值生产形式和剥削方法就实质而言,不过从生成运动方面对“绝对的系统一般规定”加以工作维护罢了。

共同资料(Px和Pm)→生活资料和生产资料同一性关系的解除→人的奴化与异化问题→重新建立个人所有制,这是《资本论》重建工作命题指示的道路内涵;实践意义说到底是个人生活资料制度安排的历史重建,即重建与生产资料公有制相联系的“个人生活制度”。历史上的个人所有制包括两种基本内容:人的关系上的身份制④、劳动能力的个人所有制⑤。鉴于此,历史世界的所有制在完整意义上应锁定为道路I-道路II形式:“准共同生活资料(所有制)”生产体制→生产资料私有制的生产体制。这是从劳动者与非劳动者结合类型上进行的道路区分;道路I形式被构造为“人的关系上的身份制+生活资料准共同的占有制”,相应内生出道路II形式“劳动能力的个人所有制+生产资料的私人财产占有制”。沿着这个道路路径,社会主义运动是实现劳动者的“系统身份自主”以及与之相关“社会财产自主”理想的工作场域。通过将重建命题以及与之契合的按“劳”分配工作原则扭转为通史规定的认识,用恩格斯的话说,主体哲学“在这里被‘扬弃’了,就是说,‘既被克服又被保存’;按其形式来说是被克服了,按其现实的内容来说是被保存了”[2]481。

共同资料占有制实际是原始共同体意义的“土地公有制”,它在东方社会一直存留,但改变着身份本位的“工作样态”;在欧洲各民族的道路上经过或短或长的中间发展阶段之后,则逐渐演变成各种财产本位形态的“土地私有制”,而“劳动者一旦转化为无产者,他们的劳动条件一旦转化为资本,资本主义生产方式一旦站稳脚跟,劳动的进一步社会化,土地和其他生产资料的进一步转化,从而对私有者的进一步的剥夺,都要采取新的形式”[2]475。因此,按劳分配在理论实质上不是从财产本位退回生活资料“物本位”(生產力规定),而要进一步从它的身份本位退回“人本位”,接通人本位的生产力和生产关系的规定性,是以理解它的总路径是“有机构成-人-生活资料-工资规定(工资范畴和工资形式)”⑥。有机构成实则是理解一切分配的实践起点:生活资料的占有关系反映着“人的关系”⑦,于是把握人的关系(人的社会关系)需要进一步深入人和它的条件的总联系,建立对关系的客观理解座架——人和物从而主体和客体进行有机联系的构成形式。毋庸置疑,有机构成即是有机关系的构成,同样是有机联系的发展形态,因而预示对经济形态进行全体研究之可能性。

小结:任何分配方式或形式都自劳动过程文明规划始,由主体格启航,尔后为一定社会形态的阶级格所完形和塑造。这样看来,生产方式的事格包括主体格和阶级格两方面内容,分配方式同样如此,从和剥削内容结合角度看的基本经济关系的构造式是一经济形态的“理解总公式”。同时迄今为止,人类社会进行剥削的基本内容都是“劳动剥削”,采用两种基本方式:通过人身依附关系直接进行产品剥削和通过劳动时间(占有)进行价值剥削,前者属于身份关系的经济剥削类型,后者属于财产关系的经济剥削类型。如此,我们可以从中总结出两类理解的总公式,即:劳身产品(O)=地契(o)+劳人(w)+地租(r),以及资本主义商品价值(W)=不变资本(c)+可变资本(v)+剩余价值(m),这样就具象化了封建地租剥削的身份关系式和资本主义剥削的价值关系式。首先,这里实则是运用了“劳动产品论”的剥削关系式以和前一理解式对应:O = w + w + w,计量依据是封建官僚生产体系的“劳作人制度”;同样是以“劳动价值论”的剥削关系式和后一理解式对应:W = t + t + t,计量依据是资本雇佣劳动生产体系的“工作日制度”⑧。这是所谓“生产、分配一致性”的命题,其蕴含的矛盾论意义就在于突出人类生产及其分配方式的自然历史过程。其次,所谓劳人,是通过和土地的结合关系提供“生活资料”的人;地租最初也仅仅是对生活资料的分割,w体现了“死人抓住活人”的关系,t(过去的劳动积累即物化劳动)只不过是w规定的进一步延伸。最后,所谓劳身产品,所指含义其实就是劳动者生产的全部身份产品——包括现在的创造和过去的创造。这样就提出了和W(L)对应的“O(L)”工作关系,把人类生产形式的本位确定为共同体生产和商品生产,它们相反相成、共生演进。

二、有机构成:从劳动过程“主体格”到生产方式“阶级格”

关系中的人是马克思的研究主题,一切都在关系中得到理解,由此有《<政治经济学批判>导言》第四节的内在关系通史探究。有机构成(内在关系)和劳动过程有关,之后成为“思维的实体化”,即作为思者(阴阳)和维者(五行)的统一外化;对于商品生产道路而言,这其实是和劳动积累关系模式有关的主体矛盾对客体矛盾的历史转化。“在价值形式框架内,就在于言明劳动过程构成的转化史和运动史,即说明资本主义生产方式的生长地基——资本主义劳动过程……不仅如此,马克思还要重点申明劳动过程构成……的内在联系,那就是商品生产沿着‘劳动资料主导的劳动过程(规定)’的前进性。”[3]从这一角度看,蒲鲁东的构成价值为马克思的价值构成提供了反面的启发:“价值就是生产者之间通过分工与交换这两种方式自然地形成的社会里组成财富的各种产品的比例关系;我们所说的某种产品的价值,无非就是一种以货币符号来表示这种产品在总财富中所占比例的公式。”[4]可见,试图给出生活资料和生产资料的抽象关系公式不仅在认识上徒劳无功,而且压制对历史生产方式的科学认识形成。生产方式的有机构成体现“阶级格”,乃阶级比重的关系刻画,即阶级的“技术比重”和“社会比重”;如资本有机构成,其实是资本主义劳动过程的基本构成和价值增殖过程的构成形式的统一。

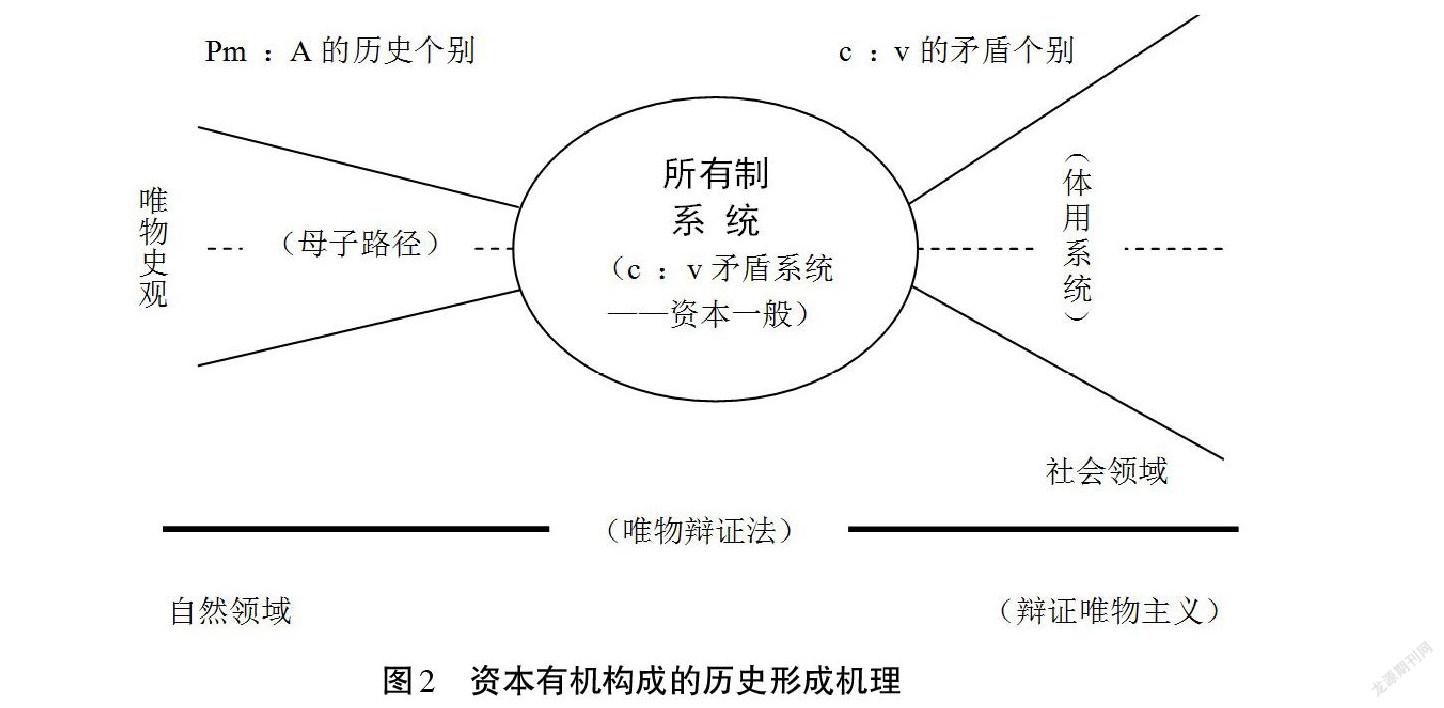

对于《资本论》来说,开篇是作为“通史”加以考察的。《资本论》的起点(商品有机体)其实包含双重的规定:商品生产(或商品劳动过程)起点和商品形式起点。商品指示“道路”,商品形式指示“系统”⑨。然则,“《资本论》具有深刻的唯物辩证法原理”,“经由谱系学考订,《资本论》作为唯物辩证法的活化石,具有完结形态上的意义。”[5]进一步,如果将《资本论》理论范畴的工作维度解析为“唯物史观-唯物辩证法-所有制”,那么,通史道路的有机构成必定是对上述维度的统一,而所谓资本有机构成,即经由这种统一所得到的认识范畴。它的成长道路是“从个别上升到一般”:不仅是认识规定,也是历史道路规定。这样,劳动二重性是作为了唯物辩证法总的思考形式;它的工作样式或许在于通过突出把道路和系统结合起来的“母子体用”路径,最大限度地宣布把资本主义视作永恒生产方式的做法的“非法性”。为此,马克思必须系统考察各种关系,包括“生产、生产资料和生产关系、生产关系和交往关系、国家形式和意识形式同生产关系和交往关系的关系、法的關系、家庭关系”。这些关系构成用以询问作为经济形式规定的交往关系(如道路I立足共同体交往活动的协作形式和道路II立足个体交往活动的价值形式)以及如何把握它们。对于资产阶级的现代社会,马克思展示这些关系比重的工具后来集中在了“资本的有机构成”,马克思说:“生产力(生产资料)的概念和生产关系的概念的辩证法,这样一种辩证法,它的界限应当确定,它不抹杀现实差别。”[6]27以上规定可说明有机构成具有统一的出发形式,同时又一定有不同的道路形式——道路发展形态或曰道路类型(典型的如A:Pm以及Pm:A的道路文明分岔);同样,分进合击的“道路样态”委实写就生产规划全体的前史规定。理论思维的总出发仍然是劳动二重性,图2真实展现这个认识结果,“这个机理系统可以确定是母子体用、经纬合一的体式,包括历史机理、结构机理、矛盾机理及认识机理,它实现了唯物主义与辩证法的‘有机对话’和‘无缝结合’。”[5]

既然有机构成是历史唯物主义的认识工具,母子体用是唯物辩证法的思维工具,其模型谋划势必以“经纬合一”为构想。但如上指出,有机构成从来都是“历史的关系坐标”,而不是纯工具。有机构成突出反映的是生活资料和生产资料的社会矛盾,由此成为理解生活资料、生产资料关系的历史坐标,而不仅仅充当“思考方式”。从而,如果道路I生活资料是自主的,那么它的准确含义指示:个体单位的生产自主和系统总体上的“非自主”(排劳动者的主体身份规定);这是劳动过程理性的A:Pm道路系统得以生长的根据。同样相比之下,道路II是生产资料自主,含意是:个体生产单位的经济自主和系统“非社会自主”(排劳动者的主体财产规定:其造成系统总体的结构性危机)。这反映了生活资料和生产资料关系的必然性状况的发展:道路I系统的非自主(人口过密化)和道路II的经济自主策略(劳动节约化)甚至被资产阶级经济学粉饰为“劳动密集型”和“资本密集型”的企业成长互换的一般策略。但有关生活资料生产与生产资料生产之认识形式系统,并非是超然理性设计的结果,而是“道路范畴”的一种历史对抗。“正如经济学家是资产阶级的学术代表一样,社会主义者和共产主义者是无产者阶级的理论家。”于是,蒲鲁东认为,“好的方面由经济学家来揭示,坏的方面由社会主义者来揭露。他从经济学家那里借用了永恒关系的必然性;从社会主义者那里借用了把贫困仅仅看作是贫困的幻想。他对两者都表示赞成,企图拿科学权威当靠山。而科学在他看来已成为某种微不足道的科学公式了;他无休止地追逐公式。”[7]155资本有机构成作为系统特殊形式,并非像蒲鲁东想象的那样是“永恒的整理”或“理念的公式”,似乎可以包括分工、机器、竞争、垄断及资产阶级国家和赋税的一切“好的方面”规定,它作为促使异化性质的劳动方式上升为社会统治的生产方式完全在于提供“机器何以排斥人”的根据。

主体格的矛盾构成是“共同体+个人”;阶级格的矛盾构成是“劳动产品(生活资料)占有+生产条件(生产资料)占有”。这种“逻辑版的从本质到现象”和“历史版的从本质到现象”的批判性统一,立即展示“每个系统都可以从两方面来考察:元素-结构方面和功能方面。功能方面的特征是系统在周围环境中的某种行为方式”[8]130。然则,图2同时展示了《资本论》理论道路的体系线索。其表明,站立一般看“个别”——历史个别和现实(矛盾)个别——进一步展示出二重的系统要素结构化序列:所谓个别生成一般、一般领导经济的个别规定。“实际上,它们的辩证作用关系是由历史‘主导’的”,它们同样是“同步历史进化”的过程,——“二重性的两个方面是历史共存的……具体劳动和抽象劳动的两位一体的性质恰恰体现自组织的发展特性。”“劳动发生学从而被社会地移转为‘价值发生学’。”[9]由于财产统治的共构,商品生产的个别到一般推理链条目的是说明“所有权和劳动的分离,成了似乎是一个以它们的同一性为出发点的规律的必然结果”[10]674,以致得出最终的结论,“起初仅仅是起点的东西,后来通过过程的单纯连续,即通过简单再生产,就作为资本主义生产本身的结果而不断重新生产出来,并且永久化了。”归根结底,“劳动产品和劳动本身的分离,客观劳动条件和主观劳动力的分离,是资本主义生产过程事实上的基础或起点。”[10]658这是把商品生产的“物本位”根基同它的财产形式的进化道路进行联系,表明“批判工具”(历史本位和逻辑本体)的机理。劳动的自身规定中包含着永恒延续的政治经济学的批判原则(如社会形态的有机构成),“劳动的两个方面的矛盾、劳动的内容和社会经济形式之间的矛盾,归根到底都是资本主义生产方式各种矛盾(包括它的基本矛盾)的基础。”[11]241其进而表明一定的价值结构有赖于和它的发展要求相适合的工艺学特征的逐渐养成——如A:Pm的自然结合关系以及Pm:A的社会结合关系,相应需要补入劳动过程从个别到总体(系统一般规定)的生产体制考察,“这样,劳动二重性的结构性就在动态规定中显示出来。”[9]

一切归结于劳动二重性话语力量指向的实践意涵,《资本论》提升为大写状态的唯物主义和辩证法。以第一卷为例,《资本论》对二重性规定的处理是从劳动过程的联系到劳动过程的社会发展:从“体现在商品中的劳动的二重性”(德文第二版始增设的标题)到“资本构成不变,对劳动力的需求随积累的增长而增长”(同样是第二版始增设的标题),在叙述空间上是循着个别到一般的路径揭露“矛盾的历史”,换言之,是遵循了道路系统逐渐生成和不断历史变革——商品生产至资本主义的积累——的发生逻辑。作为物质实体和关系实体的统一规定,有机构成不过是“两因素”(从道路看)和“二重性”(从系统看)的广义概念类集。第二卷开始正面阐述Pm:A‖c:v的矛盾系统,系统有机构成于是从中引出。据此,“马克思用劳动二重性学说的观点,第一次成功地划分了简单商品经济和资本主义之间的准确区别,而他以前的资产阶级古典政治经济学却不能做到这一点,因为他们经常把这两种现象彼此混淆在一起。马克思第一次准确地确定了研究对象即资本、资本主义生产方式与简单商品生产的不同特征。”[11]78物质联系自成系统,但它同样要变身为社会关系;在《资本论》第三卷,c:v在社会运行形式上具体为矛盾个别规定,作为“具象化的比重”因应分配生活的现实关系形式。这意味着价值构成从社会制度和意识形态属性上将自身同技术构成严格地加以区分,乃是阶级比重的各种关系形式的系统自我显示。实际上,市民的物质工艺构成向资本的技术构成进行转化完全由生产目的革新这一行动所催化,意味着“货殖的系统价值构成”必须优先成长起来,——即对所谓“绝对剩余生产原则”的响应。劳动的实践模式(有机过程性)向“系统性”(合类性)的加快转化迫使人们认识到,“系统同它的元素的客观差别在一般情况下表现在,系统具有它的元素所没有的特点。”[8]129因价值是纯粹的总体规定,在某种意义上,这是个“纯粹的生产形式”;同时,“劳动转化为价值,也并不意味着自身的消失,而是成为更为‘具体’和更不‘抽象’的社会结构,即劳动-价值。”[9]正是这个以“劳动-价值”为客观内容的利润的价格形式运动,清晰地展示资本主义生产方式的现象特征:“资本收益率(r)恒大于资本主义体系经济增长率(g)”;这样,“β(资本收入比)是整个指标体系的理解枢纽”,从中并且可以看出,“r的历史下降趋势归根结底由p′趋向下降规律决定,但由β所中介,而β的工作含义中又内含了低速增长的命题思想。”由此,“才能整體说明r > g(所谓资本主义第三定律)是什么含义。取皮凯蒂和马克思的共同说法,积累的机制条件可概括为:(1)社会经济增长率大于0,这是一历史发生学支配过程;(2)资本的一般利润率趋于下降,这是一系统发生学支配过程;(3)刨掉可变资本的社会物质和金融资本的收益率,最终会大于经济增长率,这是一现象发生学支配过程。”[12]33

那种把马克思的理论视为“技术决定论”的观点势必将Pm :A视为永恒的道路形式,其实,它仅仅指示道路II的文明规划;与之不同,道路I的文明规划只能归结为A:Pm,这种历史剥削的形态毋宁说未曾改变劳动目的设定论的理性。一个显著的例子是,马克思关于“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”的说法,其实恰恰依照两种对立的道路模型:劳动者依旧直接主持劳动过程的A:Pm以及机器接管劳动过程控制权的Pm :A;毕竟,手工作坊里的权威和社会上的权威是互成反比的,而一旦机器技术得到普遍采用,手工业者的技艺就日益为简单劳动所代替。劳动过程具有的一般形式和一般组成——主体和客体,但具有不同的道路“主体格”,这并且已经是始基的阶级规定了,以后阶级主体分别由这里分化出去,产生统治阶级与被统治阶级。道路I的主体格仍旧归结为A:Pm,这是母规定的延续;道路II的主体格乃是Pm :A,作为子规定,“要知道,商品和资本都是社会装置,它要求劳动过程有历史上的特殊构成形式。”所谓:“劳动过程构成I:原始联合体+原始自然对象;劳动过程构成II:联合者+独立者+独立资料(独立劳动资料)+联合劳动对象;劳动过程构成III:劳动力(局部劳动者)+劳动资料+劳动对象。”[3]然则,A:Pm分明是道路I的有机构成(或曰有机构成I),Pm:A分明是道路II的有机构成(或曰有机构成II);它们与其构成不同道路的人的发展,本身毋宁说是各自不同的劳动过程文明规划类型⑩。根据《资本论》的阐述,Pm :A在历史道路上彻底站稳脚跟,归因于它所代表的经济方式由流通转向生产,再由生产进一步向资本循环和流通形式的转化中,Pm :A完成了对c :v的转化。

对第一条历史道路即道路I而言,成长系列沿着A:Pm→A:Pm(w:c)→Px:Pm(w:c)⑪;对第二条历史道路即道路II而言,成长系列沿着Pm:A(c:ow)→Pm:A(c:v)→Pm:Px(c:cw)。根据这个线索,A:Pm(w:c)实则是“A:Pm(ow:c)”,其与Pm:A(c:ow)是直接历史关联的,实际上正是这一道路关联性,迫使A:Pm——本身作为原始构成规定的直接延续——要转变为具有系统构造的经济形式,或者说成为经济形态的“所有制系统”。这样,我们必须将w:c和c:w 两种社会构成看作在经济规定性上既截然对立又相互内在拱卫的道路形式,如上文提及的食殖和货殖生产制度的关联。这导致其和道路II不同,道路I只能归结为身份主导的共同体生产,即和商品生产的W(L)形式相对的O(L)。“要知道,在劳动过程构成II中,独立者就单方面而言是不带来剩余产品的,联合者才是剩余产品的真正提供者。在劳动过程构成III中,‘联合者规定’开始并入机器体系,导致作为大多数规定的‘独立者’(局部劳动者即劳动力商品)成为剩余产品的绝对意义和相对意义的提供者。这样在资本主义协作框架内,要言明劳动过程的自我构成史,即说明劳动过程构成III何以成为‘一般形式’——它的根据和进一步自我巩固的形态。”[3]生产劳动在两条道路中展示了不同含义:一为身份所有制劳动,一为财产所有制劳动。由是如上指出,考察所有制需要不仅立足通史,分别界定以直接通过主体的产品占有关系和以物的依赖性为基础(A依赖于Pm本身)的劳动占有关系,而且立足断代史,考察阶级所有制的两重关系:身份和财产。以中华道路系统为例,道路I显然是“生活资料主导型”生产体制(所谓自给性的生活资料生产系统)。比如中华地租产品的食殖生产(或曰封建-官僚制生产)的身份投入构成是c + ow,产出构成则是c + ow(必要产品)+ ow(地租产品);显然这里的c是同时作为身份关系的经济实现,而不仅仅作为生产资料的不变财产形式(核心内容是土地财产)⑫。于是整个生产过程包括c的实现以及ow的生产即“封”的关系形成,均由土地所有制关系加以调节,而ow的生产成果进一步为土地所有者(集团)所获得即“建”的关系形成。这是O(L)领导W(L)的中华方式,盖因土地既是生产资料又是自主安排的生活资料,商品流通在这里的直接作用是促进w:c关系形成,所谓士农工商⑬。即设若地租和赋税越来越多采用货币的形式,生活资料就越来越容易地将自身分解为必要产品部分和地租产品部分,并同时促使ow向cw转化,为国家剩余生产提供了可能。

共同的出发点规定即原始共同体构成,必须设定为A:(Px · Pm)的形式,图1指示之共同资料即为“Px · Pm”直接同一的形式(所谓共食制);之后随着道路分野,才有生活资料和生产资料从经济形式上的区分,并最终将结合关系定格于不同的历史生产方式道路类型——共同体生产和商品生产。“一种是食殖(物质产品或使用价值本身的工艺学意义的增殖),一种是货殖(价值或货币的增殖);货殖是区别于食殖的特定存在……由于货殖,财富和财产的界限看来就不存在了……随着货币的发明,物物交换必然发展成为商品交易,而后者一反它的最初的宗旨,成了货殖,成了赚钱术。”[12]356-357如上指出,最初的货殖的赚钱术仅来自于ow的经济实现,这表明以使用价值为直接或间接目的的共同体生产方式包括共同体生产本身以及共同体生产和商品生产的混成。毋庸置疑,“所有经济形态都是围绕‘剩余’进行的”,但生活资料自主的剥削生产方式与生产资料自主的剥削生产方式毕竟不同,这个剩余仅仅指示ow借助财产形式的经济实现,“从而在学理上,可以将‘社会身份关系的组织生产’和‘个人财产关系的组织生产’的规定汇融一体。总体而言,这是由‘共同体本位’不断地转向‘国家本位’,建立共同体‘国家一般’与‘个人一般’之间历史对话的经济学。”[5]由此,Px:Pm(w:c)在规定上必然内置Pm:Px(c:cw)的社会实现过程,而一旦w:c和c:w的形式对立问题得到根本解决,Px:Pm与Pm:Px也就作为社会等价的工作规定,变成同一的历史过程了。因此,真正的澄明显然不在于逻辑真理,并不座架于逻辑,而是历史。历史道路具有确定性的逻辑运动形式,但“逻辑”意志仅仅是“历史”意志的形式和“真理模型”自我意义彰显的可能的表现。

有机构成归根结底是建立总体联系的“客观道路范畴”,指示道路系统有机性和运动方向性,同时是“阶级关系的生成坐标”,这进一步提示了生产方式道路上的“姓资”“姓社”问题。有机构成凸显道路原理:道路的实践总公式和道路生产一般。从A:Pm、Pm:A之间直接的主体格对峙,经由经济必然性的历史克服过程,最终发展至Px:Pm(w:c)、Pm:Px(c:w)的经济形式合流,这是双重拜物教历史消解的全部空间;此外,从奴化-异化问题的历史获得解决看,必然凸显了“重建命题”所蕴含的主体论与辩证法意义。其撤除生活资料和生产资料的系统对立,而这正是“主体辩证法”所指示的全部工作规定。须知w本原不是“财产”,由于奴化牵动了异化的发展,w越发变身为财产或拥有财产形式的规定!同样m本原也不是“身份”,从工商食官制度到官僚制生产,m越来越具有阶级身份规定,t逐渐从中游离出来,成为系统独立变量。同时,w的越来越财产化所定格的“奴化”以及m相应越来越身份化所定格的“异化”——蕴含的“不同有机构成”道路特征,彻底击碎排政治经济学批判的“斯密教条”,并且克服了拒绝通史研究的“市场教条”。其理論意味显然包含着“革命的表现”。

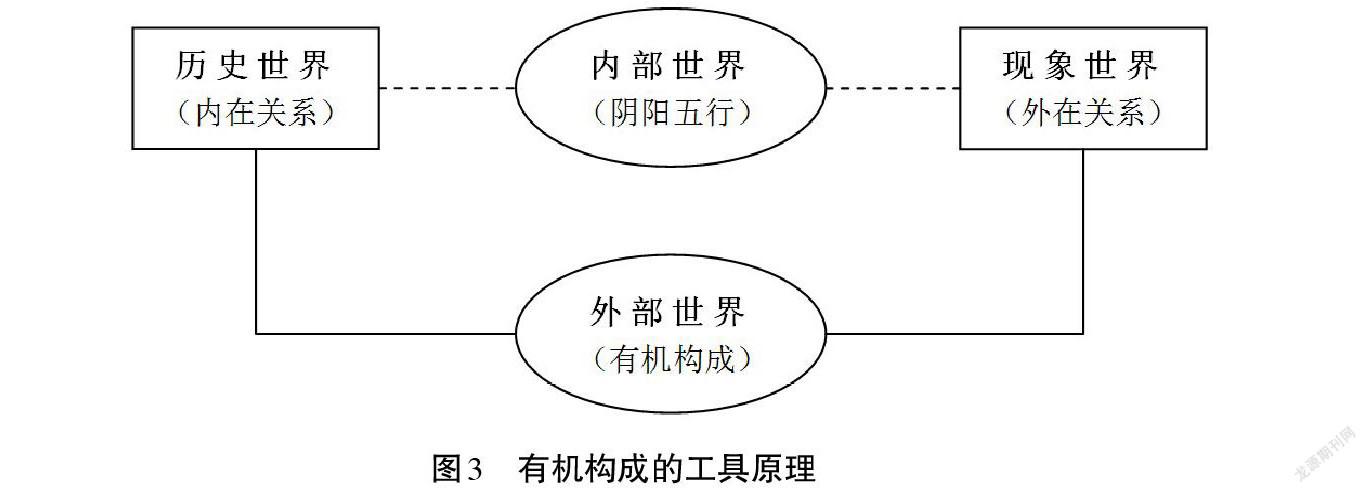

从历史上的各种“以太”,到存在比重、关系比重,再到物质关系比重和社会关系比重,最后到阶级关系比重及其各种表现形式,然则,《资本论》有机构成指示“走向历史世界的伟大工具”意义(如图3所示)。其蕴含的实体关系的核心层首先是“内在关系”(如道路II历史世界的商品);所谓内在关系(作为事物存在方式的内在矛盾关系),指示“历史→逻辑”(探究历史、整理逻辑、揭示规律)以及“本质→现象”(把握本质、揭露现象、形成认识),从马克思主义哲学看,即“联系的观点”和“发展的观点”意义。作为社会形态本身或经济形态的生长方式,这是有机构成的“一”;《资本论》揭示的物质交往过程(劳动过程)和社会关系的繁殖过程(价值增殖过程或以资本交往领导市场交换的社会过程),确立了技术构成关系和社会构成关系,乃是有机构成的“二”;“生产方式+生产关系+交换关系”作为《资本论》研究对象结构,描绘了有机构成的“三”;有机构成的“四”是以劳动过程为统一工作分母的如下“分子的发展关系”:商品→生产关系→交换关系→生产方式,由此,它们的集合可以说是支持了《商品》的写作⑭;有机构成的“五”是其建立对象关系实践与理论理解的五种表现:对象之关系、物质之运动、内容之形式、结果之发生、质之量,于是有《导言》第四节以及法文版《资本论》商品章的标题提示⑮。外在关系乃内在关系的必然延伸,即“现象之和”(现象存在方式)。有机构成作为对内在关系的进一步表现、肯定和确证,必然是外在关系和内在关系之统一乃至是内在关系之于外在关系的批判性认识。有机构成不独是认识反映活动⑯,必然也是实践活动本身,是对实践各方面关系和联系的最大简约,因而不能单纯用形式逻辑的语法去理解。说到底,《资本论》也不是纯粹的财产经济学,身份或者说交往关系仍然是财产的运动中介。

对于人类统一的生产形态而言,图2实际是描绘了“循环过程-再生产系统-循环过程”的工作原理。它确认“财产批判”(客体批判)与“身份批判”(主体批判)并举,乃是理解《资本论》的总基调。作品性质必须沿着通史道路进行解读:(1)共产主义原理,(2)政治经济学批判,(3)劳动价值论的理论工具,(4)阶级斗争以及人的解放学说;“从各种围绕食殖的活动中,提炼出生产劳动的概念,又从各种历史劳动形式中总结出商品生产劳动的实体规定。这些也可以说成是马克思的‘历史学家的研究’。将分工首先看作自然规律的逐渐形成,尔后,从中引出劳动能力和交换的发展,把分工和交换的矛盾互动一般地看成是生产力和生产关系矛盾运动的一个直接的外在表现。”[12]636-637所有制系统经常被譬喻为替换物质结晶体的“社会有机体”,可以说这是彻底的历史进化论思想;虽则如此,如果没有阶级关系作导引,历史范畴如不变资本、可变资本的历史构造就无从谈起。可见,马克思主义者乃是历史进化论和阶级斗争学说的高度统一论者。

三、社会主义国家主导下的产品-商品生产:从土地国家的直接扬弃形式到社会主义市场经济的理性交往形式

一条道路“阴”“阳”两面——劳动产品论的生产形式和劳动价值论的生产形式,这就是所有制进化的历史辩证法。道路I与道路II在规定上相反相成、相生相克,以至于通史道路同样必须视为有机体的统一。图1设定“联合资料”是为向“共同资料”进行历史回归的共产主义形式,取义于此。即一方面在必要产品的系统重建中,将家支“准系统”通过扬弃行动提升为彻底意义的、和社会化生产相适合的社会必需品安排之“生活资料有机系统”⑰;另一方面,对资本结构化系统的历史瓦解必然从公共劳动、公共价值启航,即生产资料必须由社会共同占有。这样,联合资料意蕴的共产主义构成即可以写为A:(Px + Pm),这是彻底消灭奴化、异化的历史道路指向。由于采用共食制,生活条件和生产条件是一而二、二而一,故而是Px · Pm的工作同一形式;由于是公有制生产基础上的“重建个人所有制”,财产的公共构成形式本身意味着“财产形式的消灭”,生产资料的计划化和生活资料的计划化得以同步——这就是Px + Pm形式所赋予的社会联合生产含义,即在人本位基础上,自主劳动的“生活资料优先原则”和公共劳动的“生产资料优先原则”成为社会自觉生产的同一主题。在主体-共同资料与主体-联合资料之间,自我扬弃发展的道路规定于是写就:一方面是主体的越来越社会对象化,一方面是客体的越来越社会主体化,主体从所有制(身份所有制和财产所有制)自我扬弃和消灭的意义上最终统一了物质性、社会性、实践性和意识性,主体成为自由主体的规定:从实践和认识两方面消除了主客体互动作用的必然性矛盾的发生根源;总起来看,即通过Px:Pm(w:c)、Pm:Px(c:w)规定性融合的道路运动,实现形式规定之间的对立转化,共产主义内容从此具有了有机统一的和谐形式⑱。

因而无论奴化抑或异化,都是通史术语——站立共产主义进行的道路回顾,本身是前史时期的特殊系统性态。在断代史领域,雇佣生产制度通过资本形式令劳动异化现象达到历史峰值,在同一时期内,中华官僚制生产同样使身份奴化现象成长至它的最高峰。奴化、异化的关系归根结底在通史道路关系中才得以解读。第一,从奴化-异化-奴化的联系链条看,奴化是道路目的,异化仅仅作为加强道路实体关系的手段工具,一言以蔽之,异化坐落在“奴化-奴化”关系中;第二,在异化-奴化-异化工作链条中,异化是道路目的规定,奴化反而是道路实体的关系工具,奴化迫使自身座架在“异化-异化”关系之内。就性质而论,一者是“产品实体”机理生成在身份形式上的集中反映(所谓劳身产品“食殖论”),一者是“价值实体”机理生成在财产形式上的集中反映(所谓劳动时间“货殖论”)。因此,奴化-异化-奴化与异化-奴化-异化之间有着如同W-G-W和G-W-G那样的机理联系。同时正如形式运动的目的规定总是根据内容而设,说W-G-W循环的最终目的总是消费的需要即使用价值,其实是由一般商品生产的直接内容特点所决定;而说G-W-G循环的动机和决定性目的是交换价值本身即价值,也必须结合简單再生产系统的实质内容做出判断。

马克思注重道路I为道路II提供经济形式的系统规定(为此令“流通=循环”),实际上,前者必然是后者的系统基础⑲。结果-发生-发生-结果:作为大前提的“结果”盖由共同体生产关系之瓦解,生出“独立个别的劳动过程”成长关系,经由不断连续的商品流通形式,聚合为历史工作系统;个别运动结构形式(资本循环-资本周转)是持续的发生,社会总资本运动结构形式则被马克思命名为“简单再生产”“积累和扩大再生产”,这是系统的落成。这是资本系统的循环运动体式:从循环过程到再生产系统。这样看来,简单再生产系统不过指示再生产循环运动的基本系统形式,如果和内容规定结合,就是基本关系形式。资本的简单再生产(社会运动)形式实则是G-W-G(货币资本-产业资本-货币资本)。可见,“简单再生产实质上是以消费为目的的,虽然攫取剩余价值表现为单个资本家的动机;但是,剩余价值——不管它的比例量如何——在这里最终只是用于资本家的个人消费。”问题的解决性质由对系统的考察决定,资本的简单再生产“是每个规模扩大的年再生产的一部分,并且还是它最重要的一部分”,实际上是基础的部分,它是从财权系统规定上:一方面把人的生产要素变成“单纯的主体财产权”(其实质是用财权置换“身权”),另一方面则把物的生产要素变成“单纯为增殖服务的工具”;所以必须承认,“这种个人消费的动机总是和发财致富的动机本身相伴而生,同时又和它相对立。实际上,问题表现得更复杂,因为掠夺物——资本家的剩余价值——的分享者,会作为独立于资本家以外的消费者出现。”[13]458

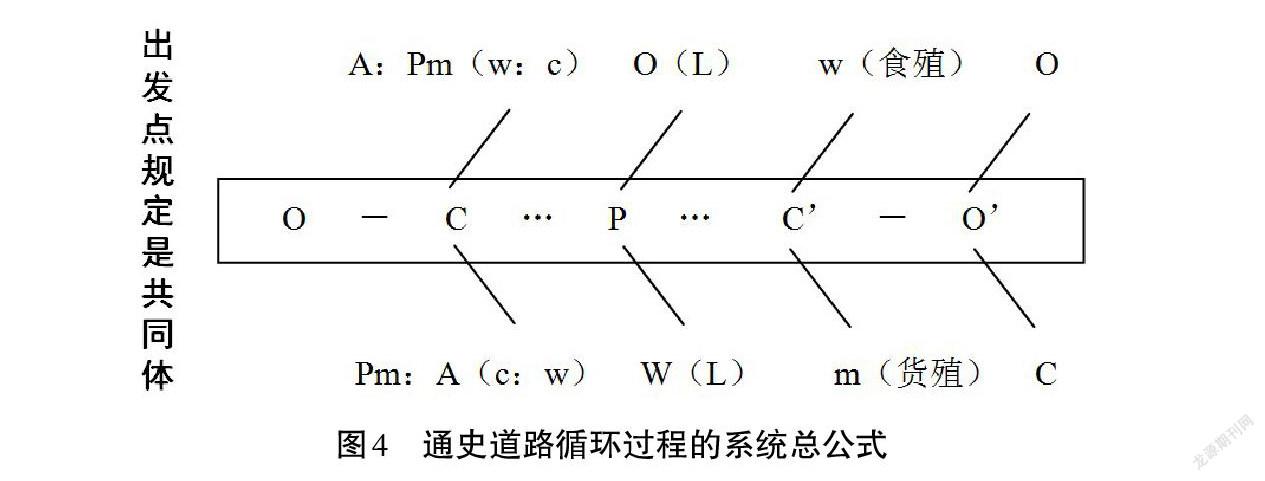

图4意在表明:系统总公式是将有机构成I和有机构成II从认识上统一起来,予以“结构化”的道路系统装置。由以上论述可知,对任何社会形态而言,统治形态的有机构成总是坐落在系统总公式中的规定。由此引出“系统有机构成”工作范畴:《资本论》中作为“结果之发生”,有机构成被描绘为“总循环过程的公式”认识工具,这是资本有机构成的系统概念;我们寓意于此,将系统有机构成本身作为进一步引出国家有机构成规定的母概念。据此可知,无论《资本论》或社会主义市场经济所刻画的理论均由图4展示的工作机理转化而来⑳。尽管如此,如上指出,为执行通史道路的劳动过程文明规划任务,马克思决定在资本一般之前先行阐述价值一般问题。法文版《资本论》展示的商品标题“价值本身”即价值一般,包括价值实体和价值量。这是在求索道路一般;结局就是“价值-货币-资本”的工作线索最终被调整:“众所周知,马克思后来的调整方案是‘商品-货币-资本’,其重大的变动就是增加了‘社会客观批判’的维度。这种变动就是使范畴超越了语言工具的特征,同时成为历史行动过程本身。”[14]有机构成为经,系统有机构成为纬;以此视角观之,劳动的发展起点锁定于有机构成的联系规定,商品形式的批判起点锁定于商品生产关系的理论实践。结果是商品生产,发生是使用价值+交换价值和价值实体+价值量,于是产生最终的结果:商品=使用价值+交换价值。

从历史坐落的方位看,所谓系统总公式既不是单纯的系统一般,也不是单纯的道路一般,而是由道路一般所规定的系统一般。由此推论,系统有机构成实乃依据“系统总公式”之通史认识工具,它锁定的说明对象是既定通史道路的“系统一般”,从而具体呈现有机构成I与有机构成II矛盾统一的发展关系。就马克思对资本有机构成所做定义的特别方式而论(由技术构成决定并反映技术构成变化的价值构成),意义横跨《商品的两个因素》至《资本主义积累的一般规律》的叙述空间,连结流通的价值形式和生产的价值形式;其显然是关于资本积累过程的从系统有机构成方面做出的一个科学说明,是在其间内置了“生产关系一般”的通史规定(21)。是故可断定,“历史主义、运动、发展的原则,是与系统考察方法,此外,也与功能考察方法、结构考察方法和其他考察方法紧密联系着的。历史主义原则和系统考察方法的联系具有特殊的意义。这种联系便于可能看到社会诸系统发展中的动态、稳定性和变动性的要素。”[15]

資本交往理性由系统总公式-系统有机构成的认识投射所完成:由平均构成的资本单位来为全体资本演化行动“代言”,这样即可成就资本社会的断代史,或可直接称为“资本(循环)系统”。同样的机理适合演说“共同体(一般)系统”向“国家(一般)系统”的身份转化运动,乃是把循环运动过程视为系统的基本形式。“土地有机构成→国家有机构成”是和“市民有机构成→资本有机构成”相对立的历史道路;也因此,共同体生产目的终究不能由其简化的形式(O-C-O)上直接得出,而必须进一步归结于O-C-O’形式。犹如市民关系,从某种意义上说土地关系本身乃是共同体向国家系统进行道路过渡的规定。就土地有机构成而言,其贯穿共同体存续行程:技术构成如上指明乃是A:Pm;价值构成则由“身份构成”(宗法分封或贵族分封及其封建制生产形式)向身份构成与财产构成的“混成形态”(郡县制或官僚制的生产形式)过渡。然则在这里,土地身份首先要区分为两种道路系统类型:土地的封建身份和土地的国家身份,其意味着统一的地主经济形态之上竖立两种前后相继的政治制度形式:宗法意义的封建国家(贵族政治制度)以及郡县意义的土地国家(官僚政治制度);中华土地主义社会相应可明晰为:以贵族分封生产为道路系统、以官僚统制生产为自我结构系统的生产制度体系,——这是在自组织系统意义上的论说。其次,土地身份构成I即可以说是表征A:Pm→A:Pm(ow:c)道路成长状态的系统有机构成,——这里言“土地身份”构成形式的本位,在于凸显“土地集中的规律”;土地身份构成II(可对应称为“土地国家构成”)表征A:Pm→A:Pm(w:c)之道路统一状态,是为“皇权的结构化”,土地国家成为“身份系统的唯一在场者规定”(和封建国家仅仅作为“政治国家”不同,土地国家同时作为“经济国家”)[16]:显然,这是中国历史道路类型的系统有机构成“成型”;作为政治-经济国家之系统规定,其凸显土地规律的工作衍生形式——“皇权集中的规律”。简言之,从道路系统的路径形式看,土地身份构成形式本身在于完成共同体身份本位的按“人”分配向按“土地”分配的转化,——共同体直接过程渐渐为具有剥削职能的直接身份系统所置换(22);同时需要指出,封建的食殖生产直接源起于共同体工食制的“共食”,A:Pm本身和共同体原始构成相较,共同点都是无须货币资产形式的财产关系介入其间,即这种剥削方式体现在生产性质和身份构成上,劳动生产方式则与原始公社无大差异(23)。

是以强调有机构成为历史研究的道路指标的总统帅,以系统总公式统帅国家总公式和资本总公式、以系统有机构成统帅国家有机构成和资本有机构成。这有什么意义呢?马克思将资本有机构成径直称为“资本构成”,暗含意思是:对道路系统而论,技术构成总是一致的,——这是统治路径的由来(或曰“根据”),社会构成则是其经济形式上的确认,即系统特征形成(24)。广义的国家有机构成兼容身份和财产的所有制规定(25)。依照系统逻辑,资本部门同样具有“共同体视角的解读”。其一,出发点是“资本交往理性的共同体生产”,即总资本的社会雇佣制生产;在道路I中,其以阶级身份系统优先决定必要产品的社会形成方式,变封建的食殖生产为资本的劳动力价值生产。过程的运动结果“O”的唯一含义即在于简单劳动力的社会再生产;相应在道路II中,系统财产的宏观结果是货殖,它以“社会财产”名义统一了各种劳动产品的剩余形式,赋予唯一之实体规定——剩余价值。其二,李嘉图相比斯密而言,是找到了资本主义道路II的“共同体生产”,借助生产资本(P)的中介,李嘉图实现理解形式的转换:商品生产→利润生产;却仍然恪守斯密教条,不区分资本主义社会和前资本主义社会的构成形式,在W(L)→m(L)背后,李嘉图真正使用的公式是“P(L)→P(L)”。其三,资本主义视角的道路I和道路II统一归根结底反映“财产本位”的统一性,所谓以物质生产力为基础即对物的社会依赖性——身份的社会积累(O)完全为资本积累(C)所支撑。这意味着,“总资本固然构筑了资本财产(循环)系统,但这是抽象意义上的,其具体化的组织和实施者则是‘资本主义国家’——它是资本主义各种形态财产的具体组装形态和载体工具;由于财产与身份的双重结合性,‘财产国家’这个术语有机合成了社会总资本的‘财产规定性’和资本主义国家的‘身份规定性’。”[17]

所谓通史道路,基本命题有二:(1)劳动过程文明规划,(2)人的解放;内生“阶级斗争和阶级解放学说”,社会主义国家正处于这个学说的问题解决阶段。从而对社会主义市场经济的道路系统来说,全部的工作意义在于确立“社会主义共同体生产”的出发点规定。财产即身份,这似乎就是资本所追求的社会属性;于是社会主义国家本位之于资本财产本位的工作置换性即在于深度制止“财产国家”的二重作用机制,以保持继续沿着A:Pm自我扬弃道路前行,克服非公有制生产的资本利润动机,尤其杜绝以破坏性竞争包围“国有高地”之类做法,确保能够按照社会主义道路方向领导其经济行为。而欲如此,又必须首先明确社会主义国家的历史根据,即作为土地国家之直接扬弃形式的规定性,是完成向共产主义过渡的历史的一步、道路的一步。简言之,这构成社会主义国家道路范畴的第一重内涵:以“扬弃的身份国家”的历史任务完成规定实现对“国家消亡”之历史指向。列宁指出,“要使国家完全消亡,就必须有完全的共产主义。”[18]84而在之前是完全不可能的,确切地说,国家消亡在道路条件上需要两个有机的步骤:一是身份国家的历史扬弃确已完成,二是资本的历史扬弃确已完成,因为后者意味着作为阶级关系生成规定的“财产一般”,即异化劳动一般(个别到一般的系统上升运动)已不复存在。这种道路条件意味着社会主义国家的“最终消亡”同样不可避免,并且和奴化的“身份一般”(阶级主体一般)的最终消亡一起。国家(土地身份国家)-瓦解的国家-扬弃的国家,然则,社会主义国家的工作本位是“瓦解的国家”规定,所正在瓦解的对象是主体关系的奴化;即社会主义国家完成了国家瓦解的第一步,它不是奴化身份的生成,而是主人身份的生成。扬弃的身份国家(或官僚生产)旨在“重建身份”,是以实行公有制为主体内容的社会主义身份国家又以“瓦解了的身份国家”为实际的出发点;这意味着经由瓦解指向扬弃的道路是重回“以产品为生产目的的生活资料本位”,以促成A:Pm→Px:Pm道路转化系列的全面完结。

扬弃的身份国家当然是“扬弃的国家”基础,扬弃的国家(国家历史使命的完成)又是“国家的扬弃”(即国家历史消亡)基础。两个过程环节均需要历史中介:一为瓦解的资本,一为扬弃的资本。扬弃的资本(即公有制产品生产)旨在“重建财产”,从不断走向“自我扬弃着的对象关系”路径形式看,显然,作为扬弃的资本基础之瓦解的资本,乃是现实的规定。社会主义共同体生产(社会主义产品-商品生产)必须具有这一现实过程性,为此社会主义国家需要迈出现实的一步、行动的一步:在社会和系统层面的产品生产基础上,进一步大力发展商品生产。简言之,这构成社会主义国家道路范畴的第二重内涵:以瓦解的资本之规定启动社会主义有计划的商品生产,从中锚定“社会主义资本”范畴,达成瓦解的国家和瓦解的资本于社会主义市场经济框架内的现实统一。从重建个人所有制的历史要求看,“瓦解了的身份国家→瓦解了的资本→瓦解了的国家→人的全面发展”乃是一条总路径;通过党本位对土地本位的工作置換,历史出发规定已经锚定,并且借助计划工作本位形式,资本正在获得道路瓦解,然则瓦解的资本同时又是社会主义资本的现实内容和系统由以构筑的实际材料。我们需要进一步从社会主义市场经济的系统有机构成中提炼“现实版的国家有机构成”,作为对国家有机构成范畴的认识深化。

历史和现实不是相脱离的,历史就是现实,现实总是包含着历史的规定。如果说历史生产是有逻辑的,这就是有机构成。社会主义有机构成因而坐落于道路I,社会主义市场经济的国家有机构成不能例外,二者一致性内涵在于保持技术构成的路线统一:以Px(社会主义生活资料本位)置换A(劳动力商品),作为颠覆资本主义道路以劳动力器官(劳动的人的器官)去适配劳动的物质器官这一“单向度劳动发展”状况(即Pm:A)之道路主体工具;显然,这是用生活资料的社会主义理性重新捍卫了“劳动者的身份规定”,建立社会劳动发展的和谐新理念。尽管如此,社会主义市场经济的国家有机构成仍然具有以下两个独特性内涵:一是技术构成(即A:Pm)和主人身份构成的高度统一,这就使得社会主义道路体系内,人的发展是直接通过劳动器官的社会发展达到的,而不必迂回通过财产关系的中介;并且由于这种发展将会使社会劳动器官的发展直接和人的解放事业联系起来,从而彻底改变历史上在道路系统中劳动的被动发展格局,创造以社会物质器官去适配“劳动器官”,进而谋划主体关系的生活和谐,最终创造出真正的社会主体器官规定;简言之,这是对A和Pm绝对两分的资产阶级技术观的工作否决。二是从财产构成形式上统计c:w——通过综合公有制经济部门和非公有制经济部门的数据达到,与资本主义世界的c:v进行经济比较,达到在社会主义体系内逐步消解资本构成统计指标的理论与实践目的;更进一步,国家价值构成即w:c(社会主义身份构成的转化形式)在量值上实际是上述指标的倒数,它的变动却并非趋于下降,充分说明生活资料的内涵已发生巨大的变化:由一般意义的消费资料的范围不断扩展,并逐渐把更多的生活对象和设施条件(包括环境指标)包括进来;总的变迁趋势是从物质意义转向人文意义,由生活资料本身转向人的全面发展。结论是,“姓资”“姓社”问题不仅反映在道路方向上,也具体体现在道路系统的指标上,由此可以断定:(1)人本位的生产力高于物本位的生产力,其直接支撑“身份本位的生产关系”历史优于“以物为本的生产关系”的道路结论,以及(2)以人为本的生产力高于以物为本的生产力,其直接支撑“人本位的生产关系”历史优于“财产本位的生产关系”的道路结论。

四、《资本论》重建个人所有制命题的真实含义:通史方法论的解读

通过将生活资料本位降格为资本服务的消费资料,资本有机构成进一步凸显生活资料和生产资料的绝对分裂状况的矛盾——社会矛盾和经济矛盾,突出了个人目的和生产方式目的的事实冲突性(26)。然则问题是,马克思仅仅局限在市民道路上来谈论生产方式的“重建问题”吗?当然不是,且不论黑格尔将世界历史起点的定位看作是“东方王国”,马克思所论的“市民小私有制(小生产)”当然和亚细亚生产方式的瓦解有关,因此,它不是逻辑的推论,“马克思对这个‘以个人自己劳动为基础的私有制’做了相当实证的考察,这表明在英国也有集权官僚制和小农经济阶段。这个阶段在英国大概有四、五百年,在法国和德国起码也有二、三百年……但由于时间短,欧洲的中央集权尚未成熟,它只是作为从封建农奴制到资本雇佣劳动制过渡的必要中介环节。”[19]256-257

我们回顾和鸟瞰个人与共同体的主体关系在历史矛盾类型上的内涵特征。个人得以从共同体从游离,成为瓦解的力量,首先在于突出“主体矛盾=身份矛盾”的发展规定性(27)。这一点毋庸讳言,但必须是从唯物史观这个角度来看待个人的地位、作用和发展问题。其次,在生产和再生产之间,有机联系的总合形式是分配,因为分配本身表现为“消费”(即共同体目的规定)和“交往或交换”(即共同体手段规定)的直接统一,这对于任何劳动或生产共同体均如此。此时分配一方面是生产或再生产“目的”,对共同体本身而言,乃是抽象规定的交往理性;另一方面,分配又是生产或再生产“手段”,是作为劳动条件和生产条件的配置运动的具体规定,从而酝酿着新的发生-结构模式。再次,商品生产个别到一般道路逻辑的“理性狡黠”在于说明“所有权和劳动的分离,成了似乎是一个以它们的同一性为出发点的规律的必然结果”——“不论资本主义占有方式好像同最初的商品生产规律如何矛盾,但这种占有方式的产生决不是由于这些规律遭到违反,相反地,是由于这些规律得到应用”,更进一步,“只要略微回顾一下以资本主义积累为终点的各个依次发生的运动阶段,就可以再次弄清楚这一点。”[13]674尽管如此,市民主体最初以具体-抽象模式和既有“抽象性理性”相抗衡,这种市民概念本质上不过是“正在积极寻求解放的人”的代名词,而隶属于主体格范畴。即是说,价值规律决非预设,而是道路逻辑。据此,所谓市民主体从共同体的所有制的解体关系中产生实指“共同体-个人”道路协同的发展模式产生。狭义的个人仅仅指示“独立关系的个人”,以物的依赖性为基础;“共同体中的个人”其实指“依赖关系的每个人”,乃是人的依赖关系的“个体”。当马克思做这样的规定时,实则是将所有制及其道路类型作为“个人”与共同体本身相互作用关系的一个现实中介。最后,所谓以私有制为中介的个人关系的发展,委实牵涉“人的依赖关系”和“物的依赖性”两方面,造成个人的依赖与独立的道路的或然的状况,只不过人的依赖关系总体上乃是阶级社会历史形态的第一个大的发展阶段罢了。概言之,若以身份的所有制形式为中介——“身份关系”作为生活资料与生产资料的联系中介,那么,个人规定走向“关系个人”(依赖的个体);反之,若以财产的所有制形式为中介——相应“财产关系”作为生活资料与生产资料的联系中介,那么,个人规定则走向“单个人的独立性”(独立的个人)。这种不同“历史个人”的状况对比,借用马克思的评判即是:“古代世界是从狭隘的观点来看的满足,而现代则不给予满足;换句话说,凡是现代表现为自我满足的地方,它就是鄙俗的。”[20]480

就系统生产目的而言,道路I主食殖——这是奴化的总根据,道路II主货殖——这是异化的总根据,两者截然不同。尽管如此,可引入系统的个体单位——不同道路系统的经济主体组织的目的规定:一者围绕Y = w +(Y – w)、一者围绕Y = v + m组织生产和进行产品分配(w为生活资料,Y为系统的新产品)。这样,道路I遵循“生产交往(w的直接分配)-食殖(通过身份强制的生活资料占有)-系统交往(Y – w的再分配)”的运动路径,形成生产、分配以身份所有制为中介的直接统一性;道路II则遵循“市场交换(v的工厂内部形成)-货殖(通过强制劳动的财产占有)-系统交往(m的社会内部分割)”运动路径,是形成了生产、分配以身份所有制为中介的间接统一性。道路系统II的主体组织目的作为“货殖+积累运动”,道路系统I的主体组织规定应归纳为“食殖+积累运动”。从中,我们进一步引出积累的二重性:身份积累(运动)、财产积累(运动),其具有系统同步性,互为系统变量和过程变量。

尽管如此,主体组织的矛盾的主动轮仍然不同,为了说明各自道路特性,则必须突出矛盾及其发生关系的主从性。相对而言:在道路系统I中,身份积累或交往既是系统变量也是过程变量,财产积累则退居系统变量位置。这意味着系统的身份内卷(行动)。一方面是“土地劳动”(马克思称之为“劳动者把土地当作生产的自然条件的那种关系”),另一方面是“工具劳动”(马克思称之为“劳动者是工具所有者的那种关系”)[20]490-491;但是,土地共同体始终压迫着工具所有者,这起初体现在“前提”中,“对劳动的自然条件的占有,即对土地这种最初的劳动工具、实验场和原料贮藏所的占有,不是通过劳动进行的,而是劳动的前提……这种把土地,把大地当作劳动的个人的财产来看待的关系——因此,个人从一开始就不表現为单纯劳动的个人,不表现在这种抽象形式中,而是拥有土地财产作为客观的存在方式,这种客观的存在方式是他的活动的前提。”以至于前提规定如果不被破坏,工具所有者就得不到发展:“要使公社本身照老样子继续存在下去,公社成员的再生产就必须在被作为前提的客观条件下进行。生产本身,人口的增长(这也属于生产),必然要逐渐扬弃这些条件,破坏这些条件,而不是加以再生产等等,这样,共同体就同作为基础的所有制关系一起瓦解了。”[20]476-478举例来说,和资本作为财产规定完全由剩余价值转化而来的机理相类似,土地一般(土地身份一般即阶级财产)的财产实体乃是所谓的“绝对地租”(28);这正是和身份系统变量相对应的财产系统变量,它的源泉是ow,归根结底通过ow向C的积累转化运动而来。同时,这也正是导致道路系统I典型主体组织积累对象在类型上整体表现为“奴化身份”的理由,其中,奴化性质与其说源于对生活财产的孜孜追求,毋宁说是拜“系统身份-系统财产”同一生成机制所赐。而道路系统II与之相反,矛盾主动轮是财产关系:财产积累或交往倒是系统变量和过程变量,身份积累(阶级身份关系)由交往系统本身导致,——所谓资本财产一般即阶级身份(资本一般)(29)。道路系统II的典型主体组织(作为“个别资本”的资本家企业),按其本性来说乃是异化财产积累之道路性质(30),其异化性质根源显然来自总资本对于自身所处社会系统阶级身份的定格(31)。以货币转化为资本的事实为例,背后的实质是“劳动力成为商品”规定(劳动者阶级化——沦落为一无所有的卖身自由者)。毕竟,单单靠钱袋子和剥削行为是不能确立工厂制的,必须依靠交换理性(利用市场交换安排劳动者的全部生活形式)使工人彻底成为和占有生产资料行为无关的一无所有者。马克思最后进行了总结:“简单再生产不断地再生产出资本关系本身:一方面是资本家,另一方面是雇佣工人;同样,规模扩大的再生产或积累再生产出规模扩大的资本关系:一极是更多的或更大的资本家,另一极是更多的雇佣工人。”[13]708

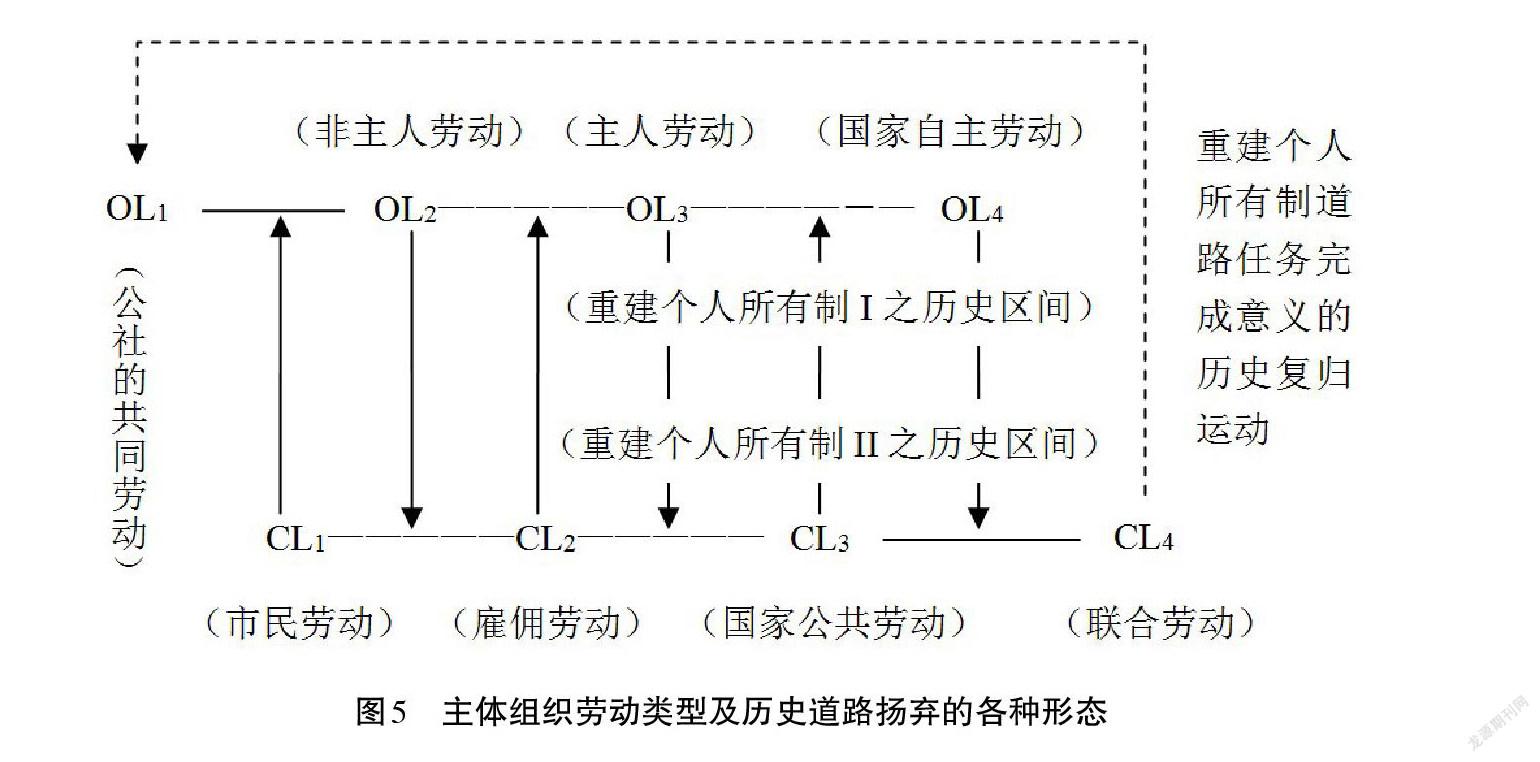

分配方式总是生产方式反面的规定,是其生活形式上所折射的社会内容。土地一般的本体是土地身份一般,却以“土地财产一般”为表现;同样,资本一般的本相是资本财产份一般,却以“资本身份一般”为表象。进一步,如果我们以“Y = Q + T”的统一剥削对象的公式进行考察(Q为产品数量、T为可占有的劳动时间),则土地一般的剥削运动序列是沿着Q(食殖本身)→T(占有或占用奴仆劳动)前进,资本一般的剥削运动序列与之相反:沿着T(计时工资制度)→Q(计件工资制度)前进,所谓拜物教形式的生产剥削。阶级一般的辩证法是个“历史矛盾规定”:一方面,国家是阶级身份一般,却以“资本的财产”为开道;另一方面,资本是阶级财产一般,却以“国家的身份”为庇护。在“经济主体组织”向“联合主体组织”扬弃发展的道路上:一方面主体组织劳动进行着自我身份的扬弃,其不断重建身份规定,使共同体关系的生产劳动类型(OL)沿着“共同劳动→非主人劳动→主人劳动→国家自主劳动”路线前进;另一方面,通过道路互嵌,从共同体关系中瓦解出来的“财产关系”同样进入“自我扬弃”的历史发展过程,沿着“市民劳动→雇佣劳动→国家公共劳动→联合劳动”路径前进,因而市民关系的生产劳动类型即CL同OL是相对照的劳动关系,二者携手共进。真正的工艺学即为“联合主体的劳动”,它是自由的前提和真正开始,由此将劳动发展的诸种历史形式聚集为这样的道路形态:简单劳动体(无机的意识和机械的联系)——劳动有机体(有机联系和文明规划)——社会劳动器官的有机发展(劳动器官“必然性状况”的社会发展是这一发展的物质条件和基础)——人的全面发展,这是和国家及资本历史使命休戚相关的道路命题,直接呼应了劳动共同体重建 (32)。然则劳动的解放始终是人的解放的前提条件,其锁定重建个人所有制历史区间的方式是“自主劳动身份的劳动者重建”和“个人(交往)能力的劳动力重建”的道路合流,进而说明劳动过程文明规划乃是重建行动之内在根据:它的意蕴既是生产方式的“否定之否定”,同时也是生活资料安排的“道路扬弃”。这再次表明,以通史道路方法论植入这一理论命题,问题将获得解决。

上述认识成果集结为图5。唯物辩证法以“规律”为联系和发展的范畴,从中揭示认识机理,梳理世界观和方法论统一原理,定格认识工具。出发点是共同体被“市民关系的系统”取而代之,所谓“每个个人以物的形式占有社会权力”的历史世界,被马克思称为资本主义前的“关系的解体”[20]107。市民所有制(主体生成:“个人的、以自己劳动为基础的私有制”)——资本所有制(主体否定:“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制”)——社会所有制(主体发展:“在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制”),——可见,否定之否定和共同体的“解体经济学”有关(33);尽管如此,“生成-否定-发展”同时是关于生活资料和生产资料历史关系变迁景象的道路形式概括。此外,我们还必须承认,马克思列举出这一道路系列意在揭示规律范畴的认识论,定格道路系统的认识工具。“规律是辩证法的认识论的形式”,从规律出发、以对规律的认识贯穿道路,“这样立足于唯物主义路径,即可得到‘辩证法道路’的全部形式——联系的总规定、质和量互系意义的发展、肯定和否定互系意义的发展、对立和统一互系意义的发展。”[21]事物的存在-事物的状况-事物的道路-事物的灭亡,从中可了解到,其揭示规律认识论的一般原理。否定之否定的认识规律所揭示道路的路径形式是“道路系统→结构(化)系统→道路系统”,——于是在马克思看来,这是“市民社会”发展道路的否定之否定的形式,“在过去一切历史阶段上受生产力制约同时又制约生产力的交往形式,就是市民社会……这个社会是以简单的家庭和复杂的家庭,即所谓部落制度作为自己的前提和基础的……从这里已经可以看出,这个市民社会是全部历史的真正发源地和舞台,可以看出过去那种轻视现实关系而局限于言过其实的历史事件的历史观何等荒谬。”[7]87-88

为此必须坚持蕴含分配关系的生产方式的“通史考察”。资产阶级经济学教科书乐于用内生变量和外生变量来说明“事物”对象,其实是仿真道路和系统,例如,用内生变量的理性选择替代对资本积累(资本的财产积累)的道路考察,以及用外生变量的参数变化来极力粉饰和掩盖资本阶级的身份(资本的身份积累)的系统存在和发挥实质性影响作用的经济事实。简单来说,这是“资本理性人”的系统行为人假設的实质;假设只是为目的而存在,然资产阶级理性仿真的“经济人”,其目的自然是炮制“等边际关系”。于是有等效用-等产量、等支出-等成本的理性曲线,以后便于扩展出用以解决市场非出清问题的各种理性曲线。这显然旨在将“历史个人”概念化,而假如世界由概念的必然性所设置,其进一步就由理性必然性所设置,理性假设的整个自我理解将为它的读者缝合一件逻辑缜密且形式严整的外衣。借助使资本主义生产方式自然化、永恒化和绝对化的理论模型“炼金术”,新古典经济学成功地将阶级本位演绎为“谁理性”的知识问题,相应将资本积累的工作定位转换为“谁选择”的函数问题,不过是企图从资产阶级假设上以一阶级之私绑缚全体阶级人的行动意志。由于决定资本有机构成一般水平的是阶级变量(竞争形式仅仅是系统决定的手段机制和运动表现),从这一认识出发,它恰恰要被资产阶级教科书设定为“外生变量”。然则,为“反仿真”计,《资本论》安排的分配关系阐述实则是两大发展环节:生产(分配)——交换(分配)。前一环节反映由个别资本决定的直接分配关系——它同时是再生产的直接组成构件,表明“劳动过程‖价值形成过程”对“劳动过程‖价值增殖过程”的历史转化关系;后一环节反映由社会总资本决定的社会产品的分配关系形式,表明“劳动过程‖价值形成过程(价值增殖过程)”对“劳动过程‖价值分配过程(以及由生产价格主导的社会分配过程)”的生活转化关系以及剩余价值社会流通对其整体的制约与决定作用。

盖因有机构成不过是“具象的唯物史观”(生产力→生产关系→经济基础→上层建筑),乃至是将“价值→剩余价值”母子转化链条所化成的现实关系进一步落实于“以生产过程为体、以分配过程为用”的具象化的社会经济过程。这样,前一环节系为执行“分配关系是生产关系的反面”规定;从这里,一定分配方式由一定的生产方式调节的规定(生产关系I)得到明示,它相应要求企业生产制度是由雇佣劳动制和生产性分配的规定所组成。至于后一环节,由于“个别生产”转向“社会分配”,生产关系I必须扩展至生产关系II(社会系统的分配形式最终由社会生产形式所调节的规定)。利润平均化运动的引入迫使形成起来的“资本的社会生产制度”要领导工厂制度本身,即在社会分配环节:资本俱乐部制在一般意义上替换雇佣劳动制发挥作用,随之发生的替换关系是资本流通(和c:v有关的资本再生产运动)一般性地扩展了生产性分配(Pm:A)的功能——机器排斥人。很显然,生产关系I仅仅和m范畴有关,以之为基础的生产关系II则和各种收入(Y)范畴形式有关。这就一般考察了平均化运动规定的m(L)→Y(L)。不过这里,L要同时反映伴随资本转移运动的部门L(A,Pm)形式。从而,Y(L)应在形式上改写为:Y(K,K,K……K……K),K,K,K……K序列即代表资本在社会形态上的各个运动分枝。在生产关系I转向生产关系II过程中,m分解为om + cm(即“地租+平均利润”):土地资本形式K——作为其中极为特殊的规定——是坚持自身的分配形式为om(作为生产形式和流通形式的直接合一),以别于cm规定。这是将土地社会和资本社会同样作为具有系统运动构造原理的“阶级机体”规定了,从而,资本社会系统消灭地主阶级的同时保留“土地所有者”,其目的是为了确保“私有制的最后堡垒”(土地私有制)的恒常存在性。然如上所论,正是由于具备劳动二重性的学说,《资本论》整体形成了范畴的“有机网络”;它有前后推进的两种线路:一是从C到C′(资本有机构成),二是从m到它的各个分枝。其后在把握由剩余价值的各个枝杈的个别运动时,进一步坚持科学的系统体用观,将范畴“母子论”巧妙融入由“体”化“用”的构造中。相反,斯密和李嘉图之所以真正缺乏对范畴机理的理解,在于对资本主义对象系统把握的局限性、片面性,从而与劳动二重性科学原理失之交臂。斯密的“Y(L)”混淆范畴和概念,李嘉图重视物质劳动和劳动生产力发挥原则的“W(L)”,宁可将生产价值关系的劳动视作物质关系本身,因而将物象关系的社会规定推向极致。无论斯密和李嘉图均否认m(L),尤其是流通形式的m(L)规定,因而试图将价值同其经济形式直接等同——以形式上的独立性掩盖价值形式所承载的社会关系,他们的成就充分表明了资产阶级视野所能够达到的认识高度。通过对李嘉图的理论进行批判,马克思强调,不承认资本主义社会生产关系的特殊性,乃是李嘉图既不区分生产过程的不变资本和可变资本的区别,同时也不区分从资本的流通过程产生的固定资本和流动资本的区别,然而,一旦考虑资本的有机构成,诸多的矛盾和问题就都消失了。可见,克服“二律背反”不靠形式逻辑,而靠历史逻辑;同时为了把分配辩证法落实到形式逻辑,也必须坚持道路和系统统一的资本积累观。正是由于具有m(L)- m(C′)关系上的社会结晶体的认识,是以导致在剩余价值的社会分配问题上,马克思同样坚持由m(L)出发,最终经由资本积累总规律,实现了对生产-分配机理关系的总说,形成科学认识论。重建命题是这一义项的工作产物,它指明了向共产主义过渡的实践工作的入口,而创造性提出共产主义形态的“w(L)”,从出发点规定上回答了这个未来社会的理论实践问题。

五、道路与策略:“重建命题”工作启示

重建目的——重建财产——重建身份(人的全面发展)——共产主义所有制的巩固发展:突出重建工作命题是重建财产和重建身份的历史同步过程,出发点是重建生产目的交往理性,盖因交往或身份是主体系统进行协调、合作或统治的中介,共产主义交往必须是联合劳动的生产理性。然则,生活资料所有制问题和对生活资料与生产资料辩证关系的理解紧密相关。为解决认识问题,马克思提出,“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程。”[13]10这一切都依赖于有机构成的分析工具,重建个人所有制道路内涵与实践意义突出了有机构成“具象”历史的功能(34)。故而《资本论》第一卷以市民社会的“肯定和否定互系意义的发展”为认识工具总结历史道路的发展,明显具有通史道路的方法论考量特征,在于践行《<政治经济学批判>序言》对市民社会的解剖应到政治经济学中寻求的看法,这种工作成果实现了对《法哲学原理》的彻底批判。这使宗教的历史认识问题得以最终解决。

“否定之否定系列”第一个道路系统是起源和发生规定的“市民社会关系”,即Q→T(当中已经包含对A:Pm道路进行历史否定的全部发展规定性);否定环节指第二个道路系统,即T→Q,指示异化财产的积累。然则,变革的主体必须被设想为无产阶级,它也必须从肯定的环节(作为自己的财产的积累)的基础上“重新前进”,这样就有了在否定基础上“历史发展的再肯定”。于是问题迎刃而解了,在共同体-市民社会-共产主义这个形式联系的链条中,必须将市民社会同时视为市民主体本身进行“自我解放”意义的历史发展,视为通史道路的政治经济学批判方法论规定。即围绕A:(Px + Pm)对A:Pm的回归和超越,能够相应建立Px:Pm(w:c)和Pm:Px(c:w)的道路结合关系。其在形式逻辑上必须是:w(Q→T)——v(T→Q)——w(Q与T的关系重建)。盖因前一个生活资料安排的道路意义是身份关系的人的交往理性,后一个生活资料安排的道路意义是自由关系的人的交往理性,连结它们的是由物的依赖性所强加的劳动主体交换理性。显然,“人的解放关系”的解决是个历史进程,“事实上马克思的共产主义作为一种理想的社会形态,在其历史唯物主义全面确立前后并没有发生根本变化。马克思在1844年手稿中设定的共产主义形态就是社会的活动(生产)和社会的享受(消费),到1875年撰写的《哥达纲领批判》中,马克思仍然坚持了1844年的这种设定。在《哥达纲领批判》中,马克思一方面坚持‘社会的生产’,另一方面又策略性地调整了‘社会的消费’,这就是按劳分配,按劳分配意味着承认消费的个人形式。但是,马克思却把按劳分配看成‘旧社会的痕迹’,看成‘资产阶级权利’,并把它仅仅归结为共产主义的低级阶段。而到了共产主义的高级阶段,它将不再是‘从资本主义社会产生出来的’,不是‘否定之否定’,而是‘在它自身基础上发展了的’社会。”[22]列宁的说法是,“在共产主义的‘高级’阶段到来以前,社会主义者要求社会和国家对劳动标准和消费标准实行极严格的监督,不过这种监督应当从剥夺资本家和由工人监督资本家开始,并且不是由官吏的国家而是由武装工人的国家来实行。”[18]86-87在某种意义上,列宁预告了之前的道路进程:重建个人所有制I→重建个人所有制II(图5显示了这个机理,道路过程分别为OL-OL与CL-CL历史区间),这是在历史主体辩证法的道路域中划定的工作范围和演进路线(35)。一言以蔽之,马克思的市民不是欲求绝对独立之个人或抽象理性人等幻想,而是希图解放的“共同体的社会个人”,即不断走向历史自由道路的个人的力量。

身份与财产是重建命题所释放出来的阶级理论内涵和实践解放涵义。如果说道路II的矛盾源于“必然性规定的劳动能力和它的财产地位的矛盾”,那么,我们同样可以说,道路I的矛盾源于“劳动者素质机能与其社会地位的矛盾”,由此激发一种认识:关于身份与财产的所有制关系,单单用政治与经济或文化、伦理、拜物教等因素与物质生产的系统结构联系已不足以认识问题、解决问题和指导实践,是以“要明白苏联教科书的传统唯物史观中,对社会基本矛盾的规定缺了什么?还是缺主体性。因此,这样规定的社会是没有主体的社会,也是没有生气的社会,只是一堆总体性概念堆砌起来的社会。说到它的基本矛盾,也只是概念之间的矛盾……更重要的是忽略了生产的主体。”然则实际的涵义是,“不是用劳动者素质机能和社会地位取代生产率和生产关系两个范畴,而是取代它们在历史观中的地位。”[19]151-154进一步,党的策略就在于沿着主体关系扬弃路线创造性理解唯物史观的基本矛盾,藉以结合解决道路I矛盾和道路II矛盾的社会策略问题,从而有了党在不同时期的辩证法工作策略以及对价值规律(商品生产的所有权规律)的创新性理解與创造性实践。

劳动解放的核心内容是劳动者的解放。身份规定的问题说到底也是劳动者的解放,其中的实质又是劳动主体解放和人的解放——使劳动者从劳动的单纯主体变成主人身份规定的社会主体。《资本论》创造性地提出人的解放的条件——劳动过程文明规划问题,将个人能力发展的必然性状况的寻求历史解决同劳动者自身的解放结合起来,这就归结为一个总的解放道路机制:所有制解放。有机构成-人-生活资料-生产资料是实现“人的全面发展”有机的劳动条件,所有制解放的道路条件是保证这一有机条件顺畅实现,然则,替代“资本的结构化系统”的对应设施首先应当是以w(身份奴化关系的历史转折)为表征的社会必需品的系统生产;它同样是结构化的规定,——食殖生产第一次直接获得“系统目的”规定性。生活资料的系统规定性及社会直接生产构成重建个人所有制I的核心经济内容,——这就是以民主促进劳动者自由联合的实际基础和系统的基本社会行动。这样对重建个人所有制II而言,在完成“个人生活资料”对“系统生活资料”的全面转化之后,所要完成的仅仅是将“一般剩余价值”(m)转化为社会公共价值(m)。在前者行动干预下,应将后者同时视为终结劳动者“劳动异化”时空的道路规定。重建个人所有制I→重建个人所有制II系统道路的统一规定是:奴化劳动者→国家→自主劳动者以及市民→资本→公共个人;身份的重建历史过程、财产的重建历史过程第一次具有了实实在在的系统工作同步性。如果从某种意义上说,“劳动异化(关系)也是两重的构筑:构筑在第二重身份形成规定(所谓劳动过程之内‘狭义的劳动二重性’)中的‘劳动异化’,其实是第一重身份规定(所谓‘广义的劳动二重性’)内固有之异化现象的一个工作对应,或毋宁说,它们根本上都是‘身份异化’的两次表现,其中,‘第二次表现’直接展示了经济内容”,那么,“两重关系构造的规定乃是将‘劳动合约’由劳动过程之内的个体发生,推及劳动过程之外,推及社会过程,甚至远远推及全部系统。要之,两重劳动合约本身乃至合约内部的多重关系乃是‘同时发生的’,只是由于所有制本位不同,才分别展示各自不同的结构化自身的顺序。”[17]旨在彻底解决奴化和异化问题的系统生产是把计划作为主体联合自身的组织条件和政治条件来看待的,据此,毛泽东提出关于“两个消灭”作为共产主义过渡条件,斯大林提出“三个基本的先决条件”还不够,还必须有“政治条件和主体动员的条件”。这是理解“党领导”作为中国特色社会主义政治经济学重要理论范畴的根据,计划必须从克服官僚属性及市场盲目性入手成为党的策略的主要手段;不可否认,社会主义社会确实存在“奴化-异化-奴化”的运动复归,如工人官僚具有两面性和矛盾性:工人官僚集团的统治“主要不是通过掌握货币财富,而是通过对政治权力的垄断”,这一点决定了它的非资本主义性质;另外,“它的非社会主义性质则体现于,它无法使自己摆脱货币和货币财富的影响。”[1]8“国家-商品拜物教”有可能成为社会主义选择市场经济道路形式的“阿喀琉斯之踵”,从而出路只能是在以系统的力量利用价值规律的同时,加强计划的科学性和民主性,防止主体重新跌入市场拜物教。

以主体辩证法谋划发展,核心要义在于围绕“人的主体性”设计经济组织类型,在于以恰当的社会机制落实和安排劳动者的社会主体资格与主人地位,立足现实地基促进社会向“发展人”的目标方向扎实前进。然则,社会主义市场经济的主体组织包括公有制的经济主体组织和非公有制的经济主体组织两种基本类型。社会主义市场经济民营企业是一种“新的关系”类型,决定其必须将自身安置于“新的系统”,以免重新被旧有的道路I或资本主义的道路II所啄食。只有肯定系统层面的自生力是起决定作用的历史道路力量,并成为自身的系统外生变量,才能够真正使自身定格为以人民为中心的“双内生变量”(具有道路系统I意义的双重的自生能力)成长规定:身份关系的自我成长、自我发展壮大乃至于财产关系的自我成长、自我发展壮大;而一旦丧失党的领导,其立时陷入无序生长状态,失去系统赋给的成长规定。这既是系统生长的一般原理,也深入涉及党领导资本的“机理问题”。须知在道路系统I,财产积累是不自生的,但不意味着财产关系不自生,实际上,它由系统本身所产生,乃是由公有制道路系统及其结构化所形成的系统自生力,——意味着它的成长道路最终只能归结为系统形式的成长(36)。这突出了以国有企业为主导加强两种类型的“社会主义市场经济的主体组织”的经济协同的理论正确性和实践必要性。任何个体经济主体组织的成长都是受系统约束的行为。然则,国有企业部门必须扎牢主人身份成长,焊牢系统目的规定,以拱卫阶级身份和社会财产“双外生变量”的行动资格(37)。其在系統经济过程“实践现身”,是确保生产和分配同样为实践化的行动,在工作原则和策略上落实列宁的指示:“统计和监督是把共产主义社会第一阶段‘调整好’,使它正确地进行工作所必需的主要条件。在这里,全体公民都成了国家(武装工人)的雇员……(因而)全部问题在于要他们在正确遵守工作标准的条件下同等地工作,并同等地领取报酬。”[18]90于是必须特别注意分配是一种“实践化行动”规定,社会主义由分配实践启动,“说到底,分配域的资本仍旧是普遍异化的要素的社会伪装形式”,从而,“从分配也是一种实践活动——生产性实践活动和政治实践活动——的角度而言,超越资本的现实力量结点在于分配本身。”[23]具体来说,是从全局上看到总规律从计划本位着眼,又落脚于分配的实践活动,这样即把“主人规定”事格化了。盖因共同体的劳动主体格同样经历“成员(主人)→非主人(非官者‖非资者)→主人(劳者‖官者‖资者)”的变动序列,即按“身权”分配→按“财权”分配→按“主人”分配的形态轨迹变迁(至少主导分配形态是如此)(38)。于是在通史道路自我扬弃发展的第一阶段,劳者作为“成员”,拥有一定程度的身权,但越来越弱,——在这个阶段上,宗法分封、贵族分封盛行(这决定不可能有普遍的资本形式);第二阶段基本可视作“被雇”阶段,资本家以“主体财产权”的名义全部夺取了个体雇工的社会身份权,——在这个阶段上,由于市场配置的力量,官僚统制逐渐被系统所禁止;而只有在第三阶段,劳者、官者、资者重新作为“混成有机的形式”(所谓“挣主人”的时代),同时计划统制开始流行起来,劳者的社会自由度开始得到大幅提升,——相应只有在这个阶段上,自由的劳动计划才可能全部替换原来由分封生产、统制生产和市场配置占据的位置。

以上充分划开了社会主义占有条件下的“积累”(国家积累为基础的企业积累形式)和资本主义占有条件下的“积累”(资本积累),使两者在历史过程的属性上具有严格意义的区别。从道路到人、从人到系统、再到党领导的社会主义事业(社会主义革命和建设),凸显公有制的资本形式是暂时的社会发展规定,伴随着社会主义经济制度优势越发凸显,它必然为更高级的公有制经济形式所替代。在这个特殊历史发展区间之内,国有企业作为特殊道路发展类型是“瓦解的资本”和“瓦解的国家”行动规定性的统一:它作为系统之“目的性规定”,始终作为积累二重性“扬弃规定”而存在、发展,从而是追求实现物本位的抽象目的重新服从于人本位的具体目的,是一种自觉行动意志逐步得到实现的经济的自然过程与社会的自然过程。民营企业的资本属性是非独立的,是依存状态的,于是除了和包括国有企业在内的全体公有制生产组织和经济形式一道协同之外,它其实并不会有别的发展出路。总之,真正意义上的现代化是“人的现代化”,以物的依赖性为基础的“人的独立性”踟躇于Pm:A道路考虑问题,仍旧浸淫于抽象理性。社会主义生产目的决定“人的现代化”根本上是对A:Pm道路的回归,需要以此为切入点把握现代经济体系构建与以人民为中心的发展理念的关系,既重视科学技术对生产力的巨大推动作用,又立足人本位,实现生产力在内涵质量上的跨越式发展。所以从整体看,这也是有机构成与社会主义现代化联系的实践线索。

六、结束语:有机构成为什么是“具象的历史”

依据图3,阴阳五行是思维的具象,有机构成是历史的具象,这样可以将总公式和生产一般视为历史过程展开自身的两个维度。交换-交往-交换、流通-生产-流通:总公式只能作为“历史具体”——实践具体和思维具体,生产一般只能作为连结实践具体和思维具体的“历史抽象”。所谓《资本论》中的“有机构成”,即劳动二重性的商品化合物→货币化合物→资本化合物;有机构成是历史道路生长秩序的具象,由此产生“抽象和具体”(范畴学)的展开维度。“在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。”然则,“后一种方法显然是科学上正确的方法。具体之所以具体,因为它是许多规定的综合,因而是多样性的统一。因此它在思维中表现为综合的过程,表现为结果,而不是表现为起点,虽然它是现实的起点,因而也是直观和表象的起点。”[6]18所谓历史化合物的发生学,即运动和构造的历史发生学、系统发生学、现象发生学、认识发生学,从中可以看出,马克思指示的“科学”乃是历史科学。单纯“发生→结果”乃是现象学,只有“历史发生→历史结果”才蕴藏本质;“历史的发生”(实践具体)——历史生产的理论抽象式——“历史的结果”(思维具体):发生同样是结果,结果同样是发生,略古详今,过去历史的结果和现在历史的发生形成一种从简单上升到复杂的历史进程。

这就形成对阶级关系生长具象状态(自主和自生成长状况)的理论与实践询问。是以把握规律范畴必须引入“阶级关系的对象”,如对资本积累(本身是资本主义的总规律)的把握必须基于资本家阶级的自主关系和雇佣劳动阶级的非自主关系视角,进一步考察社会生产力从自生到不自生的发展状况。从某种意义上来说,超越“非自主”(生产关系的必然性发展)和“不自生”(阶级生产力的必然性状况)是生产方式变革的同一命题;尽管如此,当考察某一既定阶级生产方式的生产发展时,被统治阶级非自主生产关系的规定性往往被合并在统治阶级生产关系类型中加以考虑。这也导致劳动主体似乎可以借助主体关系的财富对象,和非劳动者一道成长(如中国古代社会的集体生产形式)(39)。由此可看到,自主始源规定是劳动者的身份规定,源于“主体是劳动者”这个规定性。自主同时意味着占有对象上的“共主关系”,资产者正是利用这个规定使个人劳动能力作为“自己的财产”并入自主成长行列。同样,也正是由于我们把本身是主体格和阶级格概念合成的生产方式同作为“身份和财产”的所有制概念进行必要的工作嫁接,才最终觉察到阶级生产方式的特殊的占有关系类型。显而易见,道路I意味着主体交往系统“身份的自生”,道路II则意味着客体交换系统“财产的自生”。然则,前一道路特征反映为生活资料自主制度赋予的身份积累“自生性”(或自主成长)与财产非自主成长的二重规定统一;与之相反,后一道路特征反映为生产资料自主制度赋予的财产积累“自生性”(如资本有机构成的成长体式)及其阶级身份“不自生性”(资本有机构成一般水平的系统决定)的运动统一。于是在前一道路形式上,身份关系好似是“内生变量”,而财产形式是“外生变量”;在后一道路形式上,财产关系好似是“内生变量”,阶级身份则是“外生变量”。这是对立的道路共殊运动,决定其系统内相遇的情形要么是相互融合,要么是双方结成的矛盾关系向新的关系转化。

由此看来,《资本论》不过是为了调查“历史生产一般”而落实的理论实践研究,如:《资本的生产过程》——资本总公式的“道路系统”、《资本的流通过程》——资本总公式的“结构系统”、《资本主义生产的总过程》——资本总公式的“生活系统”。中心线索是阶级(斗争)关系由简单到复杂、斗争形式由低级到高级,这决定政治经济学批判的理论实践范型必然是历史与阶级、系统和范畴。第一卷可以说是把握历史过程和基本范畴,第二卷是考察社会系统(由局部运动的构造到整体运动的构造),第三卷是直接面对阶级生活场面。“价值形式”从而成为总布局的线索,借助有机构成的唯物辩证法工具,《资本论》成功揭示了阶级和拜物教的经济学原理。以此推论,母子体用——道路为母、系统为子,反过来,系统为体、道路形式为用——是马克思关于唯物辩证法的标准思考路径:如《商品》的写作安排,即是对这种路径形式的一个垂范(第一节“关于道路批判的历史理性生产”为母、第二节“关于系统批判的历史理性生产”为子、第三节“关于阶级本位的历史——系统的道路形式”为体、第四节“关于拜物教目的理性及其批判的历史认识——系统的认识形式”为用)。再就《资本论》的工作内容布局而论:第一卷属于“母”,以矛盾展开历史;第二卷属于“体”,以规律展开矛盾;第三卷属于“用”,以范畴展开规律;第四卷即历史部分属于“子”(理论部分是认识上的广义“母”规定),进而形成“历史→矛盾→规律→范畴”的完整认识链条,提供思想史批判的依据。作为总论,《商品》逻辑是对《资本论》四卷体式尤其理论部分的工作锚定:一、二两卷从而仍“母子相扣”,同时,三、四两卷仍“体用相连”。从总体上看,四卷体式毋宁说是对《商品》的一种逻辑上的扩展和应用形态上的实现,叠合二者的工作线索恰好就是阶级关系内涵的有机构成。

① 有机构成从劳动规定人——主体的实践和认识活动,由此有效揭露了主体奴化、异化的历史现象。在日常生活中,个人和他的集体组织是理解异化及奴化关系的直观意义域。这是因为:如果说人和资本结合的中介是财产——财产形式和私有财产关系,人和土地结合的中介则直接是身份(关系);在官僚统制下,“集体”乃是极容易向“集权”转变的。于是在奴化的观点上看,异化只能是其伴生物,“比如中国的清朝,在其权力和繁荣的鼎盛时期,一个聪明的法国耶稣会教士很快发现了中国绅士行为的两面性。他显然有足够的背景知识以了解这些官僚机构基本的矛盾性质。”(参见《权力与货币:马克思主义的官僚理论》第63页,中央编译局出版社2002年出版)并且,“官僚制同时还渗透于‘市民社会’之中……特别是国家公务员的上层,更是以各种手段想要成为‘自私自利的’、唯利是图的资产阶级的一部分。”(同上,第17页)从这一观点来看的“社会主义小资产阶级”现象分明和异化问题有关,为此,消灭的任务必然是双重的。“这就说明为什么生活水平的不断提高必须伴随着人的社会进步,必须同时使人的劳动、生活和娱乐不致局限在社会的某一个小范围里,使这个社会的人得到充分发展。在这个领域里……人们必须有机会去‘干预’、去关心独立自主的公共生活。”(参见《异化问题》上册第373页,文化艺术出版社1986年出版)

② 劳动即人的对象化分工。在拜物教体系下,它包括人的身份分工和人的物化分工两方面内容;前者如政治角色和社会身份地位的形成,后者如劳动专业岗位的固定化与社会职业化。

③ 阶级意识是阶级主体性的集中反映,是系统总体的意识形式。一般来说,统治阶级的意识必然是和统治阶级的意识相反相成的。有一种说法,中国古代社会有统治阶级之“阶级意识”,却没有劳动者规定(被统治阶级)之“阶级意识”。这个说法是失当的。劳动者的主体意识在中国古代一直存有。不仅如此,中国古代劳动者——如小农——反抗身份统治的意識,即其阶级意识,只不过这个意识一直处于“道路成长状态”罢了。主体意识之未实现阶级关系的系统结构化,从而没有形成统一认识论,在于系统奴化的身份压迫和意识分解,极大阻碍其进一步向“社会主体意识”的转化。为生活资料而争斗是“阶级意识”的初立(身份的阶级关系分化意味着生活资料有质量无数量),为财产而斗争是“阶级意识”的深化(财产的阶级关系分化意味着生活资料有数量无质量),主体素质与生活资料质量是其中关键的斗争变量。因此可以认定,重建个人所有制的基本前提包括两方面内容:一是劳动者的社会主体意识确立,二是劳动者的社会平等地位确立;一言以蔽之,劳动者的社会主体的重新获得必须经历有机构成的自然历史过程。

④ 和准共同的生活资料生产体制契合的是中华特殊集体生产形式。“小农”是这一语境中的身份关系规定。《商君书》记载:神农之世,男耕而食,妇织而衣,刑政不用而治,甲兵不起而王;此“小农社会”理想模式的一个谋划。然则,“共同体-小农-国家”的关系链条定格化中国封建社会集体生产的道路含义:宗法制集体生产形式(以宗法分封的井田制为代表)→封建制集体生产形式(以贵族分封的均田制为代表)→官僚制集体生产形式(以官僚统制的租佃制为代表)。社会主义集体生产从道路规定上扬弃了历史上的集体生产形式,表现为以计划统制替换官僚统制以及用市场配置资源取代自给自足生产。尽管如此,上述道路的集体化的劳动生产方式的历史特性表明:人的身份形式本身是经济形式,——“共同体的社会个人”乃是上述各种集体生产形态的共同主体特征,包括社会主义集体生产形态(“集体”的核心内容是身份关系,社会主义社会中也不例外)。也正因如此,我们已经看到:“在资本主义社会之前,最先进的社会形态就是中国的集权官僚制,最先进的生产方式就是集权官僚制下的小农经济。”(参见《劳动历史观》第272页,中国经济出版社2004年出版)

⑤ 在历史上,绝对意义的“个人的生活资料所有制”是不存在的。为什么单个人的生活资料所有制是不可能的呢?理由在于生活资料和生产资料的关系:一方面,A和Px实现结合的中介是Pm,在生产资料私有制下,结合中介导致 A和Px在财产形式上的规定性统一化,即形成为“劳动能力所有制”(劳动者的绝对的个人财产);另一方面,A和Pm实现结合同样以Px为中介规定,其表明:中介规定的生活条件(包括消费资料和环境设施及文化条件等生活资料形式)只能由系统或他人提供,所谓自给生产,是言“排市场”的资源配置(反面的含义是言生活条件和系统生产与再生产的同步性如家庭和人口生产),其绝不意味着Px全部由个人自身来提供。就后一方面的情形而论,即构成人在关系上的“身份制”的理解,因为它划开了人同动物的界线,毕竟孤立的个体从其直接依存的环境中获取生活资料来源的行为乃是动物的专属权。

⑥ 工资是阶级道路的产物形式,尤其是体现剥削内容的经济财产形式。它的消灭伴随了重建命题所指向的全部历史过程理解域。现象学工资研究局限于机制过程的理论,如个体经济组织的收入成长道路与劳动收入总量的关系研究。批判性的工资研究介入生活资料制度安排的本质规定。人的自主性和非自主性与否乃是系统道路发展性质的变量,最终决定于劳动过程的文明规划。至于“工资范畴消灭”,共产主义文明规划的艺术形式是“刑场上的婚礼”。然则这个发展的始源关系即有机构成,在于说明人和它的条件——生活条件和劳动生产条件,起初是完全一体的,无论生活资料或生产资料均是人的发展的条件,即人和人的关系的发展中介;后来生活资料、生产资料囿于阶级分化,逐渐分化为生活和生产相互对立的对象关系与手段形式。尽管如此,然不可否认,生产要素形成的前提条件是人的身份关系及其道路分化状况,只是在这个路径形式上,主体分解为劳动者和劳动力的发展规定:依赖关系的身份占有制和独立关系的劳动能力占有制。

⑦ 无论按“异化”抑或按“奴化”分配生活资料,均是按阶级关系的“人”分配,这是拜物教生活资料安排的历史实质内容。资本主义以“按资分配”统辖之,作为资本结构化系统再生产过程的一个有机条件。

⑧ 此处的w、w显然是和t、t相对应的意义,有别于图1的字母含义。为区别起见,公式O = w + w + w也可以直接写成O = ow + ow + ow。

⑨ “商品是事的规定,商品形式即事的形式,这其实是研究对象的‘一’;意于一,背后规定是事和道,即历史和实践活动本身。于是简单商品生产形式→资本主义商品生产形式,乃是固有矛盾发展的必然性结果。然商品构成实指商品形式而言,所谓事有两仪、物有构造,统称‘构成’。其全称是商品的经济形式。”(参见《<红楼梦>与<资本论>:历史过程定制范畴的机理剖解》,载于《湖北经济学院学报》2020年第6期)

⑩ 两个道路系列:一为人本位的生产条件结合(人与土地结合),以之安排食殖(核心生产关系是“殖于民”),促使A:Pm成为道路I的总形式;一为物本位的生产条件分离(人与土地分离),以之安排货殖,它促使Pm:A成为道路II的总形式。如果说“经济作为一种谋生术,只限于取得生活所必要的并且对家庭或国家有用的物品”,那么,“货殖与经济的区别是:对货殖来说,流通是财富的源泉……有界限的是经济而不是货殖……前者的目的是与货币本身不同的东西,后者的目的是增加货币……由于把这两种难以分清的形式混为一谈,有人就以为,无限地保存和增加货币是经济的最终目的。”(参见《资本论》第1卷第178页,人民出版社2004年出版)然则,“据以上分析可知,(1)人本位的生产力→物本位的生产力→身份本位的生产关系→以物为本的生产关系,以及(2)财产本位的生产关系→人本位的生产关系→以物为本的生产力→以人为本的生产力,是两个彼此接续连贯的历史进程,具有历史演变‘自然史’的意义;换言之,(1)和(2)的历史立体共生关系——它們的并存、交叉和有机嵌入对方的发展行程——正是自然历史过程所呈现出来的‘特有空间概貌’。”(参见《国家、所有制与劳动合约形成——中国共产党分配理论、实践工作本位考》,载于《湖北经济学院学报》2021年第1期)

⑪ 有机构成I对应的统治形态是o:w(o为A在生产中所依附的身份关系,w为Pm在生产中直接依附的身份即A本身),然则,“w:c”仅仅是其价值形态上的转化表现,或曰身份构成的价值关系式。形式逻辑虽然如此,w在内容上实则由身份工资结构(如古代典型之地租产品生产)历史演变为身份工资和财产工资的“共治”(如中国特色社会主义范围内之按“劳”分配)。

⑫ 同样以中国为例,“户籍制度与土地制度和赋税徭役制度三位一体,构成了古代国家对社会的控制体系。”(参见《中国户籍制度:历史与政治的分析》第50页,上海文化出版社2006年出版)

⑬ 道路I和道路II的文明规划模式固然互异,却并不排斥相互之间规定性的借用。關于商人主体的积极作用,中国案例是:“经由先秦所处的‘工商食官’的奴隶地位,到西汉时期的七科谪籍贱民地位,再到东汉时期的官商合流,商人的社会地位也经历了一个由贱到贵的演变过程。”(参见《中国户籍制度:历史与政治的分析》第66页,上海文化出版社2006年出版)

⑭ 其布局是:总公式(实践规定:由历史差异的有机构成来)——生产一般(理论架构形成)——总公式(回到实践规定)。为了有效说明“历史道路”,《资本论》首章必须交代“商品的历史生产一般”,由此形成“结果-发生-发生-结果”的理论形式布局,将对“生产关系-交换关系”的说明落实到对生产方式的历史、具体的阐述中,定格“阶级系统”。

⑮ 从商品关系出发,从商品生产的有机构成引出资本有机构成规定,是《资本论》首章的工作目的。所以Pm:A既是物质、也是运动,本身是直接的内容和结果,推动了社会进一步的内容和形式以及结果和发生,即c:v,后者又是“交往领导交换”的设施平台和机制中介(“资本家们都是兄弟”正是由于平均利润的系统性存在);它本身就是物质生产对象的代表,是生产的各种关系,是人对生产资料的社会依附关系的表征,是生产资料对生产关系乃至生产关系对交往关系的工作转化关系,乃至是决定社会分配形式、“国家形式和意识形式”,塑造“法的关系”,瓦解“家庭关系”的阶级(比重)关系。总而言之,价值形式运动必须归结于一定的社会内容。同时只有在“结果之发生”环节,生产一般的理论才可得到认识总结,形成“结果-发生-发生-结果”;只有将c和v同样视为由社会必要劳动时间决定的价值,归结为价值实体的劳动,归结为抽象性的交往即资本和活劳动的交换,才能最终写出关系比重的数学形式。作为广义的“统治阶级除以被统治阶级”的指标,有机构成自然不局限于c:v,在外延上亦包括m:v在内,或毋宁说后一指标乃是有机构成在剥削关系上的概念化。

⑯ 在客观方面,这一层意义即是“革命的阴阳五行”;从总公式来看,则是“道路-系统”结合体。

⑰ 必要产品本身尺度在个人与系统规定之间,必要价值同样如此,后者最初仅仅是前者的经济实现形式。家支、官支作为准系统的规定,是相对“身份依赖关系”而论的,即这是直接身份关系统治类型的结构化系统——共同体身份系统,与“货殖——货殖生产——剩余价值生产”的商品价值系统的道路系列相对。其道路系列可刻画为“食殖——食殖生产——封建食殖生产”,即在结构化道路系统的路径上,与剩余价值生产由工场手工业、包买商制生产越来越转向资本制的生产方式不同,“封建食殖生产”由封建制越来越转向官僚制的生产方式。与资本总公式直接对照的封建总公式(或曰“皇权总公式”)乃是“官-家…共同体生产…家支-官支”,然则,有机构成必然是总揽通史道路的规定性。换言之,“此‘身份系统+劳动过程’演化轨迹及发展转化路径是:由财产本位I走向市民关系和商人阶级的数字化管理,由财产本位II走向资本关系和资产阶级的雇佣制度;由身份本位I走向封建制和领主制,由身份本位II走向官僚制的国家组织系统。”(参见《<红楼梦>与<资本论>:历史过程定制范畴的机理剖解》,载于《湖北经济学院学报》2020年第6期)

⑱ 辩证法的和谐观是强调“必然性问题”(包括实践的必然性和认识的必然性两方面内容)得到很好的历史解决。这同时也是“矛盾哲学”的自我消解,但它决不意味着是走向了“和谐哲学”或“和合哲学”。然则“统一和谐”只能是自由矛盾生成的工作意蕴,最高典型的和合则是“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”的主体道路。显然,这是人的发展的道路新形态。

⑲ 从纯粹的土地赋税国家来看,“在这样的国家里,实际上已经没有属于个人的东西,也没有属于个人的人了,所有的东西和人都是国家亦即皇帝本人的,如果你拥有了什么东西和什么人的话,那也不是你自己挣的,而是皇帝给你的,如果不是皇帝给的,那就是非法的。”(参见《中国户籍制度:历史与政治的分析》第51页,上海文化出版社2006年出版)

⑳ 资产阶级无差异曲线以主观知识“消灭”有机构成的道路对立,乃是以各种线性函数关系仿真自己为“市场总公式”,以彻底更换资本总公式。商品-货币-资本的总公式关系是《资本论》刻画断代史的资本主义线索,目的是从“商道资本路、经济拜物人”有效引出“有机结构成、生产总行处”的唯物史观结论来,而有所谓的资本的生活系统。商品、货币与来自流通的资本生产(资本的生产过程)→资本转向生产与流通统一形态的循环运动(资本的流通过程)→总过程的各种形式,然则,后者不过是循环过程进一步转向资本主义的分配生活,技术构成和价值构成的矛盾在社会外表上的系统反映最终形成资本主义工艺学和资本统治类型的矛盾规定性的生活外观。

(21) 必须承认,“马克思、恩格斯和列宁是社会系统研究中的历史主义和发展的原则的奠基人。”(参见《唯物主义辩证法:社会发展的辩证法》第4卷第93页,东方出版社1988年出版)那么,马克思在法文版中所加的“三段话”的内容是什么呢?它大体是我们今天称之为“科学定义”的东西。由母子而体用,由范畴而系统,这就是“个别对一般的关系”;推广而言,这是一切生产方式及其矛盾的定义类型,或曰“唯物辩证法定义”。这一定义体式的意义是什么?坚持从规律的自身道路看待现象运动,于是《资本主义积累的一般规律》可以说是为着《资本的流通过程》而做的准备,它的本质是对资本主义历史过程进行定义域式的说明:“各生产部门的资本的平均构成是大不相同的,但是,所有这些平均构成的平均数就是一个国家的社会资本的构成,后面的研究所涉及的归根到底就是这种构成……简单再生产不断地再现同一的社会关系即资本主义和雇佣劳动制度;同样,积累只是再生产出规模扩大的这种关系:一方是更多的(或更大的)资本家,另一方是更多的雇佣工人。资本的再生产包含了它的主要增殖手段即劳动力的再生产。因此,资本的积累同时就是无产阶级的增加。”(参见《资本论》法文版第649-650页,中国社会科学出版社1983年出版)

(22) 亦因此,“在中国历史上,一直存在着按人头和田亩征发赋役的制度。在封建社会的前期,以人户为标准的赋役量则远远大于以田亩(财产)为标准的赋役量。”(参见《中国户籍制度:历史与政治的分析》第323页,上海文化出版社2006年出版)

(23) 以中國为例,身份主导的剥削生产定格于中国封建社会的阶级阶层结构的形成——所谓食邑制,剥削方式仍以工食为主,兼“食于奴、食于役”,并直接通过“人丁”进行。其可以分出三个层次的身份等级,“居于上端的贵族阶层、中间的编户齐民与居于最低层的贱民阶层……皇室贵族阶层、官户以及编户齐民中的上层是属于统治阶级,而编户齐民的下层与贱民阶层则是属于被统治阶级。其中的编户齐民阶层分化最为严重,不仅包括职业分化与阶层的分化,也包括了不同的阶级分化。”(参见《中国户籍制度:历史与政治的分析》第268页,上海文化出版社2006年出版)

(24) 如土地国家构成o:w之于土地社会的有机构成,显示ow:c对cw:c的道路生长关系及结构化类型的历史实存性。这也解释中华国家的政治统治形式已很早建立,但经济体式的成熟成型较晚,是在经济基础上的落实、扎根经历着道路周折性——所谓食身(丁粮)、食田(田粮)、耕食(丁粮和田粮)、食“财”(丁银和田银)、官“食”(税粮和税银)诸种体制并存与此消彼长的状态;就像资本形式本身在简单商品生产时代早就存在,但直至资本主义商品生产时代才获得彻底的社会经济巩固地位。以税收制度举例,中华土地国家统制的完善进程和征税方式可谓休戚与共:“在封建社会的前期(亦即从春秋战国至唐代),赋税徭役的征发主要是依照人丁和家户进行的,虽然也存在着财产征收的赋税,但是量很少……在唐代两税法改革以后,尤其是从宋代开始,赋税征收的原则由人丁为本转向以资产为本尤其是以土地为本”,可是到了古代社会晚期,随着国家统制方式(劳动产品的官食制度)的一以贯之,“以宋代为例,宋代建立以后‘不立田制’,也就是说封建国家不再进行土地分配,也不再试图干预土地的私有化进程……(于是)在封建社会的晚期,户籍制度开始与赋税制度完全脱离。明代实施的‘一条鞭’法使得丁银开始摊入田亩,人丁的财政意义降低……而雍正年间实施的‘摊丁入亩’则彻底割断了户籍制度与赋役制度的联系。”(参见《中国户籍制度:历史与政治的分析》第238-243页,上海文化出版社2006年出版)

(25) 盖因其生产目的是“产品+价值”。产品实体是共同生活的物质资料即“食”,价值实体是共同生产的劳动时间即“工食”;然则理解封建食殖生产的“五行关系”是工食的食身、工食的食田、工食的耕食、工食的食“财”以及工食的官“食”,它们都源自共食的共同生产制度,是共同生活资料安排的各种变种形式,因而和西方道路系统的规定大不同。故以封建社会形态之“封建”译名而论,它仅仅显示和“简单商品生产→资本主义商品生产”道路并列之“封建或领主制生产→集权或官僚制生产”的封建意义,仿佛经济学中“买卖”所对应之功能含义。以此论之,“市场”并非与“计划”相对,乃与“封建”相对,“官僚”才是与“计划”相对的概念;同理,“市场主义”(“买”“卖”的主义)的对立面也并非“计划主义”,乃是“封”“建”的主义,推而及之,与“官僚主义”相对的另一个极端是无政府的“自由市场主义”。故此回到本相,“严译‘封建’包蕴的概念,兼容该词的古汉语义与西洋feudal的含义……中国是‘宗法封建’、西欧是‘契约封建’……严复用古今融会、中西通约的新名‘封建’表述中国、西欧历史中不同时段的近似制度……然而,在‘五四’开始,尤其是中国社会史论战以后,‘封建’渐被滥用,与严译的内涵、外延均相去甚远……(即在于)脱离严复思路的走势,套用西史模式,将中国封建社会延及近代,把现实中国的种种积习归之‘封建之遗’。”(参见《“封建”名实问题讨论文集》第317页,江苏人民出版社2008年出版)

(26) 生活资料与消费资料毕竟不同:一者执行交往理性,一者执行交换理性。正是利用价值规律的交换理性,资产阶级领导的社会迫使工人(A)=一揽子消费资料的劳动力价值(v),从人身自由和卖身自由的衔接、从劳动力的买和卖的行为上实现了拜物教的经济形式理性。

(27) 犹如生活资料与生产资料社会两分形式的本身始终作为衡量主体状况及阶级形成与否的标识,那么进一步,为什么商品生产矛盾构成是共同体和它的个人呢?同样的理由是基于它们在身份形式上的分裂,构成对历史道路类型的标识。关于个人的历史意义,无论怎样强调都不为过,因为说到底,“每一个单个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度一致的。”(参见《马克思恩格斯文集》第1卷第541页,人民出版社2009年出版)

(28) 对资本主义社会而言,绝对地租仍然是“绝对的财产”规定。绝对地租和剩余价值生产的创造性结合,恰恰是以有机构成II关系为主统辖有机构成I的一个道路范例。

(29) 资本构成是财产积累和身份积累的双重运动变量,或者说,其既为财产积累运动所直接构造,亦为身份积累的阶级运动所系统结构化。在马克思看来,资本构成是沿着技术循环生长路线和资本积累路线的连续的过程变量,同时是系统“不断结构裂变”的产物——这意味着它是社会离散的变量,取决于系统的发展与运行整体状况。因此,犹如“土地集中→皇权集中”是说明土地社会系统的身份积累的成长关系,马克思也用“以市场集中为基础的资本积聚→本身是以生产集中为基础的资本集中”来说明资本社会系统的财产积累的具体成长关系;同样,正像皇权集中是规定土地财产的直接形式,它使得土地财产具有“阶级财产”规定性,资本集中作为垄断身份的直接形式乃是使资本主义垄断具有“阶级身份”的规定性。这显示一个基本规律:一方面,“土地集中→皇权集中”同时是阶级财产的关系集中,土地形式的财产积累为系统变量所内生;另一方面,“资本积聚→资本集中”同时是阶级身份的关系集中,资本形式的身份积累同样为系统变量所内生。其表明,范畴系统实际上是一“事格系统”。一切资产阶级学者说到底都根本缺乏“历史感”,在于其绝不能认识到经济范畴的这一特性:“在阶级社会里,它最本质的社会性就是阶级性。”(参见《马克思的方法论与系统论》第252页,人民出版社1994年出版)

(30) 从这个角度看,剩余价值论其实是“异化劳动创造商品价值”的理论。

(31) 奴化生出异化,异化必须再次衍生奴化的阶级规定。某种意义上,这也是马克思将资本主义地租问题置于“总过程的各种形式”中加以考察,回归“五篇计划”的理由。

(32) “重建‘劳动过程——生产方式’路径的所有制的社会形式,其实质则是对科学社会主义‘文明形态’和‘建构形态’进行时代综合,谋求支持实现生产关系全方位革命的经济形式基础,最大程度发掘与新型劳动过程文明规划契合的经济形式社会类型。”(参见《劳动过程与商品拜物教批判——兼析恩格斯对<资本论>方法贡献的性质》,载于《当代经济研究》2020年第4期)

(33) “资本主义生产的这种对抗性质甚至使经济学家们感到吃惊,虽然他们往往把这种对抗性质表现出来的现象同属于以前的社会生产制度的现象混同起来……(直至)把资本主义财富固有的对抗性理解为社会财富的不变的自然规律。”(参见《资本论》法文版第689页,中国社会科学出版社1983年出版)资产阶级普世价值观的要义受到的启发莫过如此。但是,这个绝对的“资本主义一般规律”委实不是自然的普遍的规律,而是暂时规定的“历史规律”。如果基本沿用道路系统字母符号I和II的意义,并把“向共产主义过渡”的字母符号定为III,那么,这个道路社会形态的历史规律不外乎与对I→II→III“关系的解体”的道路描绘有关;核心点是“I→II”(物的生产方式替换人的生产方式)以及“II→III”(商品生产关系完全被一种新型的联合体关系所替换)。基于这个核心点,资本积累的总规律在定义域上就归结于以简单再生产为“系统的约束条件”,以扩大再生产为“目标函数”的成长关系问题,显然这种关系尽管部分与资本主义前以及之外的还存在剥削关系的生产方式相类似,但本质上截然不同。然而与资本积累精神不同,国家积累的历史精神旨在实现“I对II工作序列”的统辖关系;由此,这个具有通史内涵的社会形态的历史规律仍然与共同体存续意义的道路有关,可描绘为:I(II)→III的道路规定,“I(II)”不再是关系的孤立,如就中国道路而言,“中华系统中客观存在资本文明的过早发育和社会发展,可命名为‘资本I’”,“同样,社会主义经济体系中的资本发展现象,可命名为‘资本I’……资本II是资本I发展规定的历史延续,同时又作为了社会主义生产条件一般的经济实现形式”,但“资本范畴不是‘对象思维规定’,真正起引领作用的思维形式规定的联结线索是:共同体(天人合一)——土地(所有制与身份关系的合一)——人民(劳动者社会所有制与主体关系的合一)。”(参见《中国特色社会主义政治经济学方法论研究——兼对生产一般与资本一般机理关系的考订》,载于《经济纵横》2019年第2期)

(34) 发现派没能认识这一点,缺乏了解和运用历史辩证法的理论高度;现实派多从现实需要入手,着眼于现实难题的解决,是典型的“消费理论+消费主义”做派;修正派则进一步推动了“生活资料”与“生产资料”之争,强调重建生产资料的个人所有制,甚或是不仅包含消费资料,也包含生产资料的“个人所有制”。这些研究大多离开了《资本论》语境,且没有统一的论证工具。就重建命题而言:一是从理论品格上将身份或财产版本的阶级理性统制的规定转化为“身份-财产”主人关系之“具体重新统治抽象”目的理性,以此作为共产主义前史意义的市民主体自我解放的道路逻辑;二是从实践品格上将社会主义“人的需要”目的指向主人身份的历史重建,进一步将社会主义生产方式目的指向共产主义意味的公共财产“全面重建”。由于无法贯通过去、现在、未来,既有研究者普遍陷入认识的迷雾——表现在不能把重建命题作为“通史规定”和“生产规律范畴”,然而却能看到它的重要性。在思想史上犹如斯密:通过混同“市民社会”和“资本社会”两个不同发展阶段的历史特性,似乎从国民财富“性质”找寻到终极的发展动因,并且是普适的规定。斯密之所以能够穿过自身阶级立场所设置的“物象迷雾”,准确“说”出剩余价值,是由于“从资本生产的历史形成看,资本范畴只能从剩余价值生产方式上得到辨识,這其实是一项对于资产阶级社会而言的‘客观认识’”。(参见《保卫<资本论>——经济形态社会理论大纲》修订版第484页,社会科学文献出版社2017年出版)“可见,亚·斯密把剩余价值,即剩余劳动——已经完成并物化在商品中的劳动超过有酬劳动即超过以工资形式取得自己等价物的劳动的余额——理解为一般范畴,而本来意义上的利润和地租只是这一般范畴的分枝。然而,他并没有把剩余价值本身作为一个专门范畴同它在利润和地租中所具有的特殊形式区别开来。斯密尤其是李嘉图在研究中的许多错误和缺点,都是由此而产生的。”(参见《马克思恩格斯全集》第26卷上册第60-61页,人民出版社1975年出版)

(35) 共产主义是“实现了的主体辩证法(规定)”,重新建立个人所有制是指向这个目标的历史过程。而从历史主体辩证法(规律)最终实现的角度看,目的性由主体性所规定,本体论则由主体论所规定。

(36) 任何系统一旦失去系统自生力就将趋于瓦解。道路自主而系统自生,这是对社会形态的基本矛盾进行问题解决的创造性描述。

(37) 其暗喻劳动者阶级的系统生产关系成长类型和人本位的系统生产力发展类型两位一体的统一性。

(38) 就劳动主体而论,通史的分配沿着“按身份分配和财产形式配置的结合→按阶级分配和按财产分配结合→按主人分配和财产形式配置结合”序列前进,——从经济统治形态看,分别是按“土地”分配(财产是身份的直接实现形式)、按“资本”分配(财产归根结底作为阶级身份的实现形式)、按“劳动”分配(“主人规定”决定和调节着财产的实现形式)。

(39) 虽则对被统治阶级的生产力的衡量依靠了“自主生长”,但同时也必须注意到,它的特征状况归根结底由系统形态的整体状况来决定和说明。

[1] 曼德尔.权力与货币:马克思主义的官僚理论[M].北京:中央编译局出版社,2002.

[2] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[3] 许光伟.《资本论》与天人合一——关于劳动过程通史研究的若干问题[J].湖北经济学院学报,2020,(1):5-22.

[4] 蒲鲁东.贫困的哲学(上卷)[M].北京:商务印书馆,1998:88.

[5] 许光伟.《资本论》与唯物辩证法原理考略——东方社会“思维舞步”的方法论性质及政治经济学通史考[J].湖北经济学院学报,2020,(4):36-57.

[6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[7] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[8] 维亚凯列夫.唯物主义辩证法:客观辩证法(第1卷)[M].北京:东方出版社,1986.

[9] 许光伟.劳动价值论的构图——一种马克思主义整体解读观[J].经济评论,2011,(1):39-50.

[10] 马克思.资本论(第1卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[11] 阿法纳西耶夫.马克思的伟大发现——劳动二重性学说的方法论作用[M].济南:山东人民出版社,1992.

[12] 许光伟.保卫《资本论》——经济形态社会理论大纲(修订版)[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[13] 马克思.资本论(第1卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[14] 许光伟,等.文化版《资本论》研究刍议——纪念马克思诞辰200周年[J].湖北经济学院学报,2018,(1):5-18.

[15] 马拉霍夫.唯物主义辩证法:社会发展的辩证法(第4卷)[M].北京:东方出版社,1988:93.

[16] 许光伟.恩格斯与列宁:不同道路的思想共同体——通史原理的社会主义道路和策略问题研究[J].贵州社会科学,2017,(11):4-17.

[17] 许光伟.国家、所有制与劳动合约形成——中国共产党分配理论、实践工作本位考[J].湖北经济学院学报,2021,(1):5-26.

[18] 列宁.国家与革命[M].北京:人民出版社,1964.

[19] 刘永佶,等.劳动历史观[M].北京:中國经济出版社,2004.

[20] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第30卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[21] 许光伟.论《资本论》矛盾规定发展的辩证法——以唯物史观何以“唯物”何以“唯实践”为线索[J].经济纵横,2020,(8):9-23.

[22] 郝敬之.回到整体马克思——《回到马克思》质疑[M].北京:东方出版社,2004:262-263.

[23] 许光伟.生产要素社会规定性:一个批判性建构分析[J].学海,2012,(2):23-29.

Research on Organic Forming, Human development and the Party's tactical line in the field of general history

XU Guangwei

(School of Economics,Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang,330013)5