拾一

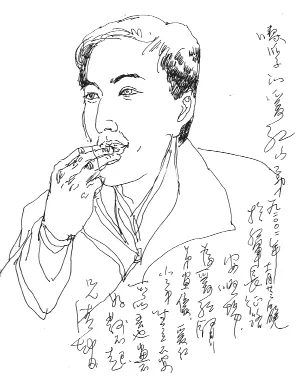

2021-02-17郝壮壮

郝壮壮

一把皱枣

“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”

小时候,特别喜欢鲁迅先生的这句话。我家的“后园”,也有两株枣树。不同的是,我家没墙。

陕北的黄土坡上,好像都是这样:一个大黄土院,并排着三四孔窑洞。院子无篱无墙,只一两棵枣树、一口井、一个石碾子。

石碾和井,未必家家都有,枣树不然。

有枣树,就有枣子。黄土院的这排窑洞中,必然有一孔不住人,只放些杂七杂八的东西,当仓库用。黄土人家管它叫“闲窑”。黄土山上大大小小的闲窑里,都必然垛着几麻袋皱巴巴的枣子。

枣子煮粥堪为至味。陕北天旱,水少,日光又烈,故粥对于黄土坡上的人来说,几乎顿顿不可少。我这黄土炕上睡大的娃,却一直不爱喝粥。小时候因为不喝粥,没少听父亲那独特方言的碎崽子。后来奶奶想出了法子:煮粥的时候,扔进几颗去了核的皱枣。

因为入锅之前,枣子已被“撕开”,故极易入味。这样煮出来的粥,有一种独特的枣香,淡甜,醇厚,微甘,其滋味之美,难可比拟。我因此爱上了喝粥,每顿饭都要喝一大碗。

我小时候体质很弱,如今却颇为健壮,这与枣子粥是有关系的。

皱枣用来蒸枣馍也极好。抓一把皱枣,洗净,去核,置于面中,做成馍,入笼蒸熟即食。单白面蒸的馍,吃起来过于“素”,难有食欲。馍中有枣,味道则全然不同。因之前去了核,吃起来便“无所顾忌”,只大口嚼就是。无需就什么饭菜,甚至一小碟咸菜都免了,一碗开水,几个枣馍,也能算顿好饭。

我父母不惯孩子,童年的橱柜中少有零食。遇上午饭没吃饱,晚饭又没到点的,漫长下午时光,总想吃点什么。倒一缸开水,晾凉,再去寒窑里抓一把皱枣。枣子的“皱纹”里常积满黄土,井水稍一洗,不管净没净,就迫不及待地吃了。

一把皱枣,一缸凉开水,一张馋嘴,一个悠哉悠哉的下午。我的童年,是一地的枣核。

我八岁离开黄土,辗转四处求学。初中,高中,以及大学,皆在外地读。算算这些年,所食枣子多矣,却难遇一把积满黄土的皱枣。

我很想吃一个枣馍,就一碗枣子粥。

我还想抓一把皱枣,再晾上一缸凉开水。

我想念家乡的黄土。

一缸凉开水

我从商店里,买了一个大号的搪瓷缸。白胖的身子,高挺的腰,肚皮上还有一朵大红花和一个大大的“喜”。杯背的把、杯沿,镀着窄窄一圈深蓝。屈起食指,叩敲——“铛铛铛”。真不错,心里满是欢喜。

“你买这玩意儿干嘛?”同行几个朋友不解。

“喝水。品一品白开水。”

“白开水还能品?”

“嗯啊——”现在的大学生真是少见多怪。

搪瓷缸不保温。一缸热气腾腾的白开水,二三十分钟就能晾凉。每每图书馆回来,去水房热水器接一瓷缸开水,晾在书桌上。然后端盆热水泡脚,再捧起一本诗集。翻几页诗,揩一揩脚,水也正好温温热。

盆一搁,书一撇,便端着瓷缸趴在阳台上看月凉如水,看晚风轻轻地吹。臂上降下几只蚊,歪头瞅瞅这些可爱的小虫,笑着浅饮一口凉开水。

夏天的晴夜,披着月光的小虫的腿,比草短,比云轻。有时不慎掉入瓷缸,小翅膀拍起的凉白开水珠,如星大,如月明。

童年性顽,夜风清爽的晚上,免不了疯跑一气。奶奶常笑着和街坊邻居说:“我这个憨孙子,一黑地(晚上)不跑上五里路心不甘。”不过笑归笑,她看我出了门,总要晾一大瓷缸白开水。俟跑回来,便抱起白瓷缸,“咕噜——咕噜——”一气灌下。

有时候奶奶不在,跑回来便舀一缸凉井水喝。井水虽甜,但却太凉,只适小酌,大缸地饮,滋味不太好。后来的井水,都多少有点咸,其滋味就更不敢恭维。

我的童年是在农村度过的,缺零食。小肚皮馋起来,便吃几颗李子、杏儿,喝一瓷缸白开水。我家乡有句俗语,叫作“桃养人,杏伤人,李子地里埋死人”。吃杏子和李子,是不敢喝凉开水的。烫肚皮的热开水,适配此二君。若是吃桃,便稳稳地晾一缸凉白开。咬一小口桃肉,抿一小口凉开,再吧咂吧咂嘴,摇一把书皮子折的纸扇,有那么点“风骚劲儿”。

前几天,年级上开了个班干部会议。会议时间很长,老师让各带水杯。心一调皮,便端了一瓷缸凉开水。到了会上,我那个大号白搪瓷缸一“铛”出来,邻座的几个姑娘便笑得前仰后合。

——“哎呀!你这杯子!哈哈哈哈!和我爷的一样!”

——“哈哈哈哈哈!那说明,你爷还很年轻呀!”

善品一缸凉开水的心,是不那么容易变老的。

一口井

黄土坡上的人家,院子里常有一口井。

应该说,日子稍微过得去的人家,院子里,必有一口井。

陕北的苹果全国都很著名,若究其因,必有一条是“日照时间充足,昼夜温差大”。日照时间充足,说明天上云少;昼夜温差大,说明地上水少。

陕北少水,缺水。

在这片近乎每个夏天都是“干旱黄色预警”的土地上过“日月”(生活),离不开一口井。

黄土人家的夏天每日必喝粥,煮粥必井水。纯正的井水甘甜,沁心,可媲上好山泉,陕北人曰之为“甜水”。刚绞上来的井水极清凉,把脸贴近,嚯,透爽。大热天舀一碗灌下肚,美到心尖子。

不过绞水,不只绞一桶。一次须绞很多,存在瓮里。黄土窑洞里一般都有三口大瓮:两口贮井水,一口腌酸菜。

我大抵记得是一周绞一次水,一到绞水的时候,都极兴奋。小时候那些电视剧中的大侠,刚开始都是“菜得很”(陕北方言里“菜”有“羸弱”之意),后来经过个高人指点几集,便“飞天遁地”。高人的指点中,必要让他绞水顶瓮。于是男娃笃定,绞水是种极高明的“修炼”方式。

怀揣着“绞水必成大侠”的理想,我承包了一整个童年的井水。黄土院里赤膊的男娃,也向往“飞天遁地”的自由。绞水的歪斜臂膀,清晰地刻出每一个灵魂突围的姿势。

井水煮出来的粥诚然是好:粥汁黏稠,似勾了芡;味道甘甜,如浇冰糖。我童年的时候,却怎么也品不出其滋味,因此粥喝得少(枣子粥除外)。因少喝粥,故易上火,怎样止鼻血成了幼童的必修课。

上大学以来,慢慢开始喜欢喝粥。两块钱一小碗的粥,成了每餐必点。到了寒暑假期,回家第一天必要自己熬一锅粥,美美喝两大碗才过瘾。

姐姐家的小孩很可爱,每次喝我煮的粥,都要数他碗里有几颗皱枣。他和幼年的我一样,对枣子味的粥独有钟情。一次家里没枣了,妈妈用葡萄干代替了枣子,小东西不高兴,砸了两个碗。

前天在楼底下遇到了一个卖甜水的老汉,我喜出望外,买了两大桶。他一桶甜水卖一块钱,我告诉他,可以卖两块钱的。他笑了笑,说就一个井水,不值钱。

我没告诉他,其实我有私心。一桶甜水多卖一块钱,买的人就会少一些,我就能多买些。

现在纯正的井水,已近乎没有了。

一朵黄土花

陕北到处都是山,山都是黄土山,随手掰一块,就是土疙瘩。

其他地方当然也有土山,但与陕北不同。他处的山,掰之入手即成碎土,惹心一声嗟叹。陕北的土疙瘩,个大,浑厚,棱角分明,软硬适中,朝个什么东西丢出去,“啪——”绽成一朵黄土花。

黄土花,盛开在黄土人的手心。

拦羊人。陕北虽然到处都是黄土,草确也不缺,过去家家户户都养羊,是占着“地利”的。羊这生灵精怪,聪慧,调皮地馋,遇见谁家的庄稼地、菜蔬园,都要进去尝尝。放羊人须有着拦羊的本事,不然成天被人拿着镢头把子戳脊梁骨。哪道放羊的,羊都管不定,什么玩意儿!

久而久之,“放羊”这个词,就被“拦羊”取代了。

拦羊可不容易。一只还好,要是有一群,你“单鞭匹人”,哪拦得过来!故拦羊人,必要有一身“百步穿羊”的本事:哪只羊不规矩了,随手掰下一块土疙瘩镖过去,一朵黄土花就绽在了羊额头。这非极好的准头不可。

我家乡把扔东西的准头叫“挂子”。说谁扔东西准,就是谁有一把“好挂子”。老家以前穷,人都吃不饱饭,倾斜的黄土坡不生小麦不长水稻,满土山的人全靠洋芋蛋子养活,“吃细粮”是老辈人的梦。故而最好的“挂子”,也就有了个“学名”,叫“吃粮挂”。

黄土坡上的每个拦羊人,都有一把吃粮挂。

皮顽的小孩。抗日剧里的战斗多在山涧沟壑,受电视“耳濡目染”,黄土窑洞里的小孩也常要三五成群地“打仗”。

“菜包菜”(石头剪刀布)的赢家去当“八路”,其余都是“日本人”。“八路”守着黄土阵地,“日本人”要攻占,于是“战火”燃起,“枪林弹雨”。所谓的“枪弹”,不过是土疙瘩,谁身上炸开了土花,谁就算“阵亡”。一天“仗”打下来,都成了一个土人。

有时候会有两个村子的“战争”。这个村的孩子王约那个村子的孩子王“打一仗”。这一下交了火,每个人都为“荣誉”而战,同村不参战的孩子高举五毛钱的玩具喇叭,鼓起腮帮子“嘟”着冲锋号(玩具喇叭不会响,用自己的嗓音模拟冲锋号),两鬓青筋暴起。

等“战斗”结束了,“解甲归田”的少年英雄们,依旧斗志昂扬。半夜躺在土炕上,翻来覆去睡不着,大睁着眼,左右地看。看得清和看不清的夜色里,藏着无数的敌人。

“保卫黄土坡!保卫全中国!”

一骨碌爬起来,一朵黄土花绽放在陕北的夜空。

一排黄土窑

黄土窑洞曾是这片古老土地上的唯一住宅。

这种“洞穴”一样的民居,在这土地上存在了上千年。千年来,这儿的男人在黄土地上刨土豆,女人在黄土窑里育儿女。覆天盖地的黄土层,不生水稻,不育麦苗,只是沟壑里往出钻土豆,钻土豆一样的陕北娃。

土豆一样的陕北娃,是从土豆窖一样的窑洞里钻出来的。

陕北人是朴实的。一个陕北农人劳作一生的愿望,不过是能有一爿地方,箍一排窑洞。说是一排,其实也就三四孔。一孔父母住,一孔自己住,一孔留给自己的崽,剩下一孔“闲窑”,用作仓库。

窑洞的布置也简单:进门左手一片墙,靠墙立着几个柜子,右手边支一只木床或几条长凳。过去的陕北人不睡床,窑里的床权当凳子用,坐坐而已。床过去是三口大瓮,一口菜瓮,两口水瓮。紧挨着瓮的是灶台,也叫“锅台”。最后是一盘很大的土炕。

土炕连着锅台,冬天火有多旺,炕就有多暖。到了夏天,通体土石的炕是上好的“避暑台”,为任何凉席所不及。外地人所听说的陕北窑洞冬暖夏凉,并非虚传。

黄土炕能睡多少人,倒没有定数。家里人多的,一道炕躺姊妹弟兄七八个;人少的,两三条被子也就铺满了。家里最小的孩子往往躺在最靠近锅台的炕角,那里最暖和,最平整。哥哥姐姐不会有怨言,“锅圪崂”是小弟弟小妹妹的专属。

不过弟兄间岁数相差不大的,“锅圪捞”就是“有能者居之”。我和哥哥仅一岁之差,小时候没少因为争“锅圪捞”挨打,谁挨的重,“锅圪捞”就归了谁。

锅圪捞的好处当然不只是“最暖和”“最平整”,这里连着锅台,冬夜里便可把棉衣棉裤全塞在锅后头或两侧。俟大梦先觉,袄暖裤温,没钱的口袋里,装满了人间烟火气。

这些都是很久以前的事了。

现在社会富饶,小孩童年零食玩具丰裕,不会再馋吃皱巴巴的枣子,扔土疙瘩玩。各种高科技饮水器,随饮随接,冷热均宜,井子和凉开水,已然退隐记忆,闲居童年。如今黄土坡上的窑洞,从里到外贴满亮白的瓷砖,推门而入是各色的现代家具,窑内的构造也与都市单元房无二,卧室客厅一应俱全,那连着锅台的土炕,只在几孔旧窑尚有存焉。

它们都是被时代浪潮冲出来的贝壳,或蠢或秀气,一一躺在黄土滩上。作这篇文,没什么由头,就是无端觉得,该有个什么人过来捡一捡,拾一拾。