煤矿酸性水综合治理研究

2021-02-12霍祥志赵俊昌王子诺

霍祥志,周 科,赵俊昌,王子诺

(中煤地华盛水文地质勘察有限公司 环境分公司,河北 邯郸 056004)

0 引言

目前世界各地的河湖生态系统普遍出现了水污染以及河湖生态功能退化等问题,对经济社会的可持续发展造成了严重影响。同时造成水污染的原因也越来越呈现出复杂性、多重性的特征。

如何进行河流复杂性污染综合治理,推进水生态系统保护与修复,维持河湖健康美丽城市,建设美丽乡村是新时期赋予我们的重要职责与重大任务。

以山西省阳泉市山底河为例,对北方缺水地区煤矿酸性水复杂性污染综合治理关键技术进行研究,以期为类似地区河流复杂性污染综合治理提供治水新思路、新模式。

1 流域污染现状

1.1 山底河污染现状

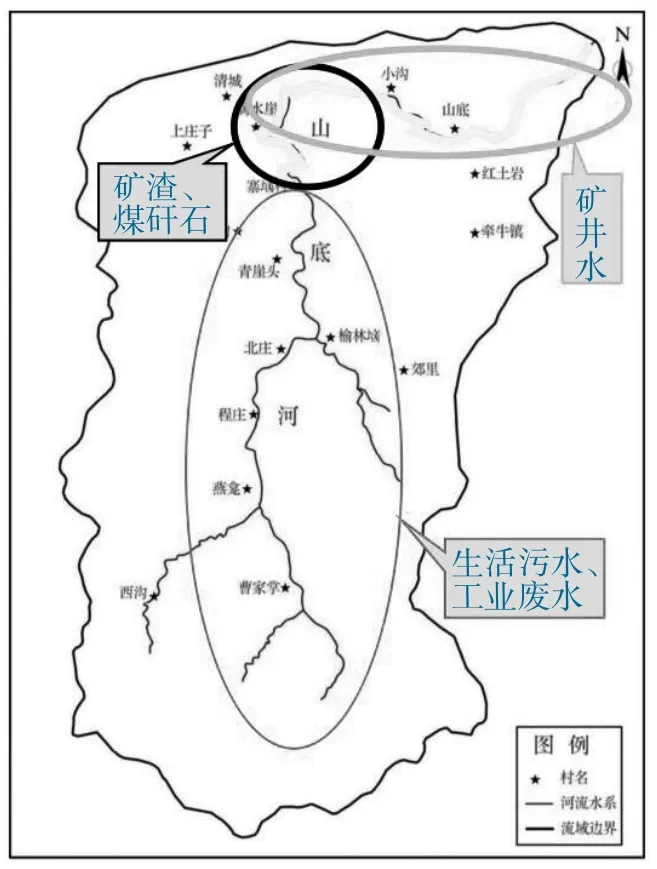

山底河全长约11.87 km,流域面积58.4 km2。山底河河道自寨垴村东处起开始变黄,中下游水质呈现酸性,颜色呈浑浊黄色。山底河的上、中、下游的主要污染源权重均不同。

山底河上游自曹家掌村至寨脑村以生活污水、工业废水(洗煤废水)污染为主;

中游自寨脑村至小沟村以矿渣、煤矸石、露天矿污染为主;

下游山底村至武家庄以关闭煤矿酸性老窑水污染为主。其中老窑水污染最甚。

山底河流域煤炭资源丰富,主要分布有3 号、6 号、8 号、9 号、12 号、15 号煤层,在2009 年进行兼并重组,整合后剩下8 个煤矿。通过收集近10 a 的卫星影像资料可知,煤矿酸性水于2009 年开始逐渐聚集溢出污染地表水,这与2009 年资源整合,小煤窑关闭在时间上是一致的。

山底河污染现状分布如图1 所示。

图1 山底河污染现状分布Fig.1 Current pollution distribution of Shandi river

1.2 不同煤层矿井水水质特征

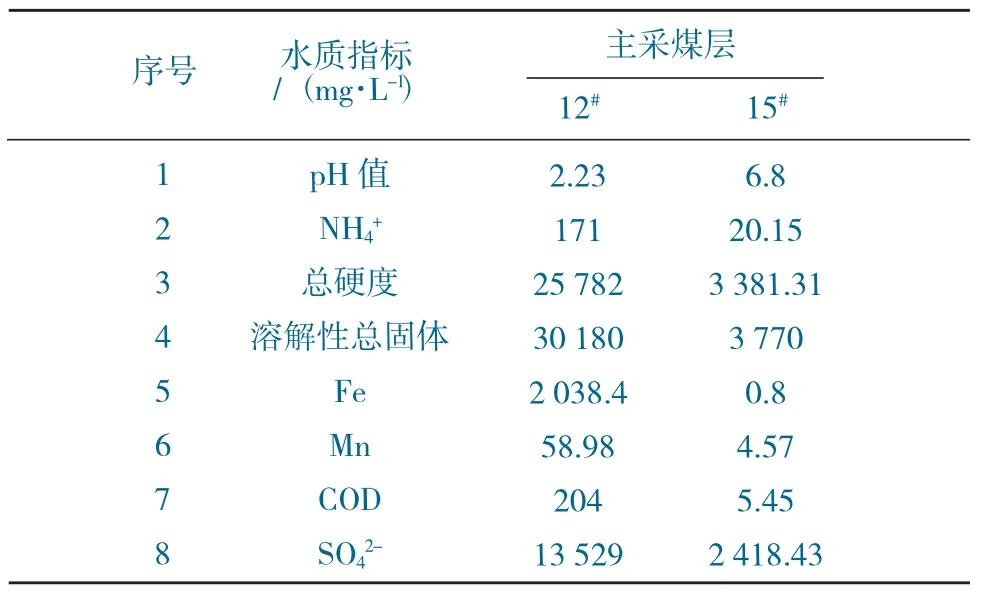

山底河流域具有多层煤层开采特征,不同煤层煤质不同,所产生的酸性矿井水也具有不同的水质特征。以下以12 号和15 号煤层为例进行说明。

12 号煤层:在太原组中部,局部可采,顶部为砂质泥岩、页岩等,底部为砂质泥岩等。厚度0.35~2.60 m,含0~1 层,个别2 层夹矸。

15 号煤层又称丈八煤:在太原组下部,可以开采,结构较为复杂,顶部为石灰岩或泥岩,底部为泥岩、砂质泥岩,厚度5.68~10.21 m,一般含1~3 层矸石,最多可含4 层,每层厚0.1~1 m。

煤层不同,其所形成、排出的矿井水水质也存在较大差异,通过对比12 号和15 号煤层采空区形成、溢出的矿井水可以发现15 号煤层采空区积水来源于K2 灰岩,pH 值呈现中性特征,是可以直接利用的水源,而12 号煤层由于其属于高硫煤,采空区积水呈现强酸性特征,是不可以直接利用的有害水源,见表1。

表1 不同煤层采空区积水水质特征Table 1 Water quality characteristics of different coal seams in goaf

同时研究发现,山底河流域煤层矿井水普遍存在氨氮超标现象,这与其他地区煤层采空区外排水是迥然不同,以12 号煤层采空区积水为例,氨氮高达171 mg/L,超出地表Ⅴ类水质标准84.5 倍。研究认为是因为水中的硫化物抑制了硝化反应,水体反硝化反应增强,亚硝酸盐、硝酸盐在反硝化细菌的作用下分解而产生氨氮。

同时研究发现,山底河流域煤层矿井水普遍存在氨氮超标现象,这与其他地区煤层采空区外排水是迥然不同,以12 号煤层采空区积水为例,氨氮高达171 mg/L,超出地表Ⅴ类水质标准84.5 倍。研究认为是因为水中的硫化物抑制了硝化反应,水体反硝化反应增强,亚硝酸盐、硝酸盐在反硝化细菌的作用下分解而产生氨氮。

2 煤矿酸性水形成机理

2.1 煤矿酸性水简介

煤矿酸性水是指pH<6 的矿井排水,pH 值一般介于2.3~5.7(个别地区pH 值甚至<2),水中含有SO42-、Fe2+、Fe3+、Mn2+及其他金属离子,SO42-的浓度较高;酸性矿井水的矿化度与硬度随pH 值的降低而增高。酸性矿井水具有化学组成极不稳定的特点,其组成可随季节甚至昼夜的变化而变化。根据酸性矿井水中所含侵蚀性CO2和SO42-的浓度大小,可分为强侵蚀性水、弱侵蚀性水和无侵蚀性水3种类型。

矿井水侵蚀性强弱类型见表2。

表2 矿井水侵蚀性强弱类型Table 2 The table of strong and weak types of mine water erosion

据统计仅全国重点煤矿每年外排的矿井水约22 亿m3,平均1 t 原煤排放2 m3废水,而其中大约有10%的水是酸性水。

2.2 煤矿酸性水形成原因

煤矿酸性水形成的原因如下。

(1)硫元素的氧化。

构成煤的元素主要是碳元素,但是除碳之外,还含有一定量硫、磷、砷、铁、锰等成份,其中硫元素主要是以黄铁矿(FeS)的形态存在于煤层中。由于煤层的开采破坏了煤层原有的还原环境,而变为氧化环境,这些还原态的黄铁矿(FeS)被氧化而生成酸,进而溶于水后使矿井水呈酸性,当煤中的黄铁矿含量较高时,会生成较强的酸性水。

反应式如下:

一般认为煤中含硫量>3%时就能产生酸性水,而认为含碱量>5%时就不产生酸性水。氧化产酸以及酸碱中和的共同作用决定了矿井水的化学性状。另外矿井水水质还与水文地质条件、地质构造、充水条件、涌水量以及环境因素有关。环境因素包括矿井的密闭状态、空气流通状况、温度以及微生物的种类和数量等。

(2)其他元素加重了酸性水的污染。

地下水在矿井中涌出后,所处的水化学环境发生了改变。在酸性条件下,不断溶解煤层的各种可溶性物质,总矿化度及某些有害组分的浓度不断增加,甚至严重超标,水质大为恶化。在封闭的采空区环境中,微生物在矿井水变酸的过程中也起到了重要作用,很多学者也在研究生物学领域抑制酸性水形成的可行性。

(3)地面矸石堆放对地表水体的酸化。

污染煤矿或多或少都会有煤矸石在地面堆放。当煤矸石中硫的含量较高时,可发生自燃,在雨水或其他来水的作用下,也可以产生大量的酸性水。另外,部分煤矸石含有多种有毒重金属元素,经降雨淋溶后,并在酸性水的作用下,溶解性重金属元素下渗,迁移进入土壤,造成土壤和地下水的严重污染。

3 复杂性污染综合治理关键技术研究

根据现场调查和已有数据分析可知,以山底河为代表的北方缺水地区煤矿酸性水污染具有以下特征:①多以废弃矿井采空酸性废水溢出为主,酸性水流经区域形成二次叠加污染;②缺少清水源,水量不足,河流自净能力由于酸性水污染而大大减弱甚至完全丧失;③酸性老窑水、矿排水、工业废水、生活污水等多污染权重并存,污染因素变化较为复杂。

根据河流污染现状,综合考虑各项污染源分布状况及主要污染物排放情况,确定以下治理思路:以“循序渐进、系统治理、生态发展”为总体治理思路;坚持“流域统筹、一河一策、智能监测、经济合理”的原则;实施“源头减排(减污水量、减污染物),分段削减(支流,河流分段),分类处理(酸性水,氨氮)”的技术路线。

3.1 源头减排

源头减排主要包括减少污水量和污染物的排放,流域内主要分布有3 号、6 号、8 号、9 号、12 号、15 号等煤层,属多煤层可采区域,采空区导高带已经发育到地表,可采取帷幕注浆阻拦方式进行源头治理,减少大气降水、裂隙水、岩溶水等优质水源对采空区的补给量,从源头上进行减量。

减少污染物主要指对沿河附近堆放的矸石进行清理、减量,减少矸石因淋滤作用产生有毒有害金属物质对河流的污染程度。

3.2 分段削减

对各支流、不同河段以及各排污口采取不同治理措施。在支流汇入干流前及各个入河排污口处修建生态拦截带,通过坡种草、岸种柳、沟塘种植水生植物和设置多级拦截坝来固定坡、岸泥沙,大大降低水体中的氮、磷含量,达到“三清除”(清除垃圾、淤泥、杂草)和“三拦截”(拦截污水、泥沙、漂浮物)的作用。

3.3 分类处理

分类处理主要指针对铁、锰离子和氨氮等不同水质因子超标现象要采取有针对性的措施。针对铁、锰离子超标现象可在提升pH 值(pH 值提升至5 以上)的基础上,采用电化学的原理加以去除。针对氨氮超标则以生物处理法为主,采用投加微生物、搭建高效生态浮岛辅以曝气复氧等措施降低水中氨氮含量,且不会产生二次污染。

4 结语

(1)山底河污染呈现以煤矿酸性水为主要污染源同时混合有生活污水、矸石山、工业废水、畜禽养殖等多污染源交叉污染的复杂性特征。

(2)因为水中的硫化物抑制了硝化反应,水体反硝化反应增强,亚硝酸盐、硝酸盐在反硝化细菌的作用下分解而产生氨氮,进而导致山底河流域煤层矿井水普遍存在氨氮超标现象。

(3)15 号煤层采空区积水来源于K2灰岩,pH 值呈现中性特征,是可以直接利用的水源,而12 号煤层由于其属于高硫煤,采空区积水呈现强酸性特征,是不可以直接利用的有害水源。

根据河流污染的现状,综合考虑各项污染源的分布状况及主要污染物排放情况,建议采取以下治理措施。

(1)帷幕注浆,源头减量。采取帷幕注浆阻拦的方式进行源头治理,减少大气降水、裂隙水、岩溶水等优质水源对采空区的补给量,同时清理河流沿岸无序堆放的煤矸石、矿渣等,从源头上进行减量。

(2)分段削减,生物优先。在支流汇入口及各入河排污口修建生态拦截带,达到清除垃圾、淤泥、杂草,拦截污水、泥沙、漂浮物的作用。

(3)分类治理,有的放矢。铁、锰等金属离子在提升水体pH 的基础上采用电化学技术进行去除、降低,对氨氮的去除则以无二次污染的生物方法为主。