好雨·小雨·朝雨:一场春雨千般“润”

2021-02-08祝贵耀

祝贵耀

【文本解读】

统编教材六年级下册“古诗词诵读”板块中,有这样三首唐人诗:杜甫《春夜喜雨》、王维《送元二使安西》、韩愈《早春呈水部张十八员外》。它们既非同一题材——有送别诗,也有写景诗,也非同一体裁——有七言绝句,也有五言律诗。把它们放在一起比照著读,不知在这“异”中可见何“同”呢?

《春夜喜雨》是一首描绘春夜雨景的咏物名诗。杜甫作此诗时,已在成都草堂定居两年。相比于此前颠沛流离的流亡生活,成都给了他身心些许安定、些许安慰。在草堂,他手植花木、耕作菜园,与农为伴、与农为友,对春雨多了一份“风调雨顺”的农事情怀。诗的首联一开头就用一个“好”字赞“雨”。雨之好,在“知时节”——它懂得何时该来。其中“知”字用得传神,简直把雨给写活了。春天是植物萌芽生长的季节,正需要下雨,雨就下起来了。雨之好,在“润物无声”——它懂得无须声张,悄悄地伴着和风,默默滋润万物。在它的滋润下,目之所及都是绿的。雨之好,在“锦官城”——它懂得恰如其分,让花儿微微湿润,红得更艳,艳得更美。锦官城是成都的别称,诗人在这里不用“成都城”,而用“锦官城”,其妙有三:一是音韵和谐;二是“锦”字见美,与“红”、与“花”呼应,更有“锦上添花”之意;三是“锦”字见喜,看眼前春花带雨,鲜艳欲滴,想象雨后春满成都,有“前程似锦”之喻。虽然全篇除了题目,并未有一个“喜”字,却处处透露着诗人的喜悦之情。明人周珽在《唐诗选脉会通评林》中这样评价:此诗妙在春时雨,首联便得所喜之故,后摹雨景入细,而一结见春,尤有可爱处。

《早春呈水部张十八员外》是一首描写和赞美早春美景的七言绝句,属写景佳作。从诗题可知,这首诗是韩愈写给他的友人水部张十八员外的。张十八就是写《秋思》的张籍,他在同族兄弟中排行第十八,故称“张十八”。韩愈作《早春呈水部张十八员外》似乎意在引逗友人游春,诗中描写早春丝雨纷纷,像酥油那般细腻,滋润着长安的大街小巷。刚刚萌发的春草远远望去,碧绿碧绿,连成一片,走近再看,那碧绿反而消失了。诗中“润如酥”一比,使人联想到“春雨贵如油”一说,不但让人感到湿润、舒适,也易引发联想春雨异常珍贵。这和杜甫笔下的“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”有异曲同工之妙。但如果诗人写“天街小雨润如油”,那就油腻了,美感也全无了。因此这个“酥”,既是酥油的意思,也有一种酥酥之感。诗中“最是”一赞,把“一年之计在于春”又推进了一层,那是说一春之际在于“早”——早春的小雨和早春的草色。诗中“绝胜”一比,把皇都(唐代都城长安,今陕西西安)满城烟柳比下去了,把贺知章的“万条垂下绿丝绦”比下去了,把韩翃的“寒食东风御柳斜”比下去了,把王维的“柳绿更带朝烟”也比下去了。若是把三、四两句的首字连起来,那就是“最绝”。这早春景色在韩愈看来完全配得上这二字。他的好友张籍读了这诗定是恍如自己就行走在这春景里,行走在诗人的身边。春雨这般珍贵,好友之间的情谊也是这般珍贵啊!

《送元二使安西》一诗可以说是妇孺皆知,耳熟能详,被誉为唐诗“压卷之作”。千百年来有多少人听着这首诗谱成的《阳关三叠》(也叫《渭城曲》)而潸然泪下!在唐时,被派遣至安西都护府(也就是现在的新疆及中亚五国等地)是一件荣耀之事,也是一次远行戍边的壮举。诗人和友人从都城长安(今陕西西安)一带出发,一直走到渭城(今陕西咸阳)的客舍,到了最后分手之地。“天下无有不散筵席”,酿满别情的酒喝了一夜,写满别情的歌唱了一夜。清晨,诗人带着浓浓的酒意、愁愁的别意醒来了,只见细雨湿润了平日尘土飞扬的驿道,又见细雨洗绿了客舍外的一树柳枝,不由得诗兴大发。一场离别,诗人没有写分别之时的豪迈相劝,如“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,也没有写分别之后的极目远眺,如“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,只把镜头定格在那干了一杯又一杯的酒上。一个“无故人”,便是“更尽一杯酒”的最好的理由。这酒有着怎样的滋味呢?有着强烈的、深挚的离别愁苦。其实,这滋味除了在酒里,也在这“浥轻尘”的“朝雨”里。这朝雨细细密密,湿润了轻尘,湿润了柳枝,自己却没有了踪迹。就像诗人的好友,离别之后,归来不知何时,定是念念无声响。清代徐增在《而庵说唐诗》中说:“人皆知此诗后二句妙,而不知亏煞前二句提顿得好。此诗之妙只是一个真,真则能动人。后维偶于路旁,闻人唱诗,为之落泪。”一首好诗,让读者动容;一首好诗,更让作者因闻读者的诵读、吟唱而再度动容。

细细读来,这三首诗都写到了春雨,且都写到了春雨之“润”。但这相同的“润”里,却有着完全不同的滋味。其实自然界的雨本没有什么特别的滋味,只是品雨的人心境不同,才会品出这个中滋味!

【教学目标】

1.类比阅读《春夜喜雨》《送元二使安西》《早春呈水部张十八员外》三首唐诗,积累诗句,感受诗人笔下不一样的春雨景致。

2.抓住诗中关键字词,通过类比品读想象,领会诗人表达的春雨滋味。

3.运用多种方法有感情地诵读三首诗歌,感受诗歌文化之美。

【教学过程】

第一板块:春雨记忆

1.激问:你听过雨声吗?它带给你怎样的感觉?

2.导入:这个春天,让我们走进诗里,听春雨,品春雨滋味。(板书:春雨滋味)

(设计意图:大自然的声音是极其美妙的,聆听是拥抱自然的一种方式。季羡林先生说过:“在中国,听雨本来是雅人的事。”在古琴曲《竹山听雨》的伴奏下,教师引导学生做一回“雅人”,回忆曾经听雨的感受,激发学生对春雨的遐想,继而展开品读。)

第二板块:春夜喜雨

1.读题《春夜喜雨》,思考:从题目上看,这雨是什么滋味呢?(板书:作者、课题)

2.读诗,正音,圈词。说说:从诗中你品出了这雨是什么滋味呢?(板书:美好、喜悦)

3.朗读想象,细品春雨滋味:你从哪儿体会出这雨的喜悦、雨的甜美?(板书:好雨、润物无声、锦官)

重点预设:

(1)好雨知时:想象知时与不知时、好雨与坏雨之别,品“时之好”。

(2)润物无声:想象无声与有声之别,品“声之好”。

(3)花重锦官:了解锦官城的由来,想象满城“晓红”之景,品“色之好”。

4.小结:春夜喜雨,喜在何处?

(设计意图:朗读想象,是儿童阅读诗歌的基本方法,也比较符合诗歌的阅读逻辑和儿童学习的心理逻辑。《义务教育语文课程标准(2011年版)》的 “学段目标与内容”中,小学三个学段都对阅读古诗提出了“想象”这一要求。因此,本环节引导学生“听”一场春夜好雨——时好、声好、色好,展开想象,朗读品味雨之喜悦和甜美。)

第三板块:天街小雨

1.过渡:杜甫在成都听得一场“好雨”,喜不自胜。那么,有“唐宋八大家”之首美誉的韩愈,他笔下的春雨又是怎样的呢?

出示《早春呈水部张十八员外》,指名读诗。

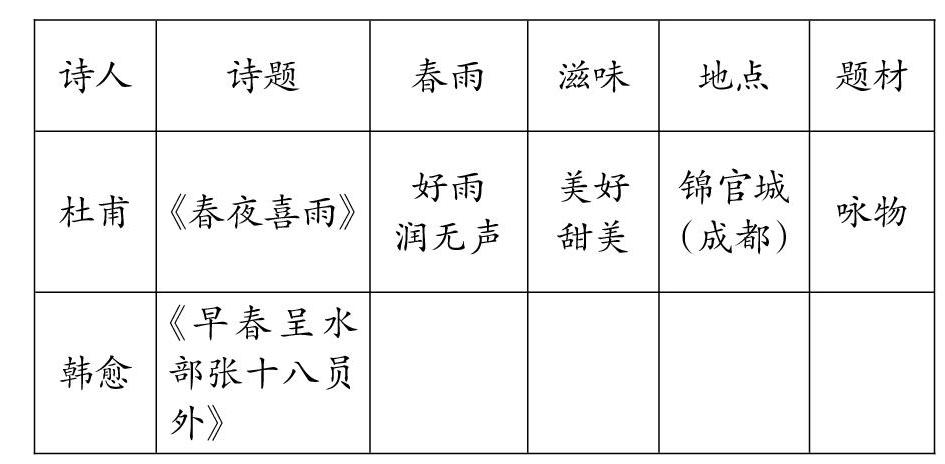

2.同桌研讨,根据《春夜喜雨》习得之法,完成学习单。

3.出示唐代行政区域图,在图上标注“锦官城”(今成都)“杜甫”。

交流:这春雨曾落在“锦官城”,杜甫说——好雨知时节,当春乃发生。这春雨也曾落在“皇都”,韩愈说——天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

(板书:小雨、润如酥,珍贵、绝美,皇都、西安,写景)

重点预设:

(1)润如酥:出示朱自清《春》中描写“雨”的句子:看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。

思考:在你看来,春雨像什么呢?在韩愈看来,春雨又像什么呢?又是为什么呢?

(2)品味“最”“绝”:朗读诗的第三、四句,圈出各句的第一个字,说说你是怎么理解“最绝”二字的。

4.回环朗读,品味春雨的滋味。

(设计意图:此处引入唐代行政区域图,给学生补补地理知识,感受诗意里的地名和地名里的诗意。韩愈在诗的首句写“天街小雨润如酥”,与杜甫的“润物细无声”一句,都有一个“润”字,但选取的角度不一样:一个是触觉感受,一个是听觉感知。对于细密的春雨,学生的共同认知是“像牛毛”“像烟雾”“像细丝”……如朱自清笔下的春雨,就易引起学生的情感共鸣。但“润如酥”对学生而言是非常陌生的,这是诗人内心特有的情感体验。课堂上教师要利用好这样特有的“陌生化的诗歌语言”,引导学生体会春雨如油,滋润春草萌发,如此才有草色“遥看近却无”的奇异景象,才有早春“最绝”的无限赞叹!)

第四板块:渭城朝雨

1.过渡:听了“锦官好雨”“天街小雨”,你再听听这里的雨。

出示“听雨提示”:①自由读诗,听听诗中雨声,圈一圈,品出雨中滋味。②填写学习单(同上),与小组同学分享。古琴曲《阳关三叠》伴学。

2.交流学习单。(板书:朝雨、浥轻尘,伤悲、忧愁,渭城、咸阳,送别)

3.拓展微课,了解“渭城曲”“阳关三叠”的典故,配乐古琴曲《阳关三叠》。朗读诗歌。

4.体会“渭城朝雨浥轻尘”和“西出阳关无故人”的情感联系,对读诗句。

5.体会“渭城朝雨浥轻尘”的“浥”和“润无声”“润如酥”的“润”的情感差异。回环朗读此三句。

(设计意图:从“引学”到“伴学”,再到“自学”,诗歌閱读之法自然迁移。把表格化为诗歌学习手账,依靠手账,学生可以寻得更多的“春雨滋味”,以及由此而生发的诗歌阅读之法,轻轻叩开“异中见同”的诗歌阅读之门。

古代的诗歌是可以歌唱的,而这一首更是经典。《渭城曲》,或叫《阳关三叠》,其背后是诗文与音乐的融合。课堂上,教师需努力再现“诗者乐章也”的美学意境,使学生接受文化的启迪和熏陶。)

第五板块:记忆春雨

1.出示学生完整的学习单。

小结:不管是锦官城的雨,还是皇都的雨,抑或渭城的雨,它们都是自然界寻常的雨,并没有什么特别的滋味。之所以我们品出那么多不同的滋味,那是因为雨中的人。

2.课后作业:这样的雨,在诗歌里还有,在你未来的世界里也会有。在诗词里听雨,在生活里听雨,记录在“春雨滋味”的手账里。

3.播放朗读音频,听一听国学大师季羡林先生的散文《听雨》。

(设计意图:从“春雨记忆”到“记忆春雨”,学生在春雨中与诗人同喜、与诗人同悲。读诗的过程,是心灵成长的过程:感受自然风雨、自然草木都是诗人抒发情感、表达意趣之所在;读诗、品诗的过程中,寻觅着春雨的意境,也寻觅着成长的意境。课堂在国学大师季羡林先生的散文《听雨》中缓缓结束,学生静静聆听:又见“润物细无声”,还见“少年听雨歌楼上”……如此听雨,听的又何止是雨?是人,是己!)

(浙江省嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 314100)