乡村旅游者个性对出游前准备行为的影响研究*

2021-02-07梁逍遥王怡人

梁逍遥,王怡人,文 谨

(首都师范大学资源环境与旅游学院,北京 100048)

0 引 言

根据旅游大数据联合实验室发布的《中国旅游业创新和IP发展报告2018》[1],我国的旅游发展已经进入创新发展阶段,人们对美好生活的向往由简单出行需求开始转向品质与质量需求,需求转变对旅游产品开发提出了更高要求.近年来,乡村旅游已经成为国家扶贫富民工程的重要一环,是增强农民获得感、幸福感和安全感的重要途径[2-3],也是农村资源高效利用的有效途径[4].因此,乡村旅游的“井喷式”发展[5]得到了国家的大力支持和地方的积极响应,也使得乡村旅游市场发展迅速扩大.在此情境下,游客出行不仅面临更多选择,也面临很多风险.如到达乡村旅游景点时,发现需要预定门票和难以找到合适的食宿地等,这类事件的发生会对游客体验产生一定的负面影响.因此,旅游目的地需要有效提升旅途畅通性,游客自身需要增强风险意识,谨慎决策,这是提高旅游体验质量、提升游客幸福感的重要途径.

从行为学角度出发,个体性格差异是产生个体行为差异性的原因之一,同样,消费者个体性格差异也会引起个体行为差异.具体而言,行为个体性格影响其风险态度,导致其风险决策及行为产生差异,这是一个完整的行为链条,也是消费者行为研究的重要内容.目前,旅游者行为的研究内容已经十分丰富,但多数研究聚焦于旅游中和旅游后的行为[6],对于旅游前的游客行为缺乏明确的阶段定义与内容研究,尤其是出游前准备这一阶段.“出游前准备”在有限的国外相关研究中出现过[7-9],但其行为主体多为国际旅行者,其内容主要指出行前的健康护理[8-10],如接种病毒疫苗和进行健康咨询.与国际旅行相比,国内乡村旅游时间短、距离近,游客的出游前准备情况有所不同.因此,本文以乡村地旅游的游客为研究对象,称之为乡村旅游者,探究其出游前准备行为的具体内容及影响因素.

1 理论基础与研究假设

旅游者决策受到多种因素的影响,个人因素尤其是个人心理倾向是影响目的地决策的重要因素[11].基于已有研究,本研究将现有旅游者行为中出现较多的个体心理特征,如风险偏好、卷入度、计划性,作为自变量;以出游前准备行为作为因变量,探讨自变量对因变量的单向及交互影响.

1.1 风险偏好

管理学将风险偏好定义为:为实现企业目标,管理者愿承担的风险数量;心理学将风险偏好定义为:个体在面临风险性和不确定性事件时,表现出的心理状态或倾向[12-13].根据面对风险的不同态度,可将个体分为风险规避者、风险中立者和风险追求者[14-15].大量研究表明,个体学习机制、成长经历和社会环境共同塑造风险偏好[16],个体的基因[16]、社会地位[17]、身体健康状况[18]和禀赋[19-20]等都会影响其风险偏好.同时,个体风险偏好也会影响个体决策和行为[21-22].由于风险偏好难以预测,准确测量存在一定难度.常用测量方式可分为2种:一种是直接测量,需要借助实验设计.如行为经济学研究通过赌博实验度量农户风险偏好[23],投资者研究使用彩票实验衡量投资者群体偏好[24-25].实验方法虽然有一定优势,但个人认知能力及社会期望不同容易导致其测量结果存在一定误差[26].另一种是间接测量,需要借助调查数据[27].经济学家认为,只有实际做出的选择才能反映出个体的真实倾向,且允许研究者对其进行预测[28],如通过问卷使得个体就风险偏好进行自我评估[29].根据以上,得出假设:

H1:游客风险偏好对出游前准备行为有显著影响.

1.2 计划性

个性是个人独特的心理构成因素,是旅游市场细分的重要依据之一[30].消费者个性和思维直接影响其情感和行为[31-33],其中,计划性是影响消费行为的重要因素之一.现有旅游消费者“计划”行为研究大多基于计划行为理论进行[34-35].计划行为理论基于理性行为理论发展而来,由Fishbein和Ajzen[36]提出,其研究认为态度、主观规范和知觉行为控制是影响行为意图的3个独特因素,强调主观与客观结合产生的行为意图.与之不同,本文所研究的计划性是指个体性格,是个体对自己、他人和事物所持有的态度和所采取的言行,是一种心理倾向[37].在旅游情境下,计划性是指游客在旅游前基于自身判断,有目的、有意识地预先安排旅游活动的行为倾向.已有研究表明,消费者本身计划性越强,消费行为越谨慎、越理性.可见,计划性与风险偏好、游客行为均存在紧密联系,据此提出4条假设:

H2:游客计划性对出游前准备行为有显著影响;

H3:游客计划性在风险偏好对出游前准备行为的作用中存在调节效应;

H4:游客计划性在风险偏好对出游前准备行为的作用中存在中介效应;

H5:游客计划性在风险偏好对出游前准备行为的作用中不存在任何效应.

1.3 卷入度

卷入度是动机、唤起或兴趣的一种内部状态[38],定义为基于内在需要、价值观和兴趣而感知到的与客体的关联性[39].O’Cass[40]将卷入度视为个体与对象交互关联的构念.“卷入”概念最初被Krugman[41]引入消费行为领域,认为消费者卷入度变化会引起沟通乃至购买行为的差异.至此,卷入度成为分析消费者行为差异的重要心理视角.在旅游者行为研究中,“卷入度”这一术语出现较少,“涉入度”使用更为频繁.对于“卷入”和“涉入”,现有研究无明确区分,但其英文表达均为“involvement”,且二者均表示关联性或重要性,均为消费者行为研究中的重要概念[42-43].因此,本文沿用了消费者行为研究常用的“卷入度”这一表达.国内旅游卷入研究仍处于起步阶段[44],王坤[45]等、Mcintyre和 Pigram[46]将旅游卷入划分为重要性/象征性、愉悦性和风险性3个维度.旅游卷入是消费者行为研究中重要的调节变量,能够对旅游者行为如地方依恋[44]、购物行为[42]产生显著影响.由此得出4条假设:

H6:游客卷入度对出游前准备行为存在显著影响;

H7:游客卷入度在风险偏好对计划性的作用路径中存在调节效应;

H8:游客卷入度在风险偏好对出游前准备行为的作用路径中存在调节效应;

H9:游客卷入度在计划性对出游前准备行为的作用路径中存在调节效应.

2 出游前准备行为的界定

2.1 旅游者决策过程

基于不同的研究主题和目的,学者对旅游者决策过程的划分有所不同.邱扶东和吴明证[47]将旅游者个人决策过程划分为7个阶段,包括游客在旅游前、中、后期的具体决策内容,并将影响旅游决策的因素归纳为6类.白凯[48]将旅游者决策过程划分为5个阶段,也囊括旅游前、中、后期的游客决策内容.因此,本文以产生需求、选定目的地、旅游开始和旅游结束这4个节点对旅游者决策过程进行划分,并将旅游开始前的所有游客行为界定为旅游前准备行为,包括白凯[48]、邱扶东和吴明证[47]的研究中提到的产生旅游动机、收集信息、选择评估、确定目的地及路线和进行旅游预算等行为.

2.2 乡村旅游者出游前准备行为

与旅游前准备行为不同,出游前准备行为是指游客选定目的地之后、旅游开始前发生的准备行为,其目的是更好地了解已选定目的地,其行为更具针对性.本文邀请了20位具有乡村旅游经历的游客进行深度访谈,摘取了30篇详细记录乡村旅游经历的游记(携程网)进行文本分析,总结了预定住宿、预定门票、预定餐厅、搜集信息和安排行程这5种发生频率较高的行为,作为出游前准备行为测量因子.乡村旅游者出游前准备充分与否由5项因子得分总和决定,分值越高,表明乡村旅游者出游前准备越充分.

3 研究设计与数据收集及处理

3.1 问卷指标提取

出游前准备行为的测量指标来自访谈与游记的文本提取,其余各变量的测量指标均来源于已有文献.风险偏好根据前景理论、预期效用理论和“安全第一”原则来测量[18],主要评估游客的风险感知、注重安全的程度、面对损失的态度及谨慎决策;卷入度测量借鉴了消费涉入[49]、游客涉入[44-45]的测量指标,包括重要性/象征性、愉悦性及风险性,由于风险性与后面的风险偏好内容有所重复,问卷中只选择重要性/象征性、愉悦性作为测量指标;计划性测量借鉴个人成长计划量表Ⅱ[50],包括制订计划的意愿和如何制定计划,加入面对计划变动的灵活性.每个变量的分值由对应指标相加而成.

3.2 问卷数据来源

问卷收集分为预调查与正式调查2个阶段.初始问卷设计完成之后进行小规模的预调查,共有30位大学生参加,对问卷题量、题项描述和理解难易度进行评价,据此修改问卷.正式问卷发放地在北京的乡村旅游景点,发放对象为游客,发放时间主要在周末.为保证问卷的有效性和代表性,受访者需随机选择且在正式调查前需征得受访者口头同意.首先,通过口头询问确定受访者填写意愿;其次,通过口头询问确认受访者的游客身份,若条件不符,则需重新选择受访者;为提升受访者的参与积极性和表示感谢,参与调研的每位受访者均可获得一份小礼品.本次调查共发放问卷700份,获得有效问卷598份,有效率85.4%.

3.3 数据概况

样本统计(表1)显示:受访者中男女比例大致相同,女性略多于男性;各年龄段分布较均衡,在26~30岁的受访者稍多;受访者个人月收入分布较为均衡;受访者职业以公司职员为主,其次为企事业管理人员和专业技术人员;文化程度多数在本科及以上.

表1 样本人口统计学特征

4 数据分析

所有数据分析均在SPSS软件中完成.使用描述统计进行样本的人口统计学特征分析;利用标度模块进行可靠性分析;利用降维模块和相关分析模块分别进行共同方法偏差检验和Pearson相关分析;使用SPSS插件Process验证条件过程模型.

4.1 信度与效度检验

信度是评价问卷优劣的重要指标,其功能在于测量结果的前后一致性.本文采用最为常见的Cronbach’sα系数检验回收数据的可靠性,系数越高,数据可靠性越高,且该系数值最好>0.7,若测项数<6个,Cronbach’sα>0.6也表明数据可靠.量表的效度检验利用巴特勒球形检验和KMO(Kaiser Meyer Olkin)统计量分析.分析可知,此数据的KMO=0.802,>0.700;巴特勒球形检验结果显示,在自由度为55的条件下,其显著值<0.05,表明问卷效度良好,能够进行后续分析.

4.2 共同方法偏差的控制与检验

共同方法偏差是一种系统误差,指数据源、受访者、被试环境以及项目本身等导致的预测变量与校标变量之间的人为共变.为了避免这种共变对研究结果产生影响,本文采用Harman单因素检验法验证共同方法偏差.检验可知,特征根>1的因子共16个,且第一因子的变异量为31.8%,<40.0%的临界值,表明共同方法偏差不明显,可以进行后续分析.

4.3 各变量描述性统计及相关分析

对风险偏好、计划性、卷入度及出游前准备行为进行Pearson相关分析,两两之间均正相关(r=0.082~0.296,P<0.05).

4.4 条件过程模型

Hayes[51]提出的条件过程模型以 Bootstrap 中介效应检验为分析方法,以SPSS 23.0的插件Process为分析工具.其中,X(自变量)为风险偏好,Y(因变量)为出游前准备行为,M(中介变量)为计划性,W(调节变量)为卷入度.

4.4.1 计划性的中介效应

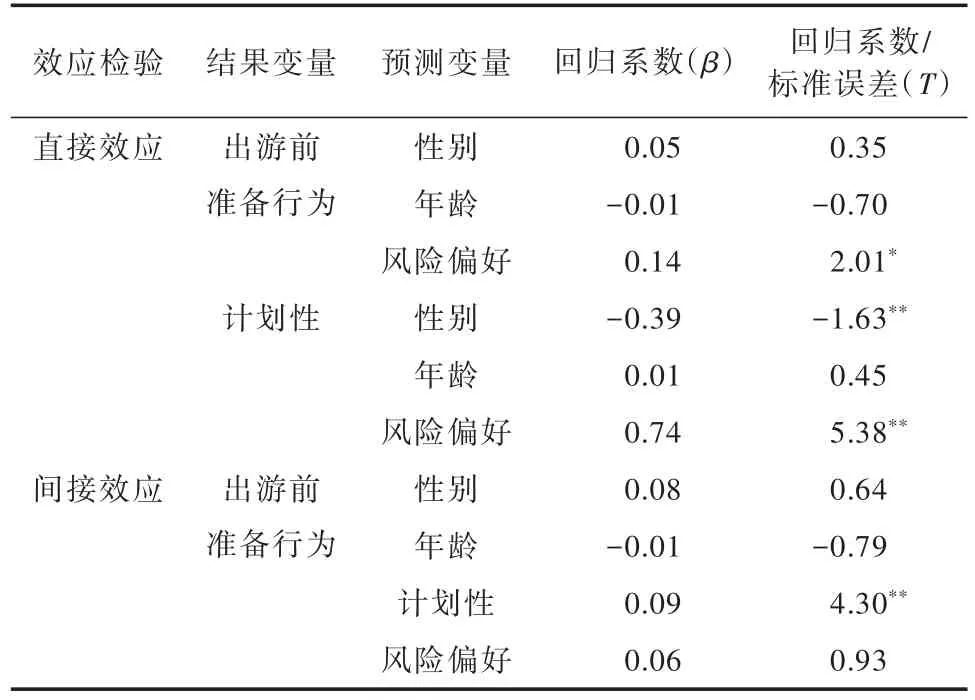

Pearson分析表明风险偏好与出游前准备行为显著相关,H1得到验证,在此基础上进行简单中介效应检验.计划性在风险偏好与出游前准备行为之间的中介效应,利用Hayes编制的SPSS宏中的Model 4进行检验,为减小性别、年龄对模型结果的影响,将其作为控制变量纳入检验模型(表2).表2中,回归系数(β)表示自变量与因变量的相关;回归系数与其标准误差的比值(T)表示对回归系数的T检验结果.计划性作为中介变量纳入该模型后,风险偏好对出游前准备行为的直接效应不显著,而在风险偏好—计划性—出游前准备行为的间接效应显著,表明风险偏好对出游前准备行为的作用中存在计划性的完全中介效应[52].根据Bootstrap 95.0%的置信区间规则,置信区间上、下限均不包含0即为路径显著.根据检验结果,总效应区间不含0,即风险偏好能够通过计划性对出游前准备行为产生影响,且计划性在该作用路径中产生中介作用,H2、H4得到支持,H3、H5未得到支持.

表2 不同变量简单中介效应系统显著性

4.4.2 卷入度的调节作用

根据Pearson分析结果,游客卷入度对出游前准备行为存在显著影响,H6得到验证.调节效应采用Hayes编制的SPSS宏中的Model 59进行检验.性别、年龄仍作为控制变量,主要检验卷入度在上述中介模型的3组关系(即H7、H8和H9)中是否存在调节效应.检验结果如表3所示,卷入度在上述中介效应的后半段,即计划性对出游前准备行为作用中存在调节效应,在风险偏好对计划性的作用、风险偏好对出游前准备行为的作用中均不存在调节效应.因此,H7、H8未得到验证,H9得到验证.

为了更清楚地解释计划性与卷入度的交互效应对出游前准备行为的影响,在卷入度得分平均值的基础上加、减一个标准差将其分为高、低2组进行简单斜率分析,探讨不同卷入度水平上计划性对出游前准备行为的影响(图1).对于低卷入度的游客,计划性对出游前准备行为的正向预测作用显著;对于高卷入度的游客,计划性对出游前准备行为的正向预测作用更为显著.这表明,计划性对出游前准备行为的作用力因卷入度水平变化而变化,相对于低卷入度的游客,计划性对高卷入度游客的出游前准备行为作用更强,影响更显著.

表3 不同变量有调节的中介效应系统显著性

图1 卷入度的调节效应

4.4.3 有调节的中介效应模型

风险偏好对出游前准备行为有显著的预测作用,越保守的游客出游前准备越充分;计划性在风险偏好对出游前准备行为的作用路径中起完全中介作用;卷入度在计划性对出游前准备行为的作用路径中产生调节效应,在高卷入度游客群体中,计划性对出游前准备行为的正向影响更为显著.最终得到验证的模型如图2所示,此模型与Hayes[53]提出的Model 14结构相同,为有调节的中介效应模型,且调节效应存在于模型后半段,即计划性对出游前准备行为的作用中.

图2 条件过程模型

5 结论与启示

5.1 结论

通过Pearson分析和条件过程模型检验,本文重点探讨了出游前准备行为的发生阶段、内容及影响因素.结论如下:

(1)本文从决策时间上明确界定出游前准备这一阶段,对已有旅游者行为研究内容进行了补充,将“出游前准备”从生活用语引入学术用语.基于旅游者决策过程的4个节点,本文界定出游前准备行为发生在选定目的地之后、旅游开始之前,具体包括预定住宿、预定门票、预定餐厅、咨询他人和安排行程等行为.

(2)旅游者个体性格对出游前准备行为有显著影响,且各个性因素交互影响行为.一方面,本研究在现有旅游者行为研究的基础上,进一步证实了风险偏好、卷入度和计划性这些游客个体性格特征对决策行为的显著影响;另一方面,本研究验证个体性格因素之间存在的交互效应,明确了游客风险决策时计划性的中介效应以及卷入度的调节效应.

5.2 实践启示

游客风险偏好与旅游活动联系紧密.一方面游客风险偏好直接与产品选择、产品定价相关;另一方面游客风险偏好通过决策行为间接影响旅游体验效果.因此,为了提升乡村游客的旅游体验,减少旅游产品面临的市场风险,旅游产品设计开发和市场发展需要了解风险偏好对游客行为的作用路径,针对性调整旅游管理和营销策略:

(1)旅游者个性是影响其决策行为的重要因素,这是旅游开发提倡个性化、定制化的重要原因.但现有旅游产品的个性化,注重的是目的地及产品的独特性,本质上强调差异化,而非重视游客的个性化特征.旅游市场开发主体需要加强对旅游者个体特征的调查与研究,充分了解游客特征,开发真正迎合游客个性化需求的旅游产品.

(2)旅游管理者应该注重通过科技、教育等多种手段实现游客管理,增强对旅游者的旅游前干预.中国居民厌恶风险,不愿意承担过多风险,主要表现为其保守的消费观念与习惯.基于此特征,增强游客的出游前准备意识及风险意识,提醒游客在出行前有意识地制定计划、搜集信息等,能够帮助游客尽可能地降低旅途中的不确定性,提升旅途通畅性,既有利于降低游客消费风险,也有利于提高旅游体验感和游客幸福感.

(3)游客卷入度具有较强的情境性,对于不同卷入度的游客,旅游经营者需注重灵活调整营销策略.以广告为例,低卷入度游客需要刺激性强、具有突出特征的广告因素,以引起关注;高卷入度游客则需要更加可靠、实用的广告内容,可通过搭建旅游信息平台,传达准确、及时的旅游信息来实现刺激其出行需求的目的.