高校突发事件应急救援志愿者救援模式研究*

2021-02-05张英华秦挺鑫王晶晶高玉坤

邓 萌,张英华,秦挺鑫,王晶晶,张 悦,高玉坤

(1.北京科技大学 金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京 100083;2.北京科技大学 矿山避险技术研究中心,北京 100083;3.中国标准化研究院,北京100191; 4.北京城市系统工程研究中心,北京100035)

0 引言

20世纪末我国高等教育进入高速发展阶段[1],高校人数激增,高校安全问题日益突出,严重威胁师生人身与财产安全,影响校园和谐稳定[2],因此,有必要建立应急救援志愿者队伍作为学校救援组织的补充力量,以提高突发事件防范和应急处置能力。

志愿者与志愿者组织在社会中充当重要角色,学者通过系统研究发现[3-6]:高校突发事件救援队伍主要以校方人员为主,研究角度仅聚焦于政府救援,但在校学生人数激增,安全管理疏漏、高校救援队伍应急响应流程不完善等因素导致我国高校突发事件呈逐年增长态势;高校学生文化素质高,学习能力强且对突发事件发生场所熟悉,因此学生作为学校突发事件第1响应人参与救援事半功倍。

通过统计分析高校突发事件,确定高校应急救援志愿者分类、救援能力建设内容及方法。将实验、理论分析与数据分析相结合,优化高校应急救援志愿者救援能力,构建应急救援志愿者可分布范围概率的计算模型和应急救援响应过程。将应急救援模式实际应用于某高校火灾救援模拟演练中,并验证该救援模式的可行性。

1 高校突发事件统计与分析

统计近年我国各大高校突发事件,根据诱因可分为以下7类[7-8]:心理健康、学校管理、暴力犯罪、意外事故、冲突骚乱、公共卫生安全、自然灾害导致的突发事件。统计某高校2013-2017年突发事件发现,高校实验室、宿舍和运动损伤突发事件占比最高,分别为28.52%、18.63%、15.97%。高校实验室涉及多种实验药品及试剂,是突发事件主要发生地。据教育部统计,2018-2019学年普通高校实验室共4 029个,总实验次数约14万次,总用时400万小时,每所高校平均拥有实验室54个[9-10]。因实验室建设投入增大,实验室开放时间延长,实验人员多且流动性强,导致各种安全隐患增加。高校宿舍人口密度大,火灾荷载多,学生安全意识淡薄,一旦发生火灾等突发事件,对学生生命与财产安全构成严重威胁[11]。

高校突发事件具有突发性、破坏性、不确定性及群体性等特点,不仅影响学校教学科研,还给社会带来负担[12]。高校突发事件救援队伍以兼职保安为主,对突发事件发生地不熟悉,突发事件上报系统不完善,救援实施不及时或救援过程无计划无秩序,均会导致救援效果不理想[13],但高校学生学习能力强、文化素质高、对学校环境熟悉[14],是学校突发事件第1响应人最佳人选。

2 救援能力影响因素分析

高校应急救援志愿者救援能力分基础能力和专项能力2部分:基础能力即接到任务后迅速到达现场的能力;专项能力即到达现场后成功实施救援的能力。

2.1 基础能力影响因素

高校突发事件越发频繁,应急救援工作短板显现,如何在突发事件发生后第一时间到达现场实施救援是应急救援志愿者工作重点之一。通过研究国外救援队伍培训内容发现:对于基础能力培训以体能训练为主,通过对耐力、稳定性、敏捷性、力量与速度的科学训练,使救援人员在掌握技能同时维持身体状态稳定。

选取体测成绩相近的15名女生和15名男生作为测试对象,实验前对测试对象的耐力、稳定性、敏捷性、力量和速度进行测试。考虑到训练场地有限,选取平板支撑、Z字形跑道训练、跑步机高速跑、负重侧卧抬腿训练和变速跑5种训练方式进行基础能力优化研究。分5个训练实验组分别按5种训练方式进行训练,每次训练完毕进行1次测评并统计成绩。根据各训练实验组体能测试进行等差比重分布,5种训练方式影响程度分别为0.5,0.4,0.3,0.2,0.1。训练周期5周,每周训练4次,每次训练结束进行1次体能测评并统计测评成绩,因为从12次体能训练之后,测评成绩趋于稳定,为实现体能训练经济最优化,体能训练次数定为12次。

2.2 专项能力影响因素

为优化应急救援志愿者专项能力,将其分为火灾专项救援小组和急救小组2大类,专项能力优化包括理论与实践培训。常用理论培训分线上、线下授课2种模式:选取无培训基础的学生60名,随机分为火灾专项救援小组和急救小组,其中火灾专项救援小组由专业消防人员进行理论培训,并熟悉实验室疏散路线。急救小组通过视频软件学习中毒、肢体伤害、电气突发事件救援流程与方法,现场伤害分类(电击伤、中毒、扭伤、挫伤、骨折)及急救技术(止血、包扎、固定、心肺复苏、搬运)。学习结束后进行考核,对成绩达到优秀(≥90分)的志愿者进行实践培训;没有达到优秀的志愿者1周后进行补考,补考不能达到优秀重新进行理论培训直至达到优秀。为避免志愿者遗忘专项能力理论知识,基于遗忘曲线[15]确保15 d内复习次数达11次,使志愿者理论知识记忆率保持在90%。

对通过考试的志愿者进行专项技能实践培训。专项火灾救援小组实践培训内容包括:实地了解各实验室内易燃、易爆物品存放点;熟悉各突发事件发生点的疏散路线;熟悉实验室与宿舍楼内灭火器位置及使用方法。急救小组实践培训内容包括:实地了解各实验室配电箱位置;绝缘装置位置及使用方法;了解实验室有毒、有害物质存放点;防毒装备位置及使用方法;根据现场情况判断事件起因并采取相应措施;模拟对电击伤、中毒、扭伤、挫伤、骨折等意外情况的处理;熟知校园内急救物资位置及使用方法。培训结束后进行考核,为实现体能训练经济最优化,火灾专项救援小组最优训练13次,急救小组最优实践训练30次,触电突发事件模拟救援训练8次,毒害突发事件模拟救援训练11次,运动损伤模拟急救11次。

3 高校应急救援模式建立与验证

3.1 应急救援志愿者人数

救援时间指突发事件发生时,经过多次培训及考核的志愿者完成救援任务的时间;可用救援时间指突发事件发生时,救援志愿者做出反应并救援成功的最佳救援时间。基于最优训练后各类突发事件救援时间与可用救援时间见表1,确定各类突发事件应急救援志愿者可分布范围,利用二项分布确定学校应急救援志愿者人数。

表1 最优训练后各类突发事件救援时间与可用救援时间Table 1 Rescue time and available rescue time for various emergencies after optimal training s

应急救援志愿者可分布范围指以突发事件点为圆心,应急救援志愿者可分布最远距离为半径的圆面积。

应急救援志愿者可分布范围计算即应急救援志愿者可分布最远距离计算如式(1)所示:

L=v×(t1-t2-t3)

(1)

式中:L为应急救援志愿者可分布最远距离,m;v为基础能力优化训练后的速度,m/s;t1为该类突发事件可用救援时间,s;t2为优化训练后该类突发事件所需救援时间,s;t3为到达发生突发事件楼层所需时间,s。任意突发事件发生时,应急救援志愿者恰好处于可分布范围的概率模型如式(2)~(3)所示:

(2)

(3)

式中:P为突发事件发生时最大可分布范围圆内有m个专项急救小组成员的概率;X为随机变量;x为任意实数;n为专项救援小组人数;m为该项突发事件所需最少救援人数;q1为高校内任意学生在可分布范围圆内的概率;q2为高校内任意学生在分布范围圆外的概率。

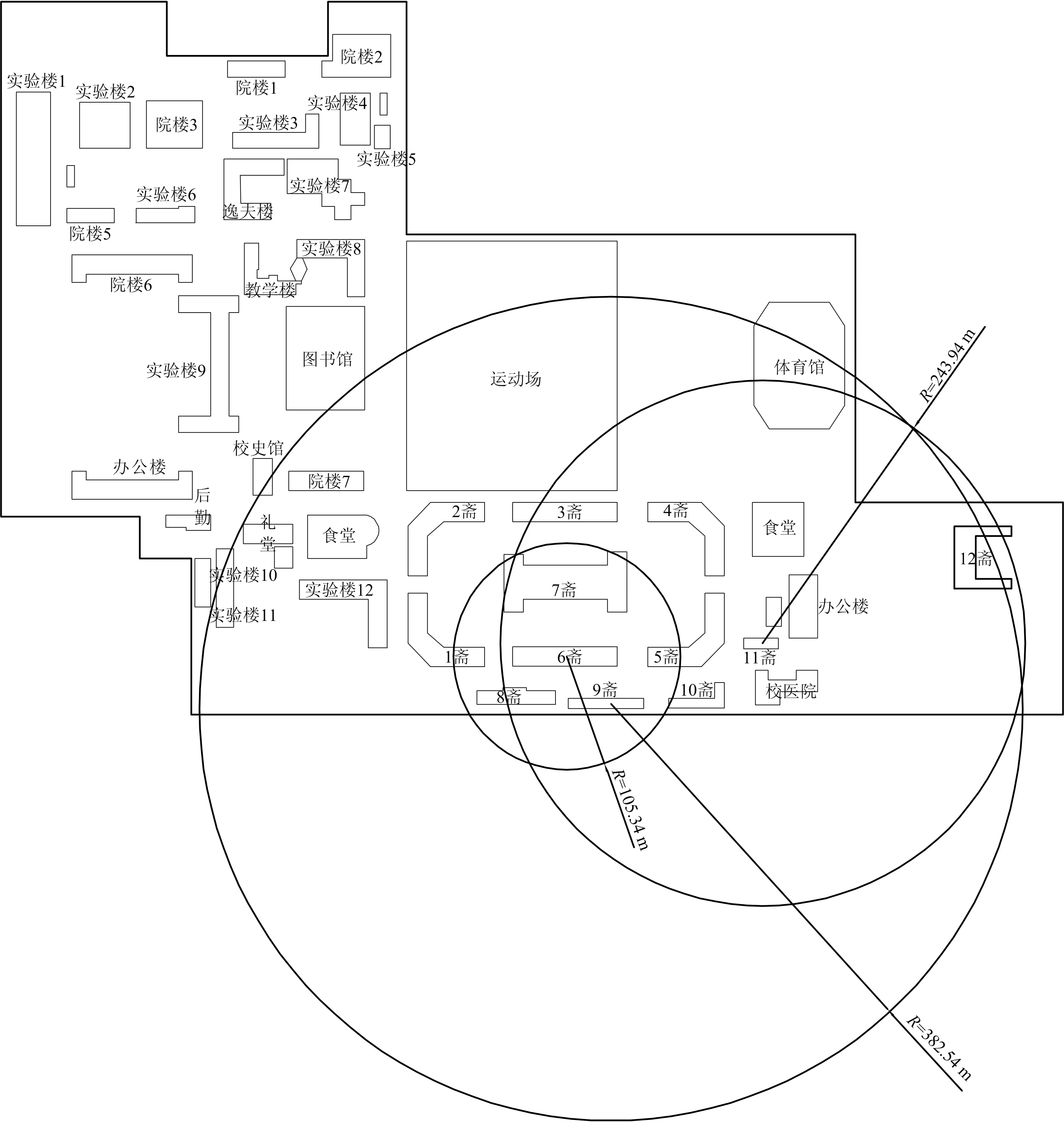

以北京某高校为例,利用CAD构建高校平面图,图中含实验室的楼标注“实验楼”,宿舍楼标“注斋”。以火灾突发事件为例,根据式(4)确定应急救援志愿者可分布范围:

(4)

该高校火灾专项应急救援志愿者可分布范围简化如图1所示。由图1可知,以6斋为圆心的火灾专项小组应急救援志愿者可分布圆面积最小,为31 073 m2,高校总面积484 569 m2,火灾专项小组q1为0.065。

图1 某高校火灾专项小组志愿者可分布范围Fig.1 Simplified distribution range of volunteers in a university fire task group

假设任意时刻高校内突发火灾,在可分布范围内至少有3名火灾专项应急救援志愿者的概率P为0.98。将q1代入式(4)并利用二项分布函数试错,最终得到该高校火灾专项应急救援志愿者队伍最优人数n=115。

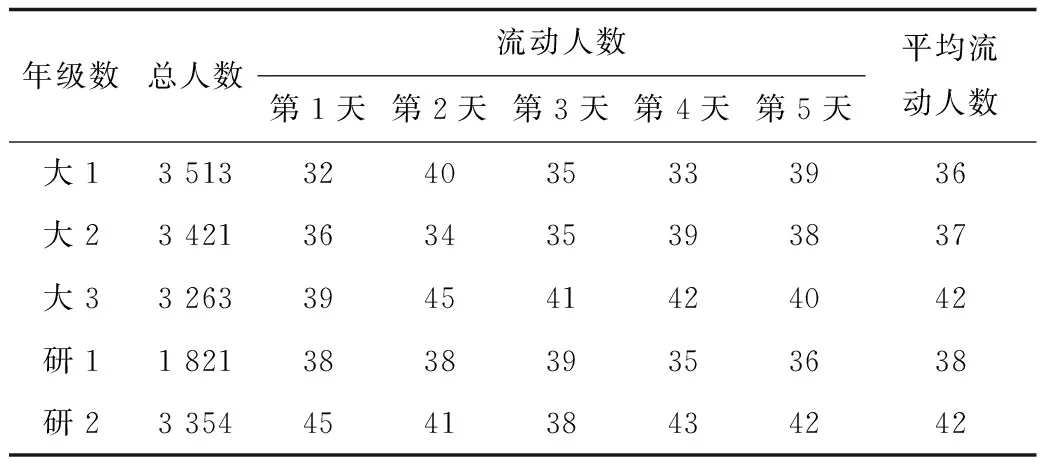

为保证队伍人数合理性与救援可靠性,还需统计高校有效学生总数与流动性。流动性指每天离开校园的平均有效学生人数,流动性统计以年级为单位,连续5 d记录离开学校人数,取平均值。由表2可知,有效学生人数15 372人,流动率9.75%。因此应急救援志愿者流动率为9.75%,修正后该高校火灾专项救援小组队伍实际人数127人。

表2 流动性统计结果Table 2 Liquidity statistics results

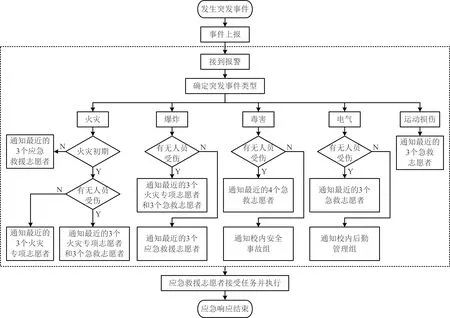

3.2 高校应急救援志愿者救援响应过程

对于高校应急救援志愿者救援响应过程,应急救援志愿者即救援人员,负责突发事件现场救援与人群疏散;校内突发事件应急部门工作人员即指挥人员,负责接警、任务分配和指令下达。通过在每个可能发生突发事件地点周围贴上应急救援联系电话,利用定位软件实时定位志愿者并进行指令传达,可同时解决突发事件过程中信息上报与任务下达2个问题。高校应急救援志愿者救援响应过程如图2所示,图中虚线框内容为救援过程中指挥人员具体任务分配。

3.3 高校应急救援志愿者救援模式验证

在北京某高校建立专项火灾应急救援志愿者小组。高校内任意1次火灾,在可分布范围圆内火灾专项应急救援志愿者人数≥3的概率为98%,且基于通讯技术与定位技术,高校突发事件应急部门工作人员可及时接收警报信息并及时下达救援任务指令,使应急救援志愿者及时实施救援行动。

以北京某高校为例,验证火灾突发事件救援模式。实验前,选取127名实验者,根据能力优化培训方案进行应急救援能力培训,所有实验者手机注册定位软件;实验时,127名实验者在学校随机分布,假设高校某实验楼发生火灾,根据图2进行高校突发事件应急救援志愿者救援响应。实验周期5 d,随机选取3 d进行实验,且不提前告知实验者;每天随机统计实验楼可分布范围圆内实验者人数2次,同时记录救援响应过程消耗时间,以期验证高校应急救援志愿者救援模式可行性。

图2 高校突发事件应急救援志愿者救援响应过程Fig.2 Rescue response process of emergency rescue volunteers for emergencies in colleges and universities

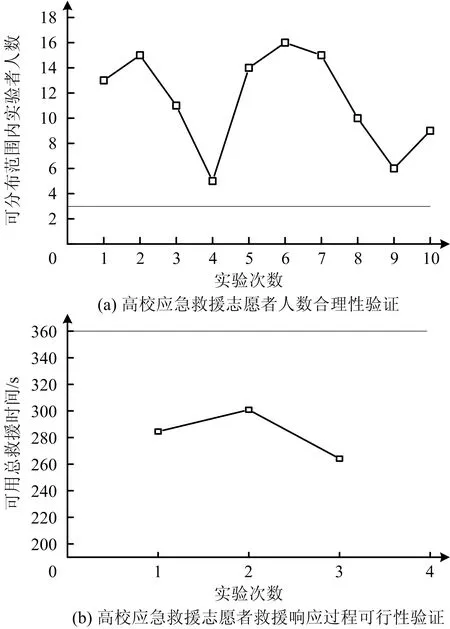

救援模式可行性验证分队伍人数合理性与救援响应过程可行性验证2部分。对于队伍人数合理性验证,实验对象是否具备救援能力并不影响结果;对于救援响应过程可行性验证,需保证在火灾专项志愿者可分布范围圆内至少有3名专项火灾应急救援志愿者。因此,在有效学生中选取97名与火灾能力优化训练30名学生构成应急救援小组。进行救援响应过程可行性验证时,通过定位实验对象,选择在可分布范围圆内至少有3名专项火灾应急救援志愿者时,验证高校应急救援志愿者人数合理性,验证结果如图3所示。由图3(a)可知,以所需最少火灾应急救援志愿者3人为标准线,在实验楼的火灾专项志愿者可分布范围内至少有3个专项火灾救援应急救援志愿者的概率大于假定概率98%,因此认为应急救援志愿者队伍人数设置合理。由图3(b)可知,以可用救援时间360 s为标准线,3次随机实验楼突发火灾模拟救援实验所用救援时间均小于可用救援时间,且救援成功。综上,高校应急志愿者救援模式可行。

图3 高校应急救援志愿者人数合理性验证结果Fig.3 Verification results for rationality of number of emergency rescue volunteers in colleges and universities

4 结论

1)因高校人员高度集中,实验室、宿舍等场所安全隐患多,应急管理与突发事件预防措施有限,故以高校学生为第1响应人构建高校应急救援志愿者队伍,对其能力优化培训、队伍构建及应急响应过程研究,构建科学有效的突发事件救援模式,维护学校秩序稳定。

2)影响高校应急救援志愿者基础能力主要因素是耐力、稳定性、敏捷性、力量和速度,影响程度分别为0.5,0.4,0.3,0.2,0.1;采用最佳训练方式,以影响程度为训练比重对高校应急救援志愿者基础能力进行培训,得到最优训练次数为12次。

3)确定基础能力最优训练次数12次;专项能力最优训练次数分别为:火灾专项救援小组最优训练次数13次;急救小组最优训练次数30次;触电突发事件模拟救援训练次数8次;毒害突发事件模拟救援训练次数11次;运动损伤模拟急救次数11次。

4)提出应急救援志愿者可分布范围概率计算模型,并结合高校实际情况进行修正;可分布范围概率计算模型与救援响应过程共同构成高校应急救援志愿者救援模式;以北京某高校为例验证应急救援志愿者模式可行性。