宁夏回族自治区生态系统服务价值时空演变及其驱动力

2021-02-05程静,黄越

程 静, 黄 越

(1.宁夏大学 资源环境学院, 银川 750021; 2.宁夏大学 科技处, 银川 750021)

生态系统服务是人类生存和发展的基础,是任何科学技术无法复制和替代的自然生态系统服务功能[1-2],是通过生态系统结构、过程和功能直接或间接获取的包括实物型服务(水、食物、原材料等)和非实物型服务(气候调节、水土保持、美学景观等)在内的各种惠益[3]。生态系统不仅创造和维持了人类必要的生存环境条件,而且为人类提供了生产生活资料以及休闲、娱乐和审美享受[4]。对生态系统进行科学合理的量化评估,掌握生态系统服务功能时空演变特征,识别其驱动因素,探讨其驱动机制有利于生态系统的科学管理及其可持续发展[5-6]。土地利用/覆被变化作为全球气候和环境变化的重要议题之一[7-8],直接影响和改变着生态系统的结构、功能及其演变过程,最终导致生态系统服务价值(Ecosystem Service Value,简称ESV)的改变[9-10]。ESV作为表征生态安全的重要指标,成为生态学、经济学以及地理学等相关学科的重要研究内容[11]。Costanza等[12]首次对全球ESV进行了评估,提出了ESV评估模型,并实现了货币化表达,为相关研究奠定了基础。但同时也有学者提出,生态系统受社会经济系统、人类活动以及生态系统自生异质性特征的影响,不同区域采用同一套价值系数,其研究结果的准确性将会遭到质疑[13-14]。因此,谢高地等[15]基于Costanza等提出的评估模型,结合我国国情,提出了中国陆地生态系统单位面积ESV当量因子表,与现行的价值替代法、货币转化法和能值分析法以及InVEST模型、ARIES模型和指标评价模型等ESV评价方法相比,该方法操作简单,数据需求小,评价全面且准确性高,被广泛地应用于区域ESV评估中。

宁夏回族自治区位于西北干旱半干旱过渡地带,是黄河上游重要的生态屏障区,由于其独特的地理位置以及长期不合理的人类活动,使得区域生态脆弱,退化显著,改变了区域生态系统格局,严重影响了其社会经济发展。宁夏生态问题不仅关乎自身及周边省区的发展,而且关乎西北地区乃至整个国家的发展和生态安全。ESV取决于社会经济发展状况和自然地理要素分布特征,是量化和分析生态系统服务功能强弱、针对不同区域特征实施生态系统服务功能保护和利用的重要依据[16-17]。目前,针对宁夏ESV的研究主要集中在县域[17,18-20]、自然保护区[21]、不同产业类型[22]以及单一土地利用类型等[22-26]方面,而仲俊涛[27]和王重玲[28]等则基于ESV对宁夏和隆德县区域生态补偿进行了研究。上述研究为开展宁夏ESV研究提供了良好的参考与借鉴。然而上述研究仅对宁夏特定区域ESV进行了分析,缺乏其时空演变特征以及驱动因素的探讨,而针对宁夏全区ESV时空演变特征及其驱动因素的研究却鲜有报道。此外,现有研究多采用遥感数据进行分析研究,受数据分辨率和解译精度影响,研究结果可能存在一定误差。

因此本文以宁夏回族自治区为例,基用土地利用变更调查数据,集成土地利用动态度、ESV评估模型、SPSS以及空间自相关等方法,对研究区ESV时空演化过程、特征及其驱动因素进行定量研究,为进一步开展干旱半干旱地区生态系统科学管理、土地资源合理有效配置以及生态保护政策制定与实施提供科学依据。

1 研究区概况

宁夏回族自治区位于我国西北部,地处黄河上游地区,东与陕西省相邻,西部和北部与内蒙古自治区接壤,南部与甘肃省比邻,区域轮廓南北长、东西窄,地势南高北低,北部地形以平原为主,南部地形以丘陵、山地为主,区域总面积6.64万km2。宁夏深居内陆,远离海洋,属于温带大陆性半湿润半干旱气候,年均气温为6~10℃,年均降水量220 mm左右,平均海拔1 000 m以上,日照时数3 200 h以上。截至2017年,全区共辖5个地级市22个县(区)193个乡(镇)以及2 260个村委会,总人口约为681.79万人,其中回族人口约占总人口的36.31%,全区实现地区生产总值3 443.56亿元,其中第一、二、三产业结构比重依次为7.3%,45.9%,46.8%。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究所用土地利用数据来源于宁夏土地利用变更调查数据,按照全国土地资源分类系统以及《土地利用现状调查技术规程》(1984年)进行地类划分,并进行面积统计计算,包括林地、园地、耕地、草地、城镇村及工矿用地、交通用地、水域以及未利用地8种类型[7]。本文采用的社会经济数据来源于《宁夏统计年鉴》。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用动态度 土地利用动态度反映了研究区单位时间内土地利用动态变化特征,是衡量土地利用变化的重要指标[29-30],计算公式为:

(1)

式中:K为研究期间某一类土地利用动态变化度;Ua,Ub分别为研究初期和研究末期的某一类土地利用面积;T为研究时间。

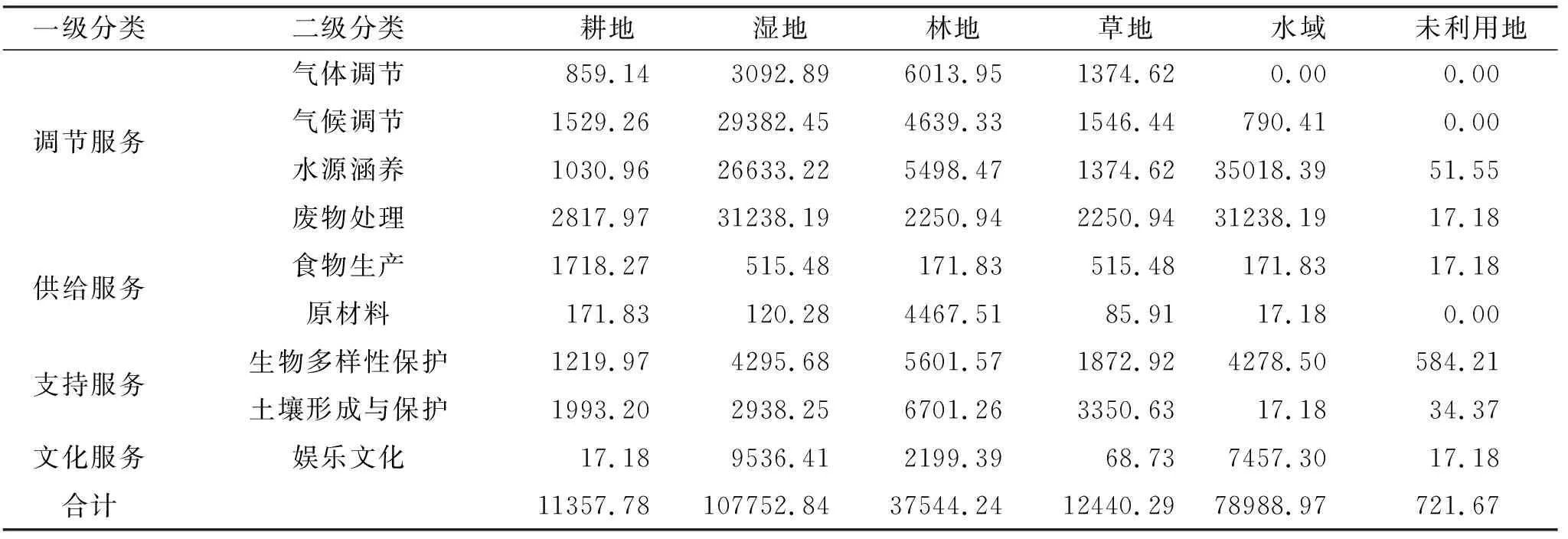

2.2.2 生态系统服务价值系数修正 Costanza等[12]于1997年提出了ESV的计算原理和方法,但其运用于中国还存在一定的局限性,因此谢高地等[15]对该模型加以修正。本文对研究ESV当量因子进行系数修正,采用修正后的生态系统服务模型,结合研究区社会经济发展对研究区进行研究。2009—2017年,宁夏地均粮食产量为5 118.26 kg/hm2,粮食平均价格为2.35元/kg,考虑无人力投入时,ESV是单位面积农田提供的食物生产经济价值的1/7[7,31],故得到宁夏农田粮食产量的经济价值为1 718.27元/hm2,依据谢高地等[15]提出的中国陆地生态系统单位面积生态服务价值当量表得到研究区生态系统服务价值系数见表1。

表1 宁夏不同土地利用类型ESV系数

2.2.3 生态系统服务价值评价模型 本文采用Costanza等提出的ESV评价模型,其计算公式如下,其中城镇村及工矿用地、交通用地不进行价值估算[32-33]。

(2)

(3)

式中:ESV为研究区生态系统服务价值(元);Ai为第i种土地利用类型面积(hm2);Vci为第i种土地利用类型生态系统服务价值当量(元/hm2);ESVf为第f项生态系统服务价值(元);Vcfi为第i种土地利用类型第f项生态系统服务价值当量(元/hm2)。

2.2.4 驱动力分析 自然因素和人类活动的影响是生态系统结构和功能改变的主要驱动因素,进而导致ESV发生变化[34-35]。参考相关研究[6,16,36],ESV在短时间内主要受人类活动的影响。因此,本研究选取总人口、城镇人口、农村人口、人口密度和城镇化率5项人口指标,GDP、人均GDP、第一、第二和第三产业总产值、农业、工业、林业、牧业和渔业总产值10项经济指标和旅游接待总人数和境内外旅游收入总额2项旅游指标对宁夏ESV时空变化的驱动力进行分析,而后使用SPSS进行主成分分析和相关性分析,选取对ESV变化影响较大的驱动因素进行多元线性回归分析,以此得到研究区ESV变化的主要驱动因素。

2.2.5 空间自相关分析 根据驱动因素分析结果选取人口密度、城市化率以及人均GDP这3个指标进行空间自相关分析,其计算公式为:

(4)

(5)

(6)

3 结果与分析

3.1 宁夏土地利用变化分析

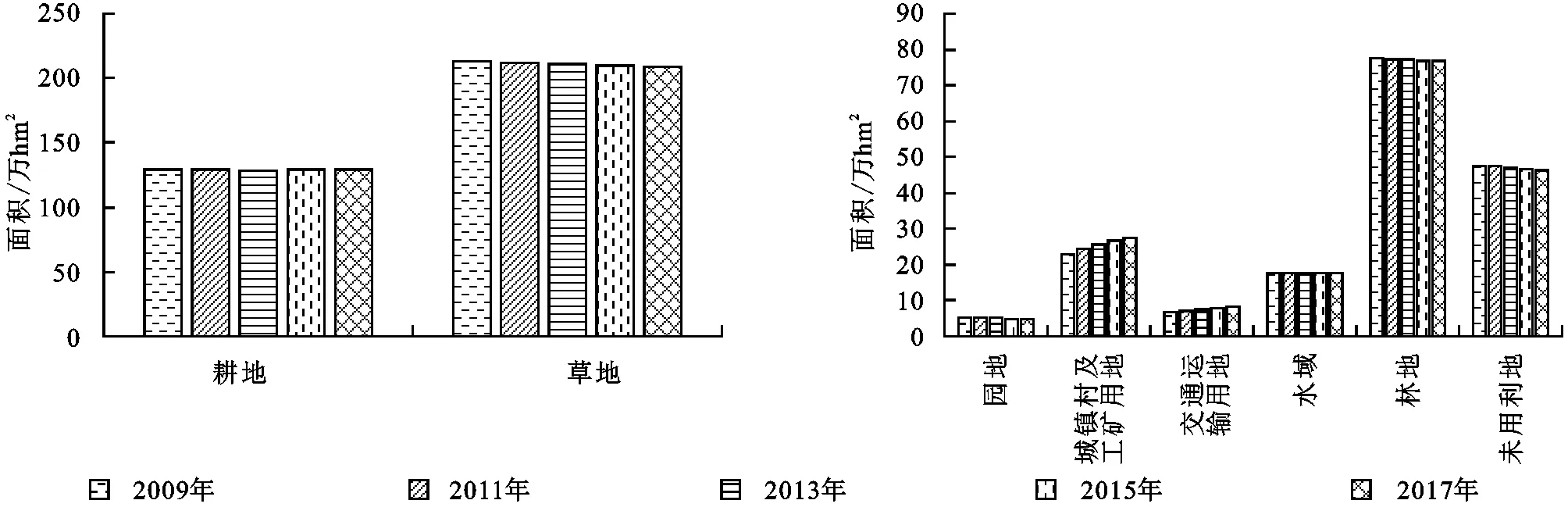

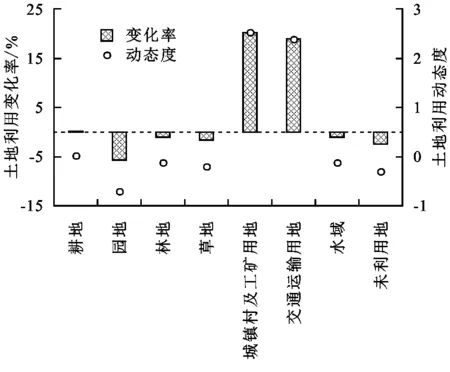

研究期间,宁夏不同土地利用类型中草地和耕地面积最大(图1),分别占总面积的40%,24%以上,不同土地利用面积大小依次为草地>耕地>林地>未利用地>城镇村及工矿用地>水域>交通运输用地>园地。从各类土地利用变化来看,研究期间宁夏各类土地利用面积发生较大变化。城镇村及工矿用地、交通运输用地和耕地面积呈增加趋势,其中城镇村及工矿用地面积增加最快,其次是交通用地,而耕地面积增长最慢,研究期间3类土地利用类型面积分别增加45 817.02,13 106.5,1 867.91 hm2。而草地、林地、园地、水域以及未利用地面积逐年减少,其中草地面积减少量最大,为36 339.29 hm2,水域面积减少量最小,仅为1 827.95 hm2。从变化率与动态度来看(图2),变化幅度最大的是城镇村及工矿用地和交通用地,其次是园地、未利用地、草地、水域和林地,而耕地变化幅度最小。

图1 宁夏2009-2017年土地利用变化

图2 宁夏不同土地利用类型变化率及动态度

3.2 宁夏ESV变化分析

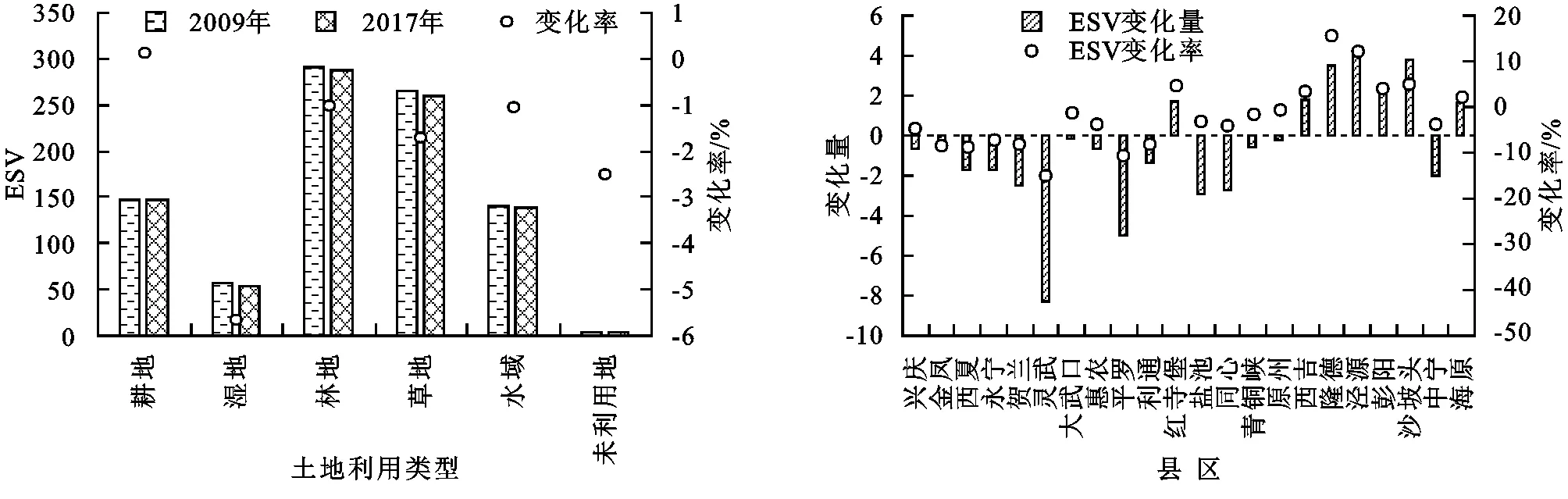

本文基于宁夏修正后的单位面积生态系统服务价值系数与土地利用变更数据,估算得到2009—2017年宁夏ESV(图3)。由图3可知,研究期间宁夏ESV呈显著逐年下降的变化趋势,由2009年的902.58亿元下降至2017年的890.6亿元,累计下降11.98亿元,变化率为-1.33%。不同土地利用类型ESV变化中,耕地ESV呈现上升趋势,累计增加0.21亿元,而其余各类土地利用ESV均出现下降变化,其中下降最为显著的是草地,共下降4.52亿元,其次是园地和林地,分别为3.24,2.92亿元,而水域和未利用地下降最少,分别仅占总减少量的12.02%,0.75%。究其原因主要是研究期间宁夏社会经济的高速发展、城市化进程的加快,致使城镇村及工矿用地和交通用地等建设用地面积不断扩张,导致草地、园地以及林地等面积逐年下降。研究期间耕地所提供的生态系统服务价值虽有所增加,但其单位面积生态价值系数远低于园地、林地、水域以及草地的生态价值系数,且园地和林地等面积减少量远大于耕地面积的增加量,使得宁夏ESV整体上呈现下降趋势。

图3 2009-2017年宁夏、各县区ESV变化

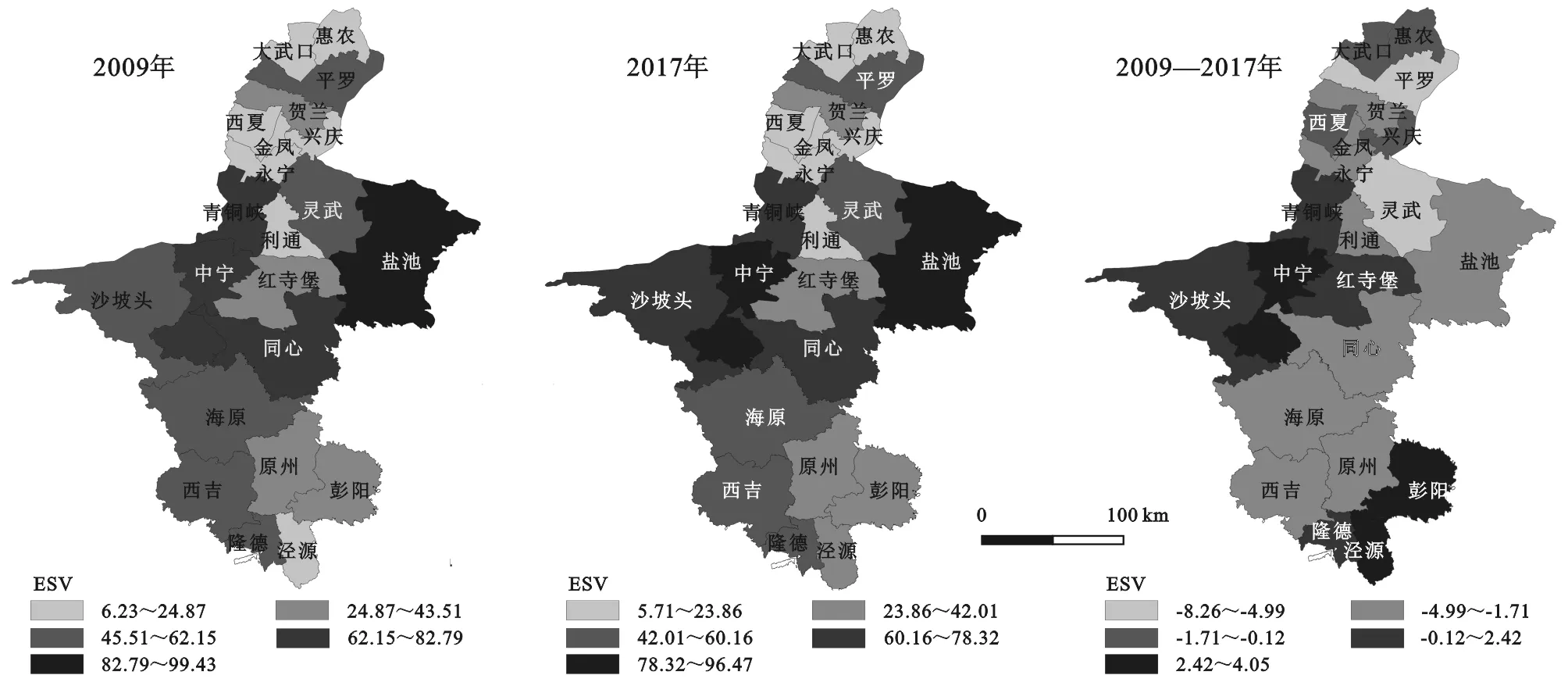

由图4可知,不同地区ESV存在显著差异性。研究始末盐池ESV最高,分别为99.43亿元,96.47亿元,其贡献率为10.83%~11.02%,其次是海原、沙坡头、同心、彭阳、中宁、灵武、西吉、原州和平罗,上述地区的ESV占全区ESV的5%~10%;而其余各县区ESV值均不足全区ESV的5%,对宁夏ESV的贡献率较低。

图4 宁夏ESV空间分异

从各县区ESV变化来看,2009—2017年红寺堡、西吉、隆德、泾源、彭阳、海原和沙坡头ESV呈现上升趋势,且各县区增长幅度存在显著差异,其中隆德和泾源变化率最大,分别为15.49%,12.07%。主要是隆德和泾源县位于六盘山国家森林保护区东西两侧,为开发建设森林公园,当地政府积极进行土地整治和植被恢复建设,提高生态环境质量,截至2017年当地森林覆盖度高达80%以上,此外两县境内河流水系分布较广,而林地和水域面积的增加是区域ESV变化显著的主要原因之一。除上述地区ESV上升外,其余各地区ESV均呈下降变化趋势,其中灵武和平罗生态系统服务价值变化率较大,分别为-14.95%,-10.58%,其他各县区ESV下降速度均介于-10%~0%,主要是研究期间灵武和平罗社会经济快速发展,特别是第二产业的快速发展,使得工业化、城市化水平不断提高,城镇村与工矿用地面积增加显著,而生态用地面积与水域面积呈现下降趋势,因此区域ESV下降较为明显。

3.3 宁夏生态系统单项服务价值变化分析

通过宁夏生态系统服务价值系数与2009—2017年土地利用变化数据计算得到宁夏生态系统单项服务价值(图5)。由图5可知,研究期间宁夏生态系统各单项服务价值均呈现出下降的变化趋势,其中废物处理减少量最大,累计下降2.46亿元;其次是水源涵养服务,其单项服务价值由2009年的161.61亿元下降至2017年的159.25亿元,累计下降2.36亿元;而减少量最小的是食物生产服务,约减少0.19亿元。而研究区林地和水域面积的不断减少,是导致调节服务和支持服务减少的主要原因,其中气体调节下降1.05亿元,气候调节下降1.79亿元,生物多样性保护下降1.38亿元,土壤形成与保护服务价值下降1.8亿元。从单项服务贡献率来看,废物处理、水源涵养和土壤形成与保护的贡献率较高,均在15%以上;其次是生物多样性保护与气候调节,贡献率介于10%~15%,而其余各单项服务价值贡献率均不高于10%。

图5 宁夏生态系统单项服务价值变化

3.4 宁夏ESV时空变化驱动力分析

采用SPSS对驱动力指标进行主成分分析和相关性分析后选取人口、经济和旅游3个维度的9项驱动因素进行多元线性回归分析,得到生态系统服务价值与驱动因素之间的线性回归方程,拟合度大于0.99,具有极好的拟合效果。

Y=-0.756X1+3.458X2-1.067X3-1.359X4+3659.06

(7)

式中:Y为生态系统服务价值(亿元);X1为人口密度(人/km2);X2为境内外旅游收入总额(亿元);X3为城市化率(%);X4为人均GDP(元)。

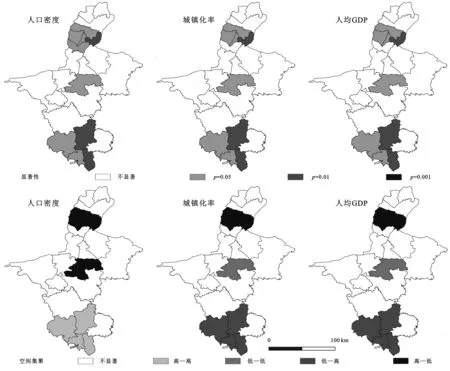

通过多元线性回归分析可以发现,研究期间宁夏ESV时空变化主要受以上4个因素的影响。依据回归方程的相关系数可知,人口密度、城市化率以及人均GDP越低,境内外旅游收入总额越高,区域ESV就越高,反之,ESV则越低。主要是因为人口密度、城镇化人口的增加以及社会经济的快速发展导致区域经济结构以及生态结构发生改变,从而改变区域生态系统结构和功能,进而影响区域ESV。

3.5 宁夏ESV与社会经济因素空间相关性分析

依据多元线性回归分析结果,对人口、社会和经济指标与ESV变化进行空间自相关分析发现,研究期间,宁夏ESV变化与城镇化率、人均GDP以及人口密度的Moran′sI指数分别为-0.549,-0.428,-0.383,且均呈现出显著负相关关系(p<0.05)。从图6中可以看出,研究期间人口密度、城镇化率以及人均GDP与研究区ESV的局部相关性具有高度一致性,此外从空间相关性分析来看,空间相关性分析均达到显著性水平,表明所选的3个因素与研究区ESV变化率的局部空间相关显著性良好。从局部空间自相关分布来看,人口密度与ESV变化率中高—低型主要分布在北部的银川市3区和平罗以及中部的红寺堡地区,而高—高型主要分布在南部的原州、西吉、隆德和泾源地区。而城镇化率和人均GDP变化率与ESV变化率中不同空间集聚类型分布具有高度一致性,低—高型主要分布在南部的原州、西吉、隆德和泾源地区,高—低型主要分布在北部的银川市3区和平罗地区,而低—低型则分布在中部的红寺堡地区。

图6 宁夏社会经济因素与ESV空间相关性集聚

4 讨论与结论

草地和耕地是宁夏主要的土地利用类型,研究期间城镇村及工矿用地、交通运输用地和耕地面积呈增加趋势,分别增加45 817.02,13 106.5,1 867.91 hm2,而草地、林地、园地、水域以及未利用地面积逐年减少,共减少6.08万hm2。宁夏ESV呈逐年下降趋势,研究期间累计减少11.98亿元,空间上呈现出中部高、南北低的分布格局,各单项服务价值均呈下降的变化趋势,而林地和水域面积的减少,是导致调节服务和支持服务减少的主要原因。利用线性回归方程分析其ESV驱动因素发现,人口密度、城市化率以及人均GDP和境内外旅游收入总额是影响宁夏ESV时空差异的主要驱动因素。空间自相关分析结果表明,宁夏ESV变化率与城镇化率、人均GDP以及人口密度呈负相关关系。人口密度与ESV变化率高—低型主要分布在北部和中部地区,而高—高型主要分布在南部地区。城镇化率和人均GDP变化率与ESV变化率的不同空间集聚类型分布具有高度一致性,低—高型主要分布在南部地区,高—低型主要分布在北部地区,而低—低型则分布在中部地区。

谢高地等根据我国实际提出了中国陆地生态系统服务价值当量表,为我国ESV评价奠定了基础。依据中国陆地生态系统服务价值当量因子表,结合宁夏社会发展状况进行价值系数修订,采用Costanza等提出的ESV评估模型对宁夏ESV进行评估,该方法操作简单,数据量要求少,且表达直观,适用于区域ESV评价。近年来,有关于宁夏地区ESV的研究均采用此方法进行评估,说明采用该方法对于宁夏地区ESV进行评估较为合理,研究结果可靠、准确,较好地反映了宁夏ESV的时空动态变化特征。此外,对驱动因素进行相关性和主成分分析,选取相关性显著的9项进行多元回归分析,得到拟合度高的ESV多元回归方程,并对主要驱动因素进行空间自相关分析,探讨了主要驱动因素对研究区ESV变化的空间分布特征,对于研究区可持续发展和生态系统管理具有重要指导意义。

人类活动改变着区域生态系统结构和功能,进而导致生态系统脆弱性增加,生态系统服务功能下降。研究期间,宁夏城镇村及工矿用地以及交通用地快速扩张,占用了大量的草地、林地、园地等,致使区域ESV呈下降趋势,不仅不利于生态系统稳定性和生态效益的提高,而且无法发挥重点生态功能区的作用,严重威胁着宁夏社会—经济—生态的可持续协调发展。因此在今后的发展中,宁夏应当优化调整土地利用结构,合理控制城镇村及工矿用地以及交通用地的规模及其扩张态势,并重视保护生态用地面积,减少人类活动在生态系统演变中的作用,保护并增强生态系统的自然演变过程,增强生态系统的稳定性,提高生态系统服务功能,促进社会经济的持续健康发展。

随着ESV评价研究的不断深入,研究方法的不断更新,特别是“3S”技术的应用为ESV评价提供了新的视角和技术手段,但目前尚未构建一套完善的评估体系,不同的ESV评估方法,在计算模型、分类依据、参数选择等方面存在较大差异,其评估结果往往不同。本研究基于谢高地等的研究成果,综合评价了研究区ESV时空演变特征及其驱动机制,该方法虽以价值货币量的形式计算ESV,但与研究区生态系统所具有的实际服务价值并不完全等同,存在一定误差,还需要通过更多的野外实际工作来验证,在今后的研究中应进一步探索出更加符合研究区特性的土地利用生态系统服务价值单价表,进行定量化分析,从而提高研究结果的精度。